企业外部知识对技术创新来说无疑也是一种重要的生产工具, 部分企业为了使隐形和非专利知识的收益内部化,依靠技术市场进行研发外包获取外包资源进而通过产品市场来巩固其市场领导地位, 促使研发外包日益增长,成为众多领域企业获得新技术和进行技术创新的重要途径之一[1-3]。例如印度许多医药企业与与生物技术公司建立了研发外包联盟[3],台湾的电子行业在整个产品的设计过程都存在外包的情况[4]。

信息技术(IT)研发外包已成为信息技术发展的主要途径,IT研发外包提供了企业学习、利用外包商信息技术资源的机遇,将内部技术资源、业务知识与外包商技术资源高度集成,提高公司技术优势和竞争能力;另一方面,新(信息)技术复杂性和研发费用持续增加,技术风险投资和伙伴关系可分散投资风险,提高技术效用,发现新的增长点[5-7]。然而,关于合作伙伴的技术能力及其可靠性[8]、契约的不完全性[9]等,合作又充满着诸多不确定性,在这个意义上合作又是存在风险的,随之出现了诸如“自制”或外包的决策、供应商的选择、研发外包项目价值与风险评估、外包契约的设计等举措。

目前,IT研发外包相关研究主要集中在分析企业研发外包的组织形式、决策的影响因素、合作伙伴的选择、治理研发外包风险的相关机制等方面。较少分析在IT研发外包中企业和研发公司的技术能力水平对研发外包契约的影响。例如, 李小卯[7]基于两阶段博弈模型,运用Hart产权理论分析了IT外包的过程,研究投资效用、信息技术资产属性、人力资本属性三方面对信息技术项目产权结构的影响,并认为问题的关键是改进双边治理的低投资边际效益。R & D外包获得的新知识转移过程有别于实物商品的转移过程,技术成果转移是一种显性知识与隐性知识的技术转移过程,且技术成果的转移效率受隐性知识转移影响[10]。从交易层面、公司层面和风险层面,企业研发外包的决策因素与企业的外部环境、成本节约、低资产专用性、技术背景、对外部技术的开放度、其他类型的外包经验和技术风险等显著相关[11-12]。针对IT研发外包技术合作创新中双方目标不一致问题,程平[13]设计了市场收益共享契约,分析了项目成功的影响系数、市场容量以及产品价格等影响合同参数的因素。Pratim Datta[14]实证分析了IT研发外包的治理机制,论证了全球治理、离岸IT研发外包和创新回报之间的关系。因为委托方承担了从研发到制造以及市场化的成本,委托方在研发外包项目中通常享有终止权,终止权作为一种治理手段,是战略联盟能够产生价值的主要原因[15]。Hector Chade等[16]根据根据委托代理理论分析了当委托人拥有关于信息技术私人信息时的道德风险问题,并描述了相应的完美贝叶斯均衡博弈。

大多企业在制定IT研发外包合同时往往只考虑实施研发外包后获得的技术水平和合作技术创新成果获得的市场收益,对双方技术能力水平缺乏考量,并一味寻求与高技术能力水平的研发公司合作,造成企业研发收入的最大化目标和研发公司的研发投入的最小化目标存在较大的差距,最终制约着双方的努力水平,降低企业的经济效益。因此,本文针对企业单阶段IT研发外包项目过程中的双边道德风险问题,根据委托代理模型研究了企业和研发公司技术能力水平对项目收益激励契约设计的影响,对企业IT研发外包项目合同管理实践具有一定的参考意义。

1 模型假设假设1 企业(委托方)从IT研发外包项目中获得技术水平x的大小与企业和研发公司(代理方)双方的努力水平有关,设研发过程中企业和研发公司的努力水平e=(e1, e2), e>0。企业在IT研发项目中的努力主要包括风险投资、技术资源投入等价值,供应商的努力主要包括投入的技术资源、设备、人力资源、沟通等价值。

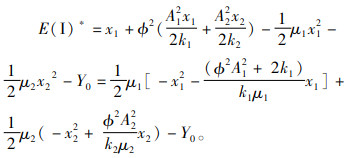

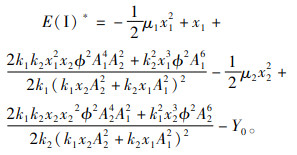

企业从研发项目中获得的技术水平为

|

其中,A1、A2分别为企业和研发公司的研发努力产出系数;ξ为影响研发产出的外生随机变量,假定ξ~N(0,σ2);

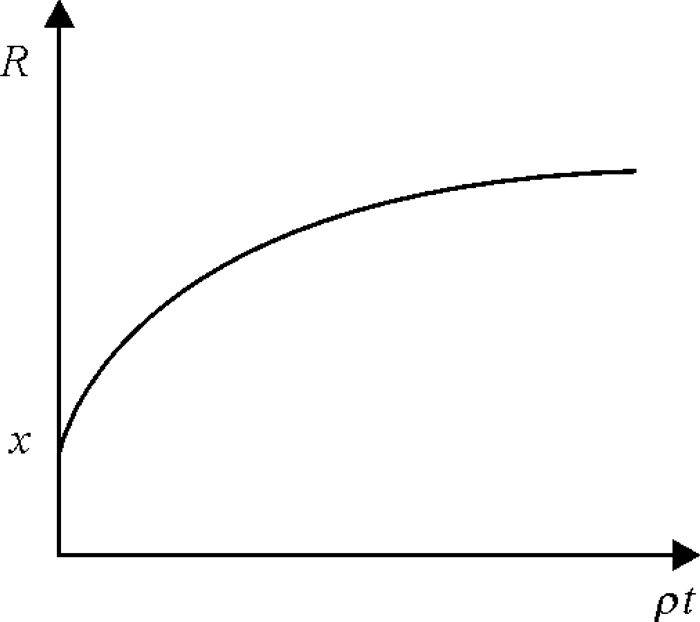

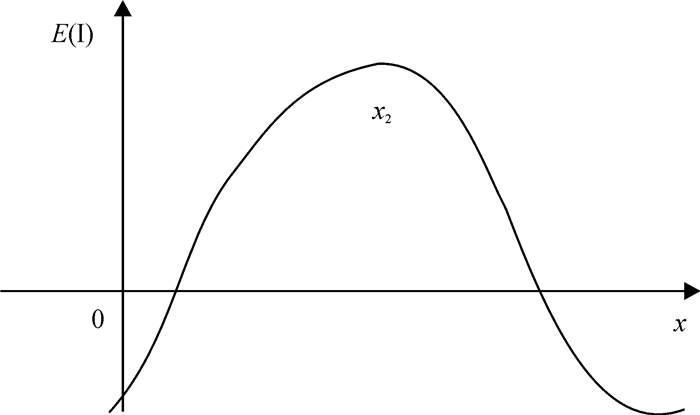

假设2 根据文献[17],企业吸收新技术后的技术能力水平为x1+x-xe-ρt,其中,x1为企业现有的技术能力水平;x为IT研发外包获得技术水平;ρ表示企业对技术吸收、消化能力和再创新的组织实施能力;t表示吸收新技术x的时间。为简化计算,设企业研发外包项目收益即为获得的技术水平,则收益函数为R=x1+x-xe-ρt,其中, R与x、ρ、t的关系如图 1所示。

|

图 1 收益函数R与x、ρ、t的关系 Fig. 1 The relationship of income function R with x、ρ and t |

从图 1可以看到R是ρ和t的增函数;表示企业对技术的吸收应用能力越大,转化吸收新技术的时间越短,项目收益越大。当t→∞时,R=x1+x。令ϕ=1-e-ρt,则R=x1+ϕx。

由假设1和假设2可得项目的收益函数为

|

假设3 企业和研发公司的研发努力信息是可以观测的,定义可观测信息变量为Y=(Y1, Y2),且Y1=e1+ε1,Y2=e2+ε2,其中, εi(i=1, 2)为随机因素对观测信息的影响,假定εi~N(0, σi2),εi不相关。根据文献[18],设企业和研发公司的努力成本分别为

其中,k1、k2分别表示除双方现有技术能力水平之外的其他因素对企业和研发公司的努力成本的影响系数;x2为研发公司的技术能力水平。

假设4 企业研发外包的技术融合风险成本为

技术融合本质上是一种扩散性的技术创新,使企业现有的技术与引进的技术之间发生“共振效应”,技术融合后的新技术具有新的功能和特质,在功能范围上发生多种变革,从而克服现有技术的功能极限,并开始一个新的信息技术产品生命周期。然而技术融合却是存在风险的,从而给企业和研发公司带来相应的风险成本。技术融合风险成本在企业表现为自身技术在研发过程中的溢出(知识的非独占性)[3],新旧技术的互补性以及在原有技术基础上吸收研发成果转化为新技术产生的风险成本。技术融合风险在研发公司表现为自身技术在研发过程中的溢出(知识的非独占性),对企业现有技术的适应和进行累积性创新的技术转换风险成本,体现为研发公司对行业知识与解决方案的能力,对客户企业的业务流程和项目管理与开发的成熟度等相关。

假设5 设企业提供给研发公司的报酬为具有较强鲁棒性的线性契约形式,支付函数为

|

其中,β(0≤β≤1)为项目收益共享激励系数。

根据上述的模型假设,可以得到研发公司和企业的收益期望效用。

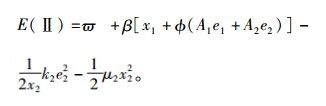

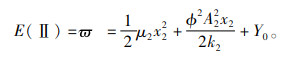

研发公司的期望收益为

|

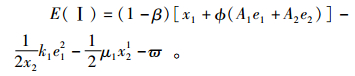

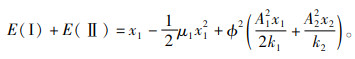

企业的期望收益为

|

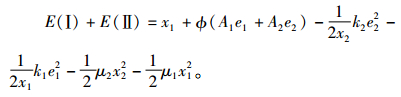

项目增值期望效用,即企业和研发公司双方总的确定性等价收入为

|

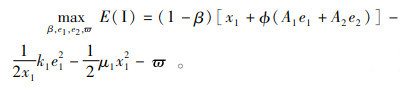

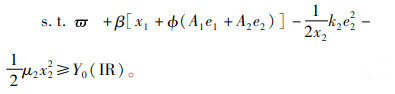

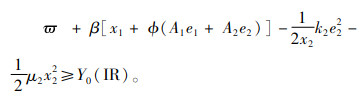

在信息对称下,企业和研发公司都可以观测到对方的行为,企业对研发外包项目的技术目标实现过程非常清楚,企业设计契约时只需满足研发公司的参与约束,即研发公司从项目中得到的期望收益只需满足其保留效用ϖ。研发公司一般不会做出违背企业技术研发目标的行为,而一旦违背,企业可以选择终止合同并选择与其它研发公司合作。对称信息下IT研发外包的委托代理问题的优化问题如下。

|

(1) |

|

(2) |

在信息对称的条件下,发包商只需要支付供应商相当于市场价的报酬,即(IR)取等式得到研发公司的保留收益。

|

(2) |

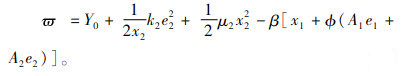

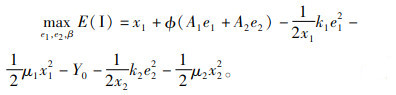

将式(2)代入式(1)中得到最优问题如下。

|

(3) |

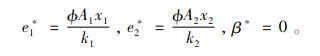

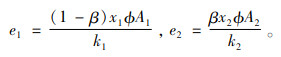

分别对式(3)的e1、e2、β求导,得到

|

(4) |

结论1 由式(4)可知,在信息对称的情况下,双方的努力水平受各自的技术能力水平(x1, x2)、成本系数(k1, k2)、努力产出系数(A1, A2)和ϕ值的影响。其中技术能力水平越高、产出越大,双方越倾向于更加努力;成本系数越大,努力水平越低;企业吸收技术的能力越强,研发外包的周期越长,双方的努力水平越高。在信息对称的情况下,企业不需要收益激励,可以强制研发公司选择自己所规定的行动,此时双方缔结的为正式契约。

把式(4)代入式(3)中,得到企业的期望收益为

|

(5) |

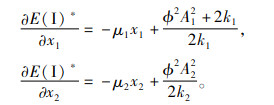

分别对式(5)的x1、x2求导,得到

|

(6) |

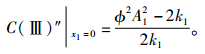

其临界值为

|

(7) |

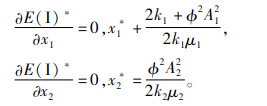

结论2 由式(6)、(7)可知,信息对称下,企业的期望收益随着双方的技术能力水平先增后减,当双方的技术能力水平在(x1*, x2*)时,共同研发产出最高。但最优技术能力水平受各自的成本系数、风险系数、产出系数和ϕ的影响。

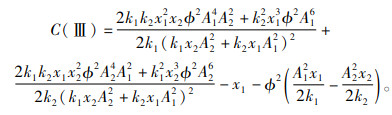

对称信息下企业的收益函数与技术能力水平x1、x2的关系大致如图 2所示。

|

图 2 对称信息下收益函数与技术能力水平x1, x2的关系 Fig. 2 The relation between income function and technical ability level x1, x2 under symmetric information |

推论1 由图可知,当企业的技术能力水平低时,往往希望与高技术能力水平的研发公司合作,但研发公司的技术能力水平越高,所需要的保留收益(市场价)ϖ相应越高,反而降低企业的效益;当研发公司的能力水平较高时,企业可以寻找与自身技术能力互补较强、技术独占能力较弱的研发公司,以减少技术融合风险成本。

研发公司的期望收益为

|

(8) |

项目增值期望效用为

|

(9) |

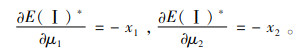

分别对式(5)的μ1、μ2求导,得到

|

(10) |

结论3 由式(8)~式(10)可知,企业的收益与企业和研发公司的风险系数成反比,双方的风险系数越大,则风险成本越高,导致企业收益越小。研发公司的期望收益只与自身的风险系数有关,且与自身的风险系数成正比,即风险越大,收益的期望可能越高。双方的共同收益仅与企业的风险系数有关,且成反比。

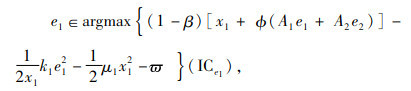

2.2 不对称信息下的激励契约在IT研发外包关系管理的过程中,由于企业和研发公司的目标不一致,企业作为委托方,希望研发公司在研发外包项目中能够达到最佳的技术努力水平,但是企业并不能掌握完全的信息来验证研发公司所付出的努力水平,因为企业项目监督人员并不能从研发公司技术人员的工作行为上来判断他们是否努力。在信息不对称情况下,企业需要建立激励机制使研发公司愿意朝着企业所期望的目标发展而不选择背离行为。因此有

|

(11) |

|

(12) |

|

(13) |

|

(14) |

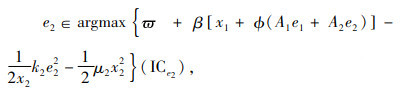

由式(12)、(13)得到不对称信息下的最优努力水平

|

(15) |

结论4 由式(15)可知,企业的努力水平与激励强度、成本系数成反比,与自身技术能力水平、产出系数、ϕ成正比;研发公司的努力水平与成本系数成反比,与激励强度、自身技术能力水平、产出系数成正比。

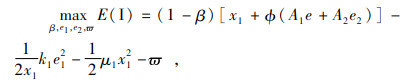

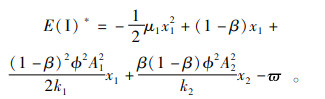

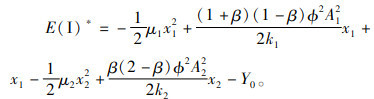

把式(15)代入式(11)得到企业的期望收益函数。

|

(16) |

把式(14)、(15)代入式(16), 得到

|

(17) |

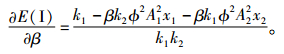

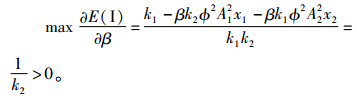

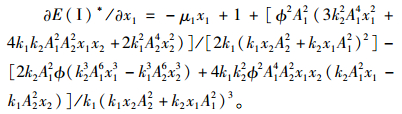

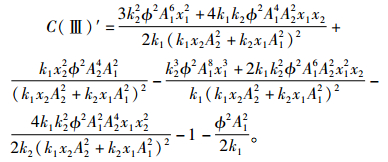

对式(17)的β求一阶导得到

|

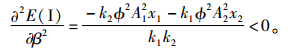

对β求二阶导得到

|

得到当β=0使

|

令

|

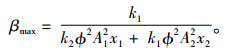

推论2:由式(17)及推导可知,企业的收益函数随着激励强度先增后减。当β=βmax时收益达到最大值。

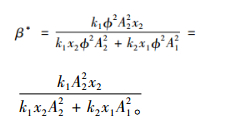

对式(17)的β求导,得到最优收益共享系数。

|

(18) |

结论5 由式(18)可知,不对称信息下,最优收益共享系数与发包商的技术能力(x1)成反比,与研发公司的技术能力水平(x2)成正比,与双方的技术能力水平比值(

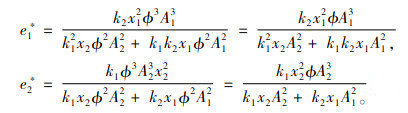

把式(18)代入式(15)中得到最优努力水平。

|

(19) |

结论6 由式(19)可知,企业的努力水平与自身技术成正比,与研发公司的技术能力成反比。研发公司的努力水平与自身技术成正比,与企业的技术能力成反比。企业的努力水平与自身成本系数成反比,与研发公司的成本系数成正比,研发公司的与之相反。努力水平与ϕ成正比。

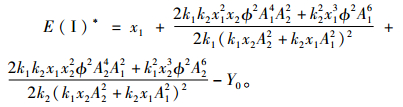

把式(18)代入式(17),得到企业的收益

|

(20) |

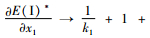

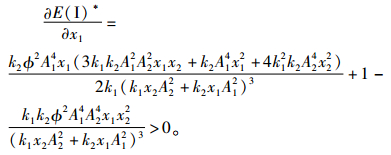

对式(20)的x1求导得到

|

上式当x1→0时,

当x1∈[0, +∞)时,由于μ1的取值范围不确定,故

当x1→+∞时,

对x2的求导同上,不作赘述。

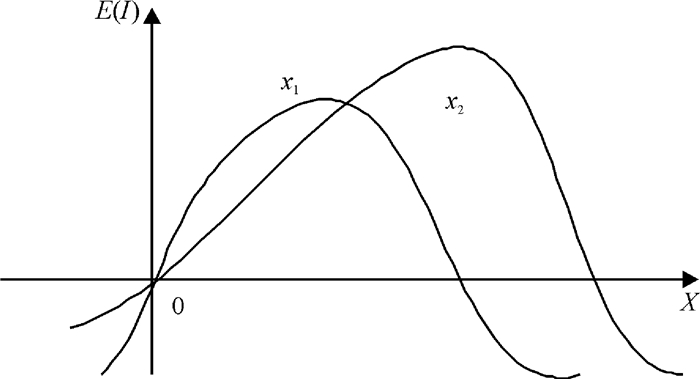

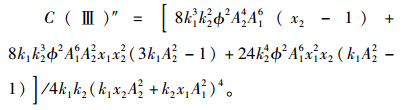

不对称信息下企业的收益函数与技术能力水平的关系大致如图 3所示。

|

图 3 不对称信息下收益函数与技术能力水平的关系 Fig. 3 The relationship between income function and technical ability level under asymmetric information |

推论3 信息对称情况下,企业的收益与双方的技术能力不存在明显的递增递减关系,受多因素取值的共同影响,不确定性比较大,因而研发外包的风险也较大。此时企业应当根据实际情况,在选择高技术水平研发公司的同时应该考虑对方的技术融合风险大小,盲目选择高技术水平的研发公司,可能会损害自身的收益,甚至会导致亏损的情况。

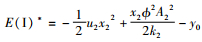

特别的,当x1=0时,e1* = 0, e2* = x2ϕA2,

|

图 4 企业不参与下的收益函数与技术能力水平的关系 Fig. 4 The relation between income function and technical ability level when the enterprise is not participating |

结论7 文中ϕ=1-e-ρt,可以看出企业的收益和双方的努力程度都与时间t成正相关关系,在信息不对称的情况下,企业还需要考虑由于知识的非独占性和研发公司进行项目交叉互助的道德风险,以及由此导致的第三方竞争关系的出现。在考虑研发技术产品的生命周期问题上,时间越久,尤其是在生命周期的最后阶段,市场的占有率越小,企业可能会失去市场份额而损失更多的利润。另外企业的吸收能力可能会弥补时间上的缺陷。

由式(20)-式(7)得到代理成本

|

(21) |

对式(21)中的x1求一阶导,得

|

对式(21)中的x1求二阶导,得

|

因此,当x1=0时C(Ⅲ)′为最小值,即

|

推论4:当ϕ2A12 > 2k1时,代理成本随着技术能力水平的增加而增加;当ϕ2A12 < 2k1,代理成本随着技术能力水平先减后增。

2.3 讨论不存在技术融合风险成本的情况若企业与R & D公司进行过多次合作,研发公司对企业的知识非常了解,或者企业采取技术并购将外部R & D机构或高技术公司内部化,从而弱化相应的技术融合风险,因此讨论不存在技术融合风险成本的情况。

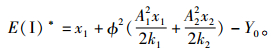

① 信息对称下,由式(4)和式(5)可得,风险成本并不影响双方的努力水平,仅对各自的期望收益有影响。此时企业的期望收益为

|

对上式的x1、x2求导得到

|

即企业的期望收益随着双方的技术水平的增加而增加。

② 信息对称下,由式(18)~(20)可得,同信息对称下的情况类似,风险成本并不会影响双方的努力水平,也不影响企业的激励强度,仅对各自的期望收益有影响。

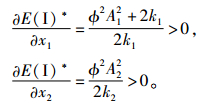

此时企业的期望收益为

|

对上式的x1求导, 可得

|

对x2求导可得

企业开展IT研发外包项目的过程实质上委托方和代理方企业之间技术合作创新的过程,是企业出于提升自身的核心能力,实现企业竞争性发展的目地出发的。而合同是委托方和代理方企业之间特定的商业、技术合作关系的约束,是IT研发外包项目顺利进行的基础和保障[19]。因此在设计IT研发外包收益激励契约时需要考虑双方技术能力水平的影响。另外在单阶段IT研发外包项目的合作过程中,企业和研发公司共同参与技术研发,因此存在双边信息不对称问题,从而导致双边道德风险。本文研究了技术能力水平对单阶段IT研发外包项目收益激励契约设计的影响。

通过上节的结论可以总结以下几点。

1) 在对称信息下,企业与研发公司的契约形式表现为正式契约,即企业不需要进行收益激励就可以要求研发公司按照自己的研发目标行动。各自的技术能力水平只影响自身的努力水平,并不能影响对方的努力水平,且自身技术能力水平越高,在研发合作中会更加努力。在信息不对称下,企业的技术能力水平越高,自身的努力水平也相应越高,但研发公司会因之降低努力水平。当企业和研发公司的技术能力水平较高时,激励策略会相对弱化。

2) 在信息对称的情况下,企业的项目收益随着双方的技术能力水平先增后减;而在不对称信息下,企业的项目收益与双方的技术能力水平并不确定,受双方的技术融合风险成本的影响。当不存在技术融合风险时,企业的项目收益随着双方的技术能力水平的增加而增加,而技术融合风险并不会影响双方的努力水平与企业的激励强度。我们也可以发现企业的技术吸收能力和项目的周期也与努力水平和企业的收益成正相关,但并不影响激励强度。

3) 企业往往希望与高技术能力水平的研发公司合作,但有时这种盲目选择并不会提高企业的收益,反而会降低企业的效益。因为这时风险成本也相应更高,研发公司所需要的保留收益也越高,企业可以尝试与自身技术互补性强,技术独占能力相对弱的研发公司合作。外包项目的成功不仅取决于研发公司的技术能力更依赖于外包公司的行业经验。现在企业在IT研发外包中的评审与商业合同谈判都过多地集中在研发公司的IT技能上的能力高低,而事实上外包项目的最终成功与研发公司项目管理与项目开发的成熟度有关外,还更直接依赖于研发公司对买家的业务流程,行业知识的认识深浅。

本文仅从理论角度分析了技术能力水平对单阶段IT研发外包项目的契约设计影响,而下一步通过收集相关的契约数据,用实证方法来支持和拓展本文的相关结论是很有必要的。另外,IT研发外包不仅表现为单阶段外包,当企业和研发公司保持长期合作关系时,研发外包多表现为多阶段外包,技术能力水平如何影响多阶段IT研发外包的关系契约设计亦是本文未来的一个研究方向。

| [1] |

NICHOLLS-NIXON C, WOO C. Technology sourcing and output of established firms in a regime of encompassing technological change[J].

Strategic Management Journal, 2003, 24(7): 651-666.

DOI: 10.1002/(ISSN)1097-0266. |

| [2] |

MARTÍNEZ-NOYA A, GARCÍA-CANAL E. Technological capabilities and the decision to outsource/outsource offshore R & D services[J].

International Business Review, 2011, 20(3): 264-277.

DOI: 10.1016/j.ibusrev.2011.01.008. |

| [3] |

费方棫, 李靖.企业的研发外包:一个综述[J].经济学(季刊), 2009, 8(3):1108-1139.

FEI Fangyu, LI Ding, ZHENG YuJia. R & D Outsourcing of the Firm: A Survey[J].China Economic Quarterly, 2009, 8(3):1108-1139. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=jjxu200903018&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

| [4] |

ENGARDIO P, EINHORN B. Outsourcing innovation[J].

Business Week, 2005, 21(3): 51-57.

|

| [5] |

MARTISONS M G. Outsourcing information systems:a strategic partnership with risks[J].

Long Range Planning, 1993, 26(3): 18-25.

DOI: 10.1016/0024-6301(93)90003-X. |

| [6] |

LACITY M C, WILLCOCKS L P, FEENY D F. IT outsourcing: maximize flexibility and control[J].

Haward Business Review, 1995(5/6): 84-93.

|

| [7] |

李小卯. 信息技术项目产权结构及其管理模式的研究[J].

管理科学学报, 2002, 5(5): 55-60.

LI Xiaomao. Study on property right and management model of IT project[J]. Journal of Management Sciences, 2002, 5(5): 55-60. |

| [8] |

KIM D, CAVUSGIL S T, CALANTONE R J. The role of information technology in supply-chain relationships: does partner criticality matter?[J].

Journal of Business & Industrial Marketing, 2005, 20(4/5): 169-178.

|

| [9] |

KULTTI K, TAKALO T. Incomplete contracting in an R & D project: the Micronas case[J].

R & D Management, 2000, 30(1): 67-77.

|

| [10] |

周军杰, 李新功, 李超. 不同合作创新模式与隐性知识转移的关系研究[J].

科学学研究, 2009, 27(12): 1914-1918.

ZHOU JunJie, LI Xingong, LI Chao. Research on the relation between different cooperative innovation modes and tacit know ledge transferring[J]. Studies in Science of Science, 2009, 27(12): 1914-1918. |

| [11] |

DURMUSOGLU S S. Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology[J].

European Journal of Innovation Management, 2004, 7(4): 325-326.

DOI: 10.1108/14601060410565074. |

| [12] |

ARMONAITIS P, BUSE S.Outsourcing of R & D: chances and risks[C].2010 IEEE International Conference on Management of Innovation & Technology (ICMIT 2010).2010:318-323.

|

| [13] |

程平, 陈艳. 考虑合作创新产品市场的IT研发外包合同[J].

系统工程理论与实践, 2012, 32(6): 1261-1268.

CHENG Ping, CHEN Yan. Research on IT R & D outsourcing contract considering product market in cooperative innovation[J]. Systems Engineering Theory & Practice, 2012, 32(6): 1261-1268. DOI: 10.12011/1000-6788(2012)6-1261. |

| [14] |

DATTA P, BHATTACHARYYA K. Innovation returns and the economics of offshored IT R & D[J].

Strategic Outsourcing, 2012, 5(1): 15-35.

DOI: 10.1108/17538291211221933. |

| [15] |

GILSING V, NOOTEBOOM B. Exploration and exploitation in innovation systems:the case of pharmaceutical biotechnology[J].

Research Policy, 2006, 35(1): 1-23.

DOI: 10.1016/j.respol.2005.06.007. |

| [16] |

CHADE H, SILVERS R. Informed principal, moral hazard, and the value of a more informative technology[J].

Economics Letters, 2002, 74(3): 291-300.

DOI: 10.1016/S0165-1765(01)00557-2. |

| [17] |

陶长琪.基于融合的信息产业自主创新与产业成长的协同机制[M].北京:中国人民大学出版社, 2010.

|

| [18] |

王辉, 侯文华. 双边道德风险下业务流程模块化度对业务流程外包激励契约的影响研究[J].

管理学报, 2013, 10(2): 244-251.

WANG Hui, HOU WenHua. The influence of business process modularity on incentive contract for business proces s outsourcing under double-sided moral hazard[J]. Chinese Journal of Management, 2013, 10(2): 244-251. |

| [19] |

NGWENYAMA O K, SULLIVAN W E. Outsourcing contracts as instruments of risk management: Insights from two successful public contracts[J].

Journal of Enterprise Information Management, 2007, 20(6): 615-640.

DOI: 10.1108/17410390710830691. |

2016, Vol. 19

2016, Vol. 19