近几年来,国内食品安全问题屡见不鲜,地沟油、瘦肉精等一系列恶性事件刺激着消费者的感官神经,造成了非常恶劣的社会影响。食品生产企业对于食品生产过程质量安全控制以及食品添加剂等食品生产原料未作出充分详细的信息披露,导致消费者没有充分了解食品的质量以及安全性。安嘉理等[1]对国内18家食品知名企业的可持续发展报告评估后指出,这些企业披露的信息大多是概括式的陈述,内容空洞,未对包括杜绝使用食品添加剂的措施等重点信息进行披露。食品质量的不安全性以及不稳定性造成了消费者的信任危机,波及到诸多行业企业。以乳制品行业为例,“三聚氰胺”事件发生后,国内奶粉行业出现了产品滞销现象,对乳制品行业发展产生了极大的负面影响。

为了缓解食品信任品市场信息不对称所产生的质量安全问题,诸多食品行业已经实施了第三方认证体系,试图通过有效的信息披露获得消费者的信任。尽管第三方认证具有缓解信任品市场失灵的理论作用,但这些具有明显“过程导向”的食品信任品很容易产生第三方认证标识不正当使用的问题:高质量企业支出费用通过第三方认证机构进行认证并贴上认证标签,而低质量企业可以伪造认证标签将自己伪装成高质量产品。在我国,不正当使用第三方认证标识的行为屡见不鲜[2-4],严重损害了消费者的合法权益。为了维护市场秩序,确保高质量企业获取合法利益以及消费者的安全食用,必须采取有效措施减少乃至取缔低质量企业伪造第三方认证标签的行为。

1 文献综述近年来,许多学者从信息不对称角度对食品质量安全问题进行了深入研究。Hu等[5]考察了在不同市场环境中信息不对称对消费者购买行为产生的影响,并建立转基因食品效用模型,将标签作为参考因素,分析标签对消费者食品质量识别产生的作用。Ali等[6]通过实证调查分析了信息不对称条件下标签对印度居民食品质量认知的影响。Giannakas[7]针对有机食品市场中消费者由于信息不对称不能有效区分不同质量产品的问题,提出运用认证和标签制度有效揭露产品信息,提高消费者的获取质量信息的能力。王秀清等[8]对于食品销售中的质量信号传递问题,从信息不对称的角度出发进行研究,并据此提出解决食品安全信号传递困难的有效方法。王洁等[9]在进行供应商甄别的问题上,从信息不对称角度出发,将供应商的“逆向选择”问题通过构建信号传递成本有无差异的博弈模型来解决。周应恒等[10]从经济学角度对现代食品质量安全问题进行了多层面分析,他们认为食品质量安全问题是现代生产和消费方式的产物,通过维护市场公正以及提供相关信息改变消费者支付意愿,将是发挥市场机制解决问题的最有效手段。

食品质量安全中的政府监管和消费者行为同样是研究的热点问题。Mohanty等[11]分析证明了标签在整个食品质量标准规制中产生的巨大作用。Bawa等[12]研究发现,发达国家有两种主要的食品安全监管模式:一是供给推动型(supply-push),以自愿性标签为监管手段,强调全程跟踪控制管理;二是需求拉动型(demand-pull),以强制性标签为监管手段,强调事前的预防控制。Spiegler[13]按照消费者的自信程度,将消费者分为精明与幼稚两类,分析了消费者的有限理性和产业组织之间的必要联系。Gabszewicz等[14]将不同平面媒体视为存在质量差异的信任品,考察了具有不同质量偏好的消费者的购买行为对于生产厂商定价的影响。Grossman[15]认为,如果质量信号充分有效,则可以通过各种途径缓解信息不对称的问题。Caldieraro等[16]根据对质量的偏好不同将消费者分为高端和低端两类,分析了两个厂商不同的决策行为下市场分离均衡的条件。王常伟等[17]发现我国消费者对于绿色食品认知程度存在明显差异,生产者的伪装定价行为导致消费者无法接收正确的产品质量信号。孔繁华[18]认为解决我国食品安全监管问题的重要手段是公众参与,信息发布主体发布信息应以内容公开为原则,落实职能部门间的信息通报,并建立统一的食品安全信息公开网站。

为了缓解信号传递过程中第三方认证标签的伪装问题,向消费者揭露真实的产品信息,需要分析食品信任品市场实施第三方认证时实现市场均衡的条件以及如何保证信号传递的有效性。目前关于食品质量信息传递的大部分研究集中于质量信号对解决信任品市场失灵产生的影响。在对以第三方认证为代表的质量信号传递信息的失效问题上,缺少对于市场中具有不同质量偏好的消费群体的区分,也没有考虑到质量信号传递信息时这些具有不同质量偏好的消费者对市场均衡产生的影响,使研究结果产生了一定的局限性。所以本文在借鉴文献[16]的基础上,从消费者的角度出发,根据对产品质量敏感度不同将消费者分为“敏感”和“迟钝”两种类型,并将这两类消费者纳入博弈模型的构建,分析在包括不同消费者类型的食品信任品市场中实施第三方认证制度实现市场均衡的条件,并提出保证质量信号传递有效性的建议。

2 模型构建与分析本文模型主要研究在具有不同消费者类型的双寡头垄断食品信任品市场中,如何使高质量生产者愿意主动通过第三方认证的标签信号向消费者披露自身产品质量信息, 并且低质量生产者不进行伪装的问题。

将构建全文博弈模型的信任品市场结构作如下基本假设。

假设1 市场上有2个生产者H和L分别生产高质量和低质量产品,单价分别为PH和PL并且满足PH>PL,2种产品单位成本满足CH>CL,产品质量满足SH>SL(SH-SL=ΔS),生产者H和L的市场份额分别是qH与qL,销售利润分别是πH与πL,市场中存在高质量产品的替代品,并且满足价格P0>PH,质量S0>SH。

假设2 生产者H先制定产品价格PH,生产者L根据PH制定价格PL。当L伪装认证时定价为PL=PH,不伪装认证时定价PL=PL,PL为高质量产品价格为PH时,令πL最大的低质量产品价格,即

假设3 将市场中的消费者分为“敏感”和“迟钝”两种类型,“迟钝”消费者不关心产品质量,只购买价格较低的产品,在高质量和低质量产品价格相同时随机购买一种产品(购买到低质量产品的机会是1/2);“敏感”消费者注重产品质量,根据标签或者价格信号区分不同质量产品并依据自身偏好进行购买,在无法区分产品时,“敏感”消费者中质量偏好较低的消费者随机购买一种产品,而为了避免购买到低质量产品,质量偏好较高的消费者会购买价格为P0的替代产品。“敏感”消费者比例为λ(0≤λ≤1),每个消费者购买一单位产品所获效用为Vi=θSi-Pi,θ代表消费者对产品质量偏好,设θ在区间[0, 1]上服从均匀分布。

假设4 消费者将标有第三方认证标签或者较高价格的产品视为高质量产品,将无认证标签或者较低价格的产品视为低质量产品。当高质量生产者无认证标签且低质量生产者不伪装认证并制定高价,或者高质量生产者有认证标签且低质量生产者伪装认证并制定高价时,消费者无法区分生产者类型,市场混同均衡;其他情况时消费者通过认证标签和价格区分不同产品质量,市场分离均衡。

假设5 低质量生产者为了实现自身利益,会产生伪造认证标签使自己混同于高质量生产者的动机,而传递低质量信号的价格信号PL=PL不存在被高质量厂商伪装的动机,所以当同一产品同时出现第三方认证标签和低价格信号时,消费者首先认可低价格信号的真实性。

假设6 高质量生产者实施第三方标签认证费用为r,低质量生产者伪造标签的成本很小,本文忽略为0,但受到政府部门监管,被查处到伪造标签时需要缴纳惩罚费用为n(n>0)。

基于以上假设,构建先由高质量生产者是否进行第三方认证,随后低质量生产者针对高质量生产者的行动制定价格决策以及是否进行伪装认证的双寡头垄断动态博弈模型,分为仅有“敏感”消费者、仅有“迟钝”消费者,以及“敏感”和“迟钝”消费者并存3种不同市场结构,并重点分析“敏感”和“迟钝”消费者并存市场中的均衡条件。

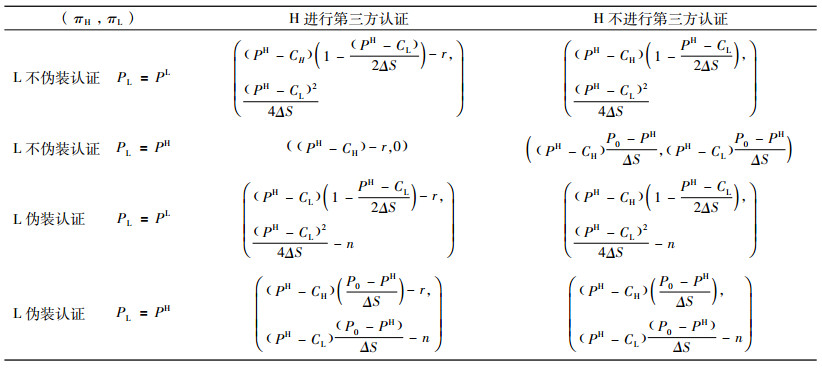

2.1 仅有“敏感”消费者的市场(λ=1)敏感消费者重视产品质量,当PL=PH时,其中一部分质量偏好较低的消费者随机购买一种产品(购买到高质量和低质量产品的几率各为1/2),而质量偏好较高的消费者为避免购买到低质量产品而选择购买价格为P0的替代品,当PL<PH时,消费者通过认证标签或者价格区分不同质量产品并根据自身偏好进行购买。两家企业利润如表 1所示。

| 表 1 仅有“敏感”消费者市场中生产者利润的支付矩阵 Tab. 1 Payment matrix of producer′s profit in "sensitive" consumer market |

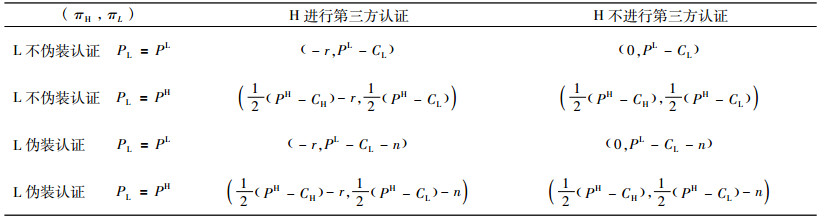

由于“迟钝”消费者对产品质量不关心,只购买价格较低的产品,当PL=PH时,市场中消费者随机购买高质量产品和低质量产品,当PL<PH时,消费者全部购买低质量产品,两家企业利润如表 2所示。

| 表 2 仅有“迟钝”消费者市场中生产者利润的支付矩阵 Tab. 2 The payoff matrix of the producer′s profit in the "unresponsive" consumer market |

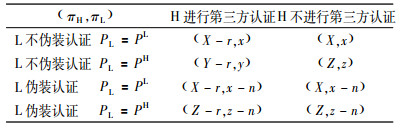

“敏感”与“迟钝”消费者并存时高质量与低质量企业利润如表 3所示。

| 表 3 “敏感”消费者和“迟钝”消费者并存时生产者利润的支付矩阵 Tab. 3 The payoff matrix of the producer′s profit in the market consists of "sensitive"and"unresponsive" consumer |

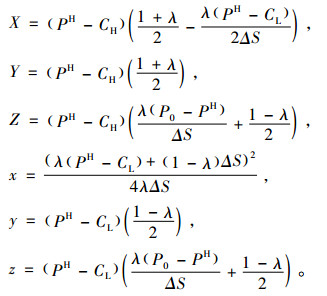

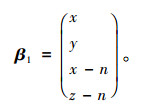

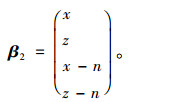

为方便直观分析,记

|

观察表 3可知,生产者H的支付矩阵为

|

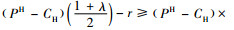

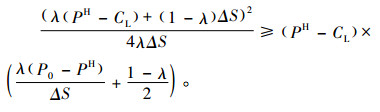

观察可知,除第2行外,其余几行第2列的数值恒大于第1列,所以分析可得当且仅当Y-r≥X且Y-r≥Z,即

化简可得,满足λ(PH-CH)(PH-P0+ΔS)≥rΔS,且λ(PH-CH)(PH-CL)≥2rΔS时,生产者H选择主动对其产品进行第三方认证。由于博弈模型为低质量生产者观察到高质量生产者行动后制定是否伪装认证和价格选择的决策,所以以下分析高质量生产者进行和不进行第三方认证2种情况。

1) 生产者H进行第三方认证时,生产者L的支付矩阵为

|

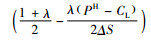

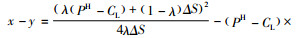

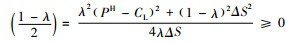

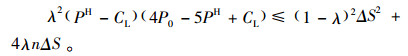

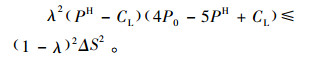

观察可知,x≥x-n恒成立,而

当满足条件x≥z-n时,即

|

化简得

|

生产者L采取不伪装认证且定低价的策略,消费者通过第三方认证标签和价格信号区分不同质量的产品,信任品市场分离均衡。

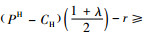

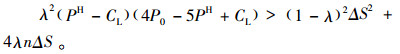

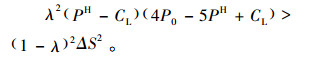

当满足条件x<z-n时,即

|

生产者L采取伪装认证且定高价的策略,此时高低质量生产者传递的质量信号完全相同,消费者无法通过质量信号区分产品,信任品市场混同均衡。

2) 生产者H不进行第三方认证时,生产者L的支付矩阵为

|

观察可知,x≥x-n,z≥z-n恒成立,所以低质量生产者不存在伪装认证标签的动机。

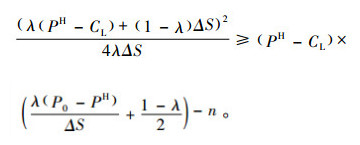

当满足条件x≥z,即

|

化简得

|

生产者L采取不伪装认证且定低价的策略,此时消费者通过有效的价格信号区分不同质量的产品,信任品市场分离均衡。

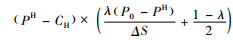

当满足条件x<z,即

|

生产者L采取不伪装认证且制定高价的策略,此时两种质量生产者传递的质量信号完全相同,消费者无法通过质量信号区分产品质量,信任品市场混同均衡。

3 数值仿真为了更直观地分析以上得出的一系列结论,本文将通过数值仿真来分析“敏感”和“迟钝”消费者并存的市场中,高质量产品价格PH,政府对伪造认证标签的惩罚力度n,以及“敏感”消费者的比例λ这些因素对信任品市场实现均衡的影响。假设参数P0、ΔS外生给定,P0=12,ΔS=3。

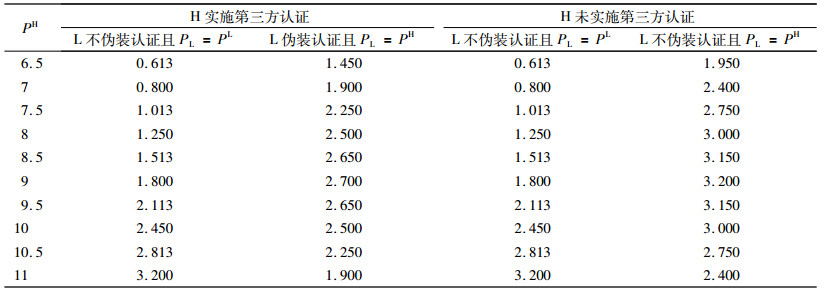

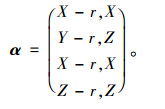

3.1 高质量产品的定价PH取CL=5,λ=0.6,n=0.5,PH从6.5以等间距0.5增大到11时,πL取值范围的变化,如表 4所示。

| 表 4 生产者H实施与未实施第三方认证时πL随PH变化的趋势 Tab. 4 The trend of πL changes with PH in the implementation(non implementation) of the third party certification by producer H |

由表 4可知,当生产者H实施第三方认证且PH较小时,低质量生产者选择伪装认证且定价PL=PH的策略,信任品市场混同均衡;随着PH增加,低质量生产者选择不伪装认证且定价PL=PL的策略,信任品市场分离均衡。当生产者H未实施第三方认证且PH较小时,低质量生产者选择不伪装认证且定价PL=PH的策略,信任品市场混同均衡;随着PH增加,低质量生产者选择不伪装认证且定价PL=PL的策略,信任品分离均衡。

结论1 不管高质量生产者是否进行第三方认证,高质量产品价格低于某一阈值时,低质量生产者具有伪装第三方认证使自己混同于高质量生产者的动机,信任品市场混同均衡;当高质量产品价格高于某一阈值时,低质量生产者不具有伪装认证的动机,消费者通过认证标签和价格或者仅通过价格区分产品质量,信任品市场分离均衡。

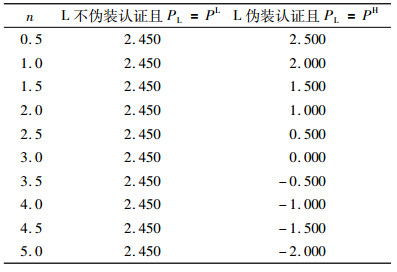

3.2 政府的监督和惩罚力度n在考察政府惩罚伪装认证标签力度n对市场均衡影响时,由于在高质量企业不进行认证的情况下低质量企业不存在伪装认证标签的动机,所以只需要研究当高质量企业进行第三方认证时低质量企业的质量决策,取PH=10,CL=4,λ=0.6,n从0.5以等间距0.5增大到5时,πL取值变化如表 5所示。

| 表 5 生产者H实施第三方认证时πL随n变化的趋势 Tab. 5 The trend of πL changes with n in the implementation of the third party certification by producer H |

由表 5可知,只有当惩罚力度n取很小的值(如0.5)时低质量生产者采取伪装认证且定价PL=PH的策略,消费者无法区分不同产品质量,信任品市场混同均衡;当n较大时,低质量生产者采用不伪装认证且定价PL=PL的策略,消费者可以通过第三方认证和价格信号区分产品质量,信任品市场分离均衡。

结论2 在高质量生产者进行第三方认证的信任品市场中,低质量生产者只有在政府惩罚费用较小时才有伪装认证的动机,使信任品市场混同均衡;当政府惩罚费用不断增加时,低质量生产者如实揭露自身产品质量及价格,消费者通过第三方认证及价格信号区分不同质量产品,信任品市场分离均衡。

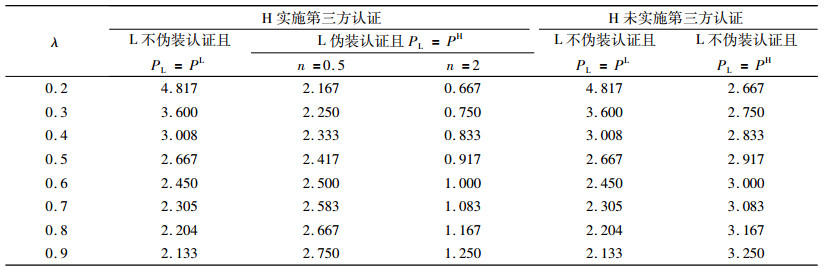

3.3 “敏感”消费者的比例λ取PH=10,CL=5,n=0.5或2,λ从0.2以等间距0.1增大到0.9时,πL取值范围的变化如表 6所示。

| 表 6 厂商H实施与未实施第三方认证时πL随λ变化的趋势 Tab. 6 The trend of πL changes with λ in the implementation(non implementation) of the third party certification by producer H |

当厂商H实施第三方认证,若政府监督和惩罚力度较小(如n=0.5),且λ较小时,厂商L选择不伪装认证且PL=PL的策略,此时信任品市场分离均衡;当λ较大时,厂商L选择伪装认证且PL=PH的策略,此时信任品市场混同均衡。

若政府监督和惩罚力度较大(如n=2),厂商L进行伪装认证承担惩罚成本后产品的单位成本大于伪装成高质量产品所获得的额外利润,此时厂商L不会产生伪装成高质量产品的动机,而会选择不伪装认证且PL=PL的策略,实现市场分离均衡。

当厂商H未实施第三方认证,且λ较小时,厂商L选择不伪装认证且PL=PL的策略,此时信任品市场分离均衡;当λ较大时,厂商L选择不伪装认证且PL=PH的策略,此时信任品市场混同均衡。

结论3 政府监督和惩罚力度较小,不管高质量厂商是否进行第三方认证,“敏感”消费者的比例低于某一阈值时,消费者要么既通过标签信号(第三方认证)又通过价格信号,要么仅通过价格信号区分产品质量,市场实现分离均衡;“敏感”消费者的比例高于某一阈值时,低质量厂商具有伪装成高质量的动机使市场混同均衡。若政府监督和惩罚力度较大,在高质量厂商进行第三方认证时,低质量厂商不会产生伪装成高质量厂商的动机,市场实现分离均衡。

4 结论通过实施有效的认证标签制度和合理的定价,能够有效缓解食品信任品市场中的信息不对称问题,促使消费者及时获取产品质量信息并作出理性的购买行为。本文在前人研究的基础上,针对食品信任品市场买卖双方信息不对称产生的质量安全问题,从不同类型的消费者角度出发,将消费者分为“敏感”和“迟钝”两种类型,探讨了只有“敏感”消费者,只有“迟钝”消费者以及“敏感”和“迟钝”消费者并存时食品信任品市场中实施第三方认证时实现均衡的条件。在只有“迟钝”消费者的市场中,高质量生产者实施第三方认证不对消费者购买行为产生影响,低质量生产者在制定较低价格时获取全部市场;在只有“敏感”消费者的市场中,不论高质量生产者是否进行第三方认证,在满足一定条件下均能实现市场分离均衡;“敏感”和“迟钝”消费者并存时,在政府惩罚力度较小、高质量产品定价较低、敏感消费者比例较高时,都会产生低质量生产者伪装成高质量生产者的动机。

为了维护消费者充分了解产品信息的权益,保证高质量生产者有效传递产品质量信息,必须采取措施减小低质量生产者伪装认证的动机。本文提出以下建议。

1) 高质量生产者适当提高价格,增加低质量生产者伪装认证的难度。虽然高质量厂商通过制定较低的价格能获取更多的市场份额,但在高质量厂商定价较低时,会增加低质量产品伪装成高质量产品的动机,在质量信号失效的信任品市场中,高质量与低质量厂商的产品无法区分,使得市场混同均衡。此时低质量厂商通过伪装从高质量厂商处获得的市场会大于高质量厂商降低定价获得的市场。因此,需要高质量厂商适当提高定价,以增加低质量厂商的伪装难度。

2) 提高消费者素质水平,增加市场中“敏感”消费者的比例。由于“敏感”的消费者较少,市场上消费者对于产品质量的整体了解水平普遍较低,虽然低质量厂商伪装时存在“伪装成本”,但是“伪装收益”更高,低质量厂商就会产生伪装的动机。此时就需要通过一些措施增加市场中敏感消费者的比例。首先,应该加强教育普及程度,提高消费者素质水平。其次,政府应加强低质量厂商的强制披露与传播,加强科普宣传,扩大消费者对质量信息的知晓渠道。

本文研究虽已取得一定的进展,但尚有需要扩展改进之处:本文理论模型只是对现实情况的简化,并没有包含所有情况,而且模型只研究了消费者一期的购买行为,今后可以考虑消费者多期购买行为下第三方认证和价格信号对市场均衡的影响。

| [1] |

安嘉理, 郭沛源, 张洪福, 等. 价值发现之旅2010——中国企业可持续发展报告研究[R]. 北京: 商道纵横, 2011.

|

| [2] |

符艳君. 山东宁津局查处一伪造质量标志生产食品企业[EB/OL]. [2009-08-13]. http://www.cqn.com.cn/news/zjpd/dfdt/271382.html.

|

| [3] |

沈正玺. 浙江取消51个农产品质量认证, 查处3家问题企业[EB/OL]. [2012-08-15]. http://zjnews.zjol.com.cn/05zjnews/system/2012/08/14/018736511.shtml.

|

| [4] |

胡柯柯. 超市有机食品造假严重[EB/OL]. [2013-12-09].

|

| [5] |

HU Wuyang, ADAMOWICZ Wiktor L, VEEMAN Michele M. Labeling context and reference point effects in models of food attribute demand[J].

American Journal of Agricultural Economics, 2006, 88(4): 1034-1049.

DOI: 10.1111/j.1467-8276.2006.00914.x. |

| [6] |

ALI Jabir, KAPOOR Sanjeev. Understanding consumers perspectives on food labelling in India[J].

International Journal of Consumer Studies, 2009, 33(6): 724-734.

DOI: 10.1111/ijc.2009.33.issue-6. |

| [7] |

GIANNAKAS K. Information asymmetries and consumption decisions in organic food product markets[J].

Canadian Journal of Agricultural Economics, 2002(50): 35-50.

|

| [8] |

王秀清, 孙云峰. 我国食品市场上的质量信号问题[J].

中国农村经济, 2002(5): 27-33.

WANG Xiuqing, SUN Yunfeng. Problems on quality signal in the food market of China[J]. Chinese Rural Economy, 2002(5): 27-33. |

| [9] |

王洁, 陈功玉. 基于跨期约束的供应链动态质量激励机制设计[J].

中国管理科学, 2011(1): 87-108.

WANG Jie, CHEN Gongyu. Study on dynamic quality incentive model of supply chain based on intertemporal constraints[J]. Chinese Journal of Management Science, 2011(1): 87-108. |

| [10] |

周应恒, 霍丽. 食物质量安全问题的经济学思考[J].

南京农业大学学报, 2003, 26(3): 91-95.

ZHOU Yingheng, HUO Li. An economic view on food safety problems[J]. Journal of Nanjing Agricultural University, 2003, 26(3): 91-95. |

| [11] |

MOHANTY Bimal Prasanna, BARIK Sudhir, MAHANTY Arabinda, et al. Food safety, labeling regulations and fish food authentication[J].

National Academy Science Letters, 2013, 26(36): 253-258.

|

| [12] |

BAWA A S, ANILAKUMR K R. Genetically modified foods: safety, risks and public concerns-a review[J].

Journal of Food Science and Technology, 2013, 50(6): 1035-1046.

DOI: 10.1007/s13197-012-0899-1. |

| [13] |

SPIEGLER Ran. Bounded rationality and industrial organization[M]. New York: Oxford University Press, 2009.

|

| [14] |

GABSZEWICZ Jean J, RESENDE Joana. Differentiated credence goods and price competition[J].

Information Economics and Policy, 2012, 24(3): 277-287.

|

| [15] |

GROSSMAN Sanford Jay. The informational role of upstairs and downstairs trading[J].

Journal of Business, 1992, 65(4): 509-528.

DOI: 10.1086/jb.1992.65.issue-4. |

| [16] |

CALDIERARO Fabio, SHIN Dongsoo, STIVERS Andrew. Voluntary quality disclosure under price-signaling competition[J].

Managerial and Decision Economicis, 2011, 32(8): 493-504.

DOI: 10.1002/mde.v32.8. |

| [17] |

王常伟, 顾海英. 逆向选择、信号发送与我国绿色食品认证机制的效果分析[J].

软科学, 2012(10): 54-58.

WANG Changwei, GU Haiying. Adverse selection, signaling and the effect of green food certification mechanism in China[J]. Soft Science, 2012(10): 54-58. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8409.2012.10.012. |

| [18] |

孔繁华. 我国食品安全信息公布制度研究[J].

华南师范大学学报(社会科学版), 2010(3): 5-11.

KONG Fanhua. Research on the promulgation of food safety information in China[J]. Journal of South China Normal University(Social Science Edition), 2010(3): 5-11. |

2016, Vol. 19

2016, Vol. 19