2. 广东工业大学 土木与交通工程学院,广东 广州 510016;

3. 广东工业大学 机电工程学院,广东 广州 510016

2. College of Civil and Traffic Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China;

3. School of Electromechanical Engineering, Guangdong University of Technologg, Guangzhou 510006, China

近年来,随着我国运输业的快速发展,由该行业产生的能源紧缺和环境污染问题也越来越严重。据统计,交通运输业已成为能源消耗最大和碳排放较多的部门[1],占石油总消耗的61.2%,产生的CO2占全球温室气体排放量30%以上,我国交通运输行业能源消费量约占全国总用能量的10%[2]。如何缓解运输业发展与能源稀缺的矛盾,是摆在决策者面前急需解决的问题。

关于运输能耗问题,国内外学者作了很多研究,多数研究集中在运输能耗水平和需求量预测、能耗影响因素分解等领域。Skeer等[3]基于需求弹性和能源强度的假设,设计了2020年中国石油需求情景,将中国交通部门的石油需求增量与世界能源需求预测对比,评价其可能对世界油价造成的压力。李连成等[2]分析了历年来我国交通运输业综合能耗占总体经济能源消耗的比例,以及其中不同能源形式的比例,同时分交通方式,研究了相关的运输周转量与能源消耗的关系。魏庆琦等[4]采用因素分解方法分析过去20年间(1989~2009)5种驱动因素对我国交通运输能耗变化的影响,得出能耗增长的主要原因是社会经济发展和运输结构恶化,而交通运输能源强度因素和经济的交通运输依存度因素是促进节能的主要影响因素。孙启鹏等[5]将区域综合交通系统能耗驱动因素分为规模效应、结构效应和技术效应,运用迪氏分解方法建立扩展LMDl分解模型,计算各因子能耗贡献度。

当前缺少从能耗的角度对区域运输系统的演化研究。从能耗角度来研究区域运输系统的演化机理,能够寻找出运输能耗的变化发展规律,以及运输发展与运输能耗之间的互动机理,有利于引导运输业由传统粗放发展模式向低碳化发展模式转变,对于实现运输业可持续发展具有重要的现实意义。

1 区域运输系统演化分析 1.1 区域运输系统的自组织特征分析区域运输系统是一个开放的复杂系统,各种运输方式非均衡发展,通过管理、控制以及组织形成新的有序结构等,该系统具有以下自组织特征[6]。

1) 开放性。

区域运输系统是一个开放系统,与外界环境存在着人员、物质、能量、信息以及资金等多方面交流,通过不断自我调整保持内部结构的有序。

2) 非平衡性。

各种运输方式能耗技术、运力等方面均存在差异,差异产生的竞争使系统处于永动不息的变化发展中,导致了系统的非平衡性。

3) 非线性。

区域运输系统发展变化过程中,存在大量的非线性过程和作用,最终形成一个多维、随机、时变、高阶和非线性的复杂大系统。

4) 涨落发生。

由于内部和外部因素的作用,具体如运输能耗技术、运输经营管理方法的改革, 以及基础设施建设变化等,导致区域运输系统处于不断运动发展中,表现出运动系统固有的涨落特性。

1.2 区域运输系统的演化过程区域运输系统的演化过程,是该系统在远离平衡点的非线性范围内,通过与外界环境不断进行物质和能量的交换,系统内变量间相互作用而发生演化。当外界的条件达到一定阈值时,该系统的演化发展从无序的混乱状态,经过自组织演化成为一种新的有序状态。

本文拟从能耗视角来研究区域运输系统的演化过程,仅考虑能耗相关的区域运输系统变量。系统各变量对系统演化的影响是有差异的,当控制变量的变动把系统推过线性失稳点时,这种差异就会显示,会区分出快变量和慢变量,慢变量主宰着演化进程,支配快变量的行为,成为新结构的序参量[7]。可以应用哈肯模型,从能耗视角来揭示区域运输系统的演化机理。

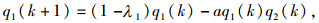

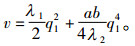

2 基于能耗视角的区域运输系统演化研究方法 2.1 演化模型哈肯把一定外部条件下由内因驱使系统发生演变的过程用数学形式进行描述,得到哈肯模型[8]。引用文献[7]中的演化模型如式(1)和式(2),势函数如式(3)[7]。

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

其中,v为势函数;q1, q2是状态变量;λ1、λ2为阻尼系数;a、b反映与q1与q2的相互作用强度。

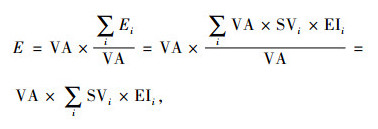

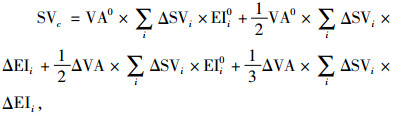

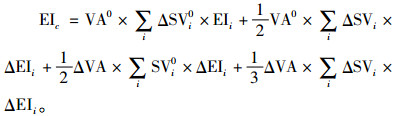

2.2 模型变量的选取本文利用无残差分析法来分析区域运输系统能耗的影响因素,其具体内涵是:运输能源消耗量=运输周转量×运输结构比例×能源强度。其中运输结构比例指的是每种运输方式周转量所占比例,能源强度指的是单位运输周转量的能源消耗量,具体因式分解如式(4)和式(5)[9]。

|

(4) |

|

(5) |

E为区域运输系统能源消耗量(万吨标准煤);

VA为区域运输周转量(万吨公里);

SVi为区域各种运输方式所承担的运输周转量比例(%);

EIi为区域各种运输方式能源强度,用该运输方式的能源消耗量除以其周转量(万吨标准煤/万吨公里);

VA′、SVi′、EI′i分别为区域运输周转量、各运输方式所占比例、各运输方式能源强度t期对应值;

VA0、SVi0、EIi0分别为区域运输周转量、各运输方式所占比例、各运输方式能源强度基期对应值;

ΔVA、ΔSVi、ΔEIi分别为区域运输周转量、各运输方式所占比例、各种运输方式能源强度在研究时间段里的变化量;

i为运输方式,包括公路、铁路、航空、水路、管道等。

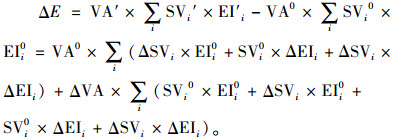

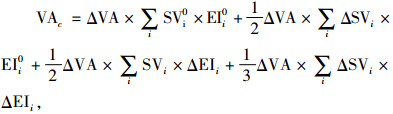

将VA、SVi、EIi3种影响因素的因子贡献量记作VAc、SVc、EIc,根据完全分解理论,可以得到:

|

(6) |

|

(7) |

|

(8) |

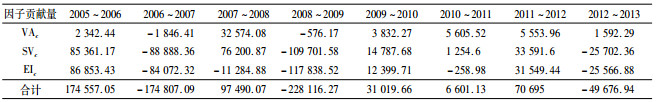

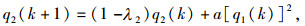

以我国吉林省为案例省收集相关数据计算,得到VAc、SVc、EIc的因子贡献量如表 1所示。

| 表 1 历年区域运输系统因子贡献量 Tab. 1 Over the years the regional transport system contribution factor |

依据表 1中数据可看出,在大多数年份,能源强度和运输结构比例占有绝大部分贡献率,是更重要影响因素,所以考虑能源强度和运输结构比例作为演化方程(1)和(2)的两个状态变量, 同时为满足方程计算需要,对能源强度和运输结构比例进一步处理,最终确定以下2个变量为哈肯模型状态变量。

1) 能源强度。

能源强度是指区域运输系统总能耗与总换算周转量的比值,它反映了区域综合运输系统的能源使用效率。

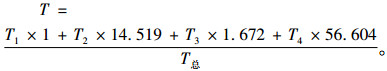

2) 运输结构能耗系数。

不同运输方式能耗技术水平不同,不同运输结构表现出的运输总能耗也不同。引入运输结构能耗系数T, 来反映不同运输结构的运输系统能耗水平,该指标定义如下。

|

(9) |

其中,Ti为某种运输方式周转量,i=1、2、3、4分别表示铁路、公路、航空、水路等运输方式,由于管道运输所占周转量比重较小,此处忽略。铁路、公路、水运、航空的单位能耗分别是1、14.519、1.672和56.604。[10]

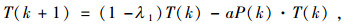

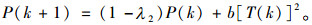

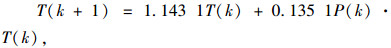

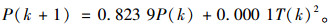

3 实证分析可初步假设运输结构能耗系数T为演化模型的序参量,即T为q1,P为q2。根据方程(1)、(2)得到区域运输系统演化方程:

|

(10) |

|

(11) |

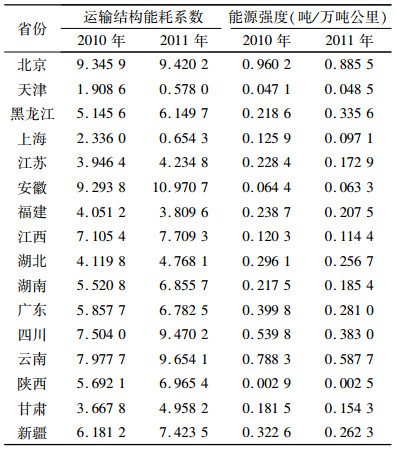

选取北京、天津、上海、河北等16个省市为样本进行定量化的实证研究, 数据来源于以上各省市的《统计年鉴》,根据各省市2010和2011年的运输周转量以及运输业能耗数据,计算出能源强度和运输结构能耗系数见表 2。

| 表 2 中国各省市能源强度和运输结构能耗系数 Tab. 2 Provinces turnover Unit turnover energy consumption and transportation structure factor |

根据表3中16个省市的数据进行计算,得

|

(12) |

T检验值(30.841),(2.206)。

R2=0.956 9, Adusted R2=0.950 2, F=196.782 5

|

(13) |

T检验值(11.219), (0.204)。

R2=0.970 1, Adusted R2=0.965 2, F=91.757。

解得,λ1=-0.143 1,a=-0.135 1,λ2=0.176 1,b=0.000 1。

|λ2|>λ1,即P比T变化快,即T是阻尼小,衰减慢的序参量,与假设一致。

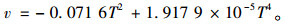

将a, b代入式(3),得到势函数

|

(14) |

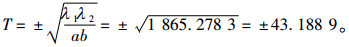

令Ṫ=0,求得序参量方程的2个定态解为

|

求势函数的二阶导数,得

|

(15) |

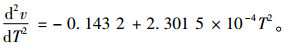

将所求的定态解T=±44.188 9代入式(15)中,得

|

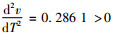

图 1 势函数图 Fig. 1 Potential function diagram |

势函数的结构特性反映了系统演化机理,即当状态变量和控制参数发生变化时,势函数也发生变化,原来的稳定态变为不稳定态[11]。从图 1可见,在适当的控制变量下,区域运输系统内部的运输结构能耗系数和能源强度两个变量会发生非零作用,形成新的稳定定态解。也就是说,在稳定定态解处系统产生了新的有序结构,而从方程(12)、(13)可知,此时主宰系统演化的序参量是运输结构能耗系数。

势函数的状态,取决于反映系统行为的状态变量(本文中的T,P)和环境对系统影响的控制参量(本文中的λ1, λ2, a, b)。状态变量和控制参量发生变化时,系统势函数也发生变化,原来的稳定态变为不稳定态。就区域运输系统而言,一定的结构决定了它的发展极限,当趋近这个极限时,系统原有结构就难以适应。而科术进步、组织管理创新等将促使区域运输系统结构升级,演化方程中控制参数值发生变化,形成新的结构,因而可以容纳更高的发展极限,体系在新的势函数下运行,进入高一层次的稳态。这就是区域运输系统的演化,而系统的不断发展就是这种复杂的自组织过程。

4 结论与建议通过上述分析,从能耗视角揭示了区域运输系统的演化机理,得出以下结论。

1) 区域运输系统能耗3个影响因素包括:运输周转量、运输结构比例和能源强度,其中运输结构比例和能源强度对运输系统能耗的贡献率相对较大。

2) 从能耗视角来看,运输结构能耗系数是区域运输系统演化的决定因素。

从能耗视角来看,区域运输系统演化过程中,即由粗放式能耗的运输系统向低碳运输系统跃迁的临界点上,主宰系统演化的序参量是运输结构能耗系数。目前我国大部分省份的运输业还没有达到这个临界状态。因此要加速区域运输业低碳化进程,重点在运输结构的优化调整,鼓励低能耗低排放的运输方式的发展,促进各种运输方式的协调发展。

3) 控制变量反映区域运输系统演化行为。

(1) 控制参数a为负值,反映能源强度的增长推动了运输结构能耗系数的增长。

(2) 控制参数b为正值,反映了运输结构能耗系数的增加促进了能源强度的增长。

这说明这两个变量相互促进,只有同时降低才能使系统达到良好的循环。

(3) λ1为负值,表明系统内部已形成运输结构能耗系数不断增长的正反馈机制。

(4) λ2为正值,表明系统内部已形成能源强度不断降低的负反馈机制。

4) 当前我国各省市运输业总能耗量还合理,能源强度也呈现下降的良好趋势,但是运输结构的变化趋势尚不合理,高能耗运输方式比重越来越大,运输结构有待进一步优化。要降低区域运输系统能耗,一方面要不断优化运输结构,大力发展节能省油型运输方式;另一方面要依靠科技创新,推进交通工具节能技术发展,以及提高运输组织管理水平,努力降低运输业的能源强度。

| [1] |

张建慧, 雷星晖, 李金良. 基于系统动力学城市低碳交通发展模式研究-以郑州市为例[J].

软科学, 2012, 26(4): 77-81.

ZHANG J H, LEI X H, LI J L. Research on building urban low-carbon transportation system based on system dynamics--taking Zhengzhou as an example[J]. Soft Science, 2012, 26(4): 77-81. |

| [2] |

李连成, 吴文化. 我国交通运输业能源利用效率及发展趋势[J].

综合运输, 2008(3): 16-20.

LI L C, WU W H. Energy utilization efficiency and development tendency of China's transportation[J]. Comprehensive Transportation, 2008(3): 16-20. |

| [3] |

SKEER J, WANG Y. China on the move: oil price explosion[J].

Energy Policy, 2007, 35(1): 678-691.

DOI: 10.1016/j.enpol.2006.01.012. |

| [4] |

魏庆琦, 肖伟. 1989-2009年间我国交通运输能耗变化关键驱动因素分解研究[J].

科技管理研究, 2013(8): 112-117.

WEI Q Q, XIAO W. Decomposition of factors determining the trend of transportation energy consumption in China(1989-2009)[J]. Science and Technology Management Research, 2013(8): 112-117. |

| [5] |

孙启鹏, 吉姣, 徐成. 区域综合交通系统能耗驱动因子及其测算模型研究[J].

交通运输系统工程与信息, 2013, 13(3): 1-9.

SUN Q P, JI J, XU C. Energy consumption driving factors and measuring models of regional integrated transport system[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2013, 13(3): 1-9. |

| [6] |

汤长保. 基于自组织理论的综合交通运输系统结构演化研究[D]. 南京: 东南大学, 2008.

TANG C B. Research on structure evolution of comprehensive transportation system based on self-organization theory[D]. Nanjing: Southeast University, 2008. |

| [7] |

武春友, 刘岩, 王恩旭. 基于哈肯模型的城市再生资源系统演化机制研究[J].

中国软科学, 2009(11): 154-159.

WU C Y, LIU Y, WANG E X. Study on the evolutional mechanism of urban renewable resource system based on the Haken model[J]. China Soft Science, 2009(11): 154-159. DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753.2009.11.017. |

| [8] |

HAKEN H. Information and self-organization:a macroscopic approach to complex systems[M]. USA:Springer, 1988.

|

| [9] |

丁晓萍. 基于能源消耗的综合运输结构优化研究[D]. 西安: 长安大学, 2011.

DING S P. Study on the optimization of the comprehensive transport's structure based on energy consumption[D]. Xi'an: Chang'an University, 2011. |

| [10] |

周青峰. 综合运输系统熵变机理及其生态发展模式研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2011: 101.

ZHOU Q F. The research of integrated transport system entropy change mechanism and ecological development mode[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2011: 101. |

| [11] |

朱永达, 张涛, 李炳军. 区域产业系统的演化机制和优化控制[J].

管理科学学报, 2001, 4(3): 73-78.

ZHU Y D, ZHANG T, LI B J. Evolution mechanism and optimum control of regional industrial system[J]. Journal of Management Sciences in China, 2001, 4(3): 73-78. |

2016, Vol. 19

2016, Vol. 19