文章信息

- 罗见今

- LUO Jian-jin

- 一九九〇:访苏纪行——兼论苏联科哲科史学派的影响

- A Review on the Visit to the School of Soviet Union in 1990——the Influence of the School of Soviet Union in the Field of Philosophy and History of Science

- 广西民族大学学报(自然科学版), 2017, 23(4): 13-20

- Journal of Guangxi University for Nationalities(Natural Science Edition), 2017, 23(4): 13-20

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-10-08

2017年6月,两位内蒙古师范大学(简称内蒙古师大)客座教授:美国数学史家道本周(Joseph W. Dauben)和美籍华人数论和数学史学者陈建平到内蒙古师范大学访问,陈建平教授做“明清数学书编写范式演变”的报告,道本周教授用大量照片回顾中国数学史学科建设的历程,引起热烈讨论.作者对报告里苏联学者的工作和影响产生兴趣,会后与两教授进行长时间交谈,提供在1990-1991年作者到苏联访学的一些照片,介绍相关情况,这是苏联解体前的真实见闻.此后,作者感到有必要将27年前这次访学经历做一回顾,依据当时的记事、日记,并附加照片,将当年访学见闻属缀成文,文末附以相关思考,供中国数学史学科史、编史学讨论、参考,不当之处请不吝指教.

1989年4月,作者是内蒙古师大副教授,通过国家EPT俄文考试,下半年到北京外国语大学集中学习,翌年9月以“高级访问学者”身份分配到苏联乌克兰加盟共和国黑海北岸的敖德萨(图 1)国立大学.当时的“访学”要求有教学计划、学术访问、专业报告,发给正式的结业证,实际就是进修,时间半年.在我之前,有内蒙古工学院一位副教授曾在该校数学力学系进修.

|

| 图 1 敖德萨的标志性建筑歌剧院明信片 Fig. 1 Odessa's landmark Opera House |

1 敖德萨国立大学数学力学系,噶夫利洛夫(Н.И.Говрилов)

敖德萨位于乌克兰南部,濒临黑海,是一座美丽的海港、军港,又是交通要冲和温暖的旅游胜地.敖德萨国立大学(缩写ОГУ,音“敖格乌”,现伟НУ,图 2)建于1865年,以乌克兰动物学家、免疫学家、1908年诺贝尔生物医学奖获得者梅契尼科夫(И.И.Мечников,1845-1916)的名字命名.

|

| 图 2 成立于1865年的敖德萨国立大学 Fig. 2 Odessa I.I.Mechnikov National University |

敖德萨大学学生人数虽然不是很多,但外国留学人员那时就有900多人,一部分住在多福仁科大街9В8舍,位于离黑海高高的岸边仅几分钟路程的10层留学生公寓大楼,基本上都是来自亚非拉的学生,所以我和越南、叙利亚、赤道几内亚、许多非裔以及厄瓜多尔的人都有交道.我一人住在205号,架床可加住3人,条件较好,对门邻居是西北大学地理系来读博的李同升(现为系主任),以及36岁阿富汗人沙拉法特.中国语言生有5位,俄文都很棒,要求他们学习乌克兰语.在敖德萨音乐学院、工学院、国民经济学院等还有十几位高访.中国人在国外喜欢扎堆,每到节庆,我的房间便成了一个聚会地;在半年时间里,还接待过来自各方的中国学者18人.

数力系是仿照莫斯科大学数力系建设的,我的指导教师是微分方程教研室的噶夫利洛夫教授,当年已70多岁.他原在莫斯科大学,来到该校时,数力系只有3个专业,在他的扶植下,该系专业方向渐趋完备,系里的领导大多是他的学生,所以是建系元老,威信很高.我有时会和他的一个伊拉克研究生一起上课.

我要学习的内容选择了数学史的题目《A.M.李雅普诺夫及其运动稳定性理论的发展》.原因之一,是内蒙古师范大学斯力更教授在这个方向上多有建树,并带有专业研究生,经常能够从他们那里得到新进展的信息.

运动稳定性理论(The theory of motion stability)从事研究干扰性的因素对于物质系统运动的影响.对于某些运动,这种影响并不“显著”,则此运动称为是稳定的,否则称为是不稳定的.只有稳定该运动才能存在.显然,对高速运动的物体如发动机、飞机、导弹等,这一理论具有重大的实际应用价值.

李雅普诺夫(А.М.Ляпунов,1857-1918,图 3)①在1892年发布的博士论文提出了解决运动稳定性问题的两个方法.第一个方法是通过求解微分方程来分析运动的稳定性;第二个方法(直接法)是定性法,寻求具有某些性质的函数,使其与微分方程相联系,以判别积分轨线的动向,是解决运动稳定性的基本方法,已在应用数学、力学、自动控制、航空和航天事业中得到广泛应用.李雅普诺夫指出了解决运动稳定性的途径,迄今学界的研究还沿着这一方向前进.

① 除俄文专著外,Dictionary of Scientific Biography 1973 USA Ⅴ.Ⅷ: 559-563中对李雅普诺夫有详细介绍.

|

| 图 3 A.M.李雅普诺夫(1857-1918) Fig. 3 A.M.Lyapunov (1857-1918) |

李雅普诺夫1901年当选为圣彼得堡科学院院士,1909年当选为意大利国立科学院外籍院士,1916年当选为巴黎科学院外籍院士.

晚年的李雅普诺夫患有肺病,1917年为躲避战乱同时因为好的气候有利于治疗,来到敖德萨大学,翌年不幸在这里去世.在极左时代,李雅普诺夫被视为资产阶级学者,噶夫利洛夫教授等克服许多困难,给李雅普诺夫建立了墓碑(图 4).

|

| 图 4 李雅普诺夫墓碑《敖德萨晚报》1991年2月8日绘图 Fig. 4 Lyapunov tombstone(From Odessa Evening News 1991.2.8) |

噶夫利洛夫教授送我一本他写的书《常微分方程理论的方法》①(莫斯科:国立高教出版社,1962),这本书第一章就讲李雅普诺夫和庞加莱稳定性理论的方法.他还送我一本莫斯科大学组合数学与数学史家雷布尼柯夫教授写的《数学史》(莫斯科大学出版社,1974第2版),下面还要谈到.我在导师指导下,按计划,在方程教研室做两个报告:关于中国数学史、关于李雅普诺夫.遗憾的是,我没有留下导师的照片.

① Говрилов Н И.Методы теории обыкновенных дифференциальных уравнений[M].Моква:Госуд.изд.Выс-шая школа, 1962.

当时学界决定1992年在(乌克兰的)哈尔科夫召开李雅普诺夫博士论文发表一百周年纪念会.由于作者回国后4个月苏联解体,世情发生剧烈变化,社会和学界注意的中心转移,联系基本中断,不了解后来那边的情况.

对于这次访学,回国后作者在德、日学者和李迪先生主编的《数学文化史杂志》②(英文)上发表了一篇通俗文章,1992年由越民义院士在中国主持的李雅普诺夫博士论文发表一百年纪念大会上,作者做了专题报告.此前刘钝等在《自然辩证法通讯》上也有较全面的介绍,中山大学朱恩铭教授在《自然科学年鉴》上发文综述该理论在中国的发展.这方面的历史研究以后没有见到.

② J.Luo.A.M.Lyapunov and the Theory of Motion Stability[J].Journal of the Cultural History of Mathematics, 1991, Vol.1:60-64.

关于李雅普诺夫的杰出贡献,还有许多值得研究的题目.

|

| 图 5 作者在李雅普诺夫画像前,1990年12月于莫大数力系 Fig. 5 The photo of the author and Lyapunov's image(1990.12) |

2 莫斯科国立大学数力系,雷布尼柯夫(K.A.Рыбников)

莫斯科大学(图 6)位于列宁山(原名、现名皆麻雀山)上,是1953年盖起的宏伟建筑群,中心塔高240米,共36层,四翼分А、Б、В、Г区,111路公共汽车上山绕行一圈,在4个大门上都设一站,几万人在其中学习和工作.莫大缩写МГУ,音“埃穆格乌”.

|

| 图 6 麻雀山上的莫斯科大学,前立罗蒙洛索夫铜像 Fig. 6 Lomonosov Moscow State University |

莫斯科大学以科学家、教育家、哲学家、诗人罗蒙诺索夫(M.B.Ломоносов,1711-1765)的名字命名,正面矗立他的青铜像;庭院里还有罗氏非欧几何的创立者罗巴切夫斯基(Н.И.Лобачевский,1792-1856)的塑像,以及十多位科学家塑像.

那年十月节时我在敖德萨曾接待过在莫斯科大学工作的清华大学研究原子物理的王荣灿教授,当时我正计划去莫斯科,他说欢迎我去找他.当我到莫斯科大学时他在杜布纳(核科学研究中心),朋友将他的宿舍钥匙给我——就在莫大主楼Б区822室.

莫斯科大学数力系在16楼,走廊里悬挂圣彼得堡数学学派创立者切贝舍夫(П.Л.Чебышев, 1821-1894)、著名女数学家科瓦列夫斯卡娅(С.В.Ковалевская,1850-1891,图 7)和李雅普诺夫的大幅油画,还有莫斯科学派鲁金(H.H.Лузин,1883-1950)的专栏等.

|

| 图 7 莫大数力系走廊科瓦列夫斯卡娅油画局部 Fig. 7 Ekaterina Kovalevskaya |

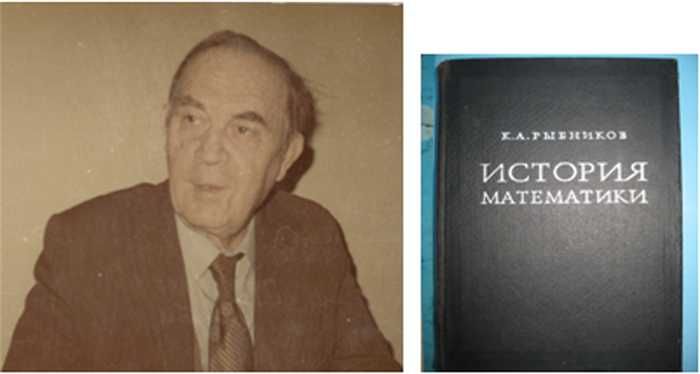

1989年12月3日作者带着导师和校方的介绍信到数学力学系,找到1609号房间的数学力学史研究室,接待我的雷布尼柯夫(K.A.Рыбников)教授,80多岁,非常慈祥的老人,他著的书《数学史》①比较易读,据说用5种文字出了两版,在欧洲有一定影响.其中有11页讲中国,6页讲印度;而数学起源、埃及、巴比伦一共才10页,这使我感慨不已.我虽然在大学里学的是俄语专业,但须记住表达中算史的俄文专业词汇,这本书简明扼要,是很好的入门读物.我给雷教授拍照(图 8),但两人合影没有保存下来.

① Рыбников K A. стория математики(Ⅱизд.)[M].Моква: зд.Моск.унив., 1974.

|

| 图 8 莫大K.A.雷布尼柯夫和他的著作《数学史》 Fig. 8 K.A.Рыбников |

雷布尼柯夫教授邀请我参加他们周一在1609号数力史研究室举办的“习明纳尔”(семинар,seminar),即讨论会,在场约有10人,多为年轻人,雷教授像老爷爷一样提醒他们注意听讲.10日有加拿大学者(可能是魁北克人)用法语讲演,接着几个人都讲起法语,我了解到他们的国际交流到达什么程度.

数力史研究室的一位女教师安德烈耶夫娜(К.З.Андреевна)给我介绍, 莫斯科大学数力系毕业的沃尔柯夫(A.K.Волков)自学汉语, 研究中算史, 33岁, 到过北京师范大学(我想大概见过白尚恕先生), 当时在巴黎, 第二年2、3月返回莫斯科大学, 希望在我回国到达莫斯科之前先通知她:沃尔柯夫想同我见面.沃尔柯夫是一位语言天才,能够用英、法、汉、日、越南等多种语言流利说话,研究范围宽阔,当时莫斯科大学的同事都不掩饰对他的钦佩之情.后来我在国际会议上多次和他见面,现在他在清华工作.

当时苏联研究中国数学史的,有担任过国际科学史研究院院长的著名数学史家尤什凯维奇(A.П.Юшкевич,1906-1993)②,他和雷布金(Г.Х.Рыбкин)主编《数学史论文集》,连续出版许多年,一般书店都能见到(我还买回来几本),在苏联和当时国际科学史界影响很大.他在《中国学者在数学领域中的成就》(1956年译)一文中论及从公元前2世纪到14世纪的1500年的中算家,并讨论1949年后中国数学的主要趋向.

② A.П.尤什凯维奇(1906-1993?)生于敖德萨,毕业于莫斯科大学,二战后进入苏科院科史所和莫斯科大学工作,1940年晋升教授,1965-1968年任国际科学史研究院院长,论著200多种,如《中世纪数学史》《1917年前的俄国数学史》《从古代到19世纪初的数学史》,和雷布金主编《数学史论文集》等.

3 苏联科学院科技史研究所,别列兹金娜(Э.И.Березкина)俄罗斯科学院(Российская Академия Наук,缩写РАН)由彼得大帝1724年在圣彼得堡建立,200年后更名为苏联科学院(缩写АНCCCP),1991年后又改回原名.苏科院有重视自然科学史的传统,包括技术史.

苏科院设自然科学与技术史研究所(ИЕТ),习惯上也简称为科史所.古代俄语中的“自然(科学)史”(есте-ственная история)包含有“自然知识”“博物学”之意,再加上技术史,可能对理解何谓中国古代科学史更合适些.

这个所历史悠久,研究人员工作量很大,我见到他们出版的《数学史论文集》和科学家传记,汗牛充栋,都是60多年的成果,其中对中亚、中东研究颇深,当时我想,如果能翻译成汉语,再做加工,也许能省去我们许多功夫.

苏科史所的研究员别列兹金娜(Э.И.Берeзкина,俄文姓意为“白桦”,生于1931年,图 9)1955年在莫斯科大学数学力学系学习,师从著名科学史家尤什凯维奇,1958年曾来到北京,与中科院刚成立两年的自然科学史研究所的先生们进行学术交流,同北京师范大学白尚恕教授多所过从.她写了一本《中国古代的数学》①.我从白先生那里得到她的信息,在到达莫斯科之前,就写信同她联系.1990年11月我从敖德萨到莫斯科,别列兹金娜从外地返回莫市,我们在莫斯科大学见面,她带作者到科学院科学史所参观,并介绍我到市中心铁匠桥地铁站旁的大会议中心开会.

① Э.И.Березкина.Математика древнего Китая[M].Москва:здательство Наука, 1980.

|

| 图 9 别列兹金娜与作者,1990年12月于莫斯科大学 Fig. 9 Э.И.Березкина and author |

我知道别列兹金娜与尤什凯维奇非常熟悉, 很想请她带我去拜访他.但她回答说, 老先生年事已高(当年84岁), 不便打扰.后来我回国不太久, 得知尤什凯维奇划火柴, 不慎引燃衣物, 子女不在旁, 1993年不幸去世(还有另一种说法).我想当时如果坚持一下,也许就见到了,感到很遗憾.

4 第43届全苏科学史与科学哲学会议1990年12月6日别列兹金娜介绍我到莫斯科市中心普舍克大街9号大国际会议中心(在地铁站“铁匠桥”入口一侧)3楼参加第43届全苏科学史与科学哲学会议.我以中国科学技术史学会理事身份参加,是唯一的外国人,因此受到大会接待,主席台上有苏联科学史科学哲学界部分领导(图 10).

|

| 图 10 第43届全苏科学史与科学哲学会议主席台,右二为作者 Fig. 10 43th president of the history of science and philosophy of Science in Soviet Union |

左一:尼古拉耶维奇(С.В.Николаевич)博士,全苏科学史委员会副主席(我们的中国科技史学会副理事长与之相当)

左二:摩尔多维亚加盟共和国(今摩尔多瓦共和国)科学院副院长

左三:米哈伊罗维奇(О.В.Михайлович)博士,苏科院科史所副所长

右二:罗见今,中国科学技术史学会理事,内蒙古师大科学史研究所教授

会议的议题是“斯大林主义与苏联科学”,这个题目非常刺激,发言者立即变成了对立的双方,表达的速度很快.我在“文革”中已领教过,对此并不陌生,虽来不及听清具体内容,但大体知道在讲什么.例如李森科(Т.Д.Лысeнко,1898-1976)事件②、瓦维洛夫(Н.И.Вавилов,1887-1943)冤案③、科技与军工、民族地区的科学等议题, 引起激烈辩论.作者通过这次会议,了解到学术界上层意识形态分裂的严重程度.

② Т.Д.李森科(1898-1976),乌克兰人,生物、农学家,斯大林和赫鲁晓夫时苏联首席科学家,号称“斯大林的科学红衣主教”,称学术上的反对者是“反动的、唯心主义的、形而上学的、资产阶级的、阶级敌人”,使用政治手段予以迫害、甚至肉体消灭,使得多个学科遭受毁灭性打击,遗传学被官方取缔,被称为“三十年浩劫”,形成“李森科主义”(Lysenkoism),是苏联20世纪30-60年代在特定的政治历史条件和意识形态下产生的一种伪科学,殃及除东德外所有社会主义国家.李森科在科学界的显赫地位随赫鲁晓夫下台而终结.“李森科事件”是对科学争论进行政治裁决的反科学事件.

③ Н.И.瓦维洛夫(1887-1943),植物育种学、遗传学家,苏农科院前院长,对植物种群分类研究卓有贡献,出版多卷本《应用植物遗传与育种文集》,形成研究栽培植物的苏联学派.由于李森科批他兜售“孟德尔-摩尔根遗传学”,1940年被捕,判死刑,改判20年,流放西伯利亚,营养不良致死.作者当时在莫斯科已看到为瓦维洛夫平反的6集电视连续剧;了解到在莫斯科有条街命名为瓦维洛夫大街.

坐在主席台上,我不可能表态,所以下来给每位发言者拍照, 共拍十余张.这次会议处在那样的时代背景之中,没有会标,主席台陈设简陋,没有安排摄影人员.一个延续召开了43届的全国会议降下了帷幕,这是该系列的最后一届.我相信我留下了唯一的影像资料.

5 列宁格勒师院数学系,布雷列夫斯卡亚(Л.И.Брылевская)从莫斯科来到历史名城列宁格勒(今圣彼得堡),可参观的文化遗产很多:埃尔米达什博物馆(冬宫),伊萨基辅大教堂,青铜骑士(图 11),俄罗斯博物馆等,都是必去的地方.

|

| 图 11 涅瓦河南岸“青铜骑士”彼得一世明信片 Fig. 11 Медный всадник |

到列宁格勒师院(缩写ЛПИ,音“列毕”),又名赫尔岑(А.И.Герцен,1812-1870,哲学家、作家、革命家)大学,今名俄罗斯国立师范大学(缩写РГПУ),是俄国著名院校之一,建立于1797年.

数学系一位负责数学史的女教师布雷列夫斯卡娅(Л.И.Брылевская)负责安排我的住宿、会见、开会等活动,记得为使我住宿近便舒适,她曾在雪中跑了四趟.她通知我在12月12日举行全市的数学史报告会.那天到会约百人,由布雷列夫斯卡娅主持,有几人报告研究进展,也有将数学史与数学教育结合的内容.我得知这样的会每月举行一次.这次分析教研室主任也来参加,我们坐在一起, 谈到中国数学史的一些问题, 令我吃惊的, 是他对吴文俊院士的数学机械化研究的深入了解, 讲到“吴方法”等,这是我第一次从外国学者口中听到对吴先生工作的评价.会后我们在分析教研室一起照相留念(图 12).

|

| 图 12 左起:分析教研室主任、作者、Л.И.布雷列夫斯卡娅,1990年12月12日于列宁格勒师院数学系 Fig. 12 Л.И.Брылевская and author |

6 苏科院列宁格勒分院欧拉研究中心,彼得洛夫娜(O.E.Петровна)

瑞士出生的大数学家欧拉(Leonard Euler,1707-1783)在圣彼得堡科学院共工作过31年, 直至去世①, 他在数学、力学、天文学、物理学中均有杰出贡献,终生写出886种论著, 被称为世界上最高产的数学家.欧拉在数学的两大分支——连续数学和离散数学中都具有非凡的才华,他先后当选为伦敦皇家学会会员、巴塞尔物理数学会会员及巴黎科学院院士,获得了极大的声誉,却谦逊地说:“……我和所有其他有幸在俄罗斯帝国科学院工作过一段时间的人都不能不承认, 我们应把所获得的一切和所掌握的一切归功于我们在那儿拥有的有利条件.”所以欧拉在俄国和苏联都受到高度重视.

① 欧拉1727年到圣彼得堡工作,其间有25年回柏林(1741-1766),后重返圣彼得堡,直至去世,共在俄31年.在柏林期间,欧拉一直保留着圣彼得堡科学院院士资格,领取年俸,为该院编纂院刊数学部分,介绍西欧科学思想,购买书籍和科学仪器,推荐研究人员和课题,为俄国培养科学人才.

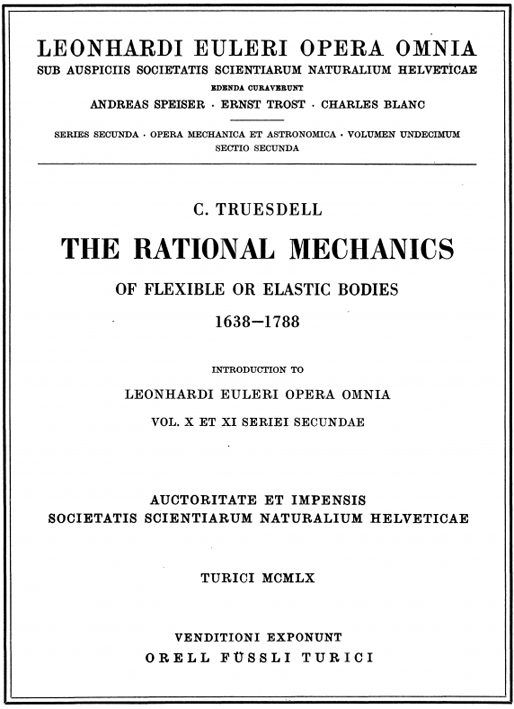

1909年瑞士自然科学联合会计划用约8万美元开始搜集、出版欧拉散轶的学术论文,后来在圣彼得堡发现大量欧拉手稿,这个计划完全改变了.有人估计,大开本《欧拉全集》(图 13)至少得出60~80卷;俄国人为整理他的著作已经花费了半个世纪.人们认识到,欧拉属于全世界,国际上许多个人和数学团体都开始资助这一工程.

|

| 图 13 《欧拉全集》第10卷封面 Fig. 13 The cover of Complete Works of Euler(Vol.10) |

在原俄罗斯科学院的基础上,苏科院列市分院设立研究欧拉的中心, 一边研究, 一边整理他的遗著, 编成《欧拉全集》出版, 只是在卫国战争的年代有所中断.这个研究中心(我所见到的部分)条件一般, 但每隔一段时间《欧拉全集》总要出版一本,引起国际数学和数学史界的极大兴趣,使人认识到数学的一个中心曾经在那里.

关于《欧拉全集》的中文版,也同多位大数学家的全集一样,仍在期盼之中.

作者来到该中心, 一位女士彼得洛芙娜(O.E.Петровна)接待我(图 14).她的穿着和为人都非常朴素,说话就像老朋友一样,一见如故.她虽非博士, 但已发表百余篇数学史论文,著书十余部,年事已高, 仍孜孜不倦地从事研究, 令人感佩.

|

| 图 14 罗见今访问欧拉研究者O.E.彼得洛芙娜1990年12月15日于苏联科学院列宁格勒分院 Fig. 14 O.E.Петровна and author |

作者在研究蒙古族数学家明安图(1692?-1763?)的数学成就时,发现明安图在1730年代就开始研究100年后被称作“卡塔兰数”(Catalan numbers)的计数函数①;这种数在现代组合数学和图论中应用广泛,是计算机科学、离散数学感兴趣的课题;而在历史方面,便有学者找出1759年欧拉曾应用过这种“卡塔兰数”②.现在我走到欧拉研究所了,当然想找到原著该数的出处.但这并非是一个简单的问题,由于欧拉在圣彼得堡发表的论文用拉丁文,在柏林出版的用法文;而这两种文字我都不懂,我深切感到,要学好数学史,必须具备几种文字工具,否则就和文盲没有两样.

① 罗见今.明安图是卡塔兰数的首创者[J].内蒙古大学学报:自然科学, 1988(2):239-245.

② Euler L.Novi Commentarii[J].Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, 1758-1759(7):13-14.

7 别列兹金娜到京访问,北师大的数学家们欢迎1992年10月,别列兹金娜随她丈夫(原全苏计算机中心主任)来到北京,住在北师大旁的蓟门饭店里.别列兹金娜给我打电报,我即从呼和浩特到北京,她希望我帮助她联络原莫斯科大学数力系毕业的同学(大概是1955年至1958年间).当然我要请求白尚恕教授,联系到北师大校长王梓坤、系主任赵桢、系主任王隽骧等.

王梓坤院士(1929-)1958年毕业于莫斯科大学数力系,获副博士学位,从事概率论的理论研究,首创极限过渡的概率方法,是我国该学科的领军人.

赵桢1956年入莫斯科大学,后读微分方程研究生,师从维库阿院士,1985-1989年任北师大数学系系主任;概率论专家王隽骧也是莫斯科大学数力系毕业,1989-1995年任北师大数学系系主任.这几位数学家现都健在.

别列兹金娜自20世纪50年代末到过北京,一别40年,见到老同学,十分感慨,她说北京已经认不出了,连自然科学史研究所在哪里也找不到了.她的丈夫是列宁勋章获得者,苏联解体后仍然从事科学方面的领导工作,北京有几个单位请他来;这次会见,他总是面带微笑,不怎么说话,一看就知道是非常聪明、有学问的人.

|

| 图 15 前左起:白尚恕、别列兹金娜、王梓坤、王隽骧后左一别列兹金娜丈夫、后左二罗见今,1994年前摄于北师大 Fig. 15 Э.И.Березкина in Beijing (1994) |

8 结语:苏联科哲科史学派的特点和影响

苏联的科学哲学(自然辩证法)和科学史学派有哪些特点?在哪些方面产生了重大影响?笔者注意到以下几点:

1) 在苏共的领导下,科哲、科史及一切学科为政治服务,科学哲学取得了官方地位.

自然辩证法体现马克思主义自然观、科学观、技术观,表现为世界观、认识论、方法论的统一,系马克思主义哲学组成部分,因而成为理论基础,在苏联的学术地位是不言而喻的.

2) 辩证唯物主义和历史唯物主义形成主导思想,在科学哲学和科学史学科中尤为突出.

倡导上层建筑为经济基础服务,科技发展服务于军工、科学起源的唯生产发展论等等.

3) 俄罗斯从民粹学派、民族主义到爱国主义,以致形成沙文主义,贯穿科学史研究.

在斯大林时代已经形成民族沙文主义,到勃列日涅夫时代大国沙文主义,尤为明显.

4) 将地方知识和传统科学纳入现代科学体系,辉格史观在自然科学史中获得大量应用.

不承认非欧洲传统的知识体系、博物学,将人类全部精神活动按照需要分为好坏两类.

5) 1949-1963年中国出现俄文热、留苏潮,回国任学术领导,翻译大批专著及高校教材.

创建了自然辩证法(科哲)、自然科学史等学科;一切科学门类都按苏联模式建立起来.

2017, Vol. 23

2017, Vol. 23