扩展功能

文章信息

- 左大杰, 戴文涛, 熊巧, 李斌

- ZUO Da-jie, DAI Wen-tao, XIONG Qiao, LI Bin

- 基于EKC视角的四川省交通碳排放与行业增长关系的实证研究

- Empirical Study on Relationship between Traffic Carbon Emission and Industry Growth in Sichuan Province Based on EKC Perspective

- 公路交通科技, 2018, 35(4): 129-136

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(4): 129-136

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.04.017

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-06-02

2. 西南交通大学 综合运输智能化国家地方联合工程实验室, 四川 成都 610031;

3. 西南交通大学 中国高铁发展战略研究中心, 四川 成都 610031

2. Comprehensive Transportation Intelligent National Local United Engineering Laboratory, Southwest Jiaotong University, Chengdu Sichuan 610031, China;

3. National Research Center on Strategic Development of High-speed Railway, Southwest Jiaotong University, Chengdu Sichuan 610031, China

生态文明建设是中国特色社会主义事业“五位一体”总布局中的重要一环,节能减排与环境保护是当前我国政府工作中最为关注的问题。交通运输既是整个国民经济发展的基础性与先导性产业,又同工业和发电构成了我国能源消费增长最快的主体。在能源约束和环境污染常态下,以生态友好和可持续发展为主要特征的低碳交通运输体系建设已成为全社会的诉求。四川省作为我国西部重要省域,国家“西部大开发”和“长江经济带”等一系列经济政策都会对其交通运输行业的发展起到巨大推动作用,为此在该省政府工作文件中就已明确指出为推动循环经济发展,要在全省交通运输领域继续强化总量减排工作[1]。针对四川省交通环境效应研究仍较为缺乏的现状,需要探讨该省交通碳排放与行业增长之间的关联性,以找出其节能减排的突破口。

如何实现经济增长同碳减排工作的双赢是一大热点研究课题,既有文献主要聚焦于对两者因果与协整等总体定量关系的探讨[2]。国外学者较早采用EKC计量检验方法从宏观层面探寻两者的演变规律,其检验结果不尽相同。Dietz[3],Agras[4],Galeotti[5]等研究表明两者存在“倒U型”关系,但有学者发现此种理想状态并不总是存在,两者还可能存在“N型、倒N型、线型”等关系,部分学者如Lantz[6],Richard[7]则试图证明“EKC不存在论”。同国外相比,由于我国长期缺乏有效的碳排放统计、监测和考核方法,国内研究两者的关系集中在全球气候峰会召开后,多选用由经合组织(OECD)提出的“脱钩”理论[8]。周银香[2]、徐莉[9]等基于Tapio脱钩模型对不同区域内两者的联动关系进行测度和分析,发现其最终多转向较为理想的弱脱钩状态。有关交通运输行业增长同其碳排放耦合和脱钩关系的研究相对较少,主要集中在使用计量或分解方法探讨行业碳排放变动的影响因素,如朱长征[10]运用协整分析法由弹性系数的取值来获取行业碳排放变动的主要影响因素,喻洁[11]、左大杰[12]、何彩虹[13]等利用因素分解法从因子贡献上分析其对行业能源消耗或碳排放变动的影响。

针对既有研究成果,在肯定其贡献的同时,笔者总结主要还存有以下不足之处:(1)指标选取,碳排放指标选取不统一及层次上的差异会给交通管理者和组织者的决策造成困难;(2)数据选取,基于时间序列或面板数据建模时计量依据支持不足,尤其是在回归中多未注意对模型假定的检验而常导致“伪回归”问题;(3)方法选取,研究方法较为单一,较少能以综合视角对交通环境问题进行全方位探究。本研究试图克服以上不足,利用EViews10软件的计量分析功能模拟碳排放视角下的四川省交通环境效应曲线,通过因素分解分析其人均交通碳排放变化的驱动机理,找到交通碳排放与经济增长解耦的方向,为继续优化其行业增长模式提出针对性的建议是本研究的主要目的。

1 研究方法与数据处理 1.1 数据获取本研究选用计量回归方法对交通环境效应进行EKC识别。行业环境质量指标选定为人均交通碳排放,这更加符合既定国家长期发展规划的需要;理想的经济增长指标应选用行业增加值,但鉴于国内统计一直都只重视生产而非效益指标,使其成为GDP核算的薄弱环节,故综合考虑数据的可得性和完整性,选用与其相关性较高的GDP序列替代。样本期选定为1995—2014年,终端能源消费数据来源于历年《中国能源统计年鉴》中的“分地区能源平衡表”部分,其他数据取自《四川统计年鉴》,其中为消除价格因素变动的影响,实际GDP均以1995年为不变价进行平减,部分数据已结合《重庆统计年鉴》进行相应扣除。

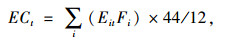

由于当前只能获得行业整体的能耗值,对各运输方式的能耗难以有效细分,因此受现行体制及统计基础所限,本研究立足终端能耗数据对行业碳排放状况进行整体测算。根据IPCC推荐的基于整体能耗数据的“自上而下”方法,测算交通碳排放总量如下[11, 14-15]:

|

(1) |

式中,ECt为第t年的碳排放总量;i为能源类型;Eit为第t年第i类能源的终端消费量(按折算标准煤计);Fi为第i类能源的碳排放系数;44/12为碳与二氧化碳的转换系数。各能源的热值转换系数及碳排放系数取值见表 1。

| 能源类型 | 热值转换系数 | 碳排放系数/(kg C·GJ-1) |

| 煤炭 | 20.9 MJ/kg | 25.8 |

| 焦炭 | 28.4 MJ/kg | 29.2 |

| 汽油 | 43.1 MJ/kg | 19.1 |

| 煤油 | 43.1 MJ/kg | 19.6 |

| 柴油 | 42.7 MJ/kg | 20.2 |

| 天然气 | 35.6 MJ/m3 | 15.3 |

| 电力 | 3.6 MJ/(kW·h) | 0 |

1.2 碳排放的EKC检验

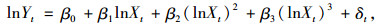

美国经济学家Grossman和Krueger提出的EKC假说理论认为[16]:区域环境质量状况与其经济发展阶段之间呈“倒U型”关系(见图 1)。借助该类曲线拟合可用于帮助从历史经验中探寻交通碳排放同经济增长之间的响应关系,验证两者在某一时段是否呈现理想的“脱钩”状态或不合理的“耦合”关系。模型形式上,为避免倾向于“倒U型”EKC的设定,建模时应先采用三次多项式拟合,再通过参数显著性检验来判断两者之间的关系是否符合特定形状。为降低残差序列异方差性的影响且不改变原变量间的协整及求导关系,对变量作自然对数变换后设定模型为:

|

(2) |

|

| 图 1 理论EKC曲线 Fig. 1 Theoretical EKC curve |

| |

式中,Yt和Xt分别为第t年的人均交通碳排放和人均GDP;δt为随机误差项;β0, β1, β2, β3为待估参数。

时间序列Y和X之间随待估参数的变化会呈现以下7种不同的关系:(1)β1=β2=β3=0,Y和X之间没有关系;(2)β1<0, β2=β3=0,Y和X之间呈负线性相关;(3)β1>0, β2=β3=0,Y和X之间呈正线性相关;(4)β1<0, β2>0, β3=0,Y和X之间呈“U型”关系;(5)β1>0, β2<0, β3=0,Y和X之间呈“倒U型”关系;(6)β1<0, β2>0, β3<0,Y和X之间呈“倒N型”关系;(7)β1>0, β2<0, β3>0,Y和X之间呈“N型”关系。

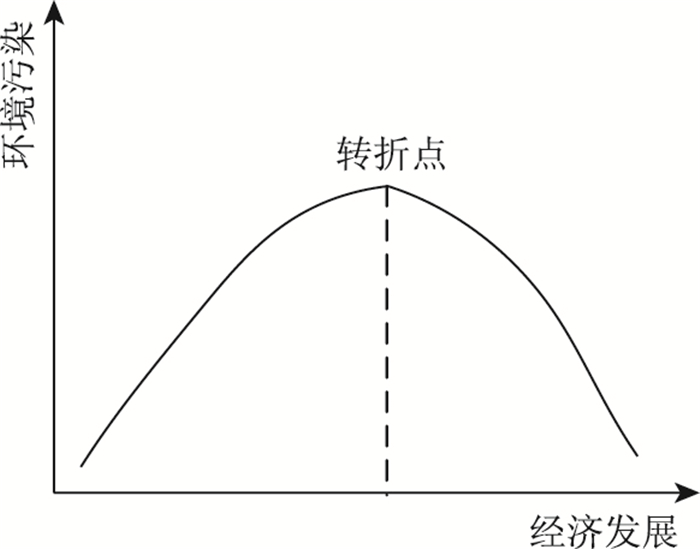

1.3 碳排放变动的影响因素分解利用Kaya恒等变换,引入若干与交通环境效应相关的中间指标可用于分析其各自对人均交通碳排放变动的影响,令结构分解关系如下:

|

(3) |

式中,EC,P,GDP,VA分别代表地区某一时期的交通碳排放总量、常住人口总数、国内生产总值和总换算周转量;Y=EC/P为人均交通碳排放;X1=GDP/P,为人均GDP,视作经济强度;X2=VA/GDP,为单位GDP的交通运输活动发生率,视作运输强度;X3=EC/VA,为单位周转量的碳排放量,视作排放强度。各运输方式的周转量数据包含按比例折算的旅客周转量,转换系数见表 2。

| 运输方式 | 公路 | 水路 | 铁路 | 民航 |

| 转换系数 | 1/10 | 1/3 | 1 | 1/13 |

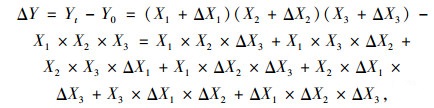

通过式(3)可将人均交通碳排放这一目标变量分解为遵循乘法规则的3个因素变量。在[0, t]时段内,若Y从Y0变化到Yt,则有:

|

(4) |

式中,ΔXi(i=1, 2, 3)分别为[0, t]时段内经济强度、运输强度、排放强度三类因素的变化值;ΔY为[0, t]时段内人均交通碳排放的总变动。

可见Y的变化ΔY既包括由单因素引起的变化,又包括多因素交互影响产生的变化。根据完全分解时所采用的“共同创造、平均分配”原理[12, 17],第i个影响因素对目标变量的贡献值及总贡献值分别为:

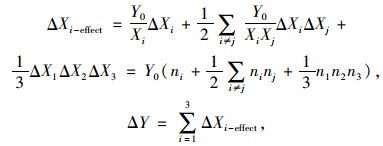

|

(5) |

式中,ΔXi-effect(i=1, 2, 3)为各因素变化对人均交通碳排放变动的贡献值;ni(i=1, 2, 3)为对应指标值的增长率;Y0为基期的人均交通碳排放量。

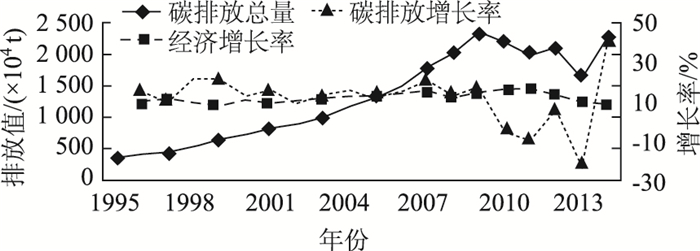

2 实证结果分析 2.1 EKC存在性检验四川省交通碳排放在规模效应上具有阶段性增长趋势(见图 2):第一阶段(1995—2009年),行业碳排放总量呈近线性增长,该期间行业碳排放实现年均增长约140.99万t,且在增长率方面其同经济增长在一定程度上保持着较高耦合关系,这与当时经济刺激下该省民用汽车保有量实现快速增长有关;第二阶段(2009—2013年),行业碳排放总量整体上有所降低,源于在2009年后该省积极响应国家“碳排放承诺”号召,针对性地调整了能源政策并加强了运输管制;第三阶段(2013年及以后),随着碳密集程度相对较高的客运需求(航空和公路)的持续增长,预测行业碳排放总量将有所回升。

|

| 图 2 1995—2014年四川省交通碳排放总量 Fig. 2 Total amount of traffic carbon emission in Sichuan Province (1995—2014) |

| |

(1) 平稳性及协整检验

对时序数据用ADF单位根法进行平稳性检验(见表 3),发现待分析序列均位二阶单整序列I(2),进一步由Johansen协整检验的结果获得标准化后的协整方程如下:

|

(6) |

| 检验序列 | ADF检验值 | P值 | 是否平稳 |

| ln Y | -2.166 9 | 0.223 9 | 不平稳 |

| d(ln Y) | -1.028 9 | 0.717 7 | 不平稳 |

| d(ln Y, 2) | -8.188 5 | 0.000 0 | 平稳 |

| ln X | -2.230 4 | 0.446 5 | 不平稳 |

| d(ln X) | -1.351 2 | 0.839 9 | 不平稳 |

| d(ln X, 2) | -4.431 8 | 0.014 0 | 平稳 |

| (ln X)2 | -2.241 4 | 0.441 2 | 不平稳 |

| d((ln X)2) | -1.251 9 | 0.866 6 | 不平稳 |

| d((ln X)2, 2) | -4.207 0 | 0.020 9 | 平稳 |

| (ln X)3 | -2.239 4 | 0.442 2 | 不平稳 |

| d((ln X)3) | -1.999 6 | 0.879 4 | 不平稳 |

| d((ln X)3, 2) | -3.988 5 | 0.030 8 | 平稳 |

| 注:检验时,滞后长度采用SIC准则自动获取,d表示差分变换,本研究显著性水平均取α=0.05。 | |||

该式可用于表示在四川省人均交通碳排放与人均GDP之间存在的一个长期均衡关系,其一次项系数直接表明在较长时期内该省的经济增长都会对交通碳排放产生明显的正向驱动作用。据此可进一步作OLS回归分析。

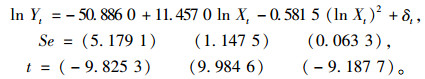

(2) 模型估计及分析

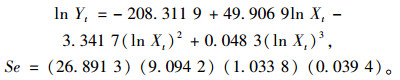

按照Shafik等的做法[18],本研究将EKC检验模型先设定为三次型回归,在三次方系数或者整体形式不显著时,剔除三次方项,检验二次型回归,若前两者均未达到要求才采用线性回归,部分拟合结果见表 4。备选模型②中的DW值表明残差序列不存在明显一阶自相关问题,从各回归方程引入滞后项的效果可知四川省的人均交通碳排放量具有受近期排放影响较小的特征。最优方程选定如下:

|

(7) |

| C | ln X | (ln X)2 | (ln X)3 | AR(1) | AR(2) | R2 | DW | P(F) | EKC曲线 | |

| ① | -3.39 | 0.92 | 0.870 | 0.37 | 0.00 | × | ||||

| ② | -50.89 | 11.46 | -0.58 | 0.979 | 1.69 | 0.00 | 倒U型 | |||

| ③ | 126.19 | -47.58 | 5.96 | -0.24 | 0.982 | 2.08 | 0.00 | × | ||

| ④ | 2.75 | -0.41 | 0.26 | 0.97 | 0.955 | 1.49 | 0.00 | × | ||

| ⑤ | -48.38 | 10.89 | -0.57 | -0.13 | 0.43 | 0.969 | 1.62 | 0.00 | × | |

| ⑥ | 122.02 | -46.64 | 5.91 | -0.24 | -0.36 | 0.43 | 0.970 | 1.57 | 0.00 | × |

| 注:引入滞后项后,模型⑥和④所有变量均未通过参数显著性检验,⑤只有滞后项系数不显著;③只有三次项通过显著性检验,①残差存在严重的正自相关,此外还应考虑仅剔除二次项或一次项的情形,但实际拟合效果均不如②,故最终选取解释力度最好的②为拟合结果。 | ||||||||||

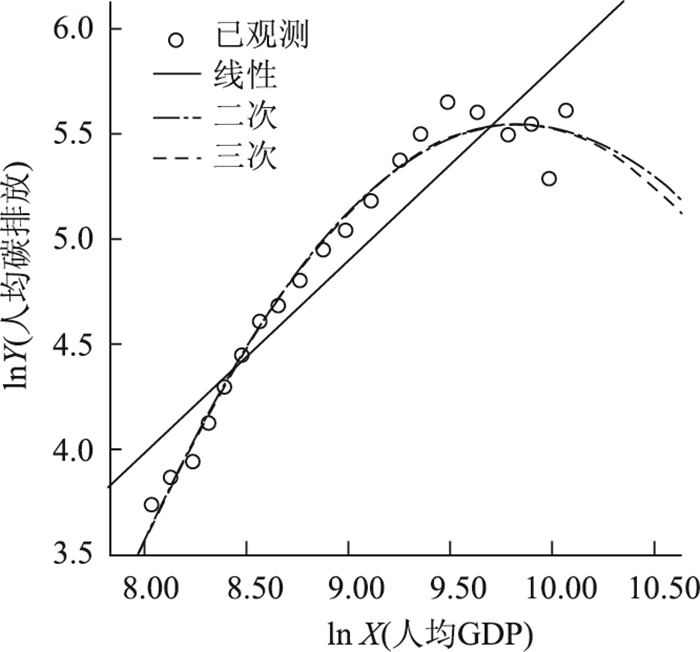

从方程形式上看,满足β1>0, β2<0, β3=0的关系,表明四川省的人均交通碳排放和人均GDP之间存在“倒U型”关系,与EKC假说相符合,拟合曲线见图 3。通过对式(7)求导可找出曲线的极值点,易知,图形转折点处所对应的人均GDP值约为19 522.25元(1995年为不变价),对应的时间大致落在2011—2012年内。目前,四川省正处于经济稳定发展的阶段,这意味着如果政策实施有效,其人均交通碳排放还可能会进一步降低,否则就可能出现如协整方程反映出的某一转折点后人均交通碳排放开始回弹的现象。

|

| 图 3 碳排放下的交通环境效应拟合曲线(对数化处理) Fig. 3 Fitting curve of traffic environmental effect under carbon emission (logarithmic processing) |

| |

为更好地满足预测需要,设残差序列满足AR(1)(更高阶的应用LM和Q检验),运用广义差分法形成如下差分方程,DW≈2,表明方程已达到较为理想水平。

|

(8) |

式中,Y′t=ln Yt-0.141 8ln Yt-1, X′t=ln Xt-0.141 8 ln Xt-1, X″t=(ln Xt)2-0.141 8(ln Xt-1)2, δ′t=δt-0.141 8 δt-1。

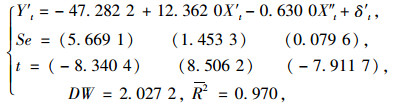

2.2 EKC曲线的影响因素分析基于1995—2013年(2014年公路运输统计口径变化导致周转量数据不可用)的统计数据,进一步运用完全分解模型定量测算经济强度、运输强度、排放强度三大影响因素对人均交通碳排放变动的贡献值。分解结果见表 5和图 4,同时给出反映交通环境效应的脱钩弹性指标值及其状态。样本期间内,四川省人均交通碳排放的变动情况及各影响因素效应如下:

| 年份 | ΔY | ΔX1-effect | ΔX2-effect | ΔX3-effect | 弹性值 | 碳排放脱钩状态 |

| 1995—1996 | 5.722 | 4.173 | -1.854 | 3.403 | 1.40 | 增长负脱钩 |

| 1996—1997 | 3.774 | 5.248 | -2.965 | 1.490 | 0.71 | 弱脱钩 |

| 1997—1998 | 10.305 | 4.873 | -6.644 | 12.076 | 2.23 | 增长负脱钩 |

| 1998—1999 | 12.096 | 4.764 | -3.818 | 11.150 | 2.69 | 增长负脱钩 |

| 1999—2000 | 11.117 | 7.545 | -2.397 | 5.970 | 1.51 | 增长负脱钩 |

| 2000—2001 | 15.443 | 7.276 | 1.611 | 6.556 | 2.22 | 增长负脱钩 |

| 2001—2002 | 8.059 | 10.127 | -1.140 | -0.928 | 0.79 | 弱脱钩 |

| 2002—2003 | 13.244 | 11.917 | -15.368 | 16.695 | 1.12 | 增长连接 |

| 2003—2004 | 19.776 | 15.219 | 5.398 | -0.841 | 1.32 | 增长负脱钩 |

| 2004—2005 | 13.446 | 16.244 | 0.146 | -2.944 | 0.82 | 增长连接 |

| 2005—2006 | 22.926 | 20.345 | -20.983 | 23.564 | 1.14 | 增长连接 |

| 2006—2007 | 38.152 | 27.603 | -9.845 | 20.394 | 1.42 | 增长负脱钩 |

| 2007—2008 | 27.883 | 24.688 | 67.079 | -63.884 | 1.15 | 增长连接 |

| 2008—2009 | 39.803 | 34.577 | -32.647 | 37.873 | 1.17 | 增长连接 |

| 2009—2010 | -10.927 | 40.733 | -6.187 | -45.472 | -0.25 | 强脱钩 |

| 2010—2011 | -27.939 | 38.417 | -7.590 | -58.766 | -0.64 | 强脱钩 |

| 2011—2012 | 12.194 | 29.142 | 11.368 | -28.316 | 0.41 | 弱脱钩 |

| 2012—2013 | -59.404 | 20.955 | -4.913 | -75.446 | -2.41 | 强脱钩 |

| 1995—2013 | 155.670 | 323.846 | -30.750 | -137.426 | — | — |

| 注:Tapio脱钩理论[2, 8]中弹性值用碳排放量与经济发展增长率间的比值来确定,并根据各增长率的符号和比值划分出若干脱钩状态。 | ||||||

|

| 图 4 影响交通碳排放变动的三大因素贡献值 Fig. 4 Three major factors contributing to variation of traffic carbon emission |

| |

(1) 从经济强度上看,样本期间内,人均GDP增加一直是人均交通碳排放增长的主要促进因素,而且因素贡献有先增后降的周期性趋势。1995—2001年,经济增长对交通碳排放的促进作用尚不明显,但2001年后伴随经济增长率的小幅提高,其对交通碳排放的影响开始扩大。1995—2013年,由于人均GDP的增长对人均交通碳排放累计贡献值为+323.846 kg。按照Tapio脱钩理论中“强脱钩为实现低碳交通的最佳发展状态,强负脱钩为最差状态”的理论[2, 8],可知仅在2009—2011年,2012—2013年这短暂的一些时间段内出现理想状态,其他时间段内两者的脱钩状态多为增长负脱钩或增长连接状态,由此表明多年来该省交通运输行业都由于经济增长的诱导对环境破坏造成了正向冲击。经济强度直接决定着该省交通碳排放的总趋势,故在阻断两者协同作用、降低环境影响问题上四川省仍有巨大调整空间。

(2) 从运输强度上看,样本期间内,单位GDP交通运输活动发生率的变动在绝大多数年度里都对人均交通碳排放的增长表现为积极的抑制作用。1995—2013年,由于运输强度的变动对人均交通碳排放累计贡献值为-30.750 kg。结果表明,经济发展对交通运输依赖程度的变化并不会直接体现在环境效应上,因为理论上经济发展对交通运输活动的依赖性越强,反映在交通碳排放上应该是增加的,该期间内四川省的运输强度整体呈下降趋势,这间接反映出运输强度的降低可能并不会显著削弱交通运输在经济发展中的基础性地位,反而在一定程度上表征着行业效率的提高,从而有助于减缓交通碳排放的增加。

(3) 从排放强度上看,样本期间内,单位周转量碳排放的变化对人均交通碳排放的影响在2005年后开始显现,并逐渐转变为抑制人均交通碳排放增加的关键因素。1995—2013年,由于排放强度的变动对人均交通碳排放累计贡献值为-137.426 kg。相关研究中[19]曾指出四川省的交通碳减排压力指数较大而技术效应驱动因子较弱,结合因素分解结果可知推动碳减排技术创新应作为该省未来发展低碳交通的主导。排放强度可对应于反映行业能源利用效率的“单耗水平”这一指标,这为四川省交通运输行业进一步的总量减排工作提供了思路,即实现交通碳排放的强脱钩应以能源利用效率提高为目标,对运输方式和能源消耗两者在结构比例上进行针对性有效调整,通过技术效应的强化来逐步达到节能减排约束性指标的要求,从而驱动单位周转量所产生的碳排放量降低。

(4) 从整体作用上看,若将影响人均交通碳排放变动因素中的运输强度和排放强度贡献值之和视为潜在减排量,可知在2009年后由于两者的综合作用,明显降低了经济强度上行对人均交通碳排放的促进作用,最终使得该省交通环境效应曲线呈理想的“倒U型”,而从绝对贡献率上来看,继续降低排放强度将是主要依赖的减排途径。另外,从协整方程获得的长期均衡关系可以推测,未来该省的交通环境效应曲线仍可能面临向弱“N型”的转变,这暗示着其交通碳排放与经济增长趋于良性脱钩仅存在暂时性的可能,即当经济增长驱动明显时,若公路和航空这类高碳运输活动的刚性需求持续扩大,且在能源消费结构和出行(货运)方式选择上又未得到理性改善,将会导致有关交通碳排放治理政策实施的有效性和可持续性面临挑战,交通环境质量则可能会再次恶化。

3 结论生态文明建设已成为我国经济运行中的一项重要任务。本研究以四川省为例,综合利用其1995—2014年经济、人口、能源、交通等方面的数据,选用计量经济模型验证其碳排放下的交通环境效应是否符合“EKC假说”,并利用因素分解法定量测算影响其人均交通碳排放变动的三大因素。研究结论主要包括:

(1) 计量回归结果表明:1995—2014年,四川省交通碳排放下的环境效应存在较为理想的“倒U型”曲线,各年人均交通碳排放受历史排放的影响不显著,这同经典环境假说相符合,但应注意这可能会随着选取时间序列的长短或计量指标的类型以及各能源碳排放系数取值等的不同而得到不同的结论。

(2) 因素分解结果表明:由于运输强度和排放强度的降低在后期的综合作用抑制了经济强度增长对人均交通碳排放的正向驱动,最终形成一种高风险状态下的“倒U型”EKC曲线,若不及时实施有效的碳减排工具和政策,该效应曲线将有可能向着弱“N型”过渡。

目前,四川省正处于城镇化建设的关键时期,收入的增长促使人们对出行的数量和质量都提出了更高的要求,由此驱动了行业碳排放的增加。为保持四川省交通和经济发展继续向着“高增长、低排放”模式演进,笔者针对研究结论,结合其“十三五”交通运输整体发展规划,提出如下建议:

(1) 不断调整与优化交通运输结构,加强不同交通运输方式间的衔接关系。客运上,城市内重点发展单耗水平较低的公共交通和轨道交通项目,并进一步改善慢行交通环境,适当鼓励多人合乘出行和限时换乘免费制式;城际间可根据沿线客流条件开通城际列车,并致力于改善其两端同市内交通的接续条件,从而使单耗水平较高的出行方式(主要指私人小汽车)实现合理转移。货运上,杜绝货运结构向着碳密集运输方式转变,公路运输单耗水平的下降对碳排放增长的抑制作用最大,因此可鼓励发展“货运汽车列车化”来使其平均单车碳排放显著降低。

(2) 样本期间内,四川省交通运输行业能源消费中油料占比长期接近90%,清洁能源如天然气、电力却一直不足8%。因此,为提高能源效率、改善能源结构,除继续加大交通节能技术的开发和利用外,还要大力发展车用低碳环保和可再生能源,注意重用全省在天然气和电力能源储量上的优势,加快新能源车型的推广应用。企业层面要积极响应“燃油节约奖实施办法”的号召,推动行业节能减排工作深入开展;政府层面应科学制定和有效执行行业准入上的环境规制,从根本上阻断经济增长与交通碳排放的高耦合状态。

本研究对传统研究交通环境效应的不足之处进行了一定改进,但仍未考虑到不同省域在发展阶段、资源禀赋等方面的差异以及碳排放的空间转移现象而进行横向面板比较,且在因素分解时受限于行业统计规则,未能找到完整的分方式、分能源终端数据,因此未能在能源消费和运输方式结构上作更深层次的探讨,另外各影响因素之间的替代和诱导关系对碳排放的影响也是进一步研究的重点。

| [1] |

四川日报. 四川省加快推进生态文明建设实施方案[EB/OL]. [2017-05-31]. http://www.eepn.com.cn/zcfg/5. Sichuan Daily. Accelerating Implementation of Ecological Civilization Construction Program in Sichuan Province[EB/OL]. [2017-05-31]. http://www.eepn.com.cn/zcfg/5. |

| [2] |

周银香. 交通碳排放与行业经济增长脱钩及耦合关系研究-基于Tapio脱钩模型和协整理论[J]. 经济问题探索, 2016(6): 41-48. ZHOU Yin-xiang. Decoupling and Coupling Relationship between Traffic Carbon Emissions and Industry Economic Growth:Based on Tapio Decoupling Model and Co-integration Theory[J]. Inquiry into Economic Issues, 2016(6): 41-48. |

| [3] |

DIETZ T, ROSA E A. Effects of Population and Affluence on CO2 Emissions[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1997, 94(1): 175-179. |

| [4] |

AGRAS J, CHAPMAN D. A Dynamic Approach to the Environmental Kuznets Curve Hypothesis[J]. Ecological Economics, 1999, 28(2): 267-277. |

| [5] |

GALEOTTI M, LANZA A, PAULI F. Reassessing the Environmental Kuznets Curve for CO2 Emissions:A Robustness Exercise[J]. Ecological Economics, 2006, 57(1): 152-163. |

| [6] |

LANTZ V, FENG Q. Assessing Income, Population, and Technology Impacts on CO2, Emissions in Canada:Where's the EKC?[J]. Ecological Economics, 2006, 57(2): 229-238. |

| [7] |

HE J, RICHARD P. Environmental Kuznets Curve for CO2 in Canada[J]. Ecological Economics, 2010, 69(5): 1083-1093. |

| [8] |

蒋惠凤. 江苏省废污水排放驱动因素及脱钩效应-基于STIRPAT模型和OECD脱钩指数的研究[J]. 中国农业资源与区划, 2016, 37(12): 43-49, 77. JIANG Hui-feng. Drivers of Effluent Sewage and Decoupling Effect in Jiangsu Province:Based on STIRPAT Model and OECD Decoupling Index[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2016, 37(12): 43-49, 77. |

| [9] |

徐莉, 张斌. 湖北省碳排放与经济增长关系的实证研究-基于EKC和Tapio脱钩模型[J]. 科技和产业, 2014, 14(3): 73-77. XU Li, ZHANG Bin. Empirical Study on ReIationship between Carbon Emission and Economic Growth in Beijing:Based on EKC and Tapio Model[J]. Science Technology and Industry, 2014, 14(3): 73-77. |

| [10] |

朱长征. 基于协整分析的我国交通运输业碳排放影响因素研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(1): 153-158. ZHU Chang-zheng. Study on Influencing Factors of Carbon Emission in Transport Industry Based on Cointegration Analysis[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(1): 153-158. |

| [11] |

喻洁, 达亚彬, 欧阳斌. 基于LMDI分解方法的中国交通运输行业碳排放变化分析[J]. 中国公路学报, 2015, 28(10): 112-119. YU Jie, DA Ya-bin, OUYANG Bin. Analysis of Carbon Emission Changes in China's Transportation Industry Based on LMDI Decomposition Method[J]. China Journal of Highway and Transport, 2015, 28(10): 112-119. |

| [12] |

左大杰, 赵柯达, 谢媛娣. 基于完全分解模型的综合运输系统能耗影响因素研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2014, 14(6): 15-20. ZUO Da-jie, ZHAO Ke-da, XIE Yuan-di. Influencing Factors of Energy Consumption for Integrated Transportation System Based on Complete Decomposition Model[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2014, 14(6): 15-20. |

| [13] |

何彩虹. 基于LMDI模型的上海市低碳交通发展研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2012. HE Cai-hong. Research on Low-carbon Development of Urban Traffic in Shanghai Based on LMDI Model[D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10359-1012521986.htm |

| [14] |

CAI B, YANG W, CAO D, et al. Estimates of China's National and Regional Transport Sector CO2 Emissions in 2007[J]. Energy Policy, 2012, 41(C): 474-483. |

| [15] |

苏城元, 陆键, 徐萍. 城市交通碳排放分析及交通低碳发展模式-以上海为例[J]. 公路交通科技, 2012, 29(3): 142-148. SU Cheng-yuan, LU Jian, XU Ping. Analysis of Urban Transport Carbon Emissions and Low-carbon Development Mode:A Case Study of Shanghai[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(3): 142-148. |

| [16] |

GROSSMAN G M, KRUEGER A B. Economic Growth and the Environment[J]. Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(2): 353-377. |

| [17] |

姜秀山, 于立凯, 胡思继. 基于完全分解模型的能源消费变动及影响因素分析[J]. 北京交通大学学报:社会科学版, 2012, 11(3): 38-43. JIANG Xiu-shan, YU Li-kai, HU Si-ji. An Analysis of Changes and Influencing Factors of Energy Consumption in China Based on Complete Decomposition Model[J]. Journal of Beijing Jiaotong University:Social Sciences Edition, 2012, 11(3): 38-43. |

| [18] |

SHAFIK N, BANDYOPADHYAY S. Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross-country Evidence: WPS 904[R]. Washington, D. C. : World Bank, 1992.

|

| [19] |

袁长伟, 芮晓丽, 武大勇, 等. 基于地理加权回归模型的中国省域交通碳减排压力指数[J]. 中国公路学报, 2016, 29(6): 262-270. YUAN Chang-wei, RUI Xiao-li, WU Da-yong, et al. Carbon Emission Reduction Pressure Index for China's Provincial Transport Sector Based on Geographical Weighted Regression Model[J]. China Journal of Highway and Transport, 2016, 29(6): 262-270. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35