扩展功能

文章信息

- 陈跃, 张玉玲

- CHEN Yue, ZHANG Yu-ling

- 基于指数模型的危险货物道路运输风险评价与管理研究

- Study on Risk Evaluation and Management for Road Transport of Dangerous Goods Based on Index Model

- 公路交通科技, 2018, 35(3): 143-150

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(3): 143-150

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.03.019

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-07-17

危险货物具有易燃、易爆、剧毒等特性,一旦在运输途中发生事故会造成大量的人员伤亡及财产损失,并对周边生态环境造成严重破坏。在危险货物不同运输方式中,道路运输占绝大比重。相对于危险货物生产、储存、使用等环节的固定作业场所而言,道路危险货物运输具有动态危险性,特别是长距离的危险货物运输在路况条件、气象条件、周边环境与人口分布等均存在较大差异性,使得其安全管理更具复杂性。为此,将风险评价引入危险货物道路运输的选线决策与运营管理中,建立基于定量风险评价的管理决策机制将最大化降低事故发生概率与后果损失,对提高安全管理水平具有极为重要的现实意义。

围绕危险货物道路运输的风险评价,国外已经由早期的事故统计分析发展为目前综合运用模糊数学、可靠性分析、环境影响评估等多学科理论方法,量化研究风险发生的概率、后果损失、个人风险与社会风险、最优运输路线等,并从统计数据、模型方法、信息技术、典型案例等方面形成了完善的风险评价支撑体系[1]。近些年发展的比较典型的风险评价与分析方法有:考虑低发生概率高后果损失特征的避灾减灾评价模型[2-3]、危险货物道路运输风险分级指数评价法[4]、基于GIS的风险分析方法[5-7]、基于风险评价的路线选择方法[8-10]等。

国内危险货物运输风险评价与管理的研究起步较晚,内容上侧重于半定量或定量评估模型的开发,如吴宗之等[11-13]在国外风险分级指数评价研究的基础上引入路线影响因素和风险补偿因子,构建了危险货物道路运输风险指数模型;近年则更多地集中于定量数学模型如模糊数学、粗糙集理论、遗传神经网络等理论方法的引入[14-18]。然而,目前我国危险货物运输的统计基础还很薄弱、相关数据不完善、信息技术的支持也较为有限,导致定量模型在指标选取、数据获得、评价标准设定等方面缺乏有效支撑,更多限于理论方法层面的探讨,很难在全行业大范围推广和示范;相比来说,半定量的风险指数模型更适合现阶段我国企业的危险货物运输风险管理实务。同时,现有研究往往重评估而轻管理,仅提出风险评价模型而缺乏定量评价后的管理流程设计,量化评价对管理决策的支撑作用没能充分发挥。

针对上述现有研究的局限,本研究在吴宗之等[11-13]提出的危险货物道路运输风险指数模型基础上,对其模型指标、参数设定等进行了修正与完善,构建了改进的危险货物道路运输风险评价指数模型,力求使评估结果更为全面、可靠;进而,设计了基于指数模型的风险管控流程,以切实强化定量风险评价对企业风险管理与决策行为的指导作用;进一步,通过实例说明了所提出的改进模型与管控流程的可行性与有效性。

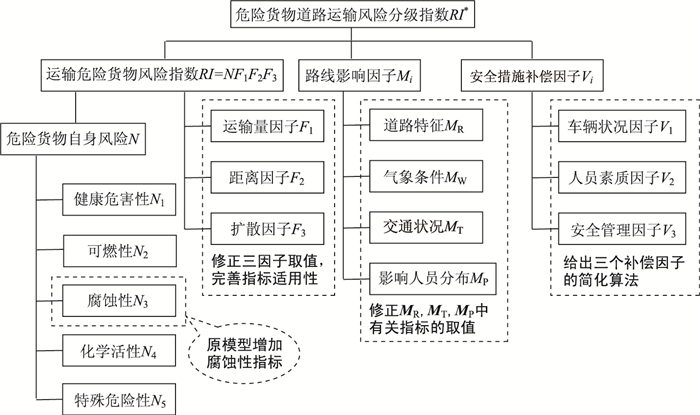

1 风险评价指数模型总体架构如前述,吴宗之等[11-13]提出了危险货物道路运输风险评价指数模型(称之为原模型),包括运输危险货物风险指数、路线影响因子和安全措施补偿因子3部分。运输危险货物风险指数由危险货物自身风险和危险货物量、泄漏点与居民区距离以及危险货物扩散因子确定;路线影响因子综合考虑道路特征、气象条件、交通状况和沿线影响人员分布等;安全措施补偿因子用来量化所采取的安全对策的效果。但在企业调研中,我们发现原模型存在指标设计不全面、部分参数取值不合理、补偿因子计算繁琐等问题导致可推广性不强,为此我们对原模型进行了修正,构建了改进的危险货物道路运输风险评价指数模型,以利全行业示范、应用,如图 1所示。在图 1中,我们将改进之处予以标识,方便进行原模型与改进模型的对比,下面详述改进模型的主要步骤。

|

| 图 1 改进的危险货物道路运输风险评价指数模型的基本框架 Fig. 1 Basic framework for improved risk evaluation index model of road transport of dangerous goods |

| |

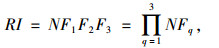

Step 1:计算危险货物自身风险N。包括健康危害性N1、可燃性N2、腐蚀性N3、化学反应特性N4和特殊危险性N5共5个因素,Nk(k=1, …, 5)划分为5级,最高级分数为4,最低级分数为0。计算表达式为:

|

(1) |

Step 2:确定运输危险货物数量F1、泄漏点与居民区距离F2以及危险货物扩散因子F3。

Step 3:确定运输危险货物风险指数RI:

|

(2) |

式中,Fq(q=1, 2, 3)也划分为5级,同时为避免风险指数值为0的不合理数值出现,对原模型[11]予以修正:Fq(q=1, 2, 3)的最高级分数仍设定为4,而将最低级分数设定为0.5。

Step 4:确定路线影响因子Mi(i=1, 2, …, 8)和安全措施补偿因子Vj(j=1, 2, 3)。其中,Mi包括道路固有特征、气象条件、交通状况和影响人员分布共4类、8项评价指标(详见2.3所述);Vj包括车辆状况、人员素质和安全管理3个因素。

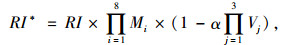

Step 5:计算危险货物道路运输风险评价指数RI*:

|

(3) |

式中,α为安全措施补偿调节系数,一般取为0.2。根据RI*的值域,结合对国内多家危险货物运输企业的线路风险评分和调研反馈,确定风险评价指数的等级划分,如表 1所示。

| 指数范围 | 风险等级 |

| (0, 50] | 低风险 |

| (50, 150] | 中等风险 |

| (150, 300] | 高风险 |

| >300 | 极高风险 |

图 1以虚线框和粗体字标识了对原模型所做的改进。可以看出,我们是在维持原模型总体框架不变的情况下对其中具体参数及其取值进行了完善和修正,主要包括4方面工作:①在危险货物自身风险中增加考量危险货物腐蚀性的指标N3,详见2.1所述。②修正和完善Fq(q=1, 2, 3)的取值,将其最低级分值修正为0.5,以避免风险值为0的情况出现,详见2.2表 3~表 5;在F1中将剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性货物与一般性危险货物予以区分,分别设定评分标准,详见2.2表 3;对液态和固态危险货物的扩散因子F3取值进行了明确,详见2.2表 5。③修正了路线影响因子MR,MT,MP中有关指标的取值,详见2.3表 6。④提出了3个安全措施补偿因子Vj(j=1, 2, 3)的简化算法,详见2.4所述。以上改进是建立在对国内多家危险货物运输企业(涵盖不同类型危险货物)调研和近200条线路、600多条路段的风险评分基础上的,特别是指标的取值是基于对大量线路风险的试算、专家访谈、与事故统计和路线踏勘资料的对照和拟合不断调整而得到的。

| 分级/评分 | 评分标准 |

| 4 | 危险货物与完整皮肤组织接触3 min或少于3 min后,在60 min的观察期内引起皮肤组织全厚度破坏。 |

| 3 | 危险货物与完整皮肤组织接触3 min以上、60 min以内,在14 d的观察期内引起皮肤组织全厚度破坏。 |

| 2 | 危险货物与完整皮肤组织接触60 min以上、4 h以内,在14 d的观察期内引起皮肤组织全厚度破坏;危险货物不引起完整皮肤组织全厚度破坏,但在55 ℃的试验温度下对钢或铝表面的腐蚀率超过一年6.25 mm。 |

| 1 | 危险货物与完整皮肤组织接触4 h以上,在14 d的观察期内引起皮肤组织全厚度破坏;危险货物不引起完整皮肤组织全厚度破坏,但在55 ℃的试验温度下对钢或铝表面的腐蚀率小于一年6.25 mm。 |

| 0 | 危险货物无腐蚀性。 |

| 分级/评分 | 一般危险货物运输量/t | 剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性货物运输量/t |

| 4 | ≥25 | ≥10 |

| 3 | [20, 25) | [8, 10) |

| 2 | [15, 20) | [5, 8) |

| 1 | [10, 15) | [3, 5) |

| 0.5 | (0, 10) | (0, 3) |

| 分级/评分 | 距离阈值/m |

| 4 | ≤500 |

| 3 | (500, 1 500] |

| 2 | (1 500, 5 000] |

| 1 | (5 000, 10 000] |

| 0.5 | >10 000 |

| 分级/评分 | 危险货物(气态)主要成分相对分子量 | 液态和固态危险货物的评分 |

| 4 | ≥45 | 对液态危险货物,参照气态危险货物评分标准,由主要成分相对分子量判定,必要时可酌情下调1级;固态危险货物扩散因子取为1。 |

| 3 | [34, 45) | |

| 2 | [23, 34) | |

| 1 | [15, 23) | |

| 0.5 | (0, 15) |

| 子因素 | 因子确定 | ||

| 道路固 有特征 MR |

道路等级 M1 |

高速公路 | 0.8 |

| 一级公路 | 1.0 | ||

| 二级公路 | 1.5 | ||

| 三级公路 | 2.0 | ||

| 四级公路 | 2.5 | ||

| 弯曲状况 M2 |

直路 | 1.0 | |

| 弯路(半径≥200 m) | 1.3 | ||

| 弯路(半径<200 m) | 2.2 | ||

| 平陡情况 M3 |

平路 | 1.0 | |

| 上斜坡(坡度<5%) | 1.1 | ||

| 上陡坡(坡度≥5%) | 1.2 | ||

| 下斜坡(坡度<5%) | 1.3 | ||

| 下陡坡(坡度≥5%) | 1.5 | ||

| 车道数量 M4 |

每向一车道或双向两车道 | 2.0 | |

| 双向三车道 | 1.9 | ||

| 每向双车道 | 1.8 | ||

| 每向双车道和应急车道 | 1.2 | ||

| 每向三车道(及以上)和应急车道 | 0.8 | ||

| 桥隧状况 M5 |

好采光直隧道 | 1.2 | |

| 其他隧道 | 1.5 | ||

| 大桥、特大桥 | 2.0 | ||

| 无隧道和大桥、特大桥等 | 1.0 | ||

| 气象条 件MW |

天气状况 M6 |

天气状况良好 | 1.0 |

| 雨或雾 | 1.5 | ||

| 雪或冰雹 | 2.5 | ||

| 交通 状况 MT |

车流量 密度 M7 |

低密度(密度<500 veh/h) | 0.8 |

| 中密度(500≤密度<1 250 veh/h) | 0.9 | ||

| 中密度(500≤密度<1 250 veh/h且重型车辆密度<125 veh/d) | 1.0 | ||

| 高密度(密度≥1 250 veh/h) | 1.4 | ||

| 高密度(密度≥1 250 veh/h,且重型车辆密度≥125 veh/d) | 2.4 | ||

| 影响人 员分布 MP |

沿线居民 区分布 M8 |

山区,单个房屋,没有居民区 | 0.8 |

| 乡村,分散房屋,小居民区 | 1.0 | ||

| 郊区,较多房屋,不太拥挤居民区 | 1.5 | ||

| 城镇,众多房屋,拥挤居民区 | 2.0 | ||

2 模型参数及其计算方法 2.1 危险货物自身风险计算

如前述,为全面考察危险货物自身的危害,提高评价模型覆盖危险货物种类的全面性,在吴宗之等[11]的原模型中增加了考察危险货物腐蚀危害的腐蚀性指标。前文已经给出了危险货物自身风险的计算公式,其中,N1,N2,N4,N5这4个因子的分级和评分标准同文献[11],不予赘述,这里只介绍新增的腐蚀性因子N3。

腐蚀性指危险货物通过化学作用在接触生物组织时造成损伤或在渗漏时严重损害甚至破坏其他货物或交通工具的程度。腐蚀性的大小与货物的物理化学特性、形态和条件有关,是内在属性,参考我国国家标准《腐蚀性危险货物危险特性检验安全规范》(GB19521.6—2004),给出腐蚀性因子N3的分级与评分标准,如表 2所示。

2.2 危险货物运输量F1、泄漏点与居民区距离F2与危险货物扩散因子F3确定(1) 一般来说,在其他条件不变的情况下,单车危险货物的运量越大,事故损失越严重,风险也就越大。本研究根据企业调研反馈,修正吴宗之原模型[11]中F1的评分标准,并根据《道路危险货物运输管理规定》将一般危险货物与剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性货物予以区分,分别制定评分标准,如表 3所示。

(2) 在其他条件不变的情况下,泄漏点附近居民区与泄漏点距离越大,泄漏影响的危险性就越小。F2的分级和评分标准如表 4所示。

(3) 燃爆事故中,气态危险货物的蒸汽扩散率与其密度反相关,而密度与其相对分子量成正比;高分子量的蒸汽相比低分子量蒸汽扩散率较低,导致事故后果较重,风险较大;固态危险货物扩散因子取为1;液体扩散率主要受泄漏温度下的蒸气压力影响,评分时参考其主要成分分子量,同时考虑外界气压、温度等因素,必要时可由评分人员在分子量分级基础上酌情下调1级。综上,F3的分级和评分标准如表 5所示。

2.3 路线影响因子确定根据吴宗之等[11-12]的研究,路线影响因子包括道路固有特征MR、气象条件MW、交通状况MT和影响人员分布MP共4个一级指标,具体细分为道路等级M1、弯曲状况M2、平陡情况M3、车道数量M4、桥隧状况M5、天气状况M6、车流量密度M7、沿线居民区分布M8等8项二级指标。其中,前5项共同反映道路特征包括道路类型、地形特征、沿线设施等;气象条件直接影响行车安全,且随路段和时段动态变化;交通状况主要指路段上车流量及特殊车辆分布;影响人员主要指道路周边公众分布状况。本研究在文献[12]基础上,通过对国内多家危险货物运输企业调研特别是对近200条线路、600多条路段风险的试算、专家访谈、与事故统计和路线踏勘资料的对照、调整和优化,对原模型中M4,M5,M7和M8中各子项的分值进行了完善和修正,如表 6所示。

2.4 安全措施补偿因子确定安全措施补偿因子Vj(j=1, 2, 3)反映车辆设备状况、人员素质、安全管理水平3方面措施规避风险的能力大小。测算时既可根据文献[13]分别建立3个补偿绩效评价指标集,对指标集的各指标逐一进行打分和加总,用实际加总分数与满分的比值作为Vj(j=1, 2, 3)的数值;也可直接采用风险辨识中设备因素(车辆+罐体)、人的因素(驾驶行为)和管理因素各指标,同时将辨识得到的各因素风险值转化为补偿绩效值予以近似,计算方法如下:

|

(4) |

式中,Rj为风险辨识出的人的因素(驾驶行为)各指标、设备因素(车辆+罐体)各指标和管理因素各指标风险分值的加和; Rj*为各类风险因素总的满分风险分值。

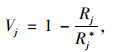

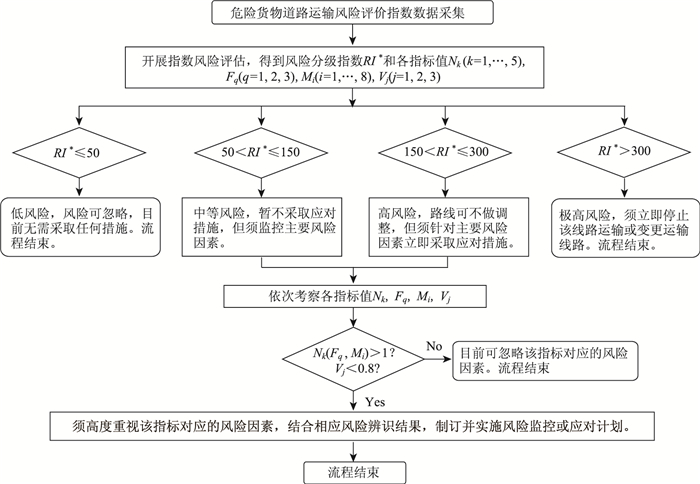

3 基于风险评价指数的集成化管控流程设计在前述危险货物道路运输风险评价指数模型基础上,依据项目风险管理实务常用的最低合理可行(ALARP)原则,综合考量风险大小与治理风险的成本,设计了基于风险评价指数模型的危险货物道路运输集成化风险管控流程如图 2所示,以利危险货物道路运输企业充分利用风险评价得到的诸多信息形成科学有效的管理与决策行为。

|

| 图 2 基于风险评价指数模型的集成化风险管控流程 Fig. 2 Integrated risk management and control process based on risk evaluation index model |

| |

具体来说,该风险管控流程包括以下3方面内容。

(1) 依据总风险值与风险等级标准,确定风险管理的方向与强度。具体方法是将得到的总风险值与前述表 1中4个风险等级(低、中等、高、极高)标准相比较,相应作出风险可忽略无需采取任何措施、暂不采取应对措施而仅对主要风险因素予以监控、路线不变但立即对主要风险因素采取应对措施和立即停止运输或变更运输路线4个不同层级的风险管控方向与管理建议。对第1和第4种方向,目前不采取任何措施或仅进行风险舍弃(停止运输或变更运输路线),风险管控流程结束。

(2) 针对需要监控或立即采取应对措施的风险(即总风险值处于中等和高这两个级别的风险),逐一判断各类别风险状况,解决监控与应对的具体方向,即确定主要风险因素。方法是将构成风险评价指数的各类风险参数与对应管控标准相比较。同时,通过管控标准的设计,体现将更多的风险要素处于应对与监控视野内这一风险管理的一般原则。为此,对于Nk,Fq,Mi等与风险指数正相关的参数,在其值域内取低一些的数值作为管控标准,本研究取1;而对于与风险指数负相关的Vj则取值域内较高一些的数值作为管控标准,本研究取0.8;则当Nk(Fq,Mi)>1或Vj<0.8时,该风险即为主要风险因素,也就是风险监控或应对的重点。当然,实际管控中可根据企业和决策者的不同风险管理要求取不同标准值。

(3) 围绕确定的主要风险因素,制定并实施风险监控或应对计划、防控措施等,解决风险管理的落地实施问题,可结合风险辨识阶段给出的各风险因素的防控措施进行。

以上风险管控流程设计是将各路段的风险评价指数RI*即总风险值、构成指数的各风险参数即类别风险值以及风险辨识中的具体因素风险值予以综合考察,并且与各层次风险分级标准相集成。通过总风险层面的分级标准确立风险可忽略、目前仅需监控、路线不变但立即采取应对措施、改变运输路线4个管理方向;通过类别风险层面的评价标准结合各因素风险辨识结果确立监控和应对的具体方向与具体措施计划,进而形成了一套比较完备且操作性较强的危险货物道路运输风险管控流程,以提高风险管理的针对性与有效性。

4 风险评价与管理实例 4.1 线路概况依托国内某大型危险货物道路运输公司LNG运输典型线路北海铁山港至永安电厂段,开展风险评价指数模型的应用案例研究。该线路起点为北海铁山港槽车灌装站,位于广西北海市铁山港LNG接收站,终点为永安电厂门站,全长约500 km,跨越广西、广东两省。根据路况特征、地域环境等,将线路分为以下6段,也就构成了风险评价和管理的对象。

(1) 门站—北铁一级公路段。该路段为双向三车道,车和行人都较多。

(2) 北铁一级公路—资铁高速/玉铁高速段。每向两车道,有隔离带,途径工业园、村镇,多行人、道路施工。

(3) 资铁高速/玉铁高速—G75湛江段。每向两车道,车流量较少、路况较好。

(4) G75湛江段—G15(含铁山港大桥)段。每向两车道,丘陵路段,道路起伏颠簸,多隧道。

(5) G15湛江—阳江段。每向两车道,丘陵路段,道路起伏颠簸,多弯道、长缓坡。

(6) 高速出口—门站路段。双向三车道,城镇道路,人员、摩托车和社会车辆行驶混乱。

4.2 风险评价本研究基于excel工具开发了下拉菜单式、开放型的危险货物道路运输风险评价指数计算软件,用于多条路段风险的计算和比较,下面简述计算过程。

(1) 危险货物自身风险计算

LNG的主要化学成分是CH4(甲烷),根据其物理化学特性结合上述风险指数模型评价程序和分级标准可得:健康危害性分级N1=1,可燃性分级N2=4,腐蚀性分级N3=0,化学反应特性N4=0,特殊危险性N5=0,则危险货物自身风险N=3.4。

(2) 安全措施补偿因子计算

根据式(4),采用风险辨识得到的3方面风险值转化为补偿绩效值的方法确定安全措施补偿因子。结合本研究在前期开展的该公司运输线路风险辨识结果,可以计算得到V1=0.995 1,V2=0.995 6,V3=0.997 9。

(3) 计算各路段线路风险

在第1段线路上单车LNG运输量为23 t,F1=3;与附近可能暴露风险的居民区距离大约1.5 km,F2=3;甲烷的相对分子量为16,则F3=1。由此可得,RI=3.4×3×3×1=30.6。本段运输路线为二级公路且以双向3车道、平路、直路为主,MR=1.5×1×1×1.9×1=2.85;天气晴朗,气象条件良好,MW=1.0;运输路段车流为中密度约1 000 veh/h,MT=0.9;道路沿线为郊区,MP=1.5。结合安全措施补偿因子,同时取α=0.2。由式(3)可计算得到第1段线路下危险货物运输风险分级指数RI*:RI*=30.6×2.85×1.0×0.9×1.5×(1-0.2×0.995 1×0.995 6×0.997 9)=94.45。同理可计算其余5段线路风险分别为:59.66,14.14,53.11,67.40,167.92。

4.3 风险管理从风险评价结果来看,运输线路终端即高速出口—门站路段的风险最高,为167.92;其次为起始端即门站—北铁一级公路段,风险指数为94.45,这两段为运输线路的“两头”,因其所处市郊或城乡结合部,人流、车流较大,对危险货物事故反应敏感;接下去为G15湛江—阳江段,其道路起伏颠簸,多弯道、长缓坡;再次为北铁一级公路—资铁高速/玉铁高速和G75湛江段—G15段;而资铁高速/玉铁高速—G75段风险指数值最低,为14.14。结合前述风险分级标准,高速出口—门站路段为高风险等级、资铁高速/玉铁高速—G75段为低风险等级,其余4个路段均为中等风险等级。

根据第3部分设计的基于风险评价指数的集成化风险管控流程,本条线路的6个路段将分别实施3个不同管理强度的风险管控措施,具体风险管理要点如下。

(1) 高速出口—门站路段路线可不做调整,但须针对主要风险因素立即采取应对措施,最大程度避免事故发生;而资铁高速/玉铁高速—G75段风险可忽略,目前无需采取任何措施;其余4个路段暂不采取应对措施,但须根据评价模型中不同参数值监控主要风险因素。

(2) 对高速出口—门站路段,应重点防范路面环境复杂、交通参与者众多且混乱,极易发生剐蹭和碰撞而造成的行车事故,立即采取主副驾共同驾驶,严密观察路面状况,严控车速,禁止插队、抢道、排压、长时间停车等风险控制措施。

(3) 对门站—北铁一级公路段、北铁一级公路—资铁高速/玉铁高速这两个路段,应重点关注其所处市郊,各类机动车、非机动车和行人较多,一旦发生事故,影响极为严重的状况。主要风险防控措施有:加强防御性驾驶,严控车速,利用车载GPS系统对车辆的行驶状态保持监控等。

(4) 对G75湛江段—G15段、G15湛江—阳江段这两个路段,应重点关注高速公路所处区域为丘陵地区,道路起伏颠簸,隧道、弯道和长缓坡较多等线路本身的特点,切实防范超速和追尾事故。主要风险防控措施有:严控车速,确保在80 km/h以下;弯道、长坡、隧道口、高架桥等处提前减速。

5 结论为提升我国危险货物道路运输风险评价的可靠性、实用性与标准化程度,本研究对前人研究所做的危险货物道路运输风险评价指数模型进行了改进,集中体现在两个方面:一是将腐蚀性因子加入到指数模型中,并对原模型有关参数及其取值进行了修正和完善以提升评价的全面性与可靠性;二是基于风险辨识结果提出了安全措施补偿因子的简化算法,强化了风险辨识与风险评价的集成,便于模型在企业风险管理实务中的应用。基于改进后的风险评价指数模型,结合ALARP思想,设计了危险货物道路运输集成化风险管控流程,实现了风险评价指数与风险管理行为的集成,强化了定量风险评价对危险货物道路运输风险管理与决策的指导作用。最后通过实例展现了所提出的改进模型和管控流程的可行性与有效性。

基于本研究构建的新的指数模型在危险货物运输企业开展的大量风险评价示范(本研究实例是其中之一)都显示:一般情况下危险货物在高速公路上运输安全风险小于国省道或城镇道路上风险,除去危险品本身的危害,路况条件、距离居民区远近、人员分布等是关键影响因素。这将为行业管理部门调整优化现行管理政策、强化安全监督管理提供可靠依据。同时,本研究也将为危险货物道路运输企业以及全行业的风险评价与管理提供有效解决方案。

| [1] |

Center for Chemical Process Safety (CCPS). Guidelines for Chemical Transportation Risk Analysis[M]. New York: American Institute of Chemical Engineers, 1995.

|

| [2] |

ERKUT E, INGOLFSSON A. Transport Risk Models for Hazardous Materials:Revisited[J]. Operations Research Letters, 2005, 33(1): 81-89. |

| [3] |

ERKUT E, INGOLFSSON A. Catastrophe Avoidance Models for Hazardous Materials Route Planning[J]. Transportation Science, 2000, 34(2): 165-179. |

| [4] |

RAO K R, RAO S V, CHARY V. Estimation of Risk Indices of Chemicals during Transportation[J]. Process Safety Progress, 2004, 23(2): 149-154. |

| [5] |

VERTER V, KARA B Y. A GIS-based Framework for Hazardous Materials Transport Risk Assessment[J]. Risk Analysis, 2001, 21(6): 1109-1120. |

| [6] |

BUBBICO R, FERRARI C, MAZZAROTTA B. Risk Analysis of LPG Transport by Road and Rail[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2000, 13(1): 27-31. |

| [7] |

TOMASONI A M, GARBOLINO E, ROVATTI M, et al. Risk Evaluation of Real-time Accident Scenarios in the Transport of Hazardous Material on Road[J]. Management of Environmental Quality:An International Journal, 2010, 21(5): 695-711. |

| [8] |

ZOGRAFOS K G, ANDROUTSOPOULOS K N, VASILAKIS G M. A Real Time Decision Support System for Road Network Incident Response Logistics[J]. Transportation Research Part C:Emerging Technologies, 2012, 10(1): 1-18. |

| [9] |

CHAKRABARTI U K, PARIKH J K. Applying HAZAN Methodology to Hazmat Transportation Risk Assessment[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2012, 90(5): 368-375. |

| [10] |

RAEMDONCK K V, MACHARIS C, MAIRESSE O. Risk Analysis System for the Transport of Hazardous Materials[J]. Journal of Safety Research, 2013(45): 55-63. |

| [11] |

任常兴, 吴宗之. 危险货物道路运输风险分级指数法研究[J]. 安全与环境学报, 2006, 6(4): 126-129. REN Chang-xing, WU Zong-zhi. Study on the Risk Rank Indices of Hazardous Materials Transportation[J]. Journal of Safety and Environment, 2006, 6(4): 126-129. |

| [12] |

任常兴, 吴宗之. 危险货物道路运输选线问题分析[J]. 安全与环境学报, 2006, 6(2): 84-88. REN Chang-xing, WU Zong-zhi. On Route-choice Analysis of Hazardous Materials Transportation[J]. Journal of Safety and Environment, 2006, 6(2): 84-88. |

| [13] |

吴宗之, 多英全, 刘茂, 等. 危险货物道路运输过程风险分析与评价方法研究[J]. 应用基础与工程科学学报, 2004, 12(增1): 36-44. WU Zong-zhi, DUO Ying-quan, LIU Mao, et al. A Study on the Methods of Risk Assessment of Hazardous Materials during Road-transportation[J]. Journal of Basic Science and Engineering, 2004, 12(Sl): 36-44. |

| [14] |

吴金中, 范文姬. 危险货物道路运输风险评价体系研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(12): 6-11. WU Jin-zhong, FAN Wen-ji. Risk Evaluation System of Dangerous Goods Transport[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(12): 6-11. |

| [15] |

高清平. 基于粗糙集理论的危险货物运输风险分析[J]. 中国安全科学学报, 2011, 21(11): 103-108. GAO Qing-ping. Risk Analysis for Hazardous Materials Transportation Based on Rough Set Theory[J]. China Safety Science Journal, 2011, 21(11): 103-108. |

| [16] |

吴长越. 基于遗传神经网络模型的水路危险货物运输风险评价[J]. 中国海事, 2016(4): 42-45. WU Chang-yue. Waterborne Dangerous Cargo Transport Risk Assessment on the Base of Genetic Neural Network Model[J]. China Maritime Safety, 2016(4): 42-45. |

| [17] |

魏群, 牟瑞芳. 基于多米诺效应的危险货物运输风险分析[J]. 交通运输工程与信息学报, 2011, 9(2): 66-71. WEI Qun, MOU Rui-fang. Risk Analysis of Dangerous Goods Transportation Based on Domino Effect[J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2011, 9(2): 66-71. |

| [18] |

査伟雄, 孙敬. 基于模拟退火算法的危险货物道路运输路径优化双层规划模型[J]. 公路交通科技, 2012, 29(4): 101-106. ZHA Wei-xiong, SUN Jing. Bi-level Programming Model for Road Transport Route Optimization of Dangerous Goods Based on Simulated Annealing Algorithm[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(4): 101-106. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35