扩展功能

文章信息

- 陈旭, 莫南明, 邱志刚, 魏留闯, 李晨晨

- CHEN Xu, MO Nan-ming, QIU Zhi-gang, WEI Liu-chuang, LI Chen-chen

- 混凝土松弛系数的实用计算

- Practical Calculation of Concrete Relaxation Coefficient

- 公路交通科技, 2018, 35(3): 36-45

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(3): 36-45

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.03.005

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-02-21

在应力作用下,混凝土将产生随着时间而增加的徐变变形。若没有受到任何约束,混凝土的徐变为自由变形,混凝土中的应力不会发生变化(常应力)。此情况便是已知应力来求应变,为徐变问题[1],其计算比较简单,如静定结构的徐变计算。当徐变受到强制约束后,使应变保持不变(常应变),将产生约束应力,该应力与初始应力叠加得到当前应力,其值与初始应力相比减小了,即出现了应力松弛,为松弛问题。由此看出,徐变问题和松弛问题是约束徐变的两个极端,前者是无约束,无应力改变,仅有徐变增加,徐变应变(变应变)是待求的未知量;后者是强制约束,无应变改变,仅有应力减小,约束应力(变应力)是待求的未知量。混凝土的徐变老化行为是介于两者之间的,应力和应变都是(随时间)变化的,且两者都是待求的未知量。变应变、变应力和时间之间的关系由混凝土的时间本构方程来描述,至今有积分本构、微分本构、增量求和本构和代数本构。采用代数本构方程是最为有效的工程实用方法[2]。该法关键是要确定松弛系数ρ(Trost[3]提出,Bazant[4]等称它为老化系数x)。

由于一般形式的时间本构方程为积分本构,求解松弛系数需要采用数值法,如Bazant[4]按照Volterra积分求解,假设一个阶跃应变历程,由松弛函数求松弛系数。陈永春[5]采用了H. M.克雷洛夫-H. N.鲍戈柳布夫数值方法。数值法过程复杂不便于工程应用,要方便应用,需将结果绘制成实用图表。工程图表能够用于手算,并为有限元计算提供了一种有效的验证手段。

在解析法上,按照Dischinger假设,可获得松弛系数指数形式的解析公式,该公式对晚期加载情况误差大。孙宝俊[6]按照混凝土继效流动徐变理论推导了松弛系数计算的解析式。张军等[7]基于变系数广义开尔文模型提出了率型迭加算法。以上属于基于徐变系数的理论算法,另外,还有基于实测数据或数值分析的经验公式法,如朱伯芳[8]对大体积混凝土提出的指数函数公式,王勋文等[9]根据试验数据采用高斯-牛顿法进行非线性回归得到的公式。Bazant和Lacidogna等[10-11]采用进行大量数值分析获得的公式。这些近似公式使用方便,但在精度上逊于数值法。

本研究采用逐步积分的数值方法计算松弛系数,基于《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)[12](以下简称为公路桥梁规范)的徐变系数模型,给出了计算图,并分析了如何用该图来求解超静定连续梁的徐变次弯矩。

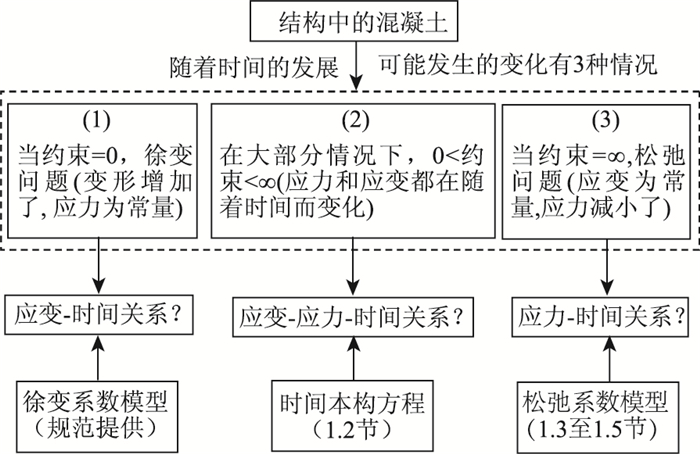

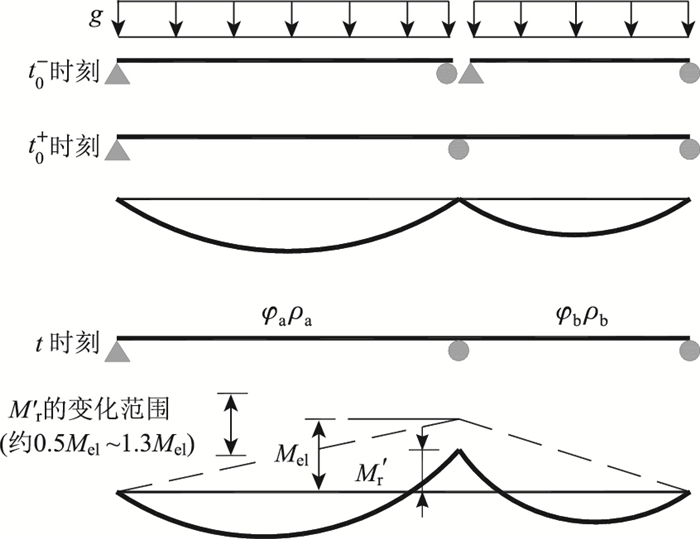

1 基本理论 1.1 混凝土结构的徐变效应随着时间的推移,混凝土中的水分会不断减小,混凝土体积也在随之缩小,在无荷载作用时混凝土的体积缩小为收缩;在有荷载作用时混凝土产生的变形为徐变。结构中的混凝土受到了各种约束,如钢筋和超静定支座,随着时间推移所发生的变化如图 1所示。当确定图 1中的时间本构方程,联立结构的静力平衡方程和变形协调方程后,由这3个方程便可求解混凝土结构的各种徐变效应,如内力重分布、变形增加、刚度降低、预应力损失和徐变次内力。

|

| 图 1 时间的影响 Fig. 1 Effect of time |

| |

1.2 时间本构方程

随着时间的推移,结构中混凝土的应力和应变总是在持续变化,应力和应变往往相互影响和同时变化。应力可能是由荷载作用引起的,也可能是由应变引起的,如收缩引起的重分布应力。应变可能是由应力产生的,也可能是由非直接荷载作用产生的,如支座沉降引起的应变。无论是应力引起了应变,还是应变引起了应力,它们最终都须满足物理方程(时间本构方程,也称为徐变本构方程)。

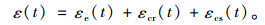

考虑时间t因素,混凝土的应变ε包括瞬时弹性应变εe、徐变εcr、收缩εcs。无论是弹性还是非弹性,这些应变均满足叠加原理,即有:

|

(1) |

这3项应变中,前两项是与应力相关的,即应力松弛计算涉及的瞬时弹性应变和徐变,这样混凝土应变为:

|

(2) |

徐变是混凝土材料特有的时变特性,其大小取决于许多因素,主要包括压应力、时间(加载龄期t0、应变计算时间t)、水灰比、水泥品种、构件尺寸、湿度和温度等混凝土自身因素和环境影响。通常,采用一个无量纲的以时间为自变量的徐变系数来考虑这些因素,用符号φ(t, t0)表示(简写为φt, t0),代表t时刻单位应力的徐变与t0时刻的瞬时弹性应变的比值。

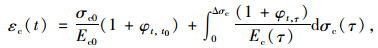

引入徐变系数后,至混凝土在t0时刻施加应力σc0,t时刻混凝土的应变可表示为:

|

(3) |

式中,σc为混凝土应力,Ec为混凝土弹性模量。下文用下标“0”表示t0时刻,t0时刻的混凝土应力σc(t0)简写为σc0,Ec(t0)简写为Ec0。

若t时刻应力对t0时刻应力的增量为Δσc,按照黏弹性材料在应力不超过0.5倍抗压强度时的Botzman叠加原理,并考虑应力增量的连续变化,有:

|

(4) |

式中τ为龄期变量。

这是积分形式的时间本构方程,方程右边的第2项是否可解析积分,还是只能数值积分,取决于积分核函数(徐变系数φt, τ),若φt, τ能解析表达,则可解析积分,否则只能数值积分。针对φt, τ,人们提出了各种不同程度的近似简化或假设,以推导获得便于应用的本构方程。代数本构方程是最常用的,由此来求解结构的徐变效应的方法称为代数方法。代数方法中关键要确定的松弛系数,可由松弛问题来确定(1.3至1.5节)。

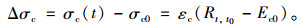

1.3 混凝土纯松弛的增量求和本构关系松弛问题(混凝土的纯松弛)是指在t0时刻对素混凝土施加强制约束,保持应变εc不随时间改变,混凝土的应力将随时间减小。松弛函数R(t, t0) (简写为Rt, t0)指在这一情况下每单位应变在任意t时刻的应力,即应力与松弛函数的关系可表示为:

|

(5) |

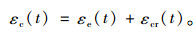

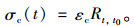

采用数值法[8, 13]计算松弛函数是把时间划分为若干个间隔逐步计算。现将时间从t0至t划分为n+1个时点,令时点向量ti={t0, t1, t2, …, tn}T,令中间时点向量tm={tm1, tm2, …, tmn}T,其中tm(i)=0.5(ti-1+ti),i为时点变量。并假设:(1)应变历程是在第1时段施加单位阶跃应变,此后时段应为1。(2)按照梯形法的思路,应力以增量形式在每个时段的中点阶跃式变化,如图 2所示,其中j为时点变量。当时间步足够多,并采用早期间隔小后期大的变步划分时,这一近似处理对结果的影响较小。当时间步较大时可采用Simpson法[13]。

|

| 图 2 应力-时间关系 Fig. 2 Stress-time relationship |

| |

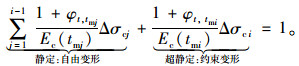

为了统一表达式,假设第1个时段的持续时间为0,t1=t0,这样初始应力也可等效为增量加载在时段的中点。对任意第i个时段(ti-1~ti),积分本构式(4)改写为增量求和形式,有:

|

(6) |

式中Δσcj表示第j个应力增量。

又,按照松弛函数“应变始终为1”的定义,并将式(6)的求和项的第i式提出,有:

|

(7) |

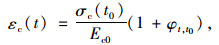

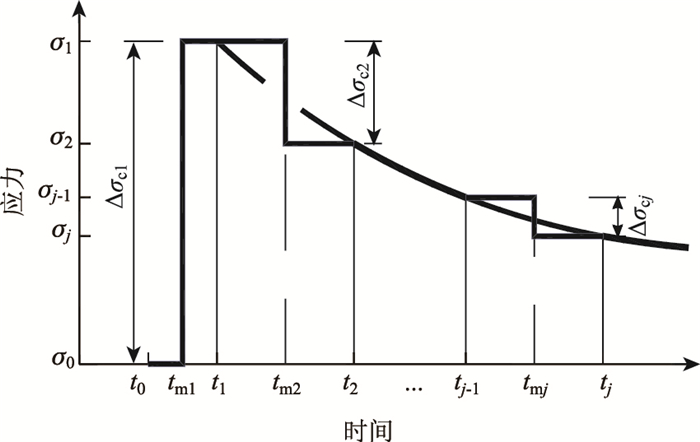

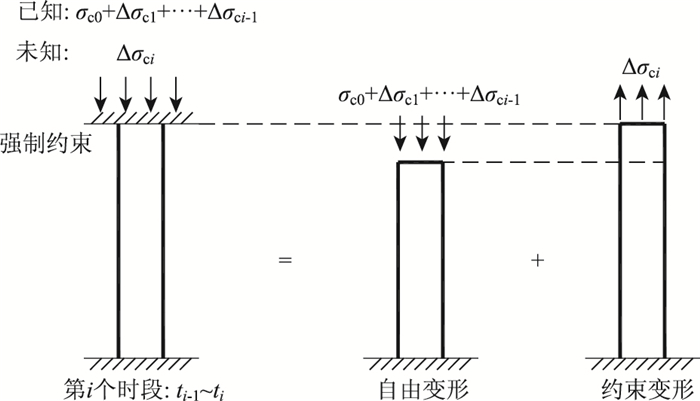

采用力法可以解释式(7)这一混凝土纯松弛的增量求和形式的时间本构方程,如图 3所示。

|

| 图 3 变形的分解 Fig. 3 Decomposition of deformation |

| |

考查时间进程中的任意第i个时间间隔,有:

(1) 在起点,混凝土的应力为i-1个应力的叠加,应变为1,此时解除强制约束,将构件变为静定的基本体系。

(2) 静定结构随着时间推移,在原有i-1个应力作用下产生新的自由变形,应变将大于1。

(3) 若要保持应变为1,必然需要有另外一部分变形量存在(约束变形),用于抵消增加的自由变形,即未知的约束应力(方向与自由变形相反的应力增量Δσci)。

(4) 在终点,混凝土的应力为i个应力的叠加,应变为1,应力减小。

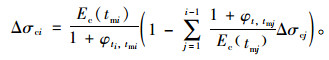

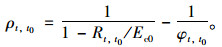

1.4 松弛函数和松弛系数的计算(1) 按照增量求和本构方程和式(7),第i个时段的应力增量为:

|

(8) |

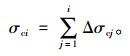

至时间点ti的总应力为:

|

(9) |

联立式(5)、(9)和“εc=1”,松弛函数为:

|

(10) |

即松弛函数等于当前应力,松弛函数的计算实质上是给定应变历程求解应力反应的过程。

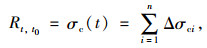

(2) 将积分本构方程式(4)改写为代数方程:

|

(11) |

式中ρt, t0为松弛系数。

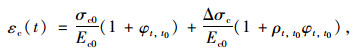

按照松弛函数的定义有:

|

(12) |

(3) 将式(12)代入式(11),可得由松弛函数和徐变系数求松弛系数的公式:

|

(13) |

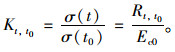

值得一提的是,在水工结构中习惯将松弛比(relaxation ratio)称为松弛系数[8],记为K(t, t0)。松弛比是t时刻的应力与t0时刻的应力之比,即:

|

(14) |

这样,式(13)用松弛比可以表示为:

|

(15) |

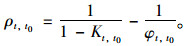

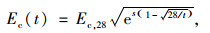

(1) 弹性模量与时间的关系模型

目前,我国规范均采用不随时间变化的弹性模量,因此根据《fib Model Code for Concrete Structures 2010》[2],时变弹性模量是在龄期28 d的混凝土弹性模量Ec, 28的基础上乘以一个与时间相关的调整系数,计算式为:

|

(16) |

式中s为水泥强度等级影响系数。

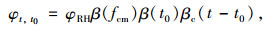

(2) 徐变系数模型

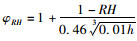

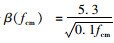

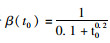

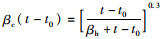

按照公路桥梁规范模型,徐变系数为4个影响因子的乘积形式,计算式为:

|

(17) |

式中, 环境相对湿度因子

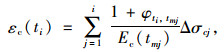

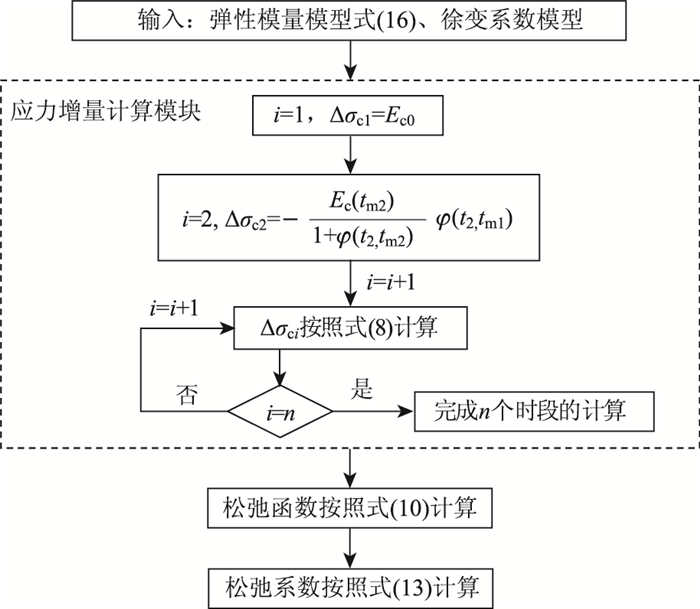

(3) 流程图

从第1时段开始,由应变为1条件,逐步计算每一时段的应力增量,如图 4所示,进而确定每一时点的应力、松弛函数和松弛系数。

|

| 图 4 计算流程 Fig. 4 Flowchart of calculation |

| |

2 混凝土松弛系数的参数分析

在国内外各大规范还没有提供松弛系数的解析公式的情况下,采用图表法能够相对精细地反映变量之间的非线性关系,不失为一种较好的工程实用途径。而要获得精度好又便于应用的工程图表,需要进行大量的参数分析。

众所周知,徐变系数模型是决定松弛系数大小的关键,影响徐变系数的众多因素同样地影响着松弛系数。若是在计算图表中考虑的因素或参数过多,势必造成图表数量过多,不便于使用。为此,基于公路桥梁规范的徐变系数模型,寻求有工程意义的主要影响因素。

2.1 弹性模量的影响假设有效厚度h=400 mm,环境湿度RH=50%,混凝土抗压强度fck=32 MPa,水泥强度等级影响系数s=0.25,混凝土28 d的弹性模量Ec, 28=3×104 MPa,加载龄期t0=28 d,计算时间t=1 000 d。按照弹性模量变化模型(式(16))的计算过程如下。

(1) 时点计算

由于徐变在早期增长速率大,随着时间发展,增长速率逐渐递减,需采用非线性的时间划分,Bazant采用了10的等比数列,即按照以10为底的时间对数函数等间隔划分。假设将时间划分为100个间隔,时间对数的间隔Δl为:

Δl=(lg 1 000-lg 28)/100=0.015 5。

时点的值为:t0=28 d,t1=28 d,t2=29 d, …,ti=10[lg28+0.015 5(i-1)], …, t100=965 d,t101=1 000 d。中间时点的值为:tm1=28 d,tm2=28.5 d, …,tm99=948 d,tm100=982 d。

(2) 应力增量计算

按照纯松弛问题,在第1时段,混凝土受到强制约束,应变由0增加到1,因此应力由0增加到Ec, t0,应力增量Δσc1=3×104 MPa。从第2时段开始,应变保持不变,应力将松弛(递减),此后的应力增量为负。

由式(16),Ec(tm2)=30 034 MPa。由式(17),φ(t2, tm1)=0.251 94,φ(t2, tm2)=0.204。由式(8),Δσc2=-300 34×0.251 94/(1+0.204)=-628 5 MPa。

(3) 松弛函数计算

由式(10),R(t1, t0)= Δσc1=3×104 MPa,R(t2, t0)= Δσc1+Δσc2=23 715 MPa。

(4) 松弛系数计算

按照第2.3节,第1段是一个持续时间为0的假想时间间隔,假设为单位阶跃应变历程,故无需计算松弛系数ρ(t1, t0)。由式(13), ρ(t2, t0)=1/(1-23 715/30 000)-1/0.251 94=0.804。

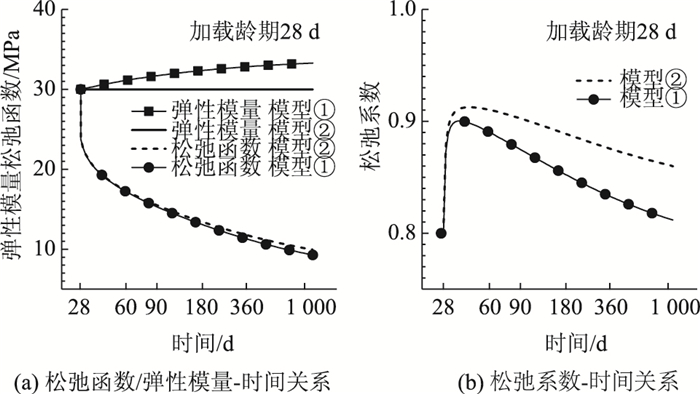

同理,可求得上述其余各量及按照弹性模量常量模型(Ec=Ec, 28)的结果,见表 1和图 5。

| 时段i | 时点ti/d | 应力增量/MPa | 松弛函数/MPa | 松弛系数 | |||

| ① | ② | ① | ② | ① | ② | ||

| 1 | 28 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | — | — |

| 2 | 29 | -6 285 | -6 278 | 23 715 | 23 722 | 0.8 | 0.81 |

| 3 | 30 | -1 068 | -1 064 | 22 648 | 22 658 | 0.87 | 0.88 |

| 4 | 31 | -724 | -720 | 21 924 | 21 938 | 0.89 | 0.9 |

| 100 | 965 | -58 | -52 | 9 347 | 10 009 | 0.81 | 0.86 |

| 101 | 1 000 | -57 | -51 | 9 291 | 9 958 | 0.81 | 0.86 |

| 注:表 1、图 5和图 6中的“模型①”表示弹性模量按照式(16)变化的情况;“模型②”表示弹性模量不变的情况。 | |||||||

|

| 图 5 弹性模量的影响 Fig. 5 Influences of elastic modules |

| |

从表 1和图 5可以看出,应力松弛与徐变有一些相似之处,如早期发展速率快,后期渐缓。在假设加载龄期为28 d的前提下,比较变化和不变化弹性模量两种情况,松弛函数和松弛系数的结果差别较小,松弛系数的最大差值位于终点,为0.81-0.86=-0.05。因此,通常的混凝土结构在实用计算上,可按不变化弹性模量(模型②)来计算徐变和应力松弛。

对于通常的混凝土结构,在设计荷载施加时,混凝土的龄期已较晚,模量已基本达到了28 d值,若迟于28 d加载,强度和模量将大于28 d值,为有利影响,可以忽略。至于施工过程中加载龄期小于28 d的临时荷载属于活荷载,无需考虑其时间效应。永久荷载加载龄期小于28 d的情况将在2.2节分析。

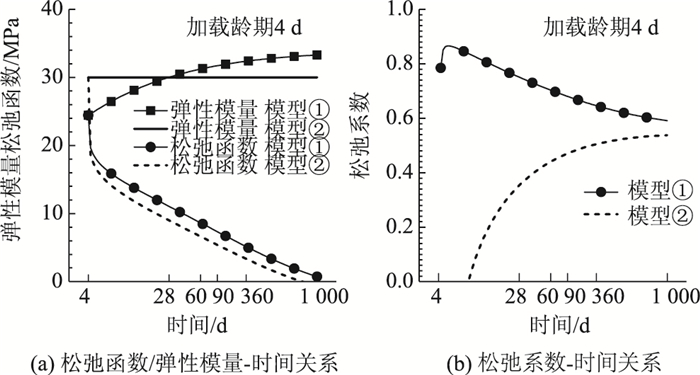

2.2 加载龄期的影响加载龄期将对松弛系数产生显著的影响,而大跨径混凝土桥梁等工程加载龄期早,可在4~7 d。为此,计算加载龄期为4 d的结果,如图 6所示。对比加载龄期4 d和28 d按照模型①计算的终值(图 6(b)和图 5(b)),差值为0.59-0.81=-0.22,显然在计算图表中应考虑加载龄期这一主要影响因素。

|

| 图 6 早龄期加载 Fig. 6 Early age loading |

| |

如图 6(a)所示,当加载龄期早时,采用弹性模量为28 d常量模型(模型②),松弛函数计算值总是要小于弹性模量变化模型(模型①),即弹性模量为常量模型所得的应力值偏于保守。另外,当模型②的曲线在接近终值时,松弛函数出现了小于0的情况,即应力为负,这是由于徐变系数基于的MC90模型所导致的,虽然与实际不相符合,但对松弛系数的数值影响不大,因此采用简化的处理方式,对小于0的松弛函数令其等于0。

如图 6(b)所示,采用模型②的松弛系数曲线时随变化大,甚至出现初始值小于0。例如,当i=25时,ti=15 d,Ec, 28=30 000 MPa,Ec, 4=24 422 MPa,φ(15, 4)=0.739 2。按照变化弹性模量计算的松弛系数R(15, 4)=13 034 MPa,由式(13)松弛系数ρ(15, 4)=0.79,按照不变弹性模量有松弛函数R′(15, 4)=11 025 MPa,松弛系数ρ′(15, 4)=0.23。尽管如此,图 5(b)的两条曲线随着时间相互趋于靠近,在终值的差值仅为0.59-0.53=0.06。而通常具有工程意义的是松弛系数终值ρ∞(1 000 d),因此对于加载龄期早的情况,在工程实用计算中也可以不考虑弹性模量的变化。尽管如此,为了有更精细的结果,下面的分析及图表的计算均采用弹性模量变化的计算模型。

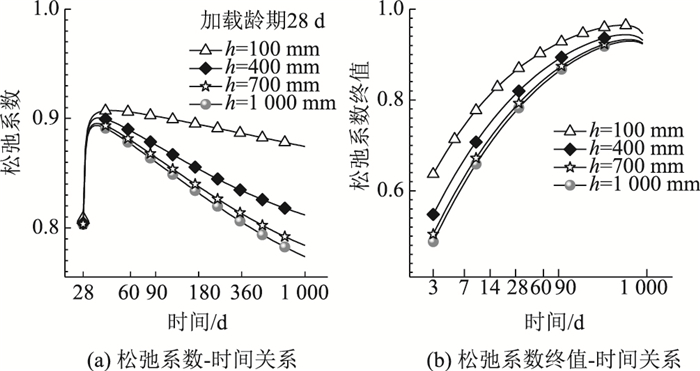

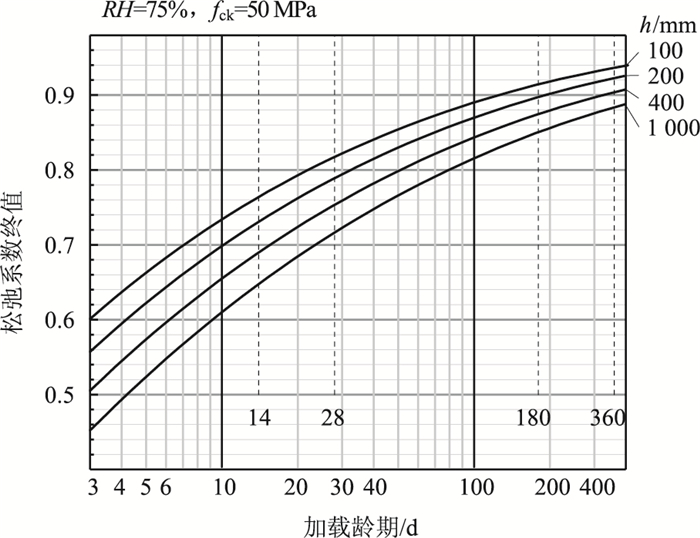

2.3 有效厚度的影响通常,结构或构件的有效厚度越小,混凝土内部的水分越容易迁移到外界环境,徐变越大。为此,对不同的有效厚度h进行计算,如图 7所示。

|

| 图 7 有效厚度的影响 Fig. 7 Influences of effective thickness |

| |

从图 7可以看出,薄壁构件的厚度变化对松弛系数影响较大,当h≥400 mm时,不同有效厚度的松弛系数终值差约在0.05以内,加载龄期越晚,差值越小;当加载龄期为28 d时,h=400 mm与h=100 mm的松弛系数终值差为0.81-0.87=-0.06 mm,与h=1 000 mm的差值为0.81-0.77=0.04 mm。因此, 在计算图表中,取h的100,200,400,1 000 mm 4种情况。

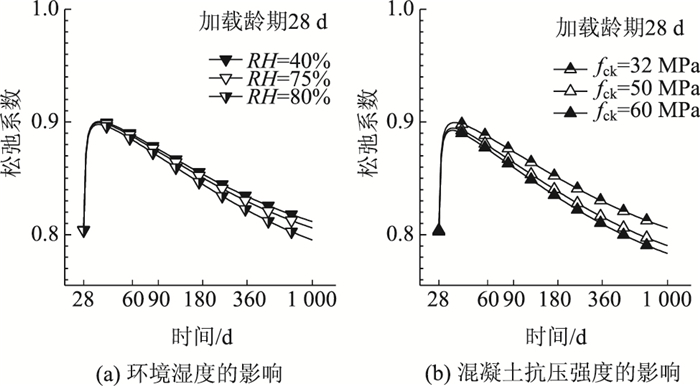

2.4 环境湿度和混凝土强度的影响环境湿度决定了混凝土内部水分迁移的程度,是影响徐变的主要因素。当混凝土强度高时,混凝土的密实度高和孔隙率低,配制时的水灰比小,混凝土强度影响了徐变大小[14]。为此,对不同的RH和fck进行计算,分别如图 8(a)和图 8(b)所示。

|

| 图 8 环境湿度和混凝土抗压强度 Fig. 8 Ambient humidity and compressive strength of concrete |

| |

从图 8可以看出,环境湿度和混凝土强度都不会对松弛系数终值造成显著影响,因此在计算图表中将这两个因子作为常量,RH=75%,fck=50 MPa。

然而,值得注意的是,根据公路桥梁规范的结果得出了混凝土强度没有显著影响的结论,原因在于公路桥梁规范基于的是MC90徐变模型,而新的MC2010[2, 15]徐变模型对混凝土强度影响因子模型进行了修正,较大幅度地提高了其影响权重,因此在新规范修编时应注意这一问题。

3 实用计算 3.1 计算图按照参数分析,基于公路桥梁规范的徐变系数模型,以加载龄期和有效厚度为主要影响参数,其他影响参数取为常量,由此获得松弛系数终值的计算图(见图 9)。

|

| 图 9 松弛系数终值的计算图 Fig. 9 Calculation chart of final relaxation coefficient |

| |

按照fib2010[2],在计算徐变效应时,通常的混凝土结构和预应力混凝土结构可以不考虑钢筋的内部约束,将其作为材料单一的素混凝土结构(Homogenous Structures),即截面上各点的徐变特性相同。这是由于钢筋的面积小,引起的重分布应力有限,不会对挠度和结构弹性次内力产生显著影响。并且,无论是弹性内力引起变形,还是徐变次内力引起的变形,受到的钢筋影响是相同的。当然,对配筋率较大且显著不对称布置的混凝土结构,还是需要考虑钢筋约束的影响。也因此,相关研究表明[5],“通常的混凝土结构考虑钢筋约束的松弛系数”和“素混凝土纯松弛问题的松弛系数”两种情况在数值上非常接近,后者可作为一般混凝土结构的松弛系数,即图 9可用于大部分的混凝土结构或预应力混凝土结构的计算。

随着时间发展,混凝土产生收缩或徐变,钢筋则会约束混凝土的变形,混凝土不能自由变形,因此考虑钢筋的约束属于内部超静定问题。而通常的混凝土结构不考虑钢筋约束的处理本质上是将内部超静定问题简化为内部静定问题。

3.2 超静定梁的徐变效应计算混凝土梁按照徐变特性相同的素混凝土梁计算,其内部是静定的,若为简支梁,外部也是静定的;若为连续梁,外部则是超静定的。随着时间推移,连续梁的收缩或徐变受到支座的冗余约束力,不能自由变形,产生徐变次内力。由于徐变是混凝土自身所产生的,因而体系内部重分布的徐变次内力和支座的徐变次反力是一组自相平衡力系。即便是仅考虑外部超静定,连续梁的徐变效应计算本身也是复杂的,因涉及到时间问题,如求解高次微分方程组的Dischinger法。而自Trost提出代数本构方程,它便成为了求解这一类问题的最强有力的工具。

内部静定而外部超静定的连续梁可能产生显著的徐变效应,典型的情况如结构体系转变时[1]。下面以素混凝土的两跨连续梁为例,应用代数方法和松弛系数图(见图 9)来计算其徐变次内力。

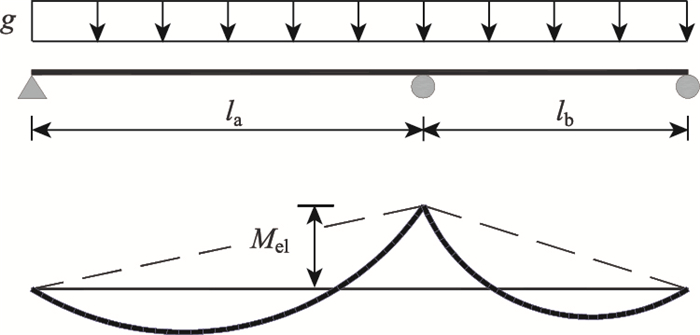

3.2.1 连续梁的弹性次弯矩Mel假设连续梁承受均布荷载g作用,跨度分别为la和lb,弹性弯曲刚度为EcIc。为了便于与考虑时间效应的次内力比较,将不考虑时间效应的中间支座负弯矩称为弹性次弯矩Mel。按照力法容易求解这个1次超静定的连续梁(以中间支座弯矩M为基本未知量),弯矩图如图 10所示。

|

| 图 10 弹性阶段的弯矩图 Fig. 10 Elastic moment diagram |

| |

按照中间支座处的相对转角θ为0的变形条件,写出变形协调方程:

|

(18) |

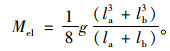

则弹性次弯矩:

|

(19) |

若梁的跨度相等(均为l),弹性次弯矩为:

|

(20) |

按照代数方法,由常应力或荷载产生的徐变为瞬时弹性位移×φ,由变应力或荷载产生的徐变为瞬时弹性位移×ρφ,即变应力是在常应力的基础上对徐变系数乘以一个调整系数,这个调整系数便是松弛系数ρ(按照图 9计算)。这一代数处理方式极大地简化了计算,又提高了精度[1]。

在t0到t的这段时间,基本体系上的荷载有g、弹性次弯矩Mel和徐变次弯矩Mr,其中g和Mel为常量,Mr为变量。

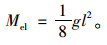

假设两跨梁的徐变特性不同,徐变系数和松弛系数分别为φa,ρa,φb,ρb。由相对转角的增量在任意时刻均为0,列出考虑徐变的变形协调方程:

|

(21) |

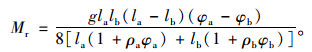

将式(19)代入方程,推导获得徐变次弯矩的计算公式:

|

(22) |

式(22)也证明了一条令人惊讶的徐变特性,即:当将整浇连续梁设计为等跨la=lb或徐变系数φa=φb时,徐变次弯矩为0,徐变不会增加支座负弯矩,在时间发展后总弯矩仍保持不变。这两个条件在工程中容易满足,即徐变不影响整浇连续梁的受力性能,并且这不限于两跨,也适用于多跨。

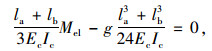

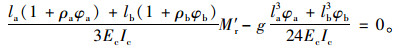

3.2.3 由预制梁现场连接的连续梁的徐变次弯矩由预制梁现场连接为连续梁是工程当中较为常见的结构体系发生改变的情况。如图 11所示,预制梁在现场安装并承受永久荷载时为简支梁(假设为t0-时刻),t0+时刻现场连接为连续梁,此时中间支座弯矩为0,即采用这种方式形成的连续梁没有支座负弯矩,显然这对结构受力来说是有利的。那么随着时间发展,徐变对这种现场连接连续梁的受力是否如同整浇连续梁一样没有影响呢?下面仍由代数方法推导其计算公式。

|

| 图 11 体系改变的弯矩图 Fig. 11 Moment diagram of system change |

| |

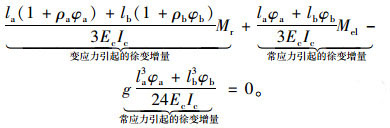

在t时刻,考虑徐变的转角增量方程为:

|

(23) |

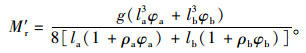

徐变次弯矩M′r为:

|

(24) |

显然有M′r >0,说明对预制梁现场连接的连续梁,M′r总是存在。若不考虑徐变,中间支座弯矩为0,若考虑徐变中间支座弯矩为负,徐变对结构受力显然是不利的。若不考虑徐变则可能造成负筋配置不足,忽略中间支座负弯矩引起的混凝土开裂等安全隐患。

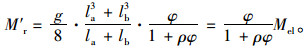

当预制梁同时浇注并且截面特性相同时,两跨梁的徐变特性相同,令φa=φb=φ,ρa=ρb=ρ,式(24)改写为:

|

(25) |

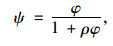

令ψ为重分布系数,

|

(26) |

则:

|

(27) |

重分布系数ψ可以理解为结构体系改变后,徐变对支座负弯矩的影响。而这在工程中是常有的情况,如为了减小支座负弯矩、缩短工期等因素,在桥梁工程中常采用预制梁现场连接的连续梁方式,而不是一次整浇方式。

现考查ψ的取值范围。通常徐变系数终值的范围是1≤φ≤4。当ρ≥0.8时,约有0.5 < ψ < 1;随着ρ的减小,ψ可能要大于1,如取ρ=0.5,φ=4,则ψ=1.33,M′r>Mel。即,一般约有0.5 < ψ < 1.33。

总之,当采用预制梁方式,尽管弹性次弯矩减小为0(没有支座负弯矩),然而随着时间推移将产生较大的徐变次弯矩,增加后的负弯矩甚至可能超过一次整浇梁的负弯矩,应充分考虑徐变可能导致的这一不利影响。

4.2.4 算例:加载龄期的影响假设la=8 m,lb=6 m,h=400 mm,g=12 kN/m。两跨梁的徐变特性相同,徐变系数φ=3。按照不同加载龄期,查图 9得到松弛系数的终值,按照式(19)和式(27)计算,结果见表 2。

| 加载龄期/d | 松弛系数终值 | 整浇梁弹性次弯矩/(kN·m) | 由预制梁形成 | |||

| t0时刻 | t时刻 | |||||

| 支座负弯矩/(kN·m) | 重分布系数 | 支座负弯矩/(kN·m) | ||||

| 4 | 0.54 | 78 | 0 | 1.15 | 89.31 | |

| 7 | 0.62 | 78 | 0 | 1.05 | 81.82 | |

| 14 | 0.69 | 78 | 0 | 0.98 | 76.22 | |

| 28 | 0.75 | 78 | 0 | 0.92 | 72 | |

| 50 | 0.8 | 78 | 0 | 0.88 | 68.82 | |

从表 2可以看出:

(1) 对通常的28 d的加载,徐变引起的支座负弯矩较大,应在设计中充分考虑。

(2) 加载龄期越早,重分布系数ψ越大,中间支座负弯矩越大,更应注意徐变引起的不利影响。

(3) 当加载龄期较早时,松弛系数终值若按照Trost建议的定值0.8[1, 3],有较大的误差,如加载龄期为4 d时的支座负弯矩的偏差为(89.31-68.82)/68.82=30%,这也说明了松弛系数终值图(图 9)的作用和必要性。

4 结论在混凝土结构徐变效应(如内力重分布、挠度增加、刚度降低、预应力损失和徐变次内力)的各种计算方法[16-18]中,最为有效的是Trost[3]所提出的代数方法。代数方法精度取决于松弛系数。而在实用计算上,通常对混凝土结构不考虑内部钢筋对混凝土徐变的约束,假设其为徐变特性单一的均质结构[2],因此钢筋混凝土结构的松弛系数可完全按松弛问题(素混凝土)的松弛系数来确定。松弛系数的计算模型有很多。本研究基于《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的徐变系数模型,按照徐变增量求和本构方程,采用逐步积分的数值方法,给出了松弛系数终值的一种计算图(图 9)。该图能够用于徐变效应的实用计算,如超静定结构的徐变次内力计算。

另外,在分析和计算过程中,得到以下结论:

(1) 对比弹性模量随时间的变化模型和常量模型,在松弛系数终值上两者的结果偏差不大,当加载龄期早时,常量模型结果偏于保守。因此,在松弛问题的工程实用计算上可以采用弹性模量常量模型(28 d)。

(2) 加载龄期是影响松弛系数终值ρ∞的最主要因素,加载龄期越早,ρ∞越小。结构或构件的有效厚度对ρ∞有较大影响,对薄壁构件尤为显著,有效厚度越小,ρ∞越大。环境湿度和混凝土抗压强度对ρ∞影响相对较小。

(3) 对整浇连续梁,采用代数方法推导的徐变次弯矩计算公式表明,连续梁等跨或各跨徐变系数相等时,徐变次弯矩为0,徐变不会增加支座负弯矩,徐变不影响整浇连续梁的受力性能。

(4) 相对于整浇连续梁(弹性次弯矩Mel),采用预制梁现场连接方式,结构体系发生了改变,由简支梁转变为连续梁,徐变次弯矩计算可由Mel乘以一个重分布系数ψ,ψ与徐变系数和ρ∞有关。体系改变时,徐变引起的次内力较大。若采用Trost提出的ρ∞定值0.8,加载龄期早时的结果偏差较大。若不考虑徐变可能造成安全隐患,如支座负筋配置不足,忽略徐变引起的混凝土开裂。

| [1] |

周履, 陈永春. 收缩徐变[M]. 北京: 中国铁道出版社, 1994, 115-374. ZHOU Lü, CHEN Yong-chun. Shrinkage Creep[M]. Beijing: China Railway Press, 1994, 115-374. |

| [2] |

fib. fib Model Code for Concrete Structures 2010[S]. Berlin: Ernst & Sohn, 2013.

|

| [3] |

TROST H. Auswirkungen des Superpositionsprinzips auf Kriech-und Relaxationsprobleme bei Beton und Spannbeton[J]. Beton-und Stahlhetonbau, 1967, 62(10): 230-238. |

| [4] |

BAZANT Z P. Prediction of Concrete Creep Effects Using Age-adjusted Effective Modulus Method[J]. ACI Journal, 1972, 69(4): 212-217. |

| [5] |

陈永春. 混凝土徐变问题的中值系数法[J]. 建筑科学, 1991(2): 3-8. CHEN Yong-chun. Median Coefficient Method for Resolving Creep Questions in Concrete[J]. Building Science, 1991(2): 3-8. |

| [6] |

孙宝俊. 混凝土徐变理论的有效模量法[J]. 土木工程学报, 1993, 26(3): 66-68. SUN Bao-jun. Effective Modulus Method of Concrete Creep Theory[J]. China Civil Engineering Journal, 1993, 26(3): 66-68. |

| [7] |

张军, 段亚辉. 基于变系数广义开尔文模型的混凝土徐变和松弛[J]. 华南理工大学学报:自然科学版, 2014, 42(2): 74-79. ZHANG Jun, DUAN Ya-hui. Research on Concrete Creep and Relaxation Based on the Generalized Kelvin Model with Variable Coefficients[J]. Journal of South China University of Technology:Natural Science Edition, 2014, 42(2): 74-79. |

| [8] |

朱伯芳. 大体积混凝土温度应力与温度控制[M]. 北京: 中国电力出版社, 1998, 156-248. ZHU Bo-fang. Thermal Stresses and Temperature Control for Mass Concrete[M]. Beijing: China Electric Power Press, 1998, 156-248. |

| [9] |

王勋文, 潘家英. 按龄期调整有效模量法中老化系数的取值问题[J]. 中国铁道科学, 1996, 17(3): 12-23. WANG Xun-wen, PAN Jia-ying. Evaluating Aging Coefficient χ in Age-adjusted Effective Modulus Method[J]. China Railway Science, 1996, 17(3): 12-23. |

| [10] |

BAZANT Z P, KIM S S. Approximate Relaxation Function for Concrete[J]. Journal of the Structural Division, 1979, 105(12): 2695-2705. |

| [11] |

LACIDOGNA G, TARANTINO M. Approximate Expressions for the Ageing Coefficient and the Relaxation Function in the Viscoelastic Analysis of Concrete Structures[J]. Materials & Structures, 1996, 29(3): 131-140. |

| [12] |

JTG D62-2004, 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范[S]. JTG D62-2004, Code for Design of Highway Reinforced Concrete and Prestressed Concrete Bridges and Culverts[S]. |

| [13] |

SCHADE D. Alterungsbeiwerte für das Kriechen von Beton nach den Spannbetonrichtlinien[J]. Beton-und Stahlbetonbau, 1977, 72(5): 113-117. |

| [14] |

潘钻峰, 吕志涛, 刘钊, 等. 高强混凝土收缩徐变试验及预测模型研究[J]. 公路交通科技, 2010, 27(12): 10-15. PAN Zuan-feng, LÜ Zhi-tao, LIU Zhao, et al. Shrinkage and Creep Tests and Prediction Model of High-strength Concrete[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(12): 10-15. |

| [15] |

章胜平, 陈旭, 周东华, 等. fib 2010的徐变系数模型分析[J]. 四川建筑科学研究, 2017, 43(2): 9-13. ZHANG Sheng-ping, CHEN Xu, ZHOU Dong-hua, et al. Analysis on the Creep Coefficient Model in Fib 2010[J]. Sichuan Building Science, 2017, 43(2): 9-13. |

| [16] |

赵金钢, 赵人达, 占玉林. 钢管混凝土轴心受压构件徐变计算方法及徐变模型对比分析[J]. 公路交通科技, 2013, 30(4): 46-52. ZHAO Jin-gang, ZHAO Ren-da, ZHAN Yu-lin. Comparative Analysis of Creep Calculation Methods and Creep Models for Axially Compressed CFST Members[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, 30(4): 46-52. |

| [17] |

张运涛, 孟少平, 惠卓, 等. 苏通大桥连续刚构桥主梁混凝土徐变试验研究[J]. 公路交通科技, 2010, 27(4): 101-104. ZHANG Yun-tao, MENG Shao-ping, HUI Zhuo, et al. Experimental Research on Concrete Creep for Main Girder of Continuous Rigid Frame Bridge of Sutong Bridge[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(4): 101-104. |

| [18] |

李法雄, 王晓夫, 黄厚卿, 等. 钢-混凝土组合梁斜拉桥收缩徐变影响[J]. 公路交通科技, 2013, 30(10): 54-60. LI Fa-xiong, WANG Xiao-fu, HUANG Hou-qing, et al. Impact of Shrinkage and Creep on Steel-concrete Composite Cable-stayed Bridge[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, 30(10): 54-60. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35