扩展功能

文章信息

- 吴忠广, 申瑞君, 万福茂, 张迪

- WU Zhong-guang, SHEN Rui-jun, WAN Fu-mao, ZHANG Di

- 岩质高边坡运营安全风险源辨识方法

- A Method for Identifying Operation Safety Risk Source of Rocky High Slope

- 公路交通科技, 2018, 35(3): 8-15, 27

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(3): 8-15, 27

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.03.002

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-02-10

2. 交科院检测技术(北京)有限公司, 北京 100013;

3. 北京科技大学, 北京 100083

2. CATS Test Technology(Beijing) Co. Ltd., Beijing 100013, China;

3. University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China

高速公路岩质高边坡普遍存在着岩体破碎、风化严重、不利结构面发育、边坡覆盖层稳定性差等问题,运营期受气象、地质水文条件、施工期遗留工程缺陷等因素影响,常常发生掉块落石、崩塌、滑坡以及支护结构变形破坏等病害。如何科学地辨识岩质高边坡运营安全风险源指标,合理确定风险分级标准,已成为边坡运营安全风险管理亟待解决的问题。

关于高边坡运营安全风险的研究,学术界和工程界总体可分为对边坡病害分析的研究[1-2]、边坡稳定性评价[3-4]及风险控制方法及边坡处置[5]等。其中,高边坡运营安全风险辨识方法总体上可分为两类,即定性分析与定量分析,前者主要包括事件树[6](ETA)分析、安全检查表[7](SCL)分析、风险传递路径[8]分析等方法,后者主要包括事故树[9](FTA)分析、作业条件风险分析[10](LEC)、贝叶斯网络[11-13](Bayesian Networks, BN)分析等。然而,岩质高边坡运营安全风险源辨识尚缺乏系统有效的方法,风险源指标普遍存在判定依据不充分、风险分级不科学、参数阈值界定不准确等问题。因此,基于运营期岩质高边坡的特点,提出一种系统辨识风险源的方法,利用统计分析理论界定风险源分级指标阈值,使辨识结果更具有科学性和实用性。

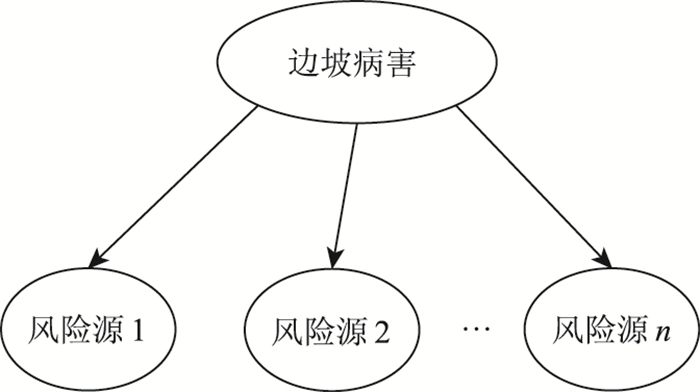

1 风险源辨识方法 1.1 边坡病害风险致因分析运营期岩质高边坡病害以崩塌、滑坡、错落及坍塌等较为突出,运用BN[11]技术建立高边坡风险源BN结构图,见图 1。BN是一种有向图模型,原因和结果变量都用节点表示,有向弧表示节点间的因果关系。根据病害表观现象,按照风险传递路径机理[8, 14]进行原因倒推,确定影响运营安全的风险源。BN的一个重要特点在于根据观测的结果,可以很方便地对问题做出推断。

|

| 图 1 高边坡风险源BN结构图 Fig. 1 BN structure of high slope risk source |

| |

1.2 边坡基本情况调查

边坡基本情况调查包括现场逐坡普查和重点断面调查两种方式,据此确定岩质高边坡运营安全基础信息和动态信息。边坡基础信息[15-16]主要包括:边坡编号、起讫桩号、线路走向、边坡走向、长度、高度、级数、坡率,地形地貌、地质构造与特征、坡体结构类型、赋存水发育状态与分布规律等。边坡动态信息[15-17]主要包括:截排水工程、普通防护工程、支挡工程、锚固工程等,具体调查边坡结构缺损状态,坡面冲刷、风化剥落、掉块落石、坍塌崩塌、山体滑坡等边坡病害发育状态。

现有高边坡安全检查表[1, 7]普遍存在检查项目覆盖不全、指标分类不清等问题,鉴于检查表存在的系统局限性问题,基于边坡基础信息与动态信息调查,提出高边坡运营安全风险源检查表(Risk Source Check List,RSCL),具体见表 1。

| 项目名称 | 起讫桩号 | 断面编号 | 边坡编号 | |||||||

| 边坡类型 | □土质边坡 | □岩质边坡 | □二元边坡 | 破坏类型 | □崩塌脱落 | □倾倒破坏 | □平面破坏 | □楔体破坏 | □滑坡 | □难以确定 |

| 基本情况 | 坡高: | 坡长: | 线路走向: | 坡体岩性: | 岩层产状: | |||||

| 坡顶以上地形坡度: | 平均坡度: | 坡脚以下地形坡度: | 坡体结构类型 | □顺向斜坡 □横向斜坡 |

□斜向斜坡 □特殊结构斜坡 |

□反向斜坡 | □平缓层状斜坡 | |||

| 现有防护 | 坡级 | 坡率 | 坡高 | 防护类型 | □整体块状 | □层状结构 | □破碎结构 | □散体结构 | ||

| 第1级 | ||||||||||

| 第2级 | 节理组数: | 间距: | 产状: | |||||||

| 第3级 | 岩体结构 | 结合程度 | □粗糙 | □紧闭 | □未风化 | □微风化 | ||||

| 第4级 | 裂隙张开度 | □<1 mm | □<1~5 mm | □>5 mm | □护面难定 | |||||

| 第5级 | 发育程度 | □长>5 m | □长1~5 m | □长<1 m | □护面难定 | |||||

| 第6级 | 充填物强度 | |||||||||

| 岩体特征 | 上覆土质名称: | 密实度:□密□中□稍□松 | 坡顶环境 | □高压线塔 | □民房等 | □山体 | 距坡顶距离: | |||

| 下伏基岩岩性: | 覆盖层厚:(m): | 坡脚环境 | □高速公路 | □其它 | □替代公路 | 距坡脚距离: | ||||

| 平面图 | 断面图 | |||||||||

| 照片记录 | 历史情况 | 有记录的滑坡:□体积≥50 m3 □体积<50 m3 | ||||||||

| 观察到以往可能有滑坡:□岩块和碎屑堆积在坡脚□无记录 | ||||||||||

| 边坡加固 | □有加固且资料完备□无加固或资料不齐 | |||||||||

| 记录人: 日期: | ||||||||||

1.3 地质情况调查

边坡地质情况调查重点针对运营期边坡裸露岩体或邻近相似山体揭露岩体状况的调查[18],与地质勘察报告进行复核确认。通过地质情况现场复核,分析边坡破坏模式。对于被喷射混凝土、绿化植草等护面所覆盖的情形[15],通过现场检查与资料收集均难以判断边坡破坏模式的情形,均归于边坡破坏模式分类中。

1.4 量化监测与计算选取边坡主要结构断面,结合现场动态信息调查,对于具备检测条件的抗滑桩,用低应变仪进行桩身完整性检测,基于抗滑桩外表面揭露情况,判断抗滑桩及桩板墙指标分级;对于锚杆/锚索框架,重点调查内容包括锚墩布设完整性、锚索外露锈蚀情况、桩锚连接牢固性等,以此确定锚杆/锚索框架指标具体分级。结合现场调查结果,根据工程竣工图、现场监测报告等资料,开展边坡支护结构现状数值模拟计算与分析,对原始设计工况条件下边坡稳定情况与支挡结构受力变化情况进行复核,综合分析判断边坡设计方案的合理性与适宜性,分析设计因素的影响。

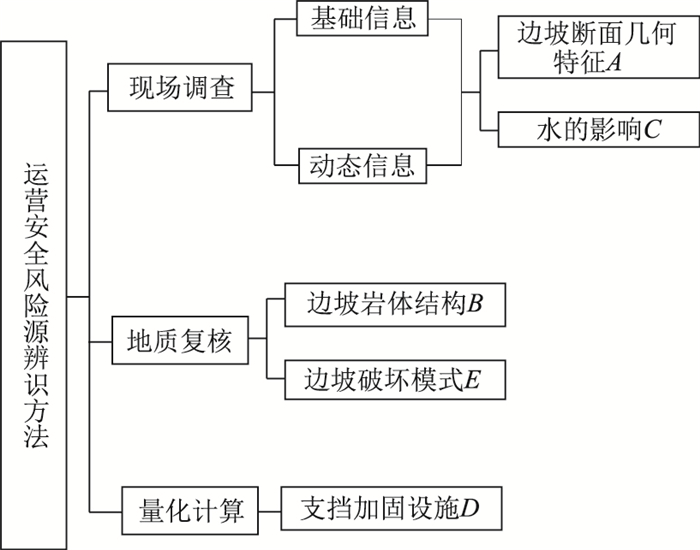

1.5 风险源识别基于边坡BN风险致因分析,通过边坡基本情况调查、地质情况调查及量化监测与计算相结合的方法辨识岩质高边坡运营安全风险源指标,具体如图 2所示。其中,由现场调查确定边坡基础信息,得出边坡断面几何特征与水的影响两个风险源指标;通过地质情况调查,确定边坡岩体结构与边坡破坏模式两个风险源指标;通过对抗滑桩及桩板墙与锚杆/锚索框架梁等支挡加固设施的现场监测与数值模拟计算,分析设计情况合理性,确定支挡加固结构设施风险源指标。

|

| 图 2 风险源辨识方法技术路线图 Fig. 2 Technology roadmap for risk sources identification method |

| |

2 实例应用 2.1 工程背景

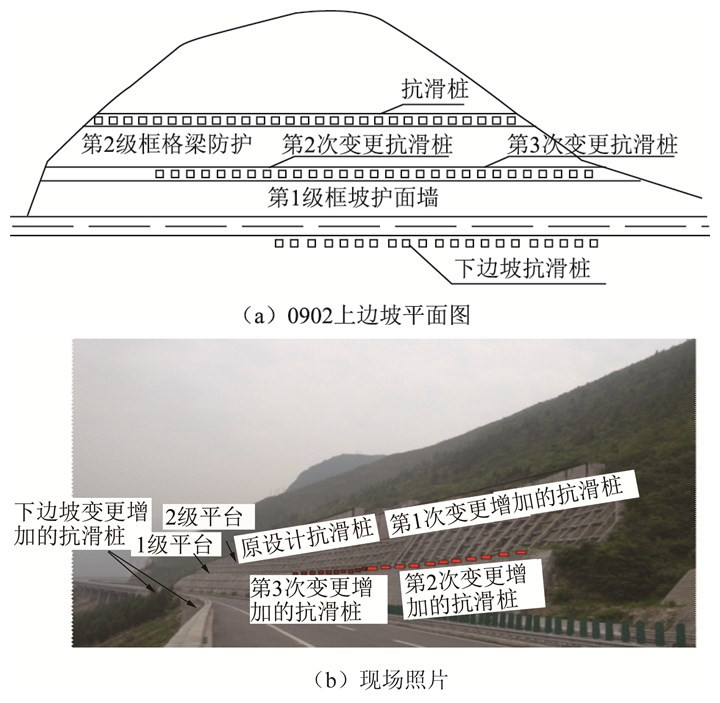

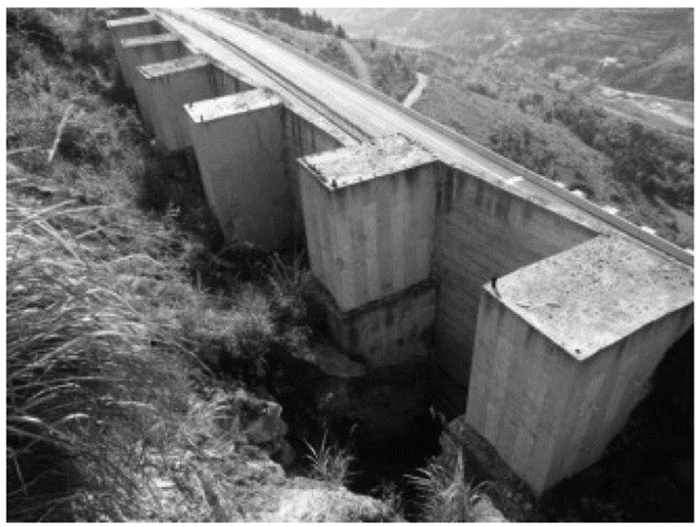

重庆某高速公路全长59 km,地形主要为构造溶蚀地貌、剥蚀中低山灰岩及粉砂岩深切谷地斜坡地貌。线路出露地层主要为三叠系中统巴东组第1段(T2b1)、第2段(T2b2)、第3段(T2b3)、第4段(T2b4)及第四系残坡积(Qel+dl)地层,大部分边坡坡率为1:0.5和1:0.75。该高速公路于2010年建成通车,多处边坡运营过程中出现病害,其中,A05,A09,A16,A12等4个合同段19处高边坡病害尤为突出,本文以A09标段ZK1302+480~ZK1302+800上边坡(简称“0902上边坡”)为例辨识该边坡运营安全风险源。0902上边坡位于山体中部,边坡坡高约23 m,自然坡度30°~45°,出露地层上部地表残坡积物厚度变化较大,+580剖面厚度约为9~14 m,+670剖面厚度约为12~19 m,+730剖面厚度约为6~8 m;边坡下部基岩为三叠系巴东组泥灰岩,倾向坡内,倾角约为25°。本边坡施工过程中多次出现失稳,先后历经3次较大的设计变更,具体如图 3所示。

|

| 图 3 0902上边坡 Fig. 3 0902 upside slope |

| |

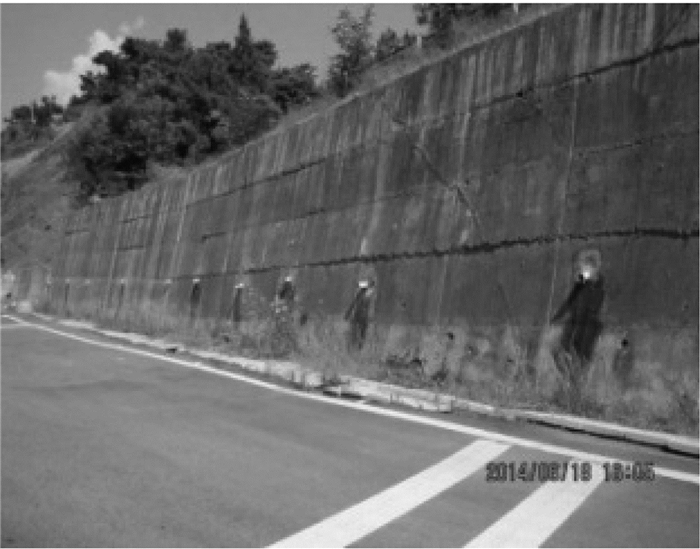

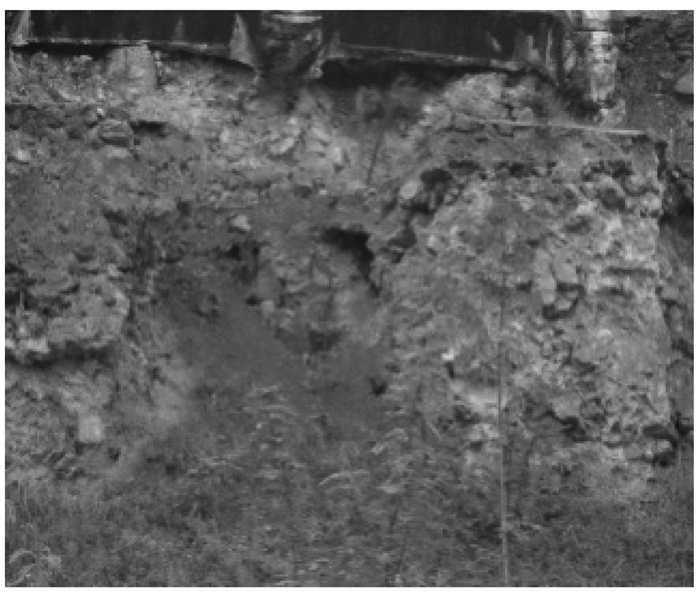

2.2 边坡基本情况调查

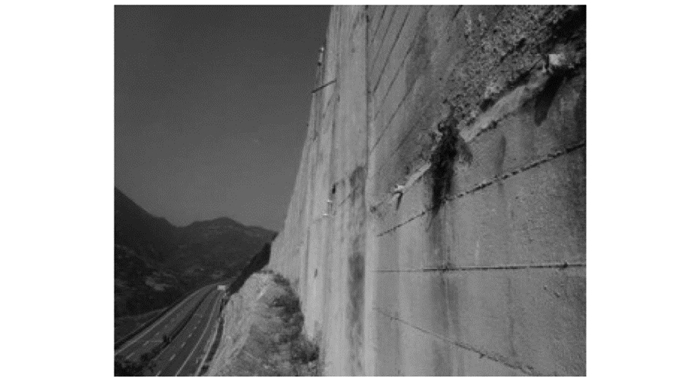

通过对0902上边坡进行逐段逐点的现场踏勘与调查,补充收集工程地质与水文气象资料,按RSCL完善该边坡基本信息与动态信息。经现场调查,识别出边坡断面几何特征与水的影响两个风险源指标。其中,0902上边坡水的影响为轻微渗流,见图 4。另外,动态信息中病害发育状态为抗滑桩桩间土流失,见图 5。

|

| 图 4 挡板排水孔轻微渗流 Fig. 4 Mild seepage at baffle drain hole |

| |

|

| 图 5 桩间土流失 Fig. 5 Soil loss between piles |

| |

2.3 地质情况调查

根据现场地质调查,该斜坡主要出露地层为三叠系中统巴东组第3段(T2b3)、第2段(T2b2)泥灰岩夹页岩,地层产状157°∠28°,为单斜地层,路线走向与地层走向近乎平行。浅部岩石节理裂隙较发育,岩体多切割成块状。主要发育节理有3组,均呈闭合状。主要特征如下:L1产状185°∠77°,水平延伸1.60~2.30 m;L2产状355°∠63°,水平延伸0.90~2.10 m;L3产状277°∠60°,水平延伸2.50~4.20 m。据赤平投影判断,该边坡岩层与边坡成逆向坡,岩层产状对边坡稳定性影响较小;L2为外倾结构面,但节理裂隙多闭合,对边坡稳定性影响较小。该边坡覆盖层较厚,破坏模式为二元界面滑动,即边坡沿覆盖层与岩体交界面滑动。

2.4 量化监测与计算 2.4.1 设计定性分析经查阅设计资料,该边坡在原设计的基础上进行了3次补充设计。原设计方案为一级坡砼框架内码框格绿化,二、三级坡锚杆框架植草防护,二级平台处设置桩板墙,其中,ZK1302+K560~+655段与+685~+700段设置24根抗滑桩,+660~+680段设置5根抗滑桩,抗滑桩顶均设置预应力锚索并设置横梁。第1次补充设计治理范围为+705~+795段,设置15根抗滑桩,第2次补充设计治理范围为+710~+780段,在原设计的Z32~Z42号桩中部加设一排横向连体梁,并在桩之间的横梁设置12根预应力锚索,在上下两排桩之间增设竖向连体梁,在+710~+780段一级平台处设置13根抗滑桩。第3次补充设计为在+665~+715段一级平台处设置10根抗滑桩。结合现场调查及过程监测资料判断,该边坡整体处于稳定状态,但由于二级平台上的抗滑桩高出地面最大为7 m,桩后形成汇水槽,积水无法排出,长期使桩后土体强度降低,影响坡体的整体稳定性。

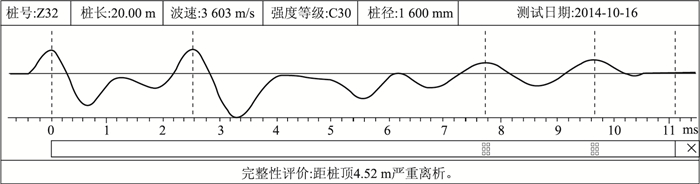

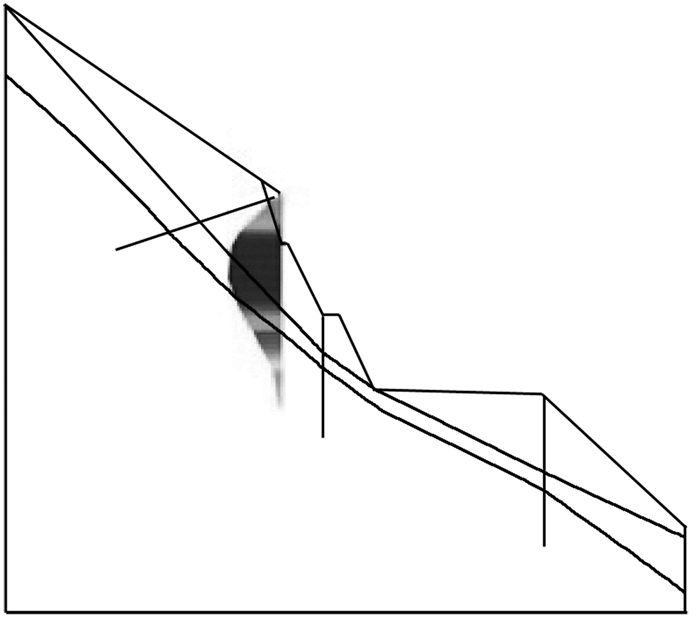

2.4.2 现场检测对该边坡3排具备检测条件的抗滑桩进行RSM低应变仪抽检,一级平台抽检4根,二级平台抽检3根,检测结果见表 2。其中,Z32桩应用RSM低应变分析软件采集波形见图 6。

| 桩位 | 桩号 | 桩长/m | 桩型/m | 检测结果 |

| 二级平台 | Z32 | 20 | 1.6×2.4 | 距桩顶4.52 m严重离析 |

| Z33 | 20 | 1.6×2.4 | 桩身完整 | |

| Z37 | 20 | 1.6×2.4 | 距桩顶0.97 m轻微离析 | |

| 一级平台 | Z48 | 20 | 1.6×2.4 | 桩身完整 |

| Z50 | 20 | 1.6×2.4 | 桩身完整 | |

| Z54 | 20 | 1.6×2.4 | 桩身完整 | |

| Z67 | 20 | 1.6×2.4 | 距桩顶2.55 m轻微离析 |

|

| 图 6 Z32桩检测结果 Fig. 6 Test result of pile Z32 |

| |

2.4.3 数值模拟

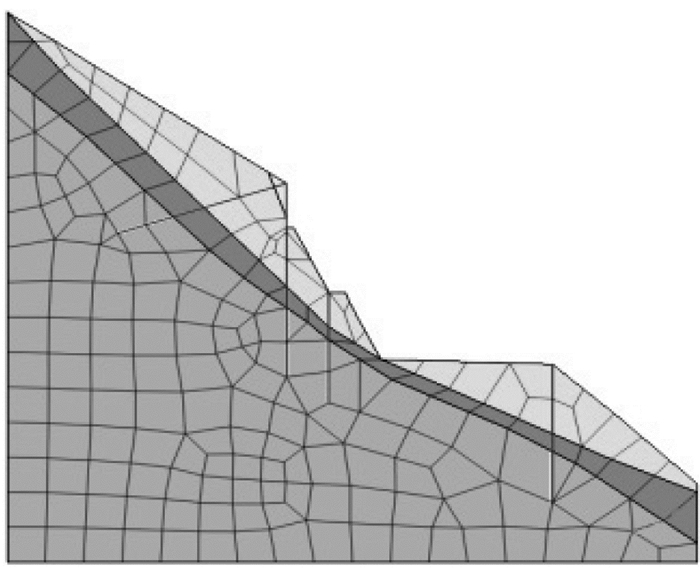

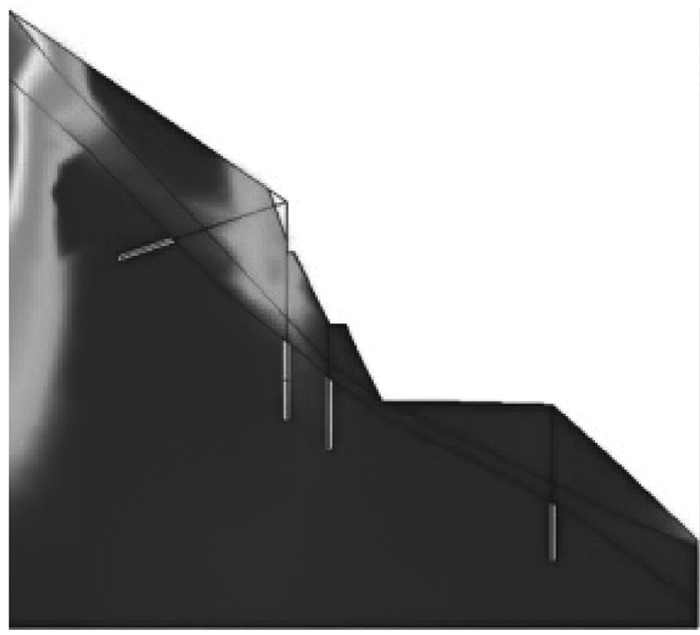

选取边坡ZK1302+670剖面进行数值模拟,分别计算原始设计的自重与自重+暴雨两种工况,参数来源于设计文件,模拟计算分为局部设计复核与整体设计复核。根据实际的边坡几何断面与支护方式建立数值模型,计算结果见图 7~图 10。由数值模拟结果可知,边坡位移主要集中在二级平台抗滑桩后的土体,由于上部支挡结构为桩板墙,结构整体性较好,坡体无变形破坏迹象;边坡二级平台抗滑桩后土体应变较大,由于抗滑桩的加固阻滑作用,桩前应变明显减小;结构内力图显示,二级平台抗滑桩承担了主要的滑坡推力与较大的弯矩,边坡目前整体稳定,综合分析后判定,该边坡支挡加固设计方案较适宜。

|

| 图 7 计算模型及网格划分 Fig. 7 Calculation model and meshing |

| |

|

| 图 8 位移云图 Fig. 8 Displacement nephogram |

| |

|

| 图 9 应变云图 Fig. 9 Strain nephogram |

| |

|

| 图 10 结构内力图 Fig. 10 Structure internal force diagram |

| |

2.5 结果分析 2.5.1 边坡断面几何特征与水的影响

经现场边坡调查,可以确定边坡断面几何特征与水的影响两个风险源指标。边坡断面几何特征指标可细分为坡高、坡度与坡顶集中荷载3个二级指标。结合本项目边坡实际情况,边坡断面几何特征分级如表 3所示。

| 一级指标 | 二级指标 | 分级 |

| 边坡断面几何特征A | 坡高(H)A1 | 0 m<H≤20 m |

| 20 m<H≤30 m | ||

| 30 m<H≤40 m | ||

| 40 m<H≤50 m | ||

| H>50 m | ||

| 坡度(θ)A2 | θ≤30° | |

| 30°<θ≤45° | ||

| 45°<θ≤60° | ||

| 60°<θ≤70° | ||

| θ>70° | ||

| 坡顶集中荷载A3 | 无集中荷载 | |

| 地表构筑物 | ||

| 地下埋藏物 |

经对全线边坡水渗流流量进行统计分析,水的影响指标中渗流流量分级可按照从单个的岩石结构面或多个的岩石结构面出现渗流现象[15]为依据,将渗流流量<1 m3/d划分为轻微~中等渗流,见图 11;流量≥1 m3/d为严重渗流,见图 12。

|

| 图 11 轻微~中等渗流 Fig. 11 Mild-medium seepage |

| |

|

| 图 12 严重渗流 Fig. 12 Severe seepage |

| |

2.5.2 边坡岩体结构与边坡破坏模式

经类比统计分析,可确定边坡岩体结构与边坡破坏模式两个风险源指标。其中,边坡岩体结构可细分为基岩风化特征、坡体结构与结构面特征等3个二级指标;边坡破坏模式指标可再细分崩塌脱落指标、倾倒破坏指标、平面破坏指标、楔体破坏指标、破坏模式由于喷射混凝土等护面所覆盖难以确定等5个二级指标,具体如表 4所示。

| 一级指标 | 二级指标 | 分级 |

| 边坡破坏模式E | 崩塌脱落E1 | 内倾结构面。破坏模式仅限于单独的悬空岩块或者小于5 m3的孤立松散块的脱落。 |

| 倾倒破坏E2 | 主要的结构面外倾且倾角大于坡角。与其垂直的结构面切割产生的块体可能从边坡上倾倒破坏。 | |

| 平面破坏E3 | 主要的结构面走向、倾角与坡面基本一致;倾角小于坡角且10°≤倾角≤20°。 | |

| 主要的结构面走向、倾角与坡面基本一致;倾角小于坡角且21°≤倾角≤45°。 | ||

| 主要的结构面走向、倾角与坡面基本一致;倾角小于坡角且倾角>45°。 | ||

| 楔体破坏E4 | 两组主要的结构面的交线倾向坡面。倾角小于坡角且10°≤倾角≤20°。 | |

| 两组主要的结构面的交线倾向坡面。倾角小于坡角且21°≤倾角≤45°。 | ||

| 两组主要的结构面的交线倾向坡面。倾角小于坡角且>45°。 | ||

| 破坏模式难以确定E5 | 岩质边坡被喷射混凝土等护面所覆盖,现场检查时及通过资料收集均难以确定边破坏模式。 |

2.5.3 支挡加固设施

根据抗滑桩表面风化、裂缝等缺陷程度、基础沉陷情况、锚头混凝土开裂现象,桩顶位移与土拱效应变化等表观病害对抗滑桩及桩板墙风险源指标进行分级,见图 13~图 14。锚杆/锚索框架风险源指标分级方法同抗滑桩及桩板墙,不再详述。

|

| 图 13 桩外露部分破损 Fig. 13 Damaged pile exposure |

| |

|

| 图 14 桩间土滑塌 Fig. 14 Soil slip between piles |

| |

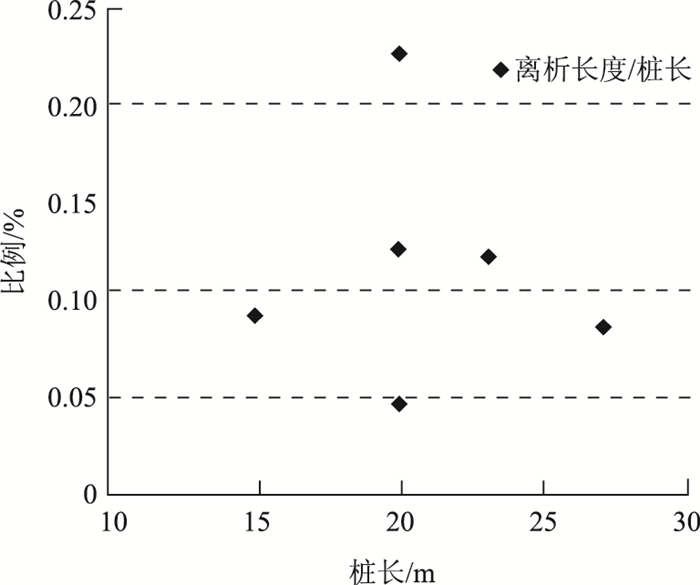

经对4个标段的具备测桩条件的高边坡现场随机抽检37根抗滑桩,结果表明,共有6根抗滑桩存在不同程度的离析现象,离析长度占桩长的比例分布情况如图 15所示。因此,支挡加固设施指标中抗滑桩及桩板墙指标分级可按照离析长度占桩长比例的5%,10%及20%进行划分。同时,结合现场调查桩身表观病害分级得到支挡加固设施分级内容;同理,得到锚杆/锚索框架分级内容,见表 5。

|

| 图 15 抗滑桩离析长度比例分布图 Fig. 15 Proportion distribution of segregation length of anti-slide pile |

| |

| 一级指标 | 二级指标 | 分级 |

| 支挡加固设施D | 抗滑桩及桩板墙D1 | 结构完好,桩顶位移小于限值。 |

| 基本完好,桩结构5%内有各种缺陷,桩身有风化、麻面、细小裂缝等现象,桩顶位移小于限值,挡土板局部破损,充填密实。 | ||

| 桩结构10%内有各种缺陷,桩身有风化剥落、露筋锈蚀、裂缝较宽等现象,桩顶位移超限值,挡土板局部开裂,充填不密实。 | ||

| 桩结构20%内有各种缺陷,出现近全断面开裂、缝宽超限、基础不均匀沉陷等现象,桩顶位移超限值,变形继续发展,挡土板破损,土拱效应失效。 | ||

| 桩结构重点部位出现全断面开裂,部分钢筋屈服或断裂,混凝土压碎等,挡土板失效。 | ||

| 锚杆/锚索框架D2 | 结构完好,框架梁出现细小裂纹,缝宽小于限值。 | |

| 基本完好,5%内的框架表面有风化、麻面、短细裂缝,缝宽小于限值,框架内局部塌陷。 | ||

| 10%内的表面有各种缺损,有风化剥落、露筋锈蚀、框架弯曲等现象,框架内局部凹陷,裂缝宽达到限值。 | ||

| 大部分框架表面有各种缺损,重点部位近全断面开裂,框架弯曲悬空,裂缝宽超限值,锚头混凝土有压碎开裂等现象。 |

3 结论

(1) 提出了基于现场基本情况调查、地质情况调查及量化监测与计算相结合的岩质高边坡运营安全风险源辨识方法,确定了5个风险源指标,即边坡断面几何特征、边坡岩体结构、水的影响、支挡加固设施及边坡破坏模式。

(2) 通过对重庆某运营期高速公路沿线岩质高边坡风险源辨识,得出了边坡断面几何特征的3个二级指标与水的影响渗流流量1 m3/d阈值分级标准;确定了边坡岩体结构3个二级指标,给出了边坡破坏模式5个二级指标的具体分级内容;统计得到支挡加固设施两个二级指标,并划分了5%,10%,20%共3个缺陷分级量化标准。

(3) 对运营期岩质高边坡风险源开展定性与定量相结合的系统辨识,有利于准确评估边坡稳定性与评估风险变化,也为边坡的养护治理提供了科学依据。

| [1] |

张从明, 李国锋. 公路边坡治理措施及安全评价方法[M]. 北京: 人民交通出版社, 2009, 83-92. ZHANG Cong-ming, LI Guo-feng. Treatment Measures and Safety Evaluation Methods of Highway Slope[M]. Beijing: China Communications Press, 2009, 83-92. |

| [2] |

付贤炜. 某运营高速公路边坡病害评价分析及治理[J]. 土工基础, 2015, 29(2): 21-24. FU Xian-wei. Hazard Evaluation of Live Trafficked Highway Slopes-Case History Study of a Highway K36+220 to K36+485, Zhejiang Province[J]. Soil Engeering and Foundation, 2015, 29(2): 21-24. |

| [3] |

张建伟, 廖小平, 魏土荣. 高速公路运营期高边坡安全风险评估体系研究[J]. 路基工程, 2015(6): 197-203. ZHANG Jian-wei, LIAO Xiao-ping, WEI Tu-rong. Study on Safety Risk Assessment System for High Slope of Highway in Operation[J]. Subgrade Engineering, 2015(6): 197-203. |

| [4] |

王晓雪. 高等级公路运营期边坡风险因素评估及对策研究[D]. 上海: 同济大学, 2008. WANG Xiao-xue. Study on Risk Factor Evaluation and Countermeasures of High-grade Highway Slope in Operation Period[D]. Shanghai: Tongji University, 2008. |

| [5] |

马惠民, 王恭先, 周德培. 山区高速公路高边坡病害防治实例[M]. 北京: 人民交通出版社, 2006, 82-111. MA Hui-min, WANG Gong-xian, ZHOU De-pei. Disease Prevention and Control Cases of Mountainous Expressway Slope[M]. Beijing: China Communications Press, 2006, 82-111. |

| [6] |

李志宏. 基于全寿命期风险分析的路堑与隧道方案决策研究[D]. 上海: 同济大学, 2010. LI Zhi-hong. Decision Making between Cut-slope and Shallow Tunnel Alternatives Based on Life Cycle Risk Analysis[D]. Shanghai: Tongji University, 2010. |

| [7] |

吴忠广, 申瑞君, 万福茂, 等. 岩质高边坡运营安全风险评估指标体系研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2017, 13(5): 28-35. WU Zhong-guang, SHEN Rui-jun, WAN Fu-mao, et al. Research on Index System of Risk Assessment on Operation Safety of High Rock Slope[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2017, 13(5): 28-35. |

| [8] |

吴忠广, 王海燕, 陶连金, 等. 高速公路高边坡施工安全总体风险评估方法[J]. 中国安全科学学报, 2014, 24(12): 124-129. WU Zhong-guang, WANG Hai-yan, TAO Lian-jin, et al. Method for General Risk Assessment of Expressway High Slope in Construction Safety[J]. China Safety Science Journal, 2014, 24(12): 124-129. |

| [9] |

何俊材, 朱恒忠. 基于事故树理论的露天矿山边坡失稳分析[J]. 现代矿业, 2014, 1(1): 85-88. HE Jun-cai, ZHU Heng-zhong. Instability Analysis of Open Pit Mine Slope Based on Fault Tree Theory[J]. Modern Mining, 2014, 1(1): 85-88. |

| [10] |

交通运输部安全与质量监督管理司. 高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南[M]. 北京: 人民交通出版社, 2015, 101-103. Department of Safety and Quality Supervision of MOT. Guide of Risk Assessment for Expressway Cut High Slope Construction Safety[M]. Beijing: China Communi-cations Press, 2015, 101-103. |

| [11] |

SOUSA R L, EINSTEIN H H. Risk Analysis during Tunnel Construction Using Bayesian Networks:Porto Metro Case Study[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2012, 27(1): 86-100. |

| [12] |

ZHANG L, WU X, SKIBNIEWSKI M J, et al. Bayesian-network-based Safety Risk Analysis in Construction Projects[J]. Reliability Engineering and System Safety, 2014, 131(3): 29-39. |

| [13] |

ZHANG L, WU X, DING L, et al. Decision Support Analysis for Safety Control in Complex Project Environments Based on Bayesian Networks[J]. Expert Systems with Applications, 2013, 40(11): 4273-4282. |

| [14] |

吴树仁, 石菊松, 王涛, 等. 滑坡风险评估理论与技术[M]. 北京: 科学出版社, 2012, 31-32. WU Shu-ren, SHI Ju-song, WANG Tao, et al. Theory and Technology of Landslide Risk Assessment[M]. Beijing: Science Press, 2012, 31-32. |

| [15] |

张玉芳, 王春生, 张从明. 边坡病害及治理工程效果评价[M]. 北京: 科学出版社, 2009, 19-63. ZHANG Yu-fang, WANG Chun-sheng, ZHANG Cong-ming. Slope Disease and Treatment Engineering Effect Evaluation[M]. Beijing: Science Press, 2009, 19-63. |

| [16] |

马惠民, 张忠平, 李晓军. 特殊条件下公路边坡病害变形类型和特征[J]. 公路交通科技, 2005, 22(增1): 10-15. MA Hui-min, ZHANG Zhong-ping, LI Xiao-jun. Characteristic and Deformation Types of Slope Disasters along Road under Special Conditions[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2005, 22(S1): 10-15. |

| [17] |

何忠明, 林杭. 节理岩体边坡稳定性的锚杆支护影响分析[J]. 公路交通科技, 2010, 27(11): 8-12. HE Zhong-ming, LIN Hang. Influence of Bolt Reinforcement on Stability of Rock Jointed Slope[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(11): 8-12. |

| [18] |

孙家齐, 陈新民. 工程地质[M]. 4版. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2011, 31-42. SUN Jia-qi, CHEN Xin-min. Engineering Geology[M]. 4th ed. Wuhan: Wuhan University of Technology Press, 2011, 31-42. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35