扩展功能

文章信息

- 高小虎, 苏德荣, 舒晓锐, 于洋

- GAO Xiao-hu, SU De-rong, SHU Xiao-rui, YU Yang

- 高速公路风化岩石路堑边坡植被恢复的群落稳定性研究

- Study on Community Stability of Vegetation Restoration on Weathered Rock Cutting Slope in Expressway

- 公路交通科技, 2018, 35(2): 129-136

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(2): 129-136

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.02.018

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-12-16

2. 山东省交通规划设计院, 山东 济南 250031;

3. 北京清大绿源科技有限公司, 北京 100084

2. Shandong Provincial Communications Planning and Design Institute, Jinan Shandong 250031, China;

3. Beijing Tsingda Greens Science and Technology Co., Ltd., Beijing 100084, China

进入21世纪以来,全球范围内的公路、铁路、水利、能源等基础设施建设不断扩大,在为人类带来巨大经济利益的同时,不可避免地对区域生态环境造成了严重破坏。裸露边坡就是一种在建设过程中遭受开挖破坏后形成的特殊环境,坡面表层在自然状态下能够发生一定程度的植物生长与植被恢复,但由于恢复条件恶劣,周期极为漫长。植被恢复工程可在一定程度上改善这类坡面的适生环境,提供植物生长的基础条件,逐渐实现坡面植被覆盖的效果。

通过近10余年来对森林、草地、荒漠、草甸等原生植被的群落稳定性研究[1-5],认为自然状态下的群落稳定性与植被特征、种间关联、空间分布等有密切相关[6-9],并通过不断演替影响到水土环境[10]。虽然近年逐渐增加了对人工林地这一地类的群落稳定性分析[11-12],仍少有对人工干扰下的植被恢复工程进行探讨。同时,高速公路岩石边坡的植被恢复工程理论研究主要集中于对施工材料、实施工艺、护坡机理的相关分析[13-14],解决了一系列关于基材结构、物种选择、水肥配比等问题,而在已实施的工程实践中[15-18],大部分只将覆盖度作为植被恢复工程的评价标准,少有对群落稳定性进行系统的讨论。因此出现了边坡植被恢复工程的初期覆盖率高,而在工程完工后1~2 a,尤其竣工验收和交付使用后,又出现逐渐植被退化的问题;在解决速生植物与长期植物、外来植物和本地植物的群落结构方面,不断有失败的情况。因此,当前很有必要开展对坡面植被恢复工程中的群落稳定性研究工作。

本研究以中国山东省临沂地区某高速公路路堑边坡植被恢复工程为研究对象,通过平面和竖向2个维度收集植物的生长分布数据,分析植物群落结构变化特征并量化指标,提出群落稳定性指数的计算方法,为群落结构问题中关于外来种与本地种、灌木与草本的恢复时序和量比等技术问题提供理论依据,也为这类工程的恢复质量评定提供一种新的评价方法。

1 研究区概况研究区位于山东省沂蒙县境内(E117°10', N36°38'),为修建原京沪高速公路时开挖山体形成的一处岩石路堑边坡,坡度35°,坡向朝北,弱风化石灰岩,面积约5 000 m2,植被恢复工程的施工工艺采用在坡面预挂金属网后,通过人工覆土(耕种土,含草灌种子)、夯实、抹平和覆盖。研究区属暖温带季风气候,年均温13.3 ℃,年降雨量640 mm,年蒸发量为664 mm,原生植被为亚热带常绿阔叶针叶混合林,代表顶极群落的包括松科(Pinaceae)、大戟科(Euphorbiaceae)、壳斗科(Fagaceae)植物。

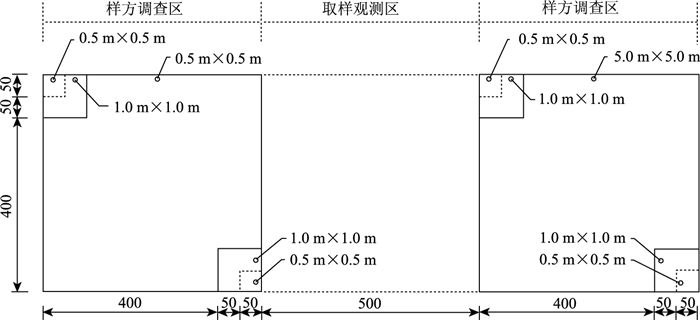

2 数据与方法 2.1 试验设计本试验沿坡面(纵向)设3行,沿坡脚(横向)设12列,共36个观测小区。每个小区规格5 m×5 m,为便于取样观测,相临小区间隔5 m,见图 1。乔木调查样方规格采用5 m×5 m,另内设1 m×1 m和0.5 m×0.5 m两种规格样方分别观测灌木和草本。由于观测历时长,为便于识别且避免发生位移,所有小区四角均采用钢筋锚固(规格ϕ24,入岩深度1.5 m,外露0.1 m)。

|

| 图 1 样方规格及参数(单位:m) Fig. 1 Sampling plots and parameters(unit:m) |

| |

2.2 数据采集及统计方法

本试验小区于2001年11月布设,自2002年起每年9月初采集数据,至2015年9月已取得14 a观测数据。

(1) 平面数据采集

采用样方调查法。由于坡面乔木无粗大主干视作灌木类型,因此本试验按灌木和草本两种植物类型调查。灌木植物调查指标包括株数(株)、株高(cm)、胸径(mm)、冠幅(m)、枝下高(m)、盖度(%);草本植物调查指标包括苗数(株)、最大苗高(cm)、最大胸径(mm)、最大冠幅(m)、盖度(%)。

(2) 竖向数据采集

采用投射面积法。在坡面竖向放置有观测小孔的网状板,通过光线投射记录植物竖向覆盖情况。本试验的观测板均为PVC材质,宽50 cm,高200 cm,网孔5 cm×5 cm,见图 2。测定时竖向放置于测定区域,距制板50 cm处放置同规格的白色竖板后,在另一侧进行水平拍照,凡是网孔出现白色均记录为0,无白色均记录为1,每个小区按不同方向重复4次测定。

|

| 图 2 竖向分布观测板 Fig. 2 Vertical distribution observation panel |

| |

(3) 统计分析

以2015年9月7日的观测结果为例,在36个观测小区中共产生27个植物种记录, 现场情况见图 3,植物名目调查结果见表 1。

|

| 图 3 边坡照片(2015年9月7日) Fig. 3 Slope photo (2015-09-07) |

| |

| 序号 | 植物名称 | 拉丁名 |

| 1 | 高羊茅 | Festuca elata Keng ex E. Alexeev |

| 2 | 紫穗槐 | Amorpha fruticosa Linn. |

| 3 | 黄花蒿 | Artemisia annua Linn. |

| 4 | 细弱隐子草 | Cleistogenes gracilis Keng |

| 5 | 小蓬草 | Conyza canadensis (Linn.) Cronq. |

| 6 | 荆条 | Vitex negundo Linn. var. heterophylla (Franch.) Rehd. |

| 7 | 茵陈蒿 | Artemisia capillaris Thunb. |

| 8 | 大叶胡枝子 | Lespedeza davidii Franch. |

| 9 | 刺槐 | Robinia pseudoacacia Linn. |

| 10 | 苦荬菜 | Ixeris polycephala Cass. |

| 11 | 旋覆花 | Inula japonica Thunb. |

| 12 | 圆叶苦荬菜 | Ixeris stolonifera A. Gray |

| 13 | 米口袋 | Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boriss. subsp. multiflora (Bunge) Tsui |

| 14 | 蛇莓 | Duchesnea indica (Andr.) Focke |

| 15 | 狗尾草 | Setaria viridis (Linn.) Beauv. |

| 16 | 心叶独行菜 | Lepidium cordatum Willdenow ex Steven |

| 17 | 鹤虱 | Lappula myosotis Moench |

| 18 | 紫花地丁 | Viola philippica Cav. |

| 19 | 委陵菜 | Potentilla chinensis Ser. |

| 20 | 截叶铁扫帚 | Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don |

| 21 | 中华卷柏 | Selaginella sinensis (Desv.) Spring |

| 22 | 泡桐 | Paulowinia fortunei(seem.)Hemsl. |

| 23 | 地黄 | Rehmannia glutinosa (Gaert.) Libosch. ex Fisch. et Mey. |

| 24 | 沙参 | Adenophora stricta Miq. |

| 25 | 老鹳草 | Geranium wilfordii Maxim. |

| 26 | 鹅绒藤 | Cynanchum chinense R. Br. |

| 27 | 地梢瓜 | Cynanchum thesioides (Freyn) K. Schum. |

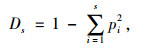

趋势对应分析、聚类分析、方差分析均采用的SPSS 13.(SPSS公司,芝加哥,IL,USA)和EXCEL2013。其中,多样性指数采用辛普森指数(Simpson diversity index)计算公式:

|

式中, s为物种数目; Ds为多样性指数; pi为物种i的个体数占群落中总个体数的比例。

群落稳定性评价方法是在植被覆盖度的基础上,考虑群落层间结构,以平面恢复面积(植被覆盖度)与竖向恢复面积的乘积作为稳定性的评价依据。

3 结果与分析 3.1 群落分布按照2015年9月7日的观测结果(见表 1),采用双向指示种(TWINSPAN)分类分析,从36个5 m×5 m的样方范围共发现有27种植物,可明显划分为5个植物群落。详细描述如下。

群落A:该群落集中分布在上坡位的10个样方中,且分布均匀一致,植株平均高度46~72 cm,以草本植物为主,主要的植物品种包括:紫穗槐、苦荬菜、米口袋、紫花地丁、委陵菜、老鹳草。

群落B-1:该群落在中坡位的东侧4个样方中出现,以灌木为主,植株平均高度112~190 cm,草地植被稀疏,含2~4 cm的枯枝落叶层,主要的植物品种包括:紫穗槐、胡枝子、高羊茅、蛇莓、狗尾草、鹅绒藤。

群落B-2:该群落在中坡位的中间2个样方和西侧1个样方中出现,以灌木为主,植株平均高度130~198 cm,草地植被稀疏,含3~4 cm的枯枝落叶层,主要的植物品种包括:胡枝子、刺槐、紫穗槐、荆条、隐子草、高羊茅、小蓬草、蛇莓、狗尾草。

群落B-3:该群落在中坡位的西侧3个样方中出现,以灌木为主,植株平均高度115~175 cm,草地植被稀疏,含2~3 cm的枯枝落叶层,主要的植物品种包括:紫穗槐、刺槐、荆条、泡桐、高羊茅、黄花蒿、米口袋、狗尾草、老鹳草、鹅绒藤。

群落C:该群落集中分布在下坡位的10个样方中,突出表现在植物密度明显增大,但单株植物冠幅和高度均不及中坡位分布面积大,植株平均高度36~116 cm,以灌木植物为主,主要的植物品种包括:紫穗槐、胡枝子、小蓬草、高羊茅、茵陈蒿、旋覆花、苦荬菜、截叶铁扫帚、地黄、沙参。

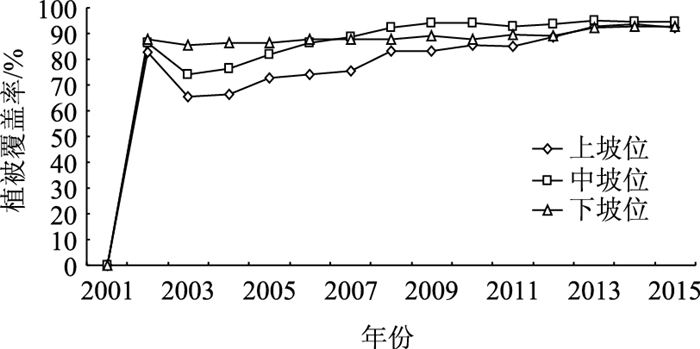

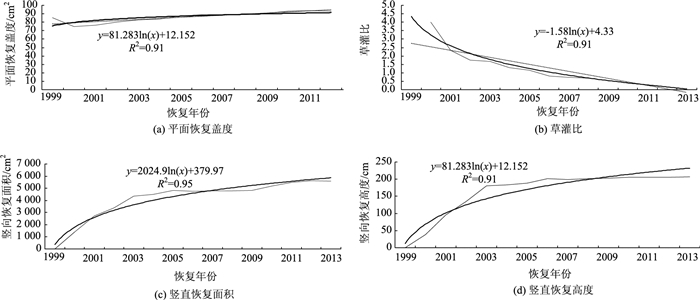

3.2 平面恢复特征植被平面恢复分析观测采取的是施工后14 a间坡面植被恢复和演替过程中形成的动态植被覆盖度为代表,图 4为坡面盖度年度演变图。

|

| 图 4 平面覆盖度演变图 Fig. 4 Evolution of plane coverage |

| |

从图 4可以看出,自2001年施工完成后,第1年(2002年)即达到了较好的植被恢复效果,自上而下的植被覆盖度达到82.64%~87.59%;第2年(2003年)所有的样方调查结果显示覆盖度都有所下降,尤其是上坡位的降幅达到17.38%;中期6年间(2003—2009年)上坡位和中坡位的植被覆盖度是逐步回升,下坡位相对较为平缓; 后期6年间(2010—2015年)的植被覆盖度均表现得平稳,整体分布范围为85.17%~95.16%,相对波动率5.54%。

整体表明,植被恢复初期的植被覆盖率并不稳定,第1年达到较高值,但到第2年就明显下降,这与植被恢复初期引入的外来植物种中草本植物与灌木植物的生长速率有直接关系,即第1年草本植物生长快速,迅速成坪而形成一个浅而密实的地被层,而经第2年的演替后部分草本植物退化或死亡,取而代之的是部分灌木植物,但此时由于灌木植物高度与冠幅并不能形成较好的郁蔽度,从而导致了覆盖度的下降。植被恢复中期是在初期最低值的基础上,基于灌木植物的生长,从而形成较为规律的植被覆盖度的回升。植被恢复后期突出反映了植被覆盖程度的稳定性,即已形成了稳定的生态植被恢复层。

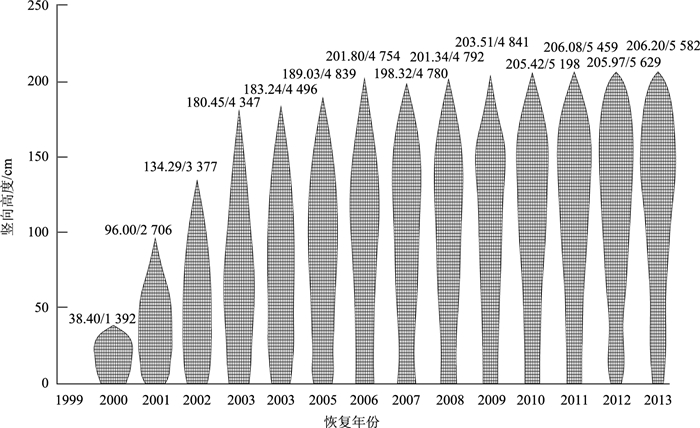

3.3 竖向恢复特征采用竖向观测板测定的最终数据平均处理后,绘制成植被竖向恢复坐标系,见图 5。

|

| 图 5 竖向恢复高度(单位:cm)和面积(单位:cm2)演变图 Fig. 5 Vertical recovery evolution of height (unit:cm)and area(unit:cm2) |

| |

从图 5中可以明显看出,竖直恢复与平面恢复是两种截然不同的恢复形态,前4年的恢复特征以竖向高度为主,平均竖向高度从38.40 cm增加至180.45 cm,年增幅74.76%。这一阶段的植物前期主要以草本植物为主,受草本植物生长高度低于40 cm的限制,层间分布均匀,但恢复高度有限,尤其是第1年草本植物迅速出苗成坪,是坡面植被的主要构成物种。自第2年至第4年的紫穗槐等灌木逐渐长高,形成了以>40 cm的灌木为主的上层植物层和以<40 cm的草本为主的地被植物层结构。第5年至第14年的竖向高度变化幅度为183.24~206.20 cm,平均值为200.09 cm,偏差率仅6.43%。这一阶段的灌木生长是构成坡面植被覆盖度、层间丰富度的优势植物种。

竖向恢复面积则是以前6年为明显递增特征,平均竖向恢复面积从1 392~4 839 cm2,第7年至第14年的平均竖向恢复面积同样在增加,但增速相对平缓,这一阶段更多的是恢复植被竖向结构的调整,表现在灌木、草本等植物对在坡面条件下有限空间资源的竞争、演替,伴随着恢复年份的增长,上层灌木植物的结构比例更加突出,超过整体竖向结构的80%以上,而下层仍以草本植物为主的地被层逐渐退化,仅表现在灌木空隙内生长着少量低矮禾本科、菊科草本植物,这也与植被恢复后逐渐在坡面形成的枯枝落叶层有关。

4 讨论(1) 植物种恢复分析

对比2002年、2015年的36个小区植物种分布的统计数据。2002年为坡面恢复第1年,植物种总数量为15种,其中原生植物种仅有隐子草、胡枝子、荆条、小蓬草4种,外来植物种主要有高羊茅、紫花苜蓿、紫穗槐等11种,上、中、下3个坡位的物种丰富度指数分别为1.77,1.82,1.86;2015年为坡面恢复第14年,植物种总数量为27种,其中外来植物种仅有高羊茅、紫穗槐、紫花地丁3种,原生植物种主要有胡枝子、刺槐、小蓬草、黄花蒿、隐子草等24种,上、中、下3个坡位的物种丰富度指数分别为:2.58,2.20,2.22。因此,外来植物种仅仅是1~3年的较短时间内覆盖坡面,为本地的原生植物种提供了较好的温湿土壤生长条件,在当地气候的多种因素影响下,原生植物种更具有适应性,从外来植物种向本地植物种的进一步演替是必然,经过14年的恢复后,原生植物种已成为了整个岩石坡面的主要植物种,占绝对优势。

(2) 群落结构分析

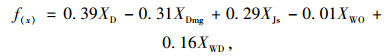

分析2015年的36个小区植物种分布的统计数据,灌木种的数量呈现出中间最高值逐渐沿四周辐射减少,而草本植物的种类数量同样以坡面中间为最小值逐渐向四周辐射增加,这与坡面的光热利用空间有关,越是处于中部,其光热条件越有限,灌木植物比草本植物具有高度优势决定了生存种类的多样,同时,在光热资源允许的条件下草本植物同样可与灌木植物并存。采用主因子分析法,将多样性指数、丰富度指数、均匀度指数、地上生物量、地下生物量进行分析,得到各因子对植被恢复的贡献率大小,并建立回归方程为:

|

式中,XD为多样性指数;XDmg为丰富度指数;XJs为均匀度指数;XWO为地上生物量;XWD为地下生物量。

从回归方程中可以看出,对坡面植被结构影响最大的是多样性指数,植被单位面积生物量的影响很小。2015年9月的调查数据中,无论是植株高度、植株密度、单株覆盖度、层间分布,灌木均为植被结构中的主要构成部分,对坡面植被恢复的贡献作用最大。同时,草本植物与灌木植物相比,由于绿期短,越冬性能不足,对植被的稳定性贡献也较低。

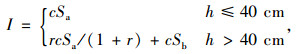

(3) 植被稳定性评价分析

本研究的群落稳定性是以平面恢复面积与竖向恢复面积的乘积作为评价依据。平面恢复面积即植被覆盖度,竖向恢复面积包括直接测量所得的面积和草灌植物类型的组成。结合本试验的平面恢复和竖直恢复两项分析结果,假定单位面积内植被覆盖率为c, 草灌比为r, 基层(h≤40 cm)竖向恢复面积为Sa, 顶层(h>40 cm)竖向恢复面积Sb, 得出坡面植被稳定性指数(I)。

|

式中I为任意群落稳定性指数。同时,对未扰动的原始坡面的测定值可作为稳定性指数的评价基准值(I0)。

根据2002—2015年的平面恢复盖度、草灌比、竖直恢复面积、竖直恢复高度的动态统计结果,见图 6,同时与原始坡面植被的稳定性指数(2015年9月测定的该坡面西侧20 m距离的未施工扰动坡面,I0=4.9×105)作对比,结果见表 2。

|

| 图 6 2002—2015年植被动态恢复统计结果 Fig. 6 Statistical result of vegetation restoration from 2002 to 2015 |

| |

| 年份 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| I/I0 | 0.19 | 0.35 | 0.45 | 0.64 | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 0.97 |

尽管2002—2004年恢复盖度达到75%以上,但从表 2中可以看出,恢复初期的坡面植被覆盖度高,但由于是以外来物种为主,且草本植物占比过大,种群分布简单,与周边原始坡面的稳定性指数相比较,群落结构并未稳定。自2005—2015年的10年间,稳定性指数比值从0.64逐渐增加至0.97,这一结论说明了坡面植被演替的最终结果是逐渐趋向于原始植被类型和结构,这为坡面植被恢复工程提供了一个明确的植被设计思路。

5 结论(1) 在岩石坡面植被恢复工程中,外来植物种的引入能为岩石坡面创造较好的温湿环境,但相比之下的原生植物种则更具有适应性,这就决定了群落演替的趋势是由外来植物种转向本地植物种,在工程实践中应充分尊重和利用二者的优先时序和生长规律。

(2) 岩石坡面的光热条件、四季更替导致灌木成为坡面群落结构的主要构成部分,无论是植株高度、植株密度、单株覆盖度、层间分布,均超过乔木和草本类植物,对坡面植被的稳定性贡献也为最大。

(3) 过去的坡面植被恢复往往单纯讨论坡面覆盖度的二维概念,植物群落涉及到植物生长与植被演替的层间变化,这是三维概念,文中关于群落平面恢复和竖直恢复指标分析,是一种基于植被覆盖率、草灌比、竖向恢复面积的坡面植被稳定性指数评价方法。

| [1] |

郑元润. 大青沟植物群落稳定性研究[J]. 生态学报, 1999, 19(4): 578-580. ZHENG Yuan-run. Stability of Daqinggou Forest Communities[J]. Acta Ecologica Sinica, 1999, 19(4): 578-580. |

| [2] |

沈艳, 马红彬, 赵菲, 等. 荒漠草原土壤养分和植物群落稳定性对不同管理方式的响应[J]. 草地学报, 2015, 23(2): 264-270. SHEN Yan, MA Hong-bin, ZHAO Fei, et al. Responses of Soil Nutrients and Plant Community Stability to Different Grassland Management Modes in Desert Steppe[J]. Acta Agrestia Sinica, 2015, 23(2): 264-270. |

| [3] |

杨瑞红, 赵成义, 王新军, 等. 固沙植物群落稳定性研究[J]. 中南林业科技大学学报, 2015, 35(11): 128-135. YANG Rui-hong, ZHAO Cheng-yi, WANG Xin-jun, et al. Research Progress of Stability of Sand-binding Plant Communities[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 2015, 35(11): 128-135. |

| [4] |

姚天华, 朱志红, 李英年, 等. 功能多样性和功能冗余对高寒草甸群落稳定性的影响[J]. 生态学报, 2016, 36(6): 1547-1558. YAO Tian-hua, ZHU Zhi-hong, LI Ying-nian, et al. Effects of Functional Diversity and Functional Redundancy on the Community Stability of an Alpine Meadow[J]. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(6): 1547-1558. |

| [5] |

肖蓉, 高照良, 宋晓强, 等. 高速公路边坡植被特征分析及护坡模式优化研究[J]. 水土保持学报, 2009, 23(2): 90-94. XIAO Rong, GAO Zhao-liang, SONG Xiao-qiang, et al. Analysis of Vegetation Features on Slopes of Expressway and Study of Slope Protection Model Optimization[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2009, 23(2): 90-94. |

| [6] |

张莎莎, 杨晓华, 李凌姜. 黄土地区道路陡边坡植被多样性生态防护措施[J]. 公路交通科技, 2013, 30(6): 153-158. ZHANG Sha-sha, YANG Xiao-hua, LI Ling-jiang. Ecological Protection Measures of Vegetation Diversity for Road Steep Slope in Loess Region[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, 30(6): 153-158. |

| [7] |

易扬, 王越, 辜再元, 等. 矿山边坡生态建设的植被特征与群落动态变化[J]. 中国水土保持科学, 2014, 12(4): 51-56. YI Yang, WANG Yue, GU Zai-yuan, et al. Vegetation Characteristics and Community Dynamics in the Mine Slope rehabilitation[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2014, 12(4): 51-56. |

| [8] |

罗久富, 郑景明, 周金星, 等. 青藏高原高寒草甸区铁路工程迹地植被恢复过程的种间关联性[J]. 生态学报, 2016, 36(20): 6528-6537. LUO Jiu-fu, ZHENG Jing-ming, ZHOU Jin-xing, et al. Analysis of the Interspecific Associations Present in an Alpine Meadow Community Undergoing Revegetation on the Railway-construction Affected Land of the Qinghai-Tibet Plateau[J]. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(20): 6528-6537. |

| [9] |

何远梅, 姚文俊, 张岩, 等. 黄土高原区植被恢复的空间差异性分析[J]. 中国水土保持科学, 2015, 13(2): 63-69. HE Yuan-mei, YAO Wen-jun, ZHANG Yan, et al. Spatial Variability of Vegetation Restoration on the Loess Plateau based on MODIS/NDVI[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2015, 13(2): 63-69. |

| [10] |

郑惠茹, 罗红霞, 邹扬庆, 等. 基于地学信息图谱的重庆岩溶石漠化植被恢复演替研究[J]. 生态学报, 2016, 36(19): 6295-6307. ZHENG Hui-ru, LUO Hong-xia, ZOU Yang-qing, et al. Quantifying Vegetation Restoration in a Karst Rocky Desertification Area in Chongqing Based on Geo-informatic Tupu[J]. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(19): 6295-6307. |

| [11] |

张鹏, 王新杰, 王勇, 等. 北京山区3种典型人工林群落结构及稳定性[J]. 东北林业大学学报, 2016, 44(1): 1-5. ZHANG Peng, WANG Xin-jie, WANG Yong, et al. Community Structure and Stability of Typical Plantation in the Mountains of Beijing[J]. Journal of Northeast Forestry University, 2016, 44(1): 1-5. |

| [12] |

潘登, 张合平, 潘高. 桂南马尾松人工林不同年龄阶段群落动态与稳定性[J]. 生态学杂志, 2016, 35(6): 1481-1490. PAN Deng, ZHANG He-ping, PAN Gao. Community Dynamics and Stability of Different Aged Pinus Massoniana Plantations in Southern Guangxi[J]. Chinese Journal of Ecology, 2016, 35(6): 1481-1490. |

| [13] |

沈毅, 晏晓林, 梁爱学, 等. 厚层基材喷播边坡防护技术研究[J]. 公路交通科技, 2007, 24(2): 151-154. SHEN Yi, YAN Xiao-lin, LIANG Ai-xue, et al. Study on Thick-lift Base Material and Seed Spraying for Side Slope Engineering Protection[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2007, 24(2): 151-154. |

| [14] |

舒安平, 成瑶, 李芮, 等. 高速公路石质边坡不同受光面土壤与植被恢复的差异性[J]. 公路交通科技, 2010, 27(6): 143-147. SHU An-ping, CHENG Yao, LI Rui, et al. Differences of Soil and Vegetation Restoration on Expressway Rocky Slope under Diverse Solar Radiations[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(6): 143-147. |

| [15] |

王倜, 陈学平, 王新军, 等. 公路边坡重建植被功能评价[J]. 公路交通科技, 2011, 28(10): 146-152. WANG Ti, CHEN Xue-ping, WANG Xin-jun, et al. Evaluation of Function of Revegetation for Highway Slope[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2011, 28(10): 146-152. |

| [16] |

齐藤诚, 邵琪, 顾卫, 等. 半干旱地区公路岩质边坡植被恢复技术工程试验——以内蒙古赤峰-通辽高速公路为例[J]. 公路交通科技, 2010, 27(12): 145-151. QI Teng-cheng, SHAO Qi, GU Wei, et al. Experimental Study on Woody Plant Community Construction of Road Rock Slope in Semi-arid Area:A Case Study on Chifeng-Tongliao Expressway in Inner Mongolia[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(12): 145-151. |

| [17] |

陈济丁, 邓超, 孔亚平, 等. 青藏公路多年冻土路段边坡植被种植试验研究[J]. 公路交通科技, 2009, 26(7): 149-152, 158. CHEN Ji-ding, DENG Chao, KONG Ya-ping, et al. Experimental Study of Greening on Slopes of Qinghai-Tibet Highway in Permafrost Region[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2009, 26(7): 149-152, 158. |

| [18] |

陈学平, 江玉林, 张洪江, 等. 基于植被持续性的公路护坡植物筛选研究与应用方式探讨[J]. 公路交通科技, 2007, 24(10): 150-154. CHEN Xue-ping, JIANG Yu-lin, ZHANG Hong-jiang, et al. Plants Screening and Utilization Mode for Slope Protection Based on Sustainable Vegetation[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2007, 24(10): 150-154. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35