扩展功能

文章信息

- 张兰峰

- ZHANG Lan-feng

- 连续变温沥青路面车辙变形数值模拟

- Numerical Simulation of Rutting Deformation of Asphalt Pavement at Continuous Variable Temperature

- 公路交通科技, 2018, 35(2): 15-24

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(2): 15-24

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.02.003

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-02-21

随着交通量的增加、轴重及高温天气的综合影响,车辙已成为沥青路面的严重病害,主要是在内因(路面结构、沥青混合料性能)及外因(交通、气候等)的共同影响下使轮迹带处的路面材料出现固结变形和侧向剪切而产生的一种永久变形[1]。据统计, 在沥青路面的维修养护中, 有大约80%是因为车辙变形引起的[2]。与其他病害相比, 车辙的危害性最大, 直接威胁交通安全, 而且维修也最为困难[3-4]。已有研究表明,车辙产生的外因主要由交通条件、温度条件所决定。交通条件是通过车辆与路面的接地压力、行车速度来直接影响路面车辙特性;温度条件决定沥青混合料高温蠕变特性。路面结构完全处在自然环境中, 经受着持续变化的外界环境因素(如外界气温、太阳辐射、地面反射等)的影响[5]。沥青混合料作为一种热敏感性材料, 力学特性受到温度的显著影响[6]。据有关资料分析,当基层强度足够时,如近年来普遍采用的半刚性基层沥青路面结构,基层的变形占总体变形的比例相对很小,而由沥青面层产生的车辙深度将占路面总车辙深度90%以上[7-8]。所以文章重点分析沥青面层产生的车辙变形。

有限元分析方法已经被很多研究人员用来研究沥青路面车辙发展规律[9]。封基良[10]等应用黏弹性理论,利用ABAQUS软件建立沥青路面结构有限元模型,对路面车辙进行分析,并证明此方法是一种合理预测沥青路面车辙的有效方法。胡萌[11]针对我国典型的半刚性基层路面,建立连续变温温度场,利用有限元软件ABAQUS分析了不同路面结构车辙发展规律、沥青面层不同结构层的车辙比例及路面车辙与沥青层厚度的关系,为沥青路面抗车辙性能的优化设计提供理论依据。张久鹏[12]等采用连续变温车辙分析方法模拟不同温度场、不同接地压力下沥青路面车辙的变化规律,分析影响车辙的显著因素。结果表明,利用连续变温的路面车辙模拟分析方法可以更符合实际地进行车辙模拟分析。

分析路面力学变形问题时,必须引入路面结构的实际温度,而已有的车辙更多是建立在夏季某单一的高温温度基础上计算分析,但实际1 d中24 h温度是不断变化的,并不是单一的高温温度,不能简单采用恒定的回弹模量、泊松比和蠕变参数,这不符合沥青混合料性质随温度变化的重要特性,也就反映不出沥青路面的真实受力和变形。鉴于以上问题,本研究根据24 h连续变化的气温,考虑沥青混合料黏弹性随温度的连续变化,选取典型的半刚性基层路面结构,通过ABAQUS有限元分析方法建立了连续变温的沥青路面温度场,在更符合实际的沥青路面连续变温条件下进行车辙变形分析。

1 温度场模型建立模型采用典型的半刚性基层路面结构,为了更好模拟温度变化条件下温度场情况, 需要设定如下:(1)路面各层均质、各向同性, 各层之间接触良好、热流连续; (2)水平方向温度梯度为零;(3)忽略路面温度场的横向分布,认为热流沿垂直于路面方向一维传导;忽略各层材料的导热系数受温度变化的影响。

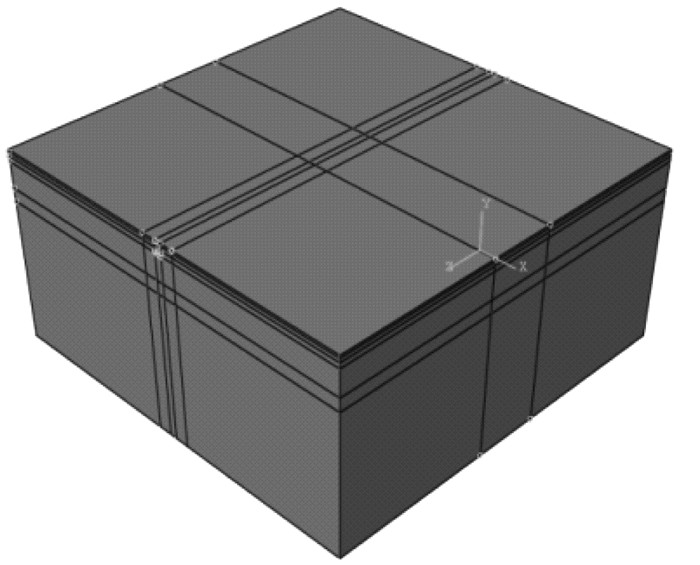

基于上述半刚性基层沥青路面黏弹性层状结构体系的基本假设,建立ABAQUS三维半刚性基层沥青路面有限元仿真模型。其中x轴为道路宽度方向(横向), y轴为道路深度方向(竖向), z轴为行车方向(纵向)。路面结构模型:长4 m,宽3.75 m,高3 m。对图 1道路模型施加对称的边界条件:将横向两侧面设置为XSYMM(UX=URY=URZ=0),将纵向两侧面设置ZSYMM(UZ=URX=URY=0),将模型底部设置为YSYMM(UY=URX=URZ=0), 在荷载与路面接触区域采用密集的网格划分,非接触区域采用稀疏的网格划分。

|

| 图 1 沥青混合料路面结构三维模型 Fig. 1 Three-dimensional model of asphalt mixture pavement structure |

| |

1.1 路面结构参数

半刚性基层路面结构参数参考[13-14], 如表 1~表 3所示。

| 参数 | 沥青面层 | 水泥稳碎石基层 | 石灰土底基层 | 土基 |

| 热传导/(J·(m·h· ℃)-1) | 4 680 | 5 616 | 5 148 | 5 616 |

| 密度/(kg·m-3) | 2 300 | 2 200 | 2 100 | 1 800 |

| 热容量/(J·(kg· ℃)-1) | 924.9 | 911.7 | 942.9 | 1 040 |

| 太阳辐射吸收率 | 0.9 | |||

| 路面发射率 | 0.81 | |||

| 绝对零度值/℃ | -273 | |||

| Stefan-Boltzmann常数(×10-4) | 2.041 092 |

| 混合料类型 | 厚度/ cm | 温度/℃ | 弹性参数 | 蠕变参数 | ||||

| 抗压回弹模量/MPa | 泊松比 | A | n | m | ||||

| SMA-13 | 4 | 20 | 870 | 0.25 | 6.536e-11 | 0.937 | -0.592 | |

| 30 | 620 | 0.30 | 3.325e-9 | 0.862 | -0.587 | |||

| 40 | 554 | 0.35 | 1.446e-8 | 0.792 | -0.577 | |||

| 50 | 530 | 0.40 | 1.390e-6 | 0.414 | -0.525 | |||

| 60 | 526 | 0.45 | 1.464e-5 | 0.336 | -0.502 | |||

| AC-20 | 6 | 20 | 910 | 0.25 | 4.580e-11 | 0.944 | -0.596 | |

| 30 | 752 | 0.30 | 2.461e-9 | 0.796 | -0.585 | |||

| 40 | 600 | 0.35 | 3.673e-8 | 0.773 | -0.570 | |||

| 50 | 440 | 0.40 | 4.802e-6 | 0.595 | -0.532 | |||

| 60 | 380 | 0.45 | 7.778e-5 | 0.384 | 0.441 | |||

| AC-25 | 8 | 20 | 1 031 | 0.25 | 4.590e-11 | 0.922 | 0.581 | |

| 30 | 900 | 0.30 | 3.461e-9 | 0.859 | -0.576 | |||

| 40 | 710 | 0.35 | 1.956e-8 | 0.830 | -0.562 | |||

| 50 | 500 | 0.40 | 1.200e-6 | 0.322 | 0.522 | |||

| 60 | 390 | 0.45 | 3.755e-5 | 0.210 | -0.418 | |||

| 材料 | 厚度/cm | 抗压回弹模量/MPa | 泊松比 |

| 水泥稳定碎石 | 40 | 1 200 | 0.2 |

| 石灰土 | 20 | 300 | 0.3 |

| 土基 | — | 45 | 0.4 |

沥青路面温度场模拟结果分析需要知道某一天24 h的温度, 文中仅选取了该地区夏季中具有代表性的一天的温度,详细温度见表 4。

| 时间 | 温度/℃ |

| 00:30 | 25.2 |

| 01:00 | 24.7 |

| 01:30 | 24.2 |

| 02:00 | 23.7 |

| 02:30 | 23.3 |

| 03:00 | 23.1 |

| 03:30 | 22.9 |

| 04:00 | 22.8 |

| 04:30 | 22.9 |

| 05:00 | 23.1 |

| 05:30 | 23.5 |

| 06:00 | 24 |

| 06:30 | 24.6 |

| 07:00 | 25.4 |

| 07:30 | 26.2 |

| 08:00 | 27.2 |

| 08:30 | 28.2 |

| 09:00 | 29.2 |

| 09:30 | 30.2 |

| 10:00 | 31.2 |

| 10:30 | 32.2 |

| 11:00 | 33 |

| 11:30 | 33.8 |

| 12:00 | 34.4 |

| 12:30 | 34.9 |

| 13:00 | 35.3 |

| 13:30 | 35.5 |

| 14:00 | 35.6 |

| 14:00 | 35.5 |

| 15:00 | 35.3 |

| 15:30 | 35.1 |

| 16:00 | 34.7 |

| 16:30 | 34.2 |

| 17:00 | 33.7 |

| 17:30 | 33.2 |

| 18:00 | 32.6 |

| 18:30 | 32.1 |

| 19:00 | 31.5 |

| 19:30 | 30.9 |

| 20:00 | 30.3 |

| 20:30 | 29.8 |

| 21:00 | 29.2 |

| 21:30 | 28.6 |

| 22:00 | 28.1 |

| 22:30 | 27.5 |

| 23:00 | 26.9 |

| 23:30 | 26.3 |

| 24:00 | 25.8 |

1.2 温度场模型建立要点

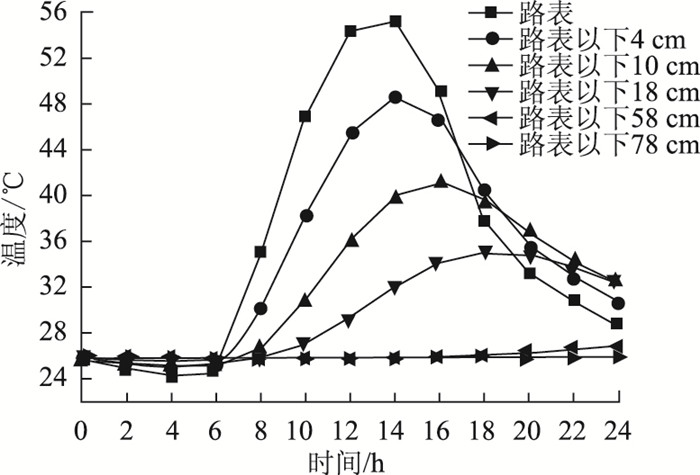

在Step模块, 将创建类型为heat transfer的2个分析步,名为steady heat transferd的稳态分析步和名为transit heat transfer的瞬态分析步, 用于温度荷载加载分析。温度场荷载是外界环境、太阳辐射对路面的影响作用,调用第一类边界条件的DFLUX用户子程序(定义随时间变化的热流)和调用第二类边界条件的film用户子程序(定义随时间变化的外界温度)来实现。沥青路面各层温度随时间的变化图见图 2。

|

| 图 2 沥青路面各层温度随时间变化图 Fig. 2 Temperature of each asphalt pavement layer varying with time |

| |

沥青路面各层温度变化与外界空气温度变化规律大致相同,其中直接暴露在自然环境中路表温度波动幅度最大,其温度变化受气温影响最大;随着深度的增加,其他各层温度波动幅度逐渐减小,石灰土基层和土基温度受气温影响最小,波动幅度平稳。路面表面层温度均最先达到最大值,随着深度增加,其他各结构层依次达到温度最大值,出现温度最大值随层位深度的滞后性。

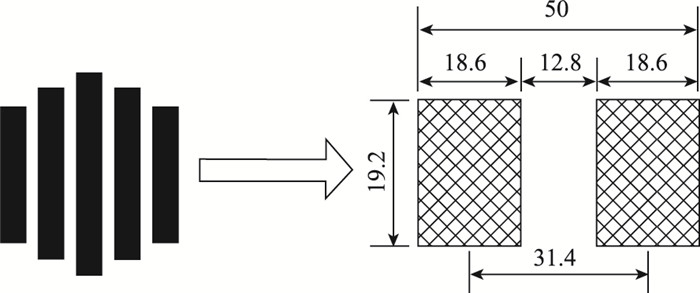

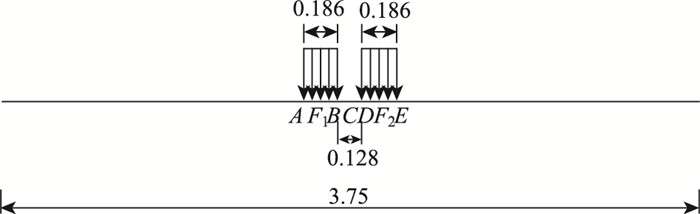

2 荷载作用模式与时间计算 2.1 车辆荷载模型简化标准轴载BZZ-100采用的是单轴双轮组布置形式,每个单轮荷载为F=100/4=25 kN,接地压强为p=0.7 MPa。根据车辆轮胎间距的测量值,确定双轮轮迹中心点的轮隙间距,根据轮隙间距即可确定双轮接地面积的分布形式。通过上述方法计算得到简化荷载模型的尺寸为18.6 cm×19.2 cm,如图 3所示。车轮荷载于路面位置如图 4所示。

|

| 图 3 轮胎接地形状简化模型(单位:cm) Fig. 3 Simplified model of tire ground shape (unit: cm) |

| |

|

| 图 4 车轮荷载于路面位置图(单位:m) Fig. 4 Wheel load on pavement location(unit:m) |

| |

A点:1.625 m左侧轮载左边缘点;B点:1.811 m左侧轮载右边缘点;

D点:2.029 m右侧轮载左边缘点;E点:2.215 m右侧轮载右边缘点;

C点:1.875 m轮隙中心;F1点:1.718 m左侧轮载中心; F2点:2.122 m右侧轮载中心。

2.2 车辆荷载作用时间计算荷载作用时间的计算,采用“以静代动”的方法模拟多次循环的加载方式,仅研究车辆处于运动状态时,荷载作用与路面造成的路面变形。假设用多个加载步循环加载和采用一个累积加载时间的加载步是等效,给出荷载作用时间在step中荷载累计作用时间计算公式:

|

(5) |

式中, t为轮载累积作用时间;N为轮载作用次数,次;P为车辆轴重;nw为轴的轮数;p为轮胎接地压力; B为轮胎接地宽度; v为行车速度。

3 路面变形分析由于沥青混合料是一种感温性很好的黏-弹-塑性材料, 高温时呈现出较多的塑性[15]。车辙是沥青混合料高温下受荷载作用压密的剪切流动, 导致骨架失稳和沥青混合料的结构特征发生变化的结果[16],是蠕变变形的累积。鉴于车辙产生的机理分析,文章主要研究连续高温时,重复荷载作用下路面不同深度结构层竖向变形、剪切蠕变,压蠕变变化规律。竖向变形是沥青路面长期经受荷载作用的累积变形,反映车辙变形量。剪蠕变是沥青面层在车辆荷载的反复作用下,车轮附近产生过大的剪应力导致剪切疲劳破坏,混合料沿着剪切面移动,最终形成车辙[17],是流动性车辙的主要变形形式,而我国高速公路的车辙破坏类型大部分为流动型车辙[18]。车辙变形另外一个组成成员就是压密变形。行车荷载作用产生的压应力会使路面结构产生压密变形。尤其是在行车速度较低,夏季高温情况下,沥青混合料的黏弹性明显增加,抵抗变形的能力大大降低,沥青面层受到荷载的压应力作用,将产生较大的不可恢复压密变形,即由压蠕变造成。沥青路面力学响应的外因有温度、行车荷载大小、行驶速度、荷载作用次数。研究取接地应力为0.7 MPa, 荷载累积作用次数为50万次,行车速度分别设为v=30,60,80,100,120 km/h。

一天中24 h不同时段轴载的累积作用次数所占比例数据如表 5所示,根据表 5中数据,将荷载作用次数和速度值代入式(5)中,可计算得到不同速度一天中24 h不同时段轴载的累积作用次数,再将其全部相加可得24 h累计荷载作用总时间,如表 6所示。

| 时间 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |

| 比例/% | 1.026 6 | 0.821 3 | 0.739 1 | 0.410 6 | 0.587 5 | 0.821 3 | 1.149 8 | 2.053 1 | 2.874 4 | 4.516 9 | 5.748 8 | 7.391 3 | 7.801 9 | 6.57 | 7.391 3 | 8.262 32 | 9.033 8 | 7.801 9 | 6.980 6 | 4.927 5 | 4.106 1 | 3.695 6 | 2.874 4 | 2.053 1 |

| 速度/(km·h-1) | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 |

| 时间/s | 11 520 | 5 760 | 4 320 | 3 455 | 2 880 |

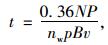

3.1 竖向变形

根据图 5(a), (b)显示,正向竖向变形主要出现在路面结构上面层(路表面、路表面以下4 cm范围内)。图 5(c), (d)显示,路表面以下10 cm,18 cm处竖向变形均不存在正值,只有负竖向变形,即压密变形。这表明车辙变形属于失稳破坏,主要是由于高温条件下,剪应力超过沥青混合料的抗剪强度,导致沥青混合料侧向流动变形,不断累积而形成的。路表面、路表以下4 cm层位正最大竖向变形均出现在轮隙中心C点。路表面、路表以下4 cm,10 cm最大负竖向变形均出现在轮载作用中心(F1,F2)。而路面以下18 cm处的最大负竖向变形出现在轮隙中心C点。路表以下18 cm处竖向变形值最小。图 5表明,沥青路面各层位的竖向变形值随着行车速度的增加而减少。行车速度降低,意味着作用于路面的时间加长, 荷载作用时间越长,各层位竖向变形越大。不同行驶速度轮载作用下,不同层位的竖向变形变化规律不相同,但同一层位的竖向变形变化规律是一致的。

|

| 图 5 沥青面层不同层位竖向变形图 Fig. 5 Vertical deformations at different heights of asphalt surface layer |

| |

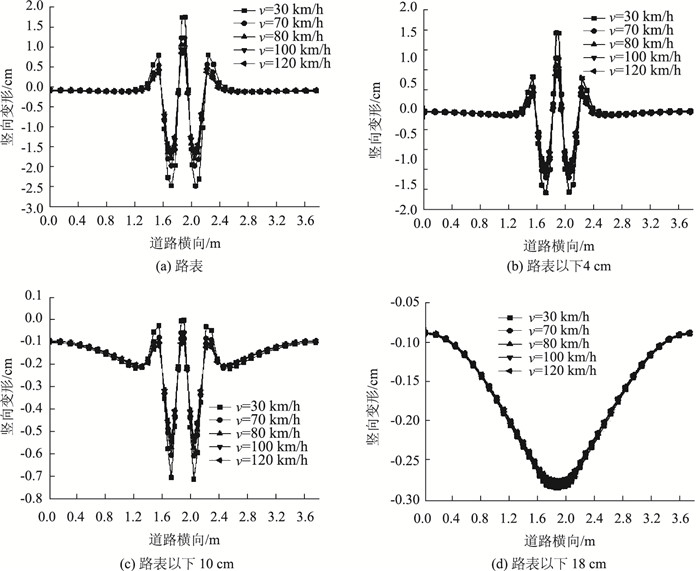

如图 6所示,沥青路面不同层位竖向变形最大值都随着速度的增加而减小。正、负最大竖向变形度出现在路表面层,且都随着深度的增加而减小。速度对路面以下18 cm的竖向变形最大值几乎没有影响。速度对竖向变形的影响程度也随着深度增加减弱。速度由30 km/h到80 km/h时,路表及路表以下4 cm处的正、负竖向变形最大值减小幅度均约为41.6%,速度由80 km/h到120 km/h时,以上数值减小幅度均约为17.5%,即速度在增加过程中,对竖向变形最大值的影响程度降低。

|

| 图 6 沥青路面不同层位竖向变形最大值与速度关系图 Fig. 6 Relationship between maximum vertical deformation and speed at different heights of asphalt pavement |

| |

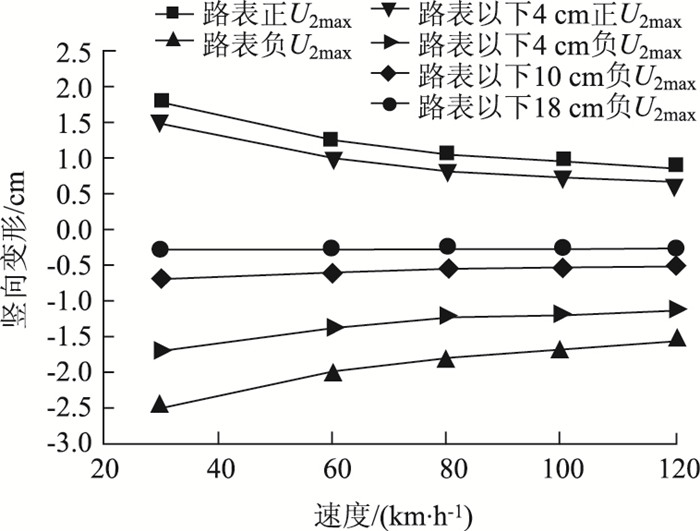

3.2 剪切蠕变图

蠕变是反映沥青混合料变形的重要指标,是材料黏塑性的表征。根据图 7所示,剪切蠕变在整个行车道路横向范围内,不同层位呈正负交替变化。不同行驶速度轮载作用下,不同层位的剪切蠕变变化规律不相同,但同一层位的剪切蠕变变化规律是一致的。沥青面层各层剪切蠕变均随着行车速度的降低而增加。对比其他层位的剪切蠕变,发现路面以下4 cm处的剪切蠕变值最大,路表以下10 cm处的剪切蠕变次之,表明剪切蠕变主要出现在中面层(路面以下4 cm到路面以下10 cm间的层位为中面层)。剪切蠕变最大值出现的位置与荷载作用速度无关,所以以荷载作用速度为80 km/h为例,说明剪切蠕变最大值与出现位置,如表 7所示。对于路表位置,A,E外侧边缘还存在第二正剪切蠕变。

|

| 图 7 沥青面层不同层位剪切蠕变图 Fig. 7 Shear creeps of at different heights of asphalt surface layer |

| |

| 特征值 | 层位 | |||

| 路表 | 路表以下4 cm | 路表以下10 cm | 路表以下18 cm | |

| 正CE12max | 0.131 | 0.660 | 0.232 | 0.066 |

| 位置 | B内侧边缘 | E外侧边缘 | A外侧边缘 | E外侧边缘 |

| 负CE12max | -0.129 | -0.415 | -0.282 | -0.066 |

| 位置 | D内侧边缘 | A外侧边缘 | E外侧边缘 | A外侧边缘 |

| 注:正CE12max:正最大剪切蠕变;负CE12max:负最大剪切蠕变。 | ||||

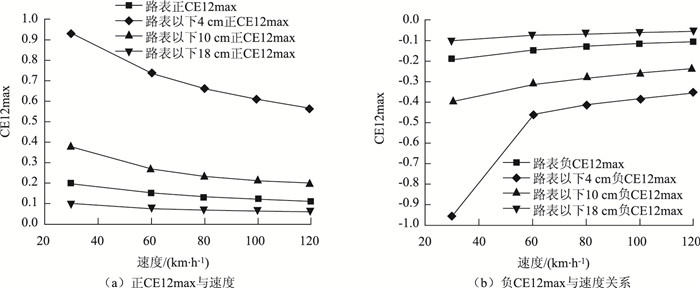

根据表 7剪切蠕变最大值的出现位置可知,在路表处轮迹内侧边缘容易出现剪切破坏的裂缝。由图 8可知,各层位正、负剪切蠕变最大值随着速度增加而减小,速度变化对路表以下4,10 cm处的剪切蠕变最大值影响程度较大,对路表及路表以下18 cm处此数值影响程度很小。故只分析速度变化对路表以下4,10 cm处的剪切蠕变最大值影响程度。

|

| 图 8 沥青路面不同层位剪切蠕变最大值与速度关系图 Fig. 8 Relationship between maximum shear creep and speed at different heights of asphalt pavement |

| |

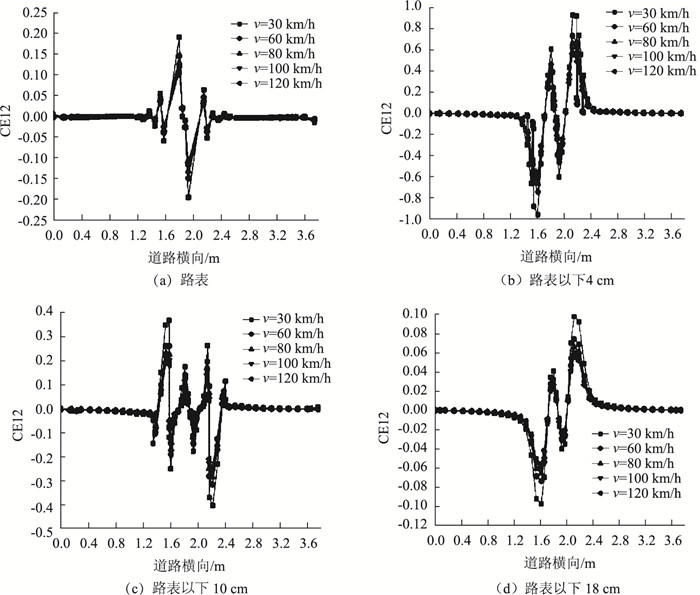

在速度增加过程中,虽然不同层位剪切蠕变最大值都在减小,但减小的程度不同,如表 8所示。中低速(30~80 km/h)对剪切蠕变最大值的影响程度明显高于高速(80~120 km/h)行驶,即速度在增加过程中,对剪切蠕变最大值的影响程度降低。

| 速度变化范围/(km·h-1) | 位置 | ||||

| 路表以下4 cm | 路表以下10 cm | ||||

| 正CE12max | 负CE12max | 正CE12max | 负CE12max | ||

| 30~80 | 28.96% | 56.69% | 37.13% | 29.68% | |

| 80~120 | 14.39% | 13.98% | 15.95% | 14.54% | |

3.3 压蠕变图

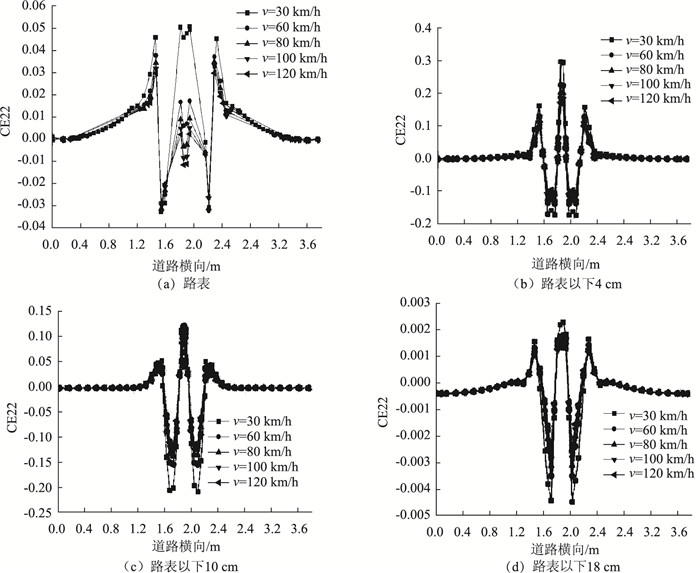

压蠕变值在整个行车道路横向范围内,不同层位呈正负交替变化。不同行驶速度轮载作用下,不同层位的压蠕变变化规律不相同,但同一层位的压蠕变变化规律是一致的,压蠕变同样随着行车速度的降低而增加。根据图 9(a)所示,当行车速度为v=30 km/h时,路表正向最大压蠕变出现在轮隙中心C,负向最大压蠕变分别出现在轮迹两侧外边缘(A点外侧边缘、E点外侧边缘);当v=60,80,100,120 km/h时,最大正向压蠕变位于A点外侧边缘约10 cm距离,E点外侧边缘10 cm距离;路表处轮迹中心处的压蠕变值随着速度的增加由正变负,当v=30,60 km/h时,轮迹中心处压蠕变为正值;当v=80,100,120 km/h时,轮迹中心处压蠕变为负值。对比其他层位的压蠕变,同样发现路面以下4 cm处的压蠕变值最大,路表以下10 cm处的压蠕变次之,表明压蠕变也主要出现在中面层。沥青面层各层位压蠕变最大值出现的位置如表 9所示。

|

| 图 9 沥青面层不同层位压蠕变图 Fig. 9 Compressive creep of at different heights of asphalt surface layer |

| |

| 特征值 | 层位 | |||||||

| 路表 | 路表以下4 cm | 路表以下10 cm | 路表以下18 cm | |||||

| 正CE22max | 0.035 | 0.036 | 0.203 | 0.108 | 0.001 6 | |||

| 位置 | A外侧10 cm处 | E外侧10 cm处 | C | C | C | |||

| 负CE22max | -0.031 | -0.030 | -0.122 | -0.124 | -0.135 | -0.134 | -0.003 1 | -0.003 1 |

| 位置 | A外侧边缘 | E外侧边缘 | F1 | F2 | F1 | F2 | F1 | F2 |

| 注:正CE22max:正最大压蠕变;负CE22max:负最大压蠕变 | ||||||||

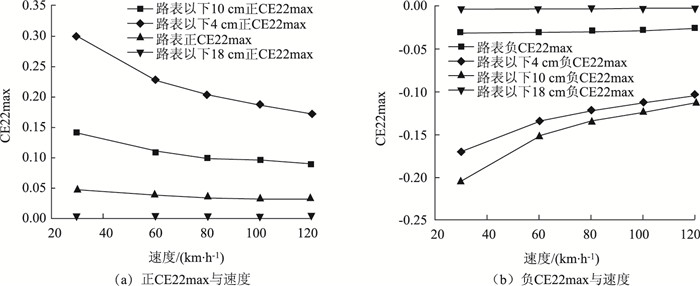

由图 8,图 10可知,各层位正、负压蠕变最大值随着速度变化关系与剪切蠕变最大值与速度关系相同。同样是中低速(30~80 km/h), 对压蠕变最大值的影响程度明显高于高速(80~120 km/h)行驶,即速度在增加过程中,对压蠕变最大值的影响程度降低,如表 10所示。

|

| 图 10 沥青路面不同层位压蠕变最大值与速度关系图 Fig. 10 Relationship between maximum compressive creep and speed at different heights of asphalt pavement |

| |

| 速度变化范围/(km·h-1) | 路表以下4 cm | 路表以下10 cm | |||

| 正CE22max/% | 负CE22max/% | 正CE22max/% | 负CE22max/% | ||

| 30~80 | 31.88 | 27.48 | 28.57 | 34.47 | |

| 80~120 | 14.78 | 14.63 | 12.45 | 16.29 | |

车辙是由沥青混合料的黏弹性质引起的,文章采用时间硬化蠕变模型表征沥青混合料的黏弹性。温度与材料不同决定了沥青混合料的黏弹性。根据表 2所示,蠕变模型参数A随温度成数量级的变化;参数n随温度的升高而减小;参数m基本在-0.5左右,随温度变化不大。其中,蠕变速率随着参数A,n的增大而增大。减小材料的蠕变速率可减小车辙。数值模拟分析结果表明,剪切蠕变与压蠕变主要出现在中面层、上面层次之,下面层两个蠕变数值最小。所以在沥青路面设计时,上面层与中面层需要选择A,n参数变化对温度敏感性小的沥青混合料,以提高沥青路面的抗车辙能力。

4 结论(1) 竖向变形、剪切蠕变、压蠕变值在整个行车道路横向范围内呈正负交替变化。不同行驶速度轮载作用下,不同层位的竖向变形、剪切蠕变、压蠕变变化规律不相同,但同一层位变化规律是一致的,都随着行车速度的降低而增加。而且发现当车速处于中低速(30~80 km/h)时,车速增大对竖向变形、剪切蠕变和压蠕变的减小程度均明显高于中高速(80~120 km/h)。

(2) 在路表位置,A,E点外侧边缘存在第二剪切正剪切蠕变、最大负压蠕变(即最大拉蠕变),所以A,E点外侧边缘受到拉、剪切的综合作用,也验证了拉应力和剪应力作用下,轮胎轨迹外侧边缘容易出现纵向裂缝。路表正最大剪切蠕变出现在轮迹B点内侧边缘,负最大剪切蠕变出现在两个轮迹D点内侧边缘,所以在路表处轮迹内侧边缘容易出现剪切破坏的裂缝。

(3) 剪切蠕变、压蠕变主要出现在中面层。提高中面层的抗变形能力可以有效减小车辙变形。在沥青路面设计时,上面层与中面层需要选择A,n参数变化对温度敏感性小的沥青混合料,以提高沥青路面的抗车辙能力。

| [1] |

张久鹏, 裴建中, 王秉纲. 连续变温下沥青路面车辙分析与高温预警[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2011, 39(2): 242-246. ZHANG Jiu-peng, PEI Jian-zhong, WANG Bing-gang. Analysis of Asphalt Pavement Rutting in Continuously Changing Temperature Field and Early Warning for High Temperature[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2011, 39(2): 242-246. |

| [2] |

沈金安, 李福普, 陈景. 高速公路沥青路面早期损坏分析与防治对策[M]. 北京: 人民交通出版社, 2004. SHEN Jin-an, LI Fu-pu, CHEN Jing. Analysis and Preventive Techniques of Premature Damage of Asphalt Pavement in Expressway[M]. Beijing: China Communications Press, 2004. |

| [3] |

黄晓明, 范要武, 赵永利, 等. 高速公路沥青路面高温车辙的调查与试验分析[J]. 公路交通科技, 2007, 24(5): 16-20. HUANG Xiao-ming, FAN Yao-wu, ZHAO Yong-li, et al. Investigation and Test of Expressway Asphalt Pavement High-temperature Performance[J]. |

| [4] |

柴峰, 王军. 高速公路车辙病害研究[J]. 华东公路, 2006(1): 23-24. CHAI Feng, WANG Jun. Study on Rutting Disease of Expressway[J]. East China Highway, 2006(1): 23-24. |

| [5] |

余红海, 吴东强, 李超华. 周期性变温条件对沥青路面车轮荷载应力分析的影响[J]. 公路交通技术, 2006(1): 34-37. YU Hong-hai, WU Dong-qiang, LI Chao-hua. Influence of Periodical Dynamic Heating Condition on Asphalt Pavement Wheel Load Stress Analysis[J]. Technology of Highway and Transport, 2006(1): 34-37. |

| [6] |

YAVUZTURK C, KSAIBATI K, CHIASSON A D. Assessment of Temperature Fluctuations in Asphalt Pavements due to Thermal Environmental Conditions Using a Two-dimensional Transient Finite Difference Approach[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2005, 17(4): 465-475. |

| [7] |

沙庆林. 高等级公路半刚性基层沥青路面[M]. 北京: 人民交通出版社, 1998. SHA Qing-lin. Asphalt Pavement on Semi-rigid Roadbase for High-class Highway[M]. Beijing: China Communications Press, 1998. |

| [8] |

黄菲. 沥青路面永久变形数值模拟及车辙预估[D]. 南京: 东南大学, 2006. HUANG Fei. Numerical Simulation of Permanent Deformation of Asphalt Pavement and Prediction of Rutting Depth[D]. Nanjing: Southeast University, 2006. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1038222 |

| [9] |

刘兴东, 杨锡武. 温度对于沥青路面车辙的影响分析[J]. 公路交通技术, 2007(3): 66-69. LIU Xing-dong, YANG Xi-wu. Analysis of Temperature Impact to Track on Asphalt Pavement[J]. Technology of Highway and Transport, 2007(3): 66-69. |

| [10] |

封基良, 许爱华, 席晓波. 沥青路面车辙预测的粘弹性分析方法[J]. 公路交通科技, 2004, 21(5): 12-14. FENG Ji-liang, XU Ai-hua, XI Xiao-bo. Visco-elastic Method for Prediction of Asphalt Pavement Rutting[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2004, 21(5): 12-14. |

| [11] |

胡萌, 张久鹏, 黄晓明. 半刚性基层沥青路面车辙特性分析[J]. 公路交通科技, 2011, 28(6): 15-16. HU Meng, ZHANG Jiu-peng, HUANG Xiao-ming. Analysis of Rutting Characteristics of Semi-rigid Base Asphalt Pavement[J]. |

| [12] |

张久鹏, 裴建中, 王秉纲. 连续变温下沥青路面车辙分析与高温预警[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2011, 39(2): 242-246. ZHANG Jiu-peng, PEI Jian-zhong, WANG Bing-gang. Analysis of Asphalt Pavement Rutting in Continuously Changing Temperature Field and Early Warning for High Temperature[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2011, 39(2): 242-246. |

| [13] |

廖公云, 黄晓明. ABAQUS有限元软件在道路工程中的应用[M]. 南京: 东南大学出版社, 2008. LIAO Gong-yun, HUANG Xiao-ming. Application of ABAQUS Finite Element Software in Road Engineering[M]. Nanjing: Southest University Press, 2008. |

| [14] |

何金龙. 温度场下城市沥青路面车辙成因力学机理分析[D]. 长沙: 中南大学, 2014. HE Jin-long. Mechanical Analysis of Rutting Causes of Urban Asphalt Pavement Considering Temperature Field[D]. Changsha: Central South University, 2014. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y2688230 |

| [15] |

孙凤宾. 沥青路面结构性使用性能的研究[D]. 西安: 长安大学, 2005. SUN Feng-bin. Study on Structural Performance of Asphalt Pavement[D]. Xi'an: Chang'an University, 2005. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y826807 |

| [16] |

谢泽华. 沥青混合料高温稳定性三轴试验研究[D]. 长沙: 长沙理工大学, 2006. XIE Ze-hua. Research on Triaxial Test of Asphalt Mixture High-temperature Stability[D]. Changsha: Changsha University of Science & Technology, 2006. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y975707 |

| [17] |

邱自萍. 高模量沥青混凝土路面抗车辙行为数值模拟[D]. 西安: 长安大学, 2009. QIU Zi-ping. Numerical Simulation of Rutting-resistance Behavior of High Modulous Asphalt Concrete Pavement[D]. Xi'an: Chang'an University, 2009. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1526293 |

| [18] |

高立波. 沥青路面结构抗车辙的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2009. GAO Li-bo. Study of Asphalt Pavement Structure Resisting Rutting[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2009. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D266275 |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35