扩展功能

文章信息

- 陈娟娟, 王生昌, 刘丹, 蔡凤田, 杨泽中

- CHEN Juan-juan, WANG Sheng-chang, LIU Dan, CAI Feng-tian, YANG Ze-zhong

- 乘用车转向性能主观评价与客观评价的相关性

- Correlation between Subjective and Objective Evaluations for Steering Performance of Passenger Cars

- 公路交通科技, 2018, 35(1): 137-141

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(1): 137-141

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.01.018

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-11-04

2. 长安大学 汽车学院, 陕西 西安 710064

2. School of Automobile, Chang'an University, Xi'an Shaanxi 710064, China

在乘用车操纵稳定性能开发与设计的实际过程中,主观评价、客观评价和计算机仿真3种方法相互配合完成评价工作。这一过程需要2~3 a的时间,耗时较长。其主要原因是主观评价不能给出汽车性能与汽车结构之间的联系,而客观评价无法体现驾驶(乘坐)感受。如果能建立主观评价与客观评价之间的相关关系,就能够达到缩短样车设计开发周期、提高效率、降低成本的目标。

从20世纪70年代开始,汽车操纵稳定性能主客观一致性问题成为各大汽车公司及学者的研究重点。国外主要以Leeds大学D. A. Crolla、D. C. Chen等的研究成果为主,采用改变实车物理参数的方式以扩充样本容量[1-6]。国内主要以吉林大学管欣、宗长富等的研究成果为主,主要采用开发型驾驶模拟器对虚拟样车进行研究[7-11]。但主客观评价相关性研究仍存在问题,改变实车物理参数将使得样本性能过于集中,缩小车辆客观测量数据的范围,另外驾驶模拟器减弱了车辆的动力学状态,与实车存在差异,无法反映汽车的动态转向性能,从而影响驾驶感受,由此得到的主观得分、客观测量数据与实车试验有所差别。

因此,为了扩大操稳性能客观测量值范围,更加客观地反映问题,本研究采用不同型号的试验车进行试验,其中,主观评价试验以转向性能为研究对象,客观试验以转向盘角脉冲试验、蛇行试验、转向盘中心区试验为研究对象,采用逐步回归分析法建立主客观评价目标之间的函数关系。

1 主客观评价试验对4辆乘用车进行了主观评价试验和客观评价试验。其中,主观评价试验通过十分制评分法,客观试验采用V-BOX 3i汽车整车性能测试系统采集客观测量数据。

1.1 试验准备(1) 试验车辆

本试验选择4辆乘用车,分别记为V1,V2,V3,V4。这4辆车均为发动机前置前轮驱动、手动变速,其他参数见表 1。

| 基本参数 | V1 | V2 | V3 | V4 |

| 最大总质量/kg | 1 810 | 1 900 | 1 765 | 1 985 |

| 前轮距/cm | 1 540 | 1 513 | 1 517 | 1 560 |

| 后轮距/cm | 1 569 | 1 494 | 1 493 | 1 560 |

| 轴距/cm | 2 850 | 2 513 | 2 610 | 2 661 |

| 转向器型式 | 齿轮齿条转向 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |

| 前悬挂形式 | 多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |

| 后悬挂形式 | 纵向托臂扭力梁 | 扭力梁半独立悬架 | 扭力梁半独立悬架 | 多连杆独立悬架 |

| 前轮胎规格 | 205/60R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 225/65R17 |

| 后轮胎规格 | 205/60R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 225/60R17 |

| 车身稳定控制 | 有 | 无 | 有 | 无 |

试验前,将轮胎气压调整至生产厂家要求值。同时,为了能够精确测量和客观评价车辆转向性能,要求车辆处于最大测试质量状态,即车内座椅乘坐5名平均体重为60 kg左右的人员(包括驾驶员)。

(2) 试验人员

试验人员是性能试验的关键因素,特别是主观评价。本试验共有6名成员,分别为具有主观评价经验的试验工程师1名,助理工程师2名,研究生3名,试验时5人随车试验,具体信息见表 2。

| 项目 | 试验工程师 | 助理工程师 | 助理工程师 | 研究生1 | 研究生2 | 研究生3 |

| 性别 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 |

| 年龄/岁 | 48 | 29 | 26 | 26 | 25 | 23 |

| 体重/kg | 70 | 60 | 45 | 68 | 65 | 43 |

| 职责 | 驾驶、评价 | 数据分析 | 数据采集 | 拆装仪器 | 拆装仪器 | 摄像 |

1.2 主观评价试验

主观评价指标得分采用十分制评分法。本研究借鉴SAE J1441主观评价等级标准建立十分制评分标尺[12],并引入0.25分间隔以提高评分敏感度[13]。

转向性能主观评价体系包含固有转向特性、转向瞬态响应等7个指标。固有转向特性要求汽车在中低侧向加速度范围内应具有中性转向或轻微的不足转向特性;在大侧向加速度工况下,汽车的不足转向程度应随侧向加速度非线性增大。转向瞬态响应要求汽车在转向输入下的运动响应具有线性、无明显滞后、无振荡超调的特征。横摆响应特性要求车辆的横摆角加速度及横摆角应与转向盘转角幅值构成比例关系。转向摆振通过输入正弦激励、脉冲激励及松开方向盘来观察车辆的响应特性。转向回正振荡主要观察松开方向盘后转向盘转角的振荡情况。侧向力表征汽车侧向加速度的建立方式及侧向力对车辆的作用效果[14]。换道行驶特性指车辆在换道行驶中的稳定性与横摆响应特性能够反映车辆的整体性能水平。按照试验道路与试验工况要求,对转向性能主观评价指标进行评价试验,具体得分见表 3。

| 编号 | 主观评价指标 | V1 | V2 | V3 | V4 |

| y1 | 固有转向特性 | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 6.75 |

| y2 | 转向瞬态响应 | 7.25 | 7.50 | 7.00 | 5.75 |

| y3 | 横摆响应特性 | 8.25 | 8.00 | 7.75 | 5.00 |

| y4 | 转向摆振 | 8.25 | 8.00 | 7.25 | 4.00 |

| y5 | 转向回正振荡 | 8.25 | 8.00 | 7.50 | 4.00 |

| y6 | 侧向力 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.75 |

| y7 | 换道行驶特性 | 7.50 | 8.00 | 7.25 | 5.75 |

通过主观评价试验,试验工程师认为车辆V2的转向性能主观感觉表现最为良好,其他依次为V1,V3,V4。具体而言,车辆V1转向响应一般,无过冲现象,横摆较小,快速收敛;车身底盘协调统一,侧向力清晰,转向准确,无需转向调整,转向力感沉重,影响操控舒适度。车辆V2转向响应一般,轻微过冲,横摆角速度增益适度,收敛较快,表现出较好的操控性能、较舒适的转向力及侧向力感,但车身侧倾较明显。车辆V3转向响应一般,轻微过冲,横摆较为明显,但收敛较快;高速时侧倾明显,并且中心区较清晰,转向略感沉重,左右转向灵敏度存在较小差异。车辆V4转向力感较轻,转向准确度高且左右转向对称,但转向沉重、抗侧滑能力不足。

1.3 客观评价试验依据《汽车操纵稳定性试验方法》(GB/T 6323—2014)建立客观评价体系[15],对推荐指标进行相关系数检验,剔除重复性大的指标,建立了17个指标的客观评价指标体系,采用V-BoxTools完成数据的后处理工作,并提取了所需的客观指标值,见表 4。

| 编号 | 参数 | V1 | V2 | V3 | V4 |

| x1 | 共振峰频率/Hz | 1.49 | 1.62 | 1.42 | 1.84 |

| x2 | 共振峰水平 | 1.28 | 1.34 | 2.54 | 6.07 |

| x3 | 相位滞后角/(°) | -36.27 | -35.03 | -25.79 | -18.93 |

| x4 | 平均转向盘转角/(°) | 69.49 | 64.46 | 60.77 | 62.13 |

| x5 | 平均横摆角速度/ [(°)·s-1] |

17.78 | 16.34 | 16.06 | 14.46 |

| x6 | 平均车身侧倾角/(°) | 3.05 | 2.99 | 2.89 | 2.96 |

| x7 | 平均侧向加速度/(m·s-2) | 5.93 | 5.38 | 5.48 | 5.33 |

| x8 | 转向摩擦力矩/(N·m) | 1.447 | 0.372 | 1.459 | 1.235 |

| x9 | 横摆角速度增益/s-1 | 0.240 | 0.210 3 | 0.258 | 0.205 |

| x10 | 横摆角速度响应滞后时间/s | 0.103 | 0.084 | 0.108 | 0.123 |

| x11 | 最小转向灵敏度/ [m·s-2·(°) -1] |

0.115 | -0.077 | -0.025 | -0.083 |

| x12 | 1 m/s2时转向灵敏度/ [m·s-2·(°) -1] |

0.098 | -0.068 | -0.109 | -0.104 |

| x13 | 0 m/s时转向盘力矩/ (N·m) |

-1.900 | -0.704 | -1.460 | -0.847 |

| x14 | 1 m/s时转向盘力矩/ (N·m) |

-0.714 | 1.310 | 2.859 | 1.155 |

| x15 | 转向盘力矩为0时侧向加速度/(m·s-2) | 0.176 | 0.463 | 0.706 | 0.906 |

| x16 | 0 m/s2时转向盘力矩梯度/[(N·m)·(m·s-2)-1] | -0.710 | -1.127 | -1.976 | -0.652 |

| x17 | 1 m/s2时转向盘力矩梯度/ [(N·m)·(m·s-2)-1] |

-0.892 | -0.100 | -0.788 | -0.080 |

2 主客观相关性 2.1 主观评价与客观评价之间的关系

乘用车转向性能主、客观评价相关关系的本质是建立主观评分结果与客观测量数据的函数关系。通过实车试验,已获得转向性能7组主观评价指标得分与17组客观测量数据,并以前者为因变量,记为y,后者为自变量,记为x。由于试验样本量为4,为了让回归方程更加稳定,选择二元线性回归[16]。采用SPSS软件进行逐步回归分析,选择标准化系数,得到主客观评价间的线性回归关系,见表 5。

| 线性回归方程 | 主观指标 | 相关客观指标 |

| y1=-1.127x2-0.28x4 | 固有转向特性 | 共振峰水平、平均转向盘转角 |

| y2=-1.087x2-0.175x7 | 转向瞬态响应 | 共振峰水平、平均侧向加速度 |

| y3=-0.988x2 | 横摆响应特性 | 共振峰水平 |

| y4=-0.985x2 | 转向摆振 | 共振峰水平 |

| y5=-0.983x2 | 转向回正振荡 | 共振峰水平 |

| y6=-1.114x3-0.243x1 | 侧向力 | 相位滞后角、共振峰频率 |

| y7=-0.975x2 | 换道行驶特性 | 共振峰水平 |

2.2 结果分析

分析结果呈现了两种相关关系,分别为二元线性回归关系与一元线性回归关系。其中,具有二元线性回归关系的主观评价指标有3个,分别为固有转向特性、转向瞬态响应、侧向力;具有一元线性回归关系的主观指标共有4个,分别为横摆响应特性、转向摆振、转向回正振荡、换道行驶特性。出现一元关系式的原因在于逐步引入自变量时找不到第2个符合条件的自变量。在关系式中,正负符号分别表示自变量对因变量的显著正负相关性。

另外,呈现线性相关的客观指标主要有共振峰水平、平均转向盘转角、平均侧向加速度、相位滞后角、共振峰频率5个指标,均源自转向盘角脉冲试验、蛇行试验,而与转向盘中心区试验无关。

特别地,在主观评价指标中,6个指标均与共振峰水平呈线性负相关关系,1个指标与其间接相关。

2.2.1 转向性能主观评价与客观试验特性分析3种客观试验表现出不同的车辆操稳特性。转向盘角脉冲试验属于转向瞬态响应试验,能够确定汽车的频率特性。蛇行试验则覆盖了中高速工况下的线性区域和非线性区域。转向盘中心区试验通常采用连续正弦输入,使车辆从线性区驶入中心区,然后驶离中心区的过程,属于穿越中心区类型的试验[17]。虽然这种运动实际上并不代表任何常见的行驶工况,但却是一个特别适合描述转向精度和转向灵敏度的车辆行为。

按照转向性能主观评价的试验要求,车辆常处于大转向盘转角或者大侧向加速度的行驶工况。从客观试验特性的角度来看,前两种试验与转向性能的主观评价要求更加贴近,而转向盘中心区试验与之无关。这主要是因为中心区试验要求在高速行驶时车辆转向盘转动范围不大、侧向加速度较小的直线行驶位置区域,它关注的是小侧向加速度下的操稳特性。

2.2.2 关键指标分析在主客观相关性函数中,大多数方程式包含了共振峰水平指标,可以认为共振峰水平是主观评价的关键指标。

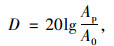

共振峰水平的计算式为:

|

(1) |

式中,D为共振峰水平;Ap为共振峰频率处的横摆角速度增益;A0为频率为零处的横摆角速度增益。

该指标表征了共振频率下车辆的转向灵敏度相对于稳态增益时的失真程度。其值越小,则意味着在整个频率转向操纵下车辆的瞬态响应与稳态响应的偏差越小。这反映到曲线上的特征就是:共振峰水平值越小,幅频特性曲线越平缓。而这反映到主观感觉上就是:共振峰水平值小、转向平稳准确、转向回正振荡小等特性。

值得注意的是侧向力与共振峰频率呈负相关关系。对于共振峰频率,W. Lincke[18]等通过角阶跃试验得到4辆车的幅频特性,建立了主观评价与共振峰频率的线性关系,得到了共振峰频率越高而主观评价越好的结论, 且共振峰频率与共振峰水平为对数关系。因此,在客观评价指标中,共振峰水平是影响主观评价得分的关键指标。

3 结论本研究旨在探究乘用车转向性能主观评价与客观评价的相关关系。通过对4辆试验车(非本研究样本)的实车试验,获得主观得分与测量数据的客观评价,采用多元线性回归分析方法建立了两者的关系函数,得到以下结论:

(1) 转向性能的主观感觉主要与转向盘角脉冲试验、蛇行试验的客观指标相关,而与转向盘中心区试验的客观评价指标无关。

(2) 在小样本条件下,转向性能主观评价指标与客观指标均呈线性关系。其中,共振峰水平是影响转向性能主观评价指标得分的重要客观指标,且均与主观评价指标呈显著负相关关系;当共振峰水平较小时,转向性能将获得良好的主观得分。

未来的研究将在增加试验样本的基础上尝试使用非线性分析挖掘主、客观评价间的非线性关系。

| [1] |

CHEN D C, CROLLA D A, ALSTEAD C J, et al. A Comprehensive Study of Subjective and Objective Vehicle Handling Behaviour[J]. Vehicle System Dynamics, 1996, 25(S1): 66-86. |

| [2] |

ZSCHOCKE A K, ALBERS A. Links between Subjective and Objective Evaluations Regarding the Steering Character of Automobiles[J]. International Journal of Automotive Technology, 2008, 9(4): 473-481. |

| [3] |

LAURENCE P, BASSET M, COUTANT P, et al. Lateral Vehicle Behaviour:Comparison of Subjective/Objective Assessment Using the Choquet Integral[J]. Vehicle System Dynamics, 2010, 34(5): 357-379. |

| [4] |

CHABRIER E, GRIMA M. Subjective and Objective Vehicle Tests, Two Parallel Vehicle Handling Evaluations[C]//Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress. Berlin:Springer Berlin Heidelberg, 2012:1767-1775.

|

| [5] |

HE Xu-xin, SU Zhi-cheng. Links between Subjective Assessments and Objective Metrics for Steering[D]. Stockholm:Royal Institute of Technology, 2012.

|

| [6] |

GÓMEZ G L G, NYBACKA M, BAKKER E, et al. Findings from Subjective Evaluations and Driver Ratings of Vehicle Dynamic:Steering and Handling[J]. Vehicle System Dynamics, 2015, 53(10): 1416-1438. |

| [7] |

宗长富, 郭孔辉. 汽车操纵稳定性的主观评价[J]. 汽车工程, 2001, 22(5): 289-292. ZONG Chang-fu, GUO Kong-hui. Subjective Evaluation for Handling and Stability of Vehicle[J]. Automotive Engjineering, 2001, 22(5): 289-292. |

| [8] |

白艳. 基于多元线性回归的汽车操纵稳定性评价方法探索[D]. 长春: 吉林大学, 2007. BAI Yan. Research of Vehicle Handling Evaluation Method Based on Multiple Linear Regressions[D].Changchun:Jilin University, 2007. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SXQC201502019.htm |

| [9] |

党建民, 陈慧, 赵祥磊, 等. 中间位置转向力特性主、客观评价相关性的研究[J]. 汽车工程, 2015, 37(8): 946-950. DANG Jian-min, CHEN Hui, ZHAO Xiang-lei, et al. A Study on the Correlation Between Subjective and Objective Evaluations for On-center Steering Force Characteristics[J]. Automotive Engineering, 2015, 37(8): 946-950. |

| [10] |

孔繁森, 郭孔辉, 宗长富. 基于演化策略的汽车操纵稳定性主、客观评价的灰关联性研究[J]. 机械工程学报, 2004, 40(7): 119-123. KONG Fan-sen, GUO Kong-hui, ZONG Chang-fu. Study on Grey Relationship between Objective and Subjective Evaluation of Motor Vehicle Maneuverability and Stability Based on Genetic Algorithms[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2004, 40(7): 119-123. |

| [11] |

赵振东, 雷雨成. 汽车操纵稳定性主、客观评价数据的一种处理方法[J]. 汽车科技, 2007(5): 21-24. ZHAO Zhen-dong, LEI Yu-cheng. A Data Processing of Subjective and Objective Evaluation of Vehicle Handling[J]. Automobile Science & Technology, 2007(5): 21-24. |

| [12] |

SAE J1441-1998, Subjective Rating Scale for Vehicle Handling[S].

|

| [13] |

田晓雪. 汽车主观性能评价方法研究[D]. 西安: 长安大学, 2014. TIAN Xiao-xue. Research on Subjective Evaluation Method of Automobile Performance[D].Xi'an:Chang'an University, 2014. http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/D558433 |

| [14] |

贝尔恩德H, 汉斯J B. 汽车行驶动力学性能的主观评价[M]. 北京: 人民交通出版社, 2010. BERND H, HANS J B. Subjective Evaluation of Driving Dynamics Performance of Automobile[M]. Beijing: China Communications Press, 2010. |

| [15] |

GB/T 6323-2014, 汽车操纵稳定性试验方法[S]. GB/T 6323-2014, Controllability and Stability Test Procedure for Automobile[S]. |

| [16] |

何晓群, 刘文卿. 应用回归分析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015. HE Xiao-qun, LIU Wen-qing. Applied Regression Analysis[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2015. |

| [17] |

王长青. 乘用车中心区操纵稳定性客观评价指标体系研究[D]. 长春: 吉林大学, 2012. WANG Chang-qing. Study on Objective Evaluation Index System of On-center Handling for Passenger Car[D]. Changchun:Jilin University, 2012. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BJQC201504004.htm |

| [18] |

LINCKE W, RICHTER B, SCHMIDT R. Simulation and Measurement of Driver Vehicle Handling Performance[EB/OL].[2016-09-09]. http://http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%283669677193a3fad8dec7809f1ab4021b%29&filter=sc_long_sign&tn=SE_xueshusource_2kduw22v&sc_vurl=http%3A%2F%2Fpapers.sae.org%2F730489%2F&ie=utf-8&sc_us=7801937607496613424.

|

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35

,

,