扩展功能

文章信息

- 胡立伟, 陈政, 张婷

- HU Li-wei, CHEN Zheng, ZHANG Ting

- 基于高原地区高速公路特长隧道路段的跟车特征与安全性研究

- Study on Car-following Characteristics and Safety Based on Extra-long Expressway Tunnel Section in Plateau Region

- 公路交通科技, 2018, 35(1): 112-120

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(1): 112-120

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.01.015

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-12-30

隧道路段作为道路交通的重要组成部分,车辆在通过隧道时,会发生明显的空间及照度变化,从生理和心理上会对驾驶人产生较大影响,产生安全隐患,尤其对高原光照更为强烈的地区,照度变化的影响更为强烈。

隧道长度在3 000 m以上的隧道属特长隧道,从事故统计数据上来看,虽然隧道交通事故次数所占比例较少,但重大事故发生次数与死亡人数却占较大比例,且极易造成群死群伤,其中,长隧道与特长隧道的事故特性与短隧道存在明显差异,Shy Bassan的研究表明短隧道在入口路段发生事故的概率高于长隧道,车辆在特长隧道内部行车时间较长,由于隧道内部单调的环境,驾驶员的注意力会降低,在出口路段发生交通事故概率较高[1]。目前,国内外学者对隧道内的照明及隧道路段交通事故点的分布规律进行了深入研究,F H Amundsen,G Ranes[2]和张生瑞等[3]通过对国内外高速公路隧道事故数据进行统计分析,得到了交通事故的时空分布、形态、车辆类型规律。在隧道车辆运行特征研究方面,李雪玲[4]与周忠业[5]等分别用平原隧道与隧道群的行车速度作为研究变量,对隧道车辆运行特征进行了研究。车辆的跟驰是一种周期性的变化,在后方跟驰的车辆的速度与跟车距离与前车一直处于震荡的情况,行车环境的变化以及前方车速的波动会使震荡的情况加剧,这种情况会对安全行车产生不利的影响[6]。

当隧道进出口处缺乏足够的照明时,极易对驾驶人的视线产生影响,从而增加了行车风险[7-8]。根据《公路隧道通风照明设计规范》(JTG/TD70/2-01—2014)[9]中的内容,对我国公路隧道的照明设备提出了很高的要求,但却造成了公路隧道照明能源的大量消耗,在我国尤其是西南部高原多山地区,照度强烈、隧道多,由于运营成本等因素的制约,大部分情况下难以达到运营安全需求。考虑到高原隧道其独有的特性,平原隧道的研究方法不适用于高原的行车特性与驾驶安全性的研究,应考虑高原隧道与平原隧道的不同,针对其特性展开研究,以保障高原隧道路段行车安全,提高通行效率。

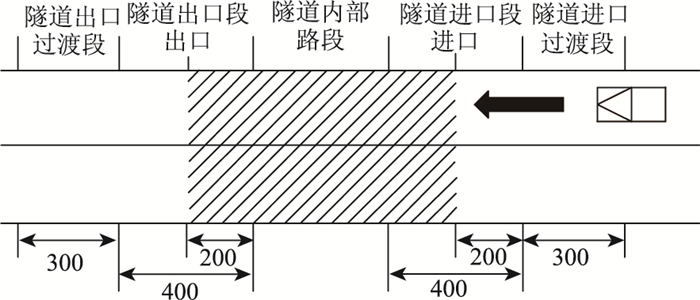

1 高原地区高速公路特长隧道路段划分及车辆运行影响因素分析 1.1 高原地区高速公路特长隧道路段划分由于国内的规范标准没有对隧道路段进行详细的划分,因此参考国内对隧道路段的划分方法[9],并结合高原地质、气象特点与行车安全性的影响,对高原特长隧道路段进行了划分,本研究将隧道分为5段,具体分段情况如图 1所示。

|

| 图 1 高原特长隧道分段示意图(单位:m) Fig. 1 Schematic diagram of sections of plateau extra-long tunnel(unit:m) |

| |

1.2 高原地区高速公路特长隧道路段跟车影响因素分析

隧道路段作为公路中的特殊路段,其对驾驶车辆的影响主要通过以下几个方面:

(1) 照度隧道作为一种特殊的管状结构物,车辆在通过隧道的进口和出口时分别经历照度由强到弱和由弱到强的变化过程,这种照度短时间的剧烈变化会对驾驶人的心理和生理产生极大载荷,易诱发不良驾驶行为并导致交通事故,由于照度的剧烈变化会在隧道进口和出口前出现“黑洞效应”和“眩光”的现象,此时驾驶人无法看清前方的交通状况,易导致交通事故的发生[10]。

(2) 交通规则由于隧道内部限速,一般情况下隧道内部与外部车速会有较大差距,同时隧道内禁止超车及换道,因此隧道内车辆的行驶易处于跟驰的状态。

(3) 驾驶人心理隧道内部行车环境与外部有较大差异。当驾驶人驾车由良好环境进入较差环境时,会产生一定的恐惧心理,车速降低,跟车距离增大[11]。当适应了环境时车速提高,跟车距离减小;在通过隧道出口进入外部良好行车环境时,长时间隧道内部行车的压力得到释放,易导致驾驶人逃逸心理的产生,发生超速等危险驾驶行为。

(4) 交通标志道路交通标志会对驾驶人行车产生一定的提示作用,如在距隧道进口500 m处设置隧道提示,在接下来的行车过程中,驾驶人会有意识地进行减速。

(5) 隧道长度不同的隧道长度对车辆的行驶产生的影响是不同的,由于隧道内部行车环境较差,长时间的隧道内部行车容易使驾驶人视线出现错觉,对速度与跟车距离的判断也会出现误差,不利于道路的行车安全。

(6) 线性组合隧道路段不同的线性组合对车辆运行的影响主要体现在车速方面,平曲线半径较小的危险弯坡组合路段行驶时,为了保证安全一般会降低车速[12],合理的线性组合会利于行车安全,不合理的线性组合也会造成行车风险的上升。

2 数据采集及预处理本研究以G5国道云南省境内麻地箐隧道(全长3 085 m,属特长隧道)为例开展研究。为研究隧道路段车辆运行特征,对隧道路段试验车辆进行地点车速与跟车距离记录,并对采集数据进行了预处理。

2.1 试验公路隧道的选取麻地箐隧道平均海拔1 895 m,云南省境内的特长隧道,隧道为单洞双线两车道,隧道内有照明,在隧道入口前500 m处设置有隧道警示标志,隧道内限速80 km/h,该隧道所处高速公路车流量中等,有利于研究隧道路段车辆的跟车特征。

2.2 试验驾驶人考虑到实车试验的危险性,驾驶人选取4名驾龄在5 a以上,矫正视力均在5.0以上,对道路熟悉程度一般,拥有C照驾驶证的男性驾驶人,使用同一车辆各1次,共4次的实车试验,并分别对4位驾驶人进行编号A,B,C,D。

2.3 试验时间2016年9月对整个高原特长隧道路段进行地点车速与跟车距离调查,由于隧道事故在晴朗的天气事故率较高,且照度强烈也是高原地区的特征,所以试验时间选在晴朗的白天。

2.4 试验车辆及试验仪器试验车型选用别克威朗,试验仪器选用激光测距仪、GPS、行车记录仪、非接触式五轮仪。

2.5 试验过程本研究对数据的采集采用实车行驶的实时数据采集。在试验车中有3名成员,1位驾驶人,1人使用激光测距仪测量与前车的跟车距离,1人控制GPS与非接触式五轮仪设备对路段位置与车速进行记录。车速、跟车距离、路段位置测量工具的精度分别为0.1 km/h,0.01 m,0.1 m。由于在隧道内部无GPS信号,因此隧道内部路段位置通过非接触式五轮仪测量,在车速与距离的记录时,皆为1 s统计1次数据。对每位驾驶人的试验数据进行分组,共得到4组数据,其中地点车速有效数据1 276个,跟车距离有效数据643个。

2.6 数据预处理对高原隧道的6个路段与4位驾驶人的车速与跟车距离的平均值、标准差、峰度和偏度进行计算,以此对在隧道不同路段、不同驾驶人的车速和跟车距离分布与集中趋势有一个更为直观的反应,计算的结果汇总于表 1,表 2。

| 路段名称 | 平均速度/ (km·h-1) |

速度标准差/ (km·h-1) |

速度峰度 | 速度偏度 | 平均跟车距离/m | 跟车距离 标准差/m |

距离峰度 | 距离偏度 |

| 隧道进口过渡段 | 77.40 | 12.47 | 0.29 | 1.16 | 111.92 | 8.63 | -0.10 | -0.46 |

| 隧道进口段 | 66.55 | 9.791 | 4.225 | 0.764 | 97.72 | 11.98 | -0.52 | -0.30 |

| 隧道内部路段 | 69.38 | 6.731 | -0.687 | -0.879 | 97.34 | 7.45 | -0.088 | -0.37 |

| 隧道出口路段 | 68.36 | 10.65 | 3.22 | -0.39 | 112.85 | 16.32 | -0.73 | 0.38 |

| 出口过渡段 | 79.72 | 7.19 | 2.54 | 1.13 | 96.57 | 26.146 | -1.21 | 0.28 |

| 路段名称 | 危险系数均值 | 最大值 | 最小值 | 偏度 | 峰度 |

| 隧道进口过渡段 | -0.35 | 0.16 | -0.90 | -0.18 | -1.19 |

| 隧道进口段 | 0.11 | 1.72 | -0.87 | 0.81 | 2.54 |

| 隧道内部路段 | -0.2 | 0.29 | -0.91 | -0.22 | -0.48 |

| 隧道出口路段 | -0.34 | 1.98 | -2.20 | 0.95 | 2.78 |

| 出口过渡段 | 0.62 | 1.33 | -0.23 | -0.47 | -0.83 |

| 黑洞效应路段 | -0.23 | 0.37 | -0.87 | -0.67 | -0.95 |

| 眩光路段 | 0.25 | 1.98 | -2.20 | 0.92 | 2.84 |

3 速度、跟车距离分析

本研究通过采集车辆在高原特长隧道路段的车速与跟车距离数据,在此基础上分析高原特长隧道5个路段的行车速度与跟车距离变化,可以得到车速与跟车距离的变化规律,通过与平原长隧道路段车速特征进行对比分析,有助于解决高原隧道的行车安全问题。

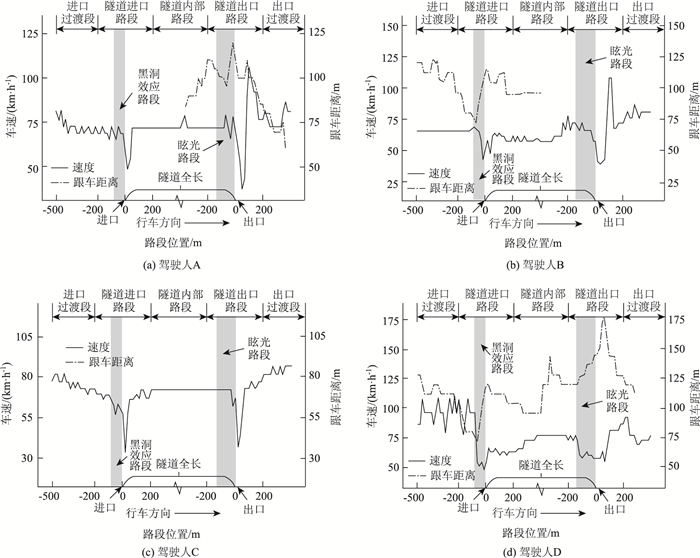

由于车辆在进入隧道200 m之后路段,在未发生交通意外的情况下车辆的速度与跟车距离趋于稳定,因此在这里对隧道内部路段大量行车数据只进行统计分析,不在图中进行展示。4位驾驶人的行车速度及跟车距离变化图如图 2所示。

|

| 图 2 试验驾驶人在高原特长隧道车速与跟车距离变化 Fig. 2 Changes of test drivers' speeds and car-following distances in plateau extra-long tunnel |

| |

从4位驾驶人的车速与跟车距离变化图可以发现,虽然由于不同驾驶人的性格、驾驶习惯以及所面临交通状况的差异,行车速度的大小及其变化幅度会有一定的不同,且有2位驾驶人的跟车距离数据采集不全,1位驾驶人的跟车距离数据没有采集到,但是通过采集到的相同路段的数据进行对比分析可得高原隧道路段车辆跟车距离的变化趋势,从高原特长隧道路段的车速与跟车距离变化趋势上来看是大体一致的。因此对4位驾驶人的车速与跟车距离求均值,用二者的均值来表示本隧道路段(高原特长隧道)的车速与跟车距离,并绘制了在隧道路段的变化图,见图 3。

|

| 图 3 高原特长隧道路段车速与跟车距离变化 Fig. 3 Changes of vehicle speed and car-following distance in plateau extra-long tunnel |

| |

图 3中,车速表现为在隧道入口前过渡段进行缓慢减速,在隧道口前100 m左右位置会发生一个剧烈的减速然后加速的阶段,然后在进入隧道50 m后开始小幅度地持续加速,一般在隧道内约150 m处速度达到一个恒定值,一直持续到距离隧道出口200 m处左右,速度才会出现较为明显的波动。在距离出口约100 m处开始减速,到达距离出口50 m处时进行幅度较大的减速,在出口前30 m发生剧烈减速,到驶出出口30 m处进行剧烈加速,在驶出出口100 m处开始减速,到200 m速度变化幅度减小然后逐渐趋于稳定。

车辆跟车距离在隧道进口前500 m到50 m路段跟车距离呈阶梯状下降趋势;在隧道进口前50 m到进口处路段跟车距离激烈增加,在之后的200 m路段跟车距离逐渐下降并长时间内处于平稳状态;在距离隧道出口约200 m位置跟车距离出现明显的变化,呈大幅度地上升且波动较为剧烈。因驾驶人不同会在隧道出口50 m范围路段内达到在整个隧道路段的跟车距离最大值;在跟车距离在隧道出口路段达到峰值后,接下来的50 m路段跟车距离会剧烈降低,驾驶人换道意愿较为强烈。当到达隧道出口外100 m处时,跟车距离的下降趋势停止,并呈现上升趋势,在隧道出口外480 m处趋于稳定状态。

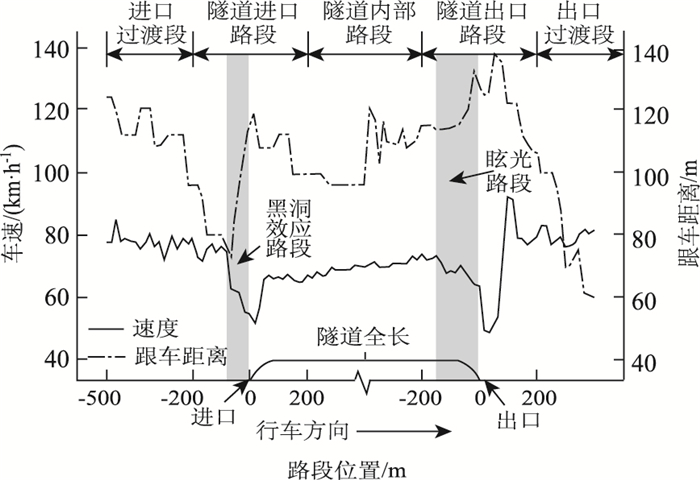

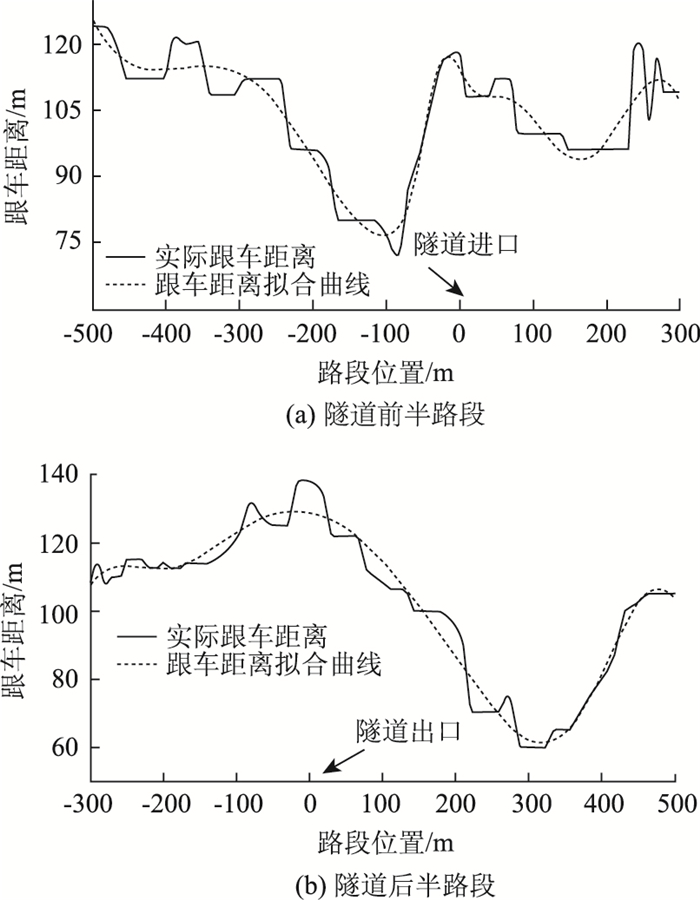

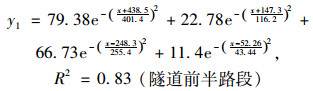

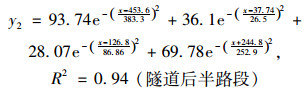

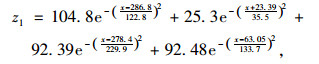

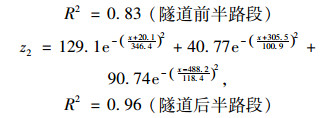

根据高原特长隧道车速与跟车距离的数据,建立车速、跟车距离与路段位置的模型,发现车速、跟车距离与隧道路段的关系可以用高斯函数进行较好表示。以隧道内部路段为中心,将高原特长隧道路段分为前后两路段,分别进行曲线拟合,车速与跟车距离的高斯函数拟合图像如图 4、图 5所示。

|

| 图 4 车速随隧道路段变化的高斯拟合图像 Fig. 4 Gauss fitting images of vehicle speed varying with tunnel section |

| |

|

| 图 5 跟车距离随隧道路段变化的高斯拟合图像 Fig. 5 Gauss fitting images of car-following distance varying with tunnel section |

| |

|

(1) |

|

(2) |

式中,y1表示隧道前半路段车速;y2表示隧道后半路段车速;x表示路段位置。

|

(3) |

|

(4) |

式中,z1为隧道前半路段跟车距离;z2为隧道后半路段跟车距离;x为路段位置。

3.1 隧道进口过渡段隧道进口过渡路段由驾驶人看到隧道警示标志开始,是普通高速公路路段到受隧道环境影响路段的过渡路段,由于隧道内部路段一般会进行限速,所以驾驶人会有意识地进行减速以适应隧道内部的行车规则。

从高原隧道路段车速与跟车距离变化图中可以得知,在该路段驾驶人都会对车辆进行小幅的减速,跟车距离也趋于减小,但由于驾驶人自身的驾驶特性及发现隧道警示标志时间的不同,其减速的选择时间以及减速幅度也会有差异,如:A和C驾驶人是小幅度地波动下降,驾驶人B车速最为平稳,驾驶人D的车速波动幅度较大。但是总的来看,在该路段驾驶人都会对车辆进行一定程度的减速,跟车距离也趋于减小。从车速和跟车距离的变化上来分析,二者变化趋于缓和变化,在该路段较少有交通事故的发生。

3.2 隧道进口段驾驶人在隧道进口段车速变化表现为进隧道前减速,进隧道后加速,且车速变化地点在隧道内150 m左右。根据以往研究者的成果以及对试验反馈来看,该路段对驾驶人最大的影响在于照度的剧烈变化造成的视觉震荡,导致驾驶人在暗适应时期无法确定前方的交通状况,驾驶人在隧道口前约80 m左右位置受到隧道入口“黑洞效应”的影响,在该时期,车速变化剧烈,4辆车的最大减速度为25.79 km/h,当驾驶人对隧道内部环境稍微适应时,会进行一个小幅度的加速。在“黑洞效应”期间驾驶人因为前方交通状况难以把握,因此会下意识的增加跟车距离,以保证行车安全,在此期间跟车距离变化较为剧烈[11]。

3.3 隧道内部路段在该路段开始,由于驾驶人对隧道内部低照度环境还未完全适应以及刚进入隧道造成的恐惧心理,对车辆的驾驶比较谨慎,车速与跟车距离趋于恒定,当到达隧道内部200 m左右位置时,驾驶人对隧道内部的光线以及行车环境开始适应后,都先后选择了一定程度的加速,变化过程趋于温和,当速度和跟车距离达到一定的值后,二变量的值基本保持不变。

3.4 隧道出口段当车辆驶出隧道时,由于外界照度强烈,会产生“眩光”现象,会对驾驶人行车产生较大影响,驾驶人在距隧道出口150 m到出口路段受到“眩光”影响,驾驶人为保证行车安全,会下意识采取降低车速,增加跟车距离的操作,从数据上来看“眩光”对驾驶人行车产生的影响高于“黑洞效应”,表现为车速的变化幅度以及作用距离[13]。

在出口至出口外50 m路段,表现为明显的加速过程,最大加速度达到25 m/s2,这是因此长时间的隧道内行驶,单调且较差的行车环境会让驾驶人感觉比较压抑,产生“逃逸”的心理[6],这也造成了隧道后半路段的车速高于前半路段。

3.5 隧道出口过渡段本路段车速变化特征与隧道进口段的十分类似,在经过了隧道出口到出口外200 m的车速大幅度波动的路段,车速由接近隧道内的速度,持续进行着小幅度加速,直到达到高速公路正常路段的车速,跟车距离在持续地以较大幅度减小,最后保持在64 m左右范围,这过程在约260 m长路段中完成。

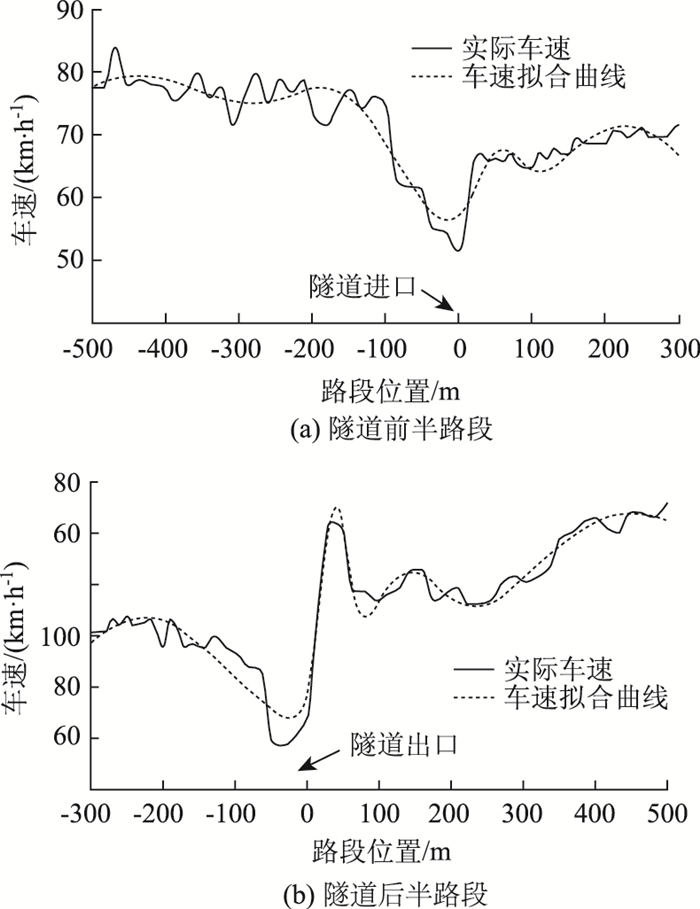

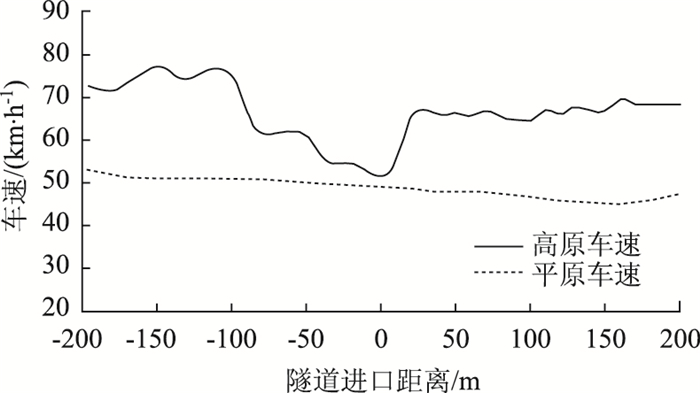

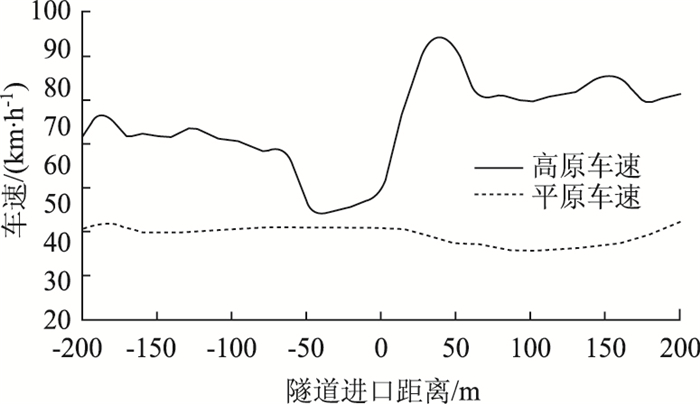

4 高原特长隧道车辆运行安全性分析 4.1 高原与平原长隧道进出口路段车辆运行速度异同分析高原隧道具有其独有的特性,如位于云贵高原的昆明,光照强度最大可达到100 000 lx以上,而平原地区的光照为70 000 lx左右,所以单从以上的内容研究,不能很好地凸显其与平原地区车辆运行特征的不同。以往的研究表明隧道的进口和出口附近是事故的多发地点,且数据预处理结果表明,隧道的进出口附近速度标准差远大与其他路段,因此本节选取高原与平原长隧道在隧道进出口路段的车辆速度运行规律进行比较分析。

参考李雪玲[3]等人在陕西省做的平原地区长隧道速度试验数据,高原特长隧道与平原长隧道的进口与出口均与曲线路段相连,在对比时只比较隧道进口与出口路段,因此具备可比性,高原地区与平原地区驾驶人在隧道进口和出口的速度对比图如图 6、图 7所示。

|

| 图 6 隧道进口路段车速对比图 Fig. 6 Comparison of vehicle speeds at tunnel entrance section |

| |

|

| 图 7 隧道出口路段车速对比图 Fig. 7 Comparison of vehicle speeds at tunnel exit section |

| |

从隧道进口段和出口段的车速对比图中可以看出,高原隧道路段行车的驾驶人在隧道进口和出口的平均车速都高于平原地区;平原地区隧道的进口和出口的车速较为稳定,变化趋势缓和,而高原隧道的车速变化剧烈,尤其是在隧道进口前50 m到隧道进口内部50 m和隧道出口外100 m处;高原隧道与平原隧道在进口和出口车速变化趋势大致是相同的,均表现为先减速后加速,不过减速与加速的路段位置有差异;平原长隧道进出口路段的车速用二次多项式可进行较好拟合,而高原特长隧道进出口路段车速要4阶高斯函数才可达到较好的契合水平。

4.2 高原特长隧道安全行车影响分析陈磊,张生瑞[14],张玉春[15]等人对中国高速公路事故形态进行了研究,结果表明隧道出入口发生事故的概率较高,长大隧道发生事故的概率远高于短隧道,隧道内的主要事故形态为追尾。

车速和事故数及严重程度之间的关系,一直是道路交通安全领域研究的重点,从车速角度对路段行车的安全性进行分析具有一定的科学性。Baruya和Finch的研究表明平均速度、速度梯度对事故数都有影响,平均速度增加,事故数增加;但如果平均速度增加,而此时速度梯度减小,事故数会降低[16]。美国研究发现,事故严重程度与车辆速度平方成正比[17],我国裴玉龙对我国部分高速公路的速度标准差和亿车公里事故率进行了分析,表明事故率随着速度的标准差增大而增大,车速分布得越离散,事故率越高[18]。

跟车距离与事故的发生直接相关,跟车距离是驾驶人在行车时根据速度与前方交通环境实时掌控,其值一般处于驾驶人认为的安全距离,但是由于隧道路段特有的“黑洞效应”和“眩光”现象,在期间驾驶人无法确认前方的交通状况以做出合理的决策,所以在隧道路段行车安全分析应考虑跟车距离的因素。

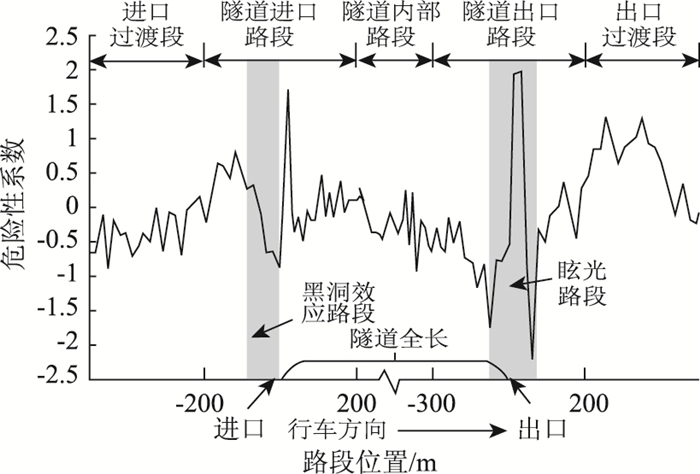

4.3 高原特长隧道行车危险系数评价模型通过定义危险性系数来对高原特长隧道路段不同位置的安全性进行评定。

危险性系数:

|

(5) |

式中,α为加速度权重;β为跟车距离权重;a*为归一化后的加速度;l*为归一化后的跟车距离,即用加速度和跟车距离相对于位置的变化率的和来对危险性系数进行计算,危险性系数θ越大,则表示该点的安全性越差。由于加速度与跟车距离具有不同的量纲和量纲单位,因此在进行危险性系数计算前先对二者分别进行归一化处理,归一化方法采用Z-score标准化方法,转化函数为:

|

(6) |

式中,μ为所有样本数据的均值;σ为所有样本数据的标准差。

4.4 应用分析归一化后根据公式(5)求得高原隧道路段各点的行车危险系数,在计算时,考虑到加速度与跟车距离都会对行车的安全性产生较大影响,所以权重α,β皆取0.5。计算结果如图 8所示,并对各路段危险系数进行统计分析,结果汇总于表 2。

|

| 图 8 高原特长隧道路段危险系数 Fig. 8 Risk factors of plateau extra-long tunnel sections |

| |

从高原与平原地区的隧道进口段和出口段的车速对比图中可以得出,高原隧道路段的平均车速高于平原隧道路段,同时由于高原地区照度强于平原地区,在隧道的进口和出口产生的“黑洞效应”和“眩光”对驾驶人造成的影响更为明显,因此高原隧道在进口段和出口段车速波动幅度远大于平原隧道,行车安全性低于平原地区,存在较大的安全隐患。

(1) 从高原隧道路段行车危险性系数图中可以明显看出,在隧道进口过渡段危险性系数基本处于0以下,且此路段车速与跟车距离变化幅度较低,安全性较高。

(2) 隧道进口路段行车危险性系数处于0以上的路段较多,且在隧道进口内30 m左右位置的危险性达到了全路段第二高的数值,此路段较低。“黑洞效应”对驾驶员产生作用的路段危险性不高,是因为在“黑洞效应”影响时期驾驶员由于无法判断前方交通状况,车速与跟车距离会较快降低与增加,从而保证了较好的安全性。此路段危险性最低的地点在“黑洞效应”结束后出现,主要是由于驾驶员的暗适应时期结束,在黑洞效应路段车速处于一个较低值的驾驶人可以看清前方的交通状况时,其车速会剧烈增加,跟车距离急剧减小,易导致交通事故的发生。

(3) 隧道内部路段车速与跟车距离基本处于稳定值,危险系数在0以下,安全性较高。

(4) 隧道出口路段除了在“眩光”对驾驶员作用的路段外,危险系数多处于0以下。在距隧道出口约100 m位置的点是高原隧道路段最易发生交通事故的点。驾驶人在隧道内的长时间行驶,加上隧道内较差的光环境,易导致在驾驶人在照度剧烈变化的情况下造成对车速的错误估计,产生速度剧烈变化的现象。本路段安全性较低。

(5) 隧道出口过渡路段危险性系数基本处于0以上,行车安全性较低。从车速与跟车距离上看,在隧道出口外100 m处有车速达到了在整个隧道路段的最大值,跟车距离却呈下降的趋势,这种现象是造成此路段行车危险性较高的原因,但本路段没有出现如隧道进出口路段危险性极高的地点。

5 结论(1) 高原特长隧道的车辆运行规律与平原长隧道大致相同,但高原特长隧道的车辆平均运行速度高于平原长隧道,且在隧道的进出口车速会发生较大幅度地波动。

(2) 高原特长隧道行车的危险性高于平原长隧道,尤其是在隧道进出口路段的“黑洞效应”和“眩光”作用时期,高原特长隧道进口内部30 m与距出口80 m处位置危险性最高。

(3) 高原特长隧道行车受光线变化的影响较为明显,在隧道进口和出口易出现“黑洞效应”和“眩光”现象,且“眩光”对行车的影响大于“黑洞效应”。

(4) 对高原特长隧道路段进行设施布设,制订交通控制策略时,可将隧道进出口过渡路段作为控制对象,使车辆到达隧道前降低行驶速度,并在隧道出口处防止车速增加过快,提高隧道进出口的行车平稳性。

| [1] |

BASSAN S. Overview of Traffic Safety Aspects and Design in Road Tunnels[J]. IATSS Research, 2016, 40(1): 35-46. |

| [2] |

AMUNDSEN F H, RANES G. Studies on Traffic Accidents in Norwegian Road Tunnels[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2000, 15(1): 3-11. |

| [3] |

张生瑞, 马壮林, 徐景翠. 高速公路隧道内交通事故分布规律[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2008, 28(4): 74-78. ZHANG Sheng-rui, MA Zhuang-lin, XU Jing-cui. Traffic Accidents Distribution Law in Freeway Tunnel[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2008, 28(4): 74-78. |

| [4] |

李雪玲, 金年生, 林淼. 山区公路长隧道进出口段运行车速分析[J]. 公路与汽运, 2011(4): 73-75. LI Xue-ling, JIN Nian-sheng, LIN Miao. Analysis on Vehicle Driving Speed in Long Highway Tunnel in Mountain Area[J]. Highways and Automotive Applications, 2011(4): 73-75. |

| [5] |

周忠业, 廖志高, 柳本民, 等. 高速公路隧道群行车特性及安全性分析[J]. 交通与计算机, 2008, 26(1): 27-30. ZHOU Zhong-ye, LIAO Zhi-gao, LIU Ben-min, et al. Analysis of Traffic Property and Safety in Freeway Tunnel Group[J]. Computer and Communications, 2008, 26(1): 27-30. |

| [6] |

CHEN D, LAVAL J, ZHENG Z, et al. A Behavioral Car-following Model that Captures Traffic Oscillations[J]. Transportation Research Part B:Methodological, 2012, 46(6): 744-761. |

| [7] |

ONAYGIL S, GÜLER Ö, ERKIN E. Determination of the Effects of Structural Properties on Tunnel Lighting with Examples from Turkey[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2003, 18(1): 85-91. |

| [8] |

CALIENDO C, DE GUGLIELMO M L, GUIDA M. A Crash-prediction Model for Road Tunnels[J]. Accident Analysis and Prevention, 2013, 55(55C): 107-15. |

| [9] |

JTG/TD70/2-01-2014. 公路隧道通风照明设计规范[S]. JTG/TD70/2-01-2014. Specifications for Design of Ventilation and Lighting of Highway Tunnel[S]. |

| [10] |

MA Z L, SHAO C F, ZHANG S R. Characteristics of Traffic Accidents in Chinese Freeway Tunnels[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2009, 24(3): 350-355. |

| [11] |

BOMMEL W V. Road Lighting:Fundamentals, Technology and Application[M]. Berlin: Springer, 2015.

|

| [12] |

阎莹, 刘浩学. 山区公路纵坡路段线形指标对驾驶员心理生理影响研究[J]. 武汉理工大学学报:交通科学与工程版, 2008, 32(6): 1013-1016. YAN Ying, LIU Hao-xue. Study on Effect of Alignment Index of Longitudinal Slope Sections of Mountain Roads on Drivers' Psychology and Physiology[J]. Journal of Wuhan University of Technology:Transportation Science and Engineering Edition, 2008, 32(6): 1013-1016. |

| [13] |

王辉, 刘浩学, 赵伟华. 公路隧道环境中交通事故特征分析[J]. 公路, 2009(11): 144-147. WANG Hui, LIU Hao-xue, ZHAO Wei-hua. Analysis of Traffic Accidents in Highway Tunnel Environment[J]. Highway, 2009(11): 144-147. |

| [14] |

陈磊, 张生瑞. 高速公路隧道群路段安全设施设置问题[J]. 公路, 2012(12): 94-97. CHEN Lei, ZHANG Sheng-rui. Problems on Layout of Safety Facilities in Sections of Expressway Tunnel Group[J]. Highway, 2012(12): 94-97. |

| [15] |

张玉春, 何川, 吴德兴. 高速公路隧道交通安全事故特性及其防范措施[J]. 西南交通大学学报, 2009, 44(5): 776-781. ZHANG Yu-chun, HE Chuan, WU De-xing. Characteristics and Countermeasures of Traffic Accidents in Expressway Tunnel[J]. |

| [16] |

GOLOB T F, RECKER W W, ALVAREZ V M. Freeway Safety as a Function of Traffic Flow[J]. Accident Analysis and Prevention, 2004, 36(6): 933-946. |

| [17] |

ARENDS B J, JONKMAN S N. Evaluation of Tunnel Safety:Towards an Economic Safety Optimum[J]. Reliability Engineering and System Safety, 2005, 90(2): 217-228. |

| [18] |

裴玉龙, 程国柱. 高速公路运行车速调查与限制车速问题研究[J]. 哈尔滨工业大学报, 2003, 35(2): 41-45. PEI Yu-long, CHENG Guo-zhu. Research on Operation Speed and Speed Limit for Freeways in China[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2003, 35(2): 41-45. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35

,

,