扩展功能

文章信息

- 马书红, 葛永, 胡美芳, 孙言涵

- MA Shu-hong, GE Yong, HU Mei-fang, SUN Yan-han

- 基于重力模型的公路网可达性测算模型

- A Measurement Model of Highway Network Accessibility Based on Gravity Model

- 公路交通科技, 2018, 35(1): 105-111, 120

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(1): 105-111, 120

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.01.014

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-10-25

2. 中铁第五勘察设计院集团有限公司, 北京 102600;

3. 铁道第三勘察设计院集团有限公司, 天津 300142

2. China Railway Fifth Survey and Design Institute Group Co., Ltd., Beijing 102600, China;

3. The Third Railway Survey and Design Institute Group Co., Ltd., Tianjin 300142, China

作为反映交通和土地利用关系的重要指标,可达性在公路网连通效果评价方面应用广泛。1959年,Hansen最早提出了可达性的概念,将其定义为交通网络中各节点相互作用机会的大小,并用Hansen势能模型加以描述[1]。Dalvi将可达性理解为特定交通系统中从某一区域到达任意一土地利用活动地点的便利程度[2]。Shen在Hansen势能模型的基础上,将可达性定义为个体间在空间上相互作用的潜力[3]。此后,可达性涉及的研究范围与领域更加广泛:Halden对现有可达性计算模型及其特点、相关文献等进行了研究[4];Kockelman等对可达性的不同含义、计算模型、应用条件等结合实例进行研究[5],并详细分析了机动性和可达性在描述交通与土地利用关系中的区别,认为可达性不仅包括行为主体和交通方式,还包括出行活动目的和内容[6]。国内有关可达性的研究涵盖城市道路网和区域公路网两方面,在城市道路方面:陆化普等从可达性的定义、内涵和评价模型等方面入手,对现有的几种可达性模型进行了比较研究[7];宋正娜等将潜能模型和两步移动搜寻法相结合,提出了公共服务设施空间可达性的度量方法[8];余双燕等采用费用加权距离的可达性分析方法,从时间距离角度对南昌市23个城市公园(广场)可达性进行综合评价[9];邬峻等采用基于最小阻抗的可达性分析方法,将中心点至所有目的地点的平均最小阻抗作为中心点的可达性指标[10];何宝红等从个体行为选择的视角,建立了基于时空约束下的公交站点可达性测度模型[11];蒋阳升等对公交线网的空间可达性进行了优化研究[12],黄正东等运用GIS栅格数据分析方法,以基于距离衰减理论的可达性模型为基础,提出公交出行预测的新方法[13]。在区域公路网方面:盖春英等通过计算公路网中各节点之间的最短出行时间,以节点重要度作为权重,建立了公路网可达性分析模型[14];张生瑞等考虑节点间行驶时间随V/C的变化,以节点重要度作为权重,建立了基于时间阻抗函数的路网可达性模型[15];刘世铎等从空间可达状态与经济合理性2个方面,提出了路网空间可达性和运输可达性[16];李晓伟等研究了交通枢纽可达性对于综合客运方式中多模式竞争影响的差异性[17]。可以看出,现有的研究在分析时着重考虑了交通基础设施的特征,且多数是利用节点间的最短路(距离、时间)因素进行建模,在有关节点特征的分析中也仅仅考虑了节点自身的特点而忽略了节点之间的相互作用情况。基于以上分析,本研究将公路网可达性定义为区域中节点之间相互作用能力及相互作用潜力的大小,引入节点发展梯度的概念来表征路网中各节点间的相互作用潜力;以出行时间、费用和舒适度三者构成的广义出行阻抗代替现有研究中的单一因素(时间、距离);综合考虑节点间所有等级道路而非单一道路(最短路),使模型更贴合实际路网特征。引入广义综合出行阻抗、道路容量和节点发展梯度等表达参数,构建基于重力模型的公路网可达性优化模型,以期更好地描述公路网的连通效果。

1 公路网可达性及影响因素分析 1.1 公路网可达性概念机动性和可达性是描述交通系统功能和交通设施建设水平的重要指标。机动性主要描述在一定的交通基础设施中,拥有不同交通工具的出行者的移动能力,常由速度和距离来表征;可达性则指出行潜在目的地的吸引力以及到达该目的地的便宜程度,不仅包括行为主体和交通方式,还包括出行活动目的和内容,表达方式也多样化。具体到公路网可达性而言,国内的相关研究多集中于分析路网空间结构特性和节点自身特性对可达性的影响,较少考虑不同节点之间经济、资源的相互作用情况。事实上,公路网可达性不仅仅是空间节点间交通联系的便利程度,还应包含各节点间的相互作用能力,同时体现出节点本身规模(吸引力、发展潜力等)对交通联系的影响。从这个意义出发,公路网可达性应该是区域中节点之间相互作用能力及相互作用潜力的大小,其中相互作用能力体现在节点间交通设施的连通状况和发展水平,相互作用潜力体现在节点间人口、资源等的相互交流和相互作用情况。

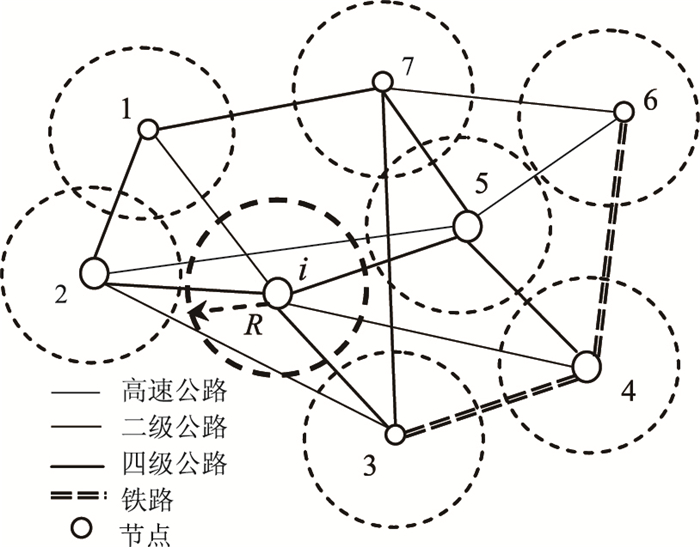

1.2 公路网可达性影响因素分析公路网可达性反映一个节点的吸引力以及其他所有节点到达该节点的便宜程度,因此交通基础设施的供应情况(包括对节点产生直接和间接影响的交通设施)、节点自身的发展现状及发展潜力等均是影响公路网可达性的交通方面的因素。图 1显示了节点i与周边节点的位置及相互间的连接,同时节点大小反映节点人口、经济发展水平等方面的发展差异。

|

| 图 1 可达性影响因素示意图 Fig. 1 Schematic diagram of accessibility influencing factors |

| |

(1) 间接影响节点的交通设施情况

对节点产生间接影响的交通基础设施是指经过节点一定范围内(未与节点直接连接),且与节点产生交通联系和经济影响的线路。实践表明,交通能够促进经济势的形成,促使自然资源和社会资源产生一种向经济能量转化的趋向,即经济势。交通线路尤其是一些高等级线路,由于线路长、设施好、流量大,在其沿线会产生强烈的经济势。因此,节点一定范围内的交通线路及其数量多少决定了其对节点产生影响的大小,同时也在一定程度上反映了该节点的吸引力。图 1显示节点i半径为R的区域内经过的线路有两条(一条高速公路连接节点2,5,一条二级公路连接节点2,3)。

(2) 直接影响节点的交通设施情况

节点通过与之直接相连的线路与其他节点联系,连接线路的多少在一定程度上反映了该节点与其他节点连接的便利程度;除此之外,线路的等级、容量(流量)也反映了节点间相互联系的密切程度与客货交换量的大小;同时,线路的等级、流量、长度等也直接决定了节点间的交通阻抗(时间、费用等)。图 1显示与节点i直接相连的线路有5条,分别与节点1~5连接,其中与节点1,4相连的为二级公路,其他为四级公路。各路段长度和流量等可通过调查获得。

(3) 节点自身发展现状及发展潜力

一方面,节点自身的发展水平,包括人口数量、产业发展情况及经济发展水平、交通建设投资力度等均在一定程度上决定着节点吸引力的大小,也会对其可达性产生影响;另一方面,节点与周边节点(包括上级节点和周边同级节点)的发展差异及联系程度,决定了节点间联系的强度和交流的频繁程度,在可达性分析时也需要考虑。

2 公路网可达性模型的优化思路 2.1 常用的可达性测算方法及其适用性分析常用的测算方法有5种:距离法、重力模型法、累积机会法、效用模型法和时空法。不同方法的切入点及考虑因素有所差异,前3种方法基于集计模型的思路进行建模,后2种方法则从非集计的角度考虑了出行者本身的差异。各类方法的优缺点及适用性见表 1。

| 方法 | 表达式 | 参数含义 | 优点 | 缺点 | 适用性 |

| 距离法 |  |

Ai表示i区域的综合可达性;dij表示小区i和j之间的距离;b表示一般参数。 | 简单直观,易于理解 | 未考虑距离的衰减及节点间的相互作用因素 | 适用于宏观层面的可达性评价 |

| 重力模型法 |  |

Ai表示小区i的可达性;Oj表示小区j所具有的发展机会,一般由工作岗位数、人口、小区规模等因素表征;tijα表示小区i和j之间的阻抗函数,一般由出行时间、费用、距离等因素表征。 | 考虑了吸引点的土地利用以及机会随着距离衰减的情况 | 忽略了个体间的差异性 | 广泛应用于各种可达性的度量,如土地利用模式研究、交通规划研究等 |

| 累积机会法 |  |

Ai表示小区i的可达性;Ojτ表示小区j所具有的发展机会;τ是预先设定的出行成本的阈值(如30 min)。 | 考虑了吸引点的土地利用情况 | 未考虑机会随距离衰减的情况;阈值确定存在主观性 | 适用于不同时间、空间条件下土地利用变化、交通设施改善等情况比较 |

| 效用模型法 |  |

An表示出行者n的可达性;Vin表示出行者n选择目的地i的效用;C表示目的地的所有可能选择集。 | 考虑了不同出行者之间的个体差异 | 模型解释性不强,不易理解;所需数据量较大 | 多用于边际收益分析的研究 |

| 时空法 |  |

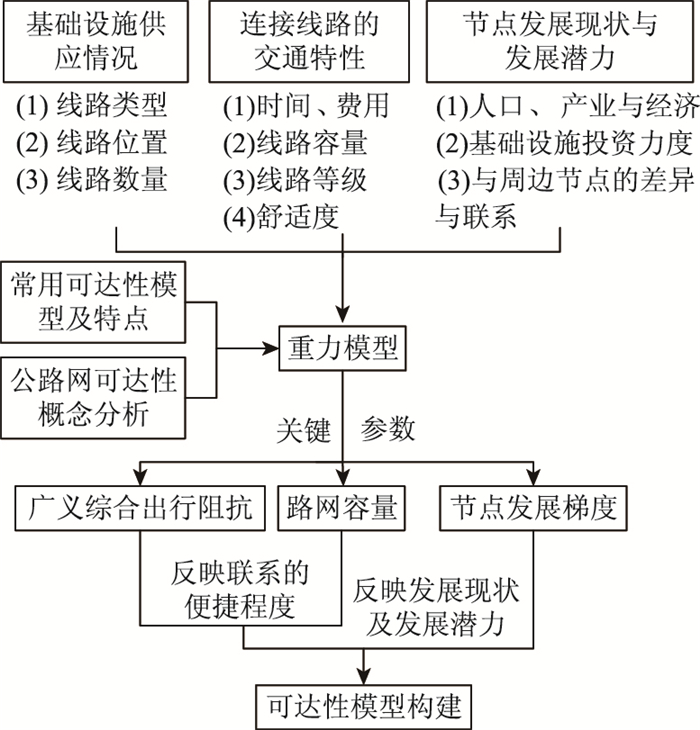

Ahp表示在h小区的第p种出行目的的出行者可达性;mhp表示实现第p种出行目的的可选择方案;Vi表示第i种备选方案的效用。 | 考虑了个体之间的差异以及时间、空间的约束情况 | 未考虑机会供给之间的竞争关系;所需数据量较大 | 可用于城市交通问题、区域居住条件、服务设施的布置等 |

2.2 模型的选择及优化思路

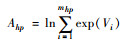

通过对公路网可达性影响因素的分析,综合考虑常用可达性测算方法的优缺点和适用性,由此可见重力模型更能体现上述3种因素对公路网可达性的影响。在重力模型的基础上,将影响公路网可达性的因素量化分析后代入模型,建立公路网可达性优化模型,其基本思路如图 2所示。

|

| 图 2 公路网可达性优化模型建模思路 Fig. 2 Modeling thinking of highway network accessibility optimization model |

| |

3 公路网可达性模型的建立 3.1 关键参数分析

从重力模型的形式来看,主要包括分子和分母两部分,且分别反映自身发展水平(发展潜力)和节点间联系的方便程度。综合公路网可达性的基本概念和影响因素后,提出3个关键表达参数用于分析和描述影响公路网可达性的主要因素。

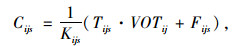

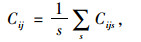

(1) 广义综合出行阻抗

一般情况下,节点间的道路不止一条且等级也不相同,不同等级道路之间的行驶时间、费用、舒适度等均存在差异,因此在分析节点间的出行阻抗时,将阻抗定义为行驶时间、费用和舒适度三者的函数,取同一节点对之间所有道路广义阻抗的均值作为模型的输入变量,并命名为广义综合出行阻抗。其表达式见式(1)和式(2)。

|

(1) |

|

(2) |

式中,Cij表示节点i和j间各条道路的平均广义阻抗;Cijs表示节点i和j间第s条道路的广义阻抗;Kijs,Tijs,Fijs分别表示节点i和j间第s条道路的舒适度指标、出行时间和行驶费用;VOTij表示节点i和j间出行的时间价值,可用节点i和j的人均GDP来计算。根据相关文献的研究可知,舒适度指标Kijs主要受道路自身因素、道路配套因素、外在因素3方面11个指标的影响,考虑到数据获取的可能性和处理的便利性,本研究选取道路等级指标来表征舒适度。

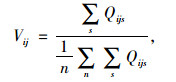

(2) 道路容量(流量)

交通系统对节点可达性影响的另一个因素是道路容量(流量),一般来讲道路容量(流量)大的区域可达性指标也相对较高。不同节点之间的道路等级、数量等均有差异,因此在分析节点可达性时,应将节点之间的道路容量(流量)因素考虑在内。考虑一般性和可比性后,将节点间的道路容量占整个区域平均道路容量的比值作为可达性模型中的影响变量。计算公式见式(3)。

|

(3) |

式中,Vij表示节点i和j之间道路容量指标;Qijs表示节点i和j之间第s条道路的容量;n为区域内的节点对数。

(3) 节点发展梯度

不同地区之间在经济、资源、产业布局等方面存在相互联系,并会对该区域的发展产生一定的影响,为了定量描述这种影响关系,引入节点发展梯度的概念,并将节点发展梯度的指标作为可达性模型变量,以此反映节点之间的相互作用潜力对可达性的影响。节点发展梯度的计算见式(4)。

|

(4) |

式中,Gij表示节点i和j之间的发展梯度;Xi1,Xj1分别表示节点i和j公路固定资产投资占国内生产总值的比例;Xi2,Xj2分别表示节点i和j第二产业产值占国内生产总值的比例;Xi3,Xj3分别表示节点i和j第三产业产值占国内生产总值的比例。

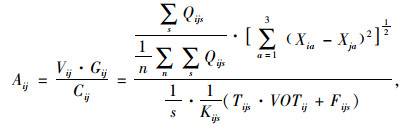

3.2 公路网可达性模型的构建将上述各影响因素及其构成的关键参数代入重力模型,整理得到区域路网中节点可达性的优化模型,如式(5)所示。

|

(5) |

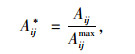

式中,Aij表示节点i和j之间的可达性。可达性指标是一个相对值,为方便不同节点间可达性的比较,可对其进行归一化处理,即:

|

(6) |

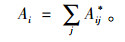

式中,Aij*表示Aij归一化后的值;Aijmax表示Aij中的最大值。标准化后的节点可达性则可以表示为:

|

(7) |

以陕西省汉中市为例,应用本研究的可达性优化模型对该区域公路网可达性进行分析。汉中市下辖1区10个县,其与各节点间现状公路网交通基础数据如表 2所示、节点经济数据如表 3所示。限于篇幅,仅以汉中市为例计算其可达性,其余节点可达性算法相同。

| 节点 | 道路 | 等级 | 出行时间/h | 出行费用/元 | 舒适度 | 道路容量/pcu | 时间价值/(元·h-1) |

| 南郑县 | S211 | 二级 | 0.50 | 7.00 | 0.39 | 3 472 | 9.73 |

| 城固县 | G316 | 二级 | 0.75 | 17.00 | 0.39 | 3 472 | 10.16 |

| G5 | 高速 | 0.88 | 45.90 | 1.00 | 6 328 | ||

| 洋县 | G5 | 高速 | 1.00 | 59.94 | 1.00 | 6 328 | 7.57 |

| G108 | 二级 | 1.25 | 28.00 | 0.39 | 3 472 | ||

| 西乡县 | G7011 | 高速 | 1.26 | 72.90 | 1.00 | 8 100 | 6.51 |

| G316 | 二级 | 2.00 | 46.50 | 0.39 | 3 472 | ||

| 勉县 | G108 | 二级 | 0.90 | 19.50 | 0.39 | 3 472 | 9.29 |

| G7011 | 高速 | 0.92 | 43.20 | 1.00 | 8 100 | ||

| G5 | 高速 | 0.97 | 46.80 | 1.00 | 6 328 | ||

| 宁强县 | G5 | 高速 | 1.50 | 89.10 | 1.00 | 6 328 | 6.20 |

| 略阳县 | G7011 | 高速 | 1.77 | 100.80 | 1.00 | 8 100 | 11.17 |

| 镇巴县 | G7011 | 高速 | 2.77 | 144.90 | 1.00 | 8 100 | 6.65 |

| G316 | 二级 | 3.72 | 85.50 | 0.39 | 3 472 | ||

| 留坝县 | G316 | 二级 | 2.00 | 40.50 | 0.39 | 3 472 | 7.95 |

| 佛坪县 | G5 | 高速 | 2.50 | 136.80 | 1.00 | 6 328 | 6.59 |

| G108 | 二级 | 3.50 | 73.00 | 0.39 | 3 472 |

| 节点 | 生产总值/ 亿元 |

公路固定资产 投资总额/亿元 |

第二产业 产值/亿元 |

第三产业 产值/亿元 |

| 汉中市 | 177.14 | 31.80 | 73.68 | 87.36 |

| 南郑县 | 134.46 | 25.92 | 75.16 | 37.51 |

| 城固县 | 138.29 | 45.85 | 54.60 | 43.59 |

| 洋县 | 85.05 | 39.65 | 38.09 | 25.67 |

| 西乡县 | 65.20 | 34.83 | 20.82 | 27.34 |

| 勉县 | 105.44 | 40.80 | 58.85 | 27.70 |

| 宁强县 | 55.85 | 27.08 | 17.64 | 21.26 |

| 略阳县 | 65.87 | 22.93 | 35.87 | 21.69 |

| 镇巴县 | 48.14 | 17.03 | 15.40 | 18.30 |

| 留坝县 | 10.07 | 2.42 | 2.57 | 4.73 |

| 佛坪县 | 5.79 | 3.74 | 2.00 | 2.69 |

在数据处理过程中,道路舒适度仅以道路等级为影响因素,参考文献[18]的研究结果进行计算。出行费用中油耗按照0.5元/公里计算,高速公路过路费按照0.4元/公里计算。

根据表 2、表 3中的现状交通和节点基础数据,结合式(1)~(4),可计算得到各节点的广义综合出行阻抗、道路容量和节点发展梯度3个模型参数值,具体结果见表 4。

| 节点 | 广义综合出行阻抗/元 | 容量指标 | 节点发展梯度 | 节点 | 广义综合出行阻抗/元 | 容量指标 | 节点发展梯度 |

| 南郑县 | 30.26 | 0.64 | 0.75 | 宁强县 | 98.40 | 1.17 | 0.45 |

| 城固县 | 54.34 | 0.91 | 0.53 | 略阳县 | 120.57 | 1.50 | 0.53 |

| 洋县 | 69.45 | 0.91 | 0.35 | 镇巴县 | 190.67 | 1.07 | 0.58 |

| 西乡县 | 99.84 | 1.07 | 0.44 | 留坝县 | 143.79 | 0.64 | 0.85 |

| 勉县 | 53.68 | 1.10 | 0.58 | 佛坪县 | 169.71 | 0.91 | 0.35 |

根据上述两表相关参数计算结果,结合式(5)、式(6),即可计算得到汉中市与其他节点间的可达性,进而综合得到汉中市的可达性, 见表 5。

| 节点 | 可达性 | 归一化 | 节点 | 可达性 | 归一化 |

| 南郑县 | 0.016 0 | 1.000 0 | 宁强县 | 0.005 4 | 0.337 4 |

| 城固县 | 0.008 8 | 0.549 5 | 略阳县 | 0.006 6 | 0.414 6 |

| 洋县 | 0.004 6 | 0.287 8 | 镇巴县 | 0.003 3 | 0.203 6 |

| 西乡县 | 0.004 7 | 0.294 6 | 留坝县 | 0.003 8 | 0.236 8 |

| 勉县 | 0.011 8 | 0.739 0 | 佛坪县 | 0.001 9 | 0.116 0 |

| 汉中市 | 4.179 3 |

从上表可以看出,汉中市可达性为4.179 3。同时可分析出:汉中市与南郑县之间的可达性明显高于汉中市与其他节点之间的可达性,这是由于南郑县与汉中市的路段距离短,且二者间的经济、资源交流较为紧密;镇巴县、佛坪县等节点与汉中市之间的可达性指标较低。可达性的计算结果与实际路网及节点发展特征较为吻合。

为了检验模型的改进效果,以最基本的可达性测算模型作对比,将现有文献中所考虑的主要因素(最短路、节点重要度)加入模型进行计算分析,即以表 1中的重力模型为基础,以节点间的最短路出行时间为主要特征指标,将各节点的重要度作为权重,利用汉中市的路网和节点数据进行计算,具体结果见表 6。

| 节点 | 最短路线 | 出行时间/h | 时间价值/ (元·h-1) |

节点重要度 | 可达性 | 归一化 |

| 南郑县 | S211 | 0.5 | 9.73 | 0.65 | 0.133 6 | 1.000 0 |

| 城固县 | G316 | 0.75 | 10.16 | 0.45 | 0.059 7 | 0.445 5 |

| 洋县 | G5 | 1 | 7.57 | 0.30 | 0.040 2 | 0.300 1 |

| 西乡县 | G7011 | 1.26 | 6.51 | 0.38 | 0.046 2 | 0.345 0 |

| 勉县 | G108 | 0.9 | 9.29 | 0.50 | 0.059 3 | 0.442 9 |

| 宁强县 | G5 | 1.5 | 6.20 | 0.39 | 0.042 1 | 0.314 3 |

| 略阳县 | G7011 | 1.77 | 11.17 | 0.46 | 0.023 3 | 0.173 8 |

| 镇巴县 | G7012 | 2.77 | 6.65 | 0.50 | 0.027 2 | 0.202 8 |

| 留坝县 | G316 | 2 | 7.95 | 0.73 | 0.046 1 | 0.343 7 |

| 佛坪县 | G5 | 2.5 | 6.59 | 0.30 | 0.018 2 | 0.135 7 |

| 汉中市 | 3.763 7 |

对比表 5(优化模型计算结果)和表 6(一般模型计算结果)的可达性计算数据,可以看出:本研究所建立的优化模型计算的汉中市可达性值(4.179 3)大于一般模型计算的结果(3.763 7);表 6中各节点的可达性数据,除南郑县以外,其余节点的可达性值均在0.5以下,节点间差别较小,而表 5中各节点的可达性数据分布差异较为明显,这是因为优化模型中考虑到了各节点之间在经济、资源等方面的相互作用潜力的影响,使得经济、资源差别较大的节点间可达性值也具有明显差异。因此,相对于一般可达性模型而言,本研究所建立的可达性优化模型能够更准确细致地体现节点之间的差异及其可达性指标。

5 结论可达性作为反映交通系统和节点(区域)土地利用关系的重要指标,在城市交通系统和区域路网规划中均起到重要作用。在分析现有公路网可达性研究的基础上,针对公路交通系统和节点发展的关系和特点,重新解释公路网可达性的含义;剖析了影响公路网可达性的主要因素,并以重力模型为基础建立公路网可达性优化模型;考虑交通基础设施的供应情况、路网的交通特性和节点特性,引入广义综合出行阻抗反映节点间联系的方便程度,引入道路容量和节点发展梯度来反映节点间的发展现状和发展潜力,较好地解决了其他测算模型中只考虑节点自身特性的问题。研究成果有助于进一步完善公路网可达性分析理论和公路网规划方法。

| [1] |

HANSEN W G. How Accessibility Shapes Land Use[J]. Journal of the American Institute of Planners, 1959, 25(2): 73-76. |

| [2] |

DALVI M Q, MARTIN K M. The Measurement of Accessibility:Some Preliminary Results[J]. Trans-portation, 1976, 5(1): 17-42. |

| [3] |

SHEN Q. Location Characteristics of Inner-city Neighborhoods and Employment Accessibility of Low-wage Workers[J]. Environment and Planning B:Planning & Design, 1998, 25(3): 345-365. |

| [4] |

HALDEN D. Using Accessibility Measures to Integrate Land Use and Transport Policy in Edinburgh and the Lothians[J]. Transport Policy, 2002, 9(4): 313-324. |

| [5] |

BHAT C, HANDY S, KOCKELMAN K, et al. Development of an Urban Accessibility Index:Formulations, Aggregation, and Application[M]. Austin:Austin Center for Transportation Research, the University of Texas, 2002.

|

| [6] |

KOCKELMAN K, CHEN T D, NICHOLS B. The Economics of Transportation Systems:A Reference for Practitioners[M]. Austin:Austin Center for Trans-portation Research, the University of Texas, 2013.

|

| [7] |

陆化普, 王继峰, 张永波. 城市交通规划中交通可达性模型及其应用[J]. 清华大学学报:自然科学版, 2009, 69(6): 781-785. LU Hua-pu, WANG Ji-feng, ZHANG Yong-bo. Models and Application of Transport Accessibility in Urban Transport Planning[J]. Journal of Tsinghua University:Natural Science Edition, 2009, 69(6): 781-785. |

| [8] |

宋正娜, 陈雯, 张桂香, 等. 公共服务设施空间可达性及其度量方法[J]. 地理科学进展, 2010, 29(10): 1217-1224. SONG Zheng-na, CHEN Wen, ZHANG Gui-xiang, et al. Spatial Accessibility to Public Service Facilities and Its Measurement Approaches[J]. Progress in Geography, 2010, 29(10): 1217-1224. |

| [9] |

余双燕, 钟业喜. 基于GIS的城市公园可达性分析[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(28): 15842-15844. YU Shuang-yan, ZHONG Ye-xi. Accessibility Research of Urban Park Based on GIS[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2010, 38(28): 15842-15844. |

| [10] |

邬峻, 张久芳. 基于GIS路网分析的城市滨湖景观可达性研究[J]. 中国园林, 2014(3): 63-67. WU Jun, ZHANG Jiu-fang. A Research on Lakeshore Accessibility Based on the GIS Analysis of Road Network[J]. Chinese Landscape Architecture, 2014(3): 63-67. |

| [11] |

何保红, 陈丽昌, 高良鹏, 等. 公交站点可达性测度及其在停车分区中的应用[J]. 人文地理, 2015, 130(3): 97-102. HE Bao-hong, CHEN Li-chang, GAO Liang-peng, et al. Public Transport Stop Accessibility Measure and Its Application in Parking Zoning[J]. Human Geography, 2015, 130(3): 97-102. |

| [12] |

蒋阳升, 罗孝羚, 刘媛, 等. 公交线网空间可达性优化研究[J]. 公路交通科技, 2016, 33(4): 102-107. JIANG Yang-sheng, LUO Xiao-ling, LIU Yuan, et al. Study of Optimizing Transit Network Spatial Accessibility[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 33(4): 102-107. |

| [13] |

黄正东, 丁寅, 张莹. 基于GIS可达性模型的公交出行预测[J]. 公路交通科技, 2009, 26(9): 137-141. HUANG Zheng-dong, DING Yin, ZHANG Ying. Predicting Bus Trip Generation with GIS-based Accessibility Model[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2009, 26(9): 137-141. |

| [14] |

盖春英, 裴玉龙. 公路网络可达性研究[J]. 公路交通科技, 2006, 23(6): 104-107. GAI Chun-ying, PEI Yu-long. Study on Accessibility of Highway Network[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2006, 23(6): 104-107. |

| [15] |

张生瑞, 王超深, 徐景翠. 基于时间阻抗函数的路网可达性研究[J]. 地理科学进展, 2010, 27(4): 117-121. ZHANG Sheng-rui, WANG Chao-shen, XU Jing-cui. Research on Road Network Accessibility Based on Time Impedance Function[J]. Progress in Geography, 2010, 27(4): 117-121. |

| [16] |

刘世铎, 吴群琪. 基于运输需求的公路网可达性研究[J]. 长安大学学报:社会科学版, 2010, 12(1): 40-45. LIU Shi-duo, WU Qun-qi. Accessibility of Highway Network on the Basis of Transportation Demand[J]. Journal of Chang'an University:Social Science Edition, 2010, 12(1): 40-45. |

| [17] |

李晓伟, 王炜, 杨敏, 等. 交通枢纽可达性对多模式综合交通客运方式竞争的影响[J]. 公路交通科技, 2016, 33(12): 106-112. LI Xiao-wei, WANG Wei, YANG Min, et al. Impact of Transport Hub Accessibility on Competition of Multimodal Passenger Transport[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 33(12): 106-112. |

| [18] |

王海涛, 黄鑫, 陈火根. 公路行车广义舒适度评价指标体系研究[J]. 公路, 2015(10): 174-180. WANG Hai-tao, HUANG Xin, CHEN Huo-gen. Research on Evaluation Indexes of Generalized Comfort of Highway Driving[J]. Highway, 2015(10): 174-180. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35

,

,