扩展功能

文章信息

- 汪海年, 姜鑫, 张然, 雷勇, 高俊锋

- WANG Hai-nian, JIANG Xin, ZHANG Ran, LEI Yong, GAO Jun-feng

- 温拌剂对生物沥青结合料高温流变性能的影响

- Effect of Warm Mix Agent on High Temperature Rheological Property of Bio-asphalt Binder

- 公路交通科技, 2018, 35(1): 1-7

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2018, 35(1): 1-7

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2018.01.001

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-03-14

近年来,生物质能源由于其具备的可再生、分布广、储量大等特点,在道路领域受到越来越多的关注。研究发现,从生物质能源中提取出来的生物质重油无论在组成元素和化学性质方面都与石油沥青十分相似,并且可以改善道路石油沥青的部分性能[1-3],未来可部分替代或取代道路石油沥青。但生物质重油由于其成分复杂,在稳定性以及抗老化性能等方面也存在一定程度的缺陷。R.Christopher Williams通过DSR研究发现掺加了生物质重油的沥青高温等级会降低[4]。课题组在前期研究中发现生物沥青的低温性能较好,但高温性能相对较差,高温下(超过140 ℃)生物沥青中的轻质组分极易发生老化[5]。长安大学马峰研究发现,生物沥青中的含氧成分较多,高温易氧化而变硬变脆,抗老化能力降低,高温流变性能变差[6-8]。针对生物沥青高温性能差的不足,各国学者通过研究提出了很多改善措施。Raouf M A等人运用DSR和RV试验对从植物中提取的生物油进行研究,发现加入LDPE可改善生物沥青的高温性能、抗老化性能和温度敏感性[9];Onochie A运用DSR试验对生物改性沥青进行研究,发现加入纳米材料可提高生物沥青高温流变性能[10]。Wen H等在生物质重油中加入了部分橡胶粉,发现制备得到的生物沥青PG分级可达到PG58-22,PG64-22的要求[11]。

然而,目前多数研究是将生物沥青用于热拌沥青混合料中(HMA)。由于HMA拌和温度达到160 ℃,生物质重油在该温度下很容易发生老化,导致生物沥青结合料高温性能变差[12]。若将生物沥青用于温拌沥青混合料(WMA)中, 使生物沥青从制备到拌和再到摊铺都处于相对温和的温度, 可避免高温拌和与摊铺过程中对生物沥青性能的不良影响;同时,目前研究表明温拌沥青技术能节约20%到40%能源消耗,降低1/3污染量[13],有较好环保性和经济性,更有利于生物沥青在实际道路工程中的应用。

本研究以此为出发点,通过DSR温度扫描试验获得复数模量G*、相位角δ、车辙因子G*/sin δ和多应力重复蠕变恢复试验(MSCR)获得不可恢复蠕变柔量Jnr和恢复率R,分析不同温拌剂对不同生物质重油掺量(5%,15%和25%)的生物沥青结合料高温流变性能的影响,从而为生物沥青结合料用于WMA提供技术指导。

1 试验材料与温拌生物沥青制备 1.1 试验材料 1.1.1 基质沥青试验使用的道路石油沥青为新加坡生产的某品牌70#沥青,部分技术指标与技术要求见表 1[14]。

| 试验指标 | 70#基质沥青 | 技术要求 | |

| 针入度(25 ℃)/(0.1 mm) | 63 | 60~80 | |

| 软化点/℃ | 47.9 | ≥45 | |

| 延度(10 ℃)/cm | 37.8 | ≥15 | |

| RTFO试验(163 ℃, 85 min) | 质量变化/% | 0.07 | ≤(±0.8) |

| 残留针入度(25 ℃)/% | 63.5 | ≥61 | |

| 延度(10 ℃)/cm | 7.8 | ≥6 | |

1.1.2 生物质重油

本研究采用的生物质重油由国内某大型生物质能源企业生产,其原料为木屑,通过快速热裂解技术,将生物质分解并最终得到,具体元素组成及其物化特性如表 2所示。该生物质重油常温常压下是黑褐色膏状半固体,质地较软,边缘部分会有黑色碳质碎屑,散发出麦秸秆燃烧时气味,见图 1。

| 技术参数 | 元素含量/% | 密度/ (g·cm-3) |

pH | |||

| C | H | O | N | |||

| 测试结果 | 54~56 | 5.5~7.2 | 35~45 | 0~0.2 | 1.1 | 2.6 |

|

| 图 1 试验原材料 Fig. 1 Test materials |

| |

1.1.3 温拌剂

本研究采用两种不同的温拌剂,一种为Sasobit温拌剂,另一种为Rediset LQ1106温拌剂。

表 3列举了2种温拌剂的部分特性。Sasobit是由煤气采用“费-托工艺”生产出来的长链石蜡,分子链具有40~115个或者更多的碳原子组成,因此软化点明显提高,并可降低拌和温度在30 ℃左右。有研究表明加入Sasobit温拌剂的沥青普遍具有较好的高低温性能和抗车辙性能[15-18]。Rediset LQ1106作为一种液态、表面活性剂类温拌剂,在沥青混合料的生产摊铺过程中,相比较传统的热拌沥青混合料(HMA),可以把生产、摊铺、压实的温度降低25~35 ℃。Rediset LQ1106中的分子结构可以降低沥青黏结料的表面张力,促进沥青在石料表面的摊铺:Rediset LQ1106还可以起到主动型吸附促进剂的作用。

| 名称 | 常温状态 | 作用类型 | 溶点/℃ | 用量(质量比)/% |

| Sasobit | 白色颗粒 | 有机降黏类 | 120 | 2 |

| Rediset | 黄褐色液体 | 表面活性剂类 | — | 0.35 |

1.1.4 温拌生物沥青制备

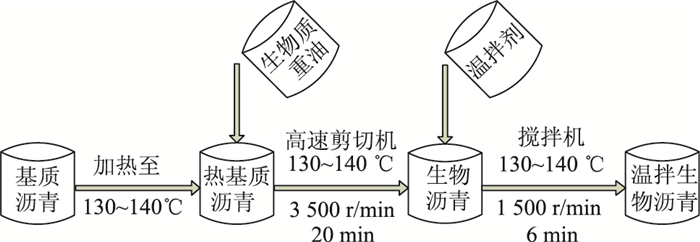

将生物质重油与石油沥青在一定条件下相混溶或者将生物质重油在一定条件下掺加其他外加剂,制备而成的结合物,称之为生物沥青。温拌生物沥青是指在生物沥青制备的基础上添加温拌剂,从而达到降低沥青混合料拌和温度的作用。生物沥青及温拌生物沥青制备过程如图 2所示。

|

| 图 2 温拌生物沥青制备过程 Fig. 2 Preparation of warm mixed bio-asphalt |

| |

2 试验方法

本研究试验方法是基于美国TA公司生产的动态剪切流变仪(DSR),试验包括DSR试验和多应力重复蠕变恢复试验(MSCR),试验具体参数和评价指标见表 4。

| 试验方法 | DSR | MSCR | |||

| 温度等级/℃ | 应变水平 | 温度等级/℃ | 应变水平 | ||

| 控制变量 | 52, 58, 64, 70, 76 |

12%/10% (RTFO) |

64 | 0.1 kPa/ 3.2 kPa |

|

| 评价指标 | 复数模量G* | 不可恢复蠕变柔量Jnr 恢复率R |

|||

| 相位角δ | |||||

| 车辙因子G*/sin δ | |||||

为记录和论述方便,生物沥青和两种温拌生物沥青按生物油掺量(5%,15%,25%)和温拌剂类型(Sasobit和Rediset)分别命名为:B05,B15,B25,S05,S15,S25,R05,R15,R25。9组试件将通过旋转薄膜烘箱加热试验(RTFO)获得短期老化后的沥青试样。将未添加温拌剂的生物沥青试件视为对照组,用于后期对比分析, 如:B05代表未添加温拌剂且生物质重油掺量为5%的生物沥青; S15代表添加了Sasobit且生物质重油掺量为15%的温拌生物沥青; R25代表添加了Rediset且生物质重油掺量为25%的温拌生物沥青。本研究根据国内外温拌沥青研究成果和2种温拌剂使用说明,选取Sasobit用量为2%,Residet用量为0.35%。

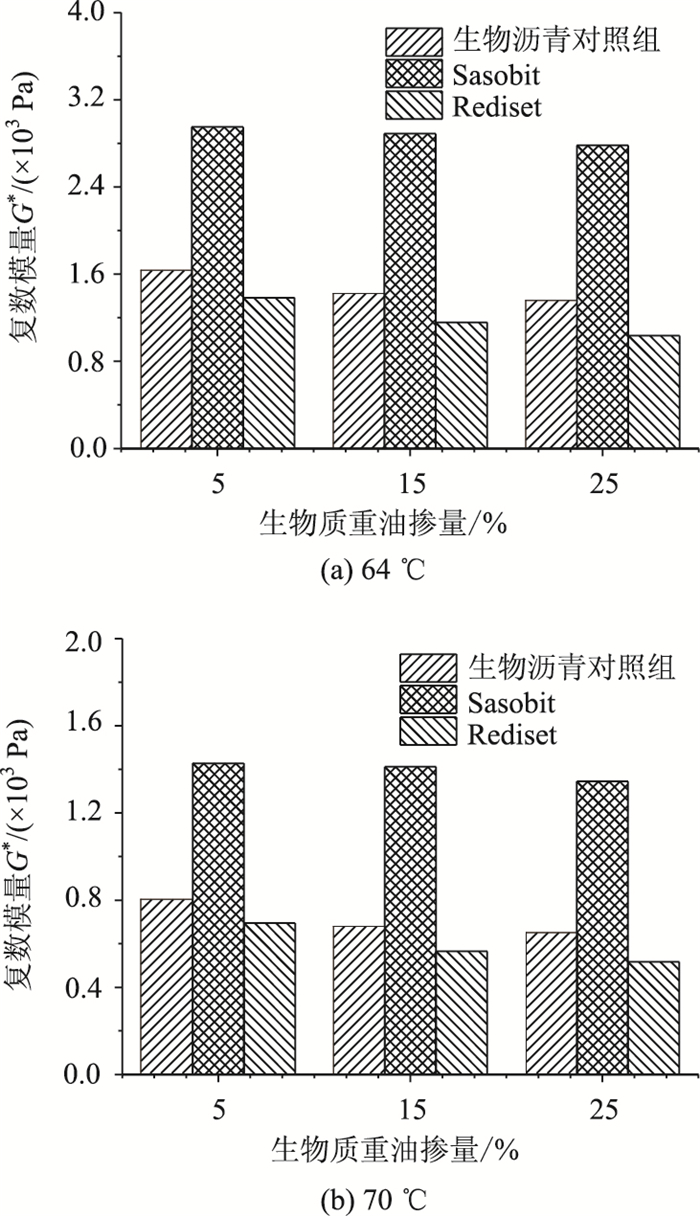

3 试验结果分析 3.1 DSR试验结果分析复数模量G*是表征沥青结合料刚度的重要指标。而破坏温度等级下的G*最具研究价值,故只选取64 ℃和70 ℃时的复数模量G*进行比较与分析,如图 3所示。由图 3可以看出:温度一定时,未老化温拌生物沥青的复数模量G*随生物质重油掺量的增加而减小,生物沥青对照组中生物质重油掺量每提高10%,G*值降低约为1.5×103 Pa,表明生物质重油降低了沥青的刚度;同一生物质重油掺量,同一温度等级下,Sasobit温拌剂对生物沥青的G*有大幅度的提高,增幅近一倍,而Rediset温拌剂降低了生物沥青的G*值,平均降幅达到25%,此结果表明,生物沥青结合料刚度随生物质重油掺量增加而减小,Sasobit温拌剂能够大幅度提高生物沥青的刚度,Rediset温拌剂略微降低了生物沥青的刚度。

|

| 图 3 复数模量随生物质重油掺量变化图 Fig. 3 Complex modulus varying with bio-oil content |

| |

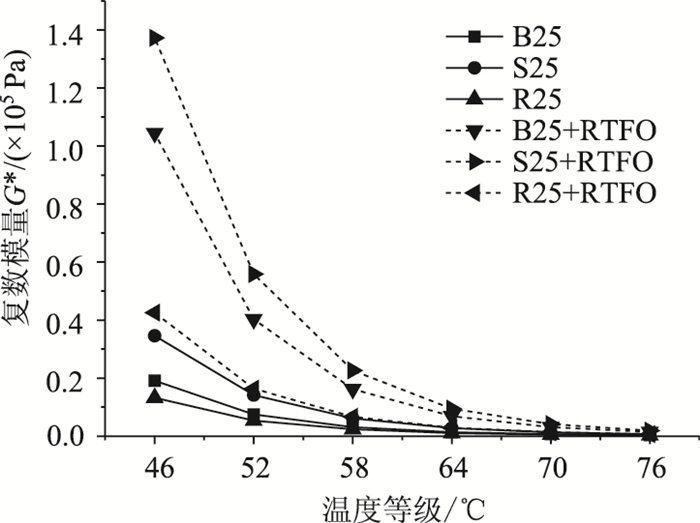

通过图 3(a)和(b)发现生物质重油掺量相同时,G*会随着温度和老化水平变化而发生明显改变。图 4为生物重油掺量为25%时各温拌生物沥青老化前后G*随温度的变化曲线。在64 ℃时,S25在RTFO老化前后ΔG*约为6 665 Pa,而R25老化前后ΔG*为1 859 Pa,说明短期老化作用对Sasobit温拌生物沥青刚度影响较大,对Rediset温拌生物沥青影响较小。同时可以看出RTFO后,温度等级从46 ℃升至64 ℃过程中,S25的G*降低了约1.2×105 Pa,而R25的G*降低值仅为2.0×104 Pa,此结果表明,就生物沥青结合料刚度而言,Sasobit温拌剂的温度敏感性较高,Rediset温拌剂的温度敏感性较低。

|

| 图 4 复数模量随温度变化图(25%) Fig. 4 Complex modulus varying with temperature (25%) |

| |

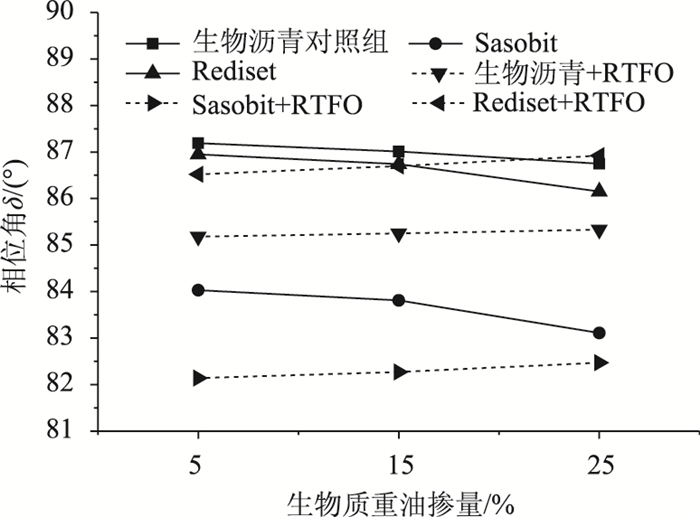

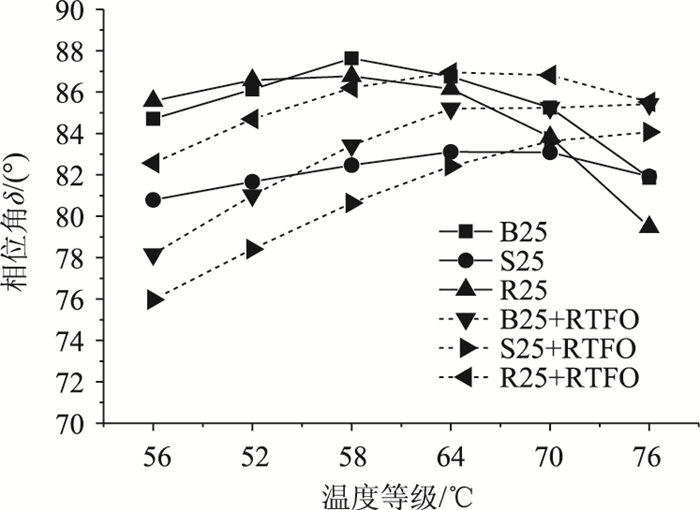

相位角δ变化可以反映复数模量中黏弹性成分的变化关系。由图 5可以看出,在64 ℃温度下,温拌生物沥青老化之前,相位角随着生物质重油掺量的增加而减小,说明沥青中生物油含量越高,其黏性成分减少。图 6为25%生物质重油掺量的温拌生物沥青相位角随温度变化曲线图。由图可知,随着温度的升高,未老化的各温拌生物沥青相位角δ呈现先上升后下降的趋势;同时在一定温度范围内,S25相位角明显小于B25和R25;老化后3种温拌生物沥青δ峰值往高温方向发生不同程度的偏移。图 5、图 6结果表明,RTFO使得生物质重油以及沥青发生老化,从而硬化,生物沥青中的黏性物质减少,弹性成分增加;Sasobit温拌剂具有明显的降黏作用,但对生物沥青老化没有明显改善作用,而Rediset降黏作用不明显,但在一定程度上阻止了生物沥青的老化硬化,具有抗老化功能。由于5%,15%生物质重油掺量试验组δ变化规律与25%掺量下的试验组一致,不再做具体分析。

|

| 图 5 相位角随生物质重油掺量变化图(64 ℃) Fig. 5 Phase angle varying with bio-oil content(64 ℃) |

| |

|

| 图 6 相位角随温度变化图(25%) Fig. 6 Phase angle varying with temperature(25%) |

| |

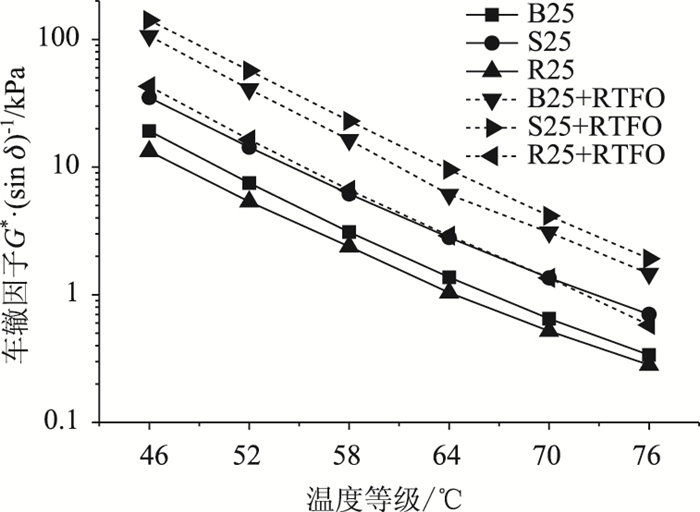

由G*和δ计算得到车辙因子G*/sinδ,可用于评价沥青结合料的高温抗车辙性能。以25%生物质重油掺量下的试验组为例,见图 7。从图中可知,当生物质重油掺量一定时,温度越高,温拌生物沥青结合料G*/sin δ越小,且lg(G*/sin δ)与温度T近似成线性关系;同一老化水平下,Sasobit温拌生物沥青G*/sin δ最大,其次为生物沥青对照组,Rediset温拌生物沥青G*/sin δ最小。以上结果表明,温度越高,生物沥青结合料抗车辙性能越差;Sasobit温拌剂提高了生物沥青结合料的抗车辙性能,而Rediset温拌剂对生物沥青抗车辙性能没有改善效果。

|

| 图 7 车辙因子随温度变化图(25%) Fig. 7 Rutting factors varying with temperature (25%) |

| |

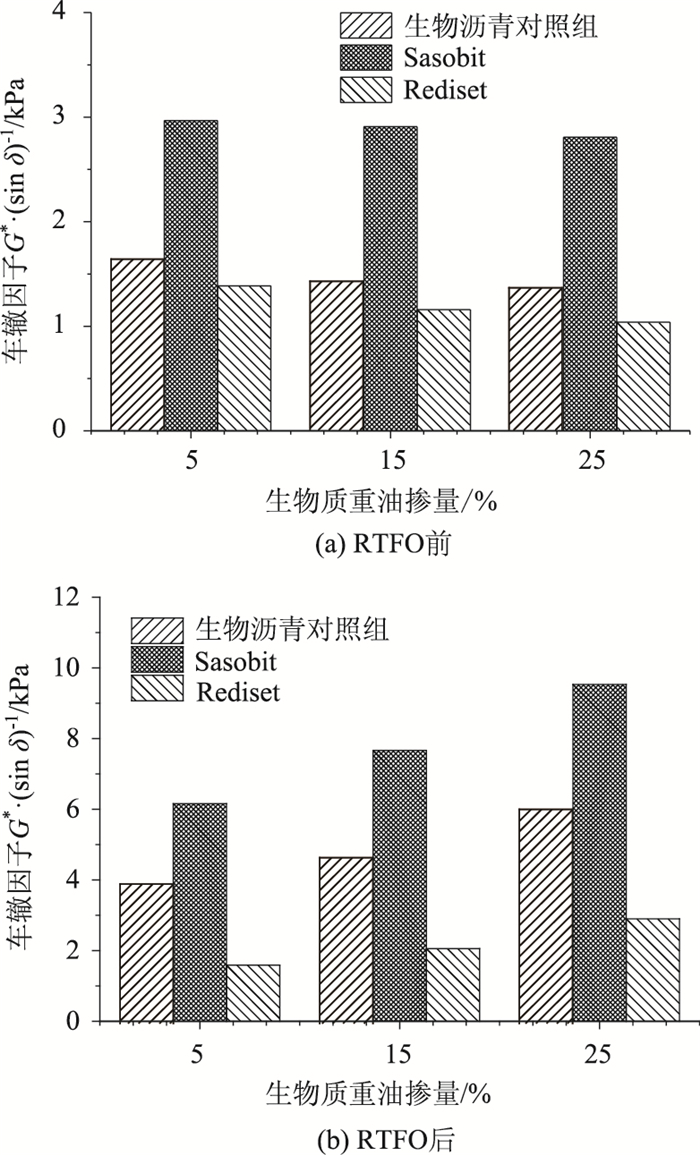

对比图 7,研究温拌剂在老化前后对生物沥青高温抗车辙性能的影响程度,见图 8。从图中可以发现温度一定时,老化之前的温拌生物沥青结合料的G*/sin δ随着生物质重油掺量的增加而减小,而老化后,温拌生物沥青结合料的G*/sin δ随着生物质重油掺量的增加而增大,说明老化前生物沥青高温抗车辙性能随着生物质重油掺量增加而变差,且生物质重油极易发生老化硬化,致使老化后的生物沥青抗车辙性能随着生物质重油掺量增加而增大。由于3种生物质重油掺量下的试验组G*/sin δ变化规律基本一致,故仅以25%生物质重油掺量试验组为例进行具体分析。图 8(a)显示RTFO前S25的G*/sin δ相比于B25增大104.8%,R25的G*/sin δ相比于B25减小24.3%;B25在RTFO老化前后G*/sin δ差值约为2.4 kPa,S25在RTFO前后G*/sin δ差值为3.2 kPa,而R25在老化后G*/sin δ增值仅为0.5 kPa。上述数据说明Sasobit温拌剂能够大幅度提高生物沥青高温抗车辙性能;Rediset温拌剂对生物沥青结合料的老化有较强的抑制作用。

|

| 图 8 RTFO前后车辙因子(64 ℃) Fig. 8 Rutting factors before and after RTFO(64 ℃) |

| |

3.2 MSCR试验结果分析

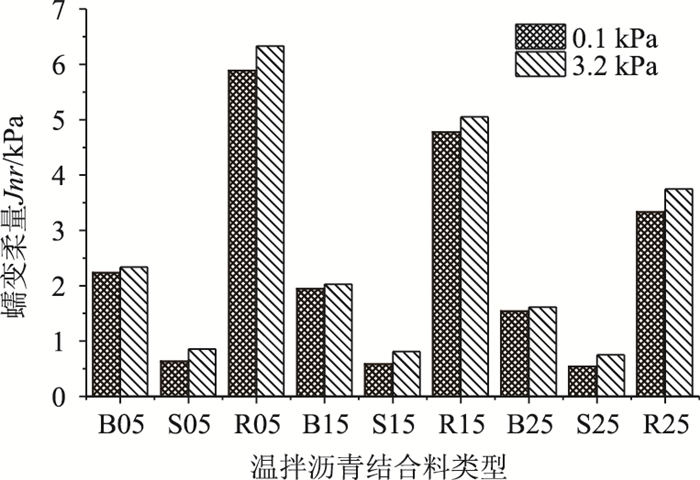

相比于DSR试验,MSCR能更好地体现沥青的黏弹性行为。本研究通过MSCR试验获得沥青结合料高温流变性能评价指标不可恢复蠕变柔量Jnr和恢复率R,结果如图 9所示。从图中可以发现,同一生物质重油掺量的温拌生物沥青展现出相同的变化趋势。以生物质重油掺量为25%为例,B25的Jnr0.1为1.55 kPa-1,S25的Jnr0.1为0.54 kPa-1,R25的Jnr0.1则为3.25 kPa-1,Sasobit温拌生物沥青Jnr0.1较生物沥青对照组降低65%;并且随着应力的增加,各温拌生物沥青结合料的Jnr值增大,B25的Jnr3.2为1.65 kPa-1,S25为0.75 kPa-1,R25达到3.75 kPa-1,计算发现S25的Jnrdiff最大,达到50%,其次为R25,B25的Jnrdiff最小,仅为6%左右;当温度、应力水平一定时,各温拌生物沥青Jnr值随着生物质重油掺量增加而减小。

|

| 图 9 温拌生物沥青蠕变柔量图(RTFO后) Fig. 9 Creep complicance of warm mixed bio-asphalt(after RTFO) |

| |

Jnr分析结果说明Sasobit温拌剂可以有效提高生物沥青的高温抗车辙性能,这与上述DSR结论具有一致性;Jnrdiff结果表明Sasobit和Rediset温拌剂可提高生物沥青结合料应力敏感性;生物质重油掺量越大,老化后的生物沥青结合料高温抗车辙性能越好。

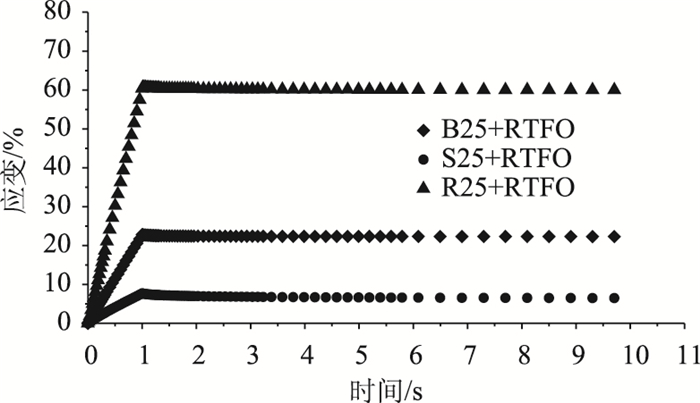

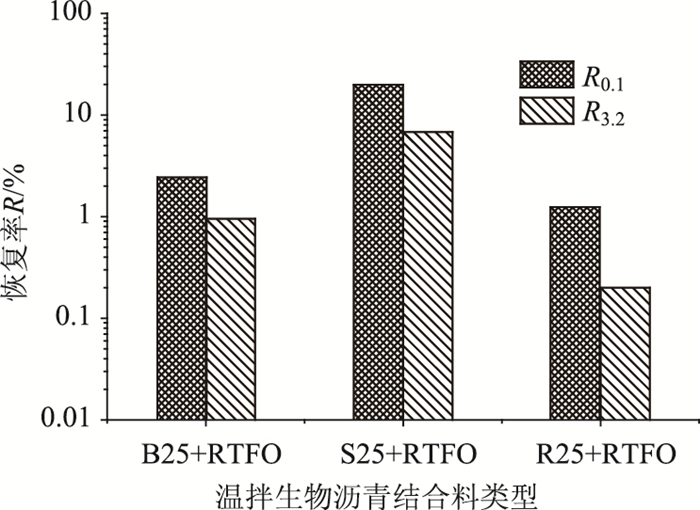

运用MSCR指标恢复率R值可分析温拌剂对生物沥青结合料延迟黏弹响应的影响。图 10为生物质重油掺量25%,0.1 kPa应力水平下的MSCR第一个加载周期应变-时间图,从中可以看出,加载阶段应变先随时间线性增长,卸载阶段应变下降到某一稳定值。R25加载阶段应变达到60%,但可恢复应变仅为0.8%,S25加载阶段应变仅为7%,而卸载恢复应变值则达到1.2%;通过试验数据进行计算分析,得到不同温拌生物沥青结合料平均恢复率R,见图 11。可以看出,S25平均恢复率R最大,其次为B25,R25平均恢复率R最小;此外,应力水平对Rediset平均恢复率R影响较大。数据结果表明,Sasobit温拌剂增大了生物沥青的弹性成分,使得生物沥青表现出更多的弹性行为,扩大了生物沥青结合料黏弹性行为的应力范围。Rediset温拌剂使得生物沥青结合料弹性行为减弱,但应力敏感性有所提高。

|

| 图 10 应变随时间变化曲线(64 ℃,5%) Fig. 10 Strains varying with time (64 ℃, 5%) |

| |

|

| 图 11 温拌生物沥青恢复率图(64 ℃,5%) Fig. 11 Recovery rates of warm mixed bio-asphalt (64 ℃, 5%) |

| |

4 结论

本研究通过将不同温拌剂加入到生物沥青中,利用DSR试验和MSCR试验,评价温拌剂对生物沥青高温流变性能的影响,得到以下结论:

(1) 老化前生物沥青结合料抗车辙性能随着生物质重油掺量的增加而降低,黏性成分稍有减小之势;短期老化后生物沥青结合料抗车辙性能随着生物质重油掺量的增加而增大,弹性成分明显增加。

(2) Sasobit温拌剂的加入能够提高生物沥青结合料的高温抗车辙性能,而Rediset温拌剂的加入使得生物沥青高温抗车辙性能有所降低。加入Sasobit温拌剂的部分生物沥青的G*和G*/sin δ值提高超过100%,Jnr值降低大于60%。

(3) Sasobit温拌剂使得生物沥青结合料的R值增加,降低生物沥青结合料的黏性行为,增强延迟弹性,生物沥青结合料的恢复性能提高。

(4) Rediset温拌剂可以降低生物沥青结合料的高温老化速度,具有抗老化的优势,且温度敏感性相对Sasobit温拌剂要低。

(5) Sasobit和Rediset温拌剂使得生物沥青应力敏感性提高。生物沥青Jnr及R随着应力水平的增加而增大,但增大趋势较小,而添加了Sasobit和Rediset温拌剂的生物沥青Jnr和R值随应力水平的变化较大,黏弹性行为更加显著。

| [1] |

汪海年, 高俊峰, 尤占平. 路用生物沥青研究进展[J]. 武汉大学学报, 2014, 36(7): 55-60. WANG Hai-nian, GAO Jun-feng, YOU Zhan-ping. Advances in Bio-binder Application on Road Pavement[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2014, 36(7): 55-60. |

| [2] |

YANG X, YOU Z, DAI Q. Performance Evaluation of Asphalt Binder Modified by Bio-oil Generated from Waste Wood Resources[J]. International Journal of Pavement Research & Technology, 2013, 6(4): 431-439. |

| [3] |

BROWN M, SHANKS J, LEEUWEN J V, et al. Sustainable Bioenergy and Bioproducts[M]. London: Springer London, 2012.

|

| [4] |

WILLIAMS R C, SATRIO J, ROVER M, et al. Utilization of Fractionated Bio-oil in Asphalt, 09-3813[R]. Washington, D. C. : Transportation Research Board, 2009.

|

| [5] |

汪海年, 高俊锋, 赵欣, 等. 基于DSR和RV的生物沥青结合料流变特性研究[J]. 湖南大学学报:自科版, 2015, 42(6): 26-33. WANG Hai-nian, GAO Jun-feng, ZHAO Xin, et al. Rheological Properties on Bio-binder Based on DSR and RV[J]. Journal of Hunan University:Natural Science Edition, 2015, 42(6): 26-33. |

| [6] |

马峰, 任欣, 傅珍. 生物沥青及其路用性能研究综述[J]. 公路工程, 2015, 40(1): 63-67. MA Feng, REN Xin, FU Zhen. Review on Bio-asphalt and Its Road Performance[J]. Highway Engineering, 2015, 40(1): 63-67. |

| [7] |

YANG X, YOU Z, DAI Q, et al. Mechanical Performance of Asphalt Mixtures Modified by Bio-oils Derived from Waste Wood Resources[J]. Construction & Building Materials, 2014, 51(31): 424-431. |

| [8] |

黄海龙. 生物沥青及其混合料路用性能研究[D]. 北京: 北京建筑大学, 2015. HUANG Hai-long. Research on Pavement Performances of Bio-asphalt and Its Mixture[D]. Beijing: Beijing University of Civil Engineering and Architecture, 2015. http://www.sylzyhg.com/CN/abstract/abstract2311.shtml |

| [9] |

RAOUF M A, WILLIANS R C. Temperature and Shear Susceptibility of a Nonpetroleum Binder as a Pavement Material, 10-0812[R]. Washington, D. C. : Transportation Research Board, 2010.

|

| [10] |

ONOCHIE A, FINI E H, YANG X. Rheological Characterization of Namo-particle Based Bio-modified Binder, 13-4895[R]. Washington, D. C. : Transportation Research Board, 2013.

|

| [11] |

WEN H, BHUSAL S, WEN B. Laboratory Evaluation of Waste Cooking Oil Based Bioasphalt as Sustainable Binder for Hot Mix Asphalt[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2013, 25(10): 1432-1437. |

| [12] |

曾梦澜, 潘浩志, 田振, 等. 老化对生物沥青改性沥青结合料使用性能的影响[J]. 公路工程, 2016, 41(2): 28-32. ZENG Meng-lan, PAN Hao-zhi, TIAN Zhen, et al. Aging Effects on Performance of Asphalt Binder Modified with Bioasphalt[J]. Highway Engeering, 2016, 41(2): 28-32. |

| [13] |

张吉哲. 温拌助剂对温拌沥青胶浆性能的影响[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2012. ZHANG Ji-zhe. Influence of Warm Mix Agent on Performance of Warm Mix Asphalt Binders[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2012. |

| [14] |

汪海年, 王清华, 赵欣, 等. 生物沥青结合料的制备工艺及性能评价[J]. 中国科技论文, 2015, 10(12): 1474-1478. WANG Hai-nian, WANG Qing-hua, ZHAO Xin, et al. Preparation Technology and Performance Evaluation of Bio-asphalt Binders[J]. China Science Paper, 2015, 10(12): 1474-1478. |

| [15] |

吴超凡, 曾梦澜, 鲁昌河, 等. 温拌添加剂对沥青针入度和PG高温等级的影响[J]. 公路交通科技, 2012, 29(10): 16-21. WU Chao-fan, ZENG Meng-lan, LU Chang-he, et al. Effect of Warm-mix Additive on Penetration and High-temperature Performance Grade of Asphalt Binder[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(10): 16-21. |

| [16] |

XIE Z, FAN W, WANG L, et al. The Effectiviness of Warm Mix Asphalt (WMA) Additives Affected by the Type of Aggregate and Binder[J]. International Journal of Pavement Research & Technology, 2013, 6(5): 554-561. |

| [17] |

ZHU H, XIE Z X, FAN W Z, et al. Effects of Warm Mix Asphalt (WMA) Additives on the Properties of WMA Mixtures[J]. Applied Mechanics & Materials, 2013, 275-277: 2097-2102. |

| [18] |

LI X, XIE Z, FAN W, et al. Selecting Warm Mix Asphalt Additives by the Properties of Warm Mix Asphalt Mixtures:China Experience[J]. Baltic Journal of Road & Bridge Engineering, 2015, 10(1): 79-88. |

2018, Vol. 35

2018, Vol. 35