扩展功能

文章信息

- 张海涛, 高丹丹, 马盛盛, 刘强强, 吕丽华

- ZHANG Hai-tao, GAO Dan-dan, MA Sheng-sheng, LIU Qiang-qiang, LÜ Li-hua

- 基于PG的黑龙江省沥青路面气候分区与标准的研究

- Study on Climatic Zoning and Standard of Asphalt Pavement in Heilongjiang Province Based on PG Technology

- 公路交通科技, 2017, 34(12): 9-15

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(12): 9-15

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.12.002

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-10-20

黑龙江省夏季比较炎热, 冬季又很寒冷,沥青路面高温车辙和低温开裂对路面性能带来很大的问题,严重影响行车条件和路面质量。沥青混合料的性能很大程度上取决于沥青胶结料的特性。传统的针入度系列指标不能准确评价沥青的高低温性能,Superpave中的PG(Performance Grade)技术正是为此开发的一套科学评价沥青胶结料特性的方法,其技术指标直接与具体工程相联系,可以保证具体工程所用沥青的高低温性能[1-3]。

中国沥青路面设计规范主要按针入度系列指标对道路沥青进行分级与评价,这些指标只能在1个试验温度下评价沥青的性能,而PG系列指标可以在多个试验温度下评价沥青的性能[4]。因此,针对黑龙江省夏季炎热冬季寒冷的气候特点,采用美国Superpave中的PG技术评价沥青的路用性能,把PG技术应用于黑龙江省沥青路面中,对解决寒区沥青(路面)的高温车辙和低温开裂等问题具有重要的意义。

Superpave设计方法在黑龙江省沥青路面中的应用还处于起步阶段,特别是PG技术尚未在沥青路面中进行应用[5]。在现行规范的沥青路面气候分区基础上,本研究通过观测黑龙江省不同地区的气温与沥青路面温度,确定沥青路面温度换算公式。根据路面温度换算结果,对黑龙江省沥青路面按PG技术进行气候分区。在PG分区的基础上,确定沥青路面PGm-n技术标准,进而评价黑龙江省常用道路沥青性能。研究结果对改善寒区沥青(路面)的高低温性能具有一定的理论与实用价值。

1 黑龙江省沥青路面温度换算公式的确定 1.1 气温与路面温度的观测 1.1.1 温度观测点的选择黑龙江省的气温随季节变化明显,冬季1月份北部漠河的极端最低气温可达-52.3 ℃,夏季7月份南部哈尔滨地区的极端最高气温可达40 ℃左右。以黑龙江省主要城市近30 a的7月与1月最高与最低气温数据(如表 1所示)为依据[6-7],选择7个具有代表性的气温与路面温度观测点。温度观测点的选择结果如表 2所示。

| 地区 | 纬度/(°) | 最高气温/℃ | 最低气温/℃ |

| 漠河 | 53.47 | 29.1 | -53.1 |

| 黑河 | 50.25 | 30.2 | -43.3 |

| 齐齐哈尔 | 47.33 | 30.0 | -41.0 |

| 大庆 | 46.55 | 32.3 | -39.2 |

| 哈尔滨 | 45.75 | 31.1 | -40.3 |

| 绥化 | 46.38 | 31.1 | -40.1 |

| 伊春 | 47.42 | 30.3 | -42.0 |

| 鹤岗 | 47.88 | 31.1 | -40.4 |

| 双鸭山 | 46.38 | 30.0 | -42.3 |

| 鸡西 | 44.64 | 32.6 | -41.1 |

| 牡丹江 | 44.38 | 32.7 | -35.3 |

| 注:最高气温为7月的平均最高气温;最低气温为1月的极端最低气温。 | |||

| 观测点 | 地理位置 | |

| 1 | 1-1 | 位于黑龙江省最北部,选择S207省道(加漠公路)为观测点的试验路,具体位置设在漠河县图强林业局路段。 |

| 1-2 | 位于黑龙江省最北部,选择S207省道(加漠公路)为观测点的试验路,具体位置设在呼玛县翠岗镇路段。 | |

| 2 | 2-1 | 位于黑龙江省中南部,具体位置设在黑大高速公路(黑河市至五大连池市段)。 |

| 2-2 | 位于黑龙江省中南部,具体位置设在鹤哈高速公路(伊春市至绥化市段)。 | |

| 2-3 | 位于黑龙江省中南部,具体位置设在哈同高速公路(佳木斯市至同江市段)。 | |

| 3 | 3-1 | 位于黑龙江省最南部,具体位置设在绥满高速公路(哈尔滨市至大庆市段)。 |

| 3-2 | 位于黑龙江省最南部,具体位置设在绥满高速公路(哈尔滨市至阿城市段)。 | |

1.1.2 温度观测方案

气温与路面温度的高温观测时间为7月份的每天(天气晴好)14:00左右,低温观测时间为1月份的清晨6:30左右。各路段温度观测周期为1 a,需要多个周期的观测以保证数据的可靠性。气温观测采用红水温度计,量程为-50~+50 ℃,分度值为1 ℃。沥青路面路表温度观测采用红外测温计,量程为-32~+380 ℃,分度值为0.1 ℃。

1.1.3 观测结果与数据处理温度观测的研究工作分几个阶段完成,考虑到黑龙江省大部分高速公路分布在中南部地区,因此,以观测点3为代表,进行了2个周期的气温与路面温度的观测。在观测点3的实测数据基础上,根据3个观测点的纬度关系,按内插法计算观测点1与2的沥青路面温度数据。温度观测结果见表 3。

| 观测点 | 纬度/ (°) | 7月 | 1月 | ||

| 气温/℃ | 路面温度/℃ | 气温/℃ | 路面温度/℃ | ||

| 1 | 53.47 | 29.1 | 49.6 | -29.2 | -28.6 |

| 2 | 47.42 | 30.3 | 51.6 | -25.0 | -24.5 |

| 3 | 45.75 | 31.1 | 53.0 | -24.9 | -24.4 |

1.2 沥青路面温度换算公式 1.2.1 基于美国SHRP的沥青路面高温换算公式

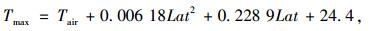

美国SHRP沥青路面高温换算公式为:

|

(1) |

式中,Tmax为路表最高温度;Tair为最高气温;Lat为纬度。

式(1)是美国LTPP温度模型用于美国第二个阶段PG等级制订而采用的沥青路面高温换算公式,是根据路面温度观测建立的一套公式体系[8-9]。通过计算值与观测值的对比分析,式(1)与黑龙江省沥青路面高温数据变化规律有较好的一致性。因此,以式(1)为原型,得到黑龙江省沥青路面高温换算公式的表达式为:

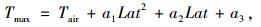

|

(2) |

式中a1, a2, a3为回归系数。

将表 3数据代入式(2),得到黑龙江省沥青路面高温换算公式为:

|

(3) |

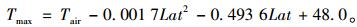

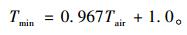

美国SHRP沥青路面最低温度Tmin没有观测路面最低温度,而是直接采用最低气温。因此,本研究采用加拿大C-SHRP沥青路面低温换算公式[10-11]。加拿大C-SHRP高温路面温度换算公式采用美国LTPP高温路面温度换算公式,而低温路面温度换算公式是对SHRP公式进行了修正而得,如式(4)所示:

|

(4) |

式中,Tmin为路表面最低温度;Tair为空气温度。

加拿大C-SHRP低温路面温度换算式(4)与黑龙江省的纬度比较接近,因此,以式(4)为原型,得到黑龙江省沥青路面低温换算公式的表达式为:

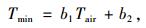

|

(5) |

式中b1, b2为回归系数。

将表 3数据代入式(5),得到黑龙江省沥青路面低温换算公式为:

|

(6) |

根据式(3)与式(6),计算黑龙江省沥青路面路表的最高最低温度(如表 4所示)。

| 地区 | 纬度/(°) | Tair/℃ | Tmax /℃ | Tmin/℃ | |

| 7月 | 1月 | ||||

| 漠河 | 53.47 | 29.1 | -53.1 | 49.9 | -44.6 |

| 黑河 | 50.25 | 30.2 | -43.3 | 53.2 | -35.4 |

| 齐齐哈尔 | 47.33 | 30.0 | -41.0 | 54.9 | -32.9 |

| 大庆 | 46.55 | 32.3 | -39.2 | 56.5 | -30.0 |

| 哈尔滨 | 45.75 | 31.1 | -40.3 | 55.0 | -30.5 |

| 绥化 | 46.38 | 31.1 | -40.1 | 55.6 | -33.1 |

| 伊春 | 47.42 | 30.3 | -42.0 | 54.1 | -34.0 |

| 鹤岗 | 47.88 | 31.1 | -40.4 | 53.6 | -33.6 |

| 双鸭山 | 46.38 | 30.0 | -42.3 | 55.7 | -31.3 |

| 鸡西 | 44.64 | 32.6 | -41.1 | 55.7 | -31.6 |

| 牡丹江 | 44.38 | 32.7 | -35.3 | 58.2 | -29.1 |

2.2 沥青路面PG分区

根据黑龙江省沥青路面最高最低温度的换算结果(见表 4),以美国Superpave中的PG技术为依据,在现行规范的沥青路面9个气候分区基础上[12-14],对黑龙江省沥青路面做进一步的PG分区(3个区)(见表 5)。

| PG分区 | 地区(代表城市) | 沥青路面温度/℃ | PGm-n标准 | |

| 高温 | 低温 | |||

| Ⅰ区 | 漠河 | 49.9 | -44.6 | PG52-46 |

| Ⅱ区 | 黑河 | 53.2 | -35.4 | PG58-40 |

| Ⅲ区 | 哈尔滨 | 55.0 | -30.5 | PG64-34 |

3 黑龙江省沥青路面PGm-n技术标准的确定

中国沥青路面气候分区中的沥青胶结料性能指标没有直接与气候分区相连接,尚没有直接评价沥青胶结料的PGm-n技术指标。因此,有必要对沥青胶结料建立PGm-n技术标准。

3.1 PGm-n技术标准的确定依据PGm-n技术的观点,根据具体工程所在地区的m与-n确定沥青胶结料的试验温度[15-17],提出适合黑龙江省寒区的沥青胶结料PGm-n技术标准(如表 6所示)。从表 6中可以看出,根据黑龙江省沥青路面温度(m与-n)得到相应的试验温度,其中的指标标准主要是参考了美国Superpave胶结料性能规范的标准,其可靠性需要做进一步的研究与论证。

| 高温DSR | 中温DSR | 低温BBR | |||

| PGm-n 技术标准 | 原样沥青 G*/sin δ >1.0 kPa | 短期老化 G*/sin δ >2.2 kPa | 长期老化 G*sin δ <5 000 kPa | 长期老化沥青 | |

| 蠕变模量 <300 MPa | m值 >0.3 | ||||

| Ⅰ区(北部) (PG52-46) 试验温度/℃ | 52 | 52 | 7 | -36 | -36 |

| Ⅱ区(中部) (PG58-40) 试验温度/℃ | 58 | 52 | 13 | -30 | -36 |

| Ⅲ区(南部) (PG58-34) 试验温度/℃ | 64 | 52 | 16 | -24 | -36 |

3.2 PGm-n技术标准的修正

中国与美国的沥青路面设计标准轴载不同(中国100 kN,美国80 kN),另一方面,黑龙江省冬季高寒路面低温开裂严重,而夏季高温也能达到35 ℃以上。因此,根据黑龙江省沥青路面的设计标准轴载与气候特点,对以上的PGm-n技术标准进行修正(如表 7所示)。

| PG分区 | 地区 | PGm-n等级要求 | |||

| 一般 | 侧重高温 性能 | 侧重低温 性能 | 侧重高低 温性能 | ||

| Ⅰ区 | 漠河 | PG52-46 | PG58-46 | PG52-52 | PG58-52 |

| Ⅱ区 | 黑河 | PG58-40 | PG64-40 | PG58-46 | PG64-46 |

| Ⅲ区 | 哈尔滨 | PG64-34 | PG70-34 | PG64-40 | PG70-40 |

4 黑龙江省沥青路面PG分区与PGm-n技术标准的应用 4.1 沥青PG试验结果与数据分析

选择黑龙江省常用的6种道路沥青作为试验样本(3种基质90#沥青,3种SBS改性90#沥青),依据PG试验结果对黑龙江省常用的道路沥青性能进行PG评价[18-19]。其中,动态剪切流变试验(DSR)采用直径25 mm的圆形沥青试样,试验温度为46~70 ℃。弯曲梁流变试验(BBR)采用12.7 mm×6.35 mm×127 mm的沥青小梁,试验温度为-24 ℃。

(1) 动态剪切流变(DSR)高温性能指标

对6种沥青试样进行动态剪切流变试验(DSR),试验结果如表 8所示。

| 试验 温度/℃ | 车辙因子G*·sin δ-1/kPa | ||||||

| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | ||

| Ⅰ | 52 | 5.809 | 6.391 | 9.678 | 12.45 | 15.26 | 5.809 |

| 58 | 2.437 | 2.641 | 4.028 | 6.058 | 7.965 | 6.473 | |

| 64 | 1.113 | 1.154 | 1.825 | 3.781 | 4.548 | 3.641 | |

| Ⅱ | 52 | 11.26 | 8.424 | 13.8 | 17.41 | 19.54 | 12.63 |

| 58 | 4.644 | 3.461 | 5.612 | 9.428 | 10.12 | 6.901 | |

| 64 | 2.007 | 1.501 | 2.478 | 5.154 | 5.553 | 4.122 | |

| Ⅲ | 7 | 34 890 | 12 860 | 26 897 | 21 006 | 24 070 | 12 886 |

| 13 | 18 410 | 17 800 | 14 820 | 11 191 | 12 856 | 6 693 | |

| 16 | 12 920 | 12 860 | 10 530 | 7 942 | 9 004 | 4 595 | |

| 注:Ⅰ=原样沥青;Ⅱ=短期老化沥青(TFOT);Ⅲ=长期老化沥青(PAV)。 | |||||||

从表 8可以看出,应力为120 kPa时,改性沥青的应变明显比基质沥青的应变高。基质沥青与6#改性沥青的相位角随温度渐升高逐,4#与5#改性沥青的相位角随温度略有降低,表明SBS改性剂改变了沥青黏性与弹性的比例。改性沥青高温稳定性明显高于基质沥青。

(2) 弯曲梁流变(BBR)低温性能指标

对6种沥青试样进行弯曲梁流变(BBR)试验,试验结果如表 9所示。

| 时间 /s | 蠕变劲度/kPa | |||||

| 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |

| 8 | 922.377 3 | 910.707 5 | 744.931 9 | 142.904 2 | 157.317 1 | 134.576 4 |

| 15 | 839.020 9 | 813.891 7 | 688.229 2 | 139.439 2 | 153.463 3 | 130.769 5 |

| 30 | 735.039 5 | 705.64 | 618.638 | 134.756 | 147.964 6 | 125.630 8 |

| 60 | 634.651 1 | 597.853 1 | 543.279 1 | 128.863 5 | 141.256 1 | 119.485 3 |

| 120 | 543.684 2 | 505.537 8 | 466.442 5 | 121.164 9 | 133.639 6 | 111.906 6 |

| 240 | 442.919 3 | 408.784 | 388.395 2 | 113.112 | 125.128 7 | 102.921 1 |

| 60 s的 m值 | 0.236 | 0.246 | 0.216 | 0.080 | 0.073 | 0.275 |

从表 9可以看出,基质沥青的蠕变劲度很高而低温变形能力很差,沥青较脆,在交通荷载和低温收缩应力的作用下容易开裂。改性沥青蠕变劲度比基质沥青小很多,其低温变形能力明显比基质沥青高很多,但改性沥青蠕变劲度的变化率m值的变化率却很小,m值过小表明不能有效地抵抗低温开裂。

4.2 黑龙江省道路沥青的PG性能评价(1) 标准条件下的PG性能评价

根据6种沥青试样的PG系列试验结果,对黑龙江省道路沥青的PG性能进行了评价(如表 10所示)。

| PGm-n标准 | 高温DSR | 中温DSR | 低温BBR | ||||||

| 原样沥青G*/sin δ >1.0 kPa | 短期老化G*/sin δ >2.2 kPa | 评 价 | 长期老化G*sin δ <5 000 kPa | 评 价 | 长期老化沥青 | 评 价 | |||

| 蠕变模量<300 MPa | m值>0.3 | ||||||||

| 试验温度/℃ | 52 | 7 | -36 | ||||||

| Ⅰ区(北部) (PG52-46) | 1# | 5.81 | 11.26 | √ | 34 890 | × | >300 | <0.3 | × |

| 2# | 6.39 | 8.42 | √ | 12 860 | × | >300 | <0.3 | × | |

| 3# | 9.68 | 13.80 | √ | 26 897 | × | >300 | <0.3 | × | |

| 4# | 12.45 | 17.41 | √ | 21 006 | × | >137 | <0.3 | × | |

| 5# | 15.26 | 19.54 | √ | 24 070 | × | >145 | <0.3 | × | |

| 6# | 11.52 | 12.63 | √ | 12 886 | × | >300 | <0.3 | × | |

| 试验温度/℃ | 58 | 13 (16) | -30 (-24) | ||||||

| Ⅱ区(中部) (PG58-40) Ⅲ区(南部) (PG64-34) | 1# | 2.44 | 4.64 | √ | 18 410 | × | >637 | <0.2 | × |

| 2# | 2.64 | 3.46 | √ | 17 800 | × | >614 | <0.2 | × | |

| 3# | 4.03 | 5.61 | √ | 14 820 | × | >598 | <0.2 | × | |

| 4# | 6.06 | 9.43 | √ | 11 191 | × | >137 | <0.1 | × | |

| 5# | 7.97 | 10.1 | √ | 12 856 | × | >145 | <0.1 | × | |

| 6# | 6.47 | 6.90 | √ | 6693 | × | >391 | <0.3 | × | |

| 注:√=合格; ×=不合格. | |||||||||

从表 10可以看出,黑龙江省3个PG分区的道路沥青PG高温性能均满足PG技术标准的要求,而PG中低温性能不满足PG技术标准的要求。研究认为,PG中低温标准的不满足应该是黑龙江省沥青路面低温开裂的一个理论原因。

(2) 考虑交通条件的PG性能评价

考虑交通条件和特殊路段时,应该提高1~2个等级的PG高温标准,即3个区的m值分别提高6~12 ℃。考虑交通条件的黑龙江省道路沥青的PG高温性能评价结果如表 11所示。

| PGm-n标准 | PG64- | PG70- | ||||

| 原样沥青 G*/sin δ >1.0 kPa | 短期老化 G*/sin δ >2.2 kPa | 评 价 | 原样沥青 G*/sin δ >1.0 kPa | 短期老化 G*/sin δ >2.2 kPa | 评 价 | |

| 试验温度/℃ | 64 | 64 | 70 | 70 | ||

| 1# | 1.11 | 2.01 | × | — | — | × |

| 2# | 1.15 | 1.50 | × | — | — | × |

| 3# | 1.83 | 2.48 | √ | 0.85 | 1.14 | × |

| 4# | 3.78 | 5.15 | √ | 2.27 | 2.93 | √ |

| 5# | 4.55 | 5.55 | √ | 2.71 | 3.21 | √ |

| 6# | 3.64 | 4.12 | √ | 2.07 | 2.58 | √ |

从表 11可以看出,考虑交通条件时,PGm-n高温提高1个等级时,1#和2#基质沥青的高温指标不满足PG标准; PGm-n提高2个等级时,1#, 2#, 3#基质沥青的高温指标均不满足PG标准,而3种SBS改性沥青的高温指标均满足PG标准。

5 结论(1) 根据黑龙江省不同地区的气温与路面温度的观测数据,以美国SHRP沥青路面温度换算公式为基础,提出了黑龙江省沥青路面温度换算公式。

(2) 根据黑龙江省沥青路面温度换算公式,提出了黑龙江省沥青路面PG分区,即Ⅰ区(北部);Ⅱ区(中部);Ⅲ区(南部)。此PG分区与现行规范的沥青路面气候分区相结合,可以为黑龙江省道路沥青的选用提供具体的PG技术参数。

(3) 在黑龙江省沥青路面PG分区基础上,提出了PGm-n技术标准。建议沥青选用时,侧重沥青路面高温性能时,选用Ⅰ区PG58-46,Ⅱ区PG64-40,Ⅲ区PG70-34。侧重沥青路面低温性能时,选用Ⅰ区PG52-52,Ⅱ区PG58-46,Ⅲ区PG58-40。

(4) 利用PG系列试验,对黑龙江省道路沥青进行了PG性能评定。结果表明,黑龙江省道路沥青基本满足PGm-n技术标准的高温性能要求,但均不满足PGm-n技术标准的低温性能要求。研究结果对合理选用沥青提供了一定的理论依据。

(5) 与针入度系列指标相比,PG系列指标能够更合理地评价道路沥青的高低温性能。研究结果表明PG标准评价与选用黑龙江省道路沥青是科学合理的,采用PGm-n技术选用的沥青修筑的沥青路面可以从理论上较好地防止沥青路面高温车辙与低温开裂现象。

| [1] |

邓学钧. 路基路面工程[M]. 北京: 人民交通出版社, 2000. DENG Xue-jun. Subgrade and Pavement Engineering[M]. Beijing: China Communications Press, 2000. |

| [2] |

梁武星, 李小刚, 高超. 陕西省公路沥青路面路用性能的气候分区[J]. 公路交通科技, 2012, 29(6): 16-21. LIANG Wu-xing, LI Xiao-gang, GAO Chao. Climate Zoning for Asphalt Pavement Performance of Highway in Shaanxi Province[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(6): 16-21. |

| [3] |

孟岩. 河北省沥青路面气候影响分区与路面材料性能研究[D]. 天津: 河北工业大学, 2004. MENG Yan. Study on Climatic Influence Zoning for Asphalt Pavement of Heibei Province and Material Performance of Pavement[D].Tianjin:Heibei Institute of Technology, 2004. |

| [4] |

王辉, 张肖宁, 段跃华. 广东地区沥青路用性能PG分级研究[J]. 路基工程, 2011(6): 8-11. WANG Hui, ZHANG Xiao-ning, DUAN Yue-hua. PG Grading of Asphalt Pavement Performance in Guangdong Area[J]. Subgrade Engineering, 2011(6): 8-11. |

| [5] |

吴玉辉. 辽宁地区道路沥青性能等级研究[J]. 公路, 2008(11): 169-172. WU Yu-hui. A Study on Performance Grades of Road Asphalt in Regions of Liaoning Province[J]. Highway, 2008(11): 169-172. |

| [6] |

于梅, 邢俊江, 于洪敏. 黑龙江省近46年的气温变化[J]. 自然灾害学报, 2009, 18(3): 158-164. YU Mei, XING Jun-jiang, YU Hong-min. Air Temperature Change in Heilongjiang Province in Recent 46 Years[J]. Journal of Natural Disasters, 2009, 18(3): 158-164. |

| [7] |

周秀杰, 王凤玲, 吴玉影. 近60年来黑龙江省与东北及全国气温变化特点分析[J]. 自然灾害学报, 2013, 22(2): 124-129. ZHOU Xiu-jie, WANG Feng-ling, WU Yu-ying. Analysis of Temperature Change Characteristics of Heilongjiang Province, Northeast China and Whole Country in Recent 60 Years[J]. Journal of Natural Disasters, 2013, 22(2): 124-129. |

| [8] |

黄立葵, 贾璐, 万剑平. 沥青路面温度状况的统计分析[J]. 中南公路工程, 2005, 30(3): 8-9, 57. HUANG Li-kui, JIA Lu, WAN Jian-ping. Statistical Analysis of Asphalt Pavement Temperature Profile[J]. Journal of Central South Highway Engineering, 2005, 30(3): 8-9, 57. |

| [9] |

周晋辉. 沥青路面温度状况试验研究[J]. 中南公路工程, 2005, 30(2): 185-187. ZHOU Jin-hui. Test Study on Temperature Fluctuations in Asphalt Pavements[J]. Journal of Central South Highway Engineering, 2005, 30(2): 185-187. |

| [10] |

秦健, 孙立军. 沥青路面温度场的分布规律[J]. 公路交通科技, 2006, 23(8): 18-21. QIN Jian, SUN Li-jun. Study on Asphalt Pavement Temperature Field Distribution Pattern[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2006, 23(8): 18-21. |

| [11] |

康海贵, 郑元勋, 蔡迎春. 实测沥青路面温度场分布规律的回归分析[J]. 中国公路学报, 2007, 20(6): 13-18. KANG Hai-gui, ZHENG Yuan-xun, CAI Ying-chun. Regression Analysis of Actual Measurement of Temperature Field Distribution Rules of Asphalt Pavement[J]. China Journal of Highway and Transport, 2007, 20(6): 13-18. |

| [12] |

KENNEDY T W, HUBER G A, HARRIGAN E T, et al. Superior Performing Asphalt Pavements (Superpave), SHRP-A-410[R]. Washington, D. C.:National Research Council, 1997.

|

| [13] |

贾渝, 曹荣吉, 李本京. 高性能沥青路面(Superpave)基础参考手册[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005. JIA Yu, CAO Rong-ji, LI Ben-jing. Manual of Superior Performing Asphalt Pavement (Superpave)[M]. Beijing: China Communications Press, 2005. |

| [14] |

贾渝, 关永胜. Superpave沥青胶结料性能规范的最新进展[J]. 石油沥青, 2008, 22(4): 35-40. JIA Yu, GUAN Yong-sheng. Update of Superpvave Binder Specification and Test Methods[J]. Petroleum Asphalt, 2008, 22(4): 35-40. |

| [15] |

沈金安. 沥青及沥青混合料的路用性能[M]. 北京: 人民交通出版社, 2001. SHEN Jin-an. Pavement Performance of Asphalt and Asphalt Mixture[M]. Beijing: China Communications Press, 2001. |

| [16] |

贾渝, 王捷. Superpave沥青胶结料性能等级(PG)选择[J]. 石油沥青, 2003, 17(增1): 5-7, 64. JIA Yu, WANG Jie. Selecting Performance Grade of Superpave Asphalt Binder[J]. Petroleum Asphalt, 2003, 17(S1): 5-7, 64. |

| [17] |

美国沥青协会. 高性能沥青路面(Superpave)[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005. American Asphalt Institute. Superior Performing Asphalt Pavements (Superpave)[M]. Beijing: China Communi-cations Press, 2005. |

| [18] |

JTG E20-2011, 公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S]. JTG E20-2011, Standard Test Methods of Bitumen and Bituminous Mixtures for Highway Engineering[S]. |

| [19] |

JTD D50-2006, 公路沥青路面设计规范[S]. JTD D50-2006, Specifications for Design of Highway Asphalt Pavement[S]. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34