扩展功能

文章信息

- 李艺, 王红旗, 李晓珂

- LI Yi, WANG Hong-qi, LI Xiao-ke

- 公路建设对湿地水系连通性的阻隔效应研究

- Study on Separation Effect of Highway Construction on Wetland Hydrologic Connectivity

- 公路交通科技, 2017, 34(11): 143-150, 158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(11): 143-150, 158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.11.020

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-09-26

2. 北京师范大学 水科学研究院, 北京 100875

2. School of Water Sciences, Beijing Normal University, Beijing 100875, China

湿地位于水体与陆地之间,是一种过渡性的生态系统,也是各类生物重要的生存场所,具有重要的生态功能[1]。而水系连通性作为衡量湿地生态系统的重要指标之一,对维持湿地河流等水生生态系统的结构完整性和功能多样性具有重要意义[2]。“连通性”是点集拓扑学中的概念,最早应用到生态学领域是1984年由Merriam介绍了景观连通性(Landscape Connectivity)的概念[3]。目前,连通性概念也已经被广泛地用来研究河流景观在空间的连通状况[4-5]。Vonnote等[6]及Junk等[7]研究了河流生态系统中的横向和纵向连接度;Pringle等[8-9]研究表明,不同程度的人类活动很大程度上改变了小范围、区域甚至全球尺度上的河流水系连通性状况,并且很多影响因素十分复杂,且具有一定的累积效应。水系连通性对于湿地生态系统的重要性主要表现在生态系统完整性、水流状况、水质及生物多样性等方面[10]。湿地水系连通性状况越好,湿地的自净能力和纳污能力就越强[11],另一方面水系连通性状况好坏与湿地内生物多样性的保持也息息相关,只有保持足够的水系连通,才能保证湿地基本的生态功能[12]。

公路在穿越湿地等敏感区时,会导致湿地面积减小,使其景观破碎化,引起湿地水文条件发生改变,并对湿地内物质、能量和生物体的迁移传递产生影响,进而破坏湿地生态系统的健康。尤其公路以路基形式穿过湿地时,会对湿地水流产生明显的遏制作用,阻碍湿地上流物质向下游迁移,切断了植被之间的天然联系及湿地内动物的洄游通道,对湿地生物多样性产生了严重的影响[13-14]。而湿地资源的破坏,会对区域水均衡、生态环境及气候状况产生一系列的负面效应。因此,努力减轻公路建设对湿地水系连通性的影响,寻求公路建设中湿地水系连通性的相关保护技术,最小限度地破坏和尽可能地恢复湿地水系连通性,对于维持湿地丰富的生态功能,保持湿地的生物多样性具有十分重要的意义。

基于此,本研究选取延边地区珲乌高速公路八家子路段草炭土沼泽湿地为目标研究区,建立地下水数值模型,模拟并预测公路建设对湿地水流及溶质迁移的阻隔效应; 对有无公路情况下地下水水位、地下水流场变化及公路覆盖区地下水流量的变化进行对比,同时分析有无公路情况下地下水溶质迁移转化的规律。旨在为分析草炭土地区的公路建设对湿地水系连通的影响提供可靠的技术支撑和理论依据。

1 地下水数值模拟的基本原理地下水数值模拟是在水文地质概念模型抽象出的数学模型的基础上,采用离散化方法求得的近似解,是目前求解地下水水流及溶质迁移问题的主要方法之一。近30 a来,随着计算机技术的发展,数值模拟已经成为地下水资源评价和模拟地下水水流运动及溶质迁移规律的主要手段[15-16]。

目前,最常用的数值方法是有限单元法和有限差分法。这两种方法相比,有限差分法直接从水均衡原理建立方程,物理意义明确,易于操作; 而有限单元法是建立在直接求函数的近似解基础上,在处理复杂边界时更灵活。

随着数值法的发展,众多地下水数值模拟软件也应运而生,其中GMS,Visual Modflow,Visual Groundwater,FEFLOW等都是比较流行的软件。这些地下水模拟软件的共同特点包括数据处理手段先进、人机交互界面友好、计算程序效率高、可根据自身需求自由增加新功能等[17-18]。根据模拟区的水文地质条件及模拟任务,本研究选用Visual Modflow进行地下水数值模拟。

2 研究区概况与现场试验研究 2.1 研究区概况研究区位于吉林省延边地区境内,蛟河市黄松甸镇西约6.5 km,珲乌高速公路吉林市黄松甸八家子路段草炭土沼泽湿地处,黄松甸八家子路基段草炭土盆地为林下湿地,高速公路穿过湿地,地下水发育,草炭土路基两侧分布范围满足试验要求。

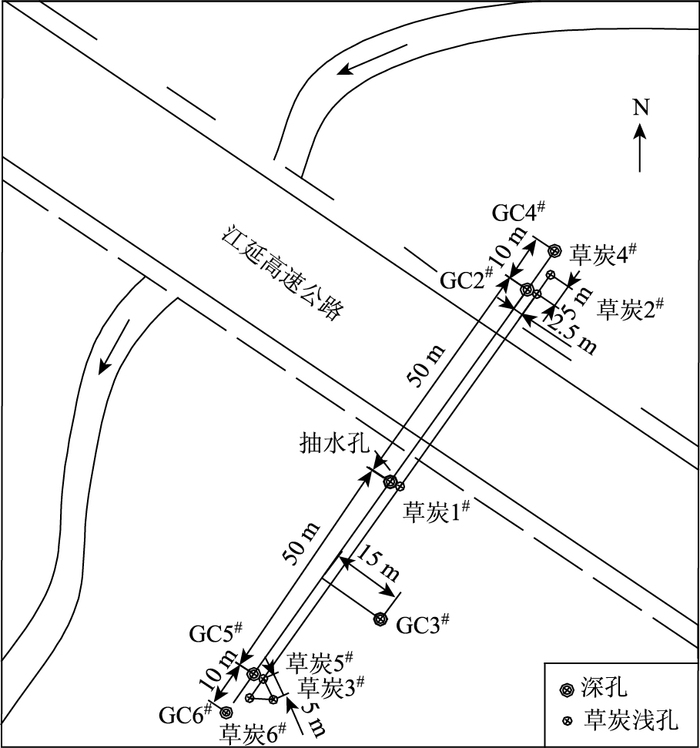

2.2 现场试验研究以珲乌高速公路黄松甸八家子路段草炭土沼泽湿地为目标研究区,通过现场勘探试验,以探明该路段的地层分布情况,并通过现场抽水试验和示踪试验,以确定相关水文地质参数。图 1为抽水试验孔平面布置图。砂层抽水试验是在路基南侧打1个抽水孔和2个观测孔GC5#和GC6#,抽水井进行抽水,同时观测GC5#和GC6#的水位变化,确定测试地层天然状态下水文地质参数值; 考虑道路建设后水系阻隔效应,横跨路基另一侧北侧打2个观测孔GC2#和GC4#,分析路基阻隔作用。同时考虑两种情况进行对比,观测井与抽水井的距离对称布置,孔间距如图 1所示。草炭土层试验孔与砂层的布置原理相同。

|

| 图 1 抽水试验孔平面布置图 Fig. 1 Plane arrangement of pumping test holes |

| |

通过试验,该盆地区天然状态下草炭土垂向渗透系数数量级为10-5cm/s,水平向渗透系数较竖向渗透系数的稍大,在10-4~10-5cm/s数量级之间,渗透系数由表层向下逐渐减小。这是因为草炭土的渗透性与植物残体组成及草炭土的分解度有关,草炭土上部植物根系较多,植物纤维较多,土的结构相对疏松,渗透系数大。下部草炭土植物根系较为细小,土的结构相对密实,渗透系数小。通过模拟施加路基附加压力,模拟高速公路路基修建后草炭土渗透系数的变化.对比可知,路基荷载压密后,草炭土层的渗透系数有较大降低,渗透系数数量级降为10-6cm/s。这说明路基的修筑,对其下部草炭土的渗透性影响较大,路基两侧的草炭土层水力连通能力降低。

本次在草炭2#和草炭6#孔进行草炭土含水层提水试验为潜水稳定流提水试验。根据现场情况,草炭2#孔地表以下埋深0~1 m为草炭土含水层,提水试验以1.44 m3/d的提水量连续提水,当提水试验进行到90 min时,水位稳定在0.753 m,90 min内降深量约0.204 m,继续提水,水位稳定的延续时达到2 h后,进行孔内水位恢复观测;水位恢复观测70 min时观测孔水位已恢复至0.549 m,恢复至孔内初始水位,观测110 min结束。草炭6#试验孔地表以下埋深0~0.9 m为草炭土含水层,提水试验以0.864 m3/d的提水量连续提水,进行到90 min时,水位稳定在0.637 m,90 min内降深量约0.231 m,水位稳定的延续时间为2 h后结束本次提水阶段,转入孔内水位恢复观测;水位恢复观测28 min时抽水孔水位已恢复至0.407 m,恢复到初始水位,继续观测94 min结束。

综合两孔草炭土层试验结果,草炭2#整体草炭土层渗透系数为4.76×10-5cm/s,草炭6#整体草炭土层渗透系数为4.21×10-5cm/s,草炭土的平均渗透系数为4.49×10-5cm/s。草炭土层提水试验成果与室内试验结果较为一致。

3 模型的构建 3.1 地下水流数值模拟模型 3.1.1 水文地质概念模型根据研究区钻孔资料揭示的地层特征,将模拟区地下水在模型剖面上分为3层,上部草炭土为潜水层。中部为淤泥质土层,下部粗砂层为弱承压水层。根据研究区水文地质条件及抽水试验结果,地下水流态概化为各项同性的非稳定三维流。

研究区潜水位较高,易接受大气降水的补给,加之结冰使草炭土沼泽地蒸发量较小,因此研究区地下水以大气降水渗入补给为主;草炭土沼泽地主要形成于沟谷中,因此易于接受周边山地沟谷裂隙水以及地表径流的补给,并主要通过东部边界径流排泄,并兼有少量蒸发。研究区地下水主要通过东部边界径流排泄,其余边界四面环山,接受来自四周山地地表径流及沟谷裂隙水的补给,将其概化为补给边界。

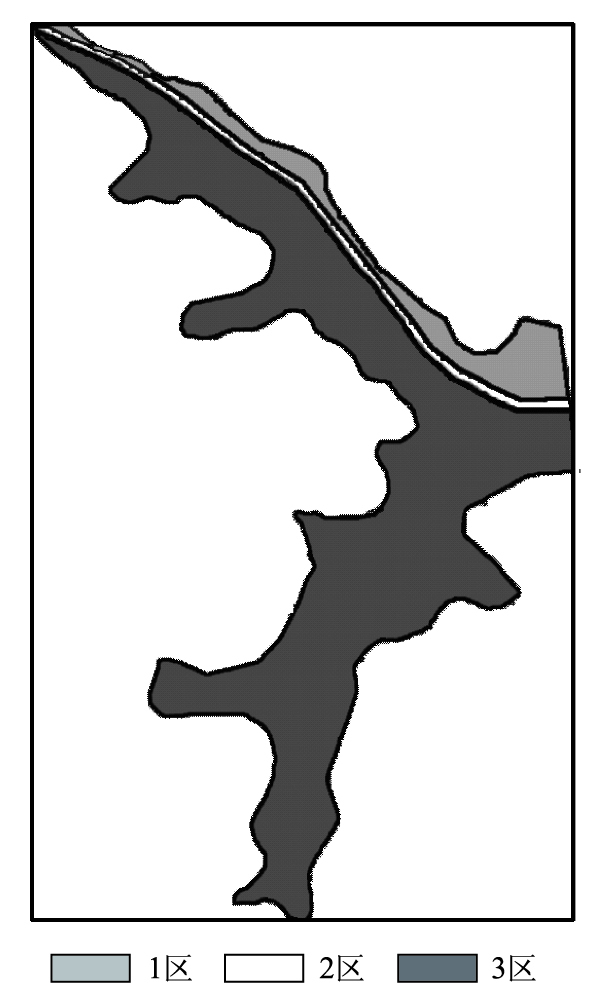

3.1.2 模型网格的剖分Visual Modflow将模拟区从垂向上根据地层分布情况上剖分为多层,平面上每一层又剖分为若干行和列,最终结果是含水层被剖分为多个规则矩形。根据研究区水文地质特征,将模拟区垂向概化为3层,如图 2所示。

|

| 图 2 含水层地层剖面图 Fig. 2 Aquifer formation profile |

| |

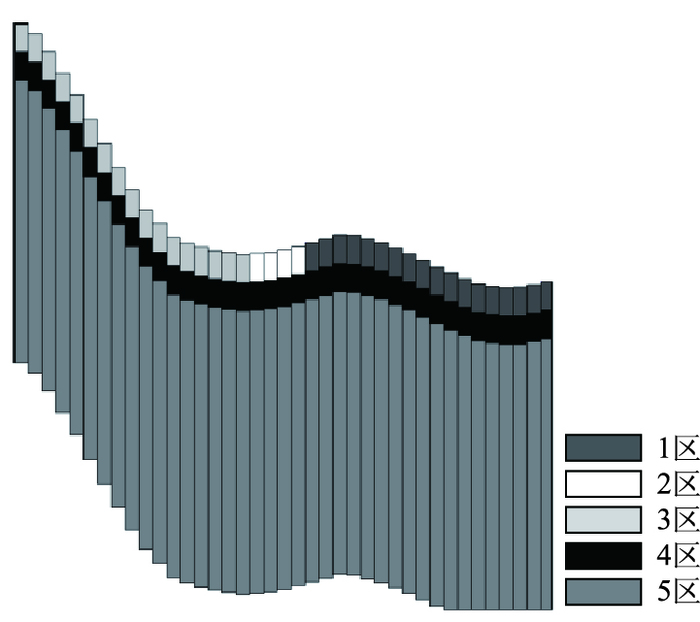

根据野外采集的钻孔资料分析模拟区的地层数据,形成模拟区含水层的顶底板及地面高程数据文件,导入Visual Modflow中进行层面插值,用来定义各层的高程。将整个研究区在平面上剖分为200×120的矩形网格单元,定义不活动单元区,如图 3所示。

|

| 图 3 研究区平面网格剖分图 Fig. 3 Plane gridding of study area |

| |

3.1.3 边界条件的确定

根据水文地质概念模型,将模拟区第1层与第3层的东部边界概化为定水头边界;研究区其它边界接受来自地表径流与沟谷裂隙水的补给,因此将其概化为补给边界,通过地形图确定四周山地引导降雨至含水层的地形,其贡献的水量通过积水区面积与净地下水补给量相乘得到,然后计算模型中所设定的补给带的面积,最后用山区贡献的水量除以补给带的面积即可确定每年丰水季节的额外补给量;模拟区降水入渗补给量采用降水入渗系数法计算,模拟区多年平均降水量为900 mm左右,查阅相关资料,确定该区的降水入渗系数为0.11左右,从而可以计算得到研究区的降水入渗补给量。

3.1.4 模型的参数识别与验证由于公路穿越湿地时会对公路两侧地层的渗透系数产生一定的影响,因此,在建立模型中将研究区草炭土层渗透系数分为3个区,1区为北侧边界至公路北侧50 m平行线范围;2区为公路两侧50 m之间范围;3区为公路南侧50 m至研究区南侧边界,如图 4所示。由于公路建设对淤泥质土及砂层影响不大,因此第2,3层渗透系数均依据抽水试验计算结果,分别表示为4区及5区,如图 5所示。模型中其他参数包括贮水率,重力给水度等主要根据抽水试验计算结果,并通过模型识别调参,最后确定模型区的平均导水系数为141 m2/d,平均释水系数为2.61×10-4,给水度为0.3,孔隙度为0.6。

|

| 图 4 草炭土层渗透系数分区图 Fig. 4 Permeability coefficient zoning of turfy soil layer |

| |

|

| 图 5 研究区渗透系数分区剖面图 Fig. 5 Permeability coefficient zoning profile of tudy area |

| |

区域水均衡(Zone Budget)是Visual Modflow中用于计算一定水均衡区域水量变化的专门模块,用户可在模拟区选定一定区域作为水均衡区,通过执行区域水均衡模块,得到所选定均衡域的所有水均衡信息在研究区设立3个均衡域,分别为公路穿越区域、公路左侧区域及公路右侧区域,从而可以比较有无公路建设影响情况下各均衡区水量交换情况。

3.1.5 模型的识别与验证由于在建立模型过程中使用DEM数据导入高程,与野外实际用GPS所测高程存在一定误差,因此在进行模型识别时所使用的观测水位均用水位埋深表示,将野外抽水试验测得的观测井的水位与计算水位进行拟合,根据拟合结果,反复调参,直至水头误差小于规定值,说明结果符合要求。经多次调参及拟合,最后计算得出各观测孔的平均水位误差最大值为0.32,表明所建的数值模型,对研究区水文地质条件的概化及边界条件的确定与实际情况吻合较好。

3.2 地下水流数值模拟模型为了比较有无公路建设情况下路堤两侧物质迁移的状况,以研究区地下水中氮元素变化为例,建立研究区地下水中总氮的三维溶质运移模型; 以研究区地下水中实测总氮浓度为初始浓度,分析公路建设前后路堤两侧弥散系数,孔隙度及给水度的改变情况,从而预测有无公路情况下总氮浓度在路堤两侧的分布情况及浓度变化规律,旨在研究公路建设对地下水中物质迁移的阻隔效应。

4 公路建设对湿地水系连通性的阻隔效应分析考虑资料齐全性及可对比性,以枯水期所测的水位作为初始流场,预测丰水期过后地下水水位及流量交换情况。水流预测时间共180 d,在此期间,地下水接受降水入渗,沟边裂隙地下水以及地表径流的补给。根据实验室模拟路基压力时渗透系数的变化可以确定其数值。因此根据前面的渗透系数分区,需要改变有无公路情况下公路穿越湿地区的渗透系数大小,从而预测公路建设对湿地水系连通性的影响。

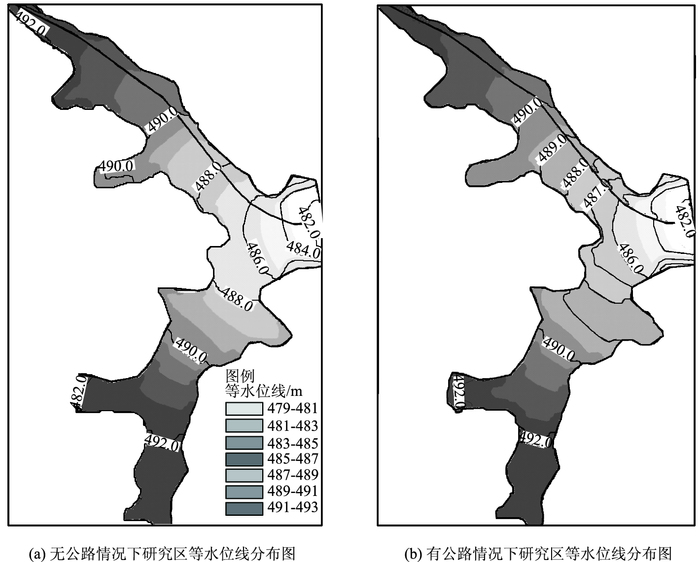

4.1 无公路影响情况下湿地地下水预测无公路情况下模拟区各个分区渗透性差别不大,1区的渗透系数为4.76×10-5 cm/s,2区的渗透系数为4.5×10-5 cm/s,3区的渗透系数为4.21×10-5 cm/s;4区的渗透系数为3×10-6 cm/s,5区的渗透系数为7.12×10-3 cm/s。其中,2区渗透系数取1区和3区的平均值。从图 6可以看出,研究区地下水等水位线与研究区等高线分布呈现一定的规律性,高程越高的区域水头普遍较高,地下水总体流向是从周边山区向沟谷中汇集进而通过东部边界径流排泄的。

|

| 图 6 地下水等水位线分布图 Fig. 6 Contour of underground water |

| |

4.2 有公路影响情况下湿地地下水预测

由于公路建设对含水层的影响主要作用于草炭土层,因此在建立模型时,需要改变公路穿越区草炭土层的渗透系数,根据实验室模拟路基影响下草炭土层的渗透系数大小,2区的渗透系数取值为1×10-6 cm/s,其他各区的渗透系数不变。从地下水等水位线图(图 6(a))可以看出,有公路情况下,模拟区其他地区水头分布与无公路情况下基本保持一致,而公路穿越湿地区北侧局部地带水位较高。可能由于公路对湿地水流产生的阻隔效应,导致公路北侧山地补充湿地水流受阻,在公路北侧形成积水区,沿着路线径流排泄。选取公路穿越湿地某一段区域建立水位线剖面图(图 6(b)),可以看出,公路北侧水头普遍高于两侧水头,其水头相较于两侧区域水头高0.3 m左右,而南侧水头相较于无公路情况下较低。

4.3 有无公路时湿地地下水流场对比分析根据模拟区地下水位预测结果可以看出,有无公路时,模拟区地下水位的分布情况基本一致,都与地势起伏呈现一定的规律性,并且公路穿越湿地区两侧水头差别不大;而在有公路情况下,由于公路路基对上层草炭土层的影响,且在局部区域公路穿越区阻隔了山地径流补给湿地的径流通道,导致公路北侧靠近山体的一侧的水位较无公路情况下普遍上升了0.3 m左右,沿公路沿线出现多个积水区,地下水沿公路走向径流排泄,而公路南侧地下水位相较于无公路情况下普遍下降了0.2 m左右,由于公路的影响,导致公路北侧水头普遍高于南侧,平均高出0.5 m左右。可见公路建设对地下水流产生一定的影响。

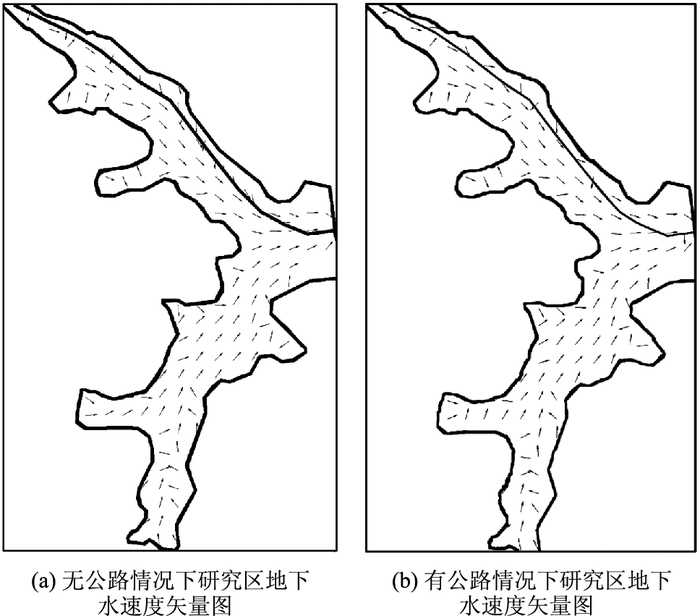

对比有无公路情况下模拟区地下水速度矢量图,如图 7所示,可以看出,模拟区地下水流向总体一致,都是由两侧山区向中间沟谷流动,地下水经过径流由东部边界排泄,然而有公路情况下,公路沿线流向发生了一定程度的改变,说明公路的修建干扰了水流的径流通道,公路发挥着水汇和水导的作用。

|

| 图 7 研究区地下水速度矢量图 Fig. 7 Velocity vectors of underground water in study area |

| |

根据所划分的水均衡区域,预测有无公路情况下各个水均衡区域流量变化情况,根据流量预测结果,对公路覆盖区域进行分析,有公路时,每天通过公路覆盖区的流量明显减小,其流量相较于无公路时期减少了60%左右,尤其是公路覆盖区向公路南侧的出流量减少了70%左右,这主要是由于公路南侧普遍地势较低,大部分区域地下水流向通过公路北侧径流补给公路南侧。说明公路的修建导致上层含水层输水能力下降,部分地下水绕过公路向下层渗透,导致下层含水层流量显著增加。

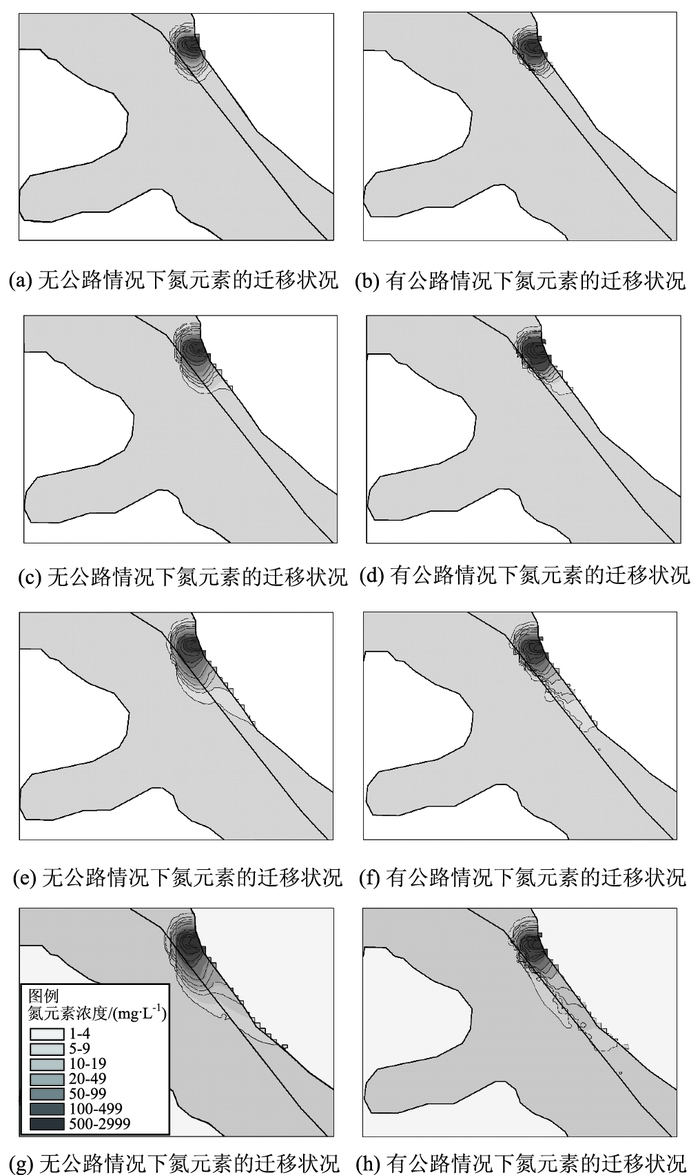

4.4 公路建设对湿地溶质迁移的阻隔效应分析公路建设对湿地溶质迁移的影响,主要表现在路基对其穿越湿地区土壤的孔隙度、重力给水度以及弥散度的影响,导致公路覆盖区孔隙度、重力给水度以及弥散度普遍降低。以实测的湿地总氮浓度为初始浓度,在公路建设对水流影响较大的区域建立溶质迁移模拟,预测有无公路情况下总氮浓度在路堤两侧的分布情况及浓度变化规律,考察公路建设对地下水中物质迁移的影响。对比不同时期有无公路情况下氮元素的浓度分布图(图 8),可以看出,在无公路情况下,研究区该段公路氮元素从上游(即公路覆盖区北侧)迁移至下游(即公路覆盖区南侧)的过程中,其浓度分布符合一般性的迁移规律,溶质都是沿着水流方向有规律地运动;而在有公路情况下,公路覆盖区的弥散系数、孔隙度以及重力给水度较无公路情况下显著减小。可以看出,公路修建对氮元素的迁移产生明显的阻隔效应,公路上游的溶质浓度远远大于公路下游的溶质浓度。为了对比有无公路情况下路基两侧的浓度分布情况,在公路两侧布置两口浓度观测井,以分析公路建设对溶质迁移产生的阻隔效应。

|

| 图 8 不同时间段有无公路情况下氮元素的迁移规律示意图 Fig. 8 Migration rules of nitrogen element with and without highway at different time periods |

| |

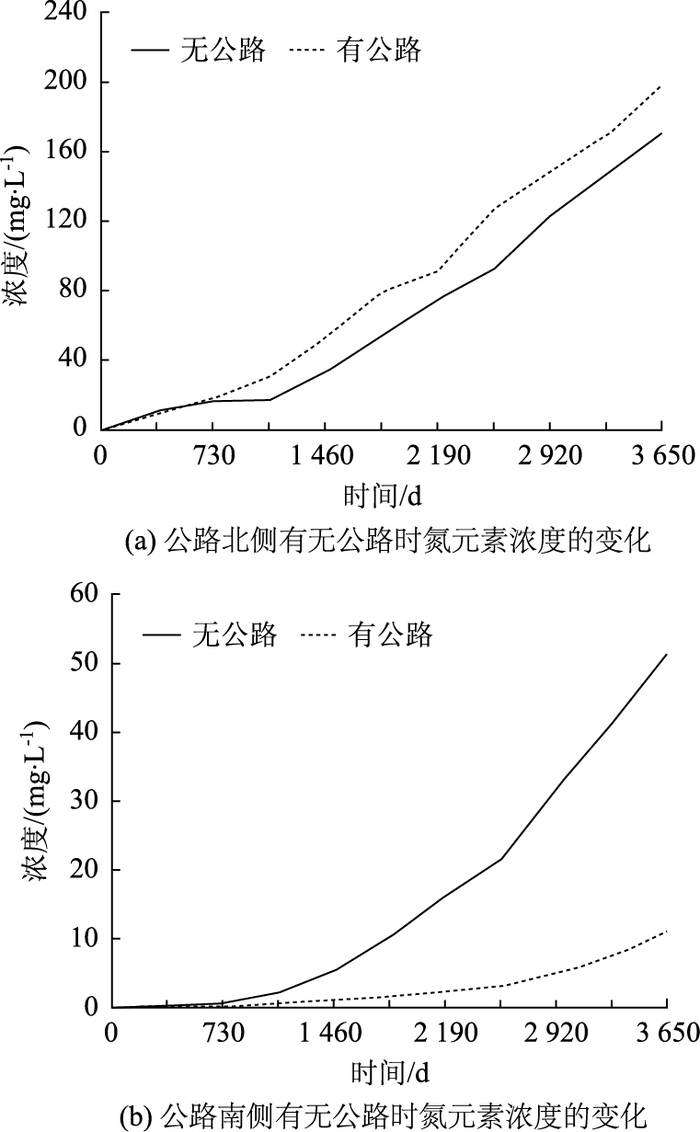

从图 9可以看出,公路上游观测点在有公路情况下的浓度较无公路情况下平均较大,但其增长趋势基本一致,而公路下游观测点的溶质浓度在无公路情况下远大于有公路情况下。分析其原因,主要是由于公路修建导致地下水等水位线发生明显变化,公路北侧水头较无公路情况下水头普遍上升,且在公路北侧出现了积水区,导致溶质迁移受阻,公路上游的部分区域溶质浓度较无公路情况下较大,且沿着公路走向不断迁移,而公路下游的溶质浓度较无公路情况下显著减小,且具有一定的时间效应,即随着时间推移,公路建设对溶质迁移的阻隔效应日趋明显。

|

| 图 9 公路两侧氮元素浓度变化趋势图 Fig. 9 Changing trends of nitrogen element concentration along both roadsides |

| |

5 结论

以珲乌高速公路八家子路段为模拟区,结合研究区水文地质条件构建水文地质概念模型,并利用Visual Modflow软件建立了地下水水流和溶质模型,对模型的基本参数、源汇项及边界条件等进行了分析,经多次调参及拟合,水位误差保持在一定的范围内,表明模型可以进行区域地下水水流及溶质模拟。

通过地下水水流模拟,预测了公路建设对湿地地下水流产生的影响,结果表明,有公路情况下,路基两侧地下水水位差较无公路时增加了0.5 m左右,同时,公路修建使得部分区域地下水流向发生了一定程度的改变;根据流量预测结果,有公路情况下,公路覆盖区流量较无公路时减小了60%左右,可以看出,公路建设对湿地区水流状况产生了较大的阻隔效应。

以氮元素为对象进行地下水溶质模拟,预测公路建设对湿地溶质迁移产生的影响,结果表明,在无公路情况下,溶质迁移浓度分布受水流状况的影响符合一般性的迁移规律;而有公路情况下,公路修建对溶质迁移产生了明显的阻隔效应,公路两侧的浓度分布出现了明显的浓度差,公路上游部分区域溶质浓度较无公路情况下较大,且沿着公路走向不断迁移,而公路下游的溶质浓度较无公路情况下显著减小,且具有一定的时间效应,可见,公路建设对湿地区溶质迁移产生了明显的阻隔效应。

| [1] |

余国营. 湿地研究的若干基本科学问题初论[J]. 地理科学进展, 2001, 20(2): 177-183. YU Guo-ying. Views of Some Basic Problems on Wetland Researches[J]. Progress in Geography, 2001, 20(2): 177-183. |

| [2] |

张欣, 王红旗, 李华. 公路建设对生态环境水系连通性的影响[J]. 环境科学与技术, 2013, 36(12): 406-411. ZHANG Xin, WANG Hong-qi, LI Hua. Discussion on Impacts of Highway Construction on Hydrologic Connectivity[J]. Environmental Science & Technology, 2013, 36(12): 406-411. |

| [3] |

MEERRIAM G. Connectivity:A Fundamental Ecological Characteristic of Landscape Pattern[C]//Methodology in Landscape Ecological Research and Planning:Proceedings of 1st Seminar. Roskilde, Denmark:International Association of Landscape Ecology, 1984.

|

| [4] |

WARD J V. An Expansive Perspective of Riverine Landscapes:Pattern and Process Across Scales[J]. GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society, 1997, 6(1): 52-60. |

| [5] |

AMOROS C, BORNETTE G. Antagonistic and Cumulative Effects of Connectivity:A Predictive Model Based on Aquatic Vegetation in Riverine Wetlands[J]. Large Rivers, 1999, 11(3): 311-327. |

| [6] |

VANNOTE R L, MINSHALL G W, CUMMINS K W, et al. The River Continuum Concept[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1980, 37(1): 130-137. |

| [7] |

JUNK W J. The Flood Pulse Concept in River-floodplain Systems[J]. Canadian Journal Special Publication of Fishery and Aquatic Science, 1989, 106: 110-127. |

| [8] |

PRINGLE C M. Hydrologic Connectivity and the Management of Biological Reserves:A Global Perspective[J]. Ecological Applications, 2001, 11(4): 981-998. |

| [9] |

PRINGLE C M. Threats to US Public Lands from Cumulative Hydrologic Alterations outside of Their Boundaries[J]. Ecological Applications, 2000, 10(4): 971-989. |

| [10] |

ALLAN J D, CASTILLO M M. Stream Ecology:Structure and Function of Running Waters[M]. New York: Springer Science & Business Media, 2007.

|

| [11] |

ROGERS K, BIGGS H. Integrating Indicators, Endpoints and Value Systems in Strategic Management of the Rivers of the Kruger National Park[J]. Freshwater Biology, 1999, 41(2): 439-451. |

| [12] |

STOFFELS R J, CLARKE K R, REHWINKEL R A, et al. Response of a Floodplain Fish Community to River-floodplain Connectivity:Natural Versus Managed Reconnection[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2013, 71(2): 236-245. |

| [13] |

孙乔宝, 甄晓云. 高速公路建设对生态环境的影响及恢复[J]. 昆明理工大学学报, 2000, 25(2): 68-69. SUN Qiao-bao, ZHEN Xiao-yun. Damages to Ecological Environment Caused by Expressway Construction and Its and Recovery[J]. Journal of Kunming University of Science and Technology, 2000, 25(2): 68-69. |

| [14] |

衷平, 杨志峰, 崔保山, 等. 公路对湿地的生态效应及其反馈的研究进展[J]. 湿地科学, 2009, 7(1): 89-98. ZHONG Ping, YANG Zhi-feng, CUI Bao-shan, et al. Advance on Ecological Effects of Highway Construction on Wetland and Its Reactions[J]. Wetlands Science, 2009, 7(1): 89-98. |

| [15] |

HAIG S M, MEHLMAN D W, ORING L W. Avian Movements and Wetland Connectivity in Landscape Conservation[J]. Conservation Biology, 1998, 12(4): 749-758. |

| [16] |

付宏渊, 曾铃, 蒋中明, 等. 降雨条件下公路边坡暂态饱和区发展规律[J]. 中国公路学报, 2012, 25(3): 59-64. FU Hong-yuan, ZENG Ling, JIANG Zhong-ming, et al. Developing Law of Transient Saturated Areas of Highway Slope under Rainfall Conditions[J]. China Journal of Highway and Transport, 2012, 25(3): 59-64. |

| [17] |

MOILANEN A, HANSKI I. On the Use of Connectivity Measures in Spatial Ecology[J]. Oikos, 2001, 95(1): 147-151. |

| [18] |

李宏安, 冯雨润之, 李玲利, 等. 基于数值模拟的福州某地铁站基坑地下水控制方案研究[J]. 公路交通科技, 2016, 33(2): 88-95. LI Hong-an, FENGYU Run-zhi, LI Ling-li, et al. Research of Foundation Pit Groundwater Control Scheme of a Metro Station in Fuzhou Based on Numerical Simulation[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 33(2): 88-95. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34