扩展功能

文章信息

- 钟科, 陈飞, 魏小皓, 刘鎏

- ZHONG Ke, CHEN Fei, WEI Xiao-hao, LIU Liu

- 基于加速加载试验的钢桥面铺装性能研究

- Study on Steel Deck Pavement Performance Based on Accelerated Loading Test

- 公路交通科技, 2017, 34(11): 50-56

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(11): 50-56

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.11.008

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-11-08

2. 东南大学交通学院, 江苏 南京 210096;

3. 江苏海事职业技术学院, 江苏 南京 211100

2. School of Transportation, Southeast University, Nanjing Jiangsu 210096, China;

3. Jiangsu Maritime Institute, Nanjing Jiangsu 211100, China

钢桥面铺装发展至今已形成了双层环氧、SMA+浇注式沥青混凝土、环氧沥青混凝土+浇注式沥青混凝土等铺装结构类型[1-3],但是在实际应用中仍然存在一定的问题,如环氧铺装有开裂病害出现,浇注式沥青混凝土高温稳定性差、易车辙等。然而现有试验中常采用室内试验进行铺装材料的疲劳与高温车辙性能测试,一方面相关试验数据与指标难以反映出铺装材料真实路面性能,另一方面,室内试验方式不能真实反映出铺装与钢箱梁体的相互作用状况,与实际工程状态有较大的差别[4-6]。在此背景下,采用加速加载试验方式可以更加真实地模拟钢桥面铺装层在轮载下的实际工作状态,考察验证复杂条件下树脂沥青组合体系钢桥面铺装结构的可靠性、耐久性和使用性能[7-9]。

路面加速加载试验是目前国际上比较先进的试验验证手段,美国UCPRC、法国、英国、南非等地都曾采用加速加载试验评价沥青路面,而在钢桥面铺装层中的使用尚未有过[10-16]。同样,国内也很少使用加速加载试验进行路面方向的研究,因此本研究采用加速加载试验可对我国的相关研究提供有益的借鉴与参考。

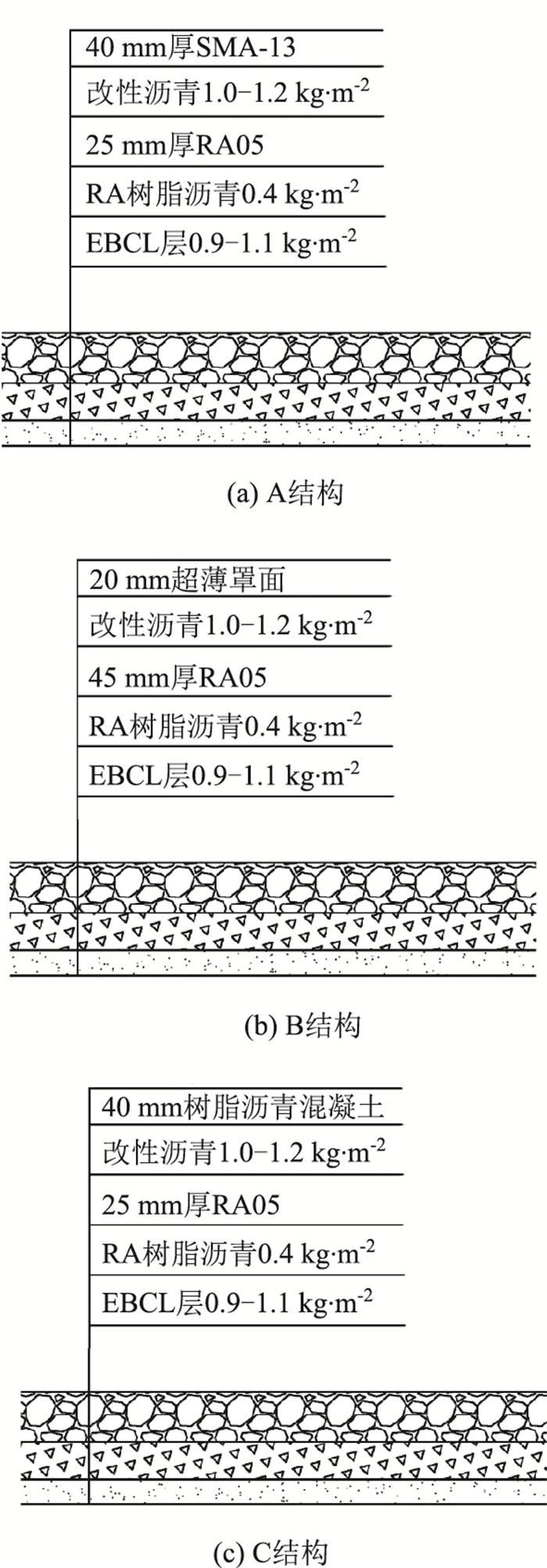

1 结构类型与铺装材料 1.1 结构类型本次试验拟定了3种结构组合形式进行对比试验研究,对不同结构的使用性能进行试验验证,结构组合形式如图 1所示。

|

| 图 1 三种结构组合类型 Fig. 1 Three types of structural combination |

| |

其中结构A是一种典型的ERS铺装结构,环氧树脂黏结层(EBCL)作为防水抗滑黏结层,树脂沥青结构层(RA05)作为铺装整体化层、隔温层,高黏改性沥青SMA作为表面功能层,是嘉绍大桥实施的钢桥面铺装结构;结构B主要探索嘉绍大桥桥面铺装养护维修结构,加厚树脂沥青RA05结构层,表面使用Novochip超薄磨耗层(玄武岩)替代SMA作为功能层;结构C采用双层树脂沥青混凝土,属于抗高温湿条件和重交通荷载的特殊铺面设计,也是对ERS技术发展的一种探索。

1.2 RA树脂沥青RA树脂沥青A组分为固化剂,B组分为树脂沥青,A组分无色无味,B组分为黑褐色。RA树脂沥青性能评价试验主要有黏度试验和拉伸变形试验。

(1) 黏度试验

对于试验的RA树脂沥青材料而言,其初始黏度较大,采用(0.28±0.03) Pa·s作为施工时的黏度控制范围显然是不合适的。根据已有研究成果[16],建议采用树脂沥青黏度值为0.275~1.00 Pa·s,作为控制混合料碾压的范围。根据恒温条件下环氧沥青的黏度时间曲线,以0.275和1.00 Pa·s为控制点,确定RA混合料的容留时间。具体结果见表 1。

| 环境温度/℃ | 容留时间/min | |

| 下限 | 上限 | |

| 25 | 0 | 55 |

| 40 | 0 | 48 |

| 60 | 0 | 30 |

(2) 拉伸变形试验

SHRP研究认为[17-18],若胶结材料的劲度太大,则呈现脆性,铺装层容易开裂破坏。一般沥青材料劲度模量小于300 MPa,但RA树脂沥青在-12 ℃和-18 ℃条件下劲度模量均大于300 MPa,所以我们用拉伸试验来检验RA树脂沥青的柔韧性。

| 试验项目 | 试验温度/℃ | 抗拉强度/MPa | 断裂伸长率/% |

| 拉伸试验 | 25 | 7.6 | 70.5 |

| 40 | 4.5 | 39.3 | |

| 70 | 2.7 | 78.3 | |

| -20 | 6.8 | 12.4 | |

| 注:拉伸试件的横截面面积S=12 mm2。 | |||

1.3 集料与级配

RA树脂沥青是一种热固性胶结料,高温下会变软但不会流动,集料级配的粗细程度对高温稳定性影响很小。采用较粗级配时,RA混凝土表面宏观粗糙度较大,容易诱发裂缝等病害,而且混合料和钢板接触面积小,与钢板黏结力减弱。因此,我们采用较细的RA05级配,有利于延长铺装层疲劳寿命,且与钢板有更好的黏结,最终确定的RA树脂混合料级配范围见表 3。

| 筛孔 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |

| 级配上限 | 100 | 100 | 72 | 55 | 43 | 36 | 28 | 16 |

| 级配下限 | 100 | 90 | 55 | 35 | 25 | 16 | 14 | 8 |

1.4 混合料最佳配比 1.4.1 RA树脂沥青混凝土

RA05混凝土为树脂性材料,性能受级配的影响小,因此在具体的级配设计过程中以空隙率为关键技术指标,同时用后期的路用性能试验来评价级配设计,最终确定树脂沥青混凝土的胶石比为9.0%。

1.4.2 高粘改性沥青SMA混合料SMA沥青混合料采用高黏度改性沥青作为结合料,其软化点为89 ℃,60 ℃黏度为98 133 Pa·s。混合料最佳油石比为6.2%,其马歇尔强度为18 kN,60 ℃动稳定度为6 000次/mm。

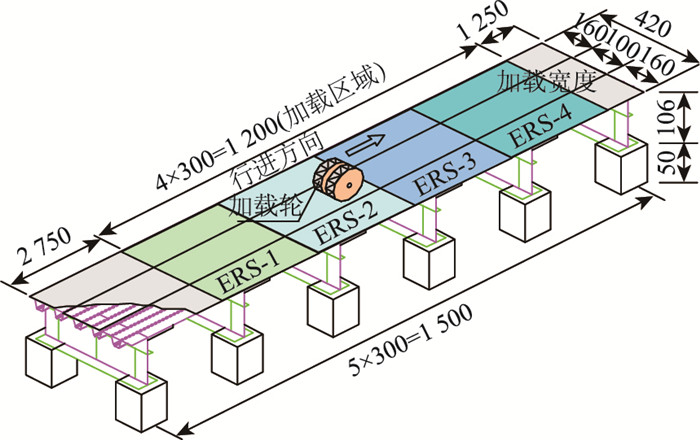

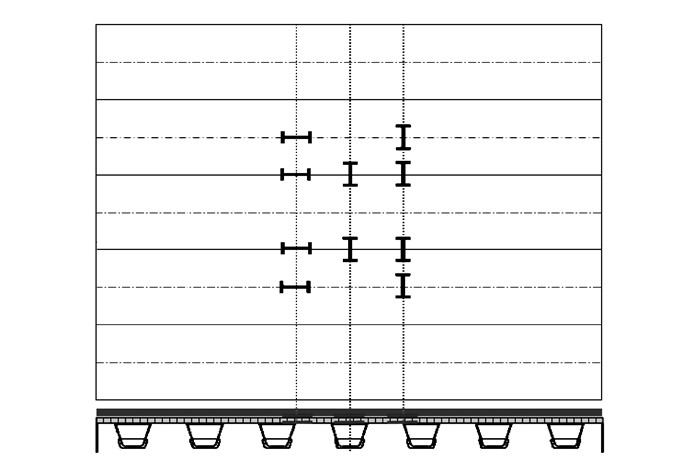

2 加速加载试验系统 2.1 试验方案试验场地设置两个钢箱梁实体,每个箱梁宽4.2 m,有效加载长度12 m,其中一个模型用来进行自然状态下加速加载试验(以下简称模型一);另一个用来进行高温湿热条件下加速加载试验(以下简称模型二),如图 2所示。

|

| 图 2 ALF试验加载立体图(单位:cm) Fig. 2 Stereogram of loading in ALF test(unit:cm) |

| |

(1) 自然条件下钢桥面铺装使用性能对比试验

试验在常温条件下(5~30 ℃),采用8 t荷载加载(半轴),轴载标准为160 kN,轮胎接地压力为0.8 MPa,累计加载次数为180万次,换算为标准当量轴次约2 000万次。

(2) 极端条件下钢桥面铺装耐久性对比试验

试验的加湿方式计划采用温水加热法,将水加热后喷淋到钢桥面表面,并连续喷洒;路面采用ALF加热系统上面的光电管进行加热,距路表2.5 cm深度处的温度控制在(60±1)℃,采用红外加热装置控制钢箱梁底部表面的温度为(60±1)℃;钢箱梁内部采用鼓风机加热方式进行加热,以模拟夏天高温条件下箱梁内的温度;采用的试验轴载为超标准轴载,单轴16 t轴载,加载轮胎压力控制在0.8~1.0 MPa。

2.2 试验过程截至2013年3月15日,加速加载试验总共进行17个月,累计加载216万次左右,具体试验情况如下:

第1阶段:2011年11月10日至2012年7月15日,在第一个试验箱梁上进行A,B两种不同结构的桥面铺装全寿命周期使用性能评价试验,累计加载时间为180 d,累计加载次数为1 258 767次。

第2阶段:2012年7月18日至8月16日,进行第2个试验箱梁A,B,C共3种不同铺装结构的极端条件下使用性能对比试验,累计加载110 278次。

第3阶段:2012年8月25日至2013年3月15日,继续在第一个试验箱梁上进行A,B两种不同结构的桥面铺装全寿命周期使用性能评价试验,累计加载时间为150 d,累计加载次数为794 661次。

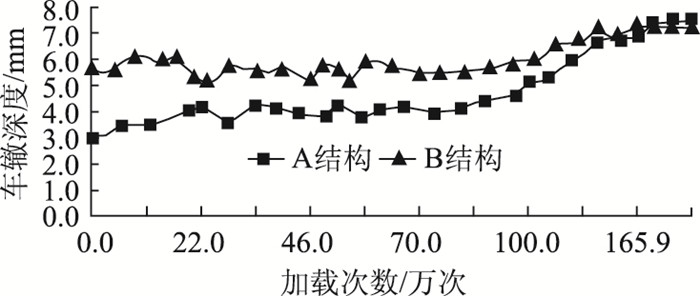

3 加速加载试验结果分析 3.1 自然条件下钢桥面铺装使用性能对比试验(1) 车辙试验

截至2013年3月15日,车辙试验共进行了45次,最大车辙深度与轴载作用次数的关系见图 3,最大车辙深度为每个结构的所有横断面车辙曲线得到的最大车辙深度的平均值。

|

| 图 3 常温下最大车辙深度与轴载作用次数关系 Fig. 3 Relationship between maximum rut depth and axial loading times at normal temperature |

| |

可以看到,两种结构在常温下的车辙发展趋势一致,且ERS结构的车辙深度更小。在轴载作用90万次以前,车辙发展缓慢,90万次~205万次期间,随着气温升高和加载次数增加,车辙稍有增长,但平均车辙深度增长的绝对值均不超过5 mm。试验表明,ERS和ERN两种结构在常温下具有很好的抗车辙性能。

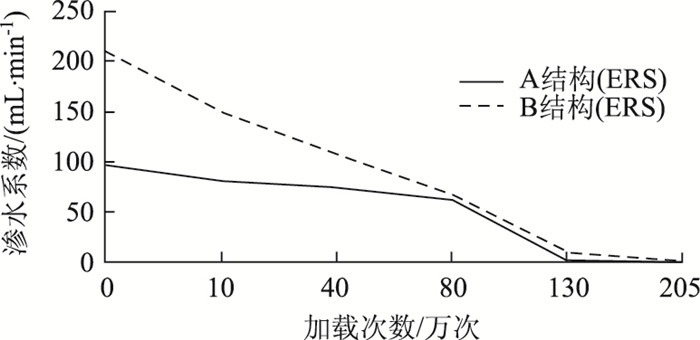

(2) 渗水系数试验

截至2013年3月15日,在不同的加载阶段,通过渗水仪对A,B两种结构进行了6次渗水系数试验,每种结构选取3个横断面进行观测,路表渗水系数与轴载作用次数的关系见图 4,图中渗水系数结果为3个横断面得到的路表渗水系数的平均值。

|

| 图 4 路表渗水系数与轴载作用次数关系 Fig. 4 Relationship between road surface water permeability coefficient and axial loading times |

| |

从图中可以得到两种结构在常温下路表渗水系数的发展变化规律,相对于断级配的Novochip表面层,SMA结构的防水性能要远远好于Novochip表面层。随着加载次数的增加,两种结构的渗水系数都趋于变小,加载次数超过130万次以后,两种桥面铺装结构基本不渗水。

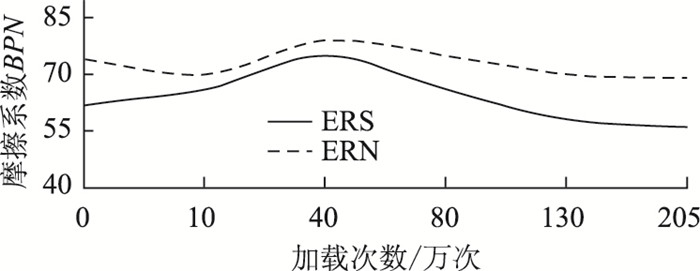

(3) 摩擦系数试验

截至2013年3月15日,在不同的加载阶段,对A、B两种结构进行了6次路表摩擦系数试验,每种结构选取3个断面进行观测,路表摩擦系数与轴载作用次数的关系见图 5,表中摩擦系数结果为3个横断面得到的路表摩擦系数的平均值。

|

| 图 5 路表摩擦系数与轴载作用次数关系 Fig. 5 Relationship between road surface friction coefficient and axle loading times |

| |

可以发现,断级配的Novochip表面层抗滑性能优于SMA表面层。随着加载次数的增加,两种结构的摩擦系数都呈现了先增大后减小的过程,不同的是在试验的开始阶段Novochip表面层的摩擦系数有一个先减小再增大的过程,加载次数超过130万次以后,两种桥面铺装结构的抗滑性能趋于稳定。

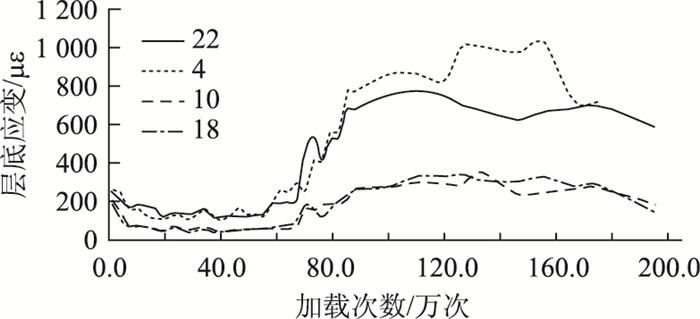

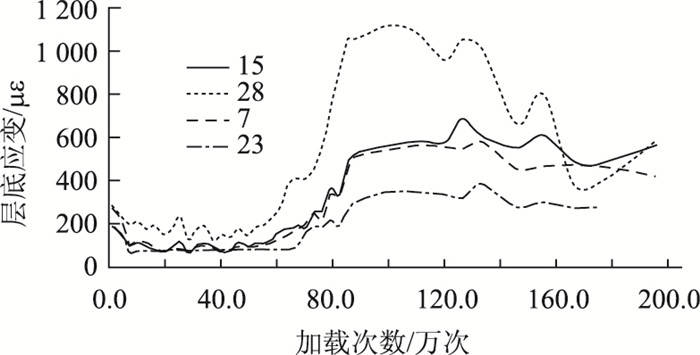

(4) 层底弯拉应变

为了测量不同位置的层底弯拉应变,本试验从横向位置选取了U型肋一侧肋线和肋中两个位置,从纵向位置上选取了横隔板上方和跨中两个位置;从应变方向上选取了垂直于加载方向和沿着加载方向两个方向,即纵向弯拉应变和横向弯拉应变;从层位上选取了EBCL顶面和RA顶面两个位置。

整个试验布设了20个弯拉应变传感器,应变采集的频率与车辙相同,不同编号传感器的位置编号和布置图参见见表 4和图 6。根据传感器收集到的数据,得到应变变化规律,见图 7~图 11。

| A(ERS)结构 | B(ERN)结构 | 横向位置 (U型肋) |

纵向位置 | 应变方向 | |||

| EBCL 顶面 |

RA 顶面 |

EBCL 顶面 |

RA 顶面 |

||||

| 29 | 2 | 17 | 6 | 肋中 | 横向 | ||

| 13 | 4 | 21 | 18 | 横隔板上方 | 纵向 | ||

| 37 | 15 | 9 | 7 | 肋线 | 纵向 | ||

| 33 | 22 | 26 | 10 | 跨中 | 横向 | ||

| 30 | 28 | 3 | 23 | 纵向 | |||

|

| 图 6 弯拉传感器布置图 Fig. 6 Arrangement of bending sensors |

| |

|

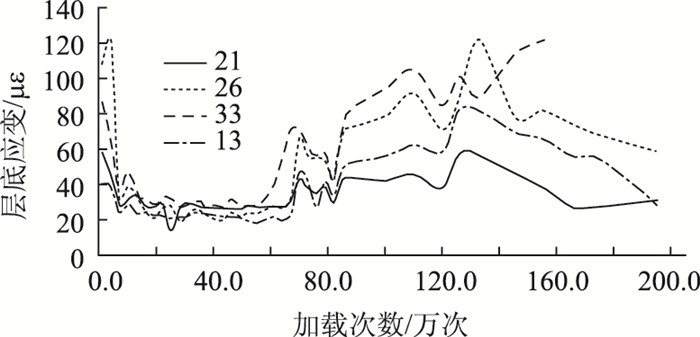

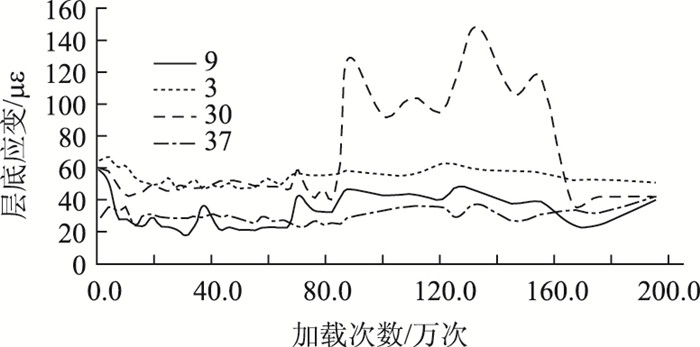

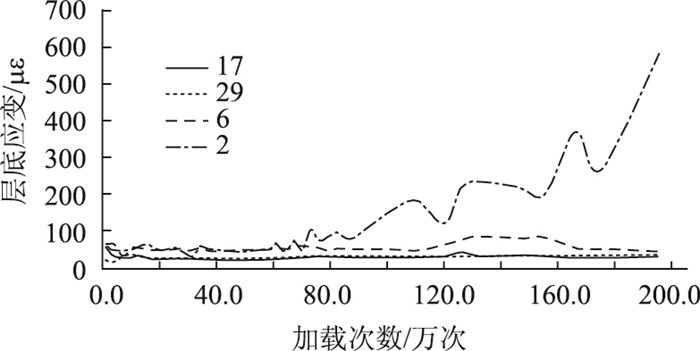

| 图 7 RA顶面肋线横向应变变化图 Fig. 7 Curves of transverse strain of RA top surface rib line |

| |

|

| 图 8 RA顶面肋线纵向应变变化图 Fig. 8 Curves of longitudinal strain of RA top surface rib line |

| |

|

| 图 9 EBCL顶面肋线横向应变变化图 Fig. 9 Curves of transverse strain of EBCL top surface rib line |

| |

|

| 图 10 EBCL顶面肋线纵向应变变化图 Fig. 10 Curves of longitudinal strain of EBCL top surface rib line |

| |

|

| 图 11 肋中纵向应变变化图 Fig. 11 Curves of longitudinal strain in central rib |

| |

从应变的变化情况来看,ERS和ERN两种铺装材料符合线弹性的变化规律,层底应变呈现出先减小再增大的变化趋势;从应变的数值上来看,RA顶面应变水平远大于ERCL顶面的应变水平。在加载超过80万次以后,正交异性钢桥面板上铺装结构的几个不利位置的弯拉应变出现了明显增长,这些位置的铺装结构内部材料受到反复荷载的作用出现了内部疲劳损伤,表现为材料的强度下降,应变增大。

横向最大拉应力位置在车轮荷载对称施加于一纵向加劲肋的正上方,纵向最大拉应力位置在横隔板上方的铺装层表面,且横向最大拉应力大于纵向最大拉应力。铺装层出现的开裂破坏主要是由于横向拉应力引起的纵向裂缝,因此可以将铺装层的横向最大拉应力作为铺装层设计的一个重要控制指标。

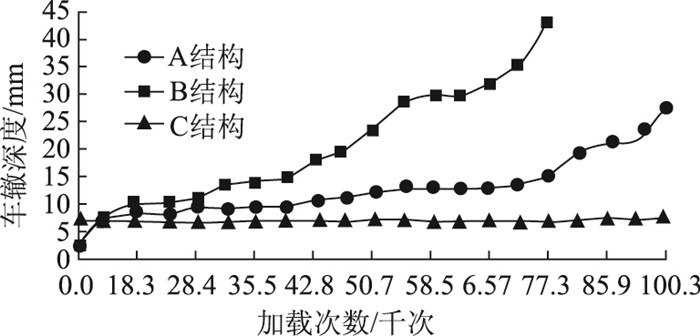

3.2 极端条件下钢桥面铺装耐久性对比试验截至2012年8月16日,车辙试验共进行了20次,最大车辙深度与轴载作用次数的关系见图 12,最大车辙深度为每个结构的所有横断面车辙曲线得到的最大车辙深度的平均值。

|

| 图 12 最大车辙深度与轴载作用次数关系 Fig. 12 Relationship between maximum rut depth and axial loading times |

| |

从上图可以发现,结构A在0~18 000次阶段,车辙增长较快,主要是压密变形引起,从18 000次到48 000次左右车辙增长较为平稳,超过5万次后车辙增长速度变快,到7万次和8万次之间又达到平稳阶段,8万次以后铺装结构表面在洒65 ℃热水条件下试验,SMA结构出现了车辙的快速增长,到9万次以后结构层中部也出现了推移和拥包的破坏形式,SMA结构层迅速破坏,同时随着结构层中沥青的流逝,出现了松散和剥落病害。

结构B的车辙增长极快,在3万次左右就进入到了车辙快速增长的剪切流动变形阶段,并且伴随着纵断面的车辙病害,该结构还出现了横向推移。整个Novochip超薄磨耗层在超过6万次后基本上在轮载的作用下推移剥落,因此到7万次后B结构停止试验检测。

结构C在高温状态下表现出了极强的抵抗竖向变形和车辙病害的能力,整体结构层基本没有变形。

4 结论(1) 从常温加载试验可以看出,在经历了两个冬天和17个自然月的自然环境和160 kN轴载205万次重复加载的作用下,ERS和ERN两种结构都没有出现开裂或其他破损形式。

(2) 从铺装体系热稳定性的角度来看,在常温加载试验中,两种结构都表现出很好的抗车辙性能,路表纵断面方向的变形都小于5 mm,尤其是ERN结构在常温状态下表现出了极好的抗车辙性能,ERS结构在加载超过100万次之后车辙稍有增长,但毋容置疑两种结构在非极端高温状态下都表现出了优秀的抗车辙性能。

(3) 从常温加载试验的层底弯拉应变的测试结果来看,在加载超过80万次后,铺装结构的几个不利位置的弯拉应变都出现了明显增长,可以看出在这些位置的铺装结构内部材料受反复荷载的作用出现了内部疲劳损伤,表现为材料的强度下降,应变增大。

(4) 从模拟实际钢桥面夏季高温湿热极端条件的加载试验来看,ERN结构很快出现了非常明显的推移、拥包滑移剪切破坏,ERS结构在加载超过10万次并加入60 ℃热水后也在局部发生滑移剪切破坏。因此不难得出ERN结构明显不适用于钢桥面的高温湿热重载严酷条件,ERS结构在这种高温湿热重载严酷条件下的使用性能也存在着滑移剪切和水损害的隐患。

(5) 从高温湿热重载条件下3种结构加载试验结果来看,热固性的树脂沥青材料表现出了极佳的高温稳定性能,基本没有变形,但是这种结构的抗开裂性能还有待进一步通过试验进行验证。

| [1] |

张兆斌. 钢桥面铺装现状与发展综述[J]. 科技传播, 2014(16): 76-77. ZHANG Zhao-bin. Current Situation and Development of Steel Deck Pavement[J]. Public Communication of Science & Technology, 2014(16): 76-77. |

| [2] |

冉武平, 凌建明, 赵鸿铎, 等. 基于加速加载的环氧沥青混凝土道面轮辙特性[J]. 建筑材料学报, 2016, 19(2): 330-335. RAN Wu-ping, LING Jian-ming, ZHAO Hong-duo, et al. Characteristics of Epoxy Asphalt Pavement Rutting Based on Accelerated Pavement Test[J]. Journal of Building Materials, 2016, 19(2): 330-335. |

| [3] |

罗桑, 钱振东. 钢桥面铺装层疲劳试验模型研究综述[J]. 公路, 2010(8): 79-82. LUO Sang, QIAN Zhen-dong. Review of Fatigue Test Model for Pavement on Steel Deck Bridges[J]. Highway, 2010(8): 79-82. |

| [4] |

CHEN Lei-lei, QIAN Zhen-dong, ZHANG Chen-chen. Bridge Structure Effect in the Crack Analysis of the Steel Deck Pavement[C]//Geo-Hubei 2014 International Conference on Sustainable Civil Infrastructure. Wuhan:American Society of Civil Engineer, 2014:83-91.

|

| [5] |

ZHANG Lei, HUANG Wei, QIAN Zhen-dong. Optimization Design of Long-Span Steel Bridge Deck Pavement System[C]//GeoHunan International Conference:Challenges and Recent Advances in Pavement Technologies and Transportation Geotechnics. Changsha:American Society of Civil Engineer, 2009:9-18.

|

| [6] |

LUO Sang, QIAN Zhen-dong, LU Qing, et al. Fatigue Crack Simulation of Epoxy Asphalt Concrete Based on Non-local Damage[J]. China Journal of Highway and Transport, 2016, 29(7): 30-37. |

| [7] |

LUO Sang, QIAN Zhen-dong, XUE Yong-chao. Performance Evaluation of Open-graded Epoxy Asphalt Concrete with Two Nominal Maximum Aggregate Sizes[J]. Journal of Central South University, 2015, 22(11): 4483-4489. |

| [8] |

罗桑, 钟科, 钱振东. 钢桥面复合铺装结构永久变形预估[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2013, 41(3): 397-401. LUO Sang, ZHONG Ke, QIAN Zhen-dong. Permanent Deformation Prediction of Steel Deck Pavements with Different Combinations[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2013, 41(3): 397-401. |

| [9] |

罗桑, 钱振东, 陆庆, 等. 基于非局部损伤的环氧沥青混凝土疲劳裂缝仿真(英文)[J]. 中国公路学报, 2016, 29(7): 30-36. LUO Sang, QIAN Zhen-dong, LU Qing, et al. Fatigue Crack Simulation of Epoxy Asphalt Concrete Based on Non-local Damage Theory[J]. China Journal of Highway and Transport, 2016, 29(7): 30-36. |

| [10] |

BUSCH C, HENRICHSEN A, THOGERSEN F. Establishing a Mechanistic/Incremental Design Method for Semi-rigid Pavements through HVS Testing[C]//Pavement Mechanics and Performance:Proceedings of Sessions of GeoShanghai. Shanghai:American Society of Civil Engineer, 2006:117-125.

|

| [11] |

ZHAO D, KANE M, DO M. Effect of Aggregate and Asphalt on Pavement Skid Resistance Evolution[C]//Geoshanghai International Conference. Shanghai:American Society of Civil Engineers, 2010:8-18.

|

| [12] |

ZHUANG Chuan-yi, SHEN Ai-qin, WANG Lin. Dynamic Response in ALF Aggregate Base Asphalt Pavement[J]. Applied Mechanics and Materials, 2011(97/98): 40-44. |

| [13] |

赵顺根, 许新权. 基于MMLS3的西部环道性能预测研究概述[J]. 科学之友, 2012(10): 41-42. ZHAO Shun-gen, XU Xin-quan. An Overview of the Western Ring Road Performance Prediction Based on MMLS3[J]. Friend of Science Amateurs, 2012(10): 41-42. |

| [14] |

盛庆义. 基于加速加载试验的沥青路面车辙预估研究[J]. 江西建材, 2015(2): 140. SHENG Qing-yi. Prediction of Rutting of Asphalt Pavement Based on Accelerated Loading Test[J]. Jiangxi Building Materials, 2015(2): 140. |

| [15] |

武金婷, 叶奋. 基于MLS66加速加载试验的沥青路面车辙变形分析[J]. 建筑材料学报, 2014(3): 406-413. WU Jin-ting, YE Fen. Analysis for Rutting Deformation of Asphalt Pavement Based on Accelerated Pavement Testing with MLS66[J]. Journal of Building Materials, 2014(3): 406-413. |

| [16] |

闵召辉, 黄卫. 环氧沥青的粘度与施工性能研究[J]. 公路交通科技, 2006, 23(8): 5-8. MIN Zhao-hui, HUANG Wei. Study on Viscosity and Construction Property of Epoxy Asphalt[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2006, 23(8): 5-8. |

| [17] |

MALYSZ R, NUNEZ W P, BICA A V D, et al. Investigation of Thin Pavements Rutting Based on Accelerated Pavement Testing and Repeated Loading Triaxial Tests[J]. |

| [18] |

SHAO Xu-dong, YI Du-tao, HUANG Zheng-yu, et al. Basic Performance of the Composite Deck System Composed of Orthotropic Steel Deck and Ultrathin RPC Layer[J]. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34