扩展功能

文章信息

- 周志刚, 孙宁, 杨文灿, 王彦霖

- ZHOU Zhi-gang, SUN Ning, YANG Wen-can, WANG Yan-lin

- 厂拌热再生SBS改性沥青优化设计方法研究

- Study on Optimum Design Method of Central Plant Hot Recycling of SBS Modified Asphalt

- 公路交通科技, 2017, 34(11): 15-22

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(11): 15-22

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.11.003

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-02-06

2. 湖南省通盛工程有限公司, 湖南 长沙 410004

2. Hunan Province Tongsheng Engineering Co., Ltd., Changsha Hunan 41004, China

再生沥青配比设计是再生沥青路面技术核心之一,它直接影响着再生沥青及其混合料的技术性能。目前以旧沥青及旧沥青混合料性能改善为目的,对再生沥青配比设计开展了不少研究工作[1-2]。研究发现新沥青对旧沥青具有调和作用,能降低旧沥青的黏度[3-4],但是随着旧沥青在再生沥青混合料中掺量的增加,新沥青不一定能调和出满足使用要求的再生沥青,必须掺加适量的再生剂对旧沥青进行再生[5]。所选用的再生剂应能补充旧沥青所缺失的组分,并与旧沥青有良好的相容性[6]。再生剂掺量一般根据再生沥青的某项或几项技术性能指标(黏度、针入度、软化点等)与再生剂掺量的回归关系确定[7-9]。在此基础上结合《公路沥青路面再生技术规范》(JTG F41—2008)[10]中Marshall试验方法进行再生沥青混合料配合比设计是常用的设计方法[11-12]。也有从路面厚度及级配角度出发对再生沥青混合料进行配合比设计[13-14]。但在这些设计中较少考虑新沥青和再生剂的综合效应,尽管有的探讨了新沥青、再生剂对旧沥青再生性能的综合影响,但并未在再生沥青配比设计方法中加以体现,同时也未直接反映经济效益指标对再生沥青配比的影响[15-16]。为此,文中提出一种再生沥青优化设计方法,即在系统地试验研究再生剂和新沥青对再生沥青技术性能影响的基础上,综合再生沥青技术性能和经济效益两方面指标要求,进行再生沥青优化设计。并结合湖南省某高速公路厂拌热再生SBS改性沥青混凝土表面层建设工程,介绍所提优化设计方法的实施过程。

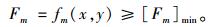

1 再生沥青优化设计方法首先,再生沥青技术性能指标应达到《公路沥青路面施工技术规范》规定的聚合物改性沥青的相应指标要求[17]。一般地,可试验测试新旧沥青和再生剂不同配比条件下的再生沥青某一项或几项技术性能指标,回归提出这些性能指标Fm(m=1, …, n,n为性能指标数量)与旧沥青掺量x(旧沥青用量占新旧沥青总量的比例)和再生剂掺量y(再生剂用量占旧沥青用量的比例)的关系表达式Fm=fm(x, y)。这些性能指标应满足技术规范[14]的要求,即:

|

和(或):

|

(1) |

由此可得到一个或多个满足不同技术性能指标要求的旧沥青掺量x和再生剂掺量y的取值范围。

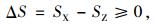

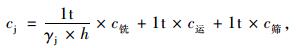

其次,为利于再生沥青路面技术的推广,应在满足技术性能要求的前提下尽可能地降低再生沥青路面费用,使再生沥青路面费用SZ低于新铺沥青路面费用SX,即:

|

(2) |

式中,SZ是x,y的函数,SZ=SZ(x, y)。由此可得到满足经济效益指标要求的旧沥青掺量和再生剂掺量y的取值范围。

最终,根据上述技术性能和经济效益指标要求所确定的旧沥青掺量x和再生剂掺量y的取值范围,选择它们的重叠区域作为旧沥青掺量x和再生剂掺量y的优化取值范围,从中确定再生沥青的优化配比。

下面结合湖南省某高速公路厂拌热再生SBS改性沥青混凝土表面层建设工程,具体阐述所提出的再生沥青优化设计方法的实施过程,分析其实施效果。

2 再生SBS改性沥青性能指标分析依托工程在维修改造时铣刨4 cm厚的旧SBS改性沥青混凝土AC-13后,利用再生剂和新SBS改性沥青结合料对之进行厂拌热再生处理,再回铺形成再生沥青混凝土表面层。因此,再生SBS改性沥青由旧SBS改性沥青、再生剂、新SBS改性沥青调和而成。其中新SBS改性沥青由韩国SK-70#沥青制备,旧沥青由阿布森抽提及旋转蒸发试验得到。其主要性能指标结果如表 1所示,老化沥青的针入度、延度明显降低,其性能不能满足道路沥青技术性能使用要求。软化点也呈现出降低的趋势,这主要是由于SBS改性沥青经过长时间老化后,聚合物发生降解,结构被破坏,导致老化沥青软化点降低[18]。表 2为再生剂性能指标试验结果。

| 试验指标 | 60 ℃黏度/(Pa·s-1) | 闪点/℃ | 薄膜烘箱试验前后黏度比 | 薄膜烘箱试验前后质量变化/% | 15 ℃密度/(g·cm-3) |

| 数值 | 1 604 | 240 | 1.34 | -1.87 | 1.052 |

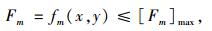

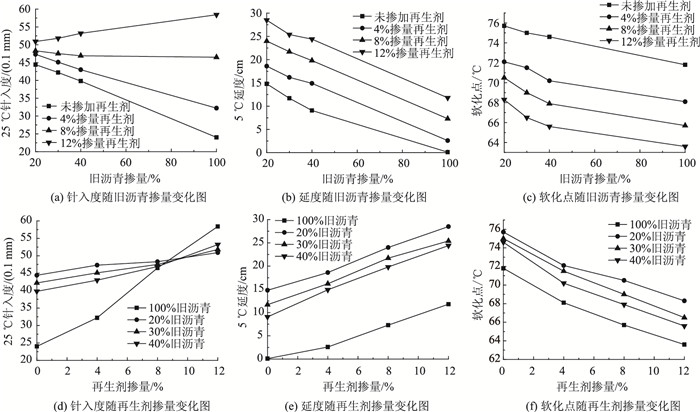

试验设计了16组不同掺配比例的再生SBS改性沥青(含1组未掺新沥青、再生剂的旧沥青),其中旧沥青掺量为20%,30%,40%,100%,再生剂掺量为0%,4%,8%,12%。分别测定它们的25 ℃针入度、5 ℃延度、软化点。试验结果如图 1所示。

|

| 图 1 再生SBS改性沥青性能指标随旧沥青掺量和再生剂掺量的变化 Fig. 1 Performance indexes of recycled SBS modified asphalt varying with dosages of old asphalt and recycling agent |

| |

由图 1(a), (d)可以看出,针入度随着旧沥青掺量的增加并不呈现单一的降低趋势,其变化趋势与再生剂掺量有关。当再生剂掺量低于8%时,针入度随着旧沥青掺量的降低而不断增大;当再生剂掺量为8%时,旧沥青掺量对针入度的影响很小;当再生剂为12%时,针入度随着旧沥青掺量减少反而呈现出降低趋势。出现这种现象的原因主要是再生剂掺量为8%时单独对旧沥青再生后的针入度为4.65 mm,接近于新沥青的针入度4.9 mm,此时添加新沥青对旧沥青针入度的恢复作用不明显。当再生剂掺量低于8%时,新沥青可进一步调和软化旧沥青,使其针入度升高。当再生剂掺量高于8%时(如12%),再生剂单独再生沥青的针入度已超过新沥青的针入度4.9 mm,此时再加入新沥青,只能对针入度的进一步改善起到抑制作用。

图 1(b), (e)表明,新沥青和再生剂均能改善旧沥青的低温延度性能,只是单独使用新沥青和再生剂时,对延度性能的恢复效果并不理想,需要采取新沥青和再生复合再生方式,才可产生明显效果。

由于老化对SBS改性剂交联网络结构的降解破坏,SBS改性沥青老化后的软化点低于老化前的软化点,因此应用新SBS改性沥青调和再生旧沥青后软化点会有所升高。而再生剂中轻质组分含量较高,它可调和软化旧沥青,使再生沥青软化点降低。因此,增加旧沥青掺量和再生剂掺量,再生沥青软化点的变化呈现为图 1(c), (f)所示的同样发展趋势。

3 沥青技术性能要求对再生SBS改性沥青配比范围的影响在所测试的再生沥青技术性能指标中软化点能反映沥青使用过程的高温稳定性能,但对于SBS改性沥青,由于其特殊的交联网络结构,软化点试验结果有一定波动性,可靠性相对较差。并且以往试验研究和工程实践经验表明,再生沥青材料高温稳定性普遍较高。并且所测试的再生沥青软化点均满足表 1所列技术规范要求,故在确定再生SBS改性沥青优化配比范围时可不考虑软化点对再生沥青配比的影响。另外,旧SBS改性沥青135 ℃黏度满足技术规范要求(见表 1),并且分别采用新SBS改性沥青和再生剂对其进行再生后的试验结果也是如此。因此,文中在确定再生SBS改性沥青优化配比范围时,主要考虑针入度和延度两项技术性能指标的影响。以往研究结果表明[5, 7],使用再生剂、新沥青分别对旧沥青进行再生时,其掺量与再生沥青性能之间呈现非线性相关关系。因此,下文对再生沥青针入度及延度指标与旧沥青掺量、再生剂掺量的关系进行非线性拟合。

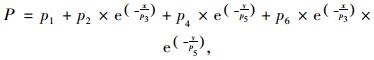

3.1 针入度指标的影响对图 1中试验测得的针入度指标进行拟合,得到针入度P(x, y)的关系式:

|

(3) |

式中,P为再生SBS改性沥青25 ℃针入度值,0.1 mm;p1,p2,p3,p4,p5,p6为回归参数,其值见表 3。

| 参数 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 |

| 参数值 | -127 646 | 129 772 | -2 | 127 730 | 323 | -129 807 |

| 相关系数R2 | 0.99 | |||||

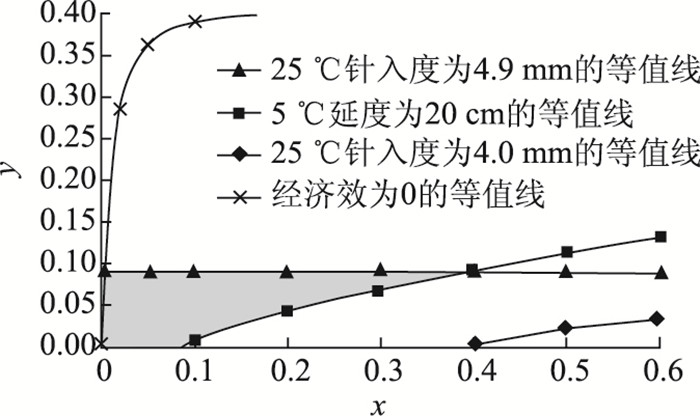

由表 1中技术要求可知,再生SBS改性沥青25 ℃针入度值应该在40~60(0.1 mm)的范围内。因此, 令针入度P的回归关系式(3)分别等于下限值40和上限值60,得到两个x-y的关系式,然后将它们所代表的两条曲线绘制如图 2所示。

|

| 图 2 满足针入度要求的再生SBS改性沥青配比范围 Fig. 2 Proportion range of recycled SBS modified asphalt to meet penetration requirement |

| |

由图 2(a)可知,满足25 ℃针入度技术要求的再生SBS改性沥青配比范围为两条曲线之间区域。图中针入度4.0 mm的等值线表明,当旧沥青掺量接近40%时,不需添加再生剂,再生沥青针入度即可达到技术规范中针入度下限4.0 mm的要求,这与图 1试验结果一致。随着旧沥青掺量的增加,再生剂掺量逐渐增加,其占新旧沥青总量的比例与旧沥青掺量x呈线性增长关系(见图 2(b)),这可理解为添加再生剂之前的旧沥青由新沥青调和而使针入度增加至4.0 mm,其后新增加的旧沥青可纯粹由再生剂加以调和而使针入度增加至4.0 mm要求。但对于针入度6.0 mm的等值线,情形有所差异,特别是图 2(a)中,再生剂掺量y随着旧沥青掺量x的增加反而减少。这是由于新SBS改性沥青25 ℃针入度为49(0.1 mm),而再生沥青针入度欲达到6.0 mm的要求,需要一部分再生剂对新沥青加以调和而使其进一步软化,这反映为图 2(b)中曲线与纵坐标交点(x=0时)非零点。随着旧沥青掺量的增加,需要更多的再生剂分别对新旧沥青进行调和改性。必须指出,当旧沥青掺量x达到约10%之后,再生剂占新旧沥青总量的比例呈线性增长规律(见图 2(b)),这与针入度4.0 mm等值线的情形类似,前期添加的再生剂用于改性新旧沥青,后续增加的旧沥青可纯粹由新增加的再生剂来调和改性。

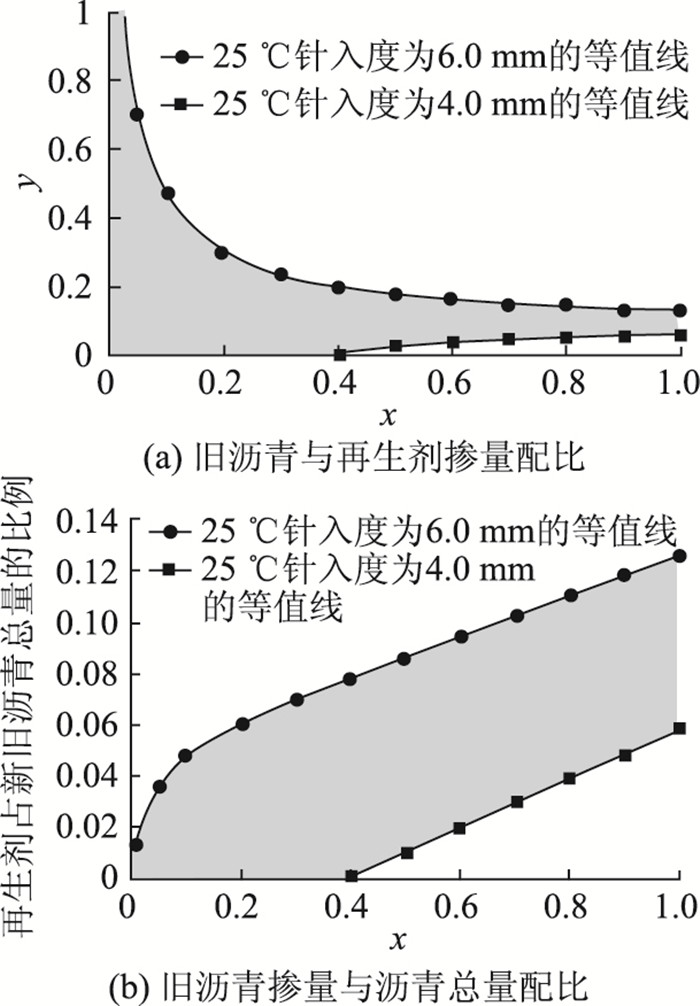

鉴于经济原因,实际工程中使用的再生剂应仅用于对旧沥青改性,而新沥青也应起到改性作用。因此,再生沥青的针入度不应超过新SBS改性沥青的针入度值。故将新沥青针入度值49(0.1 mm)作为再生沥青针入度的上限标准。调整上限后满足25 ℃针入度技术要求的再生沥青配比范围, 如图 3所示。图中针入度4.9 mm等值线的变化规律与4.0 mm的类似,原因如前所述。由图 3(a)可知,当使用旧沥青时,再生剂用量约占旧沥青用量的8.8%,可使旧沥青的针入度恢复到新SBS改性沥青针入度49(0.1 mm)的水平,这与图 1的试验结果一致。

|

| 图 3 调整针入度技术要求后的再生SBS改性沥青配比范围 Fig. 3 Proportion range of recycled SBS modified asphalt to meet adjusted penetration requirement |

| |

3.2 延度指标的影响

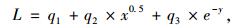

对图 1中试验测得的5 ℃延度值进行非线性曲线拟合,得出延度L(x, y)的关系式:

|

(4) |

式中,L为再生SBS改性沥青5 ℃延度值;q1,q2,q3为回归参数,其值见表 4。

| 参数 | q1 | q2 | q3 |

| 参数值 | 154.1 | -31.1 | -125.4 |

| 相关系数R2 | 0.99 | ||

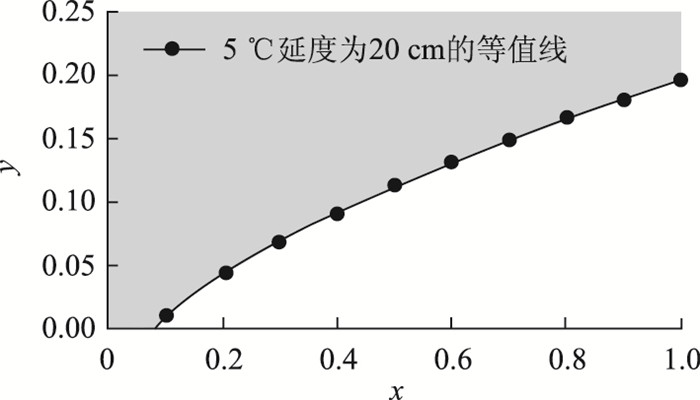

由表 1中SBS改性沥青技术要求可知,当再生SBS改性沥青的5 ℃延度值达到20 cm及以上时才能满足工程需要,因此以L=20 cm为延度限定条件对再生SBS改性沥青配比范围进行筛选。能满足5 ℃延度值为20 cm技术要求的x,y的范围见图 4中阴影区域。

|

| 图 4 满足延度技术要求的再生SBS改性沥青配比范围 Fig. 4 Proportion range of recycled SBS modified asphalt to meet ductility requirement |

| |

由图 4可以看出,若再生剂掺量为0,仅当旧沥青的掺量小于8.0%时才能满足低温抗裂性能的技术要求,而此范围内25 ℃针入度均能满足技术要求,因此低温延度对再生SBS改性沥青的配比范围具有一定的影响,不可忽视。

4 经济效益指标对再生SBS改性沥青配比范围的影响由于再生剂价格昂贵,旧沥青混合料利用率低,可能导致厂拌热再生沥青路面修建费用高于直接使用新沥青混合料铺筑的沥青路面,不利于厂拌热再生沥青路面的技术推广。因此,在确定再生剂掺量和旧沥青掺量时应综合考虑经济效益指标的影响。

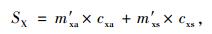

对于本项目,判断应用厂拌热再生沥青路面技术是否经济主要是比较铣刨4 cm后铺筑厂拌热再生SBS改性沥青混凝土(方案1)的费用与铣刨4 cm后铺筑4 cm新SBS改性沥青混凝土(方案2)的费用差值ΔS。假定厂拌热再生沥青路面和新沥青路面现场施工费用一致,在经济效益比较中不予考虑,则式(5)中取SX为每吨新SBS改性沥青混凝土费用,式(6)中SZ为每吨再生SBS改性沥青混凝土费用:

|

(5) |

|

(6) |

式中,m′xa,m′xs分别为1 t新SBS改性沥青混凝土中新沥青和新集料的用量;mj,mxa,mxs,mr分别为1 t再生SBS改性沥青混凝土中旧沥青混合料、新沥青、新集料及再生剂的用量;cj,cxa,cxs,cr分别为旧沥青混合料、新沥青、新集料及再生剂的单价,元/t。

|

(7) |

式中,γj为再生SBS改性沥青混凝土密度,其值取2.48 t/m3;h为旧路面铣刨厚度,其值取4 cm;c铣为旧沥青混合料铣刨的单价;c运,c筛分别为旧沥青混合料运输、筛分的单价。上述计算中涉及的材料和施工单价见表 5。旧沥青混合料实测油石比为4.4%,马歇尔试验确定的再生沥青混凝土和新沥青混凝土的最佳油石比均为5%。

| 项目 | 价格 | 项目 | 价格/(元·t-1) |

| 旧料铣刨 | 4/(元·m-2) | 新集料 | 130 |

| 旧料运输 | 30/(元·t-1) | 新SBS改性沥青 | 4 500 |

| 旧料筛分 | 5~10/(元·t-1) | 再生剂 | 18 000 |

经推导计算得出:

|

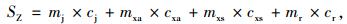

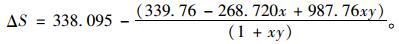

(8) |

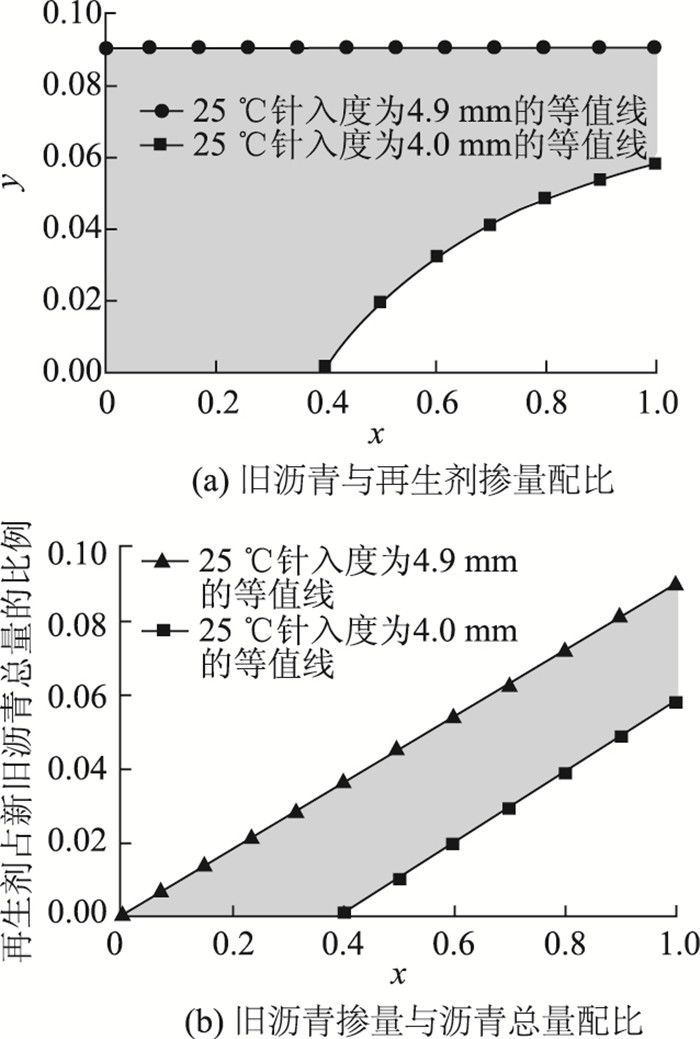

由式(8)可知,厂拌热再生沥青路面的经济效益与旧沥青和再生剂的掺量有着密切关系。当ΔS>0时,厂拌热再生SBS改性沥青混凝土路面经济效益优于新SBS改性沥青混凝土路面。由此可以得出满足经济效益指标要求的旧沥青掺量x与再生剂掺量y的配比范围(见图 5中阴影部分)。

|

| 图 5 满足经济效益指标要求的再生SBS改性沥青配比范围 Fig. 5 Proportion range of recycled SBS modified asphalt to meet economic benefit requirement |

| |

由图 5(a)可知,当旧沥青掺量高于10%,再生剂掺量在0.41以下时,采用再生SBS改性沥青混凝土铺筑路面的经济效益优于新SBS改性沥青混凝土路面。实际路面配合比设计时再生剂掺量不超过12%,因此,一般情形下采用再生SBS改性沥青混凝土铺筑路面具有经济环保的优势。

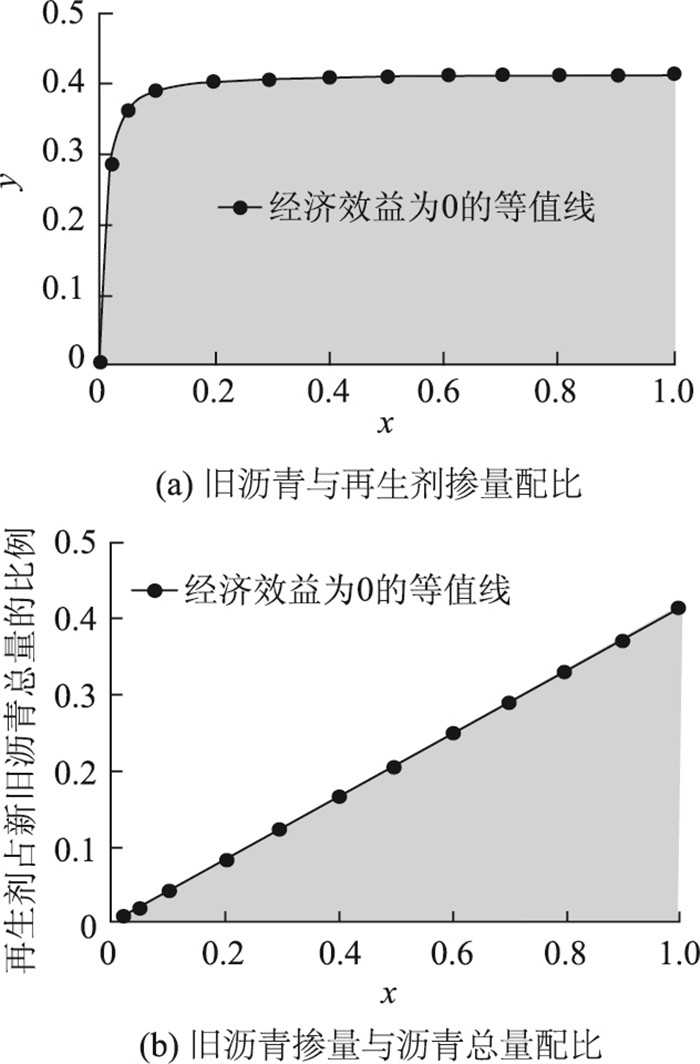

5 厂拌热再生SBS改性沥青优化配比范围的确定综合上述针入度、延度技术指标和经济效益指标要求,可以得出厂拌热再生SBS改性沥青一个经济合理的配比范围,如图 6中阴影部分所示。

|

| 图 6 满足技术性能及经济效益指标要求的再生SBS改性沥青配比范围 Fig. 6 Proportion range of recycled SBS modified asphalt to meet requirements of technical performance and economic benefit indexes |

| |

由图 6可知,只要再生SBS改性沥青的技术性能满足25 ℃针入度上限49(0.1 mm)和5 ℃延度不低于20 cm的要求,就能满足经济效益及针入度下限的要求。在此范围内当再生剂用量约达到旧沥青用量的9%时,旧沥青用量能够占到新旧沥青总量的39%,此时的再生SBS改性沥青低温延度指标达到20 cm临界要求。由旧沥青掺量39%可计算得出再生沥青混合料中回收旧沥青混合料RAP的掺量高达42.0%。按此掺配比例制备的再生沥青混合料路用性能也满足技术规范要求。

但鉴于现实试验中存在操作误差和式(3)、式(4)拟合误差,同时再生沥青混合料生产时工艺参数有一定波动,为保证按拟合式(3)、式(4)设计的再生SBS改性沥青及其混合料的实际性能满足技术规范要求,进一步补充了验证试验。鉴于沥青拌和时人为控温的不可控性,及不同拌和时间下沥青会出现不同程度的老化等问题对再生沥青混合料配比设计的影响,试验时选取了两种加热温度(加热温度150 ℃,170 ℃),两种拌和时间(搅拌时间15 min,30 min)以减小此类问题产生的误差。根据再生剂掺量4%和8%,制备了8组再生SBS改性沥青,并测试其针入度,然后将针入度测试值与应用针入度拟合关系式(3)的理论计算值进行对比。表 6中对比结果显示,针入度实测值与理论计算值的偏差范围为-1.58~1.93(0.1 mm),故取式(3)的计算误差值为2(0.1 mm)。

| 试验序号 | 再生剂占旧沥青的比例/% | 加热温度/℃ | 搅拌时间/min | 针入度实测值/(0.1 mm) | 针入度理论值/(0.1 mm) | 偏差值/(0.1 mm) |

| 1 | 4 | 150 | 15 | 44.75 | 44.5 | 0.25 |

| 2 | 4 | 150 | 30 | 43.63 | 44.5 | -0.88 |

| 3 | 4 | 170 | 15 | 46.43 | 44.5 | 1.93 |

| 4 | 4 | 170 | 30 | 45.75 | 44.5 | 1.25 |

| 5 | 8 | 150 | 15 | 47.23 | 48.1 | -0.88 |

| 6 | 8 | 150 | 30 | 48.10 | 48.1 | 0.00 |

| 7 | 8 | 170 | 15 | 46.53 | 48.1 | -1.58 |

| 8 | 8 | 170 | 30 | 47.68 | 48.1 | -0.42 |

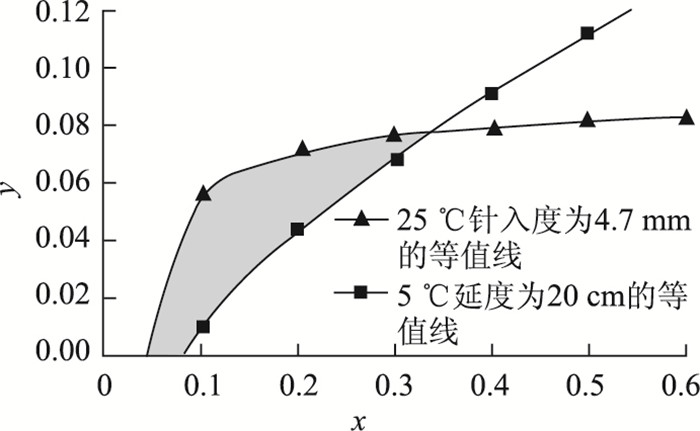

考虑针入度误差后,进一步修改再生SBS改性沥青配比范围,即将25 ℃的针入度上限4.9 mm调整为4.7 mm,然后根据式(3)反算旧沥青掺量x与再生剂掺量y的关系,最终确定合理的配比范围如图 7中阴影部分所示。由图中可以得出:若再生剂用量为旧沥青用量的8%时,旧沥青用量可达到新旧沥青总量的32%左右,此时计算得出再生沥青混合料中回收旧沥青混合料RAP的掺量高达35.3%,超出《规范》[8]中建议值(15%~30%)约5个百分点。

|

| 图 7 考虑针入度误差后的再生SBS改性沥青配比范围 Fig. 7 Proportion range of recycled SBS modified asphalt considering penetration error |

| |

6 结论

文中结合厂拌热再生SBS改性沥青路面工程,系统地试验测试了新旧SBS改性沥青和再生剂不同掺配比例时的再生SBS改性沥青性能指标,拟合了有关性能指标与旧沥青掺量、再生剂掺量的关系式,指出它们能很好地反映旧沥青掺量、再生剂掺量对再生SBS改性沥青性能影响的规律。在此基础上,提出了一种综合考虑再生沥青技术性能和经济效益指标要求的再生沥青配比优化设计方法。根据此设计方法,开展了依托工程的厂拌热再生沥青配比优化分析,提出了旧沥青掺量和再生剂掺量的优化取值范围,并指出一般情况下厂拌热再生SBS改性沥青混凝土铺筑路面费用明显低于新铺热拌SBS改性沥青混凝土路面费用,旧沥青混合料用量可达42.0%(不考虑针入度误差)或35.3%(考虑针入度误差),超出了现行《公路沥青路面再生技术规范》的推荐范围。

上述研究结论可用于指导依托工程再生沥青及其混合料设计,优化厂拌热再生中旧沥青掺量设计方法,也有助于进一步完善《公路沥青路面再生技术规范》。必须指出,文中主要提出了一种再生沥青优化设计方法,因经济分析的各项费用单价由依托工程施工方提供,相关的再生沥青性能指标与经济性指标分析结论是否具有普遍性,需结合其他再生沥青路面工程开展进一步的研究论证。

| [1] |

刘树堂, 商庆森, 郭忠印. 沥青混合料目标配合比设计的最佳沥青含量范围估算[J]. 公路交通科技, 2006, 23(2): 39-42, 47. LIU Shu-tang, SHANG Qing-sen, GUO Zhong-yin. Estimation of Optimum Asphalt Content Range of Hot Mix Asphalt in Objective Mix Design[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2006, 23(2): 39-42, 47. |

| [2] |

林翔, 张金喜, 苗英豪, 等. 再生沥青混合料配合比设计影响因素试验研究[J]. 公路交通科技, 2011, 28(2): 14-19, 24. LIN Xiang, ZHANG Jin-xi, MIAO Ying-hao, et al. Experimental Study on Factors Affecting Recycled Asphalt Mixture Proportion Design[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2011, 28(2): 14-19, 24. |

| [3] |

查旭东, 曾军, 蔡诚秀. 新沥青对再生沥青性能影响分析[J]. 交通科学与工程, 2013, 29(1): 7-11. ZHA Xu-dong, ZENG Jun, CAI Cheng-xiu. Analysis of Influence of New Asphalt on Performances of Regenerated Asphalt[J]. Journal of Transport Science and Engineering, 2013, 29(1): 7-11. |

| [4] |

侯睿, 黄晓明. 新旧沥青再生调和规律研究[J]. 石油沥青, 2006, 20(4): 26-29. HOU Rui, HUANG Xiao-ming. Study of Recycling Aged Asphalt by New Asphalt[J]. Petroleum Asphalt, 2006, 20(4): 26-29. |

| [5] |

侯睿, 李海军, 黄晓明. 高等级路面旧沥青混合料热再生分析[J]. 中外公路, 2005, 25(4): 155-159. HOU Rui, LI Hai-jun, HUANG Xiao-ming. Analysis of Thermal Regeneration of High Grade Pavement Old Asphalt Mixture[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2005, 25(4): 155-159. |

| [6] |

侯月军, 周志刚, 高及阳. 不同再生剂对旧沥青性能的改善[J]. 交通科学与工程, 2009, 25(3): 17-21. HOU Yue-jun, ZHOU Zhi-gang, GAO Ji-yang. The Effects of the Recycling Agents on the Performances of the Used Asphalt[J]. Journal of Transport Science and Engineering, 2009, 25(3): 17-21. |

| [7] |

甘新立, 郑南翔, 纪小平. 老化SBS改性沥青再生性能预估分析[J]. 江苏大学学报:自然科学版, 2014, 6(35): 715-718. GAN Xin-li, ZHENG Nan-xiang, JI Xiao-ping. Prediction Analysis of Recycled Performance for Aged SBS Modified Asphalt[J]. Journal of Jiangsu University:Natural Science Edition, 2014, 6(35): 715-718. |

| [8] |

LIN P S, CHANG C W, WU T L. The Applicability of Estimated Equations of Recycling Agents on the Viscosity Variety of Aged Asphalt Binders[J]. Advanced Materials Research, 2013, 723: 670-677. |

| [9] |

周志刚, 杨银培, 张清平, 等. 再生剂对旧沥青的再生行为[J]. 交通运输工程学报, 2011, 11(6): 10-16. ZHOU Zhi-gang, YANG Yin-pei, ZHANG Qing-ping, et al. Recycling Behavior of Recycling Agent on Aged Asphalt[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2011, 11(6): 10-16. |

| [10] |

JTG F41-2008, 公路沥青路面再生技术规范[S]. JTG F41-2008, Technical Specifications for Highway Asphalt Pavement Recycling[S]. |

| [11] |

马登成, 任化杰, 马尉倘. 沥青路面就地热再生混合料级配优化设计[J]. 公路交通科技, 2014, 31(8): 1-6, 12. MA Deng-cheng, REN Hua-jie, MA Wei-tang. Optimization Design of Gradation of Mixture for Asphalt Pavement Using Hot In-place Recycling Technology[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2014, 31(8): 1-6, 12. |

| [12] |

吴革森, 李裕洪, 司徒丽新, 等. 高掺量RAP厂拌热再生混合料配合比设计研究[J]. 公路, 2014(10): 251-254. WU Ge-sen, LI Yu-hong, SITU Li-xin, et al. Study on Mix Proportion Design of Central Plant Hot Mix Recycling with High Content of RAP[J]. Highway, 2014(10): 251-254. |

| [13] |

ARAVIND K, DAS A. Pavement Design with Central Plant Hot-mix Recycled Asphalt Mixes[J]. Construction and Building Materials, 2007, 21(5): 928-936. |

| [14] |

陈梓宁, 程培峰. 基于流变学原理的热再生沥青混合料旧料掺配比例[J]. 公路交通科技, 2016, 33(3): 24-30. CHEN Zi-ning, CHENG Pei-feng. Old Material Blending Ratio of Thermal Recycled Asphalt Mixture Based on Rheological Principle[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 33(3): 24-30. |

| [15] |

CONG P, LUO W, XU P, et al. Investigation on Recycling of SBS Modified Asphalt Binders Containing Fresh Asphalt and Rejuvenating Agents[J]. Construction & Building Materials, 2015, 91: 225-231. |

| [16] |

张明杰, 李立寒, 祁文洋. 老化SBS改性沥青的有效再生方案[J]. 石油沥青, 2016, 30(2): 20-24. ZHANG Ming-jie, LI Li-han, QI Wen-yang. The Regeneration of Aged SBS Modified Asphalt and Micro Morphology Analysis[J]. Petroleum Asphalt, 2016, 30(2): 20-24. |

| [17] |

JTG F40-2004, 公路沥青路面施工技术规范[S]. JTG F40-2004, Technical Specifications for Construction of Highway Asphalt Pavements[S]. |

| [18] |

丛艳丽. SBS改性沥青老化规律研究[D]. 北京: 中国石油大学(华东), 2011. CONG Yan-li. Study on Aging Rule of SBS Modified Asphalt[D]. Beijing:China University of Petroleum (East China), 2011. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34