扩展功能

文章信息

- 樊凯, 俞祁浩, 李金平, 朱东鹏

- FAN Kai, YU Qi-hao, LI Jin-ping, ZHU Dong-peng

- 典型冻土路基变形调控措施应用效能分析

- Analysis on Applied Efficiency of Deformation Control Measures for Typical Permafrost Subgrade

- 公路交通科技, 2017, 34(10): 34-41

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(10): 34-41

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.10.006

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-10-09

2. 中国科学院西北生态环境资源研究院, 甘肃 兰州 730000

2. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS, Lanzhou Gansu 730000, China

在国家的大力支持下,地处高海拔高寒地区的西藏,公路交通建设取得了举世瞩目的成就,公路网在规模、质量、通达深度和服务水平等方面都有了显著的提高。但是,西藏是我国目前唯一没有通达省际高等级公路的省区,而且西藏与内地的陆路联系主要依靠青藏公路、青藏铁路,以及不能常年通车的川藏公路、滇藏公路和新藏公路,对外交通还很不完善,总体服务水平低,延滞了西藏与内地的政治、经济与文化交流。另外,西藏是祖国的西南门户和国防战略要地,滞后的公路交通建设,对管边、控边能力产生了严重制约。2014年,纪念川藏、青藏公路通车60周年以来,特别是国家提出“一带一路”战略规划以来,治边稳藏、巩固国防、维护社会稳定和民族团结等都迫切需要提高西藏公路交通的快速机动能力和安全保障能力,国防和战备等也需要对大部分高海拔高寒地区公路的道路等级、断面尺寸、荷载等级等进行提升。然而,青藏高原高寒缺氧,生态环境脆弱,穿越多年冻土区的冻土路基变形控制与稳定性问题尚未有效解决[1],冻土路基变形控制设计技术还不成熟不完善[2-3],不能提供较好的设计方案供交通主管部门决策,使得规划的穿越高海拔高寒多年冻土区的高等级公路建设迟迟不能实施。

在西藏高海拔高寒多年冻土区公路工程建设中,控制路基变形,保证冻土路基稳定是核心和关键[4]。在该区域,道路的修筑在很大程度上改变了当地天然状态下的冻土环境,土体中热量的传递、水分的不均匀迁移及土中应力的重分布是导致路基产生变形破坏,影响冻土路基稳定的关键因素[5]。为了治理冻土工程扰动引起的路基体水热重分布、路面性状改变导致的路基体吸热量增加、高路堤引起的阴阳坡效应等引发的路基病害,基于减少路基体净吸热或主动冷却路基的思路,从调控热传导、热辐射,增强对流换热等角度,在现有多年冻土地区道路工程建设中,已试验应用了一些典型的冻土路基调控措施[6-7],如隔热层路基工程措施、热棒工程措施、空心块护坡工程措施、片块石路基工程措施、通风管路基工程措施等。这些特殊工程措施对于调控冻土地温,治理路基病害,改善路基结构形式,保持路基稳定起到一定积极作用[8],试验区段路基病害得到很大程度的治理,道路通行条件得到改善和提高。但由于多年冻土自身工程特性的复杂性,高海拔高寒地区气候环境的恶劣性,受施工条件和施工质量控制影响,受作用时效性、作用机理等限制,一些特殊工程措施的作用效果还未达到设计预期,另外,高等级公路路基结构尺寸变化、结构形式变化等会产生新的路基稳定性问题和耐久性问题。

本研究将对青藏公路、国道214线共和至玉树公路、中科院北麓河高等级公路试验段中试验应用的一些典型工程措施在路基变形控制中的应用效能进行分析,对其在高等级公路应用中的适应性问题进行了探讨,以期为后续的工程建设提供有益的借鉴和指导。

1 隔热层路基工程措施应用效能分析隔热层路基工程措施是热传导调控技术的一种,它是在路基内加铺一层隔热材料,利用隔热材料的低导热性阻止上部热量进入下部土体,从而起到保护多年冻土的作用[9]。隔热层路基工程措施在青藏公路、青藏铁路和国道214线共玉公路均进行了试验应用,早期试验使用的是EPS板保温材料,随后逐渐试验应用了聚酯板、XPS板等材料。图 1为厚度为6 cm的单层XPS板在青藏公路唐古拉山垭口段的试验应用情况。

|

| 图 1 XPS板隔热层路基现场施工情况 Fig. 1 Field construction condition of XPS thermal insulation subgrade |

| |

在路基中加铺工业隔热材料能在不过高增加路基高度的情况下增大路基热阻,降低土体热流,大大减少暖季传入路基中隔热层下土体的热量,减少路堤下最大季节融化深度1~2 m,对提高冻土路基下人为上限具有一定的作用,有利于寒区道路路基的稳定。隔热材料这种作用在年平均地温较低地区比年平均地温较高地区更为明显。隔热层工程措施减少路基体吸热的积极效应不是全年持续作用的,其只在外界温度大于路基体内温度,温度梯度趋于使路基体温度升高的暖季才发挥积极效应,也就是说,在多年冻土区这种措施的时效性很强,在冷季,隔热层工程措施不利于路基体和外界进行热量交换,不利于冷季路基体自上而下的回冻,不利于隔热层下土体冷季吸收外界冷量而降温。路基内铺设隔热层可以改变进入多年冻土的热周转量,但不能改变多年冻土热储增加的趋势。对于幅面较宽的高等级公路,路基中心的储热效应将会更加明显。

隔热层路基工程措施在实际应用中存在以下问题:(1) 结构层早期损坏问题:隔热材料上填土控制不严格,施工工艺稍有不满足设计要求时,XPS板等隔热材料易被压坏,所在结构层很难被压实,导致路基体、路面早期破坏。(2) 板下积水问题:铺设隔热材料后,由于隔热材料对水、汽的阻隔作用,路堤中隔热材料板下经过几年运营后,通常会集聚大量毛细上升水[10],使得板下结构层含水量过高,结构强度大大降低,导致后期路基不均匀变形的发生。

2 热棒工程措施应用效能分析热棒工程措施是利用高海拔高寒地区昼夜温差较大、冷季气温与地温温差更大的自然条件,通过管内工质相态的反复转变,达到降低蒸发端土体温度的一种高效的无动力换热装置。热棒工程措施在青藏铁路建设期间和青藏公路改建过程中进行了大量试验应用。2003年在青藏公路整治改建期间,选择在路基沉降变形与纵向裂缝较为严重的楚玛尔河高平原清水河段设置了垂直热棒,热棒管径83 mm,总长12 m,外露冷凝段长4 m,热棒间距4 m,分阳坡单侧设置热棒和双侧均设置热棒两种。在随后的青藏铁路建设中,热棒也在治理路堑段边坡基底、高路基边坡等方面开展大量试验应用[11],热棒的长度也随着使用地域不同有所变化。2008年至2010年青藏公路改建完善工程期间,在多年冻土区清水河至安多区段又使用了7 228根热棒,累积长度为18.7 km,热棒埋设方式分为铅直式和斜插式两种,埋设深度均为8 m,斜插式倾角为15°。

热棒工程措施在外界气温较低,冷凝端与蒸发端之间达到启动温差条件下,能将蒸发端所处的路基体内的热量逐渐导出路基,在降低路基体温度,抬升多年冻土上限,延长冻结期,减少路基融沉变形等方面效果显著。双侧设置热棒效果优于单侧设置热棒,斜置热棒能更有效地将路基中心部位积聚的热量带出路基体,效果更佳。

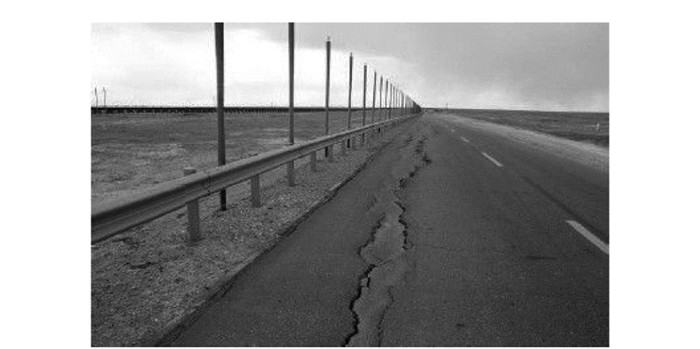

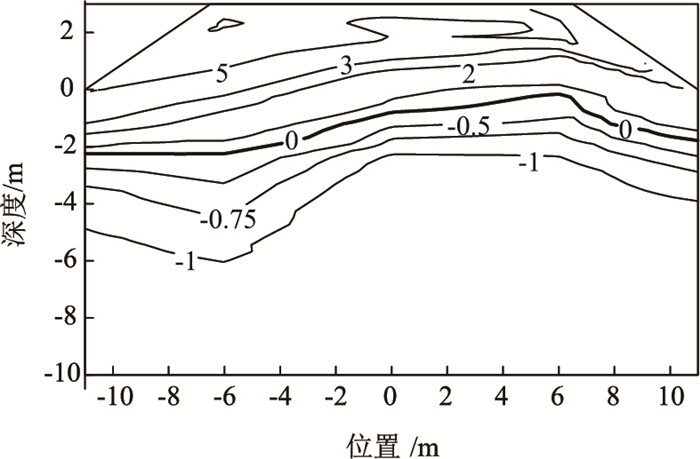

热棒工程措施在实际应用中存在以下问题:(1) 作用范围问题:数值模拟和试验工程验证,热棒最大作用半径为7.6 m,有效影响半径2.2 m左右[12]。当然作用范围还与路基土体性状、热棒自身结构参数等有关,但是,热棒往往布设在路肩或坡脚位置,因制冷范围有限,路堤过宽时,路基中部得不到有效降温是不争的事实,往往在路基中形成“M”形或“驼峰”形的地温分布,进而导致路基不均匀变形的发生。(2) 路基纵向裂缝问题:通过对设置热棒的路段逐年现场调查表明,采用热棒调控措施的26段路堤,目前依然存在病害或诱发出新的病害的有12段,其中出现的主要病害为路基纵向裂缝,如图 2、图 3所示。产生这种问题的主要原因在于设置热棒后,热棒周围的土体在冷季得到快速降温甚至冷却,地温场出现不均匀分布,如图 4所示,水分的垂直迁移、水平迁移最终形成水分的不均匀聚集,持续作用导致热棒周围0 ℃线上升,土体中水分进一步向冻结面锋面迁移,出现楔形冻结面,在冻胀作用下,路基出现严重的纵向裂缝。(3) 施工缺陷和质量问题:热棒路基中热棒埋设一般要在路基体压实成型后通过钻孔设置,钻孔成型吊装热棒后,管侧回填不易密实。在施工质量不好时,地表水会沿着热棒钻孔大量下渗,雨水等携带的潜热会大大降低该调控措施的作用效能,此外,大量下渗的路表水会改变路基体的含水量,这将进一步加剧路基病害的发生。对于高等级公路,由于公路幅面的加宽,在使用该种措施后,地温场的不对称情况将会更加突出,路面汇水将进一步变大,中科院试验公路较青藏公路纵向裂缝情况更为严重,就是该种问题导致的结果。

|

| 图 2 中科院试验路热棒路基纵向裂缝 Fig. 2 Longitudinal cracks of heat pipe subgrade in CAS test road |

| |

|

| 图 3 青藏公路清水河段热管路基纵向裂缝 Fig. 3 Longitudinal cracks of Qingshuihe heat pipe subgrade in Qinghai-Tibet highway |

| |

|

| 图 4 中科院试验路热棒路段2011年9月30日地温剖面图 Fig. 4 Road temperature profile of heat pipe in CAS test sections (2011-09-30) |

| |

3 空心块护坡工程措施应用效能分析

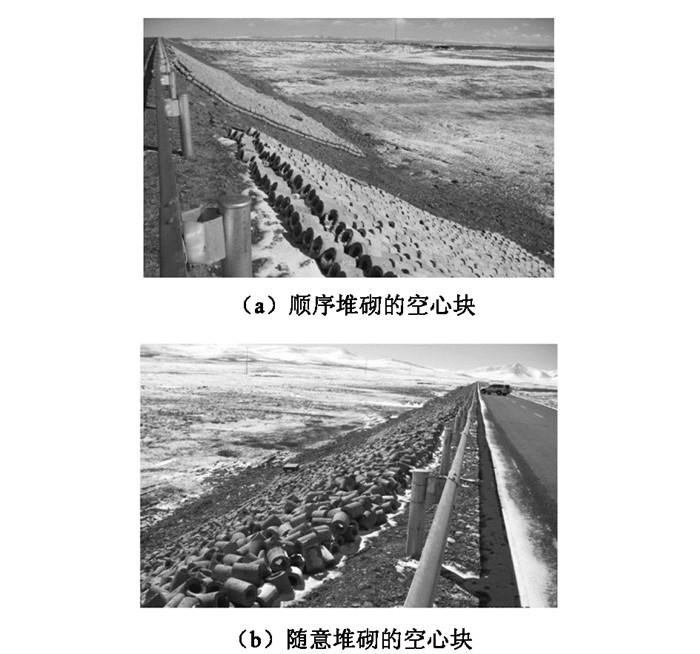

空心块护坡工程措施是基于青藏高原大气透明、洁净,云量少,日照时数较长,除沥青混凝土路面有较强的吸热能力外,路基边坡亦吸收大量的太阳辐射热,本着充分利用自然冷能,优化辐射调控措施的思路,提出的一种特殊调控工程措施[13],其通过在路堤边坡推砌一种预制空心块,遮挡和消除太阳对路堤边坡表面的照射和加热作用,克服太阳辐射对路堤坡面加热所造成的不良影响,同时利用空气的有效自然对流进一步降低坡面的温度,以保持多年冻土路基的稳定。青藏公路在K3057+430~K3057+580区段修筑了实体试验工程,试验工程中将预制好的外径为15.5 cm、内径为11 cm、高度为20 cm混凝土空心块,在已经成型的路堤坡面上铺设,分为顺序堆砌和随意堆砌两种结构,如图 5所示。

|

| 图 5 空心块护坡路基方案 Fig. 5 Scheme of hollow brick slope protection subgrade |

| |

该空心块护坡工程措施不仅具有遮阳板措施遮阳、通风降温的效能,而且具有抛石护坡措施的蓄冷功效,最终可以适度降低路基温度,空心块护坡工程措施对维护路基热稳定性和调节路基热不对称状况具有一定的工程效果。堆砌在坡面上的空心块还可以有效保护坡面,防止雨水冲刷,增强路基整体结构稳定性。

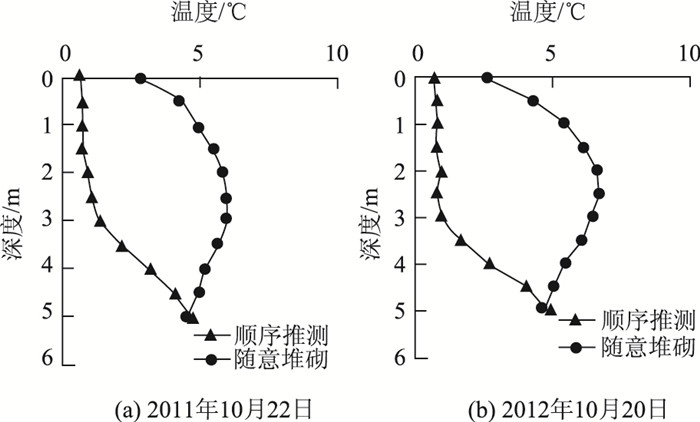

图 6为靠近坡面、公路左路肩5 m深度范围内测温孔2011年10月20日、2012年10月20日测温资料对比。观测浅层地温值可以看到,在经历整个暖季的坡面工程措施调控以后,路基边坡顺序堆放两层空心块和随意堆放约30 cm厚的空心块测试点地温,前者较后者低约4 ℃,空心块护坡工程措施顺序堆砌的效果要优于随意堆砌的效果。长时间序列观测发现,两种护坡方式都对改善路基体中心部位水热状况有限。

|

| 图 6 两种堆放方式不同年份测温对比 Fig. 6 Comparison of temperatures of both pile up types in different years |

| |

4 块石路基工程措施应用效能分析

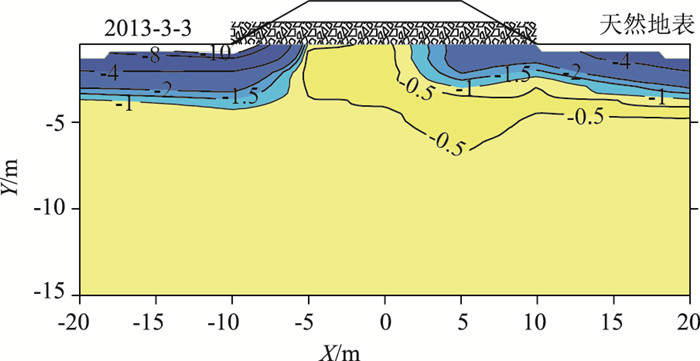

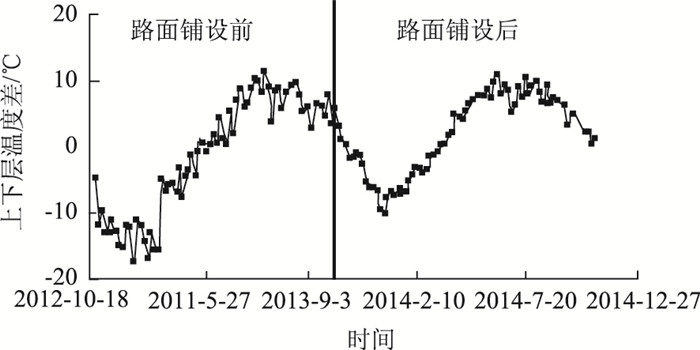

块石路基又称为块石气冷路基,其是对流调控技术的一种,利用块石之间较大的间隙和路基外自然冷能,通过空气的对流换热释放路基内的热量,并将冷能储存到路基中来达到降低路基体温度的目的。块石路基是在多年冻土区广泛采用的典型路堤结构形式之一,其在青藏公路整治改建中得到试验应用,在青藏铁路和共玉公路建设中得到大量应用。在中科院试验公路与共玉公路建设中,为了保证块石路基结构稳定,块石路堤中块石层分两层填筑,下层块石粒径较大,上层块石粒径较小,块石层上部再填筑0.2 m厚碎石过渡层,其上再填筑0.3 m厚砂砾整平层,砂砾层上部至路床顶面为路基填土。共玉公路2012年8月完成试验段块石路基修筑,2013年9月该试验段完成沥青混凝土路面铺装施工。图 7为2013年冷季中测试断面地温分布图,图 8为2012年10月18至2014年10月18日2 a观测周期内块石层上下温差随时间变化过程。

|

| 图 7 2013年3月初测试断面地温分布 Fig. 7 Distribution of sectional ground temperature in Mar.2013 |

| |

|

| 图 8 块石层上下温差随时间变化过程 Fig. 8 Temperature difference between up and down of block stone layer varying with time |

| |

室内试验研究表明,块石层上、下界面的温差是对流发生及其强度的关键控制因素,而且只有当上界面温度低于下界面温度,温差达到一定值,才开始发生对流换热过程。外界气温较低,温差较大,块石结构层空隙较大时,对流换热作用更加明显。

由图 7可以看出,块石路基在冷季中,路基下全部土层均进入负温,没有融化夹层形成,靠近边坡处的块石层下部出现明显的低温区域,说明边坡处的块石层内更易发生空气对流,外界冷空气通过块石层孔隙进入路基,有利于降低冻土层温度。两侧低温区域范围和影响深度均有差异,具体为左坡脚处低温区域深度较大,但延伸进入路基内部较短;右坡脚则低温区域深度较浅,但延伸进入路基内部较深,这种现象是试验段主导风向以及路基走向等综合作用的结果。此外,在路基中部未出现坡脚处的明显降温现象,说明块石层内的空气对流应以强迫对流为主,路基中部由于相对远离边坡,块石孔隙内空气沿程阻力增大,强迫对流效果不明显。中科院北麓河高等级试验公路块石路基试验段的块石层内温度分布和不同位置处空气流速也说明,块石层内对流强度受到路基宽度的制约,路基过宽削弱了块石层内气流的对流能力和降温效能[14]。

块石路基实体试验工程修筑初期,路基中心附近块石层强迫对流作用就不明显,随着块石层上填土厚度的增加,块石层的工作条件快速丧失。如图 8所示,路面铺设前,块石层上下温差较大,路面铺设后,温差相对较小,且能产生对流换热的时间区间明显缩短。体现在测试结果上,共玉公路试验段为期两年半的监测期内,块石路基下伏多年冻土处于持续升温状态,路中冻土上限下降速度达到0.2 m/a[15]。分析原因认为:(1) 块石层上部填土的存在导致块石层所必须的工作条件先天不足,特别是高等级宽幅公路条件下工作条件可能会完全丧失。(2) 现场工作条件的限制以及施工工艺流程的缺陷导致块石层对流条件的进一步丧失。两方面综合作用,使得单一的块石路基工程措施在高等级宽幅公路条件下将难以发挥有效降低路基基底温度的作用。

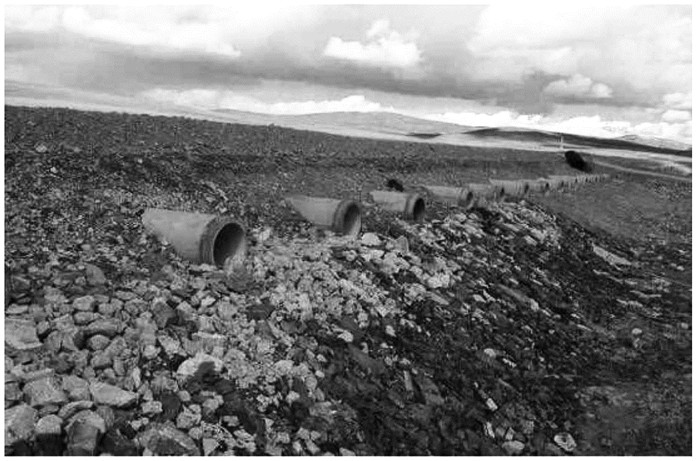

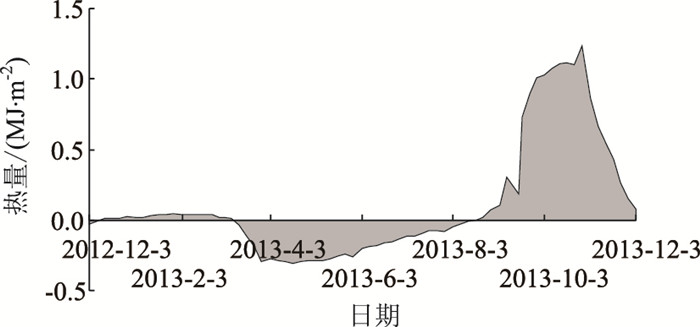

5 通风管路基工程措施应用效能分析通风管路基是在路基体内一定间距埋设横向通风管,调控路基与大气之间对流热交换的一种有效工程措施。在冷季,冷空气由于具有较大的密度,在自重和风的作用下将管中的热空气挤出,并不断将周围土体中的热量带走,通过冷空气在管内反复流动,形成对流换热,降低堤内土温,从而改变路堤温度场,达到保护地基土冻结状态的目的[16]。通风管路基在青藏铁路、中科院试验公路、共玉公路建设中均得到不同程度的试验应用。共玉公路试验段通风管路基设置长度540 m,如图 9所示。测试断面地表下4.0~4.5 m处,多年冻土上限附近从2012年12月3日至2013年12月3日期间总的热量收支如图 10所示。

|

| 图 9 共和至玉树公路上的通风管路基 Fig. 9 Ventilation pipe subgrade in Gonghe-Yushu highway |

| |

|

| 图 10 冻土上限附近热量收支状况 Fig. 10 Heat budget condition near permafrost upper bound |

| |

试验工程中,通风管内温度沿路基横向分布较为一致,表明通风管内空气对流作用明显。冷季时,通风管路基结构发挥出明显的冷却效果,路基底部地温低至-6 ℃,说明通风管将外界冷空气的“冷量”直接引导至路基底部,对下伏冻土层产生主动冷却效果。暖季时,外界热空气进入管内,对冻土层产生不良热影响。由图 10也可知,通风管路基放热期内4月中旬达到放热强度峰值,吸热期内11月初达到吸热强度峰值,暖季时通风管的吸热强度是冷季放热强度的2.4倍,1 a的吸热量约为7.76 MJ·m-2,通风管路基下伏多年冻土层整体处于吸热状态[18]。

简单设置通风管,从热学角度讲,不利于路基体长期热稳定,在高等级宽幅路基条件下也存在效能不足的问题。但是,该工程措施自身结构稳定,管节和管节间的碎砾石填料能大大减少基底毛细水的上升,对保持路基持力层结构水稳定性作用明显,综合使用效能经长期观察是积极的,路基变形控制能基本达到设计预期。

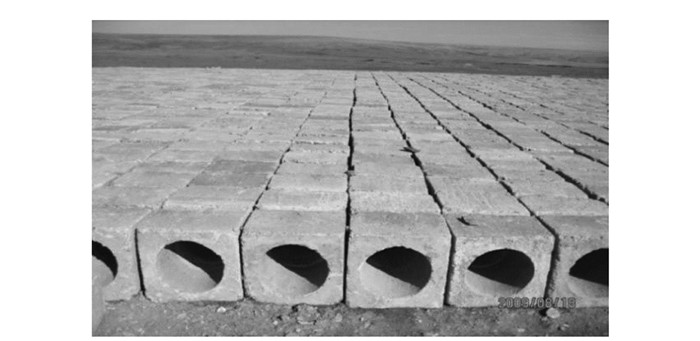

6 全断面通风路基工程措施应用效能分析全断面通风路基是在通风路基现场试验研究基础上提出的,基于优化通风散热在路堤一定高度位置,设置一层具有一定厚度、且与外界相通的架空层,以对流换热形式实现路堤内部与外界的热量交换,达到主动冷却路基的目的[18]。在青藏公路五道梁段对该调控措施进行了试验应用,试验中架空层采用的是C20钢纤维混凝土预制块,截面外径为30 cm×30 cm正方形,截面内径为直径20 cm的圆,截面最小处壁厚5 cm,预制件长度25 cm。图 11为试验中设置的预制块架空层。

|

| 图 11 试验路中设置的预制块架空层 Fig. 11 Empty space of precast piece in test road |

| |

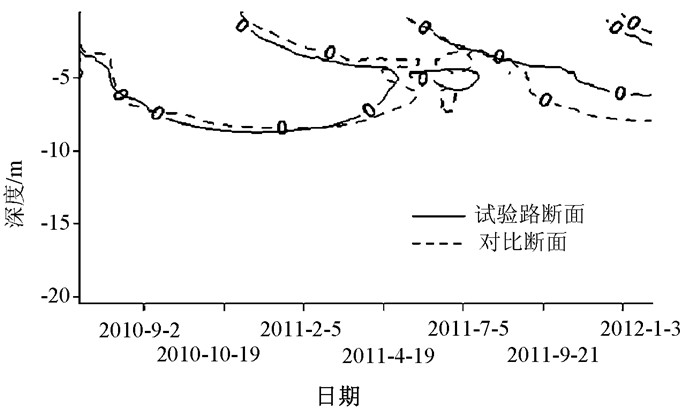

冻土上限的变化是体现多年冻土层热状况的重要指标,图 12为试验路断面与对比断面两年中上限的变化情况。由于试验工程是在旧路基础上改建而成,在沥青路面长期吸热作用影响下,路基下冻土已发生退化,冻土人为上限已降至路面下8.5 m处左右。设置预制块架空层后,试验路断面和对比断面的冻土上限在观测期内均处于上升状态。从2010至2012年间,试验路测试断面冻土上限抬升了约2.5 m,对比断面冻土上限仅抬升了约0.6 m,试验路测试断面的冻土上限抬升程度约是对比断面的5倍。由此可知,全断面通风路基冷却多年冻土层的效果十分明显。

|

| 图 12 试验路路中孔冻土上限变化情况 Fig. 12 Permafrost upper bound changes in center hole in test road |

| |

全断面通风路基由于架空层的存在,有效隔断了由于沥青路面大量吸热导致的路堤上部热量向下的传递,同时也避免了管道式通风路基通风管间土体热量下传对降温效能产生的影响。在暖季时隔热作用较为明显,进入冷季后,空心块内对流换热,有效降低路基基底温度,与暖季空心块内空气对流给路基体带入部分热量相比,冷季主动降温作用更占主导地位。全断面通风路基可以发挥“暖季隔热、冷季降温”的作用,对调控冻土路基地温有积极作用,有利于冻土路基变形控制。而且,全断面通风路基架空结构阻断了路堤下部毛细水向架空层上迁移,改善了路堤上部持力层的含水量,有利于保持冻土路堤稳定。

7 结论(1) 主要基于温度调控的冻土路基变形调控措施如隔热层工程措施、热棒工程措施、空心块护坡工程措施等,对路基自身结构安全与稳定性要求较高,主要通过减少路基基底吸热、调控路基基底温度场的变化趋势与强度,实现对冻土路基变形进行调控。它们适用于路基填料较好、自身结构稳定、地表水和地下水影响小的多年冻土区段。高等级公路路基较宽时,路基基底中部温度场得不到有效调控,路基不均匀变形较大。在多年冻土区路基变形调控应用中,该类单一调控措施不宜单独使用,应注重与其他调控措施组合使用,才能达到长期调控路基变形的预期。

(2) 基于水热同时调控的冻土路基变形调控措施如块石路基工程措施、通风管路基工程措施、全断面通风路基工程措施等,自身结构力学稳定性和水稳定性较好,对流换热减少路基体吸热作用也明显,适用范围更为广泛,尤其适用于地表水和地下水影响较大的多年冻土区段,而且,该类工程措施对高等级公路宽幅路基效果较好,是解决冻土路基尺度效应的理想选型。通风管路基工程措施、全断面通风路基工程措施在路堤两侧开阔、通风对流条件较好区段效果更佳。虽然也存在热效能不足的问题,但该类工程措施自身结构稳定,水稳定性较好,能大大减少基底毛细水的上升,对保持路基持力层结构水稳定性作用明显,综合使用效能经长期观察是积极的,路基变形控制能基本能达到设计预期。

(3) 在普通通风管端头设置自控风门,当外界气温高于通风管内温度达到一定温差时,自控风门自动关闭,阻止不利于路基热稳定性的对流换热,而当外界气温低于管内温度达到一定温差时,自控风门自动打开,提供有利于路基热稳定的对流条件。这是通风管路基进行结构改进的一个方向。

(4) 以优化通风散热、强化路基稳定、改善路基体含水量为指导,以上典型路基调控措施还有再优化,再改进的空间,其他新型冻土路基调控措施有待进一步研究。

| [1] | 汪双杰, 陈建兵, 李仙虎. 多年冻土地区公路修筑技术研究与工程实践[J]. 冰川冻土, 2009, 31(2): 384-392 WANG Shuang-jie, CHEN Jian-bing, LI Xian-hu. The Highway Construction Technology in Permafrost Regions:Research and Engineering Practice[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2009, 31(2): 384-392 |

| [2] | QIAN Jin, YU Qi-hao, YOU Yan-hui, et al. Analysis on the Convection Cooling Process of Crushed-rock Embankment of High-grade Highway in Permafrost Regions[J]. Cold Regions Science and Technology, 2012, 78(5): 115-121 |

| [3] | 李金平, 章金钊, 盛煜. 冻土区水泥和沥青路面病害分布规律探讨[J]. 公路交通科技, 2010, 27(7): 18-24 LI Jin-ping, ZHANG Jin-zhao, SHENG Yu. Study on Distribution Patterns of Distresses in Cement Concrete Pavement and Asphalt Pavement in Permafrost Regions[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(7): 18-24 |

| [4] | 汪双杰, 李祝龙, 章金钊, 等. 多年冻土地区公路修筑技术[M]. 北京: 人民交通出版社, 2008. WANG Shuang-jie, LI Zhu-long, ZHANG Jin-zhao, et al. Highway Construction Technology in Permafrost Regions[M]. Beijing: China Communications Press, 2008. |

| [5] | 程国栋, 孙志忠, 牛富俊. "冷却路基"方法在青藏铁路上的应用[J]. 冰川冻土, 2006, 28(6): 797-808 CHENG Guo-dong, SUN Zhi-zhong, NIU Fu-jun. Application of Roadbed Cooling Methods in the Qinghai-Tibet Railway Construction[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2006, 28(6): 797-808 |

| [6] | YU Qi-hao, FAN Kai, YOU Yan-hui, et al. Comparative Analysis of Temperature Variation Characteristics of Permafrost Roadbeds with Different Widths[J]. Cold Regions Science and Technology, 2015, 117(9): 12-18 |

| [7] | 汪双杰, 刘戈, 叶莉, 等. 多年冻土区宽幅路基热效应防治对策研究[J]. 中国公路学报, 2015, 28(12): 26-32 WANG Shuang-jie, LIU Ge, YE Li, et al. Research on Control Countermeasures of Thermal Effect of Wide Embankment in Permafrost Regions[J]. China Journal of Highway and Transport, 2015, 28(12): 26-32 |

| [8] | 李金平, 张娟, 陈建兵, 等. 高寒冻土区路基变形演化规律与破坏特征[J]. 交通运输工程学报, 2016, 16(4): 78-87 LI Jin-ping, ZHANG Juan, CHEN Jian-bing, et al. Evolution Laws and Failure Characteristics of Subgrade Deformation in Alpine Permafrost Region[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2016, 16(4): 78-87 |

| [9] | WEN Zhi, SHENG Yu, MA Wei, et al. In Situ Experimental Study on Thermal Protection Effects of the Insulation Method on Warm Permafrost[J]. Cold Regions Science and Technology, 2008, 53(3): 369-381 |

| [10] | 樊凯. 高海拔高寒地区冻土公路路基变形控制与稳定技术研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2016. FAN Kai. Research on Deformation Control and Stability Techniques of Highway Embankment in High Altitude and Cold Regions[D].Beijing:University of Chinese Academy of Sciences, 2016. |

| [11] | 俞祁浩, 钱进, 吴青柏, 等. 青藏高等级公路试验工程设计研究[J]. 冰川冻土, 2009, 31(5): 907-914 YU Qi-hao, QIAN Jin, WU Qing-bai, et al. Designing Research of the Qinghai-Tibet High-grade Testing Highway[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2009, 31(5): 907-914 |

| [12] | LIU Zhi-yun, CHEN Jian-bing, JIN Long, et al. Roadbed Temperature Study Based on Earth-atmosphere Coupled System in Permafrost Regions of the Qinghai-Tibet Plateau[J]. Cold Regions Science and Technology, 2013, 86(2): 167-176 |

| [13] | 俞祁浩. 冻土路基地温传热过程及调控新技术研究[D]. 兰州: 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所, 2006. YU Qi-hao. Research on Frozen Soil Roadbed Geothermal Heat Transfer Process and New Regulating Technology[D]. Lanzhou:Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute of CAS, 2006. |

| [14] | 俞祁浩, 樊凯, 钱进, 等. 我国多年冻土区高速公路修筑关键问题研究[J]. 中国科学:技术科学, 2014, 44(4): 425-432 YU Qi-hao, FAN Kai, QIAN Jin, et al. Key Issues of Highway Construction in Permafrost Regions in China[J]. Scientia Sinica (Technologica), 2014, 44(4): 425-432 |

| [15] | 袁堃, 赵永国, 张娟, 等. 沥青路面对高温多年冻土区块石路基自然对流降温效应的影响[J]. 中国公路学报, 2015, 28(12): 42-48 YUAN Kun, ZHAO Yong-guo, ZHANG Juan, et al. Influence of Asphalt Pavement on Natural Convection Cooling Effect of Crashed-rock Embankment in High Temperature Permafrost Regions[J]. China Journal of Highway and Transport, 2015, 28(12): 42-48 |

| [16] | 李宁, 苏波, 全晓娟, 等. 冻土通风管路基的温度场分析与设计原则探讨[J]. 土木工程学报, 2005, 38(2): 81-86 LI Ning, SU Bo, QUAN Xiao-juan, et al. Approach on Temperature Field Analysis and Design Principle of Bed for Ventilating Pipeline in Frozen Soil[J]. China Civil Engineering Journal, 2005, 38(2): 81-86 |

| [17] | 朱东鹏, 袁堃, 陈建兵, 等. 高温多年冻土区公路通风管路基传热特性分析[J]. 中国公路学报, 2015, 28(12): 69-77 ZHU Dong-peng, YUAN Kun, CHEN Jian-bing, et al. Analysis on Heat Transfer Characteristics of Highway Duct-ventilated Embankment in High Temperature Permafrost Regions[J]. China Journal of Highway and Transport, 2015, 28(12): 69-77 |

| [18] | 袁堃, 章金钊, 樊凯, 等. 多年冻土地区空心块通风路基应用效果及数值模拟[J]. 公路交通科技, 2013, 30(1): 56-62, 73 YUAN Kun, ZHANG Jin-zhao, FAN Kai, et al. Application Effect and Numerical Simulation of Hollow Block Ventilation Embankment in Permafrost Regions[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, 30(1): 56-62, 73 |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34