扩展功能

文章信息

- 王云, 关磊, 陈济丁, 孔亚平, 张伟

- WANG Yun, GUAN Lei, CHEN Ji-ding, KONG Ya-ping, ZHANG Wei

- 青藏高速公路格拉段野生动物通道设计参数研究

- Study on Design Parameters of Wildlife Passage in Golmud-Lhasa Section of Qinghai-Tibet Expressway

- 公路交通科技, 2017, 34(9): 146-152

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(9): 146-152

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.09.020

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-02-06

2. 西藏自治区公路局青藏公路分局, 青海 格尔木 816000

2. Qinghai-Tibet Highway Division of Tibet Highway Administration, Golmud Qinghai 816000, China

青藏高原是世界上生物多样性最重要的区域之一,拥有多种特有的、濒危的野生生物物种[1]。青藏高原是世界山地生物物种一个重要的起源和分化中心,野生动物以种类少、特有种多、种群数量大为主要特点[2]。当前,青藏公路和青藏铁路平行分布,青藏公路已经对旗舰物种“藏羚”(Pantholops hodgsonii)产生了阻隔影响,青藏铁路的建设进一步压缩了藏羚迁徙的空间[3]。根据国家公路网规划(2013—2030年),青藏高速公路格尔木至拉萨段是G6京藏高速公路的重要组成部分,青藏高速公路将沿现有青藏公路和铁路的走向建设[14]。青藏高原线性工程对野生动物的影响及保护研究已经引起了国际关注,但已有成果集中于青藏铁路和青藏公路,青藏高速公路路基更宽、交通量更大、且全封闭,已有成果不足以解决未来高速公路建设及运营中面临的野生动物保护的问题。因此,有必要前瞻性开展青藏高速公路建设中野生动物保护研究。

在公路建设中设置野生动物通道是缓解影响的有效措施之一,欧美开展了大量的研究[4-5]。我国也有初步的探索研究[6]。青藏铁路建设了大量的桥梁也成为野生动物移动的重要通道[2]。研究显示,藏羚已经适应了青藏铁路野生动物通道[7-8]。青藏高速公路不同于现有的青藏公路及青藏铁路,其工程规模、路基高度、路幅宽度、扰动范围等与现有工程不同,对野生动物的影响更大,其野生动物通道参数确定至关重要。

青藏公路和铁路沿线分布160余种脊椎动物,常见的野生有蹄类动物为藏羚、藏原羚(Procapra picticaudata)、藏野驴(Equus kiang)和野牦牛(Bos mutus)4种,除藏原羚为国家Ⅱ级保护动物外,其余3种均为国家Ⅰ级保护动物[9]。由于拟建的青藏高速公路与现有青藏铁路存在很多共性,如:全封闭、高路基、线性、大量桥涵通道等,可通过对4种有蹄类动物穿越青藏铁路野生动物通道的监测和评价,类比提出青藏高速公路野生动物通道设计参数。

1 研究方法已有青藏高原交通野生动物通道监测,多是针对大型通道[10-11]。但对于大量的中小型通道(中小型桥梁和涵洞),研究很少,仅有的2个研究发现桥梁和涵洞通道也成为多种野生动物的移动通道,如藏羚、藏野驴、狼、沙狐等[12-13]。中小型桥梁和涵洞投资小, 施工便利, 数量庞大,对未来高速公路建设,此类通道可能更容易实现[14]。由于昆仑山口—五道梁段(K2900-K3007) 是藏羚主要分布和数量最多的路段,因此是未来青藏高速公路野生动物通道设置最为关键的路段[9, 15]。其中,K2980-K3007(楚玛尔河大桥—五道梁段)是青海曲麻莱地区的雌性藏羚群的主要迁徙通道[16],是藏羚迁徙的重点路段。选择青藏铁路不冻泉—五道梁段(对应青藏公路K2920-K3007)26座中小型通道,包括13座小桥(长度 < 20 m)、2座中桥(长度23 m和45 m)、11座涵洞。每座小桥设置1台红外相机,2座中桥设置4台红外相机,每座涵洞设置2台红外相机(出入口各设置1台),共设置39台红外相机。监测时间是2014年8—12月,2015年6—12月,2016年1—8月。同时,选择青藏公路K2998处2016年新建成的藏羚通道桥,该桥长300 m,宽10 m,高平均为4.3 m(3~6 m之间),开阔率为129,为每跨20 m的15跨的大桥,采用15台红外相机监测野生动物利用情况,监测时间是2016年8月2日到10月14日。在红外相机设置、维护过程中,同时开展野生动物穿越动物通道的现场监测工作。

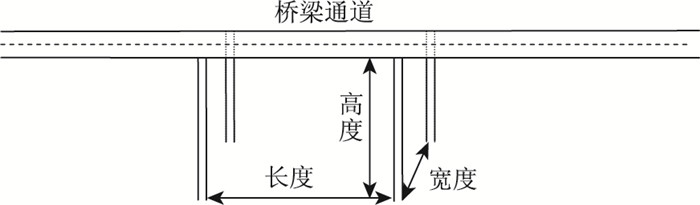

采用穿越率(独立照片数量/拍照天数×100) 评估不同物种对不同通道利用率的大小。独立照片包括:(1) 同一或不同物种的不同个体照片;(2) 同一物种同一个体的照片相距时间超过0.5 h;(3) 同一物种的不连续照片[17]。记录通道规格(长、宽、高、开阔率)和通道类型(桥梁或涵洞)等参数。开阔率=长度×高度/宽度,见图 1。藏羚、藏原羚和藏野驴是利用野生动物通道最多的野生动物,也是我们重点关注的物种。

|

| 图 1 桥梁通道开阔率计算指标示意图 Fig. 1 Schematic diagram of open rate for underpass |

| |

2 结果 2.1 野生动物通道设计参数

(1) 藏羚

① 适用于藏羚种群大规模迁徙的桥梁通道

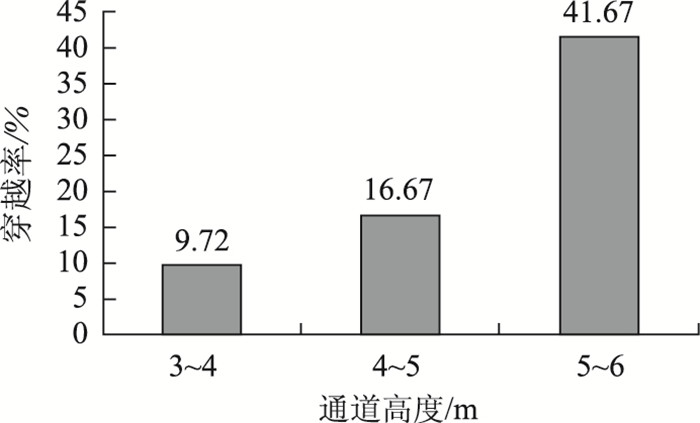

2016年6月,藏羚上迁期间,现场调查发现一群80多只藏羚成功穿越了青藏公路藏羚通道桥。藏羚回迁期间,红外相机监测发现不同高度的桥孔对藏羚的穿越有影响,高度在5~6 m之间的桥孔穿越率(41.67%)显著高于3~4 m(9.72%)和4~5 m的桥孔(16.67%),且大群的藏羚基本利用5~6 m高的桥孔穿越(图 2)。

|

| 图 2 藏羚穿越率与通道桥不同高度桥孔的关系 Fig. 2 Relationship between use rate and height of underpass of Tibetan antelope |

| |

② 适用于藏羚零散穿越的桥涵通道

对青藏铁路11个涵洞、15座中小桥开展了红外相机连续监测,中小桥累计监测时间为2 452 d,涵洞累计监测时间为3 242 d。

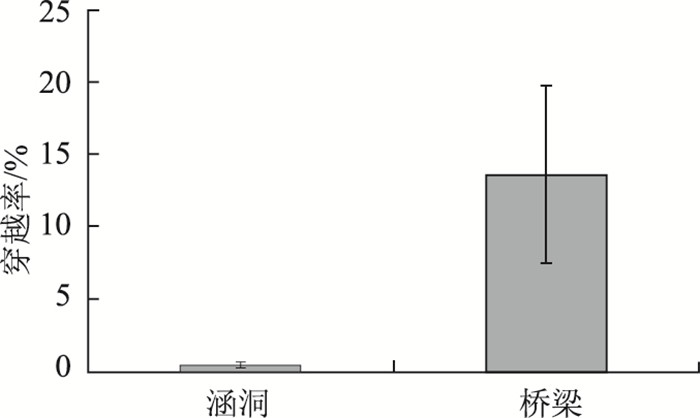

研究结果表明,藏羚穿越率为137.55%,在11座涵洞、15座桥梁通道中,藏羚利用了其中6座涵洞和12座桥梁,因此藏羚使用了超过半数的通道。藏羚穿越中小桥显著高于涵洞。桥梁(11.03±3.89)%,涵洞(0.86±0.26)%;Mann-Whitney U检验,Z=-2.799, p=0.005。具体见图 3。

|

| 图 3 藏羚对中小桥和涵洞通道的偏好 Fig. 3 Preference to mid-small-sized bridges and culverts of Tibetan antelope |

| |

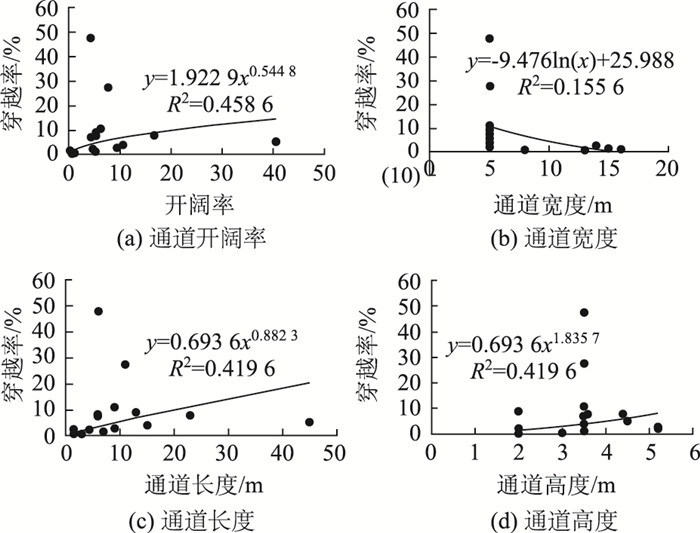

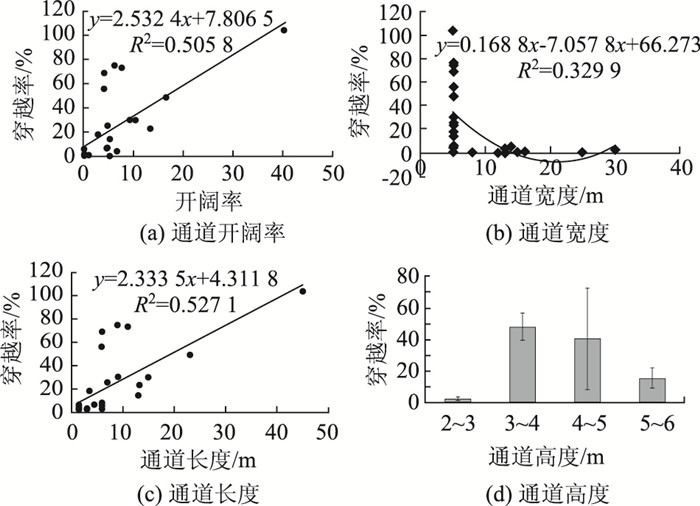

通道穿越率排名前3位的都是桥梁通道,其穿越率占到总穿越率的62.54%(86.02%,总数为137.55%),而这3座桥梁的开阔率分别为4.2,7.7,6.3,通道穿越率与开阔率成正相关关系(r=0.617, p < 0.01),可以认为,开阔率为4.2的通道可为藏羚穿越利用,见图 4(a);这3座桥梁的宽度均为5 m,尽管16 m宽的通道也会利用,但其穿越率非常小,藏羚的穿越率随着桥梁宽度的增加而减少(r=-0.759, p < 0.01),因此桥梁应该越窄越好, 见图 4(b);这3座桥梁的长度分别为6,11 m和9 m,藏羚的通道穿越率随着桥梁长度的增加而增加(r=0.678, p < 0.01),显示桥梁的长度应大于6 m,见图 4(c);这3座桥梁的高度均为3.5 m,藏羚的通道穿越率随着通道高度的增加而增加,尽管相关性不显著(r=0.443, 0.05 < p < 0.1),说明通道高度宜大于3.5 m,见图 4(d)。

|

| 图 4 藏羚通道穿越率与通道设计参数的关系 Fig. 4 Relationship between crossing rate and design parameters of underpass for Tibetan antelope |

| |

(2) 藏原羚

藏原羚利用通道的数量最多,仅有3座涵洞和1座桥梁没有穿越。藏原羚总体穿越率为592.92%,穿越率排名前10名的通道均为桥梁通道,穿越率为531.94%,占总体的89.72%。藏原羚通道穿越率与开阔率显著正相关(R2=0.51,p < 0.05)。穿越率排名前10位的通道开阔率均不低于4.2,初步认为通道开阔率4.2为极限值。

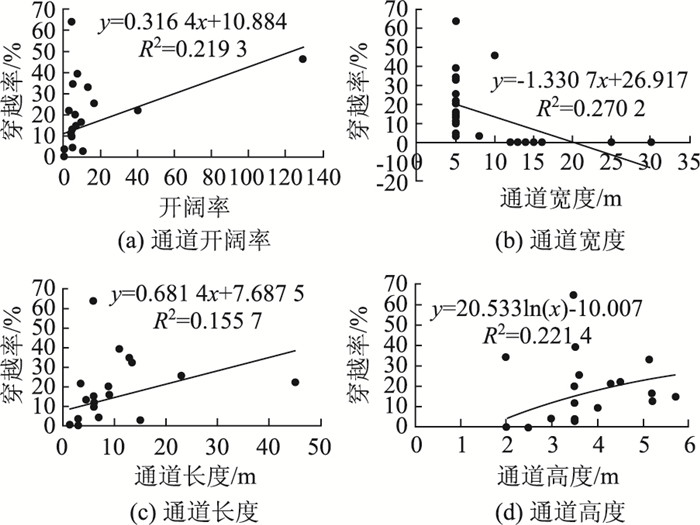

藏原羚通道穿越率与通道开阔率、长度、宽度、高度的相关关系见图 5。从图中可以看出,藏原羚通道穿越率与通道宽度显著负相关(R2=0.235, p < 0.05),排名前14的桥梁宽度均为5,尽管通道宽度为30 m的涵洞也有藏原羚利用,但穿越率非常低。藏原羚通道穿越率与桥梁长度显著正相关(R2=0.53, p < 0.05),排名后15名的通道长度均小于6 m。藏原羚通道穿越率与通道高度无显著相关关系(p>0.05),经过分组对比分析,发现3~4 m区间显著高于其他区间,藏原羚通道高度宜大于4 m。

|

| 图 5 藏原羚通道穿越率与通道设计参数的关系 Fig. 5 Relationship between crossing rate and design parameters of underpass for Tibetan gazelle |

| |

(3) 藏野驴

在26座通道中,藏野驴利用了15座,有11座通道没有利用,包括10座涵洞和1座桥梁。可以认为藏野驴对狭窄的涵洞产生了强烈的回避作用。排名前4位桥梁通道的穿越率占到总穿越率的一半(170.05%,总体为334.93%),这4座桥梁通道开阔率分别为4.2, 7.7, 5.2和13.46,排名前三的开阔率并不大。通道穿越率与开阔率呈正相关关系(R2=0.219 3, p < 0.05)。可初步认为,开阔率达到4.2即可以为藏野驴穿越利用。

藏野驴通道穿越率与通道开阔率、长度、宽度、高度相关关系见图 6,从图中可以看出,藏野驴通道穿越率与通道宽度呈显著负相关(R2=0.272,p < 0.05),根据目前观测,通道宽度在10, 8 m和5 m,藏野驴都可以自由穿越。藏野驴通道穿越率与通道长度显著正相关(R2=0.155 7,p < 0.05),根据目前观测,藏野驴没有利用的10座通道,通道长度全部在3 m以下。藏野驴通道穿越率与通道高度显著正相关(R2=0.214,p < 0.05)。根据目前观测,藏野驴没有利用的10座通道,高度全部在2.5 m以下。

|

| 图 6 藏野驴通道穿越率与通道设计参数的关系 Fig. 6 Relationship between crossing rate and design parameters of underpass for Kiang |

| |

(4) 野牦牛

野牦牛只利用了5座小桥,集中于K2938—K2957之间。现场观测发现,野牦牛大多利用大型桥梁穿越铁路。从利用的5座中小桥规模来看,宽度均为5 m,长度为4.5 m到45 m,高度从3.6 m到5.7 m,开阔率从4.68到40.50。由于数据样本量太少,无法进行方差分析,但至少说明野牦牛需要足够大型的通道才能穿越。

根据以上研究,针对3种有蹄类野生动物,考虑青藏高速公路两种路基断面形式,提出野生动物通道推荐规格,见表 1。

| 种类 | 开阔率 | 长/m | 高/m | 其他 | |

| 藏羚 | ≥129 | — | ≥5 | 为了满足大规模迁徙的需要,通道必须位于藏羚迁徙路线上 | |

| ≥4.2 | ≥6 | ≥3.5 | 非迁徙路段藏羚零散穿越的需要 | ||

| 藏原羚 | ≥4.2 | ≥6 | ≥4 | ||

| 藏野驴 | ≥4.2 | ≥3 | ≥2.5 | ||

| 野牦牛 | — | — | — | 样本少 |

2.2 配套设施设计

警示标志。在K2980—K3007藏羚迁徙通道路段,设置禁鸣、减速、注意野生动物等标志牌,提示过往司乘人员不要惊扰野生动物。

限速装置。在K2980—K3007路段,设置电子限速装置,有效控制车辆超速,降低交通噪声,减少交通噪声对野生动物活动的干扰。

声屏障。在K2980—K3007路段,沿高速公路下穿式通道两侧设置声屏障,一方面将车辆噪声对白天穿越通道的藏羚影响降到最小,另一方面降低交通流及其灯光对夜间利用通道的野生动物的影响。

地形营造。在K2980—K3007路段,结合地形特征,利用土堆等自然地物营造波状起伏地形,起到视觉阻隔各类线性基础设施的作用,便于藏羚迁徙过程中减小视觉干扰,寻找隐蔽和休息场所,从而保障其顺利穿越预设的动物通道。

植被恢复。K2980—K3007路段,将通道周边的扰动区域进行植被恢复,尽量恢复到扰动之前的植被覆盖度。

人工水体。K2980—K3007路段,沿高速公路通道结合低洼地形,设置小型人工水泡,可起到吸引野生动物活动从而穿越野生动物通道的作用。

红外监测。待野生动物通道施工完毕,立即开展监测,评价野生动物利用率,通过评价不断优化设计方案,总结动物通道设计技术成效,为青藏高原野生动物通道设置提供技术积累和经验。

3 讨论很多研究关注藏羚穿越大型桥梁通道,而本研究聚焦包括藏羚在内的4种典型有蹄类动物对中小桥和涵洞通道的利用情况,因此本研究丰富了青藏高原区4种有蹄类动物对交通野生动物通道利用及规格要求的知识。

本研究对藏羚大规模迁徙的桥梁通道和零散穿越的桥涵通道进行区别分析,初步认为高度不低于5 m、开阔率不低于129的桥梁通道可满足藏羚大规模迁徙的需要,许多研究证实青藏铁路五北大桥已经成为藏羚大规模迁徙的重要通道[7, 10-11],该桥高6.5~8.5 m,开阔率达到262.5,因此具有良好的通过率。本研究是基于青藏公路藏羚通道桥初步观测的结果,由于该桥2016年施工完毕,藏羚穿越效果的监测才刚刚开始,有待于继续跟踪观测。

本研究建议藏羚零散穿越的桥涵通道高度不低于3.5 m,藏原羚通道高度不低于4 m,前人研究认为对于藏羚、藏原羚等中小型动物的通道,桥下通道净高要大于3 m[2],本研究的指标是基于20多个通道持续2 a的现场监测得出,结论与前人基本一致,且提出了通道长度和开阔率等指标,对于未来青藏高速公路野生动物通道的设计具有参考价值。

相关研究表明,有蹄类动物具有大的视野,会对小型通道产生回避。藏羚已经熟悉和适应了青藏铁路大型桥梁通道(主要是五北大桥)以完成迁徙过程[8]。与藏羚习性相近的美洲羚羊也具有季节性迁徙、敏感、需要广阔视野活动的特性,根据亚利桑那州的研究,发现93%的美洲羚羊种群偏好于上跨式通道穿越公路[18]。加拿大班夫国家公园内高速公路上跨式动物通道和下穿式动物通道的监测结果表明,有蹄类野生动物(鹿、麋鹿、驼鹿、加拿大盘羊等)更喜欢从上跨式野生动物通道上方穿越[4]。因此,建议青藏高速公路设置上跨式动物通道和下穿式动物通道结合的组合式通道类型,最大程度降低高速公路对藏羚的阻隔影响,维持种群稳定性。

为解决藏羚迁徙期间通过青藏铁路的问题,相关技术人员在青藏铁路楚玛尔河附近设计3座桥梁,总长为4 453 m,共计超过130个桥孔。大桥建成后,藏羚集中在楚玛尔河大桥西南14 km的五北大桥(长213.66 m,6个桥孔)通过青藏铁路。推测藏羚放弃130余孔的楚玛尔河大桥,而选择仅有6个桥孔的五北大桥作为主要通道的原因,可能有以下3个方面:第一,铁路和公路之间的距离远近。楚玛尔河大桥附近的铁路和公路间距只有数百米,对藏羚造成叠加影响;而五北大桥所应的青藏公路K2995到K2999路段,铁路和公路的间距在1 500 m左右,两路之间成为藏羚迁徙的缓冲地带。第二,铁路和公路之间有无微地形,能够阻隔动物视线。五北大桥和青藏公路之间有小土丘,土丘和其间的草地成为藏羚迁徙过程中的缓冲带和安全岛,能遮挡藏羚迁徙时的视线,缓解了铁路和公路交通的干扰; 而楚玛尔河大桥附近的铁路和公路之间较为开阔,直接将藏羚暴露在公路和铁路的双重干扰之下。藏羚习性多疑,对人类活动非常敏感,在这种双重干扰下,难以通过铁路预留的野生动物通道(楚玛尔河大桥等)。第三,铁路和公路之间的栖息地质量。藏羚喜欢水草较好、僻静的河谷活动,五北大桥与青藏公路之间有两条小河沟,低洼地形和小型水体可能是吸引藏羚在此聚集和移动的一个原因。因此,未来在藏羚动物通道处,建议营造起伏地形以降低车辆视觉和噪声对藏羚穿越的干扰,设置水体和恢复原生植被以保持通道两侧栖息地的连通性,最大程度诱导藏羚利用动物通道。在现场调查过程中发现,游客拍照、轰赶以及车辆噪声(尤其是大卡车)对藏羚干扰很大,因此加强野生动物通道周边的管理对于保障通道效率的发挥也很重要。

4 结论通过对青藏铁路中小型桥梁和涵洞通道以及青藏公路藏羚通道桥持续2 a的红外相机监测,初步提出了青藏高速公路利于4种有蹄类动物穿越的通道规格建议和配套设施设计建议:

(1) 初步认为,高度不低于5 m、开阔率不低于129的桥梁通道可以满足藏羚大规模迁徙的需要,但通道必须位于藏羚迁徙路线上;

(2) 高度不低于3.5 m,长度不小于6 m,开阔率不低于4.2的桥涵通道可以满足非迁徙路段藏羚零散穿越的需要;

(3) 高度不低于4 m,长度不小于6 m,开阔率不低于4.2的桥涵通道可以满足藏原羚和藏野驴穿越的需要;

(4) 野生动物通道配套设施设计的建议,包括警示标志、限速装置、声屏障、地形营造、植被恢复、人工水体和红外监测等。

| [1] | 孙鸿烈, 郑度, 姚檀栋, 等. 青藏高原国家生态安全屏障保护与建设[J]. 地理学报, 2012, 67(1): 3-12 SUN Hong-lie, ZHENG Du, YAO Tan-dong, et al. Protection and Construction of the National Ecological Security Shelter Zone on Tibetan Plateau[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(1): 3-12 |

| [2] | 吴晓民, 王伟. 青藏铁路建设之野生动物保护[M]. 北京: 科学出版社, 2006. WU Xiao-min, WANG Wei. Wildlife Protection in Qinghai-Tibet Railway Construction[M]. Beijing: Science Press, 2006. |

| [3] | 裘丽, 冯祚建. 青藏公路沿线白昼交通运输等人类活动对藏羚迁徙的影响[J]. 动物学报, 2004, 50(4): 669-674 QIU Li, FENG Zuo-jian. Effects of Traffic During Daytime and Other Human Activities on the Migration of Tibetan Antelope along the Qinghai-Tibet highway, Qinghai-Tibet Plateau[J]. Acta Zoologica Sinica, 2004, 50(4): 669-674 |

| [4] | FORMAN RTT, SPERLING D, BISSONETTE J A, et al. Road Ecology:Science and Solution[M]. Washington, D.C.: Island Press, 2003. |

| [5] | CLEVENGER A P, HUIJSER M. Wildlife Crossing Structure Handbook-Design and Evaluation in North America[R]. Washington, D.C.:Federal Highway Administration, 2011. |

| [6] | 陈学平, 王云, 王新军, 等. 沟谷地形下路侧生物多样性特征[J]. 公路交通科技, 2013, 30(1): 152-158 CHEN Xue-ping, WANG Yun, WANG Xin-jun, et al. Characteristics of Roadside Biodiversity of Valley Topography[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, 30(1): 152-158 |

| [7] | XIA Lin, YANG Qi-sen, LI Zeng-chao, et al. The Effect of the Qinghai-Tibet Railway on the Migration of Tibetan Antelope Pantholops Hodgsonii in Hoh-xil National Nature Reserve, China[J]. |

| [8] | YANG Qi-sen, XIA Lin. Tibetan Wildlife Is Getting Used to the Railway[J]. Nature, 2008, 452(7189): 810-811 |

| [9] | 连新明, 李晓晓, 徐图. 可可西里四种有蹄类动物对道路的回避距离及保护建议[J]. 生态学杂志, 2012, 31(1): 81-86 LIAN Xin-ming, LI Xiao-xiao, XU Tu. Avoidance Distances of Four Ungulates from Roads in Kekexili and Related Protection Suggestions[J]. Chinese Journal of Ecology, 2012, 31(1): 81-86 |

| [10] | 殷宝法, 淮虎银, 张镱锂, 等. 青藏铁路、公路对野生动物活动的影响[J]. 生态学报, 2006, 26(12): 3917-3923 YIN Bao-fa, HUAI Hu-yin, ZHANG Yi-li, et al. Influence of Qinghai-Tibetan Railway and Highway on Wild Animal's Activity[J]. Acta Ecologica Sinica, 2006, 26(12): 3917-3923 |

| [11] | 李耀增, 周铁军, 姜海波. 青藏铁路格拉段野生动物通道利用效果[J]. 中国铁道科学, 2008, 29(4): 127-131 LI Yao-zeng, ZHOU Tie-jun, JIANG Hai-bo. Utilization Effect of Wildlife Passages in Golmud-Lhasa Section of Qinghai-Tibet Railway[J]. China Railway Science, 2008, 29(4): 127-131 |

| [12] | 张洪峰, 封托, 姬明周, 等. 青藏铁路小桥被藏羚等高原野生动物利用的监测研究[J]. 生物学通报, 2009, 44(10): 8-10 ZHANG Hong-feng, FENG Tuo, JI Ming-zhou, et al. The Monitor Study on the Utilization of Qinghai-Tibetan Railway Bridge by the Tibetan Antelope and Other Wildlifes[J]. Bulletin of Biology, 2009, 44(10): 8-10 |

| [13] | 封托, 张洪峰, 吴晓民. 青藏铁路运营期野生动物通道利用状况初探[J]. 陕西林业科技, 2013(6): 42-45 FENG Tuo, ZHANG Hong-feng, WU Xiao-min. Utilization of Wildlife Underpasses on Qinghai-Tibetan Railway during the Operation[J]. Shanxi Forest Science and Technology, 2013(6): 42-45 |

| [14] | 王云, 关磊, 陈济丁, 等. 青藏高原线性工程野生动物保护研究进展[J]. 公路与自然, 2014, 21(2): 106-109 WANG Yun, GUAN Lei, CHEN Ji-ding, et al. Research Progress in Wildlife Protection of Linear Project in Qinghai-Tibet Plateau[J]. Highway & Nature, 2014, 21(2): 106-109 |

| [15] | 殷宝法, 于智勇, 杨生妹, 等. 青藏公路对藏羚羊、藏原羚和藏野驴活动的影响[J]. 生态学杂志, 2007, 26(6): 810-816 YIN Bao-fa, YU Zhi-yong, YANG Sheng-mei, et al. Effects of Qinghai-Tibetan Highway on the Activities of Pantholops hodgsoni, Procapra picticaudata and Equus kiang[J]. Chinese Journal of Ecology, 2007, 26(6): 810-816 |

| [16] | 吴晓民, 张洪峰. 藏羚羊种群资源及其保护[J]. 自然杂志, 2011, 33(3): 143-154 WU Xiao-min, ZHANG Hong-feng. Resources Regarding Populations of Tibetan Antelope (Pantholops Hodgsoni) and the Status of Its Protection[J]. Chinese Journal of Nature, 2011, 33(3): 143-154 |

| [17] | 王云, 关磊, 朴正吉, 等. 应用红外相机技术监测长白山区公路对大中型兽类出现率的影响[J]. 四川动物, 2016, 35(4): 593-600 WANG Yun, GUAN Lei, PIAO Zheng-ji, et al. Impacts of Highways on the Occurrence Rate of Middle-to-large Mammals in Changbai Mountain Based on Camera-trapping[J]. Sichuan Journal of Zoology, 2016, 35(4): 593-600 |

| [18] | SAWYER H, RODGERS P A, HART T. Pronghorn and Mule Deer Use of Underpasses and Overpasses Along U.S. Highway 191[J]. Wildlife Society Bulletin, 2016, 40(2): 211-216 |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34