扩展功能

文章信息

- 杨澜, 马佳荣, 赵祥模, 穆柯楠, 马峻岩

- YANG Lan, MA Jia-rong, ZHAO Xiang-mo, MU Ke-nan, MA Jun-yan

- 基于车路协同的高速公路车辆碰撞预警模型

- A Vehicle Collision Warning Model in Expressway Scenario Based on Vehicle-infrastructure Cooperation

- 公路交通科技, 2017, 34(9): 123-129

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(9): 123-129

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.09.017

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-11-27

2. 西安文理学院 信息工程学院, 陕西 西安 710065;

3. 长安大学 电子与控制工程学院, 陕西 西安 710064

2. School of Information Engineering, Xi'an University, Xi'an Shaanxi 710065, China;

3. School of Electronic and Control Engineering, Xi'an Shaanxi 710064, China

在道路交通安全事故中,高速公路的百公里内事故发生率是普通公路的4倍左右,重大的恶性事故,如碰撞事故时有发生。事故一旦发生,极易造成道路通行能力瓶颈。若事故未能及时解决,将扩散至大面积交通拥堵,甚至交通瘫痪[1-2]。

目前,关于车辆碰撞预警大多采用传统的毫米波雷达或者激光雷达等测距传感器进行研究[3]。如:Milanes等人提出一种以TTC(Time To Collision)和车头时距为输入的模糊追尾碰撞预警模型[4]。李晓霞基于脉冲激光雷达测距仪的追尾碰撞预警系统,并通过实车试验证明碰撞预警系统为驾驶员提供潜在的碰撞预警[5]。郑安文探讨了高速公路行车间距变化与追尾事故之间的关系,对追尾装置开发的相关问题进行研究[6]。吴新烨针对高速公路事故发生特点,以汽车制动过程分析得到3种不同的安全距离计算方法[7]。

李金龙等人通过激光测距传感器测量车间距,并利用辅助传感器测量车速与加速度,判断汽车速度及自身车速变化计算是否有潜在碰撞危险[8]。陆斯文分析了高速公路追尾机理特征,研究了高速公路追尾碰撞的几种情形,推理出追尾风险量化指标[9]。随着无线通信技术的发展,基于车路协同的高速公路车辆碰撞预警技术将各种安全预警信息通过无线通信方式发送给相关车辆,能够有效减少各种碰撞事故的发生,相比于传统的基于雷达监测的碰撞预警技术具有不可替代的优势[10]。近年来,美国、日本欧洲相继开展的Ⅶ计划、IntelliDrive计划、SmartWay计划、AHS计划、eSafety计划等,都是以车路协同技术解决车辆的安全问题为核心[11-12]。我国开展的项目有国家八六三计划项目“智能车路协同关键技术研究”、国家科技攻关计划项目“智能公路技术跟踪”,致力于车载智能化与道路智能化的协同合作,实现人、车、路一体化,提高道路的安全保障水平和通行效率[13-14]。针对车路协同环境下的交通事故预警方法,国内外科研人员也开展了相关方面的研究。如Chung-Ming Huang提出了一种基于DSRC通信的防碰撞算法,仿真结果表明算法在交叉路口和城市道路有较低的误警率[15]。Xuehai Xiang分析了DSRC在防追尾系统中的独特优势,建立一种基于神经网络的多级追尾预警安全距离模型,在模型中只考虑了信息在传播途中的延时,并对安全距离模型做了最大误差补偿[16]。Tomas Gabbarron等人研究了单跳信息在防连环追尾碰撞中的表现,通过仿真试验发现在某些场景中,部分车辆安装了DSRC情况下的连环追尾碰撞发生的概率反而比没有车辆安装DSRC的碰撞概率更高[17]。史亚东提出了一种基于RFID技术的交通事故对车辆影响的判断模型,该模型可以迅速判断出受到交通事故影响的车辆,为交通疏导工作提供支持[18]。北京交通大学的徐秋平基于RFID技术构建车路协同平台,采集交通信息并对已发生的交通碰撞事故进行自动识别[19]。王春磊在建立最小安全距离基础上提出基于Zigbee的高速公路车辆防碰撞预警系统,能够及时准确地对车辆追尾进行预警[20]。王东柱等学者针对高速公路合流区交通特性及存在的事故隐患提出基于车路协同的高速公路合流区安全预警控制方法,及时给合流区上流车辆发出预警,避免事故发生[21]。

文中主要研究车路协同环境下的高速公路车辆碰撞事故预警方法,通过分析高速行车环境下车辆的运动参数与交通事故之间的潜在关系,探索事故发生的内在规律,并据此建立以时间、位置、速度、车间距以及最小车间距等为参数的潜在车辆碰撞事故预警模型,为相关车辆提供及时预警信息,并通过Venis车联网仿真平台证明预警模型的有效性。

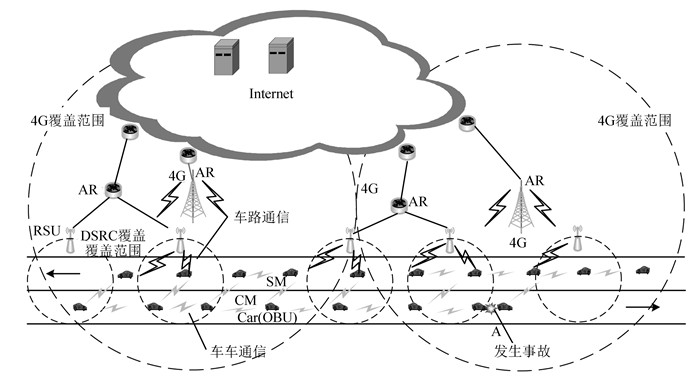

1 基于4G和DSRC的高速公路事故预警框架基于车路协同的高速公路交通事故预警框架如图 1所示,主要包括了车载单元(Onboard Unit, OBU)、路侧单元(Roadside unit,RSU)以及通信网络。OBU均配置DSRC网络接口,实现与RSU之间的网络连接。RSU均匀布设在路侧,作为DSRC网络接入点提供数据服务。4G网络基站保证场景中大范围的网络覆盖,车辆在未与DSRC热点建立连接之前,通过与4G网络接入点建立连接完成基本的通信。当车辆驶入DSRC接入点的覆盖范围内时,建立与路侧节点间的通信,实现大数据传输,在此过程中完成交通信息的采集,并完成预警消息的发布。考虑到高速公路环境中道路呈现直线型,选择将DSRC网络接口以均匀方式布设。

|

| 图 1 基于4G和DSRC的高速公路碰撞事故预警框架 Fig. 1 Expressway vehicle collision accident warning framework based on 4G and DSRC |

| |

如图 1所示,车辆驶入某一RSU覆盖范围内时,OBU与RSU建立通信连接,并向RSU发送OBU的网络配置信息(Configure Message,CM)与自身状态信息(Statement Message,SM)。SM主要包括RSU设备序列集合(包括当前连接的RSU设备序列号和上一个连接的RSU设备序列号)、实时位置、车速、时间等。RSU接收到来自车辆节点的SM信息后,将SM信息上传至管理层的数据处理模块,由数据处理模块对SM信息进行解析并存储,为事故预警模型提供数据来源。网络中每个车辆的DSRC设备均含有电子标签(即车辆身份标识),可进行定向车辆预警信息接收。另外,网络中所有车辆均安装高精度GPS模块以实现车辆主动定位。除此之外,系统可通过OBD(On-Board Diagnostic)接口从ECU中获取精确的车辆速度数据,并依据车载DSRC设备提供的车长信息进行车间距测量,达到定位测距目的。当前方车辆急刹车时通过广播信息方式通知后方所有车辆,后方车辆的驾驶员同时获取到这个信息从而采取制动措施避免连环追尾碰撞。

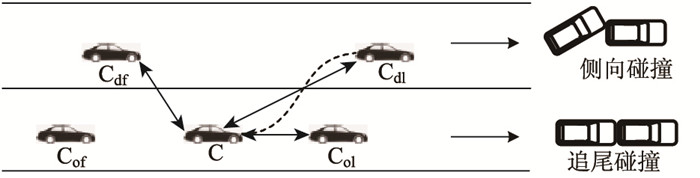

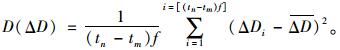

2 车路协同环境下的潜在碰撞预警模型 2.1 碰撞事故分析如图 2所示,车辆Col和车辆Cof是车辆C(目标车辆)的同车道前方和后方车辆,车辆Cdf和车辆Cdl是车辆C相邻车道的前方和后方车辆。虚线部分表示车辆C换道过程的行驶轨迹,双向箭头表示车辆在直行或者换道过程中,有可能与之发生碰撞的车辆,即:

|

| 图 2 高速公路碰撞事故场景分类 Fig. 2 Classification of vehicle collision accident scenario in expressway |

| |

(1) 如果车辆C的纵向加速度过大或者与车辆Col之间的距离较小时,极有可能发生追尾碰撞;

(2) 如果在车辆C换道过程中纵向加速度幅度较大,导致与车辆Cdl的车头间距小于安全距离时,车辆C极有可能与车辆Cdl发生侧向碰撞;

(3) 在车辆C换道完成后到达相邻车道后,如果车辆C与车辆Cdf之间的距离不满足安全距离的要求,Cdf来不及减速,极有可能发生侧向碰撞。

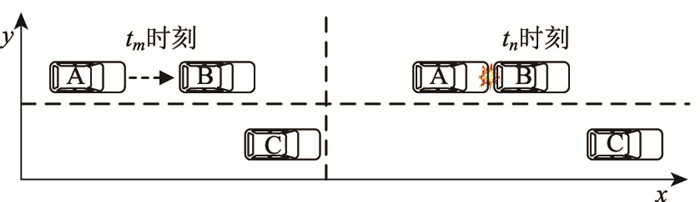

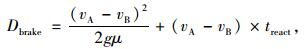

2.2 潜在行车追尾碰撞预警模型图 3建立了追尾碰撞场景时序图。车辆A与车辆B处于同一车道,tm时刻两车间保持一定距离,tn时刻发生追尾。显然,在车辆A驶近车辆B的时间内,车辆A与车辆B在纵坐标方向上的距离差值保持恒定(近似为0),而横坐标方向上的距离差处于不断减少的状态。根据假定车辆由GPS可以获取准确的位置坐标信息和车长信息,通过跟踪计算两车间距变化过程,对车辆的行驶行为进行预测。当两车纵向接近时,判断其保持安全行驶的最小安全距离,完成对追尾事故潜在发生的判定,依据车路通信技术,对车辆进行有效的预警信息发送,提示车辆进行安全操作来保障行车安全。

|

| 图 3 追尾碰撞发生过程 Fig. 3 Process of rear-end collision |

| |

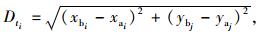

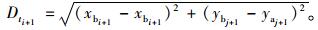

为了判定同一车道内两车是否存在逐渐接近的行驶过程,利用累计变化值对车辆间距离的变化过程进行跟踪:车辆A与车辆B在(tm, tn)时间内的行驶过程中发生了追尾事故。若相邻两时刻ti, ti+1∈(tm, tn),ti时刻系统采集到的车辆A与车辆B的位置坐标分别为(xai, yaj)和(xbi, ybj),ti+1时刻系统采集到的车辆A与车辆B的位置坐标分别为(xai+1, yaj+1)和(xbi+1, ybj+1),则ti和ti+1时刻车辆A与车辆B间的距离Dti和Dti+1为:

|

(1) |

|

(2) |

在此相邻两时刻(ti, ti+1)内,两车间距离的变化值ΔDi计算式:

|

(3) |

若ΔDi>0,说明车辆A在(ti, ti+1)时段内正驶离车辆B,当ΔDi < 0时,说明车辆A在(ti, ti+1)时段内正驶近车辆B。假设RSU进行信息采集时的采集频率为f,车辆节点行驶时间段为(tm, tn),则在此时段内采集到的两车距离变化平均值为

|

(4) |

该时段内两车距离变化的离散程度可以用两车距离变化量的方差D(ΔD)来衡量:

|

(5) |

若D(ΔD)较大,则认为车辆A与车辆B在行驶过程中车辆间距变化较大,有可能存在驾驶人员忽然的加速或减速操作。此时应及时告知驾驶人员进行合理的驾驶操作,并发出预警消息。若D(ΔD)较小,则认为车辆A以一种较为平缓的方式驶近(ΔDi < 0)/驶离(ΔDi>0) 车辆B;若车辆A正在驶近车辆B,考虑重力加速度g,地面摩擦系数μ,人员反应时间treact 3种因素对驾驶人员制动的影响,车辆当前速度行驶时所需制动距离Dbrake

|

(6) |

式中,vA和vB为车辆的实时速度。若制动距离Dbrake小于车辆A与车辆B当前的车间,则认为两车暂时不会出现追尾;反之,认为存在发生追尾碰撞的可能,应立即通过DSRC设备向驾驶人员发出预警信息,提示减速安全行驶,保障行车安全。

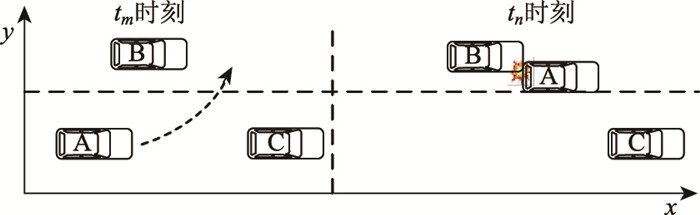

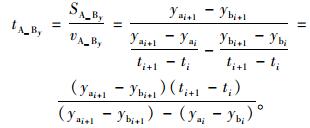

2.3 潜在行车侧向碰撞预警模型由于车辆变道操作不当引发的碰撞可知,车辆A与车辆B碰撞发生之前,不仅存在两车在x轴方向上的驶近趋势,还存在两车在y轴方向上的驶近过程。因此,通过对两车在x轴、y轴两个方向上的相遇时间进行比较,判断车辆间是否存在侧向碰撞的可能。

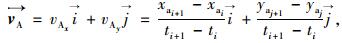

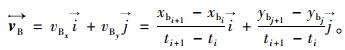

如图 4所示,假设车辆A与车辆B在(tm, tn)时间内的行驶中发生了追尾事故。若相邻两时刻ti, ti+1∈(tm, tn),ti时刻系统采集到的车辆A与车辆B的位置坐标分别为(xai, yaj)和(xbi, ybj),ti+1时刻系统采集到的车辆A与车辆B的位置坐标分别为(xai+1, yaj+1)和(xbi+1, ybj+1),则在时间段(ti, ti+1)内,车辆A和车辆B各自的速度矢量分别为:

|

| 图 4 侧向碰撞发生过程 Fig. 4 Process of lateral collision |

| |

|

(7) |

|

(8) |

车辆A和车辆B间的速度差值矢量

|

(9) |

ti+1时刻车辆A和车辆B间的位移矢量

|

(10) |

若车辆A与车辆B保持当前速度行驶,则其在x轴方向上碰撞所需的行驶时间tA_Bx为:

|

(11) |

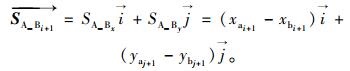

其在y轴方向上碰撞所需的行驶时间tA_By为:

|

(12) |

变道后对两车是否存在追尾碰撞进行判定,并在存在潜在事故危险时发送预警信息。若tA_Bx=tA_By,车辆A和车辆B以当前速度行驶时存在侧向碰撞事故,应立即向驾驶人员发送碰撞预警,提示车辆停止转向操作,减速慢行;若tA_Bx < tA_By,说明车辆A转向结束后,处于车辆B的前面,此时,向车辆B发送警示信息,提示注意前方有车汇入,稳速行驶;若tA_Bx>tA_By,说明车辆A变向后,处于车辆B的后方,向车辆A发送警示信息,提示注意前方车辆,防止追尾。

3 基于Veins平台的车辆碰撞事故仿真与分析 3.1 基于Veins的仿真测试平台搭建车路协同环境下的高速公路车辆碰撞场地试验具有成本高、操作复杂、风险大等特点,所以借助仿真工具进行测试是目前最常用的技术手段。Veins是一个基于事件的网络仿真器和道路交通仿真模型构成的具有开放资源的车间通信仿真系统,通过耦合网络仿真器OMNeT++和交通仿真器SUMO,能够满足车联网仿真中对实时性、交互性的要求。仿真时,两个仿真器平行运行,通过TCP接口连接,从而完成道路交通与网络的双向互联。

论文在Linux系统下采用Veins仿真平台构建了具备4G和DSRC通信网络的异构网络环境。操作系统版本为Ubuntu Linux 12.04LST,OMNeT版本是OMNeT++ 4.4,SUMO版本为SUMO 0.21.0,Venis版本是Veins 3.0。利用交通仿真器SUMO构建了一条长度为4 000 m的双向三车道高速公路,驾驶员操作合理性系数为0.5,仿真持续时间500 s。由于不同的车辆行驶速度会影响系统数据采集的准确性,仿真中设置了多组车流,通过设置独立的事故车辆节点,完成高速环境模拟。如表 1所示,单车道的车流密度为两种:密集型车流中车辆间距为当前车速条件下安全车距的1/2,稀疏性车流中车辆间距为当前车速的安全行车距离。Veins仿真工具通过扩展INET和LTE通信模块,完成对4G和DSRC两种网络的参数设置,如表 2所示。

| 组数 | 车辆最高行驶速度/ (km·h-1) |

单车道车流密度/ (veh·km-1) |

| 第1组车流 | 120 | 10 |

| 120 | 20 | |

| 第2组车流 | 90 | 12 |

| 90 | 24 | |

| 第3组车流 | 60 | 20 |

| 60 | 40 |

| 仿真参数 | 参数值 |

| SlotTime/us | 13 |

| SIFS/us | 32 |

| CWmin | 15 |

| CWmax | 1 023 |

| BandWidth/Mbps | 3~27 |

| Gurad Interval/ms | 4 |

| NPRB | 25 |

| 路径损耗模型 | ITU-R |

| 基站发送功率 | 固定式 |

| 噪声系数/dBm | 30 |

| 电缆损耗/dBm | 2 |

| 通信距离/m | 1 000 |

3.2 仿真结果分析

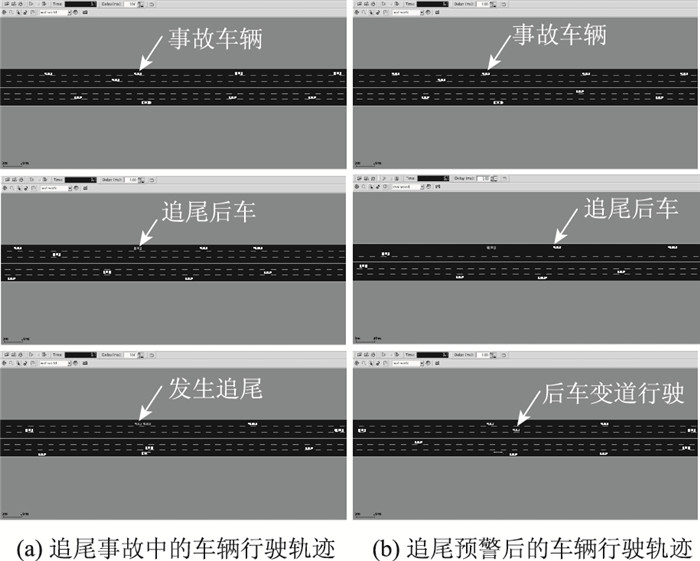

为了模拟车路协同环境下的高速公路交通事故场景,在OMNeT++软件中对车辆节点的运动轨迹进行设定。定义两个单独的车辆节点,其行驶车道相同,以10 s的时间间隔分别驶入仿真场景,前车行驶速度为80 km/h,出发时间为30 s;后车行驶速度为120 km/h,出发时间为40 s;后车行驶20 s后两车将会发生追尾。模拟侧向碰撞的情况稍有不同。定义一个相同的仿真出口(处于仿真道路中的1 000 m处),两车驶入仿真场景时的车道相邻。前车与后车的出发时间相差15 s,前车行驶速度为80 km/h,出发时间为30 s;后车行驶速度为120 m/s,出发时间为45 s。在驶向出口前必将存在一个车辆节点进行变道,并引发追尾事故。图 5和图 6分别给出了车辆发生追尾和侧向碰撞事故的过程以及使用了预警机制之后的车辆行驶过程。

|

| 图 5 追尾碰撞中的车辆行驶过程 Fig. 5 Running processes of vehicles in rear-end collision |

| |

|

| 图 6 侧向碰撞中的车辆行驶过程 Fig. 6 Running processes of vehicles in lateral collision |

| |

从图 5和图 6可以看到,在车流密度为12 veh/km,车速为90 km/h条件下,采用文中的两种车辆碰撞预警模型进行判定得到结果,并根据此结果给相关车辆进行事故预警消息广播,能够在车辆发生追尾事故前获得预警,并做出减速反应之后才重新行驶。事实上,车辆追尾事故模拟过程中,后车接收到预警消息的时刻为49.741 89 s。根据式(6),后车以120 km/h的速度行驶时,需要的安全距离至少为101 m。49.741 89 s时两车相距约为120 m,驾驶人员存在足够的反应时间调整驾驶操作,预警及时性较强;类似地,车辆侧向碰撞事故模拟过程中,两车在驶进仿真路段出口时相遇,车辆A在变道时,车辆B也进行了减速,之后才顺序驶入仿真出口。试验结果表明,文中方法能有效避免因车辆追尾和侧向碰撞引起的交通事故发生。

4 结论文中提出了一种基于车路协同的高速公路车辆碰撞事故预警方法。首先,针对高速公路车辆的行驶特点,分析了追尾碰撞发生之前的后方车辆接近前方车辆全过程,并计算两车间距的变化过程,提出了潜在追尾碰撞预警模型;其次,分析了车辆不合理变道操作引发的侧向碰撞事故前,车辆的横向和纵向两个方向的接近过程,提出了潜在的车辆侧向碰撞预警模型。最后,搭建了基于Venis的高速公路车辆碰撞测试仿真平台。结果表明,文中提出的潜在交通事故预警模型在车速低于120 km/h的情况下,可以有效避免因车辆追尾和侧向碰撞引起的交通事故发生。

| [1] | HUANG C M, LIN S Y. Cooperative Vehicle Collision Warning System using the Vector-based Approach with Dedicated Short Range Communication Data Transmission[J]. IET Intelligent Transport Systems, 2014, 8(8): 124-134 |

| [2] | 王世明, 徐建闽, 罗强, 等. 面向高速公路的车辆换道安全预警模型[J]. 华南理工大学学报:自然科学版, 2014, 42(12): 40-50 WANG Shi-ming, XU Jian-min, LUO Qiang, et al. A Safety Warning Model for Lane Changing on Highway[J]. Journal of South China University of Technology:Natural Science Edition, 2014, 42(12): 40-50 |

| [3] | KUSANO K D, GABLER H C. Safety Benefits of Forward Collision Warning, Brake Assist, and Autonomous Braking Systems in Rear-end Collisions[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2012, 13(4): 1546-1555 |

| [4] | MILANÉS V, PÉREZ J, GODOY J, et al. A Fuzzy Aid Rear-end Collision Warning/Avoidance System[J]. Expert Systems with Applications, 2012, 39(10): 9097-9107 |

| [5] | 李晓霞, 李百川, 侯德藻, 等. 汽车追尾碰撞预警系统开发研究[J]. 中国公路学报, 2001, 14(3): 93-95 LI Xiao-xia, LI Bai-chuan, HOU De-zao, et al. Basic Study of Rear-end Collision Warning System[J]. China Journal of Highway and Transport, 2001, 14(3): 93-95 |

| [6] | 郑安文. 高速公路行车间距分析与防追尾装置开发[J]. 武汉理工大学学报, 2002, 24(9): 62-65 ZHEN An-wen. The Analysis of the Motorway Vehicle Gap and Designing the Device of Protectiving Vehicle Collision[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2002, 24(9): 62-65 |

| [7] | 吴新烨, 葛晓宏, 黄红武. 高速公路汽车防追尾安全行驶研究[J]. 厦门大学学报:自然科学版, 2009, 48(3): 373-377 WU Xin-ye, GE Xiao-hong, HUANG Hong-wu. Research on Anti-collision Safe Running of Vehicle on Highway[J]. Journal of Xiamen University:Natural Science Edition, 2009, 48(3): 373-377 |

| [8] | 李金龙, 王黎, 高晓蓉, 等. 车辆追尾预警系统设计[J]. 计算机测量与控制, 2011, 19(5): 1170-1172 LI Jin-long, WANG Li, GAO Xiao-rong, et al. Design of Beforehand Alarm System against Vehicle Rear-end Accident[J]. Computer Measurement & Control, 2011, 19(5): 1170-1172 |

| [9] | 陆斯文, 张兰芳, 方守恩. 高速公路追尾机理概率分析及风险评价[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2011, 39(8): 1150-1154 LU Si-wen, ZHANG Lan-fang, FANG Shou-en. Probabilistic Analysis and Risk Evaluation of Highway Rear-end Collision[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2011, 39(8): 1150-1154 |

| [10] | HAGIWARA T, UCHIBORI D, HAMAOKA H, et al. Data Transmission Performance of DSRC (5.8 GHz) Typed Pedestrian-vehicle Communication to Avoid Conflict between Right-turn Vehicles and Pedestrians, Part 2[J]. International Journal of Intelligent Transportation Systems Research, 2010, 13(2): 75-83 |

| [11] | HARDING J, POWELL G, YOON R, et al. Vehicle-to-vehicle Communications:Readiness of V2V Technology for Application[J]. Policy, 2014, 21(5): 1-14 |

| [12] | DAVID K, FLACH A. CAR2-X and Pedestrian Safety[J]. IEEE Vehicular Technology Magazine, 2010, 5(1): 70-76 |

| [13] | 王云鹏, 易振国, 夏海英, 等. 基于流行病模型的车路协同预警信息交互方法[J]. 北京航空航天大学学报, 2011, 37(5): 515-518 WANG Yun-peng, YI Zhen-guo, XIA Hai-ying, et al. Cooperative Traffic Alarming Method Based on Epidemic Model[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2011, 37(5): 515-518 |

| [14] | 赵祥模, 惠飞, 史昕, 等. 泛在交通信息服务系统的概念、架构与关键技术[J]. 交通运输工程学报, 2014, 14(4): 105-115 ZHAO Xiang-mo, HUI Fei, SHI Xin, et al. Concept, Architecture and Challenging Technologies of Ubiquitous Traffic Information Service System[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2014, 14(4): 105-115 |

| [15] | HUANG C M, LIN S Y. An Advanced Vehicle Collision Warning Algorithm over the DSRC Communication Environment:An Advanced Vehicle Collision Warning Algorithm[J]. Cambridge Journal of Education, 2013, 43(2): 696-702 |

| [16] | XIANG Xue-hai, QIN Wen-hu, XIANG Bin-fu. Research on a DSRC-based Rear-end Collision Warning Model[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2014, 15(3): 1054-1065 |

| [17] | TOMAS J B, EGEA E, GARCIA J, et al. Performance Evaluation of a CCA Application for VANETs Using IEEE 802.11p[C]//IEEE International Conference on Communications Workshops. Cape Town:IEEE, 2010:1-5. |

| [18] | 史东亚, 陆键, 陆林军. 基于RFID技术和FOA-GRNN理论的高速公路道路关闭交通事件对车辆影响的判断模型[J]. 武汉理工大学学报, 2012, 34(3): 63-68 SHI Dong-ya, LU Jian, LU Lin-jun. A Judge Model of the Impact of Lane Closure Incident on Individual Vehicles on Freeways Based on RFID Technology and FOA-GRNN Method[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2012, 34(3): 63-68 |

| [19] | 徐秋平. 基于车联网的交通信息采集与事故识别方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2014. XU Qiu-ping. Research on Traffic Information Collection and Accident Identification Based on Internet of Vehicles[D]. Beijing:Beijing Jiaotong University, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10004-1014374232.htm |

| [20] | 王春磊. 基于ZigBee的高速公路车辆防碰撞预警系统研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2010. WANG Chun-lei. Research on Expressway Vehicle Anti-collision Alarming System Based on Zigbee[D]. Harbin:Harbin Institute of Technology, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10213-1011260478.htm |

| [21] | 王东柱, 陈艳艳, 马建明, 等. 车联网环境下的高速公路合流区协调控制方法及效果评价[J]. 公路交通科技, 2016, 33(9): 99-105 WANG Dong-zhu, CHEN Yan-yan, MA Jian-ming, et al. A Method for Coordinated Controlling Vehicles in Expressway Merge Area in Connected Vehicles Environment and Evaluation[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 33(9): 99-105 |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34