扩展功能

文章信息

- 白璐, 申爱琴, 李涵

- BAI Lu, SHEN Ai-qin, LI Han

- 柔性基层沥青路面在动荷载作用下Top-Down开裂模拟研究

- Simulation of Top-Down Cracking on Flexible Base Asphalt Pavement under Dynamic Loading

- 公路交通科技, 2017, 34(9): 22-29

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(9): 22-29

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.09.004

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-10-10

2. 中国交建西北区域总部, 陕西 西安 710065;

3. 乌鲁木齐市建设委员会, 新疆 乌鲁木齐 830000

2. Northwest Regional Headquarters, China Communications Construction Co., Ltd., Xi'an Shaanxi 710065, China;

3. Urumchi Construction Commission, Urumchi Xinjiang 830000, China

我国在“七五”至“八五”期间开展了一系列专题研究,提出了半刚性基层的材料组合设计、结构型式、施工方法和施工工艺等关键技术,为公路大建设大发展起到了十分积极的作用。但从目前应用情况来看,已建成道路半刚性基层干缩、温缩开裂破坏非常显著,路面结构的实际使用状况与设计目标之间存在一定的差距,使用寿命往往难以达到设计要求。鉴于我国经济水平逐步提高以及对于道路服务能力需求的不断提升,近年来,各地均开始推广和研究柔性基层路面结构,作为其早期主要病害形式,Top-Down开裂造成的破坏和损失逐渐开始引起重视,因此,有必要对Top-Down开裂和扩展的影响因素进行研究,为柔性基层路面早期病害预防做好技术储备。

文中首先对国内外Top-Down开裂研究成果进行了比对分析,并有针对性地通过大型有限元软件ANSYS对代表性柔性基层路面结构进行建模,分析影响柔性基层路面Top-Down开裂的主要因素,基于断裂力学,对带裂缝工作状态下的裂缝扩展进行了研究,为柔性基层路面设计控制指标体系建立提供了参考意见。

1 国内外Top-Down开裂研究结论分析通过对大量国内外研究成果进行分析,众多研究成果中有一致的结论,如开裂形式、裂缝特点等,均认为裂缝初期主要为沿轮迹方向的纵向开裂,并逐步向横向和网裂发展[1-2],开裂初期对路面结构的影响不显著,但是其造成的后续复合式病害会导致路面出现不可逆转的破坏;沥青混合料的空隙率、级配、层间接触、沥青老化等因素均会对裂缝的扩展产生影响[3-4]。

对于Top-Down裂缝形成与发展机理尚未达成共识,有研究成果认为车辆荷载所产生的拉应力导致了路面表面微裂缝的发生[2],其中一些裂缝在高温下会因沥青混合料所具有的自愈能力而消失[5-6];也有研究成果认为Top-Down裂缝是在路面表面的剪应力、能量消散、温度应力和路面内残余应力等作用下产生的[6-8]。

关于裂缝扩展有研究认为荷载是起裂的主要原因,温度应力是裂缝扩展的关键因素[4];也有研究认为路表温度、沥青老化等因素所造成的劲度梯度变化造成裂缝扩展[3];还有研究表明,面层与基层厚度及模量变化、土基模量、裂缝深度等因素是影响裂缝扩展的要因[1, 5, 9]。

结合已有的研究成果,文中选取路面结构层厚度、车辆荷载作为主要变量,进行动荷载作用下路面结构的力学分析,分析并比较各变量对Top-Down开裂的影响。

2 动荷载作用下Top-Down裂缝起裂研究按照现行《公路沥青路面设计规范》(JTGD50—2006),路面力学验算时假定整个系统处于静力状态,但是在实际的交通状况下,道路上行驶的车辆是运动的,对路面施加的荷载随时间变化,这种影响具有瞬时性和重复性的特征,使得路面结构受力情况较静力状态更加复杂。为了使Top-Down裂缝的成因和发展分析更符合实际,文中对柔性基层沥青路面结构进行动力学研究。

2.1 典型路面结构形式及力学参数选择 2.1.1 典型路面结构选择通过对国内外已建成公路柔性基层路面结构进行充分调研,文中参考了四川省南广高速公路和辽宁通丹高速路面结构,拟定5 cmAC-16+7 cmAC-20+8 cm ATB-25+30 cm级配碎石+15 cm天然砂砾作为代表结构,后续力学分析过程中以该结构为基准调整结构层厚度进行验算,土基模量选取70 MPa。

2.1.2 力学参数选取文中利用有限元软件ANSYS对路面结构进行模拟,为使计算结果准确,按照尽可能接近实际材料特性的原则选择材料参数,为此进行了专门的调研。

材料模量采用动态回弹模量,羊明、黄斌等对常用沥青混合料在标准条件下动态模量值范围进行了推荐,并给出沥青混合料动态回弹模量的计算公式[10-11];孙立军[12-13]等通过沥青混合料动态材料参数试验研究,提出密级配、开级配和半开级配沥青混合料、沥青玛蹄脂碎石、无机结合料类材料、粒料类材料以及路基等的泊松比[14]。考虑到室外标准条件,材料取20 ℃时的力学参数,综合以上拟定路面材料模量如表 1所示。在加载频率的选取上,考虑加载时间与行车速度的关系,设定试验频率在10 Hz(即加载时间为0.016 s,相当于60~65 km/h的行车速度)时具有代表性[15];阻尼比对路面结构的影响有限,取阻尼比为0.05。

| 材料名称 | 动态模量/ MPa |

泊松比 | 密度/ (kg·m-3) |

阻尼比 |

| AC-16 | 9 000 | 0.25 | 2 500 | 0.05 |

| AC-25 | 9 500 | 0.25 | 2 500 | 0.05 |

| ATB-25 | 3 500 | 0.25 | 2 500 | 0.05 |

| 级配碎石 | 600 | 0.35 | 2 300 | 0.05 |

| 砂砾 | 180 | 0.35 | 2 200 | 0.05 |

| 路基 | — | 0.4 | 1 900 | 0.05 |

2.2 柔性基层沥青路面有限元模型的建立 2.2.1 荷载作用图示

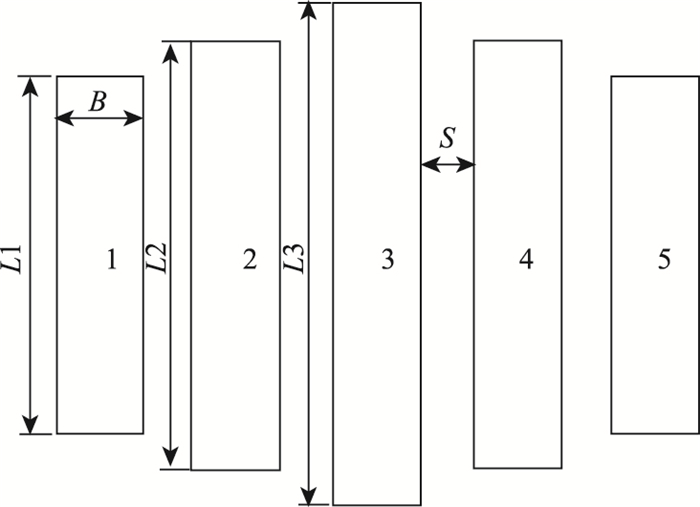

文中采用基于有限元理论的ANSYS/LS-DYNA软件进行模拟;对动载的研究,采用半正弦波形式的动荷载时程曲线;为了更加接近实际,荷载作用图式模拟了目前常用的子午线轮胎,如图 1所示,轮胎接地形状参数如表 2所示[16-17]。结合当前公路车辆超载严重的实际,对模拟轴载进行了适当提高,最高按照160 kN进行模拟。表 2中P1,P2,P3,L1,L2,L3分别为1,2,3号接地花纹的压力和长度;B为花纹的宽度;S为花纹的间距。

|

| 图 1 荷载图式 Fig. 1 Loading pattern |

| |

| 轴载/ kN |

P1/ kPa |

P2/ kPa |

P3/ kPa |

L1/ mm |

L2/ mm |

L3/ mm |

B/ mm |

S/ mm |

| 100 | 755 | 700 | 600 | 210 | 220 | 230 | 32 | 10 |

| 120 | 850 | 755 | 585 | 230 | 240 | 255 | 32.5 | 10 |

| 140 | 940 | 805 | 565 | 255 | 265 | 270 | 33 | 9.5 |

| 160 | 1 030 | 865 | 545 | 270 | 280 | 290 | 34 | 9.5 |

2.2.2 接地应力状态

国内外对于子午线轮胎的研究资料表明,轮胎接地除垂直路面方向的竖向荷载应力以外,由于泊松效应,在道路表面还存在着垂直行车方向和平行行车方向的纵向和横向应力。Imad L AL-Qadi在对三向接触应力测量后得出了水平荷载的分布形式,纵向和横向荷载幅值分别取竖向荷载的15.8%和18.3%[18]。国内研究表明,汽车在匀速行驶时纵向荷载幅值一般为竖向荷载的20%,在紧急刹车时为最不利情况,可达到50%。文中按照三向应力建模,纵向荷载取竖向荷载的20%,方向与行车方向相反;横向荷载取竖向荷载的18%。

2.2.3 模型建立对于动荷载作用下路面结构采用SOLID164单元进行建模,模型在X,Y,Z这3个方向均截取10 m,其中,Y轴为沿路基深度方向,Z轴为沿行车方向,X轴与路面平行且垂直于行车方向。对于边界条件选取为路面各层间完全连续状态,X,Z轴方向无位移,Y轴方向路基层底处于约束状态。

2.3 Top-Down裂缝起裂研究结合国内外研究成果,文中重点对动载作用下的路面结构剪应力和拉应力进行分析,在不进行轴载对比验算的情况下,按照BZZ-100 kN加载,取单侧轮载进行计算分析,按照加载频率10 Hz时对应的车速作为代表值进行计算。

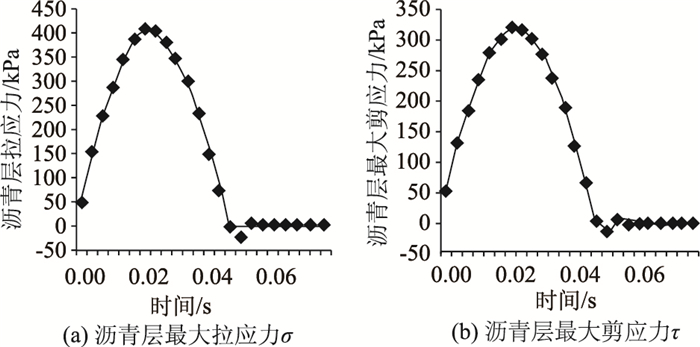

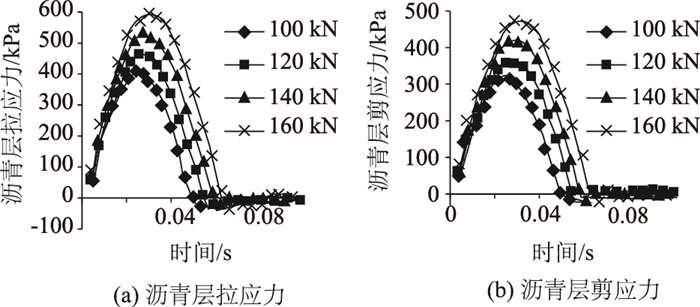

2.3.1 柔性基层路面结构在动载作用下应力响应分析动载作用下沥青层应力并不是在荷载加载的瞬间即达到最大值,而是随时间变化而变化,卸载后在阻尼作用下也不会立即归零,动载下沥青层应力响应情况见图 2。

|

| 图 2 动载作用下沥青层应力变化规律 Fig. 2 Change rules of stress in asphalt layer under dynamic load |

| |

分析图 2可知,动载作用下沥青层拉应力和剪应力随时间的变化规律相同,加载频率10 Hz时均在荷载出现后0.232 s达到最大值,最大剪应力出现在XY平面上。

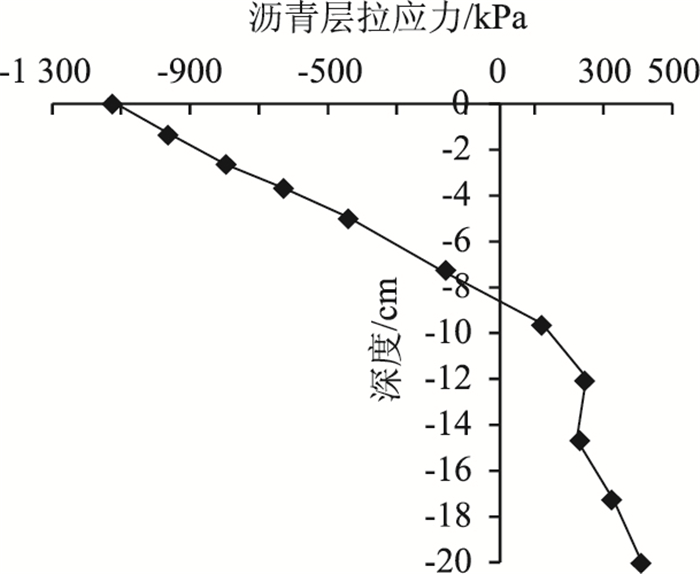

2.3.2 柔性基层路面结构在动载作用下应力最不利位置及Top-Down起裂原因分析加载频率10 Hz时,加载0.232 s时路面应力值最大,对加载0.232 s时沥青层沿深度方向拉应力和沿平面分布的剪应力进行分析可知,沥青层拉应力在ATB层底达到最大值,极值位于轮隙正下方。沥青层剪应力的最大值在汽车行驶方向轮迹外角边缘处和轮迹内边缘处,沥青层拉应力在深度方向的分布如图 3所示。

|

| 图 3 沥青层拉应力沿路面深度方向分布 Fig. 3 Vertical distribution of tensile stresses in asphalt layer |

| |

如图 3所示,沥青层正应力在路表表现为负值,即为受压,随着深度的增加,逐渐由受压转为受拉,可以推测,在理想状态下由于沥青层表面处于受压状态,此时拉应力不在路标出现,不是Top-Down裂缝形成的原因。另外,可以看出由于沥青面层和ATB层模量等参数差距较大,沥青层拉应力数值随深度变化在不同的结构层中变化规律也不同,沥青面层应力变化幅度显著大于ATB层,尤其是拉应力在ATB层内随深度的增加增长幅度显著降低。因此,在路面设计时应当合理确定沥青面层与ATB层的厚度比,可以有效控制沥青层底拉应力。

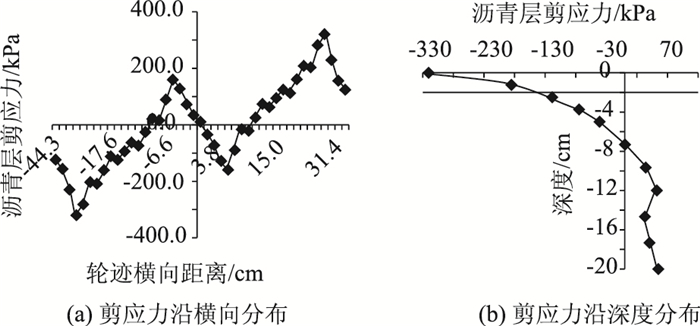

图 4分析了沥青层剪应力沿路面横向和沿路面深度方向的分布,其值在轮隙中心±25 cm和±5 cm处达到峰值,对应为轮迹外角边缘和轮隙内边缘处,相对比轮迹外角边缘处应力值更大,与观测到的Top-Down裂缝出现位置对比,剪应力值最大位置与实际开裂位置十分吻合。因此,可以推测当沥青面层处于未开裂状态时,剪应力是造成Top-Down开裂的主因。从图 4(b)还可以看出,沥青层剪应力沿深度方向发展规律与拉应力十分接近,在沥青层中剪应力变化幅度显著大于ATB层。

|

| 图 4 沥青层剪应力分布 Fig. 4 Distribution of shear stresses in asphalt layer |

| |

如图 5(a)所示,沥青层拉应力随着轴载的增加逐渐增加,且峰值出现的时间逐渐滞后。轴载为100,120,140 kN和160 kN时,沥青层应力与轴载呈线性变化,轴载每增大10%,沥青层拉应力增加8.05%,总计增大48.32%,剪应力增加7.83%,总计增大46.98%。

|

| 图 5 不同轴载下的沥青层应力 Fig. 5 Stresses in asphalt layer under different loadings |

| |

2.3.3 轴载对Top-Down开裂的影响

考虑到公路行驶车辆交通组成较为复杂,轴载分布比例差异较大,文中将研究的轴载定为100,120,140 kN和160 kN。

综合上述研究可知,当汽车轴载增加,应力并非同比例增大,增加比例在8%左右,即便如此,也可以看出荷载变化对应力影响较显著,是导致沥青层底受拉破坏或者由剪切造成的Top-Down开裂扩展的主要因素。

3 柔性基层沥青路面Top-Down裂缝扩展影响因素分析路面在运营过程中不断承受着车辆荷载的循环作用,同时考虑到材料本身不均匀的特性,在荷载作用的循环过程中会出现微损伤,在不能得到及时养护或自愈合的情况下逐步积累和扩展。另外,由于施工技术、极端环境及温度荷载等因素,新建沥青路面更容易出现裂纹等微损伤。鉴于以上,文中对柔性基层沥青路面Top-Down开裂发生后工作状态进行研究。

3.1 断裂基本形式和带裂缝工作状态的有限元表示 3.1.1 断裂基本形式在断裂力学体系中,按照研究对象的裂缝受力情况,将断裂分为3种基本模式,即张开型(Ⅰ型)、滑开型(Ⅱ型)和撕开型(Ⅲ型),断裂的3种基本模式受力特点如下:Ⅰ型裂纹受垂直于开裂面的拉应力作用,对应应力强度因子KⅠ;Ⅱ型裂纹受沿裂缝开裂发展方向的剪应力作用,对应应力强度因子KⅡ;Ⅲ型裂纹受既垂直于裂缝发展方向又平行于开裂面的剪应力作用,对应应力强度因子KⅢ。研究表明,张开型裂纹最为常见,且最易发生低应力脆断;滑开型和撕开型裂纹均与剪应力密切相关,属于剪切断裂。在实际工程中,裂纹的出现往往并不是以单一的模式出现,而是以上述3种基本模式的组合形式出现,称之为复合型裂纹。

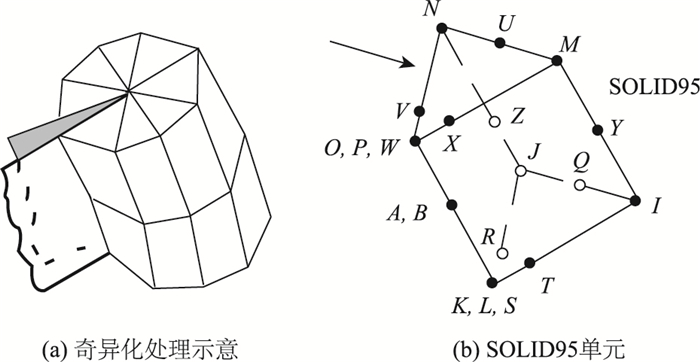

3.1.2 带裂缝工作状态的有限元表示在ANSYS中对裂缝表述采用以下方式:将围绕着裂缝尖端的有限元单元设置成二项式的奇异单元,如图 6所示,文中对存在裂缝的位置进行奇异化处理,在裂缝尖端附近部分采用SOLID95单元,其他部分仍然采用SOLID185单元。

|

| 图 6 裂缝尖端奇异化处理原理图 Fig. 6 Singularity treatment principle at tip of crack |

| |

3.2 动荷载下不同因素对柔性基层沥青路面SIF的影响 3.2.1 不同轴载对SIF的影响

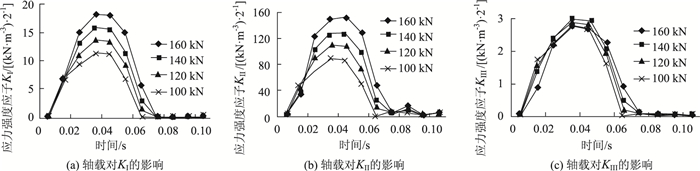

通过验算,在综合考虑位置最不利和降低计算数据量的基础上,将初始裂缝位置布设于双轮组轮隙内,与轮隙中心相距4.6 cm的位置,对处于主导地位的应力强度因子KⅡ,经计算,最不利时行车速度为80 km/h,因此后续带裂缝计算选取代表行车速度为80 km/h,分析不同轴载因素对SIF的影响时,轴载分别选取100,120,140 kN和160 kN,得到数据如图 7所示。

|

| 图 7 不同轴载对沥青路面的SIF的影响 Fig. 7 Effect of loading amplitude on SIF of asphalt pavement |

| |

如图 7所示,汽车轴载的大小对沥青路面结构的SIF值影响较大,除KⅢ随着荷载的增大而减小,KⅠ,KⅡ均随荷载增大而增大,而且因子与荷载不是同比例增大,荷载从100 kN增加至160 kN的情况下,KⅠ峰值增大了59.56%,KⅡ峰值增大了77.26%。

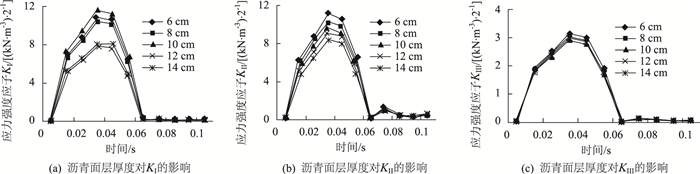

3.2.2 不同面层厚度对SIF的影响沥青层是柔性基层沥青路面结构的直接承重层,其厚度直接影响沥青路面结构的性能和工程造价,综合考虑道路使用性能需求和大部分地区的经济水平,我国高速公路柔性基层沥青路面沥青层厚度一般选取20~30 cm,面层厚度一般在10~14 cm;计算时轴载选用标准轴载,代表行车速度选取80 km/h;结合对已有公路路面结构调研并考虑研究的可行性,将沥青面层厚度从6 cm逐步增厚至14 cm,计算得出沥青面层厚度变化对裂缝处SIF的影响,如图 8所示。

|

| 图 8 沥青面层厚度对SIF的影响 Fig. 8 Effect of asphalt layer thickness on SIF |

| |

如图 8所示,随着面层厚度的增加,应力强度因子KⅡ仍占据主要地位,其值随着面层厚度的增加逐渐减小,KⅠ与KⅢ值随着面层厚度增加呈现不规则变化。KⅡ的峰值在面层的初始厚度为6 cm时,厚度每增加2 cm,较之前值减小6.65%,7.84%,4.58%和8.95%,即增大面层厚度能够降低裂缝处应力强度因子,起到约束裂缝扩展的作用。

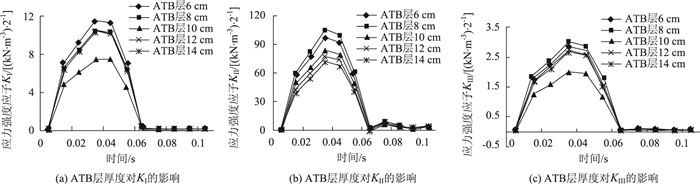

3.2.3 ATB层厚度对SIF的影响将ATB层从6 cm逐步增厚至14 cm,计算得出不同厚度的ATB层厚度对SIF的影响,如图 9所示。

|

| 图 9 ATB层厚度对SIF的影响 Fig. 9 Effect of asphalt layer thickness on SIF |

| |

ATB层厚度变化对应力强度因子产生的影响不完全相同,对于KⅠ和KⅢ,随着ATB层厚度的增加,其值在ATB层厚度为10 cm时均会发生突然降低。

对于KⅡ,当ATB层厚度为8 cm时,KⅡ的峰值达到最大,之后随着ATB层厚度的增加逐渐减小。当ATB层原始厚度为6 cm时,厚度每增加2 cm,KⅡ峰值分别变化7.04%,-19.97%,-8.46%和-7.16%(“-”代表减小)。可见,当ATB层厚度由8 cm增加到10 cm时,KⅡ的峰值发生突然降低;当ATB层厚度由10 cm继续增加时,KⅡ峰值降低幅度逐渐减小。基于以上,考虑Top-Down开裂影响,柔性基层沥青路面ATB层厚度至少应达到10 cm。

4 结论(1) 当路面处于完整、连续的工作状态时,通过分析正应力和剪应力的最不利位置,可以得知剪应力τ是引起Top-Down初期开裂的主要原因,通过分析应力对车辆荷载的响应可知,正应力和剪应力对荷载的响应十分显著,验算轴载从100 kN增加至160 kN,沥青层拉应力增大48.32%,剪应力增大46.98%,也即是说荷载是影响Top-Down开裂的重要因素。因此基于Top-Down开裂的柔性基层路面设计方法中对于剪应力应当有相应的验算指标,并建立与荷载的响应关系。

(2) 通过分析应力沿路面深度方向的分布,可以看出在沥青面层中拉应力和剪应力变化幅度显著大于ATB层,在ATB层内随深度的增加应力增长幅度显著降低。因此,在路面设计时合理确定沥青面层与ATB层的厚度比可以有效控制沥青层应力。

(3) 根据断裂力学假定以及沥青路面材料实际,沥青路面受外界条件和荷载影响,微裂缝会在沥青层内随机产生。如果裂缝不处于应力集中区域或者得到了及时的自愈或修复则不会继续发展;如果恰好处于荷载作用范围内,则产生应力集中,导致裂缝发展。

(4) 通过分析裂缝处应力强度因子,可以看出,Top-Down开裂产生后,3种应力强度因子同时出现,既存在拉应力也有剪应力,属于复合型裂纹,通过对比可知,KⅡ占据主导地位,即是说沿裂缝开裂方向的剪应力为影响裂缝发展的主要因素。

(5) 验算轴载从100 kN增加至160 kN,KⅠ峰值增大了59.56%,KⅡ峰值增大了77.26%,即当路表出现微裂缝后,轴载对于开裂的影响要远大于路面处于完整、连续状态时。

(6) ATB层厚度对应力强度因子影响十分显著,尤其是当ATB层厚度增加至10 cm时,应力强度因子KⅠ,KⅡ,KⅢ均会出现显著的降低,因此,建议路面设计时ATB层厚度至少选择10 cm。

| [1] | NUNN M. A Model for Top-Down Reflection Cracking in Composite Pavements[C]//5th International RILEM Conference. Limoges:RILEM Publications, 2004:441-452. |

| [2] | MYERS L A, ROQUE R, RUTH B E. Mechanisms of Surface-initiated Longitudinal Wheel Path Crack in High-type Bituminous Pavements[J]. Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists, 1998, 67: 401-432 |

| [3] | MOLENAAR A A A. Fatigue and Reflective Cracking due to Traffic (with Discussion)[J]. Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists, 1984, 53: 440-474 |

| [4] | GERRITSEN A H. Prediction and Prevention of Surface Cracking in Asphaltic Pavements[C]//Proceeding of the 6th International Conference on Asphalt Pavement. Ann Arbor:University of Michigan, 1987:378-391. |

| [5] | UHLMEYER J S, WILLGHBY K, PIERCE L M, et al. Top-Down Cracking in Washington State Asphalt Concrete Wearing Courses[J]. Transportation Research Record, 2000, 1730: 110-116 |

| [6] | WANG L B, MYERS L A, MOHAMMAD L N, et al. Micromechanics Study on Top-Down Cracking[J]. Transportation Research Record, 2003, 1853: 121-133 |

| [7] | SU K, SUN L, HACHIYA Y, et al. Analysis of Shear Stress in Asphalt Pavements under Actual Measured Tire-Pavement Contact Pressure[C]//6th International Conference on Road and Airfield Pavement Technology. Sapporo:The Committee on Pavement Engineering, 2008:595-600. |

| [8] | 李峰, 孙立军. 沥青路面Top-Down开裂成因的有限元分析[J]. 公路交通科技, 2006, 23(6): 1-4 LI Feng, SUN Li-jun. Finite Element Analysis of Top-Down Cracking in Asphalt Pavement[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2006, 23(6): 1-4 |

| [9] | 闫正. 季冻区柔性基层沥青路面Top-Down裂缝开裂机理及防治措施研究[D]. 西安: 长安大学, 2013. YAN Zheng. Study on Cracking Mechanism and Prevention Measures of Top-Down Crack on Flexible Base Asphalt Pavement in Seasonal Frozen Area[D].Xi'an:Chang'an University Press, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11941-1014023261.htm |

| [10] | 黄斌. 沥青稳定碎石动态模量研究[D]. 长沙: 长沙理工大学, 2008. HUANG Bin. Research on Dynamic Modulus of Asphalt Treated Base[D]. Changsha:Changsha University of Science & Technology Press, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10536-2008085714.htm |

| [11] | 羊明. 沥青混合料动态模量参数研究[D]. 长沙: 长沙理工大学, 2007. YANG Ming. Research on Parameters of Dynamic Modulus of Asphalt Mixture[D]. Changsha:Changsha University of Science & Technology Press, 2007. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10536-2007206225.htm |

| [12] | 孙立军. 沥青路面结构行为学[M]. 上海: 同济大学出版社, 2013. SUN Li-jun. Structural Behavior Science for Asphalt Pavement[M]. Shanghai: Tongji University Press, 2013. |

| [13] | 孙立军. 沥青路面结构行为理论[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005. SUN Li-jun. Structural Behavior Study for Asphalt Pavement[M]. Beijing: China Communications Press, 2005. |

| [14] | 邵显智, 邵敏华, 毕玉峰, 等. 沥青混合料泊松比的测试方法[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2006, 34(11): 1470-1474 SHAO Xian-zhi, SHAO Min-hua, BI Yu-feng, et al. Testing Method of Asphalt Mixture Poisson Ratio[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2006, 34(11): 1470-1474 |

| [15] | 庄传仪. 基于加速加载响应的柔性基层沥青路面设计指标与参数研究[D]. 西安: 长安大学, 2012. ZHUANG Chuan-yi. Structural Design Indexes and Parameters for Flexible Base Asphalt Pavement Based on Accelerated Loading Response[D]. Xi'an:Chang'an University Press, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10710-1013017257.htm |

| [16] | 胡小弟, 孙立军. 实测重型货车轮载作用下沥青路面力学响应[J]. 同济大学学报:自然科学版, 2006, 34(1): 64-68 HU Xiao-di, SUN Li-jun. Stress Response Analysis of Asphalt Pavement under Measured Tire Ground Pressure of Heavy Vehicle[J]. Journal of Tongji University:Natural Science Edition, 2006, 34(1): 64-68 |

| [17] | DEBEER M, FISHER C. Contact Stresses of Pneumatic Tires Measured with the Vehicle-road Surface Pressure Transducer Array (VRSPTA) System for the University of California at Berkeley (UCB) and the Nevada Automotive Test Center (NATC) CR-97/053[R]. Pretoria:Division of Roads and Transport Technology, 1997. |

| [18] | OZER H, Al-QADI I L, DUARTE C A. A Three-dimensional Generalised Finite Element Analysis for the Near-surface Cracking Problem in Flexible Pavements[J]. International Journal of Pavement Engineering, 2011, 12(4): 407-419 |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34