扩展功能

文章信息

- 何南, 李季涛

- HE Nan, LI Ji-tao

- 考虑运输方式间影响关系的公路客运交通需求预测

- Highway Passenger Trasport Demand Forecasting Considering Relationship among Transport Modes

- 公路交通科技, 2017, 34(7): 153-158

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(7): 153-158

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.07.021

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-11-22

公路客运交通需求预测是国家路网规划和建设的重要依据。为了满足人们的出行需求,符合我国当前公路交通发展实际情况,达到公路交通长远发展需要的目标,我国提出了科学的全局规划—《国家公路网规划(2013—2030)》,使国家公路网总规模达到40.1万km(由普通国道和国家高速公路构成),为我国公路的持续建设指引了方向。因此,如何准确预测公路客运交通需求是公路交通规划的重点,它不仅影响未来的经济收入,也对人们出行选择有着重要意义。

国内外学者已经对公路客运交通需求预测进行了长期的研究,其中国外学者多以车出行公里数为研究对象,构建了计量经济学模型,研究了燃料费[1]、公路里程[2]、出行时间[3]等影响因素对车出行公里数的弹性系数[4]。我国学者多以国家省市公路旅客周转量为研究对象,运用弹性系数法[5]、灰色预测法[6]、遗传算法[7]、四阶段法[8]等对公路客运量进行了预测。然而在国内外公路客运交通需求预测中往往忽略考虑交通运输方式间的影响关系,尤其在我国公路客运交通需求预测中,为了保证模型构建的准确性,着重针对2012年以前公路客运量进行预测,忽略了高速铁路与航空快速发展造成的影响,导致预测误差。

公路、铁路、航空是城际旅客交通系统中重要且固定的运输方式,它们在客运市场份额上处于激烈竞争关系。自高速铁路开通运营以来,铁路网大规模扩张,给运输供应市场带来巨大转变。国内外学者针对法国[9]、韩国[10]、西班牙[11]、中国[12]、日本[13]、欧洲[14-15]对高速铁路发展导致的竞争关系进行了相关研究。然而3种运输方式之间也存在合作关系,如高速铁路在短程运输上作为“零米高度航空”,改善了人们出行可达性。航空运输依赖铁路拓展其辐射范围,实现了不同运输方式间的双赢。公路作为航空与铁路的有利补给,做到短、中、长距离运输的门到门服务。因此,在3种运输方式协作为人们出行服务时,公路客运交通需求预测模型的构建需要考虑交通运输方式间的影响关系,提高预测精度。

1 影响因素选取和数据收集 1.1 影响因素选取公路客运交通需求预测是在交通供给环境下,人们选择公路运输方式出行的交通量。文中以公路旅客周转量为交通需求预测研究对象,依据国内外相关研究,选取地区生产总值、人口数量、公路里程数、高速铁路建设情况、机场设施可达性5个方面作为影响因素。其中地区生产总值增加、人口数量增加将会使公路旅客周转量增长,这是趋势交通量。公路里程增加将会使旅客周转量增长,这是诱增交通量[16]。高速铁路建设和机场设施可达性影响人们运输方式的选择,由于它们与公路运输方式之间的利益竞争和服务合作,因此高速铁路建设和机场设施可达性情况直接影响公路旅客周转量。

1.2 数据收集基于影响因素选取,依据我国有效数据资源国家统计数据库[17]进行数据收集整理,获得全国31个省市公路旅客周转量及其影响因素的相关数据(2000—2014),数据收集的详细情况如表 1所示,所有数据都依据年份逐年收集整理。

| 变量名称 | 全国统计情况 (以2014年为例) |

| 旅客周转量:运送旅客数量×平均运距 | 12 084.10亿人·km |

| 公路里程:报告期末公路的实际长度 | 446.39万km |

| 人口:一定时点、一定地区范围内有 生命个体总和 |

136 782万人 |

| 地区生产总值:按市场价格计算的某地区所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果 | 635 910.0亿元 |

| 高速铁路建设情况:虚拟变量,时间区间t内省市有高速铁路线路通车为1,否则为0 | 拥有高铁线路通车省市占全国31个省市71% |

| 航空设施可达性情况:虚拟变量,时间区间t内城市内有飞机场或有轨道交通直达飞机场为1,否则为0 | 城市内拥有飞机场或有轨道交通直达飞机场的省市占全国31个省市48% |

1.3 数据分析

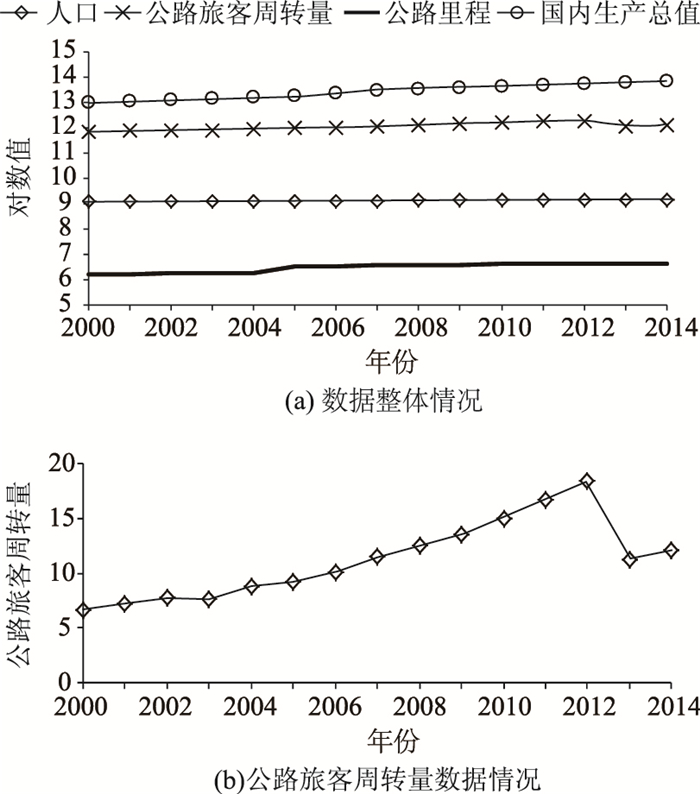

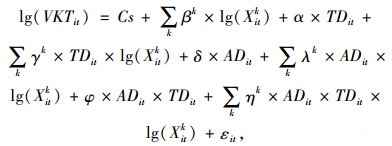

依据国家统计数据库的相关数据,以全国范围数据为基础整理成图,如图 1所示。可以看出,人口、公路里程、国内生产总值随着年份的增加而持续增长,公路旅客周转量却在2013年迅速下降,2014年虽有反弹上升,但依然少于2009年数据。因此,运用生长曲线、灰色预测等方法准确预测了2012年以前的公路旅客周转量,但是预测模型构建的单调性将造成2013年至2014年的公路客运交通需求预测误差较大。与此同时,我国近年高速铁路快速建设和航空设施的完善,对人们运输方式选取产生了影响,而这部分的研究较少。综上所述,为了准确预测公路客运交通需求,需要考虑交通运输方式间的影响关系。

|

| 图 1 数据统计详情 Fig. 1 Detail of data collection |

| |

2 模型构建与结果分析 2.1 模型构建

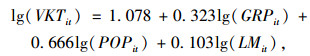

公路客运交通需求预测运用国外普遍采用的弹性系数法,在考虑原有影响因素(公路里程、人口、地区生产总值)的基础上,研究高速铁路建设情况与航空设施可达性情况是否对公路客运交通需求产生影响,构建虚拟变量模型,以此检验其对公路旅客周转量的作用。构建模型为:

|

(1) |

式中,VKTit为第i个地区在第t年的公路旅客周转量;Cs为常量;βk,γk,λk,ηk分别为第k个影响因素的待定系数,如人口数量、地区生产总值、公路里程等;Xitk为第i个地区在第t年第k个影响因素,如人口数量、地区生产总值、公路里程等;εit为第i个地区在第t年的随机误差;TDit为高速铁路虚拟变量,当第i个地区在第t年有高速铁路通车为1,否则为0;ADit为航空设施可达性虚拟变量,当第i个地区在第t年城市内有飞机场或有轨道交通直达飞机场为1,否则为0;α,δ,φ为待估计参数。

2.2 影响关系说明为了说明因素间的关系,运用交通需求预测中较为常用的弹性系数法[18],表示在其他条件不变的情况下,基于一个因素的发展变化所引起的另一个因素发展变化的灵敏程度。当高速铁路虚拟变量为0,航空设施可达性虚拟变量为0时,人口、地区生产总值、公路里程对旅客周转量的弹性系数为βk。当高速铁路虚拟变量为1,航空设施可达性虚拟变量为0时,人口、地区生产总值、公路里程对旅客周转量的弹性系数为βk+γk。当高速铁路虚拟变量为0,航空设施可达性虚拟变量为1时,人口、地区生产总值、公路里程对旅客周转量的弹性系数为βk+λk。当高速铁路虚拟变量为1,航空设施可达性虚拟变量为1时,人口、地区生产总值、公路里程对旅客周转量的弹性系数为βk+γk+λk+ηk。

βk,γk,λk,ηk是待估参数,它们的数值大小决定了人口、地区生产总值、公路里程对旅客周转量产生的影响多少,而数值的正负情况表明运输方式间的影响关系。因此,虚拟变量模型可以有效地研究高速铁路和航空对公路的影响,深入考虑交通运输方式间的关系。如果高速铁路修建或航空设施可达性增加,对比高速铁路没有修建或航空设施可达性较弱的情况,使公路旅客周转量增加(如γk≥0) 表示高速铁路或航空对公路是合作行为,即存在合作影响;反之竞争行为(竞争影响)是使公路旅客周转量减少(如γk≤0),竞合行为(竞合影响)是公路旅客周转量无法判断增加或者减少(如γk≥0且γk≤0)。

2.3 结果分析依据数据收集,基于交通运输方式间影响关系的公路客运交通需求构建预测模型。运用Eviews计量经济学软件,应用最小二乘法对虚拟变量模型进行测算,所得结果如表 2所示。可以看出,R2和F统计量表示构建虚拟变量模型的准确性,DW(Durbin-Watson)统计量结果意味着该模型的残差不存在序列相关。t检验证实模型中多数变量参数值都显著有效,说明考虑影响因素的正确性。人口、地区生产总值、公路里程的增加必然增长我国公路旅客周转量,证明客运交通需求中趋势交通量和诱增交通量考虑的必然性。

| 自变量 | 常数 | lg(POP) | lg(GRP) | lg(LM) |

| 系数 | 1.078 | 0.666 | 0.323 | 0.103 |

| t统计量 | 2.969 | 12.460 | 12.838 | 5.161 |

| 自变量 | TDit | TDit×lg(POP) | TDit×lg(GRP) | TDit×lg(LM) |

| 系数 | -0.505 | -0.052 | 0.078 | -0.011 |

| t统计量 | -1.757 | -1.277 | 2.658 | -0.396 |

| 自变量 | ADit | ADit×lg(POP) | ADit×lg(GRP) | ADit×lg(LM) |

| 系数 | 1.417 | -0.256 | -0.053 | 0.224 |

| t统计量 | 2.274 | -2.874 | -1.031 | 6.238 |

| 自变量 | TDit×ADit | TDit×ADit× lg(POP) |

TDit×ADit× lg(GRP) |

TDit×ADit× lg(LM) |

| 系数 | -1.233 | 0.542 | -0.148 | -0.210 |

| t统计量 | -1.583 | 3.904 | -1.605 | -3.256 |

| R2:0.782 | F统计量:107.308 | DW统计量:1.870 | ||

| 注:POP为人口;GRP为地区生产总值;LM为公路里程。 | ||||

在一个省市的一定时间范围内,在高速铁路没有通车、飞机场可达性较低(高速铁路虚拟变量为0,航空设施可达性虚拟变量为0) 的情况下,公路客运交通需求预测模型为:

|

(2) |

式中, GRPit为第i个地区在第t年的地区生产总值;POPit为第i个地区在第t年的人口数量;LMit为第i个地区在第t年的公路里程。

公路里程对公路旅客周转量的弹性系数为0.103,意味着公路里程每增长1%,公路旅客周转量增加0.103%。地区生产总值和人口对公路旅客周转量的弹性系数分别为0.323和0.666,说明地区生产总值和人口的增加将造成公路旅客周转量增长,增长比例大于公路里程的影响。这些弹性系数符号和数值大小与研究者以前的预测结果基本一致[5],即公路客运交通需求随着人口、地区生产总值和公路里程的增加而增长。

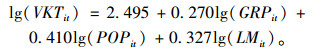

在一个省市的一定时间范围内,在高速铁路修建通车、飞机场可达性较低(高速铁路虚拟变量为1,航空设施可达性虚拟变量为0) 的情况下,公路客运交通需求预测模型为:

|

(3) |

对比没有高速铁路修建通车和飞机场可达性较弱的情况,在高速铁路建设通车的情况下,常数项显著下降(-0.505),说明高速铁路建设将会使公路客运交通需求在其他相同条件下降低。人口(-0.052) 或公路里程(-0.011) 对公路旅客周转量的弹性系数非显著性下降,表明高速铁路通车前后人口和公路里程对公路旅客周转量的影响基本不变,地区生产总值(0.078) 对公路旅客周转量的弹性系数显著上升。这些表明高速铁路建设并非简单与公路形成竞争关系,它们之间还体现合作关系,即在公路网和铁路网建设完善的情况下,人们将在地区生产总值增加的地区产生更多的公路客运交通需求。

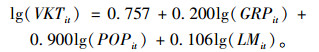

在一个省市的一定时间范围内,在没有高速铁路修建通车、飞机场可达性较高(高速铁路虚拟变量为0,航空设施可达性虚拟变量为1) 的情况下,公路客运交通需求预测模型为:

|

(4) |

对比没有高速铁路修建通车和飞机场可达性较弱情况,在航空设施可达性较强情况下,人口(-0.256) 或地区生产总值(-0.053) 对公路旅客周转量的弹性系数下降,表明更多的人们在经济生活水平提高下愿意选择航空出行,造成公路出行下降。而常数(1.417) 和公路里程(0.224) 对公路旅客周转量的弹性系数显著上升,表明在航空设施可达性较高造成航空出行增加的情况下,公路作为长途运输方式中航空门到门最好的合作者,将会满足人们公路客运交通的需求。这体现出航空与公路之间的竞合关系,它与高速铁路和公路之间的竞合关系(合作仅体现在地区生产总值)表现不同。

在一个省市的一定时间范围内,在高速铁路建设通车、飞机场可达性较高(高速铁路虚拟变量为1,航空设施可达性虚拟变量为1) 的情况下,公路客运交通需求预测模型为:

|

(5) |

对比没有高速铁路修建通车和飞机场可达性较弱的情况,在高速铁路建设通车和航空设施可达性较高的情况下,常数(-0.321) 和地区生产总值(-0.123) 影响呈降低趋势,人口(0.234) 的影响反而增加,公路里程(0.003) 的影响基本一致。这些表明在公路、高速铁路、航空3种交通运输方式构建完善的情况下,公路客运交通需求在其他相同情况下将要降低,经济生活水平的提高也促使人们对公路客运交通需求下降,而公路作为门到门出行的有力补给,更多的人愿意出行时选择公路。在这两种对比情况中,公路修建对交通需求的影响基本一致。这些体现了公路、航空、铁路间并不是简单的竞争关系,它们也存在合作关系。

根据虚拟变量模型中高速铁路和航空对公路出行的影响,公路、铁路、航空这3种交通运输方式间存在多种形式的竞合模式。在考虑不同人口比例、地区生产总值、公路建设的情况下,意味着省市需要结合土地利用形式等情况,公路建设、高速铁路修建和航空可达性提高的有机组合可以保证微观经济与宏观经济最大化。例如,在高速铁路快速修建的地区(飞机场可达性较低),如果地区生产总值持续增加,公路修建或扩建项目可行性较大;反之,不建议实施修建或扩建公路项目。因为高速铁路将会在地区生产总值持续增加地区吸引大量乘客,形成转移交通量,公路建设需要满足这些需求。在飞机场可达性较高的地区(高速铁路没有修建),建议结合需求调查,拟定修建或扩建公路项目,满足增加的航空需求。综上所述,公路作为独立长距离旅客出行运输方式的地位逐渐下降,它作为满足人们门到门需求的连接地位逐渐上升,因此公路、铁路、航空间需要逐步深入研究竞合关系。

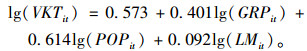

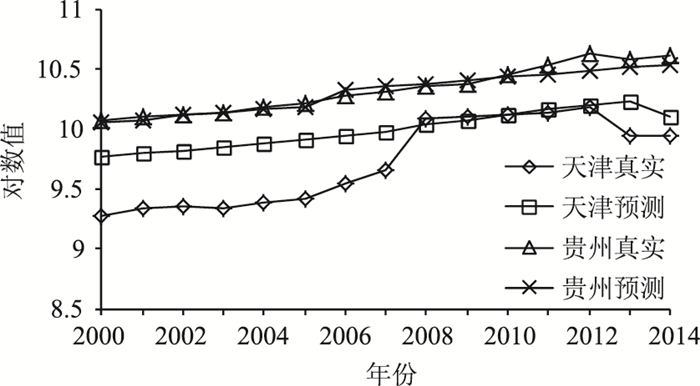

3 模型验证依据相关数据收集获得4种情况下考虑交通运输方式间影响关系的公路客运交通需求预测模型。为了证明模型构建的正确性,将全国31个省市的15年预测值与真实值的误差平均值列表,如表 3所示。表 3证实了需求预测精度达到97%以上,说明本文构建的公路客运交通需求预测模型考虑了交通运输方式间的影响关系,可以更好地进行需求预测。依据表 3误差情况,选取误差较大的天津市和误差较少的贵州省为例,绘制误差图,如图 2所示。图 2说明交通需求预测与真实数据之间的误差较低,真实数据曲线波动较大,预测曲线与真实曲线部分重合。

|

| 图 2 误差图 Fig. 2 Curves of error |

| |

| 省市 | 误差 | 省市 | 误差 | 省市 | 误差 | 省市 | 误差 |

| 北京 | 0.021 | 上海 | 0.018 | 湖北 | 0.006 | 云南 | 0.008 |

| 天津 | 0.029 | 江苏 | 0.013 | 湖南 | 0.005 | 西藏 | 0.015 |

| 河北 | 0.013 | 浙江 | 0.015 | 广东 | 0.014 | 陕西 | 0.005 |

| 山西 | 0.011 | 安徽 | 0.019 | 广西 | 0.019 | 甘肃 | 0.010 |

| 内蒙古 | 0.008 | 福建 | 0.007 | 海南 | 0.025 | 青海 | 0.009 |

| 辽宁 | 0.012 | 江西 | 0.009 | 重庆 | 0.010 | 宁夏 | 0.011 |

| 吉林 | 0.018 | 山东 | 0.014 | 四川 | 0.005 | 新疆 | 0.007 |

| 黑龙江 | 0.009 | 河南 | 0.010 | 贵州 | 0.004 |

依据人口增长情况、国内生产总值增长情况、国家公路网规划、国家中长期高铁规划图(2020年)、中国民用航空发展第13个五年规划,预测全国31个省市2020年的公路客运交通需求,如表 4所示。可以看出,在高速铁路快速发展和航空设施可达性增强的情况下,公路客运交通需求持续增长,体现了公路、铁路、航空3种交通运输方式间的影响关系。公路与铁路、航空合作,为人们提供门到门服务将可能成为公路客运交通的主要需求,期望预测结果能为未来的公路规划奠定基础。

| 省市 | 旅客周 转量 |

省市 | 旅客周 转量 |

省市 | 旅客周 转量 |

省市 | 旅客周 转量 |

| 北京 | 278.334 | 上海 | 294.722 | 湖北 | 828.570 | 云南 | 573.691 |

| 天津 | 188.860 | 江苏 | 1 298.259 | 湖南 | 1 115.726 | 西藏 | 43.185 |

| 河北 | 996.504 | 浙江 | 802.703 | 广东 | 1 731.553 | 陕西 | 671.954 |

| 山西 | 441.265 | 安徽 | 902.238 | 广西 | 654.115 | 甘肃 | 329.402 |

| 内蒙古 | 534.605 | 福建 | 665.188 | 海南 | 79.294 | 青海 | 87.549 |

| 辽宁 | 577.945 | 江西 | 583.278 | 重庆 | 379.948 | 宁夏 | 95.712 |

| 吉林 | 324.468 | 山东 | 1 941.680 | 四川 | 1 121.159 | 新疆 | 301.837 |

| 黑龙江 | 544.648 | 河南 | 1 317.885 | 贵州 | 407.225 |

4 结论

基于交通运输方式间的关系构建了公路客运交通需求预测模型,模型考虑了人口、国内生产总值、公路里程、高速铁路、航空间的相互影响。分析研究了近年来公路客运交通需求的改变过程。结果说明,高速铁路的建设和航空设施的可达性增强将会影响原有公路的出行需求,但不是与公路存在完全竞争关系,使公路客运交通需求直线下降,而是3种运输方式间还存在合作关系,满足人们的出行需求。运用虚拟变量构建了高速铁路建设与否、航空设施可达性强弱的4种交通需求预测模型,为改善需求预测精度奠定了理论基础。

| [1] | HYMEL K M, SMALL K A, DENDER K V. Induced Demand and Rebound Effects in Road Transport[J]. Transportation Research Part B:Methodological, 2010, 44(10): 1220-1241 |

| [2] | HANSEN M, HUANG Y. Road Supply and Traffic in California Urban Areas[J]. Transportation Research, Part A:Policy and Practice, 1997, 31(3): 205-218 |

| [3] | BARR L C. Testing for the Significance of Induced Highway Travel Demand in Metropolitan Areas[J]. Transportation Research Record, 2000, 1706: 1-8 |

| [4] | NOLAND R B. Relationships between Highway Capacity and Induced Vehicle Travel[J]. Transportation Research Part A:Policy and Practice, 2001, 35(1): 47-72 |

| [5] | HE N, ZHAO S C. Induced Traffic in China:Elasticity Models with Panel Data[J]. Journal of Urban Planning and Development, 2015, 141(4): 04014046 |

| [6] | 王生昌, 白韶波, 张慧. 公路客运量预测方法的比较[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2005, 25(5): 83-85 WANG Sheng-chang, BAI Shao-bo, ZHANG Hui. Prediction Methods of Highway Passenger Volume[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2005, 25(5): 83-85 |

| [7] | 羊文琦. 基于遗传算法和BP神经网络的区域性公路交通量预测研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2015. YANG Wen-qi. Prediction of Highway Traffic Volume Based on Genetic Algorithm and BP Neural Network[D]. Chengdu:Southwest Jiaotong University, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10613-1015338825.htm |

| [8] | 赵跃峰, 张生瑞, 王若亚. 高速公路改扩建施工期转移交通量预测[J]. 公路交通科技, 2013, 30(10): 129-133 ZHAO Yue-feng, ZHANG Sheng-rui, WANG Ruo-ya. Forecast of Transfer Traffic Volume during Freeway Reconstruction and Expansion[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2013, 30(10): 129-133 |

| [9] | ALBALATE D, BEL G. The Economics and Politics of High Speed Rail:Lessons from Experiences Abroad[M]. Lanham, US: Rowman and Littlefield Publishers, 2012. |

| [10] | PARK Y, HA H K. Analysis of the Impact of High-speed Railroad Service on Air Transport Demand[J]. Transportation Research Part E:Logistics & Transportation Review, 2006, 42(2): 95-104 |

| [11] | JIMÉNEZ J L, BETANCOR O. When Trains Go Faster than Planes:the Strategic Reaction of Airlines in Spain[J]. Transport Policy, 2012, 23(9): 34-41 |

| [12] | YANG H, ZHANG A. Effects of High-Speed Rail and Air Transport Competition on Prices, Profits and Welfare[J]. Transportation Research Part B Methodological, 2012, 46(46): 1322-1333 |

| [13] | RODRIGUE J P. The Economics and Politics of High-Speed Rail:Lessons from Experiences Abroad[J]. High Speed Rail, 2016, 4(1): 17-18 |

| [14] | GLEAVE S D. Air and Rail Competition and Complementarity, Final Report for DG TR[R]. London:Commission for the European Communities, 2006. |

| [15] | ALBALATE D, BEL G, FAGEDA X. Competition and Cooperation between High-speed Rail and Air Transportation Services in Europe[J]. Journal of Transport Geography, 2014, 42: 166-174 |

| [16] | 赵胜川, 何南. 弹性系数法在公路诱增交通量预测中应用[J]. 交通运输系统工程与信息, 2011, 11(3): 1-7 ZHAO Sheng-chuan, HE Nan. Elasticity-Based Model Applies in the Forecasting of Highway Induced Traffic[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2011, 11(3): 1-7 |

| [17] | 国家统计局. 中国统计年鉴(2000-2014)[DB/OL]. [2016-10-10]. http://www.stats.gov.cn/. National Bureau of Statistics.China Statistical Yearbook(2000-2014).[DB/OL].[2016-10-10]. http://www.stats.gov.cn/. |

| [18] | MEYER M D, MILLER E J. Urban Transportation Planning[M]. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2001. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34