扩展功能

文章信息

- 李志强, 柳长江, 江浩浩, 雷霆

- LI Zhi-qiang, LIU Chang-jiang, JIANG Hao-hao, LEI Ting

- 隧道上覆溶洞防突安全厚度预测系统及工程应用

- Prediction System of Safety Thickness against Water-filling of Karst Cave Overlying in Tunnel and Engineering Application

- 公路交通科技, 2017, 34(7): 85-93

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(7): 85-93

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.07.012

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-10-26

2. 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司, 湖北 武汉 430040

2. CCCC Wuhan Harbour Engineering Design and Research Institute Co., Ltd., Wuhan Hubei 430040, China

随着山区交通的高速发展,隧道作为穿越山区最经济的交通捷径,常伴随有强岩溶、大埋深、高地应力等地质特点,修建过程中易发生突发性的岩溶灾害。溶洞突水是隧道施工过程中最常见且危害性极大的灾害之一,溶洞以大体量、高压力、多充填为显著特征,一旦开挖揭露,各相充填物就会大量喷涌而出,造成严重事故[1-2]。

由于岩溶隧道地质条件极为复杂,致灾构造(溶洞)难以准确掌握,遇到突涌水突发事故,难以迅速处理。许振浩等[3]基于层次分析法对岩溶隧道突水突泥控制因素与因素权值进行了研究,提出了包括初步评估、二次评估与动态评估三阶段突水突泥风险评估方法和控制方法。赵延林等[4]以非线性流-管道流的承压溶洞突水为基础,综合采用流固耦合与强度折减法探讨了溶洞突水过程中防水岩柱的力学失稳机制。李术才等[5]选择多项地质因素作为评价指标,采用层次分析法计算指标权重,再利用属性数学知识对指标进行属性测度分析,最后应用置信度准则对隧道突涌水风险进行属性识别。同时,贝叶斯网络模型、GIS技术, 以及模糊综合评价理论也相继应用到隧道施工和突水风险评价中[6-8]。评价类方法具有一定的主观性,产生的结果波动性较大。隧道实际工程中突水事故的预测与控制多半是基于地球物理法(地质雷达、地震波地质预报(TSP)瞬变电磁法等探测),对突水风险进行定性描述或半定量描述[9-11]。

结合溶洞灾害赋存规律与致灾机理[12],隧道施工条件下顶部溶洞的危险主要体现在:岩质松软情况下,顶部围岩易发生变形、掉块、塌方,突发性大体量突水涌泥;岩质较硬情况下,顶部围岩易发生裂隙扩展,形成突水通道,造成顶部渗水、突水。史世雍等[13]利用数值手段分析了隧道顶部不同形态溶洞对围岩稳定性的影响规律,揭示了隧道顶部竖向位移随着溶洞大小增大而增大,随着溶洞距离增大而减小。赵明阶等[14]采用模型试验方法分析了隧道顶部不同距离溶洞影响下围岩力学变化特征,总结出围岩瞬时释放位移和流变位移随溶洞距离增大而有所减小。保留溶洞与隧道之间围岩安全厚度是控制隧道突水发生的有效办法之一。李术才等[15]提出隧道“两带”理论——爆破开挖扰动损伤带和溶洞水压致裂带,并在此基础上推导出裂纹岩体防突安全厚度。郭佳奇等[16]认为隧道掌子面突水是因为开挖扰动致使裂纹岩体水压劈裂的临界水压造成的,并依此建立了相关岩墙安全厚度的计算公式。对安全厚度的预测则是安全厚度研究课题中的重要一环,数值流行方法、多元线性回归、支持向量机等方法[17-19]均应用到安全厚度的预测研究中,且取得了较好的适用性。

目前,计算机技术逐渐成为了工程界理论、方法不断发展的载体,推进了各种方法和技术的发展。工程中经验法常常带来模糊性与主观,造成重复的施工量与经济损失。为了推动地下工程安全发展,保证正常工期,减少经济损失与环境破坏,本研究基于前沿的施工工法与规范的施工管理条例,建立基于数值分析结果的隧道上覆溶洞防突安全厚度预测系统,以期在地下工程界的建设中对突涌水风险的控制起到一定的参考价值。

1 软件系统的结构与功能软件系统的设计是一种针对溶洞突水安全性预测及咨询性系统,基于数值计算结果,将数据进行多元回归,在输入新的参数后对防突安全厚度进行预测。该软件系统选择Microsoft Visual C++ 6.0中MFC AppWizard (exe)模块进行程序设计,MFC为封装有丰富应用程序借口的类库,利用功能分明的控件实现逻辑语言与界面操作的转换。软件设计有数据输入、选择判断、结果输出、图像显示、文件保存等功能,用户操作更易,工作效率高。

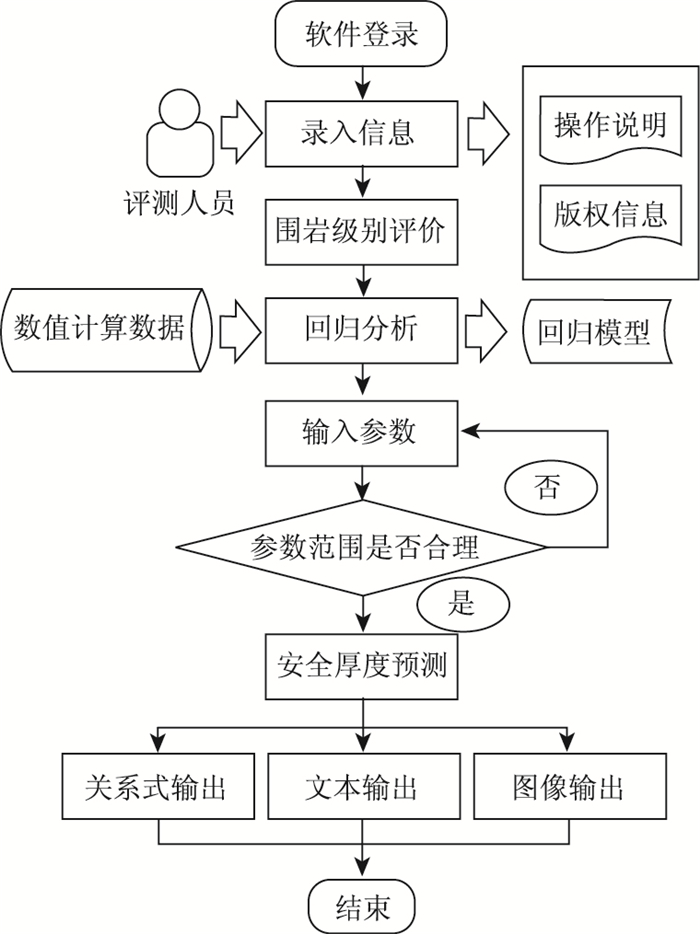

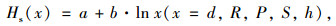

1.1 软件系统的结构体系隧道溶洞突涌水防突安全厚度预测系统分为工程信息录入、围岩级别评价、防突安全厚度多元回归、防突安全厚度预测与后处理共5个模块。该软件系统如图 1所示。

|

| 图 1 软件流程图 Fig. 1 Flowchart of software |

| |

1.2 软件系统的功能

隧道溶洞突涌水防突安全厚度预测系统是融隧道地质情况、专家主观评价、数值计算、数学推理为一体的系统。隧道围岩级别主要因素包括地质与工程两方面,岩体的完整性、结构面程度、地下水状态及相关物理参数是地质方面最直观最重要的考量指标,而隧道跨度与隧道埋深是决定隧道工程与工艺的主要因素。为了作出客观的围岩级别评价,选择典型的、影响程度高的因素作为参考指标,因此选择岩体完整性系数、泊松比、纵波波速、不连续结构面状态、地下水、隧道跨度和隧道埋深作为评价指标。层次分析法可将复杂风险问题细化、分级并获得风险因素权重,是风险评价等问题较为广泛的应用手段。由于工程的独特性,融入专家对工程现场情况的主观判断,有利于提高风险评价结果的真实性与客观性。采用层次分析法和专家评分原则,确定出围岩级别。根据对文献[20-21]的研究,并考虑到三维模型的复杂计算量与溶洞形状、位置的先决条件,本文选取溶洞距离、溶洞半径、溶洞充填水压、围岩级别以及隧道埋深作为输入参数,基于大量数值计算的结果,通过多元回归方法将数值计算结果进行拟合,建立防突安全厚度预测模型,最后在模型允许的范围内输入参数,预测防突安全厚度。该软件系统主要有如下特点:

(1) 围岩级别定量评价。由于地质的复杂性以及勘察的模糊性,围岩情况难以精确,在隧道实际开挖过程中,常常遇到渗水、掉块、局部泥质等突发性围岩变化情况。选择最具有代表性的围岩影响因素,通过层次分析法以及专家评分原则进行定量评价,使围岩级别具有主观性与客观性两方面保证。

(2) 防突安全厚度预测可靠性。在FLAC3D中设置一系列的工况,计算隧道开挖条件下的充水溶洞与隧道围岩力学变化情况,除去计算不完整或差异结果的工况,其余结果作为防突安全厚度多元回归中的数据样本,在回归过程中,首先对每个因素进行单元回归,单元回归选用不同的回归方程,选择相关系数最大者对应的回归方程作为最终的回归方程,然后再利用所有数据进行多元线性回归,高斯消元求解,确保数据拟合的高精度。

(3) 结果表达多样性。在围岩级别评价过程中,专家打分采用百分制,评价的围岩级别以Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级和Ⅴ级表示,在防突安全厚度回归分析中,围岩级别以数字形式输入,其中Ⅰ级对应为1,Ⅱ级对应为2,以此类推。为了便于用户深入理解防突安全厚度预测过程以及向业主、施工方提交评价资料,软件系统设置有文本输出功能,可将工程信息、评价过程、预测流程以文本形式输出。

2 软件系统的界面化设计该预测系统采用属性页形式分别布设多功能模块,分别实现不同的功能。

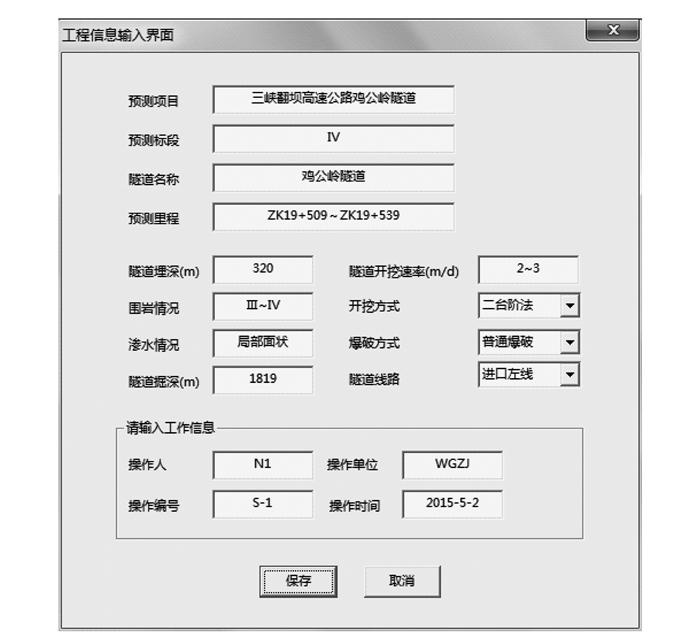

2.1 工程信息录入模块设计进入主界面,选择功能按钮进行信息录入,录入信息包括工程地质信息及预测工作信息。录入的信息将在防突安全厚度预测及后处理模块中生成预测过程文件,有利于提供后续工作参考。

预测项目的工程地质信息是通过对勘察资料的总结以及工作人在隧道现场收集所得,根据收集到的信息,进一步筛选有效信息,可保证后续预测的精确度。完成录入后,可单独保存工程信息文件。

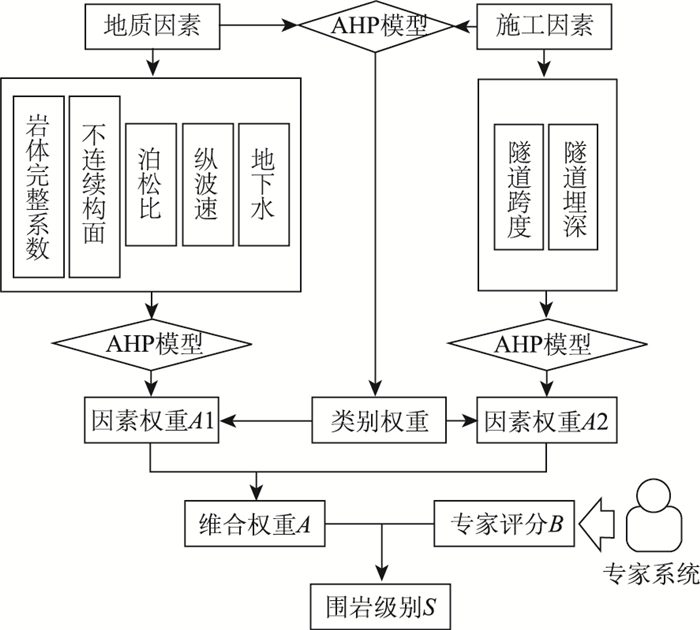

2.2 围岩级别评价模块设计在围岩级别评价模块中,利用1~9标度判断矩阵计算各因素之间的权重值。具体操作如下:通过构造判断矩阵,先计算出两类因素(地质因素与施工因素)之间的类别权重;再单独构造判断矩阵分别获得两类因素的权重;最后获得7项因素的综合权重。在软件界面上输入时,对小数部分,规定输入斜杠分数形式(如1/3),系统会自动对输入的矩阵进行一致性判断,确定判断矩阵的合理性。

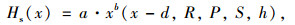

专家综合评分是输入最终专家对每一个因素的综合评分。在专家评价系统中,每一个专家对各指标打分(百分制)评价,通过统计得到各因素的综合评分。确定综合评分向量与权重之积,根据指标划分依据,可查看评分对应的围岩级别,评价流程如图 2所示。

|

| 图 2 围岩级别评价流程 Fig. 2 Assessment flowchart of surrounding rock grade |

| |

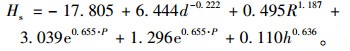

2.3 防突安全厚度回归分析模块设计

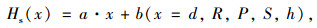

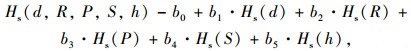

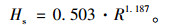

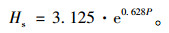

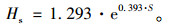

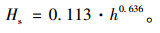

在防突安全厚度回归分析模块中,对5个因素进行单元回归分析,导入数据后,检验数据是否合理。通过组合框选择回归函数,回归函数中已设定了线性函数、指数函数、对数函数和幂函数,函数形式如式(1)~(4) 所示。分别选择这4个回归函数,软件自动计算出函数方程式及对应的相关系数,通过比较,手动选择最大相关系数对应的回归函数。依次完成各因素的一元回归后,即可计算回归方程及其相关系数,多元回归函数形式如式(5) 所示。

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

式中,Hs(x)为关于因素x的安全厚度函数式,x为自变量,x取值范围为溶洞距离d、溶洞半径R、溶洞水压P、围岩级别S、隧道埋深h;a,b为待定参数;Hs(d, R, P, S, h)为防突安全厚度;b0,b1,b2,b3,b4,b5为回归方程中的系数。

将数值计算数据保存为.txt格式文件时,实际操作中每组样本数据按照“d-R-P-S-h-Hs”顺序单独成行,数字间以空格间隔。

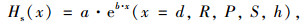

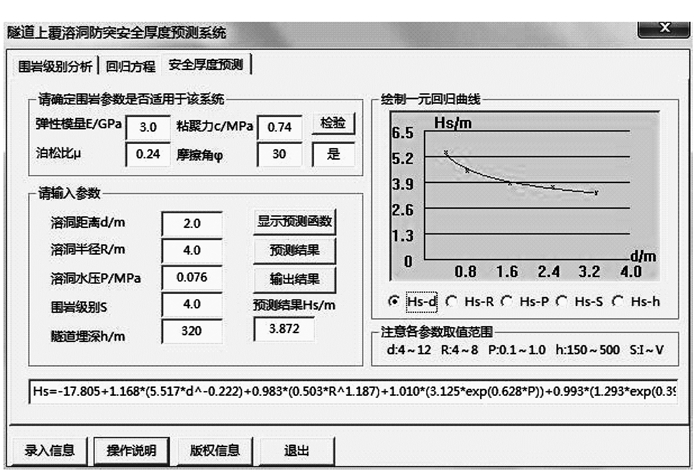

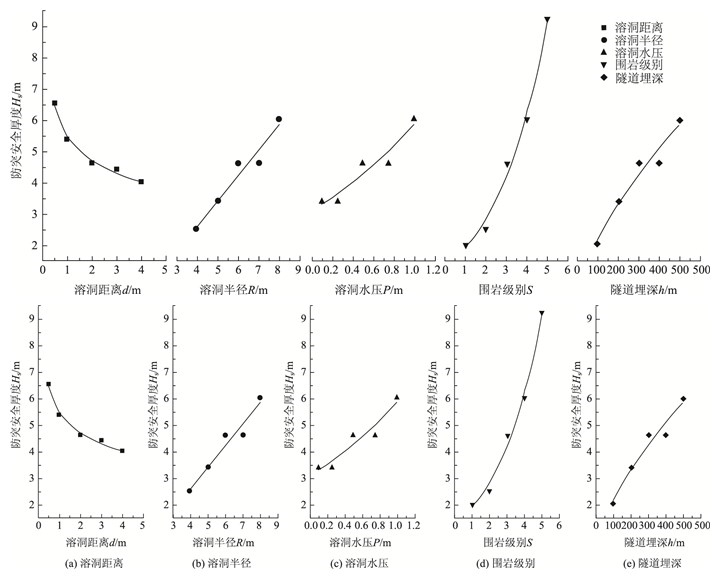

2.4 防突安全厚度预测及后处理模块设计在防突安全厚度预测及后处理模块中,输入围岩参数后,进行检验,确定是否适合参评。当围岩参数适用于该系统,输入预测参数评价出防突安全厚度。选择当前界面的功能按钮可输出不同形式的后处理结果,具体软件设计界面如图 3所示。

|

| 图 3 防突安全厚度预测及后处理界面 Fig. 3 Interface of safety thickness prediction and post-processing |

| |

3 工程验证 3.1 防突安全厚度预测模型的建立

采用FLAC3D对隧道上覆溶洞模型进行模拟计算,各因素分级如表 1所示,当一个因素分别取不同水平值时,其他4项因素均取第3影响水平值,以此类推,共设计有21种工况。模型为水平x方向(-25~25 m)×垂直y方向(-25~39 m) ×纵向z方向(0~-56 m),溶洞简化成球体,位于z=-28 m处。

| 影响 水平 |

控制因素 | ||||

| 溶洞距离 d/m |

溶洞大小 R/m |

溶洞水压 P/MPa |

围岩级别 S |

隧道埋深 h/m |

|

| 1 | 0.5 | 4 | 0.10 | Ⅰ | 100 |

| 2 | 1.0 | 5 | 0.25 | Ⅱ | 200 |

| 3 | 2.0 | 6 | 0.50 | Ⅲ | 300 |

| 4 | 3.0 | 7 | 0.75 | Ⅳ | 400 |

| 5 | 4.0 | 8 | 1.00 | Ⅴ | 500 |

隧道开挖分23步进行模拟,远离溶洞区域单步设计为3 m,靠近溶洞区域单步设计为2 m,具体为“5×3 m、13×2 m、5×3 m”开挖步序。

不同级别围岩的地质力学性能参数如表 2所示,模型采用Druck-Prager屈服准则,在渗流模式下随每一开挖步分别进行收敛计算。

| 围岩 | 重度γ/ (kN·m-3) |

弹性模量 E/GPa |

泊松比 μ |

内摩擦角 φ/(°) |

内聚力 c/MPa |

| Ⅰ | 27 | 20 | 0.22 | 60 | 2.0 |

| Ⅱ | 27 | 15 | 0.23 | 50 | 1.8 |

| Ⅲ | 26 | 6 | 0.28 | 40 | 1.2 |

| Ⅳ | 25 | 3 | 0.32 | 30 | 0.8 |

| Ⅴ | 24 | 2 | 0.35 | 25 | 0.6 |

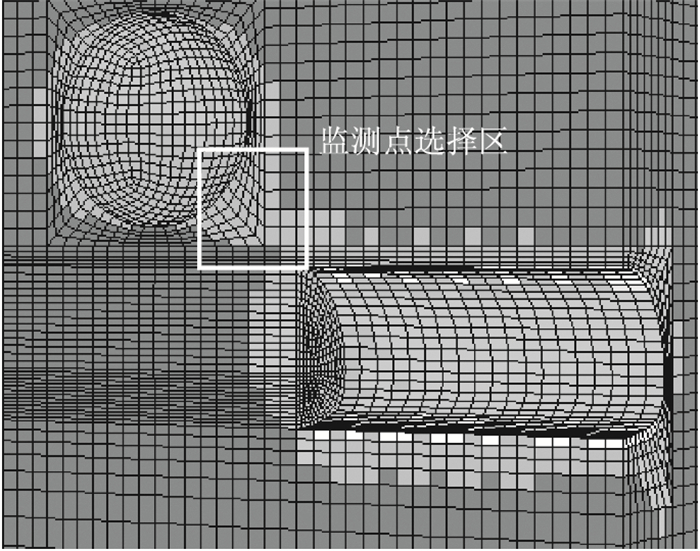

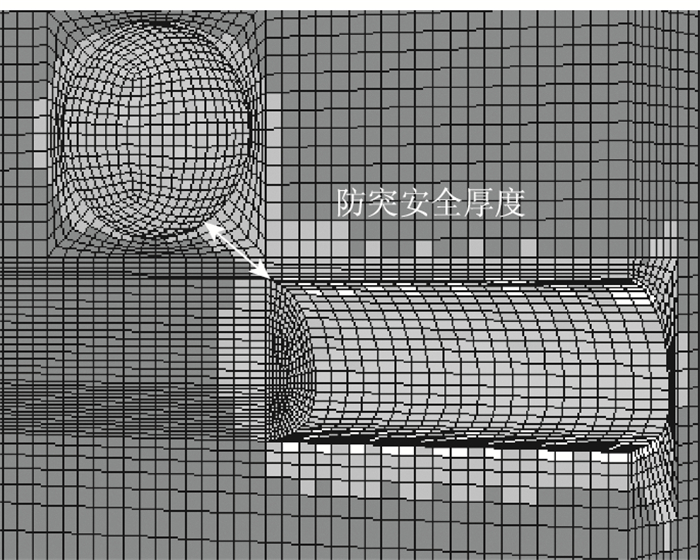

防突安全厚度的确定:每一个模型先计算完所有的开挖步,寻找溶洞与隧道之间围岩塑性区刚好贯通的开挖步,但此时并不认为发生突涌水(形成突水通道),在整个贯通的塑性区内覆盖式设置监测点,用以监测孔隙水压力的突变情况,当所有监测点孔隙水压力的单步变化速率均达到最大值时,即认为达到最危险开挖步,此时溶洞与隧道之间最短的直线距离为防突安全厚度。以d=2 m,R=6 m,P=0.50 MPa,h=300 m,S=Ⅲ工况为例,图 4为第7开挖步刚好达到塑性区贯通,白色方框为监测点选择区,图 5为第8步各监测点孔隙水压力单步变化速率均出现最大时的塑性区。

|

| 图 4 塑性区贯通图 Fig. 4 Plastic penetration area |

| |

|

| 图 5 防突安全厚度确定图 Fig. 5 Determination of safety thickness |

| |

同样,计算完所有的工况,相同方法确定出防突安全厚度(见表 3),进入软件系统,进行回归分析。

| 编号 | 溶洞距 离d/m |

溶洞半 径R/m |

溶洞水 压P/MPa |

围岩级 别S |

埋深h/ m |

安全厚度 Hs/m |

| 1 | 0.5 | 6 | 0.5 | 3 | 300 | 6.55 |

| 2 | 1 | 6 | 0.5 | 3 | 300 | 5.40 |

| 3 | 2 | 6 | 0.5 | 3 | 300 | 4.63 |

| 4 | 3 | 6 | 0.5 | 3 | 300 | 4.44 |

| 5 | 4 | 6 | 0.5 | 3 | 300 | 4.05 |

| 6 | 2 | 8 | 0.5 | 3 | 300 | 6.04 |

| 7 | 2 | 7 | 0.5 | 3 | 300 | 4.63 |

| 8 | 2 | 5 | 0.5 | 3 | 300 | 3.43 |

| 9 | 2 | 4 | 0.5 | 3 | 300 | 2.54 |

| 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 300 | 6.04 |

| 11 | 2 | 6 | 0.75 | 3 | 300 | 4.63 |

| 12 | 2 | 6 | 0.25 | 3 | 300 | 3.43 |

| 13 | 2 | 6 | 0.1 | 3 | 300 | 3.43 |

| 14 | 2 | 6 | 0.5 | 5 | 300 | 9.26 |

| 15 | 2 | 6 | 0.5 | 4 | 300 | 6.04 |

| 16 | 2 | 6 | 0.5 | 2 | 300 | 2.54 |

| 17 | 2 | 6 | 0.5 | 1 | 300 | 2.00 |

| 18 | 2 | 6 | 0.5 | 3 | 500 | 6.04 |

| 19 | 2 | 6 | 0.5 | 3 | 400 | 4.63 |

| 20 | 2 | 6 | 0.5 | 3 | 200 | 3.43 |

| 21 | 2 | 6 | 0.5 | 3 | 100 | 2.06 |

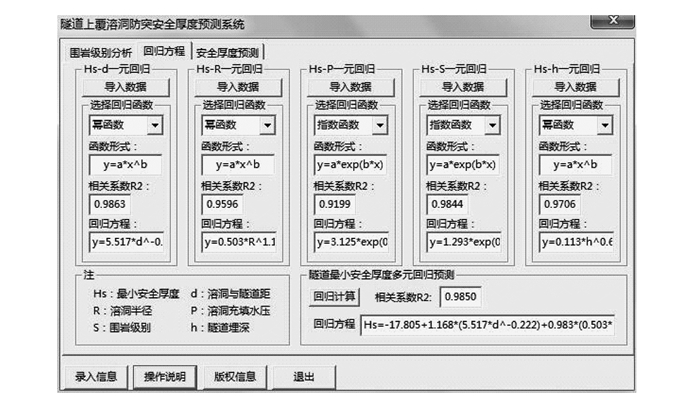

(1) 溶洞距离d与防突安全厚度Hs一元回归方程为:

|

(6) |

由式(6) 可知,在其他因素不变的情况下,顶部溶洞与隧道防突安全厚度随溶洞距离增大而减小,该回归方程的相关系数R2为0.986 3,拟合程度较好,其软件输出的拟合曲线如图 6(a)所示。

|

| 图 6 安全厚度与各因素拟合曲线图 Fig. 6 Fitting curves of safety thickness and factors |

| |

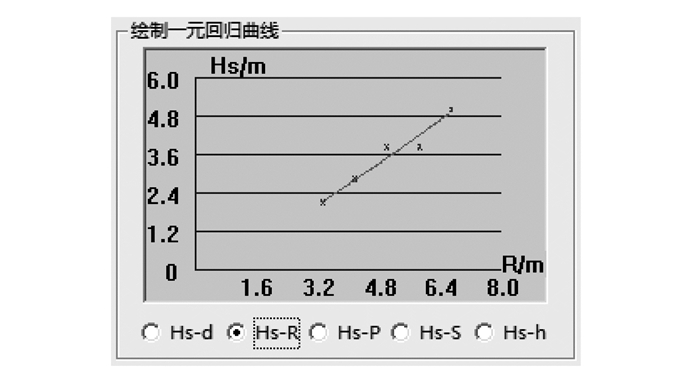

(2) 溶洞半径R与防突安全厚度Hs一元回归方程为:

|

(7) |

由式(7) 可知,在其他因素不变的情况下,顶部溶洞与隧道防突安全厚度随溶洞半径增大而增大,该回归方程的相关系数R2为0.959 6,拟合程度较好,其软件输出的拟合曲线如图 6(b)所示。

(3) 溶洞水压P与防突安全厚度Hs一元回归方程为:

|

(8) |

由式(8) 可知,在其他因素不变的情况下,顶部溶洞与隧道防突安全厚度随溶洞水压增大而减小,该回归方程的相关系数R2为0.919 9,拟合程度较好,其软件输出的拟合曲线如图 6(c)所示。

(4) 围岩级别S与防突安全厚度Hs一元回归方程为:

|

(9) |

由式(9) 可知,在其他因素不变的情况下,顶部溶洞与隧道防突安全厚度随围岩级别增大而减小,该回归方程的相关系数R2为0.984 4,拟合程度较好,其软件输出的拟合曲线如图 6(d)所示。

(5) 隧道埋深h与防突安全厚度Hs一元回归方程为:

|

(10) |

由式(10) 可知,在其他因素不变的情况下,顶部溶洞与隧道防突安全厚度随隧道埋深增大而减小,该回归方程的相关系数R2为0.970 6,拟合程度较好,其软件输出的拟合曲线如图 6(e)所示。

(6) 各因素与防突安全厚度Hs多元回归方程为:

|

(11) |

式(11) 即为防突安全厚度预测数学模型,该多元回归方程相关系数R2为0.985 0,拟合程度较好。

3.2 溶洞突水案例应用引用文献[2]中的溶洞突水实例,基于上述建立的防突安全厚度的预测模型,对实例中上覆溶洞与隧道之间的安全距离进行预测。

3.2.1 工程地质情况三峡翻坝高速公路鸡公岭隧道位于湖北省宜昌市秭归县境内,属于中国南方典型岩溶地质灾害易发区。该隧道为分离式隧道,左线长4 505 m,右线长4 540 m,最大埋深约338.5 m,属于深埋特长隧道,地下水丰富,极易造成突水灾害。隧道洞口采用削竹式和端墙式,采用管棚超前支护进洞。钢筋混凝土二次衬砌及洞内沟管采用C30混凝土,初期支护采用C25喷射混凝土,仰拱回填采用C15片石混凝土。

隧址区地层岩性以寒武系石牌组泥质页岩为主,为风化,夹杂薄层灰岩,页岩软弱破碎,遇水易软化,灰岩较硬,强度较高。隧道顶部地面为岩溶洼地,以寒武系覃家庙组白云岩为显著发育,洼地呈近似圆形,雨季有水流汇集,周围岩溶沟槽发育。地表出露封闭负地形面积比约为40%。

施工至隧道掌子面ZK19+509处施作了激发极化超前预报,探测范围为前方30 m(ZK19+509~ZK19+539),探测结果显示,在ZK19+513~ZK19+517附近围岩内,拱顶上方及斜上方存在电阻率低于40 Ω·m的地质异常体,推测此处围岩存在一溶洞溶腔含水体;在ZK19+524附近存在较大低于100 Ω·m,且局部低于40 Ω·m的地质异常体,推断该处为富水带。

根据对不良地质体的探测以及地质资料的分析,可以大致确定ZK19+517附近围岩内的溶洞溶腔位置,如图 7所示。

|

| 图 7 ZK19+517附近溶洞溶腔示意图 Fig. 7 Schematic diagram of karst cavity near ZK19+517 |

| |

3.2.2 参数选取与防突安全厚度预测

(1) 溶洞距离d与溶洞半径R

由于溶洞形状不规则,且延伸到隧道正洞,而防突安全厚度预测模型中溶洞简化为球体,故而,对ZK19+513~ZK19+517附近溶洞进行简化, 溶洞半径R为4.0 m,与隧道之间距离d为2.0 m。

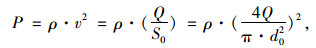

(2) 溶洞充填水压P

隧道施工至ZK19+507时,掌子面围岩出现较为明显的渗水现象;继续开挖至ZK19+509时,施工放在掌子面顶部(距拱顶约1 m处)施作超前钻探,进行探测,钻孔出现股状射流水体,水平射距为3 m,周围炮孔同样出现出水现象,水质呈泥黄色,总涌水量约200 m3/h。钻孔直径为90 mm。通过压强公式:

|

(12) |

式中,P为突水压强;ρ为突水密度;v为突水速度;Q为突水流量;S0为过水面积;d0过水截面直径。

计算可知,溶洞的充填水压强P为0.076 MPa。

(3) 围岩级别S与隧道埋深h

通过地质资料分析,隧道埋深h取为320 m,围岩级别通过对勘察资料的分析和专家评价,采用软件围岩等级评价模块进行分析,如图 8所示,可看出,ZK19+513~ZK19+517溶洞区域地质中的地下水和隧道埋深影响作用最大,权重分别占到0.243和0.222,最终围岩级别S评价结果为Ⅳ级。

|

| 图 8 围岩级别评价结果图 Fig. 8 Assessment result of surrounding rock grade |

| |

(4) 防突安全厚度预测结果输出

通过以上的分析和评价确定的参数输入到软件中,推测出溶洞与隧道防突安全厚度,如图 9所示。由图可知,防突安全厚度Hs为3.872 m。

|

| 图 9 防突安全厚度预测结果 Fig. 9 Prediction result of safety thickness |

| |

3.2.3 现场开挖验证

当掌子面开挖至ZK19+507时,围岩出现较为明显渗水,随后继续开挖,2009年12月4日晚,施工方在ZK19+509掌子面施作炮孔时,炮孔距离拱顶上方1 m处,当钻孔钻进4 m左右时,炮孔具有突进效应,随后水流从炮孔中涌出,水质呈黄色,携带一定的泥沙,总用水量达到200 m3/h,具备一定的水压,隧道被迫停工, 如图17所示。直至2009年12月6日,水流开始变为清澈,但涌水量仍未有减小。结合钻探结果和地质资料,综合分析,溶洞与隧道之间的危险段为ZK19+509~ZK19+513,此段可认为是防突防突安全厚度,即防突安全厚度Hs为4.0 m,与软件预测结果较为一致。

4 结论(1) 分别选择溶洞大小、溶洞水压、隧道埋深、围岩级别为单一变化因素,确定因素分级与计算工况,基于数值模拟获得不同工况下的防突安全厚度,作为安全厚度预测模型的数据样本,在工程中具有较大的参考意义。

(2) 以Microsoft Visual C++ 6.0为设计平台选择MFC AppWizard (exe)模块进行程序设计,根据层次分析法、多元回归理论,开发了一款隧道上覆溶洞防突安全厚度预测软件,内嵌信息录入、围岩级别评价、安全厚度回归、安全厚度预测及后处理模块,具有文字保存、图像显示功能,实现了对理论与繁琐计算的可视化操作。

(3) 运用软件系统对三峡翻坝高速鸡公岭隧道进行了案例分析,分析了ZK19+513~ZK19+517附近溶洞的防突安全厚度,利用软件进行预测显示安全厚度为3.872 m,而实际开挖过程中表现出4 m为安全厚度,二者一致性较好,能在一定程度上反映软件系统的可行性,对于隧道溶洞突水预测与控制有一定的参考作用。

| [1] | 赵延林, 曹平, 万文, 等. 巷道前伏承压溶洞突水灾变流固耦合分析[J]. 中南大学学报:自然科学版, 2014, 45(5): 1598-1604 ZHAO Yan-lin, CAO Ping, WAN Wen, et al. Fluid-solid Coupling Analysis of Water Bursting Catastrophe from Concealed Confined Karst Cave before Roadway[J]. Journal of Central South University:Science and Technology Edition, 2014, 45(5): 1598-1604 |

| [2] | 张炜, 李治国, 王全胜. 岩溶隧道涌突水原因分析及治理技术探讨[J]. 隧道建设, 2008, 28(3): 257-262 ZHANG Wei, LI Zhi-guo, WANG Quan-sheng. Cause Analysis and Countermeasures for Water Gushing of Karst Tunnels[J]. Tunnel Construction, 2008, 28(3): 257-262 |

| [3] | 许振浩, 李术才, 李利平, 等. 基于层次分析法的岩溶隧道突水突泥风险评估[J]. 岩土力学, 2011, 32(6): 1757-1766 XU Zhen-hao, LI Shu-cai, LI Li-ping, et al. Risk Assessment of Water or Mud Inrush of Karst Tunnels Based on Analytic Hierarchy Process[J]. Rock and Soil Mechanics, 2011, 32(6): 1757-1766 |

| [4] | 赵延林, 张盛国, 万文, 等. 基于流态转换理论巷道前伏溶洞突水的流固耦合-强度折减法分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(9): 1852-1862 ZHAO Yan-lin, ZHANG Sheng-guo, WAN Wen, et al. Solid-fluid Coupling-strength Reduction Method for Karst Cave Water Inrush before Roadway Based on Flow State Conversion Theory[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2014, 33(9): 1852-1862 |

| [5] | LI Shu-cai, ZHOU Zong-qing, LI Li-ping, et al. Risk Assessment of Water Inrush in Karst Tunnels Based on Attribute Synthetic Evaluation System[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2013, 38(9): 50-58 |

| [6] | SCHUBERT M, HØJ N P, RAGNØY A, et al. Risk Assessment of Road Tunnels Using Bayesian Networks[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, 48(2307): 2697-2706 |

| [7] | 李利平, 李术才, 陈军, 等. 基于岩溶突涌水风险评价的隧道施工许可机制及其应用研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2011, 30(7): 1345-1355 LI Li-ping, LI Shu-cai, CHEN Jun, et al. Construction License Mechanism and Its Application Based on Karst Water Inrush Risk Evaluation[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2011, 30(7): 1345-1355 |

| [8] | LI Xue-ping, LI Yu-nan. Research on Risk Assessment System for Water Inrush in the Karst Tunnel Construction Based on GIS:Case Study on the Diversion Tunnel Groups of the Jinping Ⅱ Hydropower Station[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2014, 40(2): 182-191 |

| [9] | 李术才, 薛翊国, 张庆松, 等. 高风险岩溶地区隧道施工地质灾害综合预报预警关键技术研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2008, 27(7): 1297-1307 LI Shu-cai, XUE Yi-guo, ZHANG Qing-song, et al. Key Technology Study on Comprehensive Prediction and Early-warning of Geological Hazards during Tunnel Construction in High-risk Karst Areas[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008, 27(7): 1297-1307 |

| [10] | 葛颜慧, 李术才, 张庆松, 等. 基于风险评价的岩溶隧道综合超前地质预报技术研究[J]. 岩土工程学报, 2010, 32(7): 1124-1130 GE Yan-hui, LI Shu-cai, ZHANG Qing-song, et al. Comprehensive Geological Prediction Based on Risk Evaluation during Tunneling in Karst Area[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2010, 32(7): 1124-1130 |

| [11] | 钟世航, 孙宏志, 李术才, 等. 隧道及地下工程施工中岩溶裂隙水及断层、溶洞等隐患的探查、预报[J]. 岩石力学与工程学报, 2012, 31(增1): 3298-3327 ZHONG Shi-hang, SUN Hong-zhi, LI Shu-cai, et al. Detection and Forecasting for Hidden Danger of Karst Fissure Water and Other Geological Disasters during Construction of Tunnels and Underground Projects[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2012, 31(S1): 3298-3327 |

| [12] | 石少帅. 深长隧道充填型致灾构造渗透失稳突涌水机理与风险控制及工程应用[D]. 济南: 山东大学, 2014. SHI Shao-shuai. Study on Seepage Failure Mechanism and Risk Control of Water Inrush Induced by Filled Disaster Structure in Deep-long Tunnel and Engineering Application[D]. Jinan:Shandong University, 2014. |

| [13] | 史世雍, 梅世龙, 杨志刚. 隧道顶部溶洞对围岩稳定性的影响分析[J]. 地下空间与工程学报, 2005, 1(5): 698-702, 716 SHI Shi-yong, MEI Shi-long, YANG Zhi-gang. Research on the Influence of Karst Cave in the Roof of Tunnel on Stability of Surrounding Rock[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2005, 1(5): 698-702, 716 |

| [14] | 赵明阶, 徐容, 刘绪华, 等. 隧道顶部溶洞影响围岩稳定性的模型试验研究[J]. 地下空间, 2003, 23(2): 153-157, 225 ZHAO Ming-jie, XU Rong, LIU Xu-hua, et al. A Model Test Study on Influence of Top Karst Cave on Stability of the Surrounding Rockmass during Tunnel Construction[J]. Underground Space, 2003, 23(2): 153-157, 225 |

| [15] | 李术才, 袁永才, 李利平, 等. 钻爆施工条件下岩溶隧道掌子面突水机制及防突安全厚度研究[J]. 岩土工程学报, 2015, 37(2): 313-320 LI Shu-cai, YUAN Yong-cai, LI Li-ping, et al. Water Inrush Mechanism and Minimum Safe Thickness of Rock Wall of Karst Tunnel Face under Blast Excavation[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2015, 37(2): 313-320 |

| [16] | 郭佳奇, 乔春生. 岩溶隧道掌子面突水机制及岩墙安全厚度研究[J]. 铁道学报, 2012, 34(3): 105-111 GUO Jia-qi, QIAO Chun-sheng. Study on Water-inrush Mechanism and Safe Thickness of Rock Wall of Karst Tunnel Face[J]. Journal of the China Railway Society, 2012, 34(3): 105-111 |

| [17] | 曹文贵, 程晔, 赵明华. 公路路基岩溶顶板安全厚度确定的数值流形方法研究[J]. 岩土工程学报, 2005, 27(6): 621-625 CAO Wen-gui, CHENG Ye, ZHAO Ming-hua. Studies on Numerical Manifold Method for Determination of Safe Thickness of karst Roof in Roadbed[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2005, 27(6): 621-625 |

| [18] | 王勇, 孙彩红. 岩溶隧道溶洞顶板安全厚度预测模型[J]. 隧道建设, 2005, 25(增1): 7-10, 59 WANG Yong, SUN Cai-hong. Prediction Model of Safe Thickness of Roof of Karst Caves under Tunnel[J]. Tunnel Construction, 2005, 25(S1): 7-10, 59 |

| [19] | 王勇, 乔春生, 孙彩红, 等. 基于SVM的溶洞顶板安全厚度智能预测模型[J]. 岩土力学, 2006, 27(6): 1000-1004 WANG Yong, QIAO Chun-sheng, SUN Cai-hong, et al. Forecasting Model of Safe Thickness for Roof of Karst Cave Tunnel Based on Support Vector Machines[J]. Rock and Soil Mechanics, 2006, 27(6): 1000-1004 |

| [20] | 郭明. 隐伏溶洞对隧道围岩稳定性的影响规律及鄂西山区岩溶处治技术研究[D]. 济南: 山东大学, 2014. GUO Ming. Study on Concealed Karst Cave's Influence on Karst Tunnel Stability and Treatment Technology on Tunnels of E-xi Mountainous[D]. Jinan:Shandong University, 2014. |

| [21] | 宋建禹. 隐伏溶洞与山岭隧道间安全厚度预测及其稳定性研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2012. SONG Jian-yu. Prediction of Safety Thickness between Concealed Karst Caverns and Mountain Tunnel and Research of Stability[D]. Chongqing:Chongqing Jiaotong University, 2012. |

| [22] | 周宗青, 李术才, 李利平, 等. 岩溶隧道突涌水危险性评价的属性识别模型及其工程应用[J]. 岩土力学, 2013, 34(3): 818-826 ZHOU Zong-qing, LI Shu-cai, LI Li-ping, et al. Attribute Recognition Model of Fatalness Assessment of Water Inrush in Karst Tunnels and Its Application[J]. Rock and Soil Mechanics, 2013, 34(3): 818-826 |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34