扩展功能

文章信息

- 温小栋, 赵莉, 董博

- WEN Xiao-dong, ZHAO Li, DONG Bo

- 梯度结构混凝土构件的设计、制备与性能评价

- Design, Preparation and Property Evaluation of Gradient Structure Concrete Members

- 公路交通科技, 2017, 34(7): 53-59

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(7): 53-59

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.07.008

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-02-14

2. 宁波工程学院 建筑与交通工程学院, 浙江 宁波 315016

2. School of Civil and Transportation Engineering, Ningbo University of Technology, Ningbo Zhejiang 315016, China

公路桥梁混凝土结构过早破坏的主要原因是外界环境中腐蚀介质通过保护层向混凝土内部迁移扩散,随之在内部发生各种物理化学反应[1];同时保护层在服役过程中要受到环境荷载的疲劳作用,使得保护层损伤逐步积累[2],这些损伤又加速了腐蚀介质的侵入。大量工程案例也证实[3-4]:恶劣环境下工程病害往往为保护层(或表层)耐久性不足引起结构的整体功能失效,即有害物质通过保护层的孔隙和裂缝渗透抵达钢筋表面,引起钢筋脱钝及腐蚀,混凝土结构耐久性很大程度上取决于混凝土保护层质量[5-6]。可见,提高地下混凝土构件耐久性的关键是降低混凝土的离子传输性,特别是降低保护层的离子传输性,这是实现混凝土结构件表层强化的重要内容,也是一种能经济有效提升海洋工程耐久性的防护措施。

20世纪90年代中期,新野正之等人提出功能梯度材料的概念,即:两种或两种以上不同性质的材料,采用先进复合技术,使其组分、结构和物性参数在空间上或一个方向连续平稳变化的非匀质材料。近年来,功能梯度水泥基复合材料在土木工程领域得到拓展,如:杨久俊[7-8]研究了组分梯度变化对功能梯度水泥基材料的热导性、力学性能的影响,结果表明组分梯度变化,使其隔热性能和力学性得到明显改善;温小栋[9]研究了高压富水与干燥两种环境下功能梯度混凝土和普通单层体系混凝土的体积稳定性,结果表明,功能梯度混凝土体系具有明显的体积稳定性;徐世烺[10]依据功能梯度概念,利用超高韧性水泥基复合材料(UHTCC)优秀的裂缝控制能力,将普通钢筋混凝土梁的受拉区纵向钢筋周围部分混凝土替换为UHTCC,开展功能梯度复合梁受弯性能研究;郑文忠[11]依据功能梯度理念,提出配筋梯度混凝土受弯结构件以降低承载能力极限状态下截面相对受压区高度,并对其受力性能进行研究;吕爱钟[12]引入功能梯度材料思想,对厚壁圆筒沿径向方向分层采用不同弹性模量的混凝土,使筒壁内应力分布均匀从而提高圆筒的弹性极限承载力;Mohamed M[13]采用加速腐蚀试验研究功能梯度混凝土梁和普通混凝土梁在腐蚀环境下的抗蚀性,结果表明,功能梯度混凝土梁表现出更优异的抗腐蚀能力;Dias C.MR[14]采用功能梯度材料理念,制备出PVA纤维随厚度及长度方向梯度变化的新型水泥基制波纹板,试验结果表明功能梯度板可节约纤维的用量,但没有降低抗弯性能;S.T. Quek[15]制备功能梯度水泥基复合板(PE纤维钢丝网水泥基材料为面层,煅烧矾土骨料混凝土为第二层,普通砂浆为底层),与普通材料相比,功能梯度板具有优越的抗冲击性。

然而上述研究大多停留在材料层面的性能测试, 如何对混凝土构件进行梯度结构设计的关键问题有待阐明;同时,与其他工程相比,地下工程现场浇注强度大,如何在现场将内外两层不同材料快速复合在一起制备出梯度结构混凝土构件,相关文献也尚未报道。文中结合实际工程提出梯度结构混凝土构件(Gradient Structure Concrete Member,简写:GSCM)的设计、制备方法,并以传统的单层混凝土构件为基准,对比分析GSCM性能。

1 GSCM设计原理与方法 1.1 设计原理混凝土在浇注与振捣时,在“边壁效应”的作用下水泥与集料中微细粒子、水及气泡容易在靠近模板或水平表面聚集,造成表层混凝土含有较多的水泥浆,水灰比与孔隙率也大于内部混凝土[3];此外,与内部混凝土相比较,表层混凝土的服役环境更为恶劣,表层混凝土易受到以水为载体的有害离子侵蚀,在干湿变化下这些离子更易在混凝土表面上吸附和沉积,使其局部的浓度达到很高,加速了有害离子向混凝土内部迁移[3]。因此,内因与外因作用下混凝土结构破坏往往始于表层混凝土的劣化。再则,地下混凝土结构往往体积巨大,混凝土用量大,采取通常的均质混凝土宏观设计往往增加成本,也难以获得理想的效果。

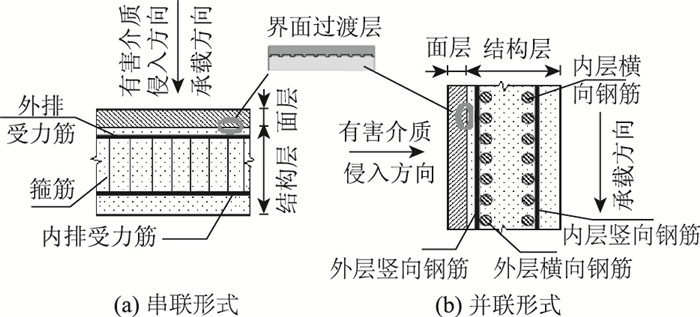

基于此,将功能梯度材料引入混凝土构件设计中,兼顾经济效益,提出混凝土构件的梯度结构设计原理,即:对混凝土构件进行分层设计,实现结构与功能的分立与统一,体现保护层/面层的防护功能,结构层/内层提供结构支撑功能,通过先进复合技术及材料相互渗透,使两层间复合界面弱化,缓和材料内部的热应力。其设计思想为普通混凝土的结构层+高抗裂自愈合,低传输性的面层按功能梯度材料形式进行复合,此外,考虑两种材料的电化学性的差异,结合区布置在构件最外层钢筋外侧一定距离;同时考虑构件的体型不同,GSCM结构示意如图 1所示。

|

| 图 1 GSCM结构示意 Fig. 1 Schematic diagram of GSCM structure |

| |

1.2 材料体系设计 1.2.1 面层材料

细观尺度下混凝土的结构主要由骨料、水泥浆体及骨料-浆体间的界面过渡区(ITZ)组成,其中ITZ典型度约为10~50 μm,其特点是空隙率高、结构疏松,存在大的、定向生长的Ca(OH)2,成为离子迁移和溶液渗透的快速通道,从而大幅度影响海洋环境下混凝土结构耐久性。

为了实现面层的防护功能,要求面层具有低的离子传输性、高抗裂自修复能力,需对混凝土细观结构中的ITZ进行改善与优化。基于此,按照最紧密堆积原理对面层材料进行颗粒填充体系设计,剔除粗骨料,控制细骨料最大粒径,使用超细粉体进一步填充的方式改善与优化界面过渡区;同时,依据裂缝微细化与修复理论,采用不同尺度纤维对面层材料的收缩裂缝稳定、细化与愈合。通过这些手段制备出无细观界面过渡区水泥基材料(MIF)专用面层材料[9]。

其主要材料[9]:强度等级为42.5R及以上的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥(C) 40%~70%;改性增强密实填充组分(MRP)30%~50%;减缩抗裂组分(SRC)2%~4%;主体骨架细颗粒材料(水泥质量1.0~1.5倍);憎水组分(H),0~3%。其中:(1) 改性增强密实填充组分(MRP)由超细粉体材料(M1) 及减水分散剂(M2) 组成,具有密实填充及减水增强效应。(2) 减缩抗裂组分(SRC)通过减小毛细管液面表面张力使裂纹细微化;同时利用憎水材料渗透性,快速渗透到裂缝处并就地反应填充修复裂缝起到抗裂修复的作用。(3) 主体骨架颗粒0.2~0.8 mm硅质颗粒。(4) 憎水组分其主要组分为硅烷凝胶,在基材表面毛细孔壁形成一个连续的空间憎水网络膜层,进而阻止以水为载体的腐蚀性介质侵入。MIF面层材料具体组分见表 1,MIF材料常规浇注时坍落度控制为180~200 mm,喷射施工时控制为120~140 mm,28 d抗压强度为72 MPa,28 d氯离子扩散系数为0.58×10-13m2/s。

| 胶凝材料/kg | SRC/kg | H/g | 骨架材料/kg | 水/kg | |||

| 水泥 | M1 | M2 | |||||

| MIF | 4.5 | 1.125 | 0.04 | 0.056 | 0~169 | 14.1 | 1.687 |

1.2.2 结构层材料

根据内层主要行使结构支撑的功能,采用C50普通混凝土作为内层材料,其配合比见表 2,坍落度为200 mm,28 d抗压强度为56 MPa。

C50混凝土采用的主要原材料如下:某水泥有限公司生产的P.O 42.5R普通硅酸盐水泥,武汉某集团公司提供的S95矿粉,武汉某高新技术有限公司生产的聚羧酸系高效减水剂,细度模数为2.7的巴河中砂,粒径为4.75~9.5 mm与4.75~26.5 mm按4:6混合的碎石。

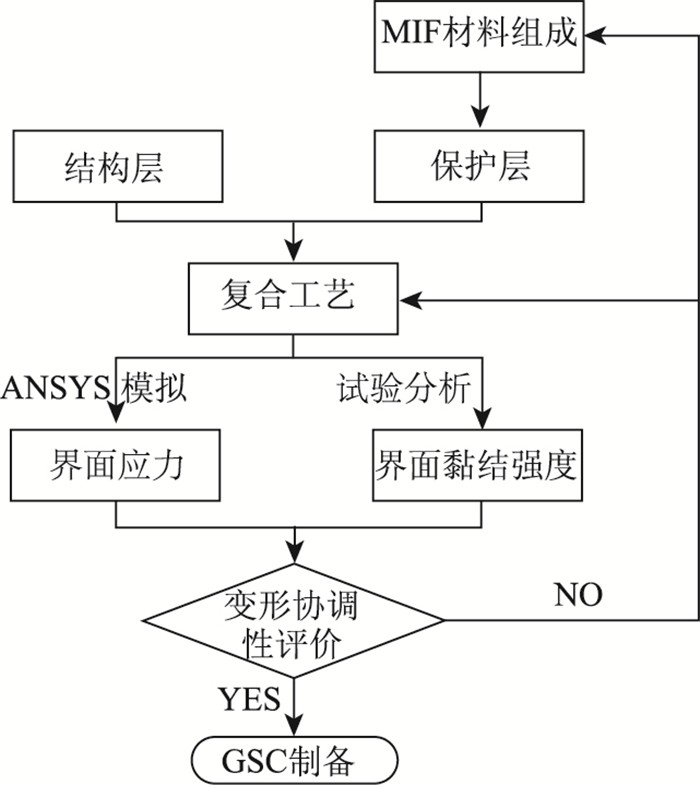

1.3 体系设计流程根据GSCM设计原理,按力学性和一般耐久性制备结构层,按MIF材料组分制备出面层;通过试验获得面层和结构层的界面黏结强度,同时根据各层的自由收缩变形试验结果,采用ANSYS模拟分析GSCM界面拉应力。若界面最大拉应力小于界面黏结强度,则两层变形协调性好,可作为最终的GSCM;若界面最大拉应力大于界面黏结强度,则两层变形协调性差,需通过调整MIF的材料组分及复合工艺,以减小界面最大拉应力和提高黏结强度达到要求,如图 2所示。

|

| 图 2 GSCM设计流程 Fig. 2 Design procedure of GSCM |

| |

2 GSCM的制备 2.1 工艺流程

GSCM制备的工艺流程如下。

(1) 串联结构

对于串联结构体型的GSCM制备工艺采取堆叠压印法,即:模板安装→钢筋绑扎→层材料准备→结构层浇注→界面压印→面层浇注→GSCM→脱模、养护。

(2) 并联结构

① 拔板浇注法

模板安装→钢筋绑扎→隔离板安装→各层材料准备→结构层浇注→面层浇注→抽拔隔离器→界面过渡层插捣→ GSCM →脱模、养护;

② 挂网喷射法

模板安装→钢筋绑扎→隔离网安装→各层材料准备→结构层浇注→模板内残余泥浆的清理→面层喷射→ GSCM →脱模、养护。

GSCM的面层厚度较大时则采取拔板浇注法,面层厚度较小时按挂网喷射法制备。

2.2 模板安装模板的加工及组装必须满足图纸上所要求的形状、线形与尺寸,并在规定的误差范围内。在浇注之前,检查脱模剂的涂抹情况、扣件的紧固状态,确保支撑设置牢靠,以免浇注期间发生位移和变形;浇注期间,要检查模板的状况,发现异常及时处理。

2.3 钢筋绑扎GSCM的钢筋分布间距和保护层厚度必须满足设计图纸和规范要求。保护层处理,主筋间隔1.0~1.2 m布置保护层定位夹;封模前,需对绑扎铁丝进行清理,铁丝头全部向内折。

2.4 隔离器/隔离网加工、安装按照GSCM各层位置固定隔离板或隔离网。(1) 隔离板的加工利用数控切割机将板材在靠近结构层的一侧切割形成许多深度不一的斜角片,结构层混凝土浇注完毕后,间歇一定时间后振动和提拔隔离板,在结构层上形成波纹状表面,以便形成与面层混凝土相连的机械式楔,起到界面增强作用。(2) 隔离网设计原则是:保证混凝土浇注时,网眼可被结构层混凝土骨料卡住,进而堵塞,起到先期的隔离作用;同时,硬化后,隔离网可使界面过渡区应力传递更加均匀,且网眼上卡住的骨料可以增大两层之间的摩擦力,提高界面的抗剪强度。基于此,隔离网采用FRP而成,其网眼[16]的形状为交错的圆台体,台体高3 mm,直径为2~4 mm。

2.5 混凝土浇注(1) 串联结构

对于串联结构,先进行结构层浇注,等待结构层混凝土不流淌或低流淌,再采用压印工艺进行界面增强处理,且在结构层凝结时间之前浇注完面层,确保两层之间的衔接。

面层浇注完后,视气温和凝结时间而定,约45 min,进行抹面,即:先使用长铝合金压尺,小幅上下移动,沿水平方向缓慢刮平去除多余混凝土,使混凝土表面平顺;待混凝土表面收水后使用灰匙进行光面,使表面平整光滑,手指轻按混凝土有微平凹痕时,用长匙精工抹平,力求表面光亮无灰匙印[17]。

(2) 并联结构

对于并联结构,支模时在两层之间增设隔离板,采取拔板浇注法进行GSCM混凝土成型,浇注原则是:① 垂直方向上,每次浇注高度控制在1~2 m内,混凝土布料1 m后,拔隔离板1 m,再布料,使隔离板始终距离混凝土面1 m,边浇注边向上拔;② 水平方向上,先浇注结构层,等待结构层不流淌或低流淌且在初凝时间之间,浇注面层,后抽拔隔离板,最后沿界面过渡层范围内进行交错式插捣,振捣棒快插慢拔,振捣时间约20 s。

若面层厚度较小时,采取挂网法施工,即:支模期间在两层之间增设特制的FRP隔离网,结构层混凝土浇注时,等待面层混凝土接近初凝时,采取喷射混凝土工艺进行面层材料浇注,这样减缓因面层混凝土的流淌带动结构层混凝土出现内损伤。期间若出现施工进度与混凝土的凝结时间不匹配时,采用缓凝剂加以调整。

喷射混凝土采取湿喷法,空压机输出工作压力控制在0.2~0.3 MPa,喷嘴与喷射面距离控制在1.0~1.5 m,角度控制在85°~95°之间,喷射厚度不超过30 mm。

2.6 养护混凝土浇注完后覆盖土工布,并且洒水润湿,养护时间不少于14 d。

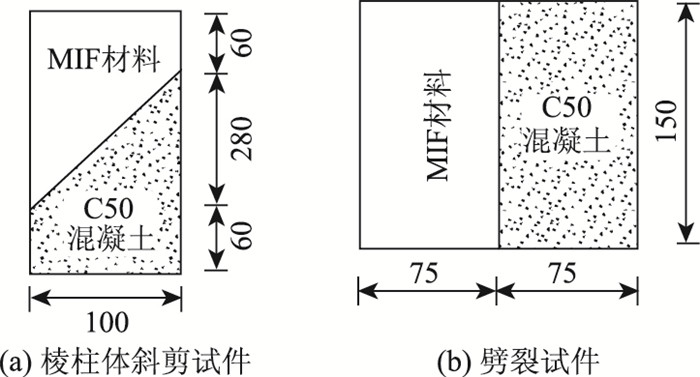

3 试验研究GSCM的面层、结构层材料的28 d自有收缩变形测试依据《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GB/T 50082—2009) 进行;采用ANSYS对GSCM在干燥收缩环境下黏结界面的应力分布;采用棱柱体斜剪[18]及劈裂试验对GSCM的界面黏结强度表征,其试件规格如图 3所示。

|

| 图 3 界面黏结强度测试试件的规格(单位:mm) Fig. 3 Specification of specimens used for interface bond strength test (unit:mm) |

| |

在此基础上,结合盾构管片制备与性能为例,按照第2节中串联结构GSCM的制备工艺成型1:1足尺构件(弧长4 000 mm,宽度2 000 mm,厚度500 mm,楔形量为55 mm)和1:5缩尺构件,其中GSCM的面层和结构层截面厚度按1:9复合。28 d龄期后,对GSCM足尺构件进行回弹检测推测其强度,采用裂缝检测仪对其裂缝跟踪检测,采用水压法进行抗渗试验;采用NEL法对1:5缩尺构件的芯样进行氯离子扩散系数测试。最后,以传统的单层C50混凝土构件为基准件,对GSCM的性能进行评价。

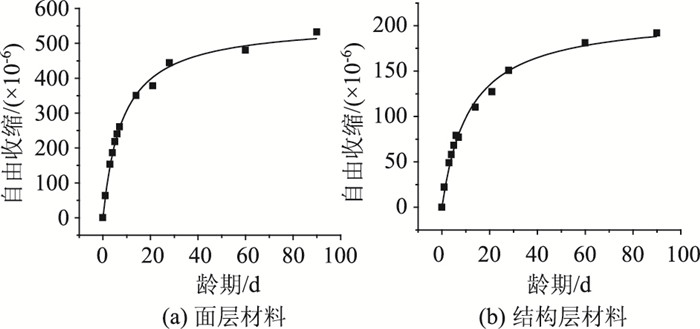

3.1 体积变形一致性 3.1.1 自有收缩变形图 4是保护层、结构层自由收缩变形的试验结果。由图 4可看出,两者的收缩趋势大致相同,分为3阶段,在14 d前是快速收缩阶段;14~21 d收缩逐渐趋于平缓;28 d达到稳定收缩阶段。

|

| 图 4 各层材料自由收缩 Fig. 4 Free shrinkage of various layers |

| |

3.1.2 界面收缩应力

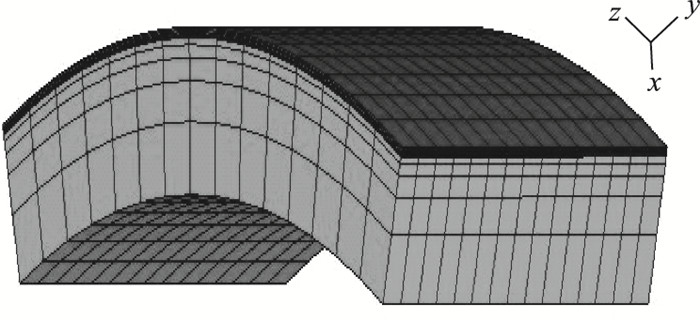

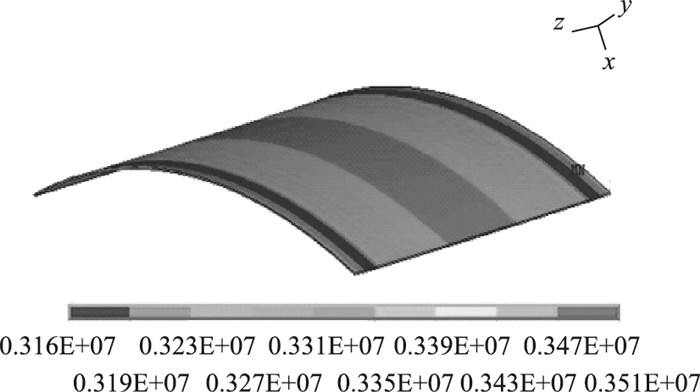

由于GSCM的面层、结构层自由收缩变形不一致,层间相互约束产生剪切应力,引起界面滑移,甚至出现开裂。又知面层、结构层收缩变形在28 d后进入稳定收缩阶段,因此文中采用ANSYS来计算28 d界面收缩应力。在面层和结构层的接触面上设置薄层;选用单元为SOLID 45单元,采用自由划分网格,建立三维有限元模型,见图 5;模型两端施加法向位移约束,施加荷载时采用等效温差荷载。图 6为薄壁单元的第一主应力,表 3为界面最大主应力计算值与界面黏结强度试验值的比较。

|

| 图 5 有限元分析网格 Fig. 5 Finite element analysis mesh |

| |

|

| 图 6 薄壁单元的第一主应力 Fig. 6 First principal stress of thin-walled finite element |

| |

| 试件编号 | 界面最大主应力计算值/MPa | 界面劈裂强度试验值/MPa | 界面抗剪强度试验值/MPa |

| GSCM | 3.51 | 6.20 | 3.97 |

由表 3可看出,界面最大收缩拉应力小于界面黏结强度试验值,因此,梯度结构混凝土构件不存在体积变形不一致性破坏。

3.2 强度检测构件的强度评价采取现场回弹法强度检测及留样试块抗压强度测试。结果表明:GSCM表层的强度值高于传统的单层管片,分别为56 MPa和73 MPa,强度提高约30%。

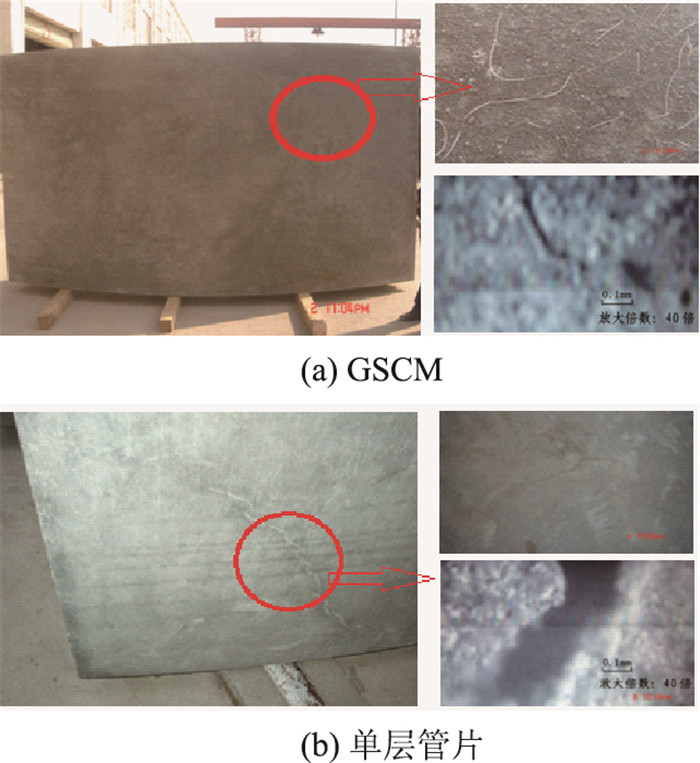

3.3 裂缝跟踪检测采用裂缝检测仪对构件裂缝进行现场跟踪观测。GSCM面层除纤维增强材料均匀分布于表面,未发现肉眼可见裂纹,仅存在少量宽度在0.02~0.05 mm之间不可见裂纹,如图 7所示;传统单层构件表面存在少许宽度在0.2~0.5 mm之间的浅表性可见裂纹,同时,用水喷湿后,表面显现出较多的龟裂纹。

|

| 图 7 混凝土管片的表观情况 Fig. 7 Superficial appearance of concrete segment |

| |

3.4 耐久性检测

对28 d龄期的管片进行抗渗试验,采用水压系统对管片外弧面施加水压,采用分级加压的方式,每次增量为0.2 MPa,每级持续15 min,当水压达到0.8 MPa后恒压4 h,如图 8所示。结果表明:传统的单层管片渗透深度为15 mm,而GSCM渗透深度为0 mm;同时从管片中分别取芯进行氯离子扩散系数检测,传统单层管片和GSCM的测试结果分别为12.8×10-13m2/s和8.7×10-13m2/s。

|

| 图 8 混凝土管片的抗渗性检测 Fig. 8 Impermeability detection of concrete segment |

| |

3.5 三环拼装检测

对GSCM管片进行三环拼装性能检测,如图 9所示。拼装试验表明,GSCM的宽度、弧长与厚度尺度均在允许偏差内;同时,管片拼装的环缝、纵缝、螺栓孔及内径圆整度符合规范要求,拼装性能良好,满足工程所需要求。

|

| 图 9 混凝土管片的三环拼装检测 Fig. 9 Three-ring assembly detection of concrete segment |

| |

4 结论

(1) 基于功能梯度材料理念,利用无细观界面过渡区水泥基材料的高抗裂自修复、低传输能力,对钢筋混凝土构件进行梯度复合结构设计,主动增强保护层;提出了相应的梯度结构混凝土构件的设计原理与流程。

(2) GSCM按面层、结构层分别设计并分层浇注,后复合成一整体;考虑两种材料的电化学性差异,结合区布置在构件最外层钢筋外侧一定距离;同时根据服役行为,GSCM可按串联结构、并联结构两种结构体型复合;根据GSCM结构体型提出堆叠压印法、拔板浇注法及挂网浇注法的制备方法。

(3) 以盾构管片为例,成型1:5的缩尺构件和足尺GSCM,试验结果表明:GSCM界面最大收缩拉应力小于界面黏结强度试验值,不会发生体积变形不一致性破坏;GSCM表层的强度提高幅度为30%;GSCM面层未发现肉眼可见裂纹,仅存在少量宽度在0.02~0.1 mm之间的不可见裂纹,而传统的单层管片存在宽度在0.2~0.5 mm的可见裂纹;GSCM渗透深度与氯离子扩散系数分别为0 mm和6.3×10-13 m2/s,而传统的单层管片为15 mm和12.8×10-13m2/s;GSCM管片三环拼装性能良好,满足工程要求。

| [1] | 邓忠, 赵尚传, 刘斌云. 基于多阶段定期检查数据的混凝土桥梁碳化耐久性评估方法[J]. 公路交通科技, 2016, 33(9): 64-68 DENG Zhong, ZHAO Shang-chuan, LIU Bin-yun. An Evaluation Method for Carbonation Durability of Concrete Bridge Based on Multiple Periodic Inspection Data[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 33(9): 64-68 |

| [2] | 周胜波, 龚文剑, 申爱琴. 荷载低温干燥条件下路面混凝土强度损伤及寿命预测模型[J]. 公路交通科技, 2016, 33(7): 35-39 ZHOU Sheng-bo, GONG Wen-jian, SHEN Ai-qin. A Strength Damage and Life Prediction Model of Pavement Cement Concrete under Loading, Low Temperature and Drying Condition[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2016, 33(7): 35-39 |

| [3] | BASHEER P A M, NOLAN É. Near-surface Moisture Gradients and in Situ Permeation Tests[J]. Construction and Building Materials, 2001, 15(2): 105-114 |

| [4] | 赵尚传. 海潮影响区混凝土桥梁耐久性评价[J]. 公路交通科技, 2009, 26(8): 110-114 ZHAO Shang-chuan. Design of Durability Recovery Resistance to Chloride Ingress for Existed Concrete Bridge in Marine Environment[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2009, 26(8): 110-114 |

| [5] | 彭建新, 张建仁. RC桥梁碳化腐蚀下的开裂风险、耐久性和全寿命成本分析[J]. 公路交通科技, 2011, 28(2): 37-44, 51 PENG Jian-xin, ZHANG Jian-ren. Cracking Risk, Durability and Life-cycle Cost for RC Bridge Subject to Carbonation-induced Corrosion[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2011, 28(2): 37-44, 51 |

| [6] | 王玉倩, 程寿山, 李万恒, 等. 国内外混凝土桥梁耐久性指标体系调查分析[J]. 公路交通科技, 2012, 29(2): 67-72 WANG Yu-qian, CHENG Shou-shan, LI Wan-heng, et al. Investigation and Analysis on Durability Index System of Domestic and Foreign Concrete Bridges[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2012, 29(2): 67-72 |

| [7] | 杨久俊, 海然, 董延玲, 等. 组分梯度复合对水泥基材料力学性能的影响[J]. 硅酸盐学报, 2002, 30(6): 803-806 YANG Jiu-jun, HAI Ran, DONG Yan-ling, et al. Effect of the Component Gradient Distribution on the Strength of Cement-based Composite Materials[J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2002, 30(6): 803-806 |

| [8] | YANG Jiu-jun, HAI Ran, DONG Yan-ling, et al. Effect of the Component and Fiber Gradient Distributions on the Strength of Cement-based Composite Materials[J]. Journal of Wuhan University of Technology:Materials Science Edition, 2003, 18(2): 61-64 |

| [9] | WEN Xiao-dong, MA Bao-guo, GAN Wei-zhong, et al. Design and Research on Gradient Structure Concrete Based on Volumetric Stabilization[J]. ACI Materials Journal, 2010, 107(6): 611-616 |

| [10] | 李庆华, 徐世烺. 超高韧性复合材料控裂功能梯度复合梁弯曲性能试验研究[J]. 中国科学:技术科学, 2009, 39(8): 1391-1406 LI Qing-hua, XU Shi-lang. Experimental Investigation and Analysis on Flexural Performance of Functionally Graded Composite Beam Crack-controlled by Ultrahigh Toughness Cementitious Composites[J]. Scientia Sinica:Technologica, 2009, 39(8): 1391-1406 |

| [11] | 周威, 郑文忠. 配筋梯度混凝土梁裂缝宽度实用计算方法[J]. 土木工程学报, 2011, 44(12): 42-49 ZHOU Wei, ZHEN Wen-zhong. Flexural Crack Width Calculation Method for Reinforced Gradient Concrete Beams of Normal and High Strength Concrete[J]. China Civil Engineering Journal, 2011, 44(12): 42-49 |

| [12] | 徐云乾, 吕爱钟, 张宁, 等. 厚壁圆筒最佳配筋方式的研究[J]. 隧道建设, 2011, 31(增1): 181-185 XU Yun-qian, LÜ Ai-zhong, ZHANG Ning, et al. Research on the Best Reinforcement Arrangement of Thick-walled Cylinder[J]. Tunnel Construction, 2011, 31(S1): 181-185 |

| [13] | MAALEJ M, AHMED S F U, PARAMASIVAM P. Corrosion Durability and Structural Response of Functionally-graded Concrete Beams[J]. Journal of Advanced Concrete Technology, 2003, 1(3): 307-316 |

| [14] | DIAS C M R, SAVASTANO Jr. H, JOHN V M. Exploring the Potential of Functionally Graded Materials Concept for the Development of Fiber Cement[J]. Construction and Building Materials, 2010, 24(2): 140-146 |

| [15] | QUEK S T, LIN V W J, MAALEJ M. Development of Functionally-graded Cementitious Panel Against High-velocity Small Projectile Impact[J]. International Journal of Impact Engineering, 2010, 37(8): 928-941 |

| [16] | 刘竞, 邓德华, 胡旭丽, 等. 壳坚隔联保护层结构中的钢网设计与施工[J]. 钢结构, 2008, 23(5): 29-32 LIU Jing, DENG De-hua, HU Xu-li, et al. Design and Construction of Steel Meshwork in High Durable Firm Shelling Separating-uniting Cover Structure[J]. Steel Construction, 2008, 23(5): 29-32 |

| [17] | 孟海, 夏云, 陈凤鸣, 等. 高精度钢筋混凝土管片制造技术[J]. 南水北调与水利科技, 2010, 8(2): 113-116, 122 MENG Hai, XIA Yun, CHEN Feng-ming, et al. Manufacturing Technology for High Precision Reinforced Concrete Tunnel Segment[J]. South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology, 2010, 8(2): 113-116, 122 |

| [18] | QIAN Jue-shi, YOU Chao, WANG Qing-zhen, et al. A Method for Assessing Bond Performance of Cement-based Repair Materials[J]. Construction and Build Materials, 2014, 68(4): 307-313 |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34