扩展功能

文章信息

- 刘伟, 林志伟

- LIU Wei, LIN Zhi-wei

- 基于MEPDG的柔性基层沥青路面车辙预估模型地方修正系数研究

- Study on Area Correction Factor of Rutting Prediction Model for Flexible Base Asphalt Pavement Based on MEPDG

- 公路交通科技, 2017, 34(6): 67-70, 78

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(6): 67-70, 78

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.06.010

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-08-24

2. 苏交科集团股份有限公司, 江苏 南京 211112;

3. 新型道路材料国家工程实验室, 江苏 南京 211112;

4. 清华大学 土木水利学院, 北京 100084

2. JSTI Group, Nanjing Jiangsu 211112, China;

3. National Engineering Laboratory for Advanced Road Materials, Nanjing Jiangsu 211112, China;

4. Shool of Civil Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China

AASHTO MEPDG为典型的力学-经验设计方法,其设计指标主要有:车辙永久变形、疲劳开裂、温度开裂、平整度指数。对于车辙变形,AASHTO MEPDG提出了相应的预测模型,可以分析不同阶段路面车辙的发展情况。力学-经验法预估模型综合了力学法和经验法的优势,同时经过了大量数据的校正,因此,AASHTO MEPDG所提出的路面性能预估模型比较全面,且其计算过程中所考虑到因素更为综合和客观,更能真实反映路面实际情况,准确性较高[1-6]。但由于其模型的校正主要是依托美国LTPP试验路段的实测数据,美国的气候条件、交通荷载组成等与我国也有较大的差异,因此该模型具有地域的局限性[7-9]。

虽然AASHTO MEPDG所提出的路面性能预估模型的结论不能直接指导我国沥青路面的新建和养护,但提出模型的思路和方法值得研究借鉴。基于此,文中主要基于AASHTO MEPDG中的车辙预估模型,同时依据沪宁高速公路扩建工程柔性基层沥青路面路段的车辙持续观测数据,对车辙预估模型进行修正,得到更适用于我国使用条件的地方修正系数。

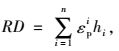

1 MEPDG车辙预估模型[10-16]AASHTO MEPDG设计方法中的车辙预估模型是基于累积损伤原理, 分别计算每个“亚层”在每个“亚季节”内产生的累积变形。在计算中,考虑了不同结构层的材料类型,分别进行计算,路面结构的总变形由式(1) 计算:

|

(1) |

式中,RD为路面车辙总变形;n为亚层数;εpi为第i亚层的塑性应变;hi为第i亚层的厚度。

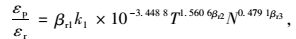

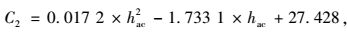

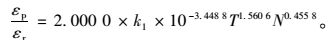

沥青混凝土层的车辙变形预估模型为:

|

(2) |

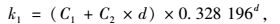

|

(3) |

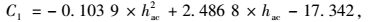

|

(4) |

|

(5) |

式中,εp为N次荷载作用下的累积塑性变形;εr为回弹应变,它是沥青混凝土性质、温度和荷载作用频率的函数;N为荷载作用次数;T为温度;βr1,βr2,βr3为地方修正系数;hac为沥青层总厚度;d为到计算点的深度。

2 MEPDG输入参数处理在AASHTO MEPDG设计方法中,输入参数有3个输入水平:

水平1:通过实测得到输入参数;水平2:利用相关关系来确定所需要的输入参数;水平3:利用全国和地区的典型值来确定输入参数。

文中对于交通轴载谱和气候输入参数均进行了实际统计分析,按照水平1输入。沥青混合料的动态回弹模量根据试验结果,采用水平1进行输入,其他道路结构参数采用水平2或水平3输入进行计算。

2.1 交通荷载输入参数交通荷载利用沪宁高速的计重收费数据进行统计分析。按照美国联邦公路局的车辆分类系统,在该分类系统中,所有车辆共分为13种类型。在该分类系统中,由于1,2,3类车重量轻,对路面的破坏可以忽略不计,所以MEPDG中只考虑从第4类至第13类车辆,并将之统一称为卡车。交通荷载输入参数包括:卡车月调节系数、车辆类型分布系数、卡车小时分布系数、轴数系数、轴载分布系数。

2.2 气候输入参数气候输入参数是通过收集苏锡地区2002年至2003年大气温度、降雨量、风速、日照百分比和相对湿度的每小时数据,并从水文地质报告中得到了季节地下水位的情况,利用增强集成环境模型(EICM)预测路面结构和土基中以下和环境有关的变量:温度、回弹模量调节系数、孔隙水压力、含水量、冰冻深度、排水性能等。

2.3 道路结构参数(1) 沥青混合料的动态模量

沥青混合料的动态模量和动态模量主曲线由试验来实测确定,试验方法为AASHTO T320。

(2) 非胶结材料和土基的材料参数

级配碎石层和土基通过室内试验得到塑性指数和级配,并通过MEPDG计算得到模量值。泊松比使用了设计软件提供的默许值。

3 实测车辙数据的处理2006年至2014年,通过对沪宁高速无锡段柔性基层路段的连续观测,每年进行1次车辙检测,积累了大量的数据。车辙测量采用道路多功能检测车进行测量,并进行人工测量校准,每年测定1次,测定频率为每车道10 m/点。文中采用数值最大的第4车道车辙数据进行分析。

采用上述数据对车辙预估模型验证与修正时,存在较大的困难,主要由于数据量很大,且由于施工质量波动影响,数据的离散性较大。同时沪宁方向和宁沪方向的交通荷载有较大的差异,主要表现在宁沪方向的超载车辆较多,因此车辙发展比沪宁方向速度快,导致数据的不连续性和代表性较差。

相比而言,沪宁方向的交通荷载较轻,车辙发展较为缓慢,基本未进行车辙修补,车辙实测数据具有较好的代表性。因此,文中采用沪宁方向的车辙实测数据进行MEPDG车辙预估模型的修正,每年样本数据2 270个,7年合计样本数量为15 890个实测车辙数据。采用宁沪方向的车辙实测数据模型进行修正后验证,合计样本数量为4 540个实测车辙数据。

在采用MEPDG车辙预估模型进行车辙预估计算时,采用的是90%设计可靠度,因此对各年度沪宁方向柔性基层路面结构的车辙实测数据基于正态分布进行处理,采用对应90%频数比例的实测车辙值。

对于无锡段柔性基层沥青路面结构,由于处于同一交通量断面,可认为交通量、温度等主要的车辙影响因素是相同的,不同段落的车辙实测值应为满足正态分布的随机变量。通过对各年度的车辙实测值分析,可验证此假设。

对历年的车辙数据进行整理,得到用于模型修正的车辙实测值,见表 1。

| 检测时间 | 2007年 6月 | 2008年 10月 | 2009年 10月 | 2010年 10月 | 2011年 10月 | 2012年 10月 | 2013年 10月 |

| 平均值 | 2.18 | 3.55 | 4.47 | 4.3 | 5.58 | 5.78 | 6.16 |

| 标准差 | 1.23 | 1.9 | 2.3 | 1.67 | 1.24 | 1.66 | 1.45 |

| Μ | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 | 1.282 |

| 90%可靠度 实测车辙 | 3.76 | 5.99 | 7.42 | 6.44 | 7.17 | 7.91 | 8.02 |

4 MEPDG车辙预估模型的修正[5, 17-21]

3个地区校正系数βr1,βr2,βr3,其中βr2,βr3分别为温度、交通量相关的幂指数。在本研究中,仅针对无锡段的车辙数据进行分析,各段落的温度条件是相同的,而随交通量的增长而逐年增大。

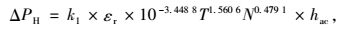

4.1 模型修正在MEPDG车辙预估模型的修正过程中首先采用系统默认的地方修正系数,即βr1=βr2=βr3=1,由此可得:

|

(6) |

式中,N为重复荷载作用次数,按照轴载谱等效换算的累计当量轴次;ΔPH为修正后的车辙预测值。

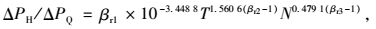

将式(2) 除以(6),可得到MEPDG车辙预估模型修正前后的关系式,即:

|

(7) |

式中ΔPQ为修正前的车辙预测值。

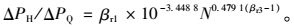

在本研究中,认为沪宁无锡段柔性基层路段的各段落温度条件是相同的,不作为变量考虑,因此对温度的幂指数βr2暂不修正,即认为βr2=1,则式(7) 简化为:

|

(8) |

以式(8) 为Excel规划求解其中的关系函数,基于沥青路面车辙的实测值与MEPDG的车辙预测值,采用最小化误差平方和(MinSSE)来进行车辙预估模型的修正,采用沪宁方向的实测车辙,运算数据见表 2。

| 检测时间点 | 车辙/mm | 地方修正 系数 | 误差平 方和 | ||

| 实测 | 修正前 预测 | 修正后 预测 | |||

| 2007年6月 | 3.76 | 3.4 | 4.72 | βr1=2.000 0 | 2.288 9 |

| 2008年10月 | 5.99 | 4.15 | 5.68 | βr2=1.000 0 | — |

| 2009年10月 | 7.42 | 4.7 | 6.39 | βr3=0.951 3 | — |

| 2010年10月 | 6.44 | 5.05 | 6.81 | — | — |

| 2011年10月 | 7.17 | 5.45 | 7.32 | — | — |

| 2012年10月 | 7.91 | 5.8 | 7.76 | — | — |

| 2013年10月 | 8.02 | 6.15 | 8.19 | — | — |

将地区修正系数代入式(2),可得到修正后的MEPDG车辙预估模型如下:

|

(9) |

为了验证修正后的车辙预估模型,采用另外半幅(宁沪方向)两年有效的全部车辙数据(2009年前未进行任何维修)进行验证。

采用修正后的车辙预估模型,宁沪方向的修正后预测车辙基本与实测车辙接近,并且修正前后误差平方和分别为24.240 4,6.224 8,表明修正后的预估模型得到的预测数据与实测数据之间的拟合性更高,预估模型的精度提高,见表 3。

| 检测时间点 | 车辙/mm | 误差平方和 | |||

| 实测 | 修正前预测 | 修正后预测 | 修正前 | 修正后 | |

| 2007年6月 | 7.77 | 6.95 | 9.60 | 24.240 4 | 6.224 8 |

| 2008年10月 | 13.68 | 8.82 | 11.98 | — | — |

5 结论

文中利用无锡段沪宁方向柔性基层路面实测车辙,采用规划求解方法对MEPDG车辙预估模型进行了修正,得到了地区修正系数和修正后的车辙预估模型,并采用宁沪方向有效实测车辙数据对修正后的预估模型进行了验证。

(1) 基于MEPDG车辙预估模型,通过数理统计方法和沪宁方向柔性基层路面实测车辙数据,实现了预估模型的地方修正。

(2) 采用规划求解方法对MEPDG车辙预估模型进行了修正,得到了地区修正系数及修正后的车辙预估模型,

(3) 对修正后的车辙预估模型进行了数据验证,结果表明得到的预测数据与实测数据之间的拟合性高。

| [1] | RETHERFORD J Q, MCDONALD M. Reliability Methods Applicable to Mechanistic-empirical Pavement Design Method[J]. Transportation Research Record, 2010, 2154: 130-137 |

| [2] | BRCAKAH T M, WILLIAMS R C, HCRZMANN O E, et al. Effects of Using Accurate Climatic Conditions for Mechamstic-empirical Pavement Design[J]. Journal of Transportation Engineering, 2011, 137(1): 84-90 |

| [3] | 陈兴伟. 力学-经验路面设计指南(MEPDU)简介[J]. 上海公路, 2011(3): 56-59 CHEN Xing-wei. The Introduction of Mechanistic-empirical Pavement Design Guide (MEPDU)[J]. Shanghai Highways, 2011(3): 56-59 |

| [4] | NCHRP. Sensitivity Evaluation of MEPDU Performance Prediction Final Report[R]. Washington, D.C.: NCHRP, 2011. |

| [5] | 汪海年, 张琛, 尤占平, 等. 基于数理统计方法的MEPDG车辙预估模型校正[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2013, 33(6): 15-18 WANG Hai-nian, ZHANG Chen, YOU Zhan-ping, et al. Calibration of Rutting Prediction Model in MEPDG Based on Mathematical Statistics Method[J]. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition, 2013, 33(6): 15-18 |

| [6] | Applied Research Associates. Guide for Mechanistic Empirical Pavement Design, NCHRP Project 1-37A[R]. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2004. |

| [7] | SIMPSON A L, THOMPSON T. LTPP Maintenance and Rehabilitation Data Collection Guide, FHWA-HRT-06-068[R]. Washington, D.C.: Federal Highway Administration, 2006. |

| [8] | JOHN S M, WILLIAM Y. Bellinger Identification Manual for the LTPP, FHWA-RD-03-031 [R]. Washington, D.C.: Federal Highway Administration, 2003. |

| [9] | SIMPSON A L, SCHMALZER P N, RADA G R. LTPP Project Laboratory Materials Testing and Handling Guide, FHWA-HRT-07-0-529 [R]. Washington, D.C.: Federal Highway Administration, 2007. |

| [10] | 鲁正兰, 孙立军. 沥青路面车辙预估方法的研究[J]. 同济大学学报, 2007, 35(11): 1476-1480 LU Zheng-lan, SUN Li-jun. Research on Rutting Prediction of Asphalt Pavement[J]. Journal of Tong-Ji University, 2007, 35(11): 1476-1480 |

| [11] | AASHTO. AASHTO Guide for Design of Pavement Structures[R]. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 1993. |

| [12] | TRB. Design of New and Reconstructed Flexible Pavements[R]. Washington, D.C.: National Cooperative Highway Research Program, 2004. |

| [13] | 邓学钧. 路面设计原理与方法[M]. 2版. 北京: 人民交通出版社, 2007: 374-388. DENG Xue-jun. Pavement Design Principle and Method[M]. 2nd.ed. Beijing: China Communications Press, 2007: 374-388. |

| [14] | 吕伟民. 沥青混合料设计原理与方法[M]. 上海: 同济大学出版社, 2001. LÜ Wei-min. Design Principle and Method of Asphalt Mixture[M]. Shanghai: Tongji University Press, 2001. |

| [15] | JABLONSKI B, REGEHR J, REMPEL G. Guide for Mechanistic-empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures, NCHRP Project: 1-37A, Final Report[R]. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2004. |

| [16] | 孙立军. 沥青路面结构行为理论[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005. SUN Li-jun. Asphalt Pavement Structural Behavior Theory[M]. Beijing: China Communications Press, 2005. |

| [17] | BROWN E R, COOLEY L A, HANSON D, et al. NCAT Test Track Design Construction and Performance, NCAT Report [R]. Washington, D.C.: NCAT, 2002. |

| [18] | TIM D, WEST R, PRIEST A, et al. Phase Ⅱ NCAT Test Track Results, NCAT Report[R]. Washington, D.C.: NCAT, 2006. |

| [19] | 徐世法, 朱照宏. 高等级道路沥青路面车辙的控制与防治[J]. 中国公路学报, 1993(3): 1-7 XU Shi-fa, ZHU Zhao-hong. Control and Prevention of Rutting in Asphalt Pavements of High-class Road[J]. China Journal of Highway and Transport, 1993(3): 1-7 |

| [20] | 栗培龙, 李洪华, 张争奇, 等. 沥青混合料车辙进程影响因素及预估模型研究[J]. 武汉理工大学学报, 2011(7) 57-61, 93 LI Pei-long, LI Hong-hua, ZHANG Zheng-qi, et al. Research on Influencing Factors and Prediction Model of Rutting Process for Asphalt Mixture[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2011(7) 57-61, 93 |

| [21] | HUSCHEK S. Evaluation of Rutting due to Viscous Flow in Asphalt Pavements[C[DK]]//Proceedings of Fourth International Conference on the Structural Design of Asphalt Pavements. Ann Arbor:University of Michigan, 1977. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34