扩展功能

文章信息

- 王旭东

- WANG Xu-dong

- 足尺路面试验环道路面结构与材料设计

- Design of Pavement Structure and Material for Full-scale Test Track

- 公路交通科技, 2017, 34(6): 30-37

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(6): 30-37

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.06.005

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-07-22

2. 道路结构与材料交通行业重点实验室(北京), 北京 100088

2. Key Laboratory of Road Structure and Material of Ministry of Transport(Beijing), Beijing 100088, China

足尺试验环道可同时比较多种路面结构和材料使用性能的时空等效性,且具有基础试验数据采集可控性强、试验数据完整性好、试验效率高的优点。建设足尺路面试验环道并开展相关研究受到了国内外道路科技工作者的广泛重视。美国20世纪50年代末铺筑的AASHTO试验路孕育了迄今道路行业最具影响力的AASHTO设计指南[1-2];美国西部环道、MnROAD和NCAT环道促进了世界著名的SUPERPAVE设计方法和MEPGD设计方法的诞生[3-8];法国在南特试验环道的基础上提出了法国的设计方法;南非在20世纪70年代首先开展的HVS加速加载足尺试验奠定了其在半刚性基层沥青路面技术领域的地位。然而,足尺路面试验环道在我国还处于空白,与欧美道路工程领域领先的国家相比存在明显的差距,这与我国道路技术快速发展的现状不相称,同时也制约了我国追赶世界先进道路技术的步伐。

2006年,沙庆林院士首次建议建设我国的足尺路面试验环道,经多年的论证、设计和建设,2015年11月,足尺路面试验环道土建系统正式建成,简称为RIOHTRACK。

1 技术定位及目标RIOHTRACK环道研究的技术定位是:以华北地区气候和地质条件为基础,在相同的荷载作用条件下,研究、比较不同路面结构和材料的实际服役规律。

围绕足尺环道的技术定位,第1期的研究方案和目标确定为:在3~5 a的试验期内,施加5 000~8 000万次的累计标准轴载[9-11],相当于30~40 a的道路使用寿命,重点研究以下6个技术问题。

(1) 比较不同刚度路面结构全寿命周期内的演化规律,通过大数据分析,确定路面结构的综合服役性能指标。

(2) 验证不同沥青路面结构的弯沉/疲劳/车辙设计模型与指标。

(3) 研发在役路面残余寿命的评估方法与指标模型。

(4) 开展基于非均质材料结构行为的长寿命路面设计方法研究。

(5) 研发基于服役性能的典型路面材料体积-力学设计方法。

(6) 开展耐久低成本的功能恢复与结构补强的养护对策与方法研究。

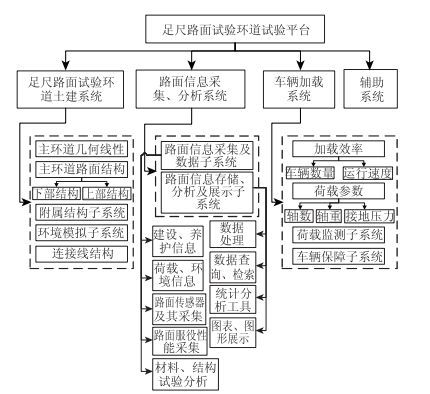

2 RIOHTRACK的构成为了实现总体的研究目标,本足尺环道的试验系统平台主要由4个系统构成:(1) 足尺路面试验环道土建系统;(2) 路面信息采集、分析系统;(3) 车辆加载系统;(4) 辅助系统,如图 1所示。

|

| 图 1 足尺路面试验环道试验平台 Fig. 1 Testing platform of RIOHTRACK |

| |

足尺路面环道呈椭圆形闭合曲线,对称布置,总长约2 039 m,路基宽度15 m。环道采用单向行驶的双车道方案,圆曲线段设置超高、加宽,路拱横坡向内侧倾斜,不设纵坡。在一侧的直线段(约500 m长)设置路基湿度模拟控制模块,可以调节、控制路基内部的湿度,用以研究路基承载能力变化对上部路面结构使用性能耐久性的影响。此外,为了便于环道试验过程中的检测与观察,在直线段的外侧设置两条观察通道。

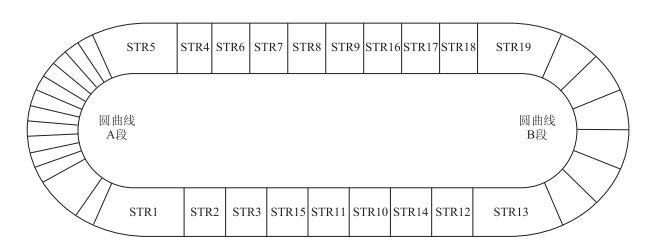

根据环道的线形特征和试验目的,环道分为3个部分,共设置38个试验路段,见图 2。第1部分布设在环道的直线段和缓和曲线段,总长1 428 m,共铺设19种沥青路面结构,为主试验路面结构段,用于研究沥青路面结构与材料的长期使用性能及其演化规律。第2段为圆曲线A段,总长304.978 m,铺设13段水泥混凝土路面结构。第3段为圆曲线B段,总长304.978 m,铺设6段沥青路面结构,用于研究沥青路面抗车辙技术。

|

| 图 2 RIOHTRACK试验路段分布图 Fig. 2 RIOHTRACK testing sections |

| |

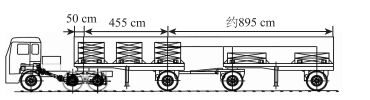

足尺路面试验环道的加载将采用单轴重最大为20 t的多轴重载拖车,见图 3。设计运行速度40~60 km/h。按照现行规范弯沉指标累积标准轴载作用次数的换算方法,该车行驶1次相当于累计标准轴载作用约100次。如果按照40 km/h的速度每天行驶8 h,每年有效运营200 d,则每年每辆车可加载32×105次标准轴载。按照设计能力5辆加载车(每辆车平均运行间距400 m),则每年可加载16×106次标准轴载。

|

| 图 3 加载车设计图 Fig. 3 Design drawing of loading vehicle |

| |

3 沥青路面结构与材料

试验环道设置了19种主试验路面结构(设置于直线段和缓和曲线段),以此研究、比较这些不同结构刚度组合的沥青路面结构和材料长期使用性能及其演化规律。这些路面结构的沥青混凝土结构层厚度有12, 18, 24, 28, 36, 48 cm(或52 cm),基本涵盖了目前我国高等级公路所有的沥青混凝土结构层厚度,以及欧美柔性基层、全厚式沥青路面的厚度。从基层结构类型角度看,包含了刚性基层结构、半刚性基层结构、柔性基层结构以及全厚式沥青路面结构4种典型结构。

下面根据19种试验路面的结构特点,分7类逐一说明。

3.1 第1类:强基薄面型半刚性基层结构(见表 1)| 层与总厚度 | STR1 | STR2 | STR3 |

| 第1层 | 4 cm SBS-SAC13 | 4 cm SBS-AC13 | 4 cm SBS-AC13 |

| 第2层 | 防1 | 防1 | 防1 |

| 第3层 | 8 cm A30-AC20 | 8 cm A30-AC20 | 8 cm A30-AC20 |

| 第4层 | 防2 | 防2 | 防2 |

| 第5层 | 20 cm CBG-A | 20 cm CBG-A | 20 cm CBG-A |

| 第6层 | 20 cm CBG-A | 20 cm CBG-A | 20 cm CBG-A |

| 第7层 | 20 cm CS | 20 cm CS | 20 cm GB |

| 第8层 | 20 cm CS | — | — |

| 沥青层总厚度 | 12 cm | 12 cm | 12 cm |

| 基层总厚度 | 80 cm | 60 cm | 60 cm |

| 注:防1为改性沥青防水黏结层,设计洒布量为2.2~2.4 kg/m2;防2为改性沥青防水黏结层,设计洒布量为1.8~2.0 kg/m2,下同。 | |||

包含STR1、STR2和STR3这3种结构。3种结构的沥青混凝土结构层厚度为12 cm,采用较厚的高强度半刚性材料做基层和底基层,是我国正在推行的长寿命半刚性基层的典型结构之一。该结构与我国传统使用的半刚性基层结构有以下不同:

(1) 半刚性材料CBG-A的强度比原有指标明显提高,基层设计强度达6 MPa。

(2) 采用改性沥青防水黏结层加强半刚性基层与沥青面层、两层沥青面层之间的层间结合,并起到延缓反射裂缝、防止水损坏的作用。

(3) 沥青下面层均采用低标号沥青生产的高模量沥青混凝土。

这3种路面结构在基层组合设计上存在以下差异:

(1) STR1为典型第2代半刚性基层结构[12],设置4层半刚性材料结构层,基层总厚度达到80 cm。

(2) 与STR1相比,STR2减少了1层水泥土底基层CS,这是我国目前较为普遍使用的3层半刚性基层结构,基层总厚度60 cm。

(3) STR3同样设置60 cm基层,但底基层采用20 cm级配碎石GB。

从结构形式看出, STR1结构整体承载能力最高,STR2次之,STR3最弱,因此,这组结构可比较、评价半刚性材料结构层承载能力变化对整体路面结构使用性能的影响。

3.2 第2类:刚性基层结构及应力吸收层(见表 2)| 层与总厚度 | STR4 | STR5 | STR6 |

| 第1层 | 4 cm SBS-AC13 | 4 cm SBS-AC13 | 4 cm SBS-AC13 |

| 第2层 | 防1 | 防1 | 防1 |

| 第3层 | 6 cm A30-AC20 | 6 cm A30-AC20 | 10 cm A30-AC25 |

| 第4层 | 黏层 | 黏层 | 黏层 |

| 第5层 | 2 cm SBS-AC10 | 2 cm SBS-AC10 | 2 cm SBS-AC10 |

| 第6层 | 黏层 | 黏层 | 黏层 |

| 第7层 | 24 cm LCC | 24 cm CC | 20 cm CBG-A |

| 第8层 | 20 cm CBG-A | 20 cm CBG-A | 20 cm CBG-A |

| 第9层 | 20 cm CS | 20 cm CS | 20 cm CS |

| 沥青层总厚度 | 12 cm | 12 cm | 16 cm |

| 基层总厚度 | 64 cm | 64 cm | 60 cm |

包含STR4、STR5和STR6这3种结构。从路面结构功能划分角度看,刚性基层结构与第1类的高强度半刚性基层比较接近,但刚性材料的刚度仍明显大于半刚性材料,因此在相同厚度条件下其承载能力更高,即当承载能力需求一样时,采用刚性基层的结构厚度应小于半刚性基层结构。STR4和STR5贫混凝土LCC和水泥混凝土CC的刚性基层厚度为64 cm,明显小于STR1的80 cm。这两个厚度的差异是否能获得相当的承载能力,则需要后续加载试验检测。

考虑到目前我国高等级公路中刚性基层上的沥青面层厚度一般为9~16 cm,以12 cm为主,因此本试验路段选择12 cm厚度的沥青面层。另外,由于刚性基层上的裂缝对沥青面层的影响是普遍关注的问题(特别是水泥混凝土面板上的横向、纵向接缝),为此,STR4和STR5都设置了2 cm的应力吸收层混凝土作为整体结构抗反射裂缝的功能层。STR6采用高强度半刚性基层,与第1类结构类似,但由于考虑应力吸收层的设置,仍将其归于第2类。后期将比较其抗裂效果与第1类结构、第2类刚性基层结构的差异。

此外,STR6设置16 cm沥青面层结构总厚度的另一个目的是研究优化沥青面层各层厚度的功能组合。16 cm是我国2000年以前高速公路常用的沥青面层厚度,一般常根据铺设沥青混合料的最大公称粒径按照(4+5+7) cm和(5+5+6) cm等形式组合沥青面层厚度,这种组合方式的不足在于各层设计功能不明确。为此本设计根据功能需求提出(4+10+2) cm的组合形式。4 cm的上面层主要体现表面功能,10 cm的中面层是主要抗辙层,2 cm的应力吸收层主要针对反射裂缝进行设计。这是一种全新的结构设计,其使用效果将通过环道加载试验予以验证。

3.3 第3类:常用沥青路面结构形式(见表 3)| 层与总厚度 | STR7 | STR8 | STR9 |

| 第1层 | 4 cm SBS-AC13 | 4 cm SBS-AC13 | 4 cm SBS-PAC13 |

| 第2层 | 防1 | 防1 | 防1 |

| 第3层 | 6 cm SBS-AC20 | 6 cm SBS-AC20 | 6 cm SBS-AC20 |

| 第4层 | 黏层 | 黏层 | 黏层 |

| 第5层 | 8 cm A70-AC25 | 8 cm A70-AC25 | 8 cm A70-AC25 |

| 第6层 | 防2 | 防2 | 防2 |

| 第7层 | 18 cm CBG-A | 18 cm CBG-B | 18 cm CBG-B |

| 第8层 | 20 cm CBG-A | 20 cm CBG-B | 20 cm CBG-B |

| 第9层 | 20 cm CS | 20 cm CS | 20 cm CS |

| 沥青层总厚度 | 18 cm | 18 cm | 18 cm |

| 基层总厚度 | 58 cm | 58 cm | 58 cm |

1998年以后,我国高速公路沥青面层的典型设计厚度由15~16 cm提高到18 cm,是目前普遍采用的设计沥青面层厚度。结构组合形式一般为(4+6+8), (4+7+7), (5+6+7) cm,此次足尺环道设计选用4+6+8 cm为试验标准结构。

STR7与STR8相比,基层材料设计强度不同,STR7采用7 d无侧限抗压强度6 MPa的水泥稳定级配碎石CBG-A,STR8采用7 d无侧限抗压强度4 MPa的水泥稳定级配碎石CBG-B。目的是验证18 cm沥青面层存在的车辙、裂缝、水损坏等病害与基层材料强度高低的关系。

STR9上面层采用多孔隙沥青混凝土,其余结构和材料均与STR8相同。主要是从表面功能状态、结构抗疲劳能力等多方面进行综合比较,探讨多孔隙沥青混凝土路面使用性能的耐久性。

3.4 第4类:沥青混凝土与半刚性基层组合形式1(见表 4)| 层与总厚度 | STR10 | STR11 |

| 第1层 | 4 cm SBS-AC13 | 4 cm SBS-AC13 |

| 第2层 | 防1 | 防1 |

| 第3层 | 6 cm SBS-AC20 | 6 cm SBS-AC20 |

| 第4层 | 黏层 | 黏层 |

| 第5层 | 8 cm A70-AC25 | 8 cm A70-AC25 |

| 第6层 | 黏层 | 黏层 |

| 第7层 | 8 cm A70-AC25 | 10 cm A70-AC25 |

| 第8层 | 黏层 | 黏层 |

| 第9层 | 2 cm SBS-AC10 | 20 cm CBG-A |

| 第10层 | 黏层 | 20 cm CBG-A |

| 第11层 | 20 cm GB | 20 cm CS |

| 第12层 | 20 cm CBG-B | — |

| 第13层 | 20 cm CS | — |

| 沥青层总厚度 | 28 cm | 28 cm |

| 基层总厚度 | 60 cm | 60 cm |

这类结构的沥青混凝土结构层厚度比第3类增加10 cm,相当于增加了1层沥青混凝土基层,或称为厚沥青面层结构。这是欧美柔性基层结构与我国传统半刚性基层结构相结合的产物。山东省交通科研所与美国联邦公路局联合修建的滨州试验路研究结果表明,采用半刚性结构层与厚沥青面层相结合是最佳的结构形式[13]。目前已在我国东部地区一些高速公路(特别是改扩建工程)建设中使用,如河北京石高速公路的改扩建工程、河南、山东、吉林一些高速公路改扩建工程。

STR10与STR11的基层、底基层组合有比较大的差异。STR10的28 cm厚沥青面层下部是2 cm的应力吸收层混凝土,由于油石比较高、变形适应性好,在这里做为抗疲劳层使用。美国和我国有关弹性层状体系的路面力学分析表明,沥青面层加厚后,其底部将产生较大的拉应变,即出现产生疲劳问题。为了解决这个问题,根据结构功能设计原理,需增设所谓的抗疲劳层。因此,STR10设置了这个功能层。同时在下面设置级配碎石层解决结构排水问题。然后设置2层半刚性材料层。这是比较理论化的设计,考虑的因素比较多。

STR11相比STR10结构形式简化较多,没有设置抗疲劳层和排水结构层,而是增加了1层高强度半刚性结构层CBG-A。这是秉承着另一个设计理念:(1)28 cm沥青面层的结构不应该再产生反射裂缝,因此提高基层强度只有好处没有坏处;(2) 这里的沥青面层底部疲劳问题只是一个简化力学模型的计算结果,事实上,当沥青面层较薄时同样存在所谓的疲劳问题,通过增加半刚性基层的强度,提高整体路面结构的承载能力,消减各个结构层(包括沥青混凝土结构层)内部的应力水平,达到改善抗疲劳的效果。

因此,STR10与STR11虽然同为采用28 cm沥青混凝土面层的复合式基层路面结构,但设计理念有较大差异。

3.5 第5类:沥青混凝土与半刚性基层组合形式2(见表 5)| 层与总厚度 | STR12 | STR13 | STR14 |

| 第1层 | 4 cm SBS-AC13 | 4 cm SBS-AC13 | 4 cm SBS-AC13 |

| 第2层 | 防1 | 防1 | 防1 |

| 第3层 | 8 cm SBS-AC20 | 8 cm SBS-AC20 | 8 cm SBS-AC20 |

| 第4层 | 黏层 | 黏层 | 黏层 |

| 第5层 | 12 cm A70-AC25 | 12 cm A70-AC25 | 12 cm再生AC25 |

| 第6层 | 防2 | 防2 | 防2 |

| 第7层 | 20 cm GB | 20 cm CBG-A | 20 cm CBG-B |

| 第8层 | 20 cm CBG-B | 20 cm CBG-A | 20 cm CBG-B |

| 第9层 | 20 cm CS | 20 cm CS | 20 cm CS |

| 沥青层总厚度 | 24 cm | 24 cm | 24 cm |

| 基层总厚度 | 60 cm | 60 cm | 60 cm |

这也是近几年我国高速公路建养工程使用较多的结构[14-17]。虽然为3层沥青面层,但下面层采用12 cm一次成型,12 cm厚的沥青混凝土层既可以看做下面层,也可看做柔性基层或联接层。

STR12的半刚性材料结构层上设置了20 cm的级配碎石层,这个结构与我国福建省广泛使用的柔性结构形式比较接近。设置级配碎石层一是为结构排水,二是防止反射裂缝。STR13采用高强度的半刚性材料结构层CBG-A取代级配碎石结构层。STR14的下层沥青混凝土采用再生材料是考虑我国当前高速公路大修工程中经常遇到再生材料使用问题。用于下面层是较为普遍的做法,与新材料相比其实际效果如何是本结构主要验证的问题。

3.6 第6类:沥青混凝土与半刚性基层组合形式3(见表 6)| 层与总厚度 | STR15 | STR16 | STR17 |

| 第1层 | 4 cm SBS-AC13 | 4 cm SBS-SMA13 | 4 cm SBS-SMA13 |

| 第2层 | 防1 | 防1 | 防1 |

| 第3层 | 8 cm A50-AC20 | 8 cm SBS-AC20 | 8 cm A30-AC20 |

| 第4层 | 黏层 | 黏层 | 黏层 |

| 第5层 | 12 cm A50-AC25 | 12 cm A70-AC25 | 12 cm A30-AC25 |

| 第6层 | 黏层 | 黏层 | 黏层 |

| 第7层 | 12 cm A50-AC25 | 12 cm A70-AC25 | 12 cm A30-AC25 |

| 第8层 | 黏层 | 黏层 | 黏层 |

| 第9层 | 20 cm CBG-A | 20 cm CBG-A | 20 cm CBG-A |

| 第10层 | 44 cm GB | 20 cm CS | 20 cm CS |

| 沥青层总厚度 | 36 cm | 36 cm | 36 cm |

| 基层总厚度 | 64 cm | 40 cm | 40 cm |

这类结构是在第5类结构的基础上又增加12 cm的沥青混凝土结构层,属于柔性基层结构,虽然也设置了半刚性材料结构层,但应属于底基层。

对于这种柔性基层结构而言,抗车辙问题是比较突出的,因此在沥青层中选用了3种不同的沥青材料组合,以比较其抗车辙能力。

STR15除上面1层采用SBS改性沥青外,下面3层均采用针入度较小的A50沥青,从现有的室内试验分析结果看,其抗车辙能力不小于SBS改性沥青。STR16是我国目前常用的沥青组合形式,上面两层采用SBS改性沥青,下面两层采用常用的A70沥青。STR17在STR15的基础上进一步降低沥青标号,达到A30标准,理论上说抗车辙能力将会进一步提升。同时A30沥青生产的沥青混凝土属于高模量沥青混凝土,模量水平将会提高30%~50%,这样路面结构的承载能力也将显著提升。由于试验环道位于北京通州地区,冬季最低气温能够达到-20~-15 ℃,这种结构的低温抗裂性能如何有待检验。

如果STR15和STR17的最终综合性能优于STR16,那么将对我国柔性基层沥青路面结构和材料的选择起到积极的作用。

3.7 第7类:全厚式沥青路面结构(见表 7)| 层与总厚度 | STR18 | STR19 |

| 第1层 | 4 cm SBS-SMA13 | 4 cm SBS-SMA13 |

| 第2层 | 防1 | 防1 |

| 第3层 | 8 cm A50-AC20 | 8 cm A30-AC20 |

| 第4层 | 黏层 | 黏层 |

| 第5层 | 12 cm A50-AC25 | 12 cm A30-AC25 |

| 第6层 | 黏层 | 黏层 |

| 第7层 | 12 cm A50-AC25 | 12 cm A30-AC25 |

| 第8层 | 黏层 | 黏层 |

| 第9层 | 12 cm A50-AC25 | 12 cm A30-AC25 |

| 第10层 | 黏层 | 黏层 |

| 第11层 | 4 cm SBS-AC10 | 20 cm CBG-B |

| 第12层 | 48 cm GB | — |

| 沥青层总厚度 | 52 cm | 48 cm |

| 基层总厚度 | 48 cm | 20 cm |

该类结构沥青混凝土的结构层厚度达到48 cm(STR19) 和52 cm(STR18),是此次环道试验结构最厚的沥青混凝土结构,在国外也属于全厚式沥青路面结构。

STR18基本参照欧美全厚式沥青路面结构,并在底部设置了一定厚度的抗疲劳结构层,底基层采用较厚的级配碎石结构,主要是为了保证路基的稳定,减少对上部结构稳定性的影响。

与STR18相比,STR19采用1层水泥稳定级配碎石结构层替代了沥青混凝土抗疲劳层和厚级配碎石层。这样整体结构厚度将大大降低,由100 cm减小到68 cm。两个结构相比可验证以下3个问题:

(1) CBG-B结构层能否替代抗疲劳层和级配碎石层。

(2) 沥青混凝土设置下部抗疲劳层的必要性。

(3) STR18为全柔性结构。国外研究表明,路基顶面的变形对沥青面层表面的累计变形有不可忽视的影响,而STR19下设了半刚性结构层可以基本消除这种影响,两种结构进行比较,可以量化表明路基的影响程度。

3.8 主要材料性能此次环道建设共使用了6种不同品质的沥青(橡胶沥青除外),分别为A30#, A50#, A70#的重交基质沥青和3种不同等级SBS改性沥青,技术指标要求见表 8和表 9。

| 项目 | A30# | A50# | A70# |

| 针入度(25 ℃, 5 s, 100 g)/

(0.1 mm) | 20~30 | 40~50 | 60~70 |

| 软化点/℃ | >55 | >50 | >47 |

| 延度(10, 15, 25 ℃)/cm | 实测 | 实测 | — |

| 黏度(60 ℃)/(Pa·s) | >2 000 | >600 | >200 |

| 分级 | 76~10(16) | 70~16(22) | 64~22 |

| 塑性温度空间/℃ | 86(92) | 86(92) | 86 |

| 项目 | SBS1 | SBS2 | SBS3 |

| 针入度(25 ℃, 5 s, 100 g)/

(0.1 mm) | 40~60 | 40~60 | 40~60 |

| 软化点/℃ | >60 | >70 | >80 |

| 延度(5 ℃)/cm | >20 | >20 | 实测 |

| 弹性恢复/% | >75 | >80 | >85 |

| 黏度(60 ℃)/(Pa·s) | >4 000 | >8 000 | >40 000 |

| 黏度(70 ℃)/(Pa·s) | — | >4 000 | — |

| 黏度(80 ℃)/(Pa·s) | — | — | >4 000 |

| 分级 | 70~22 | 76~22 | 82~28(34) |

| 塑性温度空间/℃ | 92 | 98 | 110(116) |

环道共采用了6种级配类型,分别为AC25,AC20,AC13,SMA13,AC10,OGFC13,其设计级配的范围要求见表 10(SMA13除外)。除OGFC外,这些混合料均按密实型混合料设计。

| 级配类型 | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率/% | ||||||||||||

| 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 7.2 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | |

| AC-25 | 98~100 | 74~82 | 65~73 | 56~64 | 43~51 | — | 24~32 | 17~25 | 12~20 | 9~15 | 6`12 | 4~10 | 3~7 |

| AC-20 | — | 98~100 | 82~90 | 69~77 | 51~59 | — | 26~34 | 18~6 | 13~21 | 11~17 | 8~14 | 5~11 | 4~8 |

| AC-13 | — | — | — | 98~100 | 64~72 | — | 26~34 | 20~28 | 15~23 | 13~19 | 9~15 | 7~13 | 6~10 |

| AC-10 | — | — | — | — | 98~100 | 65~73 | 36~44 | 27~35 | 20~28 | 16~22 | 12~18 | 9~15 | 7~11 |

| OGFC-13 | — | — | — | 98~100 | 56~64 | — | 16~24 | 11~19 | 7~15 | 5~11 | 3~9 | 2~6 | 1~5 |

环道用沥青混合料的高温、低温和抗水损坏技术要求见表 11~表 13。

| 结构层位 | 试验温 度/℃ | 试件厚 度/cm | 相对变 形/% | 60℃动稳定度/

(次·mm-1) | 试验 方法 |

| 上面层 | 70 | 5 | ≤4 | ≥3 000 | T0719 |

| 中面层 | 60 | 5(10) | ≤2(4) | ≥5 000 | |

| 下面层及沥青基层 | 60 | 10 | ≤4 | ≥3 000 | |

| 应力吸收层 | 60 | 5 | ≤6 | ≥2 000 |

| 结构层位 | 试验温度 条件/℃ | 极限拉伸 应变/με | 试验方法 |

| 上面层 | -20 | 1 500 | T0715 |

| 中面层 | -20 | 1 500 | |

| 下面层及沥青基层 | -10 | 2 300 | |

| 应力吸收层混凝土 | -10 | 3 000 |

| 结构层位 | 残留稳定 度/ % | 试验 方法 | 冻融后劈裂 强度/MPa | TSR/

% | 试验 方法 |

| 上面层 | 90 | T0709 | 0.5 | 80 | T0729 |

| 中面层 | 85 | 0.45 | 80 | ||

| 下面层及沥青基层 | 85 | 0.45 | 80 | ||

| 应力吸收层混凝土 | 85 | 0.35 | 80 |

表 14为水泥稳定级配碎石(碾压贫混凝土的级配与其相同)和级配碎石的级配。根据级配碎石所用层位的不同推荐2种级配形式。水泥稳定级配碎石7 d无侧限抗压强度技术要求分别为6 MPa和4.5 MPa,依次记为CBG25-A, CBG25-B。水泥土CS的7 d无侧限抗压强度技术要求为2 MPa,碾压贫混凝土的7 d无侧限抗压强度技术要求为8 MPa。用于沥青混凝土结构层下面的级配碎石的加州承载比不小于180,用于半刚性材料结构层下面的级配碎石的加州承载比不小于120[18]。

| 级配类型 | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率/% | |||||||||||

| 31.5 | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | |

| CBG和LCC | — | 100 | 86~82 | 72~65 | 62~53 | 45~35 | 31~22 | 22~13 | 15~8 | 10~5 | 7~3 | 5~2 |

| 级配碎石1 | 100 | 95~90 | 84~72 | 72~57 | 62~47 | 40~30 | 28~19 | 20~12 | 14~8 | 10~5 | 7~3 | 5~2 |

| 级配碎石2 | — | 100 | 88~79 | 76~61 | 64-79 | 40~30 | 28~19 | 20-12 | 14~8 | 10~5 | 7~3 | 5~2 |

4 结论

文中介绍了我国第1条足尺路面试验环道(RIOHTRACK)的设计和建设情况。重点探讨了其中19种典型试验结构的设计思路、试验验证目标和技术标准。今后,随着足尺试验环道加载试验的进行,将进一步结合检测与试验结果探讨路用性能表现与路面结构和材料设计之间的相关性。

| [1] | AASHTO. Guide for the Design of Pavement Structures[M]. Washington, D. C.: AASHTO, 1993. |

| [2] | BURGGRAF F, WARD E M, ORLAND H P. The AASHO Road Test[R]. Washington, D.C.: National Academy of Sciences, 1961. |

| [3] | WOREL B, VAN DEUSEN D. Benefits of MnROAD Phase-Ⅱ Research, Research Project Final Report 2015-19[R]. St. Paul: Minnesota Department of Transportation, 2015. |

| [4] | TOMPKINS D, KHAZANOVICH L. MnROAD Lessons Learned, MnDOT Office of Materials Report MN/RC-2007-06[R]. St. Paul: Minnesota Department of Transportation, 2007. |

| [5] | IZEVBEKHAI B I. Seven Year Performance Report on MnROAD High Performance Concrete Design Test Cell 53, Research Project Final Report 2015-38[R]. St. Paul: Minnesota Department of Transportation, 2015. |

| [6] | EPPS J, HAND A, SEEDS S, et al. Recommended Performance-related Specification for Hot-mix Asphalt Construction: Results of the WesTrack Project, NCHRP REPORT 455[R]. Washington, D.C.: Highway Research Board, 2002. |

| [7] | TIMM D H, PRIEST A L. Dynamic Pavement Response Data Collection and Processing at the NCAT Test Track, NCAT Report 04-03[R], Washington, D.C.: Highway Research Board, 2004. |

| [8] | WILLIS R, TIMM D. Phase Ⅲ NCAT Test Track Fingdings, NCAT Report 09-08[R]. Washington, D.C.: Highway Research Board, 2009. |

| [9] | 邵财泉, 廖公云, 李植准, 等. 基于AASHTO 2002的我国沥青路面设计参数修正[J]. 公路交通科技, 2015, 32(1): 35-40 SHAO Cai-quan, LIAO Gong-yun, LI Zhi-zhun, et al. Revision of Design Parameters of Asphalt Pavement of China Based on AASHTO 2002[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(1): 35-40 |

| [10] | 颜利, 周小青, 李宇峙, 等. 基于直道足尺车辙试验的沥青路面重载轴载换算方法研究[J]. 公路交通科技, 2006, 23(3): 36-39 YAN Li, ZHOU Xiao-qing, LI Yu-zhi, et al. Reseach on Heavy-load Axle Conversion for Asphalt Pavement Based on Rutting Test on Full Scale Linear Track[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2006, 23(3): 36-39 |

| [11] | 马涛, 黄晓明. 组合基层沥青路面轴数系数研究[J]. 公路交通科技, 2007, 24(2): 52-55 MA Tao, HUANG Xiao-ming. Research on Equivalent Axle-number Coefficient of Asphalt Pavement with Combined Base[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2007, 24(2): 52-55 |

| [12] | 沙庆林. 改革开放30年公路及路面技术的快速发展[C]//沙庆林院士论文选集. 北京: 人民交通出版社, 2010: 769-776. SHA Qing-lin. Rapid Development of Highway and Pavement Technology in the 30 Years of Reform and Opening [C]//Selected Papers of Acadenician sha Qing-lin. Beijing: China Communications Press, 2010:444-456. |

| [13] | 王林, 韦金城. 滨州永久性沥青路面试验路初期阶段研究综述[J]. 上海公路, 2011(4): 1-7 WANG Lin, WEI Jin-cheng. Summary of Initial Stage Researches of Binzhou Perpetual Pavement Testing Road[J]. Shanghai Highways, 2011(4): 1-7 |

| [14] | 王旭东. 沥青路面弯沉指标的探讨[J]. 公路交通科技, 2015, 32(1): 1-12 WANG Xu-dong. Discussion of Asphalt Pavement Deflection Indicator[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(1): 1-12 |

| [15] | 易向阳. 长寿命柔性路面技术的探讨与应用[J]. 公路交通科技, 2015, 32(6): 25-31 YI Xiang-yang. Discussion and Application of Long-life Flexible Pavement Technology[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(6): 25-31 |

| [16] | 李福普, 陈景, 严二虎. 新型沥青路面结构在我国的应用研究[J]. 公路交通科技, 2006, 23(3): 10-14 LI Fu-pu, CHEN Jing, YAN Er-hu. Study and Application of New Asphalt Pavement Structures in China[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2006, 23(3): 10-14 |

| [17] | 薛忠军, 王春明, 张伟, 等. 半刚性基层长寿命路面结构和材料设计研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(10): 38-56 XUE Zhong-jun, WANG Chun-ming, ZHANG Wei, et al. Research on Pavement Structure and Material Design of Semi-rigid Base Long-life Pavement[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(10): 38-56 |

| [18] | JTG/T F20—2015, 公路路面基层施工技术细则[S]. JTG/T F20—2015, Technical Guidelines for Construction of Highway Roadbases[S]. |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34