扩展功能

文章信息

- 王巍, 黄会明, 魏如喜, 李美丹, 王伟

- WANG Wei, HUANG Hui-ming, WEI Ru-xi, LI Mei-dan, WANG Wei

- 半柔性路面用灌注式水泥胶浆的配比优化设计原则

- Optimization Design Principle of Poured Cement Slurry Ratio for Semi-flexible Pavement

- 公路交通科技, 2017, 34(5): 35-41

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(5): 35-41

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.05.005

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-07-11

半柔性复合路面是近年发展较快的一种新型路面材料,是指在开级配的大孔隙(空隙率高达20%以上)基体沥青混合料中,灌入以水泥为主要成分的特殊浆体复合而成的一种路面。半柔性复合路面既兼具了沥青混凝土柔性路面和水泥混凝土刚性路面的优点又很好的屏蔽了两者的缺点,耐久性好,路用性能优良[1-4]。

水泥胶浆是半柔性路面最重要的两大组成部分之一,其工作性、力学强度、体积稳定性等指标直接影响路面的灌注效果、路用性能和耐久性能。本文以半柔性路面材料灌注所需的水泥胶浆为主要研究对象,通过在水泥胶浆中加入聚合物乳液,双掺矿粉、粉煤灰,掺加膨胀剂等方式改善其性能,并从经济环保的角度考虑,将人工砂应用于水泥胶浆中,在降低成本、减少天然砂用量的同时,保证水泥胶浆的综合性能。采用6因素5水平的正交设计方法设计出25组不同配合比的水泥胶浆, 研究水胶比、砂种类、砂胶比、膨胀剂掺量、矿粉掺量、粉煤灰掺量对水泥胶浆工作性能、力学性能、体积稳定性的影响,并在此基础上构建了既符合施工和耐久要求又经济合理的水泥胶浆配合比优化设计原则。

1 原材料 1.1 胶凝材料采用P.O.42.5水泥,Ⅱ级粉煤灰,S95矿渣粉,UEA膨胀剂。

1.2 砂选用级配良好的最大粒径2.36 mm的天然砂、最大粒径1.18 mm的天然砂、最大粒径1.18 mm的人工砂以及天然砂与人工砂的混合砂,分析几种砂对水泥胶浆性能的影响,并从中优选能够满足半柔性路面水泥胶浆性能要求的细集料种类。

1.3 聚合物乳液国内外众多研究表明, 在水泥胶浆中加入聚合物可以改善其均匀性,有效避免砂-浆分层现象,并且可以增加水泥胶浆与大孔隙沥青混合料之间的黏结性、整体性。同时,聚合物的掺入可以大大降低水泥砂浆的模量,使水泥砂浆变柔,提高抗折强度,降低压折比。此外,部分聚合物乳液还有较好的减水作用和一定的缓凝效果,可以代替减水剂,降低水泥胶浆的水胶比[5-7],本次试验设计中,掺加聚灰比为5%的丁苯乳液来改善其性能。

2 水泥胶浆的性能要求及测试方法半柔性路面施工过程中,水泥胶浆需要尽可能完全的填满大空隙基体沥青混合料的空隙, 这要求水泥胶浆具有高渗透性和均匀性,性能试验中可用流动度指标表征,试验方法采用目前测试大流动性浆体流动度较为通用的流动锥法,依照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50—2011)[8]进行。固化后的浆体是半柔性路面的主要承载主体,必须具有足够的承载能力和力学性能,以抗压强度和抗折强度指标表征,试验方法依照《水泥胶砂强度检验方法》(ISO法)(GB/T 17671—1999)[9]进行。此外,为了保证半柔性路面的耐久性,防止出现由于水泥胶浆收缩而引起的开裂,需保证水泥胶浆自身的体积稳定性,以干缩率指标表征,试验方法依照《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T 70—2009)[10]进行。需要注意的是,在成型强度试件时拆模时间需由24 h延长至48 h,这是由于水泥胶浆中掺入大量的矿物掺合料后,凝结时间会延迟,拆模过早可能会破坏试件,且水泥胶浆在灌注后是处于受约束的状态,延迟拆模可以更好地模拟施工现场实际情况。

水泥胶浆流动度是影响半柔性路面灌注效果的最重要指标,目前国内外众多文献通常只对出机流动度提出要求,但实际施工过程中,一方面从水泥胶浆拌和完成出机至灌浆结束必然会存在一定的时间间隔,这期间如果流动度的经时变化过大就会影响初始灌注效果;另一方面,在半柔性路面灌浆、振捣完成后,其内部的水泥胶浆并非处于完全静止状态,而是会局部轻微流动继续填充和渗透周围的未饱和孔隙,此时若流动度过大就会影响后续填充效果。因此,有必要对水泥胶浆流动度的经时变化量指标提出要求,通过总结国内外研究成果及施工经验[11-17],本文给出了半柔性路面用水泥胶浆的主要性能指标要求,如表 1所示。

| 性能 指标 | 流动度/s | 抗折强度/MPa | 抗压强度/MPa | 干缩率/% | |||||||

| 出机 | 30 min | 60 min | 7 d | 28 d | 7 d | 28 d | 60 d | ||||

| 范围 | 10~14 | ≤16 | ≤18 | ≥2.0 | ≥4.0 | 10~ 30 | 20~ 50 | -0.5~ 0.5 | |||

3 正交法设计水泥胶浆配合比

半柔性路面对水泥胶浆的性能要求较为严格,需考虑多种因素的影响,如果进行全面试验,虽然可以分析各因素的交互作用,也可选出最优水平组合,但全面试验包含的水平组合数过多,工作量极大,受试验场地、时间等限制而难以实施。正交设计是利用规格化的正交表来安排多因素试验,再用数理统计方法对试验结果进行处理,最终得到科学结论的一种设计方法[18]。通过对正交试验结果的分析了解全面试验的情况,找出最优水平组合。

文中在正交试验设计中考虑了水胶比、砂种类、砂胶比、膨胀剂掺量、矿粉掺量、粉煤灰掺量6个因素对水泥胶浆各主要性能的影响,分别以A,B,…,F表示,以A1,A2,…,F4,F5表示水平编号,如表 2所示。其中,a砂为最大粒径2.36 mm的天然砂,b砂为最大粒径1.18 mm的天然砂,c砂为最大粒径1.18 mm的人工砂,d砂为质量比b砂:c砂=1:1的混合砂,e砂为质量比a砂:c砂=1:1的混合砂。搭建6因素5水平的L25(56)正交试验设计表,如表 3所示。

| 水平 编号 | 水胶比 A | 砂种类 B | 砂胶比 C | 膨胀剂 掺量D/% | 矿粉掺量 E/% | 粉煤灰掺 量F/% |

| 1 | 0.35 | a | 0.10 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 0.40 | b | 0.15 | 6 | 10 | 10 |

| 3 | 0.45 | c | 0.20 | 8 | 15 | 15 |

| 4 | 0.50 | d | 0.25 | 10 | 20 | 20 |

| 5 | 0.55 | e | 0.30 | 12 | 25 | 25 |

| 试验编号 | 状态组合 | 试验编号 | 状态组合 |

| 1 | A1 B1 C1 D1 E1 F1 | 14 | A3 B4 C1 D3 E5 F2 |

| 2 | A1 B2 C2 D2 E2 F2 | 15 | A3 B5 C2 D4 E1 F3 |

| 3 | A1 B3 C3 D3 E3 F3 | 16 | A4 B1 C4 D2 E5 F3 |

| 4 | A1 B4 C4 D4 E4 F4 | 17 | A4 B2 C5 D3 E1 F4 |

| 5 | A1 B5 C5 D5 E5 F5 | 18 | A4 B3 C1 D4 E2 F5 |

| 6 | A2 B1 C2 D3 E4 F5 | 19 | A4 B4 C2 D5 E3 F1 |

| 7 | A2 B2 C3 D4 E5 F1 | 20 | A4 B5 C3 D1 E4 F2 |

| 8 | A2 B3 C4 D5 E1 F2 | 21 | A5 B1 C5 D4 E3 F2 |

| 9 | A2 B4 C5 D1 E2 F3 | 22 | A5 B2 C1 D5 E4 F3 |

| 10 | A2 B5 C1 D2 E3 F4 | 23 | A5 B3 C2 D1 E5 F4 |

| 11 | A3 B1 C3 D5 E2 F4 | 24 | A5 B4 C3 D2 E1 F5 |

| 12 | A3 B2 C4 D1 E3 F5 | 25 | A5 B5 C4 D3 E2 F1 |

| 13 | A3 B3 C5 D2 E4 F1 |

4 试验结果及分析

水泥胶浆配合比的性能指标测试结果如表 4所示。为了确定各因素对水泥胶浆性能影响的主次关系,对试验结果进行极差分析,结果如表 5所示。

| 试验 编号 | 流动度/s | 抗折强度/MPa | 抗压强度/MPa | 60 d干缩 (1×10-6) | ||||||

| 出机 | 30 min | 60 min | 7 d | 28 d | 7 d | 28 d | ||||

| 1 | 17.6 | 20.2 | 24.4 | 4.9 | 9.3 | 25.3 | 47.2 | 3 822 | ||

| 2 | 19.7 | 22.8 | 27.3 | 4.4 | 9.1 | 21.6 | 43.1 | 3 283 | ||

| 3 | 21.2 | 26.2 | 30.9 | 3.7 | 7.8 | 15.5 | 37.0 | 2 040 | ||

| 4 | 27.4 | 30.2 | 36.6 | 3.2 | 6.9 | 12.1 | 32.4 | 1 459 | ||

| 5 | 36.5 | 43.2 | 48.6 | 2.5 | 6.5 | 11.2 | 30.0 | 705 | ||

| 6 | 12.6 | 15.8 | 18.7 | 2.3 | 5.3 | 11.6 | 30.4 | 2 120 | ||

| 7 | 11.5 | 14.5 | 16.6 | 3.4 | 6.9 | 12.8 | 32.1 | 1 399 | ||

| 8 | 15.0 | 18.8 | 25.7 | 3.9 | 7.8 | 16.6 | 36.3 | 2 384 | ||

| 9 | 12.4 | 14.1 | 15.7 | 3.1 | 6.7 | 16.1 | 35.4 | 3 236 | ||

| 10 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 2.1 | 5.4 | 10.2 | 26.4 | 3 035 | ||

| 11 | 11.4 | 11.2 | 12.8 | 2.2 | 5.5 | 9.5 | 25.9 | 2 214 | ||

| 12 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 2.5 | 5.9 | 9.8 | 25.7 | 4 148 | ||

| 13 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 3.2 | 6.7 | 12.3 | 30.6 | 3 614 | ||

| 14 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 2.7 | 6.4 | 11.7 | 29.0 | 2 836 | ||

| 15 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 2.4 | 6.3 | 10.9 | 29.0 | 2 902 | ||

| 16 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 1.9 | 5.0 | 8.8 | 24.8 | 2 508 | ||

| 17 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 2.1 | 5.3 | 9.6 | 26.2 | 3 856 | ||

| 18 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 1.7 | 4.7 | 8.5 | 24.2 | 3 633 | ||

| 19 | 9.0 | 9.0 | 9.7 | 2.3 | 4.9 | 9.9 | 28.2 | 2 747 | ||

| 20 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 2.5 | 5.6 | 10.6 | 26.5 | 4 276 | ||

| 21 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 1.8 | 4.7 | 10.2 | 26.7 | 3 563 | ||

| 22 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 1.5 | 4.4 | 8.1 | 23.9 | 1 836 | ||

| 23 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 1.3 | 3.8 | 7.4 | 22.3 | 4 520 | ||

| 24 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 1.2 | 3.9 | 7.3 | 21.9 | 3 872 | ||

| 25 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 1.3 | 3.7 | 7.3 | 21.6 | 4 406 | ||

4.1 流动度

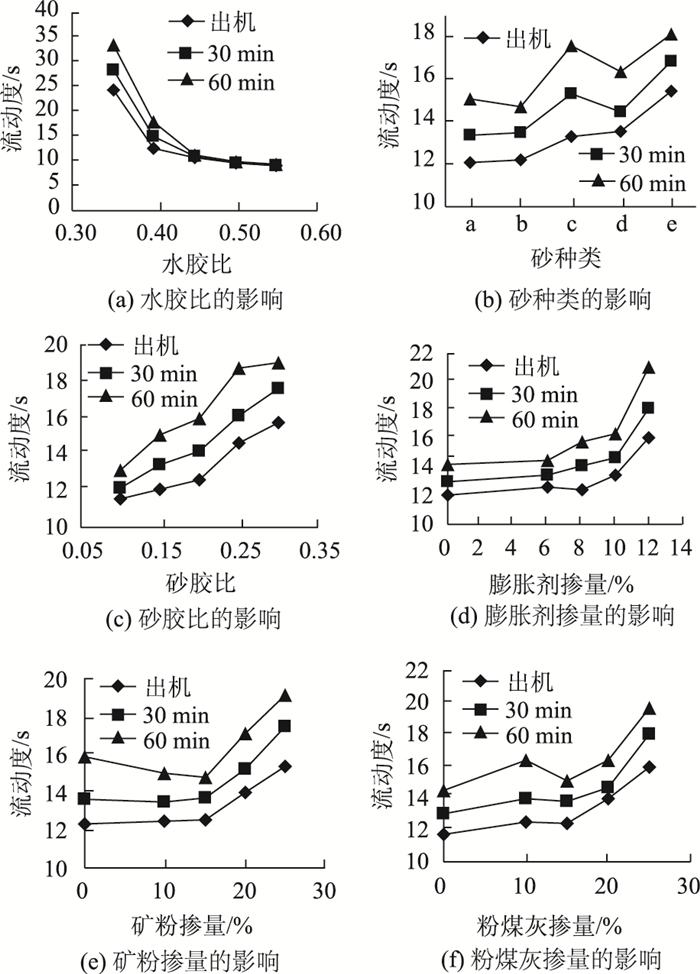

流动度是水泥胶浆最重要的性能指标之一,流动度的大小直接关系到水泥胶浆的灌注效果和半柔性路面的施工质量。由表 5可知水胶比对流动度的影响最为显著,明显高于其他因素的影响。其次,粉煤灰掺量和砂胶比对出机流动度影响略高于其他因素,砂胶比、膨胀剂掺量对流动度经时变化有一定影响。砂种类和矿粉掺量对流动度的影响最为次要。通过直观分析计算各因素在不同水平点的均值,并绘制流动度趋势图,如图 1所示。

| 因素 | 水胶比 | 砂种类 | 砂胶比 | 膨胀剂 掺量 | 矿粉 掺量 | 粉煤灰 掺量 |

| 出机流动度 | 15.38 | 3.34 | 4.20 | 4.10 | 3.06 | 4.20 |

| 30 min流动度 | 19.32 | 3.52 | 5.44 | 5.14 | 4.04 | 5.02 |

| 60 min流动度 | 24.20 | 3.38 | 5.90 | 6.90 | 4.30 | 5.18 |

| 7 d抗折强度 | 2.32 | 0.62 | 0.06 | 0.44 | 0.54 | 1.02 |

| 28 d抗折强度 | 3.82 | 0.82 | 0.18 | 0.56 | 0.80 | 1.46 |

| 7 d抗压强度 | 9.08 | 3.04 | 1.84 | 2.94 | 3.56 | 4.46 |

| 28 d抗压强度 | 14.66 | 4.32 | 2.44 | 2.58 | 4.48 | 5.88 |

| 60 d干缩率 | 1 377.6 | 408.2 | 354.2 | 2 023.2 | 973.6 | 764.0 |

|

| 图 1 各因素对流动度的影响曲线 Fig. 1 Influence of each factor on mobility |

| |

由图 1可以得出以下结论:

(1) 出机、30 min、60 min的流动度在各因素影响下的变化趋势基本相同。

(2) 流动度随着水胶比的降低而增长,尤其水胶比低于0.40时,流动度增长迅速,流动度经时变化也大幅增长。所以,从流动度的角度考虑,水胶比宜不低于0.40,当路面设计等级较高时,需通过适当提高聚灰比或适当掺加减水剂的方式来降低水胶比,从而达到提高强度等级的目的。

(3) 砂种类对流动度有一定影响,天然砂的效果优于人工砂,但天然砂与人工砂混合的d砂与天然砂的流动度数值接近,当考虑节约成本时可以选用这种混合方式。

(4) 流动度随砂胶比的增加而增大,几乎成线性增长,当砂胶比超过0.20时,各流动度指标已接近或超过水泥胶浆流动度性能要求上限,所以砂胶比宜控制在0.20以下。

(5) 流动度随矿粉掺量和膨胀剂掺量的变化趋势基本相同,当矿粉掺量不超过15%或膨胀剂掺量超过10%时,流动度变化幅度很小,但超过这个掺量时流动度增加趋势明显。所以矿粉掺量宜控制在15%以下,膨胀剂掺量宜控制在10%以下。

(6) 粉煤灰掺量不超过20%时,对流动度影响较小,且均可以满足表 1中流动度性能要求,而当掺量超过20%时流动度会陡增。这是因为粉煤灰的需水量较大,会增大水泥胶浆流动度;而粉煤灰的“滚珠效应”会增加水泥胶浆的均匀性,降低水泥胶浆的流动度。在掺量不大的情况下,二者的作用可相互抵消,从而对流动度几乎不产生影响。而当掺量提高到一定程度,需水量大对流动度的负面影响占主导地位,使得流动度陡增。因此,粉煤灰的掺量宜控制在20%以下。

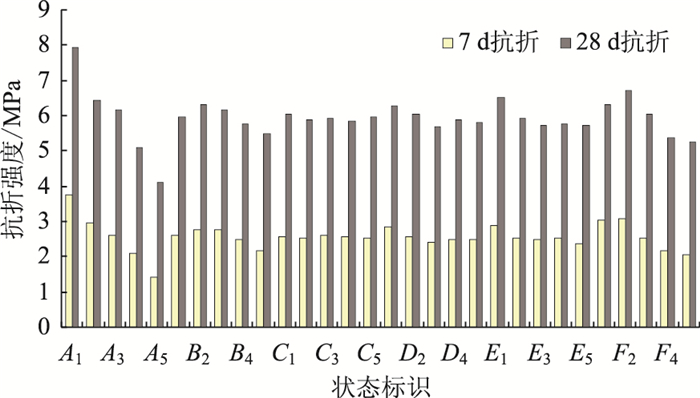

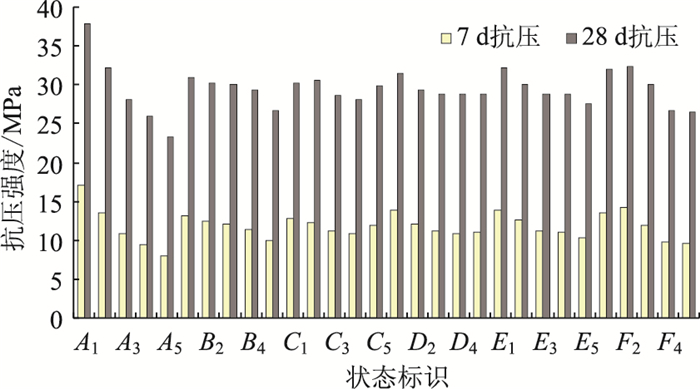

4.2 强度强度是水泥胶浆硬化后承载能力的表征形式。由表 5可以看出,水胶比和粉煤灰掺量对抗压、抗折强度的影响均占主导地位,其他几个因素的影响较小,尤其是砂胶比的变化对强度几乎不产生影响。通过直观分析计算各因素在不同水平点的均值,分别绘制出抗压、抗折强度受各因素影响的趋势图,如图 2、图 3所示,经过分析,可以得出以下结论:

|

| 图 2 各因素对抗折强度的影响图 Fig. 2 Influence of each factor on bending strength |

| |

|

| 图 3 各因素对抗压强度的影响图 Fig. 3 Influence of each factor on compressive strength |

| |

(1) 相较其他因素,水胶比对强度的影响最为明显,抗压、抗折强度随着水胶比的降低几乎成线性增长,这与普通混凝土或普通砂浆的结论一致。因此在满足工作性的基础上,尽可能采用低水胶比的水泥胶浆,以保证半柔性路面的强度和承载力要求。

(2) 砂种类对强度影响不大,但对抗压和抗折强度的影响趋势稍有不同,对抗折强度的影响:b砂和c砂的强度最高,a砂、d砂次之,e砂的强度最低;而对抗压强度的影响由a到e呈依次降低趋势。因此,从强度角度考虑,e砂不是理想的细集料,而其他几种砂均可作为配制半柔性路面水泥胶浆的备选细集料。

(3) 砂胶比对抗折强度几乎没有影响,但对抗压强度有一定影响,砂胶比为0.10和0.15时早期抗压强度较高,而砂胶比为0.15时的后期抗压强度最高。

(4) 矿粉、粉煤灰、膨胀剂对强度的影响趋势基本相同,掺量较小时几乎没有影响,随着掺量的增加,7 d强度总体都呈下降趋势,而28 d强度则趋于平缓。可见掺加过多矿物掺合料对水泥胶浆的早期强度不利,但后期强度有所增长,随龄期增长可能逐渐赶上甚至超过纯水泥的胶浆。对半柔性路面而言,过多掺加矿粉和膨胀剂会延长开放交通的时间,所以应根据实际情况适量添加。

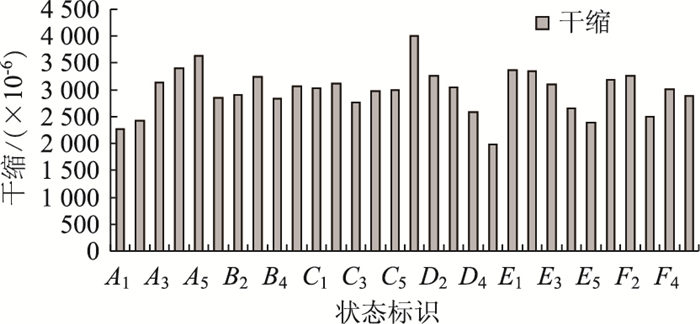

4.3 干缩干缩是反映水泥胶浆体积稳定性的重要指标,由表 5可以看出各因素对60 d干缩率的影响主次关系为:膨胀剂掺量>水胶比>矿粉掺量>粉煤灰掺量>砂种类>砂胶比。通过直观分析计算各因素在不同水平点的均值,并绘制趋势图,如图 4所示,可以看出:

|

| 图 4 各因素对干缩的影响图 Fig. 4 Influence of each factor on dry shrinkage |

| |

(1) 水泥胶浆的干缩随水胶比的增大而增加,这与普通水泥砂浆和水泥混凝土的结论基本一致,所以配置水泥胶浆应尽量采用低水胶比的配合比。

(2) 砂种类和砂胶比对水泥胶浆的干缩影响不明显,变动幅度很小,但依然可以看出人工砂c砂的干缩大于天然砂及混合砂,砂胶比在0.20时干缩最小。

(3) 水泥胶浆的干缩随膨胀剂掺量和矿粉掺量的增加而减少,尤其是在掺加膨胀剂后,干缩率变动明显。可见,掺加膨胀剂和矿粉对水泥胶浆的干缩起到抑制作用。

(4) 粉煤灰对水泥胶浆的干缩特性也有一定的抑制作用,尤其是在掺量超过10%时效果更明显。

5 水泥胶浆配合比优化设计原则水泥胶浆性能是影响半柔性路面路用性能和耐久性能的最关键因素之一,因而其配合比设计显得至关重要。然而,目前半柔性路面灌注用的水泥胶浆配合比仍没有统一的优化设计原则,使其在实际应用中往往难以同时满足工作性、力学强度、体积稳定性的要求,顾此失彼。因此,本文根据对上述正交试验结果分析得到的一系列结论以及表 1中关于水泥胶浆的性能指标要求,综合考虑各因素对水泥胶浆流动度、强度、干缩这3个主要指标的影响规律,以最优化理论构建出了各因素优化后的水平范围,使得在优化后的水平范围内水泥胶浆的各项指标都能得到满足,并在此基础上可确定出各因素的最优水平。

以水胶比为例:由流动度指标的试验结论可知其水胶比宜不低于0.40,否则水泥胶浆的工作性能将不能满足表 1的要求;由图 2、图 3可以看出,当水胶比高于0.45时,水泥胶浆7 d抗压、抗折强度均偏低,不能满足表 1的指标要求,所以从强度角度考虑水胶比宜不高于0.45;而从干缩性能的试验结果看,水泥胶浆的干缩随水胶比的增大而增加,所以在满足其他性能要求的情况下,水胶比宜尽可能低。因此,综合考虑水胶比对3个指标的影响规律,其优化后的合理水平范围应为0.40~0.45,而最优水平应为0.40。依循上述方法,可以一一得到各因素的优化水平范围,并确定其最优水平,如表 6所示。

| 因素 | 流动度 | 强度 | 干缩 | 优化范围 | 最优水平 |

| 水胶比 | ≥0.4 | ≤0.45 | 尽量低 | 0.40~0.45 | 0.40 |

| 砂种类 | a,b,d | a,b,d | a,b,c,d | a,b,d | b |

| 砂胶比 | ≤0.20 | 影响较小, 0.15最优 | 影响较小, 0.20最优 | 0.15~0.20 | 0.20 |

| 膨胀剂掺量 | ≤10% | 影响较小, 但不宜多掺 | 适当多掺, 且掺量≥6% | 6%~10% | 10% |

| 矿粉掺量 | ≤15% | ≤20% | 尽量多掺 | ≤15% | 15% |

| 粉煤灰掺量 | ≤20% | 不宜 过多掺 | 影响较小, 15%最优 | ≤20% | 15% |

半柔性路面用水泥胶浆的配合比可以以表 6中的优化范围为基本设计原则。假定胶凝材料总质量分数为100,则可依据表 6中的各因素最优水平,分别确定其他各材料的质量分数,具体步骤如下:

(1) 根据表 6中水胶比的最优水平0.40,确定水的质量分数为40;

(2) 根据最优砂胶比0.20,确定砂的质量分数为20;最优砂为b砂;

(3) 分别根据表 6中膨胀剂掺量、矿粉掺量、粉煤灰掺量的最优水平,确定出膨胀剂、矿粉、粉煤灰的质量分数分别为10,15,15,同时可确定出水泥的质量分数为60;

(4) 根据试验设计时给定的聚灰比为固定值5%,确定聚合物的质量分数为5;

从而最终可推导出水泥胶浆的最优质量配合比为水:水泥:矿粉:粉煤灰:膨胀剂:b砂:丁苯乳液=40:60:15:15:10:20:5。以此最优配合比重新拌制水泥胶浆,并测试其各项性能,试验结果如表 7所示。

| 性能 指标 | 流动度/s | 抗折强度/ MPa | 抗压强度/ MPa | 60 d干缩 (1×10-6) | ||||||

| 出机 | 30 min | 60 min | 7 d | 28 d | 7 d | 28 d | ||||

| 结果 | 12.6 | 14.1 | 17.3 | 2.7 | 6.1 | 14.3 | 31.6 | 2 515 | ||

由表 7中的试验结果可以看出,各项性能均能满足表 1中对半柔性路面用水泥胶浆的性能指标要求。可见,本文提出的以正交试验设计和最优化理论构建半柔性路面用水泥胶浆配合比的优化设计原则的方法是可行的。

6 结论根据半柔性路面用水泥胶浆性能要求,本文将水胶比、砂种类、砂胶比、膨胀剂掺量、矿粉掺量、粉煤灰掺量作为影响水泥胶浆性能的主要因素,采用正交试验法设计了25组试验,通过对试验结果的分析,得到了以下结论:

(1) 水胶比是影响水泥胶浆流动度和强度的最重要因素,同时也是影响干缩的主要因素,合理选择水胶比是控制水泥胶浆性能的关键。

(2) 从砂种类对各个性能指标的影响看,天然砂总体上优于人工砂,但用最大粒径1.18 mm的天然砂与人工砂的混合砂配制的水泥胶浆效果与单独用天然砂配制的效果非常接近,完全可以满足半柔性路面对水泥胶浆的性能要求,因此从绿色环保、成本节约的角度考虑可以选用这种混合砂代替天然砂。

(3) 砂胶比对水泥胶浆干缩和强度影响较小,但对流动度有一定影响,当砂胶比超过0.20时,流动度增幅较大。

(4) 在水泥胶浆中适量掺加矿物掺合料可以有效改善其浆体均匀性、干缩性能,但掺量过大时会对流动度和早期强度指标不利,因此,半柔性路面用水泥胶浆中需掺加矿物掺合料,但应适量掺加。

(5) 构建了半柔性路面用水泥胶浆配合比的优化设计原则,并确定了水泥胶浆各影响因素的最优水平,在此基础上推导出水泥胶浆的最优质量配合比为水:水泥:矿粉:粉煤灰:膨胀剂:b砂:丁苯乳液=40:60:15:15:10:20:5并经试验验证,此最优配合比满足半柔性路面用水泥胶浆的性能要求。

| [1] | WANG Y J, GUO C Y, TIAN Y F, et al. Design of Mix Proportion of Cement Mortar with High-performance Composite Semi-flexible Pavement[J]. Advanced Materials Research, 2013, 642: 342-345 |

| [2] | ZHANG J, CAI J, PEI J, et al. Formulation and Performance Comparison of Grouting Materials for Semi-flexible Pavement[J]. Construction & Building Materials, 2016, 115: 582-592 |

| [3] | KOTING S, KARIM M R, MAHMUD H B, et al. Mechanical Propeties of Cement-bitumen Composite for Semi-flexible Pavement Surfacing[J]. Baltic Journal of Road & Bridge Engineering, 2014, 9(2): 191-199 |

| [4] | 胡曙光, 张荣鹍, 丁庆军, 等. 半柔性路面灌注水泥胶浆的性能研究[J]. 公路, 2009(7): 1-6 HU Shu-guang, ZHANG Rong-kun, DING Qing-jun, et al. A Study on Properties of Cementitious Grouts for Semi-Flexible Pavement[J]. Highway, 2009(7): 1-6 |

| [5] | 凌天清, 周杰, 赵之杰, 等. 灌入式半柔性路面用聚合物改性水泥砂浆的优选研究[J]. 公路交通科技, 2009, 26(6): 24-28, 39 LING Tian-qing, ZHOU Jie, ZHAO Zhi-jie, et al. Study on Optimization of Polymer Modified Cement Slurry for Poured Semi-flexible Pavement[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2009, 26(6): 24-28, 39 |

| [6] | 钟世云, 袁华. 聚合物在混凝土中的应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005. ZHONG Shi-yun, YUAN Hua. Application of Polymer in Concrete[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2005. |

| [7] | 衡艳阳, 赵文杰. 聚合物改性水泥基材料的研究进展[J]. 硅酸盐通报, 2014, 33(2): 365-371 HENG Yan-yang, ZHAO Wen-jie. Research Development of Polymer Modified Cement Based Materials[J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2014, 33(2): 365-371 |

| [8] | JTG/T F50—2011, 公路桥涵施工技术规范[S]. JTG/T F50—2011, Technical Specification for Constru-ction of Highway Bridges and Culvert [S]. |

| [9] | GB/T 17671—1999, 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)[S]. GB/T 17671—1999, Method of Testing Cements-Detetmination of Strength [S]. |

| [10] | JGJ/T 70—2009, 建筑砂浆基本性能试验方法标准[S]. JGJ/T 70—2009, Standard for Test Method of Performance on Building Mortar [S]. |

| [11] | YANG Y, HUANG S L, DING Q J, et al. The Property Research on Interfacial Modificated Semi-Flexible Pavement Material[J]. Applied Mechanics & Materials, 2011, 71-78: 1090-1098 |

| [12] | 日本道路协会. アスファルト鋪裝工事共通仕樣書解說[M]. 东京: 丸善株式会社出版事業部, 1992. Japan Association of Roads. Explain for General Code of Asphalt Pavement Engineering[M]. Tokyo: Maruzen Co., Ltd., 1992. |

| [13] | 张超, 武卫, 李勇, 等. 高性能灌注式水泥胶浆配合比设计[J]. 混凝土, 2013, 41(2): 113-116 ZHANG Chao, WU Wei, LI Yong, et al. Design of Mix Proportion of High-performance Poured Cement Slurry[J]. Concrete, 2013, 41(2): 113-116 |

| [14] | NETTERBERG F, BEER M D. Weak Interlayers in Flexible And Semi-flexible Road Pavements: Part 1[J]. Journal of the South African Institution of Civil Engineering, 2012, 55(1): 114-116 |

| [15] | 程磊, 郝培文. 半柔性路面用水泥胶浆的配比[J]. 长安大学学报:自然科学版, 2002, 22(4): 1-4 CHENG Lei, HAO Pei-wen. Mixture of Cement Slurry with Semi-flexible Pavement[J]. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition, 2002, 22(4): 1-4 |

| [16] | 周杰. 半柔性路面复合材料试验研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2007. ZHOU Jie.Study on Performance of Semi-flexible Pavement Composite Material[D].Chongqing:Chongqing Jiaotong University, 2007. |

| [17] | 杨宇亮, 邹桂莲, 张肖宇, 等. 半柔性混合料灌入式水泥胶浆的研究[J]. 公路, 2002(11): 80-83 YANG Yu-liang, ZOU Gui-lian, ZHANG Xiao-ning, et al. Research on Cement Slurry Filling in Semi-flexible Asphalt Mixture[J]. Highway, 2002(11): 80-83 |

| [18] | 刘瑞江, 张业旺, 闻崇炜, 等. 正交试验设计和分析方法研究[J]. 实验技术与管理, 2010, 27(9): 52-55 LIU Rui-jiang, ZHANG Ye-wang, WEN Chong-wei, et al. Study on the Design and Analysis Methods of Orthogonal Experiment[J]. Experimental Technology & Management, 2010, 27(9): 52-55 |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34