扩展功能

文章信息

- 张长亮, 涂维, 罗志光, 陈力华

- ZHANG Chang-liang, TU Wei, LUO Zhi-guang, CHEN Li-hua

- 裂隙岩体固-水-气三相不耦合装药爆破数值模拟分析

- Numeric Simulation Analysis of Fractured Rock Mass Blasting with Solid-water-vapor Decoupling Charge

- 公路交通科技, 2017, 34(4): 58-65

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2017, 34(4): 58-65

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2017.04.009

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-05-13

2. 中铁十一局集团有限公司, 湖北 武汉 430071;

3. 招商局重庆交通科研设计院有限公司, 重庆 400060

2. China Eleven Railway Construction Bureau Group Co., Ltd., Wuhan Hubei 430071, China;

3. China Merchants Chongqing Communications Technology Research & Design Institute Co., Ltd., Chongqing 400060, China

不耦合装药的本质是控制爆破的一种形式。由于不耦合介质的缓冲作用可以达到降低爆炸冲击力对孔壁的破坏,从而达到控制爆破效果的作用。现有研究主要表现为以下3个方面:第一,理论研究方面,文献[1]分析了爆炸应力波的传播过程和围岩的破碎情况,并验证了不耦合装药爆轰理论。文献[2]分析了空气不耦合介质装药的爆破作用机理和对某岩体样本进行了计算分析。文献[3]表明不耦合装药会有效降低爆炸应力波峰值、对爆炸岩体应力和传播速度的衰减规律产生较大影响和有效增大爆破能量的传播距离。文献[4]基于现有爆破理论和现场爆破技术, 对水和空气不耦合介质分别装药爆破进行了研究,结果表明:水介质不耦合装药爆破比空气不耦合介质装药更具有爆破增效的作用, 前者形成的准静态应力场强度比后者要强, 并且前者的内压作用更均匀、更持久。文献[5]对轴向空气不耦合介质装药结构研究取得了新的研究进展,研究表明:爆炸应力波在孔底的反射效果,增强了孔底岩石的破碎程度,从而提高了爆炸能量的利用率。

第二,数值模拟研究方面,通过建立水不耦合介质装药下无限混凝土模型,模拟结果得到:围岩损伤破坏区大小、孔壁初始压力值和围岩内部质点加速度以及速度等爆炸效果因子随径向不耦合系数的变化规律[6]。文献数值模拟结果表明:爆生裂纹首先出现在水和空气交界面处;爆炸应力波在水和空气界面处出现周期变化;由于不耦合介质的存在,爆炸应力波引起的围岩应力值将发生明显变化[7]。文献运用LS-DYNA动力有限元软件建立了单孔装药水和空气不耦合介质三维计算模型,数值模拟结果得到爆破应力云图、应力和位移时程曲线图;最终得到炮孔应力随不耦合系数的变化规律以及两种不耦合介质爆破效果对比结果[8]。

第三,现场试验研究方面,文献[9]据煤矿井现场施工条件, 提出了现场轴向不耦合装药和径向不耦合装药试验方案,最终结果表明:该试验方案有效改善了爆破效果,又降低了爆破损耗。文献[10]研究表明:孔底水垫层装药结构时,水介质的缓冲作用可以充分利用爆破释放的能量,从而更有利于破坏孔底围岩,但是底部不耦合装药对孔口附近的爆破效果影响不明显;而在孔口水垫层不耦合装药情况下,同耦合装药效果相差不大。利用爆炸加载数字激光动态焦散线试验系统,文献[11]分析了不同装药结构爆生裂纹动态断裂效应和切缝药包的定向断裂控制爆破机制以及对比分析了爆生主裂纹与次裂纹动态能量释放率的差异。

由上述文献可知,国内外学者对切缝药包爆破、不耦合装药爆破作用效果及机制通过模型试验、理论分析和数值模拟等方法进行了大量研究。然而,由于岩石自身性质复杂多变及炸药爆炸破岩机制的复杂性和不确定性,现有研究多数停留在纯理论研究、纯试验研究和纯数值研究阶段。鉴于此,本文采用ANSYS/LS-DYNA数值模拟平台,结合广东江门至罗定在建高速公路,建立空气、水和炸药三相介质不耦合装药爆破的单孔模型,探讨:爆炸岩体在水平裂隙存在情况下,轴向不耦合装药系数和径向不耦合装药对爆破效果的影响,爆炸岩体在轴向不耦合装药的情况下,不同水平裂隙间距和不同裂隙倾角对爆破效果的影响。依据数值模拟结果,分析了固-水-气三相不耦合装药爆破结构对围岩的影响,最终得到有益于指导工程实践的爆破现场施工理论。

1 爆破有限元模型和各材料力学参数 1.1 有限元计算模型本标段尖峰顶隧道、三岔顶特长隧道2座隧道均为单向3车道分离式隧道,隧道净空8.0 m×15.49 m;隧道围岩分级Ⅱ~Ⅴ级,隧道围岩差,开挖断面大,施工难度大。工程区内地层岩性为:洞口浅埋段,坡积粉质黏土,全~强风化砂岩,花岗岩;洞身段,全~微风化砂岩。受长期的地质构造及风化作用,岩石节理裂隙随机发育,可爆性好。隧道围岩由坡残积粉质黏土﹑震旦系变质砂岩﹑燕山期花岗岩及其风化层组成。隧道位于河流侵蚀基准面以上。隧址区地下水类型主要为基岩裂隙水,以潜水为主,含水层主要为中~微风化岩。隧址区在地下水位以上,隧道涌水量不大。本区降水多集中在夏季,冬季雨量较少,年平均降雨量1 000 mm左右,年最大降雨量2 150 mm,年最小降雨量为800 mm。夏季灾害性天气较多,常有暴雨~强降雨、台风天气出现,容易引发山体滑坡、崩塌等地质灾害。

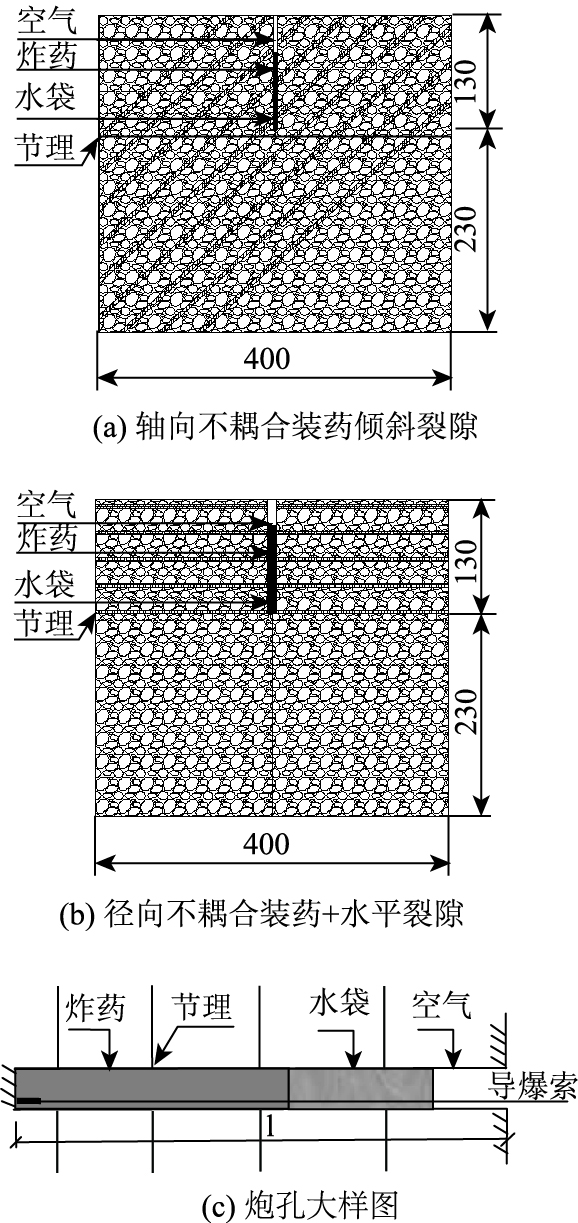

如图 1所示, 本文总共采用了3个模型:轴向不耦合装药+水平裂隙;径向不耦合装药+水平裂隙 (见图 1(b)所示) 和轴向不耦合装药+倾斜裂隙 (见图 1(a)所示)。其中,三相不耦合装药分别由炸药、水、空气3个部分组成,3个模型均选用单元3D SOLIDL64和ALE算法。

|

| 图 1 计算模型示意图 (单位:cm) Fig. 1 Schematic diagram of calculation model (unit: cm) |

| |

由于模拟无限岩石介质中的爆破问题,为计算简化采用二维计算模型,原型尺度比数值建模尺度=1:1,模拟时采用cm-g-us单位制,模型尺寸选400 cm×360 cm,如图 1所示。同时,设定各方案起爆位置在药包底部,考虑模型的半无限性,模型的左右侧面和底面均设定为无反射边界条件,而顶部设定为自由临空面。借鉴以前学者的计算经验,爆破后的冲击波、气体和气体压力持续时间大约在几百微秒,本文设定爆破模拟结束时间为300 us。本文计算模型采用有限元软件ANSYS/LS-DYNA[5]进行建模和求解计算,并使用LS-PrePost-4.0进行结果后处理分析。

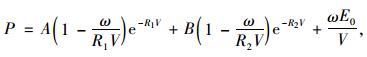

1.2 炸药材料计算模型炸药采用HIGH_EXPLOSIVE_BURE材料模型和JWL状态方程模拟爆炸过程中压力和比热容的关系来模拟爆炸过程,JWL状态方程如下[12-13]:

|

(1) |

式中,P为炮孔压力,值为5.06 GPa;A为214.4 GPa;B为0.182 GPa;R1为4.20;R2为0.90;ω为Gruneisen参数,其值取为0.15;V为爆炸产物的相对体积;E0为爆炸产物初始比内能,值为3.15 GPa。

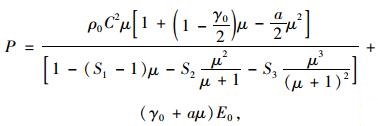

1.3 水和空气材料计算模型高温高压下的水和空气一般可选用Grunneisen状态方程进行描述[14-15]:

|

(2) |

式中,P为孔压;ρ0是材料密度,这里水为1 g/cm3, 空气0.001 252 g/cm3;γ0为Grunneisen系数,水为0.35,空气为1.4;E0为内能,水和空气均为0;C为曲线的截距,水为0.164 7,空气为0.344;S1, S2和S3分别为曲线系数,这里水为1.921,-0.096和0,空气为0,0和0;a为γ0和μ的一阶修正量,这里μ=ρ/ρ0-1。

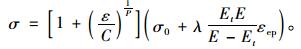

1.4 岩石材料计算模岩石选用弹塑性随动模型*MAT_PLASTIC_KINEMATIC。尖峰顶隧道和三岔顶特长隧道现场砂岩模型参数:密度ρ为3.8 g/cm3;弹性模量E为25 GPa;泊松比为0.25;σ0初始屈服强度为60 MPa;屈服极限强度σ为117 MPa;切线模量Et为1.5 GPa,硬化参数λ为0.5;失效应变ε为3.5;参数P为4.0;参数C为2.5。

|

(3) |

现场实测裂隙参数:密度ρ为1.6 g/cm3;弹性模量E为15 GPa;泊松比为0.32;σ0初始屈服强度为19 MPa;屈服极限强度σ为24.7 MPa;切线模量Et为0.1 GPa; 硬化参数λ为0.5;失效应变ε为3.5;参数P为4.0;参数C为2.5。

2 数值模拟方案和结果分析 2.1 模拟方案结合在建的江门至罗定高速公路2座分离式特长隧道,现场采用Ⅱ级围岩下非堵孔爆破工艺,数值模拟试验方案均采用不堵孔固-水-气三相不耦合施工方案。现场爆破参数为:围岩岩性为砂岩;炮孔长度l为3 m;EJ-102乳化炸药 (标准型),其直径为32 mm,炸药爆速D3=4 000 m/s,ρe=1.25×103 kg/m3;炮孔半径r0=0.02 m,岩石的密度ρc=2.53×103 kg/m3,单轴抗压强度σjc=60 MPa,抗拉强度σl=1.20 MPa,泊松比μ= 0.2,岩石的纵波速度Cp=4 390 m/cm3。空气的密度ρa=1.29 kg/m3,水的密度ρw=1.0×103 kg/m3。现场采用反向起爆方式。本模拟试验均选用直径为4 cm的炮孔, 与现场打钻直径一致。考虑到建模模型的限制,模型比例中的炮孔深度选用1.3 m。

轴向不耦合装药系数定义为Kl,其计算公式为:

|

(4) |

式中,Kl为轴向不耦合系数;L炮孔为炮孔长度;L药卷为药卷装药长度;L水袋为水袋安装长度;L空气为空气置留长度。

径向不耦合装药系数定义为Kr,其计算公式为:

|

(5) |

式中,Kr为径向不耦合系数;r炮孔为炮孔半径;r药卷为药卷装药半径;r水袋为水袋安装径向厚度;r空气为空气置留径向厚度。

裂隙如表 1所示,当裂隙分布水平,间距30 cm时,通过调整水袋、炸药和空气的装药长度,来研究轴向不耦合装药系数对爆破效果的影响。

| 方案 | 炸药/cm | 水/cm | 空气/cm | 不耦合系数Kl |

| 1 | 80 | 16 | 4 | 1.25 |

| 2 | 60 | 32 | 8 | 1.67 |

| 3 | 40 | 48 | 12 | 2.5 |

| 注:炸药直径为ϕ4 cm。 | ||||

当水平裂隙间距为30 cm,炮孔深度为1.3 m时,通过调整水袋、炸药和空气的装药比例,来研究径向不耦合装药系数对爆破效果的影响,如表 2所示。

| 方案 | 炸药/cm | 水/cm | 空气/cm | 不耦合系数Kr |

| 4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3 |

| 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |

| 6 | 4/3 | 1/3 | 1/3 | 1.5 |

| 注:炸药直径为ϕ4 cm | ||||

如表 3所示,在轴向装药参数相同的情况下,通过调整裂隙间距来研究:裂隙间距对爆破效果的影响。

| 方案 | 炸药/cm | 水/cm | 空气/cm | 裂隙间距/cm | 不耦合系数 |

| 7 | 60 | 32 | 8 | 20 | 1.67 |

| 8 | 60 | 32 | 8 | 30 | 1.67 |

| 9 | 60 | 32 | 8 | 40 | 1.67 |

| 注:轴向不耦合装药,水平向不同裂隙间距。(炸药直径为ϕ4 cm) | |||||

表 4所示为,当其他炮孔装药参数相同情况下,通过调整裂隙倾角来研究裂隙倾角对爆破效果的影响。

| 方案 | 炸药/cm | 水/cm | 空气/cm | 裂隙倾角/(°) | 不耦合系数 |

| 10 | 60 | 32 | 8 | 30 | 1.67 |

| 11 | 60 | 32 | 8 | 45 | 1.67 |

| 12 | 60 | 32 | 8 | 60 | 1.67 |

| 注:轴向不耦合装药横向不同裂隙倾角。(炸药直径为ϕ4 cm) | |||||

2.2 模拟结果和分析

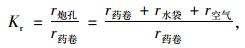

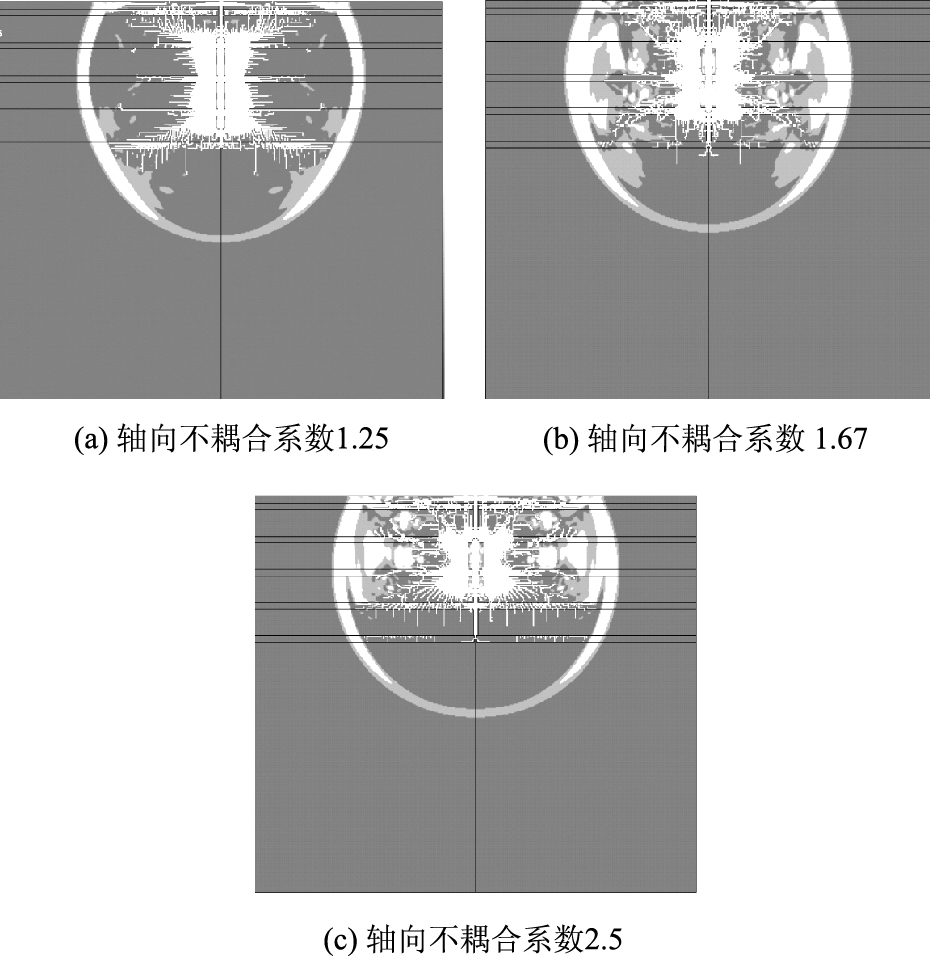

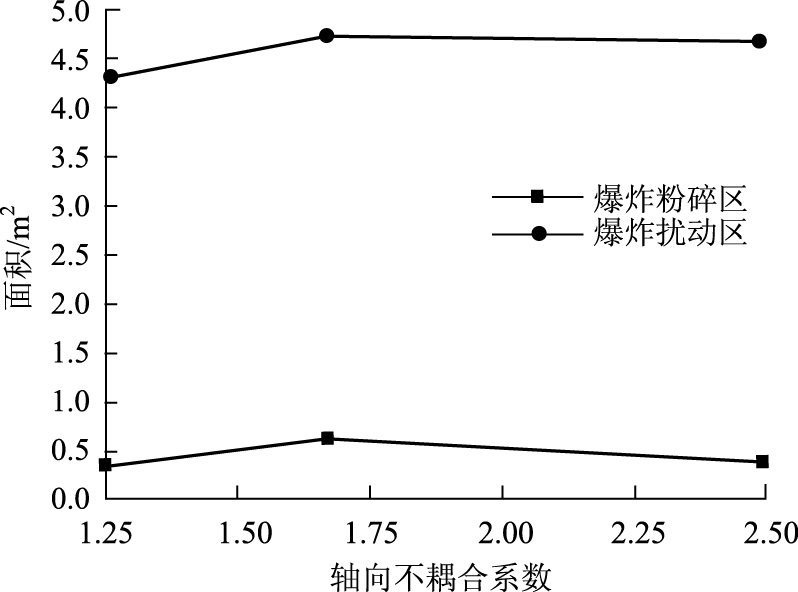

图 2为不同轴向不耦合装药系数下爆破数值模拟结果图。由图知:3个计算模型的模拟结果都分为粉碎区和扰动区两部分,并且沿着裂隙方向的软弱夹层是爆破的易发展区域;3个计算模型的不同之处在于,随着轴向不耦合系数的变化,粉碎区和扰动区的大小也发生变化。模型计算结果,如图 3、图 4所示。

|

| 图 2 轴向不耦合装药爆破模拟效果图 Fig. 2 Blasting simulation effects with axial decoupling charge |

| |

|

| 图 3 最大爆炸破碎半径随轴向不耦合系数的变化 Fig. 3 Relationship between radius of maximum blasting crushing zone and axial decoupling coefficient |

| |

|

| 图 4 粉碎区和扰动区随轴向不耦合系数的变化 Fig. 4 Relationships of areas of crushing zone and disturbance zone with axial decoupling coefficient |

| |

由图 3可知,最大破碎区半径随着轴向不耦合系数的变化规律是先增大后减小,在轴向不耦合系数达到1.67时达到峰值51 cm。同样由图 4可知,爆炸粉碎区面积和扰动区面积随轴向不耦合系数也是先增大后又减小。并且,爆炸粉碎区面积大概稳定在0.5 m2左右,而扰动区面积范围稳定在4.5 m2左右。最终可以得到:粉碎区面积/扰动区面积≈1/9。我们还可由这两个图得到:轴向不耦合装药系数对爆破效果的影响存在一个最佳值,分析原因是由于水不耦合介质的爆破增效作用,即水介质装药合适时,爆破效果会得到明显增强效果。

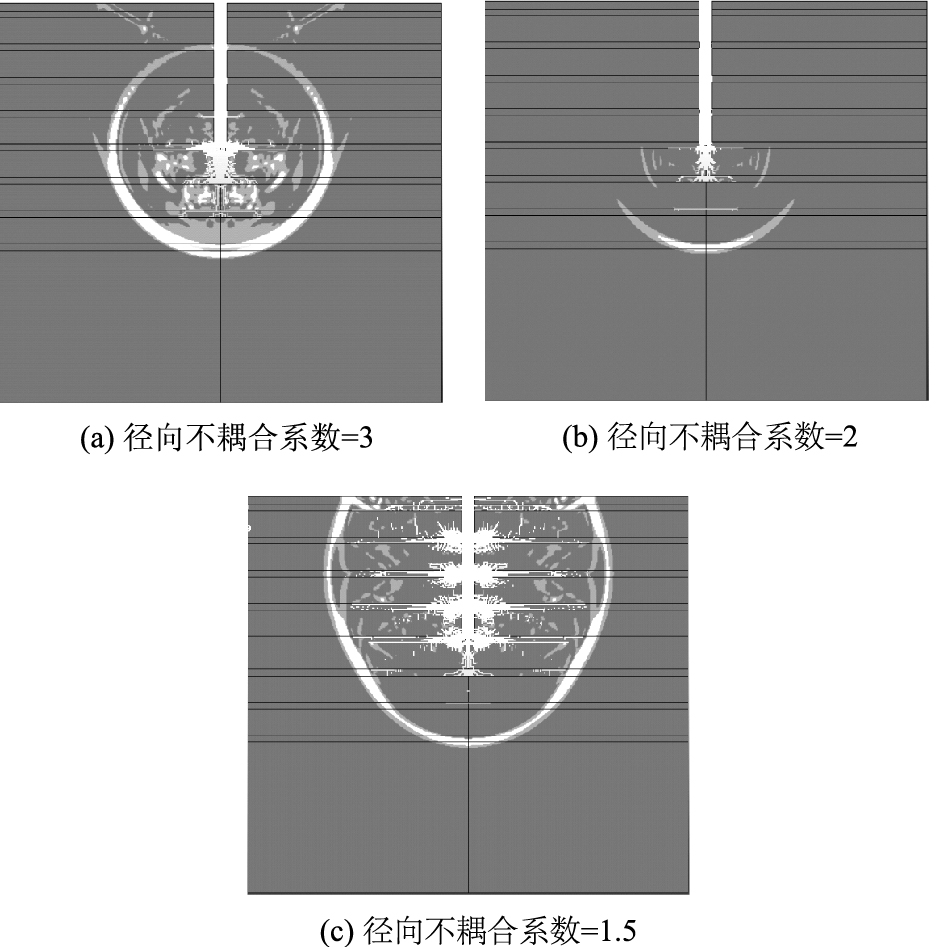

图 5是径向不耦合装药情况下爆破数值模拟结果图。由图中可知,径向不耦合装药情况下,爆破模拟结果显示:径向方向水和空气明显约束了炸药的爆炸作用,使爆破能量更有利于向围岩根部传播,进而增加爆破进尺。但是当径向不耦合系数达到一定值时,水和空气对炸药的约束作用就不再明显,这时爆破效果同轴向不耦合装药效果,如图 5(c)所示。

|

| 图 5 径向不耦合装药爆破模拟效果图 Fig. 5 Blasting simulation effects of radial decoupling charge |

| |

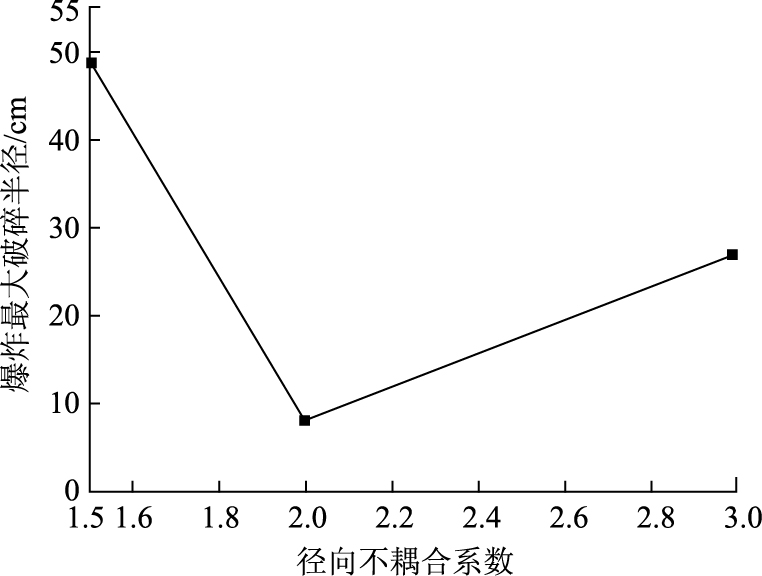

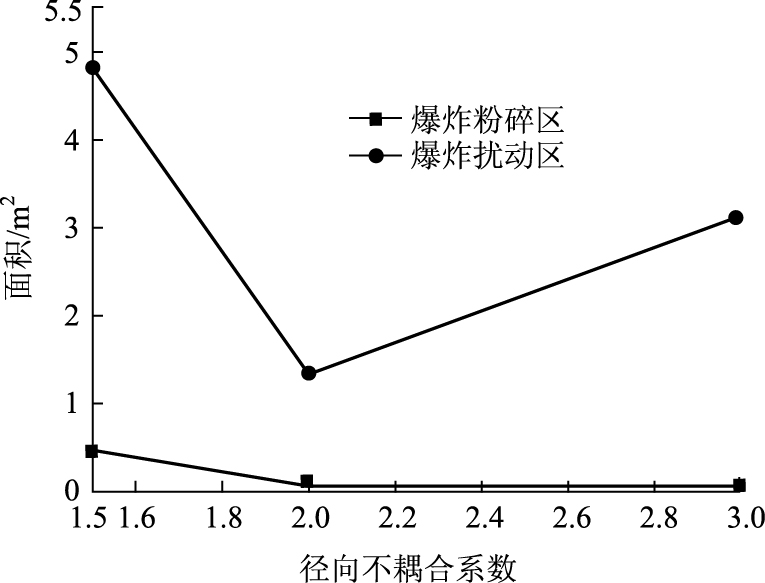

图 6表示的是最大爆炸破碎半径随径向不耦合系数的变化情况,由图可知最大破碎半径随径向不耦合系数的增大先减小后又增大。当径向不耦合系数在2时,爆炸破碎半径仅有8 cm;而当不耦合系数是1.5时,此时的爆炸破碎半径为最大值49 cm。由图 7可知,此图反映的是爆炸粉碎区和爆炸扰动区面积随径向不耦合系数的变化情况。由图中可知,爆炸粉碎区面积是随着径向不耦合系数的增大而不断减小,而爆炸扰动区的面积是随着径向不耦合系数的增大先减小后增大。当径向不耦合系数在2时爆炸扰动区面积达到最小值1.35 m2,当径向不耦合系数为1.5时爆炸扰动区面积达到最大值4.85 m2。

|

| 图 6 最大爆炸破碎半径随径向不耦合系数的变化 Fig. 6 Relationship between maximum radius of blasting crushing zone and radial decoupling coefficient |

| |

|

| 图 7 粉碎区和扰动区随径向不耦合系数的变化 Fig. 7 Relationship of areas of crushing zone and disturbance zone with radial decoupling coefficient |

| |

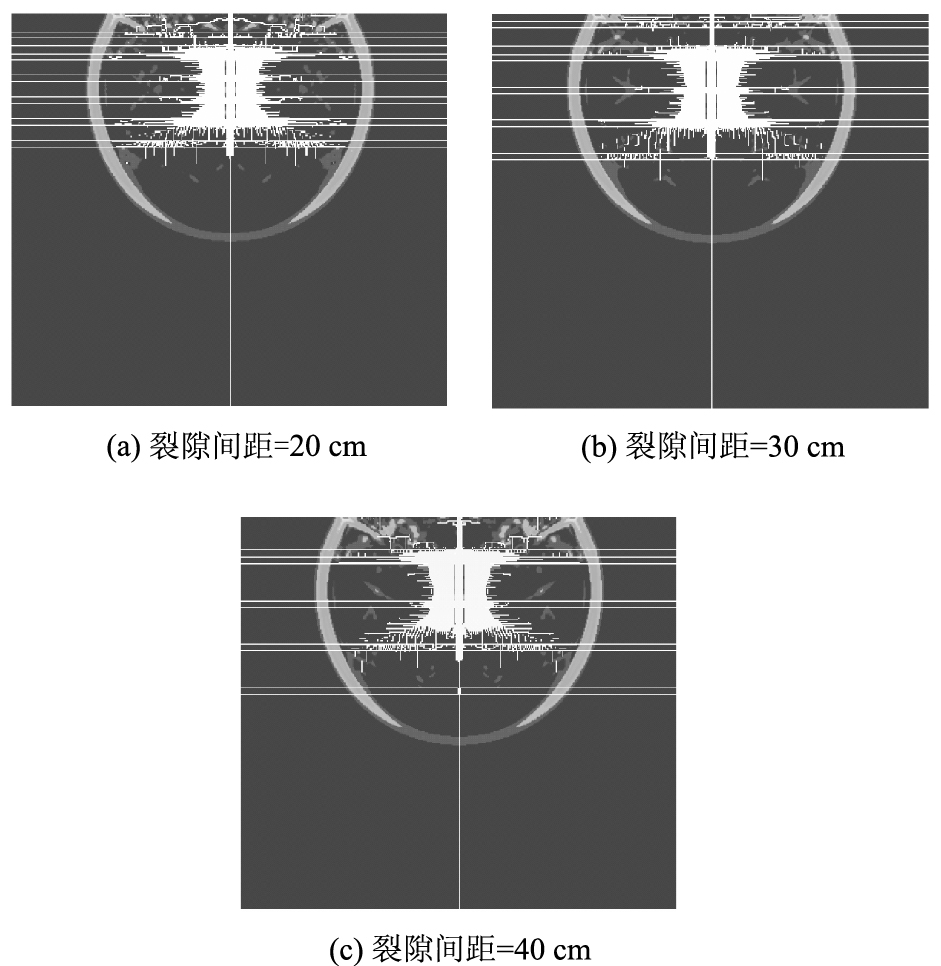

图 8显示的是在轴向不耦合装药情况下,横向不同裂隙间距对爆破效果的影响。模拟结果表明:裂隙间距的大小对爆破效果有影响,裂隙越密爆破效果越粉碎,如图 8(a)明显比 (c) 扰动区裂隙发育显著。可以得到:软弱裂隙的存在降低了围岩的承载能力,相同爆破能量下,围岩裂隙越发育破碎效果越明显。

|

| 图 8 不同裂隙间距爆破模拟效果图 Fig. 8 Blasting simulation effects of different fracture spacings |

| |

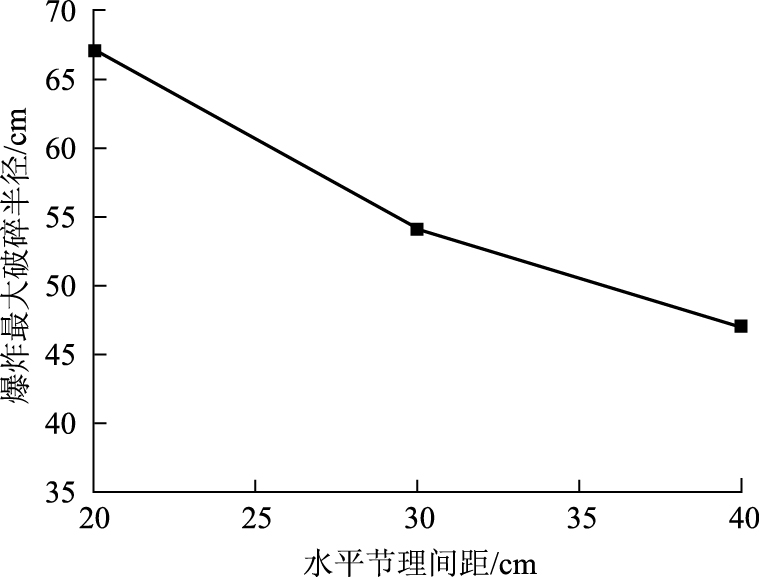

由图 9可知,爆炸破碎区最大半径随着裂隙间距的增大不断减小,这说明爆炸破碎半径与裂隙的发育程度简单成单调递减关系,即裂隙与发育相同装药条件小爆炸破碎半径越大。图 10表示爆炸粉碎区和爆炸扰动区面积随裂隙间距的变化关系,从图中发现二者的面积随裂隙的间距增大几乎是没有变化的。对比图 9和图 10可知,轴向不耦合装药形式相同,调整水平裂隙间距裂隙,爆炸粉碎区和爆炸扰动区的面积与爆炸粉碎区最大破碎半径并没有直接关系,即爆炸最大破碎半径增大或减小对爆炸粉碎区和爆炸扰动区的面积没有直接的影响。

|

| 图 9 最大爆炸破碎半径随裂隙间距的变化 Fig. 9 Relationship between maximum radius of blasting crushing zone and fracture spacing |

| |

|

| 图 10 爆炸粉碎区和扰动区随裂隙间距的变化 Fig. 10 Relationship of areas of crushing zone and disturbance zone with fracture spacing |

| |

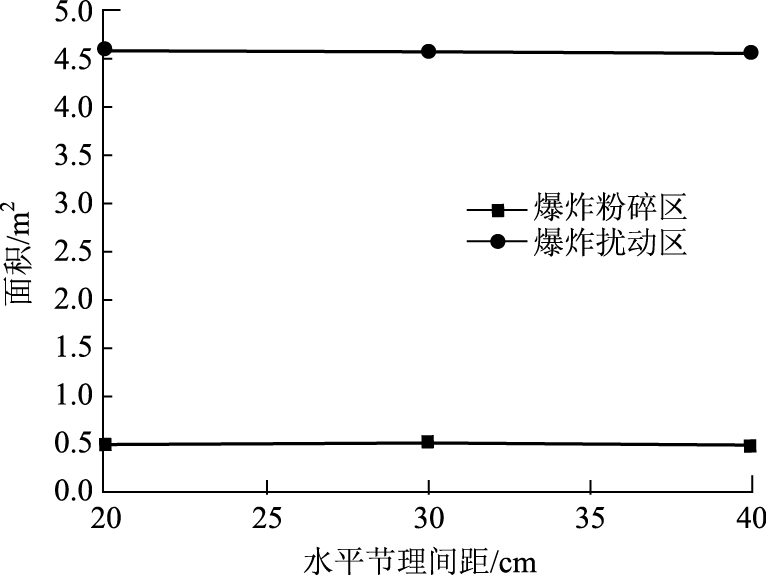

图 11是轴向不耦合装药横向不同裂隙倾角情况下,爆破最终模拟效果图。从图中发现,爆炸破碎最终状态显示:破碎更易顺节理发展,在相同装药参数下,裂隙倾角60°时达到最大值。

|

| 图 11 不同裂隙倾角爆破模拟效果图 Fig. 11 Blasting simulation effects of different fracture dip angles |

| |

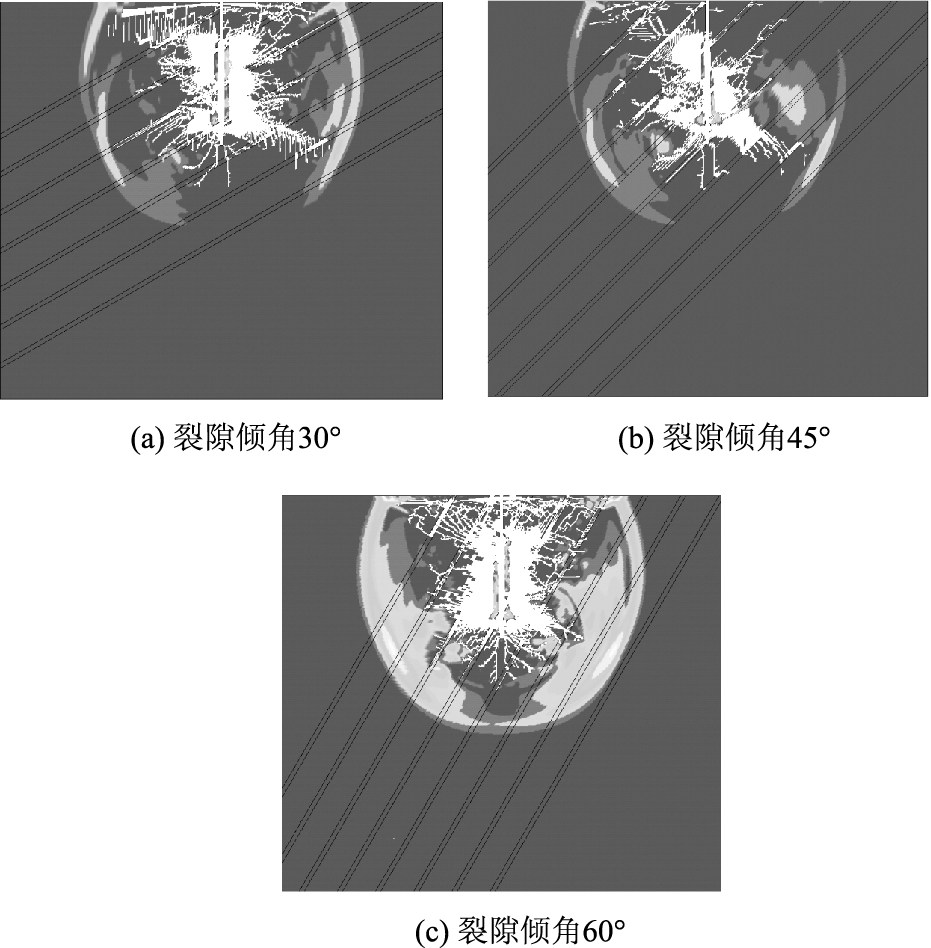

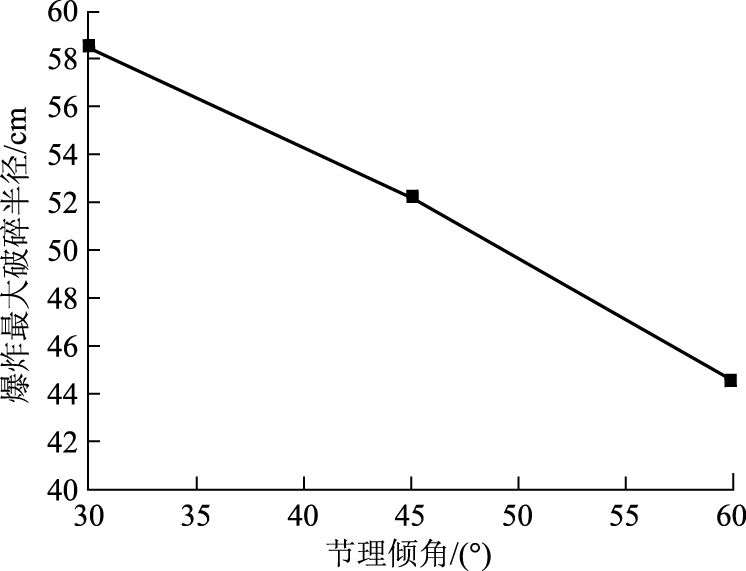

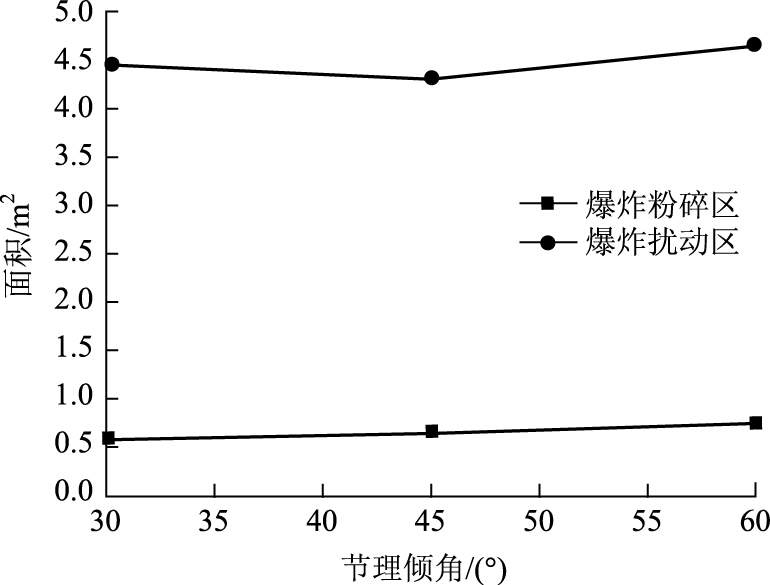

图 12是爆炸最大粉碎区半径随着裂隙倾角的变化规律,从图中发现随着裂隙倾角的增大爆炸最大粉碎区半径在不断减小。由图 13发现,爆炸粉碎区随裂隙倾角的增大而不断增大,而爆炸扰动区面积随裂隙倾角的增大是先减小后增大。

|

| 图 12 爆炸最大粉碎半径随裂隙倾角的变化 Fig. 12 Relationship between maximum radius of blasting crushing zone and fracture dip angle |

| |

|

| 图 13 爆炸粉碎区和扰动区随裂隙倾角的变化 Fig. 13 Relationships of areas of crushing zone and disturbance zone with fracture dip angle |

| |

3 结论

根据以上固-水-气三相不耦合装药模型的数值模拟分析,得出以下结论:

(1) 轴向不耦合系数对爆破效果的影响为:最大破碎半径随着轴向不耦合系数的变化规律是先增大后减小,在轴向不耦合系数为1.67时达到峰值51 cm,与文献[5]计算的结果一致。同样,爆炸粉碎区和扰动区面积也随着轴向不耦合系数的变化规律是先增大后减小,但二者的变化范围都比较小,前者稳定在0.5 m2左右,后者稳定在4.5 m2左右。可以得到,在轴向不耦合装药情况下:粉碎区面积/扰动区面积≈1/9。

(2) 径向不耦合系数对爆破效果影响为:爆破后最大破碎半径随径向不耦合系数的增大先减小后又增大。在径向不耦合系数为2时,爆炸破碎半径达到最小值8 cm;而当不耦合系数是1.5时,此时的爆炸破碎半径为最大值49 cm。同时模拟结果表明,爆炸粉碎区面积是随着径向不耦合系数的增大而不断增大,而爆炸扰动区的面积是随着径向不耦合系数的增大先减小后增大。但是,随着不耦合系数的调整,最大扰动区面积4.85 m2/最小扰动区面积1.35 m2=3.6(倍),对比 (1) 中结果可以发现径向不耦合装药相比轴向不耦合装药对爆破效果更为敏感。

(3) 水平裂隙间距对爆破效果影响:在轴向不耦合装药结构不变情况下,爆炸破碎半径与裂隙的发育程度简单成单调递减关系,即当水平裂隙间距增大时爆炸粉碎区半径减小。此时,爆炸粉碎区和爆炸扰动区面积几乎不受水平裂隙的发育程度的影响。

(4) 水平裂隙倾角对爆破效果的影响是:在轴向不耦合装药情况下,爆炸最大粉碎区半径随着裂隙倾角的增大而减小。同时,爆炸粉碎区随裂隙倾角的增大而不断增大,而爆炸扰动区面积随裂隙倾角的增大是先减小后增大。

| [1] | 史为升. 不耦合装药条件下岩石爆破的理论研究和数值模拟[D]. 武汉: 武汉科技大学, 2004. SHI Wei-sheng. Theory Study and Numerical Simulation of Rock Blasting with Decoupling Charge [D]. Wuhan: Wuhan University of Science and Technology, 2004. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-11915-2005031285.htm |

| [2] | 姜鹏飞, 唐德高, 龙源. 不耦合装药爆破对硬岩应力场影响的数值分析[J]. 岩土力学, 2009, 30(1): 275-279 JIANG Peng-fei, TANG De-gao, LONG Yuan. Numerical Analysis of Influence of Uncoupled Explosive-charge Structure on Stress Field in Hard Rocks[J]. Rock and Soil Mechanics, 2009, 30(1): 275-279 |

| [3] | FU J G, QIN W S, LI Y R. Experimental Study of Regularity of Effect of Bottom Air Column Length on Cut Blasting [C]//Theory and Practice of Energetic Materials. Beijing: Science Press, 2003: 1059-1062. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-AQHJ200310002067.htm |

| [4] | 宇文惠鑫. 炮孔双介质不耦合装药断裂控制爆破理论研究与数值模拟[D]. 太原: 太原理工大学, 2006. YUWEN Hui-xin. Theory Study and Numerical Simulation of Blasthole Fracture Controlled Blasting with Two Decoupling Interaction Charge [D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2006. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10112-2006152864.htm |

| [5] | 杨仁树, 王雁冰. 切缝药包不耦合装药爆破爆生裂纹动态断裂效应的试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(7): 1337-1343 YANG Ren-shu, WANG Yan-bing. Experimental Study of Dynamic Fracture Effect of Blasting Crack in Slotted Cartridge Decoupling Charge Blasting[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(7): 1337-1343 |

| [6] | 宗琦, 陆鹏举, 罗强. 光面爆破空气垫层装药轴向不耦合系数理论研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2005, 24(6): 1047-1051 ZONG Qi, LU Peng-ju, LUO Qiang. Theoretical Study on Axial Decoupling Coefficients of Smooth Blasting with Air Cushion Charging Construction[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2005, 24(6): 1047-1051 |

| [7] | 罗勇, 崔晓荣, 陆华, 等. 炮孔水介质不耦合装药爆破的研究[J]. 有色金属, 2009, 61(1): 46-49 LUO Yong, CUI Xiao-rong, LU Hua, et al. Study on Blasting with Water Decoupling Charging in Borehole[J]. Nonferrous Metals, 2009, 61(1): 46-49 |

| [8] | 王志亮, 李永池. 工程爆破中径向水不耦合系数效应数值仿真[J]. 岩土力学, 2005, 26(12): 1926-1930 WANG Zhi-liang, LI Yong-chi. Numerical Simulation on Effects of Radial Water-decoupling Coefficient in Engineering Blast[J]. Rock and Soil Mechanics, 2005, 26(12): 1926-1930 |

| [9] | 闫国斌, 于亚伦. 空气与水介质不耦合装药爆破数值模拟[J]. 工程爆破, 2009, 15(4): 13-19 YAN Guo-bin, YU Ya-lun. Numerical Simulation of Air and Water Medium Decoupling Charge Blasting[J]. Engineering Blasting, 2009, 15(4): 13-19 |

| [10] | 孙磊, 任庆峰, 宗琦. 水不耦合装药结构在煤矿井巷掘进光面爆破中的应用[J]. 爆破, 2010, 27(3): 25-28 SUN Lei, REN Qing-feng, ZONG Qi. Application of Water-decoupled Charge in Smooth Blasting of Coal Mine Rock Tunnel[J]. Blasting, 2010, 27(3): 25-28 |

| [11] | 钱立坤, 林大能, 刘医硕, 等. 孔底轴向水介质不耦合效应的数值模拟[J]. 采矿技术, 2011, 11(5): 103-106 QIAN Li-kun, LIN Da-neng, LIU Yi-shuo, et al. Numerical Simulation of Effect of Axial Water-decoupled Charge on Borehole[J]. Mining Technology, 2011, 11(5): 103-106 |

| [12] | Livermore Software Technology Corporation. LSTC.LS-DYNA Keyword User's Manual[M]. Livermore: Livermore Software Technology Corporation, 2003. |

| [13] | BROWN A G, DAVIDS T, JORDAAN O J. Luck Explosives Test Work at Duvha Opencast[C]//Proceeding of the Thirteenth Conference on Explosives and Blasting Technique.[S. l.]:Lawrence Livermore National Laboratory, 1987: 6-20. |

| [14] | 王庆国, 庞旭卿, 何章义. 马蹄形隧道掏槽爆破三维数值模拟[J]. 四川理工学院学报:自然科学版, 2010, 23(6): 745-749 WANG Qing-guo, PANG Xu-qing, HE Zhang-yi. Three-dimensional Numerical Simulation on Horseshoe Tunnel Cut Blasting[J]. Journal of Sichuan University of Science & Engineering: Natural Science Edition, 2010, 23(6): 745-749 |

| [15] | DING De-xin, ZHU Cheng-zhong. Estimating Amount of Explosive for Fracture Plane Control Blasting with Notched Boreholes[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 1993(2): 18-21 |

2017, Vol. 34

2017, Vol. 34