扩展功能

文章信息

- 谭健妹, 刘金成, 徐云辉

- TAN Jian-mei, LIU Jin-cheng, XU Yun-hui

- 基于交通区位的城际轨道交通网络布局规划方法

- A Method for Planning Intercity Rail Transit Network Layout Based on Traffic Location

- 公路交通科技, 2016, 33(10): 131-136

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2016, 33(10): 131-136

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2016.10.020

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-12-17

2. 广西壮族自治区发展和改革委员会, 广西 南宁 530022

2. Development and Reform Commission of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning Guangxi 530022, China

自2005年以来,国内已有多个城市群先后开展了城际轨道交通规划,取得了一定成果。目前轨道交通的网络规划一般以定性为主,为了使规划结果更加科学合理,一些研究机构及学者对轨道交通网络规划的模型和方法进行了研究。2001年北京市城建设计研究院提出了“点-线-面”要素层次分析法[1]。顾金山等[2]提出了“枢纽锚定全网”的轨道交通网络优化理论。孙有望等[3]对城市轨道交通网络规模、规划与城市发展的关系、规划与土地使用的相关性等提出了一些定性与定量分析方法。王玮[4]建立了“宏观定性控制、微观定量分析、综合评价决策”轨道线网规划布局思路。陈群等[5]考虑可达性约束与轨道线网合理规模约束,建立了轨道交通网络布局优化的双层模型。赵志明等[6]分析了轨道交通节点重要度和经济引力指标,探讨了轨道交通线网主骨架确定方法。以上规划方法和规划模型的提出多是以城市轨道交通为研究对象展开的,有关城际轨道网络布局规划的专门论著较少。目前城际轨道交通规划多借鉴城市轨道交通线网规划的理论,采用“点-线-面”要素层次分析法进行网络布局。本文通过分析交通区位与城际轨道的关系以及城际轨道网络的演化特征,构建不同层次的线网规划模型,对城际轨道交通网络进行布局。

1 高速客运交通区位线网络的建立 1.1 高速客运交通区位线的概念及特点在交通区位线[7]的基础上提出高速客运交通区位线的概念,它继承了交通区位线的所有特征,同时又有自己的特点。从观察的角度看,高速客运交通区位线是指区域城市(城镇)间的客流高发场所;从操作的角度看,是指为满足城际客流快速增长的需要, 将高速客运系统设置在能到达目标的一定范围内的地理位置,这个位置即高速客运交通区位线。其特点是:

(1) 是客流高发场所,且潜在客流需求较大,它不考虑货物运输产生的交通需求。

(2) 是一种高速线,即旅客对速度有较高要求。

(3) 是可能修建城际轨道交通的虚拟线。

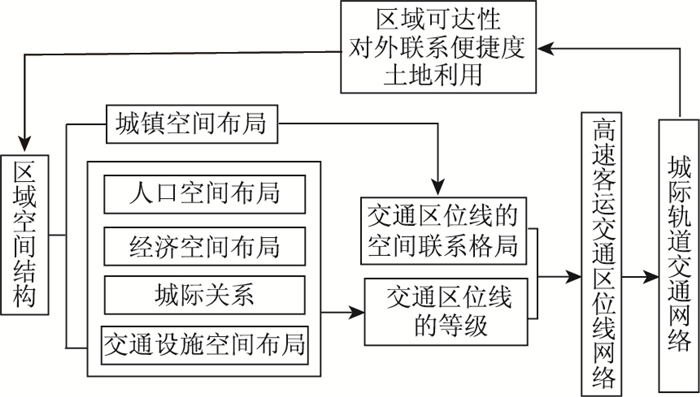

1.2 高速客运交通区位线与区域空间结构、区域城际轨道交通网络的关系(1) 高速客运交通区位线与区域空间结构的关系

将区域空间结构解析为人口空间布局、经济空间布局、城镇空间布局、交通设施空间布局、城际关系5个方面。城镇空间布局是产生交通需求的结构性原因,决定了客流的出发地和目的地,决定了交通区位线的空间联系格局,是交通区位线的主贡献因素。人口空间布局、经济空间布局、城际关系、交通设施空间布局决定了客流量的大小,决定了交通区位线的等级,决定了交通区位线是否为高速客运交通区位线。

(2) 高速客运交通区位线与区域城际轨道交通网络的关系

高速客运交通区位线是区域城市(城镇)间的客流高发场所,是大概率地发生客运交通的原理线。区域城际轨道交通网络是客观存在的由区域城际轨道线路、站点构成的运输网络,是客流的空间载体。区域城际轨道交通只有坐落在客流高发场所才能发挥其满足交通需求、引导区域发展的作用。因此,可以把高速客运交通区位线构成的网络看作是区域城际轨道交通网络的全集,即城际轨道交通线路必定修建在高速客运交通区位线上,城际轨道交通网络是其子集。

|

| 图 1 空间结构、高速客运交通区位网络、城际轨道交通网络之间的关系 Fig. 1 Relationship among spatial structure, high speed passenger traffic location network and intercity rail transit network |

| |

2 城际轨道交通网络演化特征

城际轨道交通网络包含轨道交通车站、枢纽和纵横交错的运输线路。可将城际轨道交通网络抽象为由节点、边和权构成的拓扑图。网络中的节点代表轨道交通车站、枢纽、城市、客流主要集散点,边代表城际轨道线路,权值是与边相关的指标,可代表距离、速度、客流、经济引力等。通过对已有的城际轨道网络演化过程分析可知,城际轨道交通网络的演化具有以下明显的时空特征。

2.1 增长性节点和边的增加是城际轨道网络扩张的基础,城际轨道网络的规模随着网络中节点数目及连接的变化而不断变化[8-9]。

2.2 偏好依附性当一个节点在与其他可选择的若干节点建立连接时,通常选择节点度较大的节点,从而获得更好的可达性。或者说,在城际轨道网络中总是存在几个核心节点,发挥着重要的集散功能[8-9]。

2.3 交通区位性城际轨道网络的增长依赖于交通区位线,城际轨道网络生长不是自由的、无规律的,而是按交通区位线方向增长,受交通区位的约束。

2.4 时间次序性城际轨道交通网络首先在区域重要节点之间通过最短路径连接起来,形成树状结构。随着城市间经济联系的加强和交通需求的增大,由开始的树形结构向以树形结构为骨干线网不断连接和补充分支的网络结构发展。

3 基于交通区位的城际轨道交通网络布局思路基于交通区位的城际轨道交通网络布局可按以下步骤进行分析。

3.1 建立高速客运交通区位线网络高速客运交通区位线网络为城际轨道线网布局规划提供了全集扫描图,是进行城际轨道线网布局的基础。区位线网络可按文献[7]中提供的区位因素分析方法及其独有的特点构建。

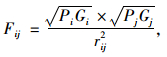

3.2 建立高速客运交通区位线网络拓扑图以城市为节点,以城市间的高速客运区位线为边,以城市间的经济联系强度倒数1/Fij为权值,将高速客运交通区位线网络抽象为拓扑图。常用的表示两个城市之间经济联系强度的模型表达式为[10-11]:

|

(1) |

式中,Fij为两城市的经济联系强度;Pi和Pj为两城市的人口数;Gi和Gj为两城市的GDP;rij为两城市间的距离(时间距离或空间距离)。

3.3 建立网络布局优化模型,形成城际轨道初步线网城际轨道线网布局规划要解决的就是某节点是否应包含在优化线网中和节点之间的城际轨道交通区位线是否包含在优化线网中的问题。为了能够有效解决上述问题,在基于城际轨道交通演化特征分析的基础上建立不同层次的线网优化模型,对区位线网络进行优化,形成城际轨道初步线网。

3.4 线网调整形成最终方案在初步线网的基础上根据客流的流向和地理、地质特点及与区域内其他交通方式的衔接情况调整线网形成线网最终方案。因城际轨道交通与干线铁路、高速公路之间存在较大的竞争,且这种竞争关系主要体现在综合运输通道内,因此城际轨道初步线网形成后还应综合研究各条运输通道内不同交通方式的合理分工,形成最终方案。

4 城际轨道交通网络优化模型的建立 4.1 骨干线网布局优化模型及求解 4.1.1 骨干线网布局优化模型由城际轨道交通网络交通演化特征可知,城际轨道交通网络初始阶段是由重要节点构成的树状结构。关于节点重要度的相关研究较多,重要节点的选取可参考文献[12]。选取重要节点后,将重要节点间的城际轨道区位线抽象为网络图,然后以Wij=1/Fij为权重,采用最小生成树法构建骨干线网,则城际轨道骨干线网布局问题可用以下模型表示。

目标函数:网络的权重最小。

|

(2) |

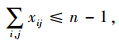

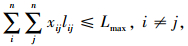

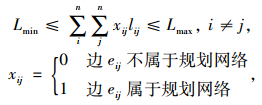

约束条件:考虑合理规模、连通性和0-1规划约束。

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

式中,i, j, k为城市节点;W为权重;Wij为城市i,j间的权重;xij, xki为0-1变量,当边eij属于最小生成树时为1,否则为0;lij为城市i,j间的距离;Lmax为最大线网规模;n为城市节点个数。

4.1.2 模型求解最小生成树(MST)问题是运筹学中常见的问题,目前已有成熟的方法求解,本文就其中的Kruskal算法做简单阐述:开始选取1条权最小的边,在以后的每一步中,总从与已选边不构成圈的那些未选边中选出1条权最小的边。可利用winqsb运筹学软件计算。

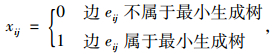

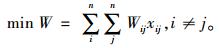

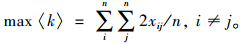

4.2 初步线网布局优化模型及算法 4.2.1 初步线网布局优化模型由城际轨道交通网络演化特征可知,城际轨道交通网络由树形结构向以树形结构为骨干线网、不断连接和补充分支的网络结构发展。在网络演化特征的基础上加入效益目标构建初步线网布局优化模型,以骨干网为已知线路,对高速客运交通区位线网络图即全集扫描图进行优化,权值Wij采用1/Fij来表示。

目标Ⅰ:网络的权重最小,与骨干网络的目标一致,代表网络生长过程的一致性,即:

|

(7) |

目标Ⅱ:路网的平均度最大,它在一定程度上代表网络的连通度和网络化程度,即:

|

(8) |

目标Ⅲ:使总的轨道交通线路长度最小,以便以最小的投入获得最大的效益,即:

|

(9) |

约束条件:考虑合理规模约束;0-1约束;连通性约束。

|

(10) |

|

(11) |

式中,xij,xki为0-1变量,当边eij属于规划网络时为1,否则为0;L为线网规模;Lmin和Lmax分别为线网最小、最大规模;〈k〉为网络平均度。

4.2.2 模型求解(1) 构造评价函数

对于多目标优化问题,通常将多目标转化为单目标问题来求解。将多个目标转换成单目标的方法有:约束法,评价函数法(理想点法、加权法、乘除法、极大极小法),功效系数法等。本文采用线性加权和法构造评价函数。线性加权和法是根据各目标函数的重要程度分别给予一定的权重,并据此建立评价函数。

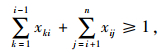

采用加权和法将多目标转化为单目标,则评价函数可表述为:

|

(12) |

式中,Z为单目标;α,β,θ为各个目标的权重,其值可根据设计目的和功能选择相应的值。虽然不少学者针对不同问题提出了不同的确定权系数的方法,但至今没有一个可遵循的普遍原则,本文选择各目标最优值的倒数作为权重。

(2) 遗传算法求解

① 编码

采用0-1编码,但只是将在最小生成树基础上多添加的边进行编码,以城际轨道交通区位线网络图的边数减去最小生成树的边数为编码长度。

② 适应度函数

将评价函数直接作为适应度函数。

③ 选择

基于排名的轮盘式选择算子。

④ 交叉

设定交叉概率,实行单点交叉操作产生新个体。

⑤ 变异

按变异概率选取染色体的某个位置实行变异。

⑥ 算法流程

Step l:初始化,设定种群数目为M,染色体长度为l,迭代总数为Maxgen, 交叉概率为Pc,变异概率Pm。

Step 2:采用0-1编码随机产生初始种群,置迭代次数Gen=1。

Step 3:如果Gen > Maxgen,输出结果,否则转入下一步。

Step 4:计算种群的个体适应度函数值,采用基于排名的轮盘式选择算子,复制选择下一代种群,依概率进行交叉、变异操作,令Gen=Gen+1从而得到新的种群,并转入Step 3。

5 案例以武汉都市圈为案例,采用建立的模型对城际轨道线网进行布局。

5.1 案例背景武汉城市圈位于湖北省东部,行政区划包括武汉、黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、潜江和天门共9座城市,土地总面积共5.78万km2。2020年规划人口3 298.8万人,GDP总量19 746亿元。城市圈主要城市间的经济联系强度见表 1。

| 武汉 | 黄石 | 鄂州 | 孝感 | 黄冈 | 咸宁 | 仙桃 | 天门 | 潜江 | |

| 武汉 | 0.00 | 390.58 | 395.96 | 542.92 | 498.48 | 191.44 | 139.31 | 62.08 | 49.26 |

| 黄石 | 390.58 | 0.00 | 377.90 | 16.90 | 319.70 | 32.02 | 7.51 | 3.91 | 3.75 |

| 鄂州 | 395.96 | 377.90 | 0.00 | 12.97 | 792.43 | 16.67 | 4.94 | 2.55 | 2.31 |

| 孝感 | 542.92 | 16.90 | 12.97 | 0.00 | 19.51 | 9.42 | 19.09 | 14.63 | 8.62 |

| 黄冈 | 498.48 | 319.70 | 792.43 | 19.51 | 0.00 | 18.26 | 6.53 | 3.56 | 3.21 |

| 咸宁 | 191.44 | 32.02 | 16.67 | 9.42 | 18.26 | 0.00 | 9.11 | 3.46 | 3.73 |

| 仙桃 | 139.31 | 7.51 | 4.94 | 19.09 | 6.53 | 9.11 | 0.00 | 24.43 | 21.89 |

| 天门 | 62.08 | 3.91 | 2.55 | 14.63 | 3.56 | 3.46 | 24.43 | 0.00 | 44.30 |

| 潜江 | 49.26 | 3.75 | 2.31 | 8.62 | 3.21 | 3.73 | 21.89 | 44.30 | 0.00 |

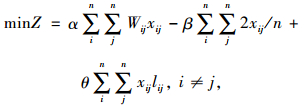

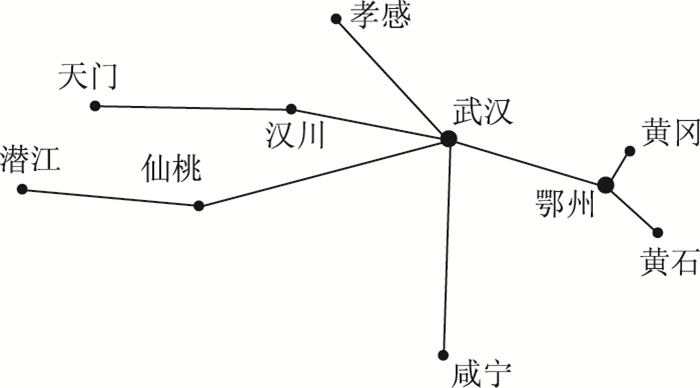

5.2 高速客运交通区位线

建立高速客运交通区位线网络,见图 2。

|

| 图 2 武汉城市圈高速客运交通区位线 Fig. 2 High-speed passenger traffic location line of Wuhan metropolitan region |

| |

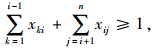

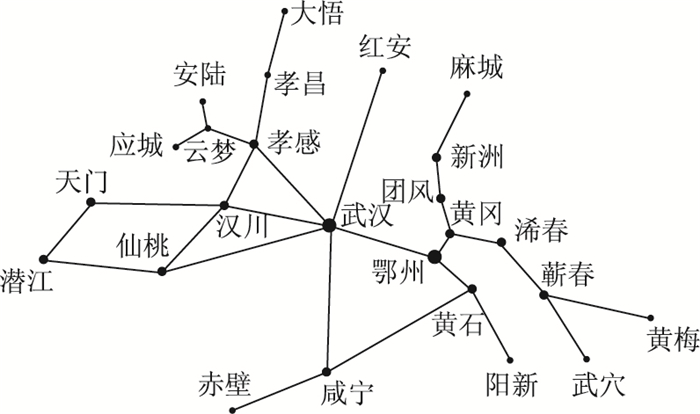

5.3 骨干线网布局

选取武汉、黄石、黄冈、鄂州、咸宁、天门、潜江、孝感、仙桃9座城市为武汉都市圈的重要节点。按照最小生成树法,生成骨干线网(见图 3),利用matlab编程实现。

|

| 图 3 武汉城市圈城际轨道骨干线网 Fig. 3 Intercity rail transit backbone network in Wuhan metropolitan region |

| |

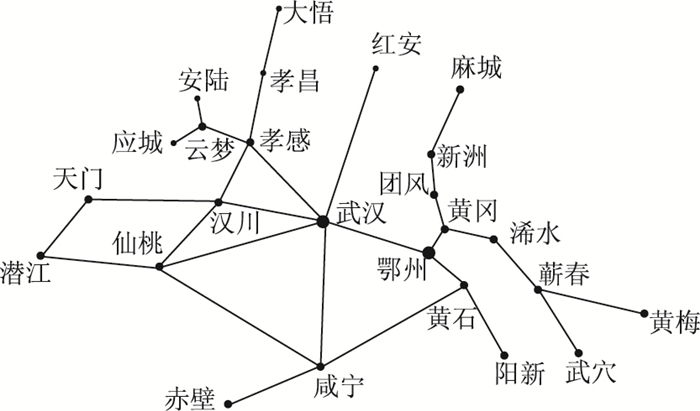

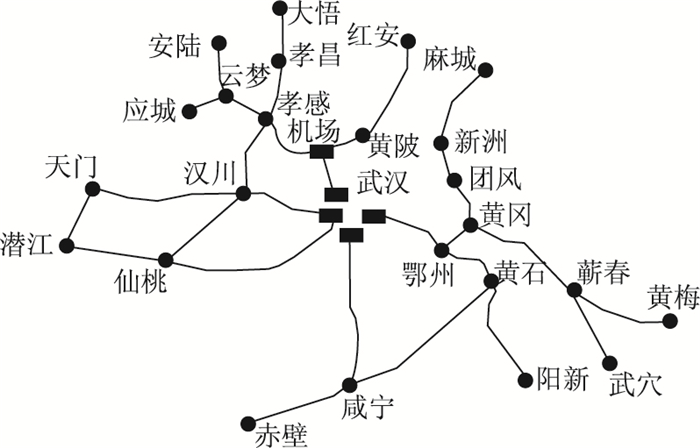

5.4 初步线网布局

以骨干网为已有线路,采用本文建立的模型对高速客运交通区位线进行优化,得到城际轨道初步线网(见图 4)。武汉城市圈线网规划原有方案中远景规模为1 188.8 km,本文规模约束采用与原方案相近的规模(1 100~1 300 km)。

|

| 图 4 武汉城市圈城际轨道初步线网 Fig. 4 Intercity rail transit preliminary network in Wuhan metropolitan region |

| |

5.5 线网调整形成最终方案

在初步线网的基础上根据客流的流向和地理、地质特点及与区域内其他交通方式的衔接情况对线网进行调整形成线网最终方案(图 5)。

|

| 图 5 调整后的线网 Fig. 5 Adjusted network |

| |

5.6 结果分析

对比图 5和文献[13]中的推荐方案(该方案是按照传统四阶段法进行客流需求预测后,通过轨道交通线网综合评价选择的最优方案)可以看出,用本文线网布局规划方法得到的初步线网与武汉城市圈城际轨道线网规划(原有方案)有较高的吻合度,证明了本文提出的规划方法的有效性。用本文提出的规划模型得到的线网没有中心的小环,但是加强了武汉周边大城市之间的直接联系。原有方案中的小环线大部分在武汉市内,本文建议由市域线取代,在城市圈范围内形成市区线、市域线和城际轨道交通多层次衔接协调的区域轨道交通系统。

6 结论引入交通区位理论,绘制了高速客运交通区位线网络图。在分析城际轨道交通演化特征的基础上建立了不同层次线网的优化模型,对高速客运交通区位线网络进行优化形成了城际轨道线网。本文提出的规划方法结合了交通区位分析和城际轨道网络自身演化特征。交通区位分析是一种本体论方法,是对交通这种经济地理现象进行内源性指向的空间经济学分析,因此可提高网络规划的可持续性和中长期线网规划的有效性。基于演化特征的不同层次线网优化模型能够保证线网的规划适应城际轨道的发展过程。文中提到的两城市经济联系强度Fij的计算可考虑与传统四阶段法中的重力模型法等概念衔接,适当修正模型,使模型更加合理。

| [1] | 吴小萍, 陈秀方. 城市轨道交通网络规划理论方法研究进展[J]. 中国铁道科学 , 2003, 24 (6) : 111-117 WU Xiao-ping, CHEN Xiu-fang. Progress of Study on Urban Mass Transit Network Planning Theory and Methodology[J]. China Railway Science , 2003, 24 (6) : 111-117 |

| [2] | 顾金山, 顾宝根, 王家玮.上海市轨道交通网络优化方案说明报告[R].上海:上海市建委轨道交通网络优化课题组, 2000. GU Jin-shan, GU Bao-gen, WANG Jia-wei. Report of Shanghai Rail Transit Network Optimization Program[R]. Shanghai:Rail Transit Network Optimization Research Group of Shanghai Construction Commission, 2000. http://www.docin.com/p-11317776.html |

| [3] | 孙有望, 李云清, 王祥. 城市轨道交通网络规划的优化[J]. 上海交通大学学报 , 2000, 34 (S1) : 52-55 SUN You-wang, LI Yun-qing, WANG Xiang. Planning and Building of Urban Rail Traffic Network[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University , 2000, 34 (S1) : 52-55 |

| [4] | 王炜. 城市公共交通系统规划方法与管理技术[M]. 北京: 科学出版社, 2002 . WANG Wei. Planning Methods and Management Techniques of Urban Public Transport System[M]. Beijing: Science Press, 2002 . |

| [5] | 陈群, 史峰, 龙科军. 城市轨道交通网络布局的双层优化模型[J]. 中南大学学报:自然科学版 , 2008, 39 (3) : 623-628 CHEN Qun, SHI Feng, LONG Ke-jun. Bi-level Programming Model for Urban Rail Transit Network's Layout[J]. Journal of Central South University:Science and Technology Edition , 2008, 39 (3) : 623-628 |

| [6] | 赵志明, 关宏志, 韩艳. 基于双层优化模型的城际轨道交通线网主骨架确定方法[J]. 公路交通科技 , 2015, 32 (10) : 102-107 ZHAO Zhi-ming, GUANG Hong-zhi, HAN Yan. A Method for Determining Main Skeleton of Intercity Rail Transit Network Based on Bi-level Optimization Model[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development , 2015, 32 (10) : 102-107 |

| [7] | 管楚度. 交通区位分析范型例说[M]. 北京: 人民交通出版社, 2006 . GUAN Chu-du. Study on Communications Location Methodology[M]. Beijing: China Communications Press, 2006 . |

| [8] | BARABASI A L, ALBERT R. Emergence of Scaling in Random Networks[J]. Science , 1999, 286 (5439) : 509-512 |

| [9] | ALBERT R, BARABÁSI A. Statistical Mechanics of Complex Networks[J]. Review of Modern Physics , 2001, 74 (1) : 47-97 |

| [10] | 陈彦光, 刘继生. 基于引力模型的城市空间互相关和功率谱分析:引力模型的理论证明、函数推广及应用实例[J]. 地理研究 , 2002, 21 (6) : 742-751 CHEN Yan-guang, LIU Ji-sheng. Derivation and Generalization of the Urban Gravitational Model Using Fractal Idea with an Application to the Spatial Cross-correlation between Beijing and Tianjin[J]. Geographical Research , 2002, 21 (6) : 742-751 |

| [11] | 吴明, 张瑗媛, 李旭宏. 基于经济联系势能模型的沪宁综合运输通道规划研究[J]. 公路交通科技 , 2010, 27 (10) : 153-158 WU Ming, ZHANG Yuan-yuan, LI Xu-hong. Analysis on Planning of Shanghai-Nanjing Comprehensive Transportation Corridor Based on Economic Connection Potential Energy Model[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development , 2010, 27 (10) : 153-158 |

| [12] | 邹芳.城市群城际轨道线网布局方法研究[D].武汉:华中科技大学, 2011. ZOU Fang. Research on Method of Urban Agglomeration Inter-city Rail Network Layout[D].Wuhan:Huazhong University of Science and Technology, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10487-1012012301.htm |

| [13] | 周熙霖, 李应红, 曾菊青, 等.武汉市圈铁路网络规划研究报告[R].武汉:中铁第四勘察设计院集团有限公司, 2009. ZHOU Xi-lin, LI Ying-hong, ZENG Ju-qing, et al. Planning Report of Wuhan City Group's Intercity Rail[R]. Wuhan:China Railway Siyuan Survey & Design Group Co., Ltd., 2009. |

2016, Vol. 33

2016, Vol. 33