扩展功能

文章信息

- 王磊, 周伟, 董敏毅, 赵文博, 张绍阳

- WANG Lei, ZHOU Wei, DONG Min-yi, ZHAO Wen-bo, ZHANG Shao-yang

- 高速公路EWTC系统场站布设方案研究

- Study on Station Arrangement for Expressway EWTC System

- 公路交通科技, 2016, 33(9): 120-126

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2016, 33(9): 120-126

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2016.09.019

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-03-08

2. 长安大学 公路学院, 陕西 西安 710064;

3. 交通运输部, 北京 100736

2. School of Highway, Chang'an University, Xi'an Shaanxi 710064, China;

3. Ministry of Transport, Beijing 100736, China

目前,我国公路动态称重系统多采用弯板式称重设备,其称重精度受速度影响很大,加之一些司机有意冲称、跳秤、S行驶等,导致动态称重精度往往超过国家动态称重精度的要求,经常造成称重纠纷与收费站的拥堵。为解决这类问题,陕西等省货车收费广泛采用静态称重系统,应用此系统的收费站点通行能力低,大大降低了道路整体收费效率[1-5]。 所以,EWTC系统(Electronic Weight Toll Collection 简称:EWTC)的开发与研究可大大提高收费站通行效率,缓解拥堵减少使用者延误费用,提高收费管理水平。

电子不停车计重收费系统结合了电子不停车收费系统(ETC)和动态称重系统(WIM)二者的功能,实现了不停车计重与收费的同步进行,场站设计是EWTC系统实现的基本保证,因此研究解决EWTC场站合理布设问题,对提升收费场站的通行能力、改善货车计重收费站点的拥堵问题具有重要意义[6-8]。

1 EWTC场站需求分析EWTC系统设计整体目标旨在通过对过往收费站的车辆进行动态称重,再由计算机系统根据预定的费率进行收费,对严重超限车辆限制通行,从而进行快速、合理的收费,保证高速公路运输畅通、延长使用寿命。

EWTC系统设计考虑将入口治超称重相结合并识别车辆IC卡信息,需满足以下功能:

(1) 入口治超称重、精称合二为一,检查核对车辆IC卡,记录进站信息;

(2) 出口识别信息、收费;

(3) 无卡、无效卡及卡上资金不足车辆变道行驶。

2 EWTC场站设计参数研究 2.1 车道主要设计参数 2.1.1 EWTC车道宽度由于收费站收费亭的存在,给快速通过收费站的司机造成视觉和心理上的影响,故EWTC专用车道的车道宽度应与常规车道不同,其宽度确定需考虑:

(1) 规范规定的车道宽度

依照《高速公路收费站及收费广场设计规范》的规定,收费通道标准宽度为3.20 m,受限制时可采用3.00 m,ETC车道宽度为3.50 m[1]。

(2) 高速车道设计宽度

重型货车多为多轴车,考虑到大型车宽度超限,右侧最外车道采用5.0 m。

(3) EWTC收费通道宽度计算分析

① 横向安全距离

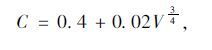

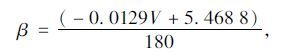

根据波良可夫模型,车道横向安全距离的计算公式为:

|

(1) |

式中,C为车辆行驶的横向安全距离;V为车辆行驶速度。

计算时速度V取20 km/h,得到横向安全距离C=0.5 m。

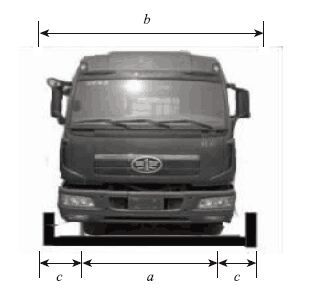

② EWTC收费通道宽度计算

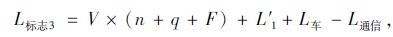

如图 1所示,进行计算。

|

| 图 1 EWTC车道宽度计算图(单位:m) Fig. 1 Diagram of calculating EWTC lane width(unit:m) |

| |

|

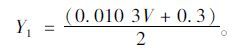

(2) |

式中,a为单车宽度;c为车轮与岛台间距;b为EWTC车道宽度。

依照《超限运输车辆行驶公路管理规定》的规定,车货总宽度2.5 m以上视为超限运输车辆。综合考虑货车自身宽度及货车驶入收费车道后两侧后视镜与收费亭间的安全距离,车身宽度取2.75 m。

由式(1)、(2)计算得到EWTC的车道宽度为3.75 m。

③ 交通标志线和收费亭的不同影响

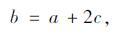

根据驾驶员的交通心理需求,汽车后轮边缘到车道边线之间的距离应满足:

|

(3) |

汽车后轮边缘到建筑物的距离应满足:

|

(4) |

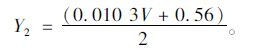

由式(3)、(4)得Y1<Y2,计算得汽车后轮边缘到收费亭之间的距离Y2为0.32 m。

由式(1)得横向安全距离为0.5 m,大于汽车后轮边缘到收费亭之间的距离0.32 m,故EWTC的车道宽度应取3.75 m。

2.1.2 车道标志设置合理位置(1) 入口收费站

入口处标志用于提醒车辆根据情况进入各自的车道,应设立在称重设备的前方,包括预检称重系统及异常时变道,共需要考虑提示牌视觉消失距离L1、车辆变道行驶距离L2及外侧车辆车头时距影响L3这3项。

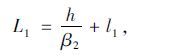

① L1

|

(5) |

式中,h为标志顶端到司机水平视线高度;l1为标志识认距离,一般取250 m;β2为垂直视角,一般取8°。计算时,h取5 m,β2取8°,则L1=286 m。

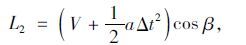

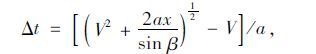

② L2

|

(6) |

式中,a为加速度,取2 m/s2;Δt为变道所需时间。

|

(7) |

式中,x为变道时移动的横向长度,2×3.75=8.5 m;β为转向角。

|

(8) |

则计算得转向角β=1.59°,变道所需时间Δt=8 s,变道距离L2为98 m。

③ L3

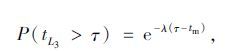

车头时距服从移位负指数分布,标志的设置应满足车辆在L3之间能够变道的概率不小于α,可表示为:

|

(9) |

式中,P为车辆完成变道的几率;τ为临界车头时距,取3 s;tm为最小车头时距,取1 s;λ为最外侧车道车辆的到达率,取0.11 veh/s。

故满足变道成功概率所需要的最小空档数n为:

|

(10) |

变道成功几率α=95%,计算得n=1.86,取2。

|

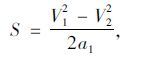

(11) |

式中,S为车辆减速长度;a1为车辆减速度;V1为正常行驶车速,取80 km/h;V2为最低限速(V1>V2),取60 km/h, 则减速距离S为71.9 m。

|

(12) |

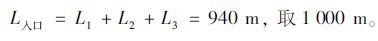

式中,f为变换车道数,取2。根据以上参数计算结果,入口收费站L3=558 m。故:

|

(13) |

(2) 出口收费站

标志位置应满足:

|

(14) |

因此,出口收费站的长度取1 000 m。

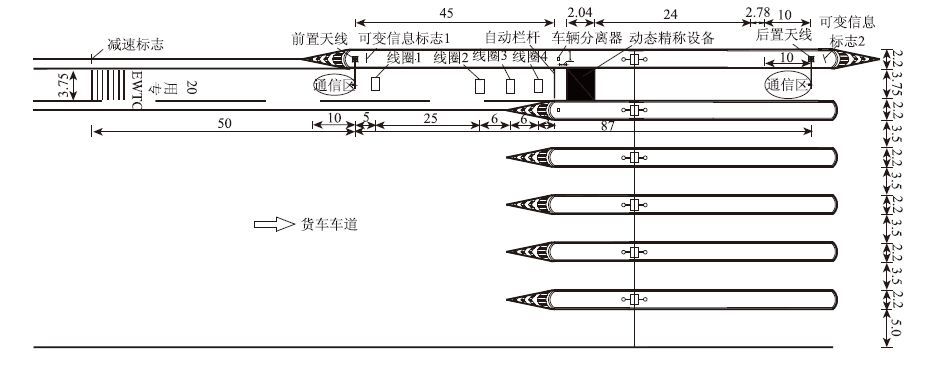

2.1.3 收费半岛长度收费半岛长度需布置EWTC车道中各设备,应考虑前后天线设置、司机应变时间及汽车变道等因素。

(1) 规范规定的收费岛长度

《高速公路收费站及收费广场设计规范》规定,匝道收费岛的长度为32.0 m[9-11]。

(2) 收费半岛长度计算分析

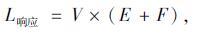

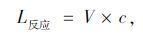

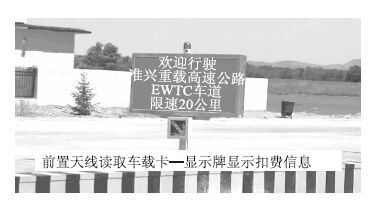

① ETC前置天线响应距离L响应

|

(15) |

式中,E

② 司机反应长度L反应

|

(16) |

式中,c为司机反应时间,取3 s。L反应计算得16.7 m。

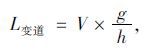

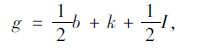

③ 汽车变道长度L变道

|

(17) |

式中,g为车辆变道横向位移;h为一般车辆侧移速度。

|

(18) |

式中,k为收费岛宽度;I为普通人工车道宽度。

由式(17)、(18)计算得到L变道=32.25 m。

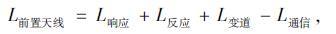

则前置天线设置在岛台前的距离L前置天线计算公式为:

|

(19) |

式中,L通信为天线通信距离,取10 m。由式(19)计算得到收费半岛长度为44.5 m。

2.1.4 动态精称区长度动态精称区长度包括称重设备布设长度S1、一个车长S2和设备反应距离S3。

由称重设备布设方案可知,S1=2.04 m;考虑目前拖挂车最长车长,S2=24 m;S3=VT,T为称重设备的反应时间,取500 s。动态精称区长度S称重为:S称重=S1+S2+S3=28.82 m。

综上所述,动态精称区的长度取30 m。

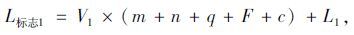

2.2 可变信息标志设置合理位置(1) 可变信息标志1

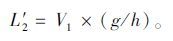

|

(20) |

式中,m为地感线圈反应时间,取0.5 s;n为称重设备反应时间,取0.2 s;q为系统处理时间,取 0.5 s。

计算得可变信息标志距高速称重预检系统距离L标志1为390 m,取400 m。

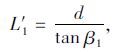

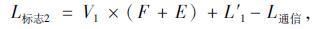

(2) 可变信息标志2

标志消失位置L′1:

|

(21) |

式中,d为标志距车道水平中心的距离,3.75/2=1.875 m;β1为水平视角,约15°。

|

(22) |

式中,参数取值同上。计算得L标志2为2.6 m,因此可变信息标志2设置于前置天线后3 m。

(3) 可变信息标志3

|

(23) |

式中,L通信为天线通信距离,取10 m;L车为车身长度取20 m;z为称重数据处理时间,取0.5 s。则计算得L标志3为26.7 m。

(4) 可变信息标志4

L可变信息标志4=L可变信息标志2,故取相同数值,设置于前置天线后3 m。

2.3 前置天线设置合理位置车辆变道距离L′2计算如下:

|

(24) |

故L前置天线计算如下:

|

(25) |

计算得L前置天线为44.5 m。考虑车辆排队长度,前置天线L取50 m。出口前置天线与入口计算方法一致,同样为50 m。

2.4 后置天线设置合理位置(1) 入口收费广场

L后置天线=L车+L通信=30 m。

(2) 出口收费广场

L′后置天线=L通信=10 m。

2.5 其他位置的合理设置除了以上主要从设计参数的确定之外,还应确定劝返匝道、动态称重预检系统、车牌识别设备位置等的合理设置[12-13]。

(1) 车牌识别设备设置位置应考虑m、设备拍照时间约0.5 s及拍照范围约5 m。

L车牌识别=(0.5+0.5)×V1+5=27.2 m,取30 m。

(2) 动态称重预检系统设置位置应考虑系统反应时间1.7 s包括m,n,q,F,v,v为司机认知时间与反应时间,取5 s。

L动态预检=V1×(m+n+q+F+v)+L2+L3=804 m,取1 000 m。

(3) 劝返匝道设置可根据《公路路线设计规范》(JTG D20—2006)进行设置。

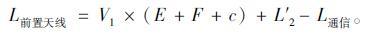

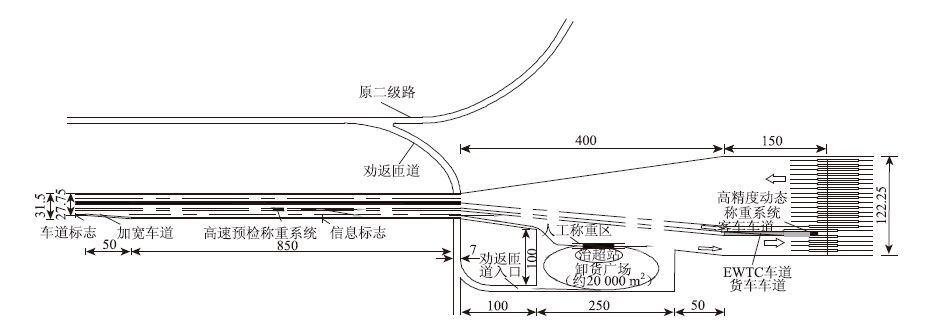

3 EWTC场站方案验证 3.1 依托工程依托工程为我国典型重载运煤高速公路——准兴高速公路项目,如图 2所示。

|

| 图 2 EWTC项目效果图 Fig. 2 Effect of EWTC project |

| |

3.2 主线入口收费场站布设方案

准兴重载高速不停车计重收费项目主线入口场站由内到外顺次为MTC客车道、隔离的EWTC车道、MTC货车道,并设异常车辆出口、无卡及无效卡车辆驶离EWTC车道。

入口收费场站渐变段长度400 m,入口车道加宽段900 m,直线段300 m,总长1 600 m。收费广场入口设置5条货车车道、1条EWTC车道。总宽度122.25 m。总体布置及入口收费广场平面布设方案如图 3、图 4所示。

|

| 图 3 主线入口EWTC收费场站总体布设方案(单位:m) Fig. 3 Layout scheme of EWTC toll station at main entrance (unit:m) |

| |

|

| 图 4 主线入口收费广场EWTC系统平面布设方案(单位:m) Fig. 4 Layout scheme of toll plaza EWTC system at main entrance(unit:m) |

| |

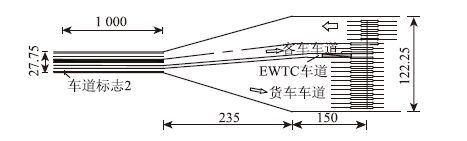

3.3 主线出口收费站场站布设方案

出口EWTC车道需实现正常车辆自动扣费及对无效卡或卡上资金不足车辆的甄别和分流诱导。出口收费广场渐变段长度235 m,直线段长度300 m,总长535 m,总宽度122.25 m。包括1条EWTC车道,14条普通货车收费车道。总体布设方案如图 5、图 6所示。

|

| 图 5 主线出口EWTC收费场站总体布设方案(单位:m) Fig. 5 Layout scheme of EWTC toll station at main exit(unit:m) |

| |

|

| 图 6 主线出口EWTC收费广场入口平面布设方案(单位:m) Fig. 6 Layout scheme of EWTC toll plaza entrance at main exit(unit:m) |

| |

3.4 实施效果对比分析 3.4.1 基于排队论的收费站通行能力评价方法

EWTC系统研究的目标,就是减小收费站排队长度,减少等待时间,因此检验其路用性能的重要指标就是收费站通行能力[1]。

收费站通行能力主要由其延误时间所决定,包括以下几个部分:

(1) 车辆进入收费站前的减速时间

|

(26) |

(2) 车辆在收费站停留时间

|

(27) |

(3) 车辆驶离收费站的加速时间

|

(28) |

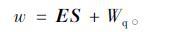

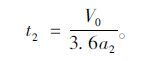

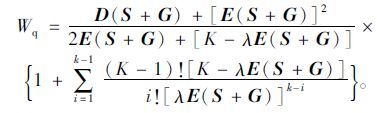

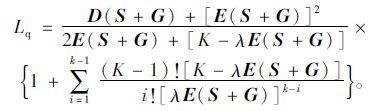

上述式中,V0为正常行驶速度;a1为车辆减速度;a2为车辆加速度;ES为服务时间期望;Wq为平均排队时间。

当收费站具有多条通道时其通行能力表示为:

(1) 平均排队时间:

|

(29) |

(2) 平均停留时间:

|

(30) |

(3) 均排队长度:

|

(31) |

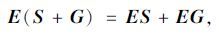

由于二者服从正态分布,根据矩阵的性质得到:

|

(32) |

|

(33) |

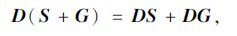

式中,λ为平均来流量;K为最大车道数;ES为服务时间期望值;EG为离开时间期望值;DS为服务时间方差;DG为离开时间方差。根据M/G/K排队论模型可得到收费站在不同时间内,不同车道数下,不同车流量下的通行能力矩阵。

|

(34) |

式中,Lq为平均排队长度;K为收费车道数。

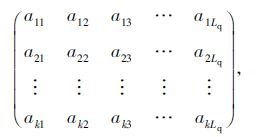

简化后可得车辆延误时间d计算表达式:

|

(35) |

式中,V0为正常行驶速度;a1,a2为车辆减速度及车辆加速度;m为车队长度换算系数;W为车辆平均逗留时间;λ为平均来车强度;EV为服务时间期望值;DV为服务时间方差。

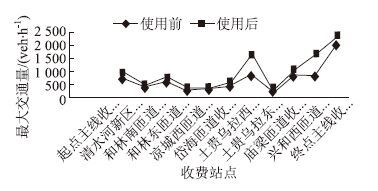

3.4.2 收费站最大通行能力依托准兴重载高速公路对其收费站的通行能力加以对比,如图 7所示。

|

| 图 7 使用前后各收费站最大通行能力 Fig. 7 Maximum traffic capacities before and after using toll station |

| |

由图 7可以看出,采用EWTC称重系统,通行能力能提高7~10倍,效果非常明显。

3.4.3 平均排队长度平均排队长度与交通量及收费车道数有关,给定交通量100~1 500 veh/h,终点收费站通过EWTC车道的数量占总数量的30%,计算在确定交通量下收费站的平均排队长度,EWTC车道车辆平均排队长度较静态称重减小55%左右。

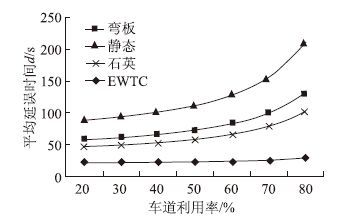

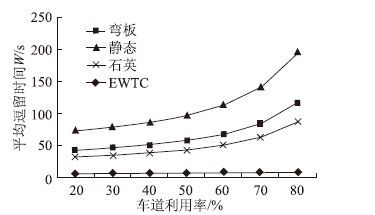

3.4.4 平均延误时间及逗留时间收费车道平均利用率ρ取20%~80%,不同称重系统的车辆平均延误时间及平均逗留时间如图 8、图 9所示。

|

| 图 8 车道利用率与平均延误时间关系图 Fig. 8 Lane utilization ratio vs. average delay time |

| |

|

| 图 9 车道利用率与平均逗留时间关系图 Fig. 9 Lane utilization ratio vs. average sojourn time |

| |

由图 8、图 9可以看出,平均延误时间与逗留时间随车道利用率的增加而增大,且增大幅度加快;采用静态称重车辆平均延误时间及逗留时间最长;相比弯板称重静态称重,石英称重车辆平均延误时间与逗留时间减小25%和55%。EWTC车道平均延误时间与平均逗留时间最低,且不受车道利用率变化的影响。这也证明了EWTC车道通行能力最高,且服务效果稳定。

3.4.5 效果对比采用EWTC系统后收费站点通行能力提高明显,最主要表现为,在收费车道利用率增大时,其排队时间、等待时间并无明显变化;在相同状态下,采用EWTC系统的车道通行能力较未使用和使用其他类型动态称重系统提高5~10倍。

4 结论本文对EWTC场站设计技术参数进行了系统研究,得到了主线入口和出口收费站场技术指标及设计方案,实现了货车不停车计重收费、治超、劝返一体的系统功能,主要结论如下:

(1) 研究了EWTC系统场站需求,确定了收费半岛长度、动态精称区长度等主要技术参数,为场站设计提供了科学依据。

(2) 提出了EWTC场站入口布设方案,实现了入口EWTC、MTC和治超多功能一体化。

(3) 提出了EWTC出口场站布设方案,确定了主要车道位置的合理布置,实现了正常车辆自动扣费及对无效卡或余额不足货车的甄别和分流诱导功能。

(4) 提出了基于收费站排队论的车道通行能力评价方法。

(5) 论文成果经工程实际验证,效果良好,显著改善了货车计重收费站点的拥堵问题,大大提高了收费场站的通行能力。

| [1] | 李浩, 高志伟, 王选仓, 等. 不停车计重收费系统的动态称重传感器优化方法研究[J]. 科学技术与工程 , 2014, 14 (22) : 303-306 LI Hao, GAO Zhi-wei, WANG Xuan-cang, et al. Study on the Dynamic Weighing Measurement Accuracy of the No Parking Weight Charging System[J]. Science Technology and Engineering , 2014, 14 (22) : 303-306 |

| [2] | 赵文博.不停车计重收费系统平面布置及应用效果研究[D].西安:长安大学,2013. ZHAO Wen-bo. Study on Plane Layout and Application Effect of Electronic Weigh Toll Collection System [D]. Xi'an:Chang'an University, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10710-1014023348.htm |

| [3] | 麻丽娅, 罗建华. 浅谈基于物联网的货车电子不停车计重收费方案构想[J]. 公路交通科技 , 2012, 29 (S1) : 86-90 MA Li-ya, LUO Jian-hua. Introduction of Electronic Toll Collection by Weight for Truck Based on Internet of Things Progra[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development , 2012, 29 (S1) : 86-90 |

| [4] | 邓涛成.关于陕西省治理公路超限超载运输长效机制的研究[D]. 西安:长安大学,2009. DENG Tao-cheng. Research on Governing Long-term Mechanism of Shaanxi Provincial Highway Overload and Oversize Transportation [D]. Xi'an:Chang'an University, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-11941-2009219871.htm |

| [5] | 蒋在文.道路超限超载运输治理的机理与对策[D]. 西安:长安大学,2010. JIANG Zai-wen. Study on Permanent Mechanism of Regulating Overload and Oversize Road Transportation on Highway in Shaanxi Province[D]. Xi'an:Chang'an University, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-11941-2010220137.htm |

| [6] | LEVINSON D, CHANG E. A Model for Optimizing Electronic Toll Collection System[J]. Transportation Research Part A: Policy & Practice , 2003, 37 (4) : 293-314 |

| [7] | 周凯, 徐海成, 张金榜. 高速公路货运车辆计重复式收费研究[J]. 武汉理工大学学报:社会科学版 , 2010, 23 (1) : 72-76 ZHOU Kai, XU Hai-cheng, ZHANG Jin-bang. Study on Multi-point Toll Collection Based on Weight of Goods Vehicle[J]. Wuhan University of Technology:Social Science Edition , 2010, 23 (1) : 72-76 |

| [8] | 高世君. 高速公路电子不停车收费系统中计重收费的应用[J]. 交通标准化 , 2013 (12) : 116-118 GAO Shi-jun. Application of Weight Charge in Expressway Electronic Toll Collection[J]. Transportation Standardization , 2013 (12) : 116-118 |

| [9] | 云美萍, 刘斌, 杨晓光. 基于车道选择行为分析的交通标志优化设置[J]. 同济大学学报:自然科学版 , 2009, 37 (5) : 627-630 YUN Mei-ping, LIU Bin, YANG Xiao-guang. Model on Location Optimization of Traffic Sign Based on Lane Choice Behavior[J]. Journal of Tongji Untversity: Natural Science Edition , 2009, 37 (5) : 627-630 |

| [10] | 吴春雷, 常玉林. 高速公路收费广场收费车道配置研究[J]. 公路工程 , 2008, 33 (5) : 172-175 WU Chun-lei, CHANG Yu-lin. Configuration Research of Toll-gate on Freeway[J]. Highway Engineering , 2008, 33 (5) : 172-175 |

| [11] | 李军, 李俭全, 李剑. 城市道路车道宽度计算模型的修正研究[J]. 西部交通科技 , 2010 (8) : 7-11 LI Jun, LI Jian-quan, LI Jian. Research on Municipal Road Width Calculation Modeling[J]. Western China Communications Science & Technology , 2010 (8) : 7-11 |

| [12] | 邱晓东, 赵怀柏. ETC 车道类型比选及布设方案[J]. 中国交通信息产业 , 2009 (2) : 72-74 QIU Xiao-dong, ZHAO Huai-bai. ETC Lanes Type Selection and Arrangement[J]. China ITS Technology , 2009 (2) : 72-74 |

| [13] | 张晋伟, 邹云, 武立超. 基于M/G/K排队模型的高速公路收费站设置方法研究[J]. 交通标准化 , 2010 (9) : 163-166 ZHANG Jin-wei, ZOU Yun, WU Li-chao. Setting Method of Expressways' Toll Station Based on M/G/K Queuing Model[J]. Transportation Standardization , 2010 (9) : 163-166 |

2016, Vol. 33

2016, Vol. 33