扩展功能

文章信息

- 陈东丰,郑纯宇,钱劲松,李冬雪

- CHEN Dong-feng, ZHENG Chun-yu, QIAN Jin-song, LI Dong-xue

- 用于岛状冻土地区路基换填的新型材料及其性能

- New Subgrade Replacement Materials for Segregated Frozen Ground Area and Their Properties

- 公路交通科技, 2016, Vol. 33 (6): 40-45

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2016, Vol. 33 (6): 40-45

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2016.06.007

-

文章历史

- 收稿日期:2015-03-30

2.吉林省交通科学研究所,吉林 长春 130012;

3.同济大学 交通运输工程学院,上海 201804

2. Jilin Provincial Transport Scientific Research Institute, Changchun Jilin 130012, China;

3. School of Transportation Engineering, Tongji University, Shanghai 201804, China

岛状冻土是多年连续冻土与季节性冻土地区的中间过渡带,属于高温不稳定冻土,冻土地温一般在0~-1 ℃之间,普遍呈现极不稳定状态[1]。在岛状冻土地区修筑的路基在季节性冷热极端气候的影响下,路基内部水热平衡状态被破坏,力学性能降低,容易出现塌陷融沉等变形,严重影响道路使用寿命。

岛状冻土地区路基的处治原则应以保护冻土层、避免冻土退化为主,其技术途径总体可归结为改变路基结构或材料,来调节路基与外界环境的一种或多种热交换方式,以实现对路基温度场的调控。长期实践表明,在低温冻土区,铺设保温材料可有效保护多年冻土[2]。目前主要采用XPS板和EPS板做保温路基,利用其低热导性和隔水性,阻止热量和水分进入,起到保护多年冻土的作用[3, 4, 5]。林乐彬[6]将气泡混合轻质土应用于冻土地基中,隔热保温效果明显。赵福宁[7]采用铺设厚片石形成工作面后进行强夯处理,铺设土工格珊和天然级配碎石对岛状冻土地区路基进行处理。

对于岛状冻土地区新建路基可以采用上述方法,然而对于已役路基岛状冻土病害进行处治时,为减少路基处理对交通的影响,应当采用能够快速硬化且施工方便的换填材料。可控性低强度材料(CLSM)具有高流动性、自填充、自密实的特性,掺加泡沫颗粒具有良好的隔温性能[8, 9, 10],然而对于泡沫颗粒的最佳添加量并不明确。首先,本文对两种配合比的CLSM材料进行无侧限抗压强度试验、导热系数测定试验和抗冻融循环试验等室内试验,确定出最佳配合比。最后,将两种最佳配合比下的换填材料和XPS板相结合,以长白山地区某边防旅游公路塌陷密集路段作为路基快速维护实体工程试验路段,验证换填材料对路基内部温度场的改善状况。

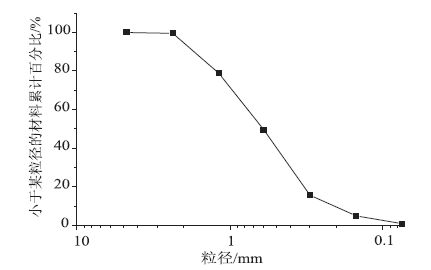

1 原材料和配合比试验方案根据美国混凝土协会(ACI)的定义[11, 12],CLSM是一种具有高流动性,在自重作用下无需或少许振捣下,可自行填充,形成自密实结构的水泥基低强度回填材料,其28 d无侧限抗压强度不得超过8.3 MPa。对于CLSM有很多种分类,其中用于隔热的可控性低强度材料称为CLSM-CTF。目前美国多个混凝土协会和州关于CLSM的配合比范围做了规定[8],考虑本次CLSM回填材料用作长白山寒冷地区,因此在配合比选择上主要考虑美国高纬度地区研究机构对CLSM级配的规定。在吉林地区,火山灰材料资源丰富,充分利用火山灰材料的隔温性、活性,因地制宜地将火山灰材料用于填筑抗冻路基。在本试验中,CLSM-CTF1材料由砂、水泥、粉煤灰、速凝剂和水组成,CLSM-CTF2由水泥、碎石、火山灰和水组成。水泥为吉林长春某水泥厂制造的P.C 32.5复合硅酸盐水泥,水为普通自来水,火山渣级配如图 1所示。

|

| 图 1 火山渣级配曲线 Fig. 1 Gradation curve of scoria |

表 1-表 2在确定材料配合比试验中,先不掺加泡沫颗粒,对不同配合比试件分别进行无侧限抗压强度试验、导热系数试验和冻融循环试验,根据试验结果确定出最佳水灰比。然后采用此水灰比,对每个试件中添加不同含量的泡沫颗粒,体积比分别为1%,2%,3%,然后对这3种配合比分别进行无侧限抗压强度试验、导热系数试验和冻融循环试验,确定出最佳泡沫颗粒添加量。

| 水泥 | 砂 | 粉煤灰 | 速凝剂 | 水 | ||

| 60 | 1 600 | 150 | 1.8 | 252 | 294 | 336 |

| 水泥 | 碎石 | 火山灰 | 水 | ||

| 200 | 200 | 1 600 | 640 | 720 | 800 |

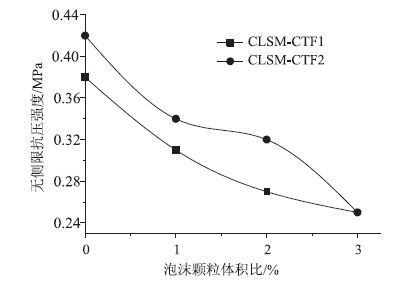

无侧限抗压强度试验采用10 cm×20 cm圆柱体试件[10],每组4个试件,养生温度为(20±1)℃,湿度为95%。在试验时不需要震动密实,只需将新拌的浆体浇置于试验器具中,然后将试件置于标准养生室养护24 h后,待其具有初始强度进行拆模,然后将时间继续养护至目标时间。试验结果如<表 3和图 2所示。

| CLSM-CTF1 | 水灰比/% | 1.2 | 1.4 | 1.6 |

| 强度/MPa | 0.34 | 0.38 | 0.26 | |

| CLSM-CTF2 | 水灰比/% | 3.2 | 3.6 | 4.0 |

| 强度/MPa | 0.37 | 0.42 | 0.39 |

|

| 图 2 不同泡沫颗粒含量下无侧限抗压强度< Fig. 2 nconfined compressive strength with different contents of foam particles |

图 2和表 3中可以看出,在不掺加泡沫颗粒情况下,两种材料的强度均随着水灰比的增大先增加后减小,这是由于过多地用水会产生泌水现象,当水分挥发之后,会形成气孔,对试件的强度产生负面的效果。在本次试验中CLSM-CTF1材料的最佳水灰比为1.4左右,此时材料的强度在峰值附近,为0.38 MPa;CLSM-CTF2材料最佳水灰比为3.4,最大强度为0.42 MPa。

在最佳水灰比条件下,对每种材料掺加泡沫颗粒后,随着泡沫颗粒体积比的增大,材料的强度一直减小,改进CLSM材料强度分别减小18.4%,28.9%和34.2%,保温型稳定材料强度分别减少19.0%,23.8%和40.4%。

2.2 导热系数导热系数是用来衡量材料导热特性和保温性能的重要参数,耐热保温材料的性能由材料的导热系数确定。 导热系数试验参照《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》(GB/T10294—2008)规范规定[13, 14],采用IMDRY3001-V1导热系数测定仪进行测定。试件标准尺寸300 mm×300 mm×(5~45)mm,平整度按照国家标准为0.01 mm,同种材料的试件做2个,将制作好的试件放入标准养生室内养生7 d。

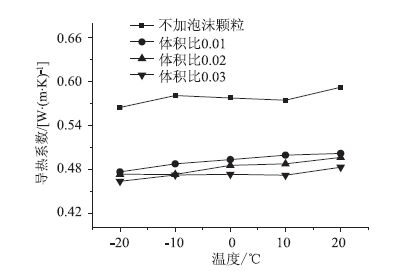

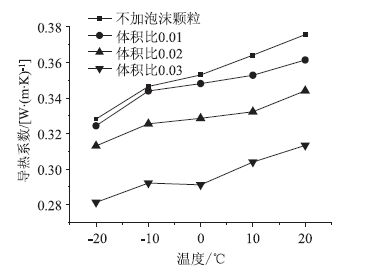

根据由无侧限抗压强度试验确定的最佳水灰比,分别成型含有不同泡沫颗粒体积标准尺寸试件进行热传导系数测定,试验结果见图 3和图 4。

|

| 图 3 CLSM-CTF1导热系数 Fig. 3 Thermal conductivity of CLSM-CTF1 |

|

| 图 4 CLSM-CTF2导热系数 Fig. 4 Thermal conductivity of CLSM-CTF2 |

图 3和图 4表明,CLSM-CTF1和CLSM-CTF2的导热系数随温度的上升而升高,但同一配合比材料导热系数随温度变化波动较小,几乎可以忽略。对于CLSM-CTF1,掺加泡沫颗粒后导热系数明显降低,但随着泡沫颗粒含量的增加,对CLSM材料的保温性能提升有限。对于深层的CLSM-CTF2,由于火山灰材料具有良好的隔热性能,在不掺加泡沫颗粒的条件下导热系数已经很低,随着泡沫颗粒含量的增加,导热系数逐渐降低,保温隔热性能相对提高。在加入泡沫颗粒后,CLSM-CTF1的导热系数维持在0.47 W/ (m·K)左右,CLSM-CTF2导热系数总体维持在0.31 W/ (m·K)左右。根据文献调查[15],黏土的导热系数为0.695 2 W/ (m·K),换填材料的导热系数仅为黏土的40%~70%,这说明其具有良好的隔温性能。

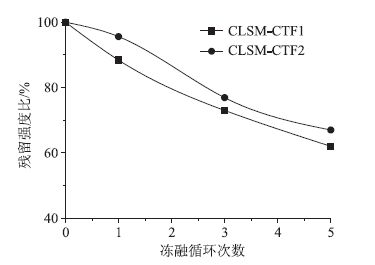

2.3 抗冻性能按照无机结合料稳定材料冻融试验方法测定材料的抗冻性能。冻融试件采用10 cm×20 cm圆柱体试件,每组18个试件,其中9个为冻融试件,9个为不冻融对比时间,养生龄期为28 d,冻融循环5次,试验以在-18 ℃低温箱冻16 h,然后在20 ℃水槽中融化8 h作为一次冻融循环,分别测试1次、3次和5次冻融循环后试件的无侧限抗压强度。试验结果如表 4所示,残留强度比如图 5所示,其中材料1为CLSM-CTF1材料,材料2为CLSM-CTF2材料。

| 材料 | 冻融前抗压强度/kPa | 冻融后抗压强度/kPa | ||

| 1次冻融 | 3次冻融 | 5次冻融 | ||

| 材料1 | 950 | 840 | 693.5 | 589 |

| 材料2 | 2 730 | 2 610 | 2 100 | 1 830 |

|

| 图 5 冻融循环试验 Fig. 5 Freezing-thawing cycle test |

由无侧限抗压强度试验和导热系数试验确定出材料配合比,然后对其进行抗冻融循环验证试验。从图 5中可以看出,随着冻融循环次数的增多,材料的无侧限抗压强度逐渐降低。在本次试验中,对于CLSM-CTF1,经过5次冻融循环后,材料的残余强度比为44%,残余强度为0.37 MPa。在经历一次冻融循环和3次冻融循环后,残余强度比仍较高,但经历5次冻融循环后,强度下降较快,主要是由于粉煤灰的掺入细化混合材料内部空隙,提高了其密实性,从而减少了有害孔的相对数量,提高材料抗冻性能,初始时强度残余比较大。但由于材料中含水量较大,材料内部冻水含量逐渐增大,随着冻融循环反复作用,材料强度下降加快。对于CLSM-CTF2,由于火山灰具有良好的抗冻性能,并且在混合材料中含量较大,经过5次冻融循环后,材料的强度残余比67%,残余强度为1.83 MPa,说明其具有良好的抗冻能力。

2.4 材料最佳配合比

根据无侧限抗压强度试验、导热系数试验和抗冻融循环试验结果,基于强基、隔热和抗冻融能力好的要求,CLSM-CTF1材料和CLSM-CTF2材料的最佳配合比如表 5、表 6所示。

| 水泥/kg | 砂/kg | 粉煤灰/kg | 速凝剂/kg | 水/kg | 泡沫颗粒 体积比 |

| 60 | 1600 | 150 | 1.8 | 294 | 0.01 |

| 水泥/kg | 碎石/kg | 火山灰/kg | 水/kg | 泡沫颗粒体积比 |

| 200 | 200 | 1600 | 720 | 0.01 |

吉林省长白山地区某边防旅游公路部分路段出现沉陷、融沉等路基病害。通过现场调查,本次试验段选在公路塌陷分布密集的路段,道路断面形式为半填半挖式,沉陷形式是靠山体沿挡土墙排水沟一侧呈圆弧形扩散,沉陷区最长达35 m,宽度为6 m,沉陷区外边缘有纵向开裂,基层底面存在明显的脱空现象。在最不利季节,探坑挖深至路基顶面以下2.8~3.0 m时出现冰晶体,可以判断路基深度3 m以下为多年冻土层。

根据沉陷面积以及经济成本的考虑,对于融沉较短的路段,采用全厚度分层换填方案。在路基顶面以下0~0.5 m采用CLSM-CTF1材料,在0.5 m以下采用CLSM-CTF2材料。对于融沉比较长的路段,若采用深度CLSM材料置换费用较高,故采用在路基内部设置保温隔热板,采用CLSM-CTF1材料作为板上层填料,保护隔热板的整体性。

对埋在不同位置的传感器,分别在施工完成时和施工结束1个月后对埋入指定位置的30根温度传感器共进行了2次电阻值数据采集,将电阻数值转化为对应位置的温度值。

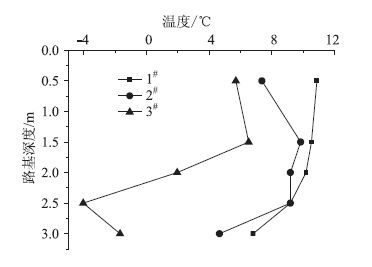

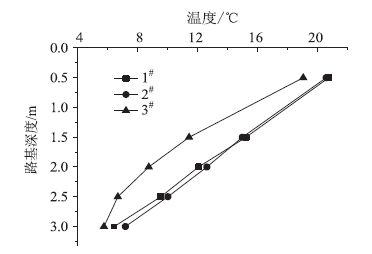

3.1 全厚度分层换填处治技术效果评价图 6和图 7中1#和2#是分层换填处理的两个平行两个监测断面,3#是未经处理路基的监测断面。对比施工完成时和施工完成1个月后的温度发现,由于外界气温的升高,路基内部的温度整体呈现升高的趋势,但是在处理路段温度升高度数较未经处理路段小很多。在路基顶面以下2.0,2.5 m和3.0 m 处,处理路段温度平均升高了2.7,0.6 ℃ 和1.1 ℃,而未经处理路段温度升高了6.8,10.7 ℃和7.5 ℃,温度升高幅度较大,这说明采用这两种换填材料能够有效降低路基内部温度的升高,减少冻土层融化程度。

|

| 图 6 六月同期温度对比 Fig. 6 Contrast of temperatures in June |

|

| 图 7 七月同期温度对比 Fig. 7 Contrast of temperatures in July |

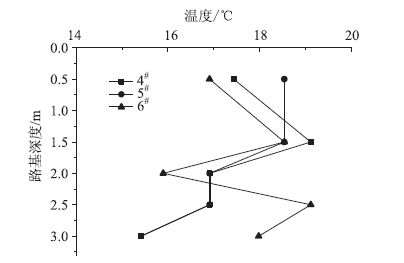

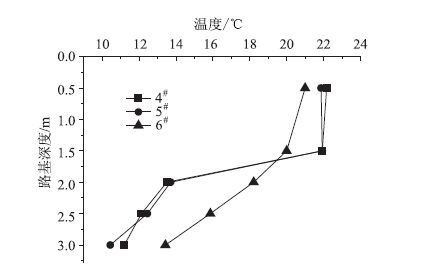

图 8和图 9中4#和5#为XPS板+CLSM-CTF1处理方法的两个平行监测断面,6#为原状未经处理路基的监测断面。在施工完成时,XPS板的层位处板上温度大于板下温度约2.3 ℃;施工结束后1个月的温度读数,温度曲线沿深度方向线性减小,XPS板的板上温度大于板下温度约7.4 ℃。这说明XPS板+CLSM-CTF1有效地阻止了路表高温对深层冻土热融现象的促进作用。

|

| 图 8 六月同期温度对比 Fig. 8 Contrast of temperatures in June |

|

| 图 9 七月同期温度对比 Fig. 9 Contrast of temperatures in July |

根据现场试验结果,目前采用换填CLSM材料和使用XPS板+CLSM维护技术效果良好,与未采用处理措施路段相比,能够较好地降低换填材料下部温度,降低路基发生热融的可能性。由于CLSM材料的自流动、自密实的特性,与传统材料相比,在施工时不需要大型复杂的施工机械,施工方法更为简单,材料更为容易取得,对交通的影响更小。

4 结论(1)根据室内试验结果,两种配合比的CLSM材料掺加泡沫颗粒的最佳体积比均为1%。

(2)掺加泡沫颗粒使材料强度降低,但隔热性能和抗冻能力明显增强,导热系数仅为黏土的40%~70%,能够用于岛状冻土路基热融维护。

(3)根据现场试验表明,对沉陷范围不大的区域采用全厚度分层换填维护技术,对融沉面积较大、纵向破坏较长区域采用XPS板+CLSM维护技术,换填层以下温度明显降低,能有效地阻止路表高温对深层冻土热融现象的促进作用。

(4)两种保温材料均具有自流动自密实特性,保障了换填路基的隔热、强基、抗冻融效果,硬化时间短,减少施工机械的费用,达到快速处理的效果,为解决岛状冻土提出了新思路。

| [1] | 张玉强.内蒙古岛状冻土地区公路路基施工技术研究[D]. 天津:天津大学,2008. ZHANG Yu-qiang. Study of Highway Subgrade Construction Technology in Segregated Frozen Ground Area in Inner Mongolia[D]. Tianjin:Tianjin University, 2008. |

| [2] | 汪双杰,李祝龙, 马楠,等.多年冻土地区公路修筑技术[M]. 北京:人民交通出版社, 2008. WANG Shuang-jie, LI Zhu-long,MA Nan, et al. The Technology of Highway Construction in Permafrost Region[M]. Beijing:China Communications Press, 2008. |

| [3] | 盛煜, 张鲁新, 杨成松,等. 保温处理措施在多年冻土区道路工程中的应用[J]. 冰川冻土, 2002(5):618-622. SHENG Yu, ZHANG Lu-xin, YANG Cheng-song, et al. Application of Thermal-insulation Treatment to Roadway Engineering in Permafrost Regions[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2002,24(5):618-622. |

| [4] | 樊凯, 章金钊, 陈建兵. 保温材料在青藏公路路基工程中的应用[J]. 公路, 2004(8):163-166. FAN Kai, ZHANG Jin-zhao, CHEN Jian-bing. Application of Thermal-insulation Materials to Subgrade Engineering in Qingzang Road[J]. Highway, 2004(8):163-166. |

| [5] | 辛强. XPS保温板处治岛状冻土路基技术研究[D]. 西安:长安大学,2012. XIN Qiang. Research on XPS Insulation Board Treatment Technology in Insular Permafrost Subgrade[D]. Xi'an:Chang'an University, 2012. |

| [6] | 林乐彬, 刘寒冰, 韩硕,等. 气泡混合轻质土在道路冻土地基保护中的试验研究[J]. 公路交通科技, 2009,26(6):55-58. LIN Le-bin, LIU Han-bing, HAN Shuo, et al. Experimental Research on Foamed Cement Banking for Frozen Soil Foundation Protection[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2009, 26(6):55-58. |

| [7] | 赵福宁, 赵雨军. 强夯置换法在岛状冻土特殊路基处理中的应用[J]. 铁道建筑, 2014(10):85-87. ZHAO Fu-ning, ZHAO Yu-jun. Application of Dynamic Compaction Replacement Method to Treat Special Subgrade in Island-shaped Frozen Soil[J]. Railway Engineering, 2014(10):85-87. |

| [8] | 张宏, 凌建明, 钱劲松. 可控性低强度材料(CLSM)研究进展[J]. 华东公路, 2011(6):49-54, ZHANG Hong, LING Jian-ming, QIAN Jin-song. Research Progress of Controlled Low-strength Materials(CLSM)[J]. East China Highway, 2011(6):49-54. |

| [9] | 陈晶. 可控性低强度材料的研究进展[J]. 商品混凝土, 2012(12):27-28. CHEN Jing. Research Progress of Controlled Low-strength Materials[J]. Ready-Mixed Concrete, 2012(12):27-28. |

| [10] | 邬曙光, 张宏, 王智远. 可控性低强度回填材料性能研究[J]. 内蒙古公路与运输, 2012(4):10-13. WU Shu-guang, ZHANG Hong, WANG Zhi-yuan. Research on the Properties of Controlled Low Strength Backfill Material[J]. Highways & Transportation in Inner Mongolia, 2012(4):10-13. |

| [11] | American Concrete Institute. Controlled Low-Strength Materials(CLSM), ACI 229[R]. Farmington Hills, MI:American Concrete Institute 1999. |

| [12] | American Concrete Institute. Cement and Concrete Terminology, ACI 116[R]. Farmington Hills, MI:American Concrete Institute, 2000. |

| [13] | 邓朝晖. 建筑材料导热系数的影响因素及测定方法[J]. 工程质量, 2008(7):15-18. DENG Zhao-hui. Affecting Factors and Test Methods on Thermal Conductivity of Building Materials[J]. Quality of Civil Engineering and Construction, 2008(7):15-18. |

| [14] | 黄嘉樑, 谢景锋. 平板导热系数仪标定方法的探讨[J]. 墙材革新与建筑节能, 2012(1):46-48. HUANG Jia-liang, XIE Jing-feng. Discussion on Calibration Method of Flat Thermal Conductivity Coefficient Instrument[J]. Wall Materials Innovation & Energy Saving in Buildings, 2012(1):46-48. |

| [15] | 陈东丰, 陈志国, 姚冬冬. 地产材料在公路建设中的应用[J]. 交通标准化, 2014,42(3):36-42. CHEN Dong-feng, CHEN Zhi-guo, YAO Dong-dong. Application of Local Material in Highway Construction[J]. Transportation Standardization, 2014, 42(3):36-42. |

2016, Vol. 33

2016, Vol. 33