扩展功能

文章信息

- 王云泽, 杨少伟, 潘兵宏

- WANG Yun-ze, YANG Shao-wei, PAN Bing-hong

- 公路直线路段行车轨迹研究

- Research of Vehicle Running Track in Highway Straight Section

- 公路交通科技, 2016, Vol. 31 (2): 111-119

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2016, Vol. 31 (2): 111-119

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2016.02.017

-

文章历史

- 收稿日期: 2014-11-12

2. 长安大学 特殊地区公路工程教育部重点实验室, 陕西 西安 710064

2. Key Laboratory for Special Area Highway Engineering of Ministry of Education, Chang'an University, Xi'an Shaanxi 710064, China

车辆的行驶速度和行驶轨迹作为驾驶行为在车辆上的直观体现,是道路交通系统作用于车辆行驶状态上的重要表现形式,也是道路线形安全性和舒适性评价的重要指标之一[1, 2]。现行以汽车行驶理论为基础的道路路线设计方法假设车辆的行驶状态是一种理想状态,即,没有任何的外界干扰,严格按照行车道中心线行驶[3]。然而,汽车在实际行驶过程中,由于受驾驶员、车辆和道路环境各方面的影响,车辆正常行驶轨迹与行车道中心线并不保持很好的一致性,即出现了车辆行驶轨迹偏差[4],该假设必将导致按照现行规范指导设计的道路几何线形,在承载实际的驾驶行为时产生功能上的偏差。在过往的很多研究中[3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11],认为公路弯道处的道路设计轨迹与驾驶员期望的车辆行驶轨迹相差较大,在弯道处离心力、车辆状况和视野范围等因素迫使驾驶员做出有意识或者无意识的调整,一旦判断有误、调整不及时,便会引发交通事故。对直线路段的行驶轨迹研究则很少,但直线作为公路几何设计中最基本、最重要的指标之一[12],也是事故的多发地段。

近年来,中国西部地区的道路交通迅猛发展,由于地区辽阔,长平直线道路不断增加,随之出现了较多的交通事故,造成大量的人员伤亡和财产损失。国内对直线道路汽车行驶的安全性研究还是局限在各种平面线形对安全的影响[13, 14, 15],并未对直线上车辆的行驶轨迹进行系统的分析研究。本研究从车辆实际运行状况出发,基于驾驶员所需的侧向安全宽度,分车道、分车型研究行车轨迹的分布规律,以期为道路的相关研究提供参考和依据。

1 行车轨迹观测试验方法 1.1 数据采集 1.1.1 试验地点和时间试验地点选取了西安三环绕城公路五处路面状况较好的直线路段。所选观测地点路线均较为顺直,且有天桥跨越主线,试验人员隐蔽在天桥上,不会对驾驶员的心理产生干扰,得到的试验数据比较有代表性。为避免因驾驶员疲劳驾驶等非正常情况影响数据调查的准确性,调查时间尽量避开中午时间,选择上午和下午的白天时间,既不要太早也不要太晚。

1.1.2 试验设备和仪器记录设备采用高清SONY数码摄像机,该设备可以清晰地记录车辆行驶轨迹和调查人员的声音。测速设备采用俄罗斯生产的GA297—2001标准“火花”牌雷达测速仪,该设备轻便灵活,可测相向或相对车辆的运行速度,具有较高的测速效率和精确性,具体参数如表 1所示。

| 工作环境温度/(°) | 测速范围/(km·h-1) | 测速误差/(km·h-1) | 探测距离/m | 测量时间/s | 工作频率K波段/GHz | ||

| 静态 | 运动 | 静态 | 运动 | ||||

| -40~60 | 20~250 | 20~250 | 1 | 2 | 300~800 | 0.1 | 24.15±0.1 |

在天桥上,摄像机架在所调查车道中心线的正上方,记录车辆在车道上正常行驶的运行轨迹,同时试验人员用雷达测速仪测出每一辆车通过此路段的车速,并及时大声报出记录在摄像机中。录像时间为每处采集点2 h左右,同时总数量不能少于500 veh,以保证统计数据在95%的置信区间内误差率小于5%,满足分析其规律的要求。

1.2 数据处理 1.2.1 汽车车型划分在以往的研究中,大多数研究都采用车辆后轮边缘作为轮迹研究的观测点[16, 17, 18],但是考虑到我国交通法规规定车辆靠右行驶,驾驶员位置处于前端左侧位置,驾驶员在操作过程中对左侧前轮所处的位置感觉误差是最小的,在一般的超车、避让、变向过程中,驾驶员对后轮的位置感觉是最差的。因此本试验观测的是车辆两前轮边缘外侧距所在车道两侧标线的距离。通过网上资料调查和实车测量,发现大多数车辆前、后轮轮距宽度相差不大,甚至有些车辆前轮轮距宽度要比后轮轮距宽度大一些。

根据调查分析,国内常见的载重量≥4 t的载重汽车与车长≥7.5 m的大中型客车划为大型车,后轮总宽定为2.50 m;载重量2~4 t的载重汽车与车长5.4~7.5 m的客车及专用公务车划为中型车,后轮总宽定为2.10 m;小轿车、车长<5.4 m的小型客车、载重量<2 t的微型卡车划为小型车,后轮总宽定为1.80 m[19]。所以本研究中所有车辆前轮轮距宽度按后轮轮距宽度取值,大型车、中型车和小型车的前轮轮距宽度值分别取为2.50,2.10 m和1.80 m。

1.2.2 车道分类及特性(1)车道分类

我国公路横断面上的车道数一般呈偶数对称布置,少的一般为双车道,多的可达十车道甚至更多,为方便处理,本研究按各车道特性对其进行分类。

第一车道:靠近左侧路缘带的内侧车道。

第三车道:靠近右侧硬路肩的车道(由于三环公路没有硬路肩,所以本研究不进行分析和研究)。

第二车道:第一车道和第三车道之间的所有车道。

1.2.3 数据处理方法(1)观看道路现场试验录像,听取录像中播报的车辆即时运行速度并进行记录,同时利用视频分析软件Virtualdub截屏截取与记录的运行速度所对应的车辆所处车道横向位置,保存成图片格式并记录。

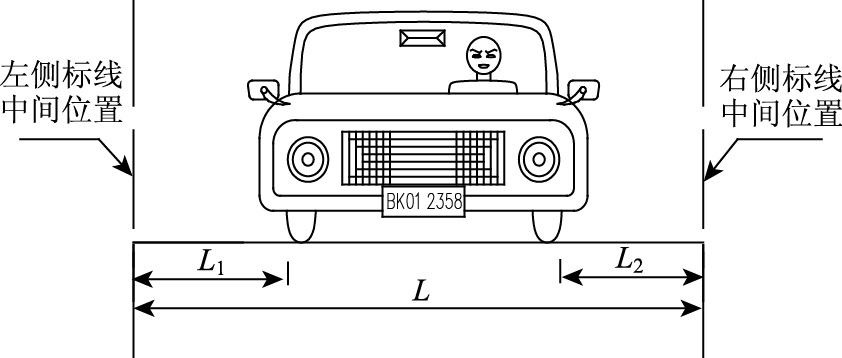

(2)由于截取的画面中车辆的位置会有远近的差异,因此在图片中每辆车两前轮距车道两侧标线的距离会有较大的不同。因此利用AutoCAD软件打开每张图片,选取车辆前轮最前沿所在直线为基准线,测量车道两侧标线中心线之间的距离L以及左、右前轮外侧边缘距两侧标线中心线之间的距离L1和L2,如图 1所示。

|

| 图 1 AutoCAD测量车辆位置示意图 Fig. 1 Schematic diagram of measurement position of vehicle by AutoCAD |

(3)根据资料已知所处调查路段车道宽度为3.75 m,采用等比例法可得到车辆所处道路实际位置,具体计算方法如下。

为研究方便将车道标线的宽度假设为0,位置处于原标线宽度中间位置,这样左右前轮外侧距标线中间位置的距离即为假设情况下左右前轮外侧距标线的距离。将所得车道位置数据、车辆类型以及所处车道分类记录,并利用SPSS软件进行分析和处理。

2 行车轨迹分析 2.1 第一车道车辆行车轨迹分析研究中第一车道一般指道路的内侧车道,左侧受路缘带宽度和中央分隔带设施的影响,右侧为行车道,驾驶环境右侧相对轻松,左侧较为紧张。驾驶员驾驶行为选择方式比较少,车辆轮迹分布规律性比较集中。

2.1.1 轮迹分布值研究利用SPSS软件对第一车道车辆轮迹进行分布值处理,如表 2所示。

| 车型 | 平均值/cm | 分布区间宽度 | 95%置信区间宽度 | |

| 左前轮轮迹 | 右前轮轮迹 | |||

| 小型车 | 119.4 | 91.6 | (36.4,7.7) | (65.1,36.8) |

| 330.9 | 273.1 | |||

| 中型车 | 109.3 | 83.3 | (15.9,-11.1) | (48.3,21.6) |

| 370.2 | 305.1 | |||

| 大型车 | 70.5 | 71.0 | (-4.4,-9.3) | (21.6,18.5) |

| 388.7 | 334.9 | |||

| 注:(1)本研究中车辆的左右前轮的分布值是指车轮外缘与车道边缘标线之间的距离;(2)括号中的值为车轮轮迹距两侧标线的距离,正值表示在车道内侧,负值表示在车道外侧。 | ||||

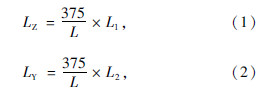

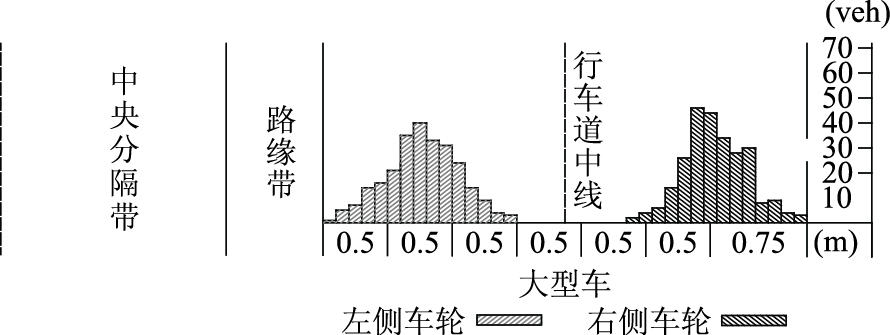

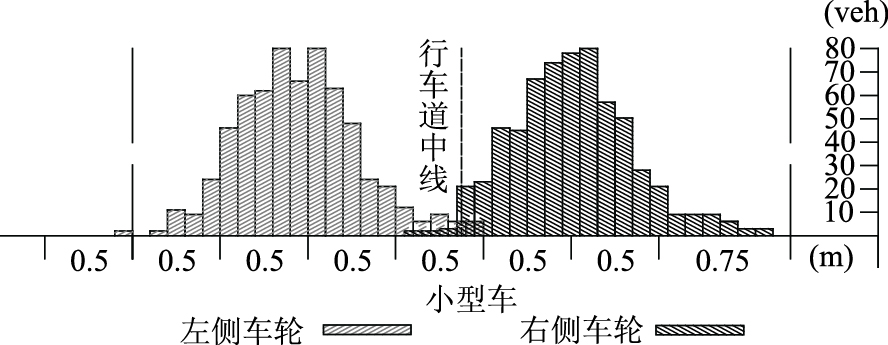

为了更直观和明了地观察车辆在第一车道各车型车辆的轮迹分布,将左右两个前轮的轮迹分布范围在车道图中对照绘出,见图 2~图 4。

|

| 图 2 第一车道小型车轮迹分布示意图 Fig. 2 Distribution of wheel tracks of small cars in 1st lane |

|

| 图 3 第一车道中型车轮迹分布示意图 Fig. 3 Distribution of wheel tracks of medium vehicles in 1st lane |

|

| 图 4 第一车道大型车轮迹分布示意图 Fig. 4 Distribution of wheel tracks of large vehicles in 1st lane |

对比3种类型车辆的轮迹分布,均呈现一定的规律性:

(1)第一车道小型车在正常行驶状态下,左右侧前轮轮迹分布区间在距左侧路缘带36.4 cm到右侧标线7.7 cm的范围内,总宽度为330.9 cm。95%置信区间范围的宽度为273.1 cm。可以看出,375 cm 的行车道宽度基本可以满足大部分小型车驾驶员的自由行驶。

(2)第一车道中型车在正常行驶状态下轮迹的分布区间在距左侧路缘带15.9 cm位置到右侧标线-11.1 cm位置的范围内,总宽度为370.2 cm,95%置信区间范围的宽度为305.1 cm。可以看出,375 cm的行车道宽度可以满足绝大部分的中型车的正常行驶。但是由于中型车宽度较大,在控制左侧安全侧向余宽和右侧相邻车道车辆较少的前提下,少部分驾驶员会超过右侧标线少量距离行驶。

(3)第一车道大型车在正常行驶状态下轮迹的分布区间在距左侧路缘带-4.4 cm位置到右侧标线-11.1 cm 位置的范围内,总宽度为388.7 cm。95%置信区间范围的宽度为334.9 cm。可以看出,375 cm 的行车道宽度可以满足绝大部分的大型车的自由行驶。但是由于大型车宽度较大,在权衡两侧安全横向距离和相邻车辆行驶状况的情况下,少部分驾驶员会超过两侧标线少量距离行驶,其中超过右侧标线行驶的车辆居多。

综合3种类型车辆的轮迹分布平均值可以发现,第一车道小型车、中型车和大型车驾驶员所需左侧侧向安全宽度分别为119.4,109.3 cm和70.5cm,右侧所需侧向安全宽度分别为91.6,83.3 cm和71.0 cm。小型车和中型车驾驶员左侧所需侧向安全宽度大于右侧,说明虽然有左侧路缘带为驾驶员提供侧向余宽,但由于中央分隔带危险系数比右侧车道的影响要大,路缘带的宽度小于驾驶员所需的安全距离,所以驾驶员的选择会偏向车道右侧。对于大型车,车身比较宽,驾驶员的视野也比其他驾驶员宽阔,大部分车辆处于车道中间行驶,因此可以认为路缘带的宽度基本满足大型车的安全行驶。

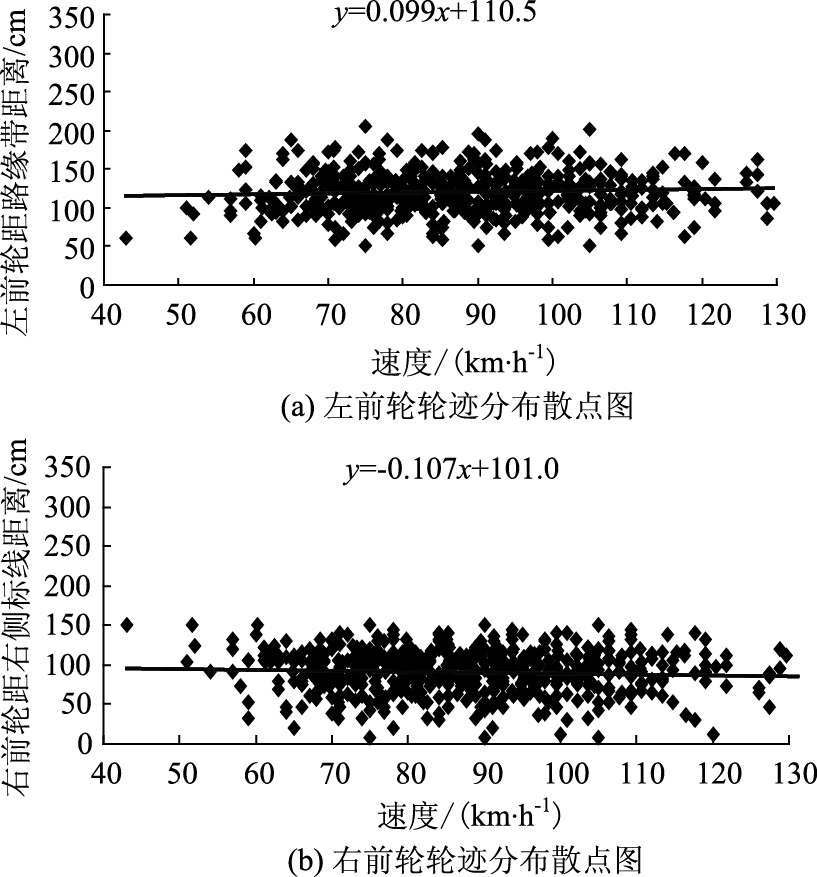

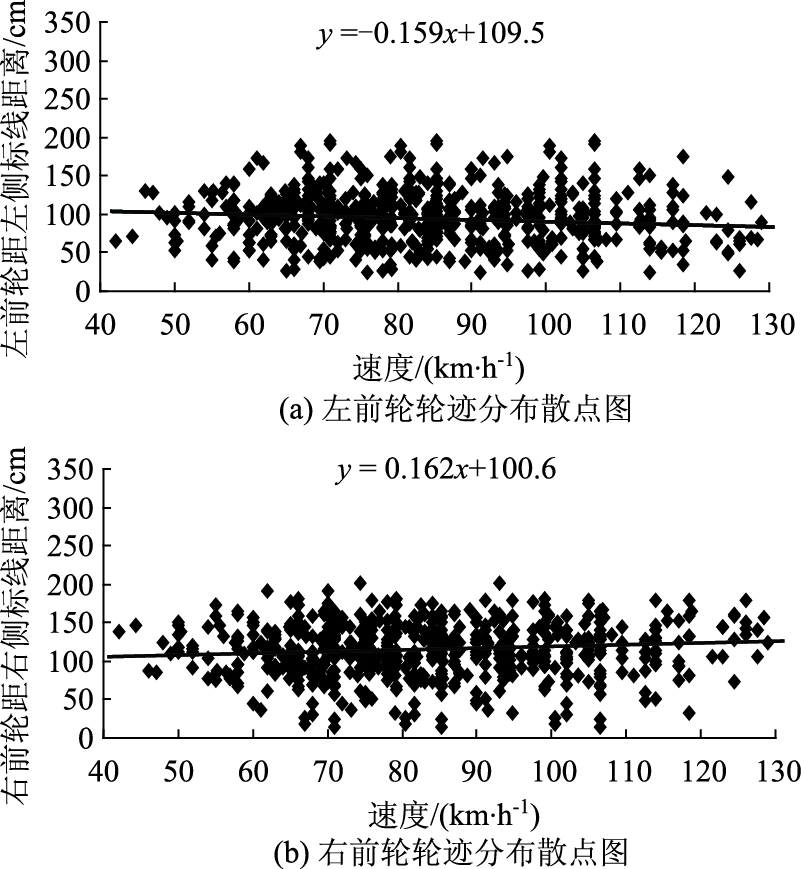

2.1.2 速度与行车轨迹的关系将每辆车的轮迹分布与速度按车型分类整理,绘制试验路段中小型车、中型车和大型车的车速与轮迹分布的关系的散点图,如图 5~图 7所示。各车型车速与轮迹分布的关系整理见表 3。

|

|

图 5 第一车道小型车车速与轮迹分布的关系

Fig. 5 Relationship between speed and wheel track distribution of small cars in 1st lane |

|

|

图 6 第一车道中型车车速与轮迹分布的关系

Fig. 6 Relationship between speed and wheel track distribution of medium vehicles in 1st lane |

|

|

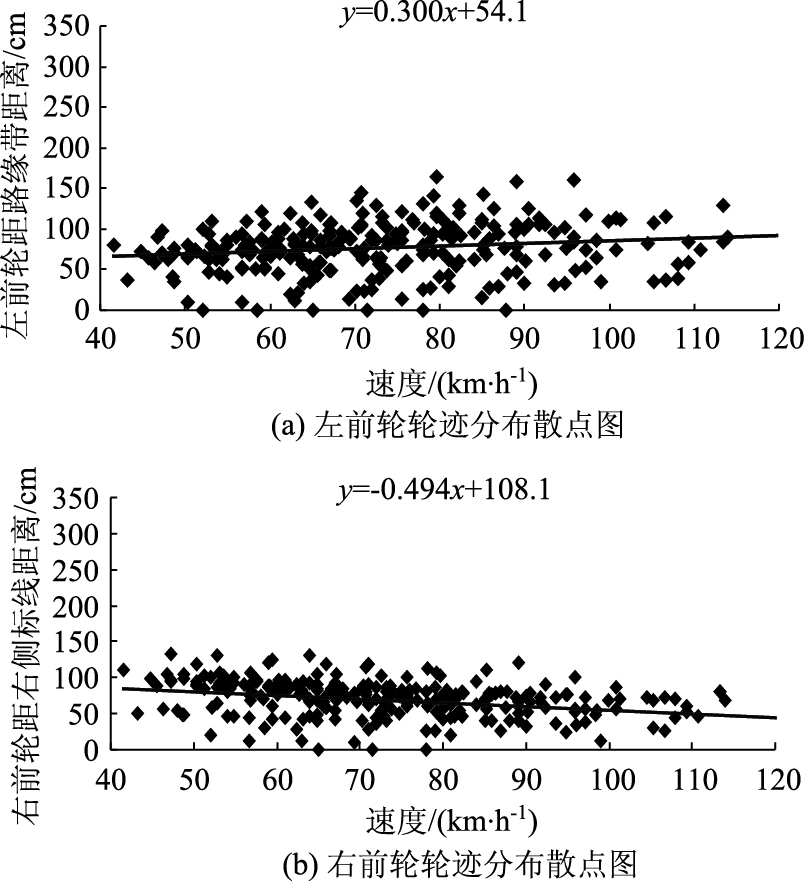

图 7 第一车道大型车车速与轮迹分布的关系

Fig. 7 Relationship between speed and wheel track distribution of large vehicles in 1st lane |

从图 5~图 7可以看出:

(1)车型车辆的运行速度与左右侧前轮轮迹分布基本成线性关系。

(2)第一车道所有车型驾驶员所需的左侧侧向安全宽度和运行速度的关系成正线性关系,右侧所需侧向安全宽度与运行速度的关系成负线性关系。两个线性函数共同说明随着各车型车速的不断增大,驾驶员左侧需求的侧向安全宽度也不断增大,车辆轮迹越逐渐偏向车道的右侧。

(3)从表 3中回归公式的斜率可以看出,随着车速的增加,大型车的轮迹变化最快。中型车次之,小型车最慢。说明大型车驾驶员对侧向安全宽度需求随速度变化最大,小型车驾驶员最小。

| 车型 | 回归函数 | |

| 左侧车轮 | 右侧车轮 | |

| 小型车 | y=0.099x+110.5 | y=-0.107x+101.0 |

| 中型车 | y=0.122x+99.6 | y=-0.125x+93.2 |

| 大型车 | y=0.300x+54.1 | y=-0.494x+108.1 |

第二车道左右两侧均为行车道,横向制约因素较少,相对于第一和第三车道来说,属于一个比较宽松的驾驶环境,可供驾驶员选择的行为比较多,车辆轮迹分布规律性也较差。

2.2.1 轮迹分布值研究利用SPSS软件对第二车道车辆轮迹分布值处理后,如表 4所示。

| 车型 | 平均值/cm | 分布区间宽度 | 95%置信区间宽度 | |

| 左前轮轮迹 | 右前轮轮迹 | |||

| 小型车 | 96.1 | 114.4 | (-6.3,12.7) | (29.2,48.0) |

| 368.9 | 297.8 | |||

| 中型车 | 90.5 | 101.1 | (-5.1,5.1) | (28.1,38.4) |

| 375.0 | 308.5 | |||

| 大型车 | 77.7 | 74.6 | (8.7,-7.5) | (32.6,21.0) |

| 373.8 | 321.4 | |||

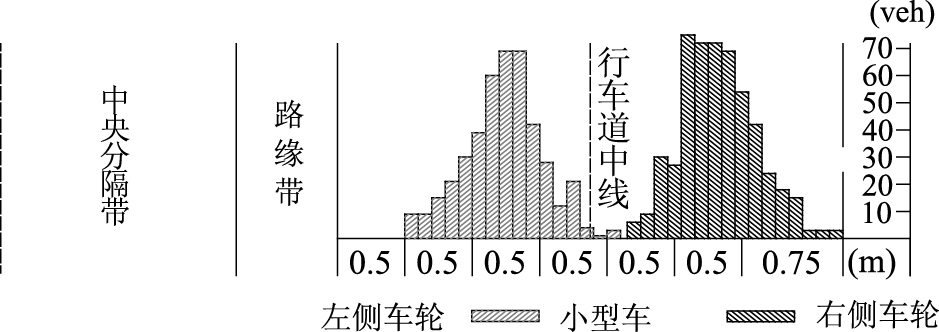

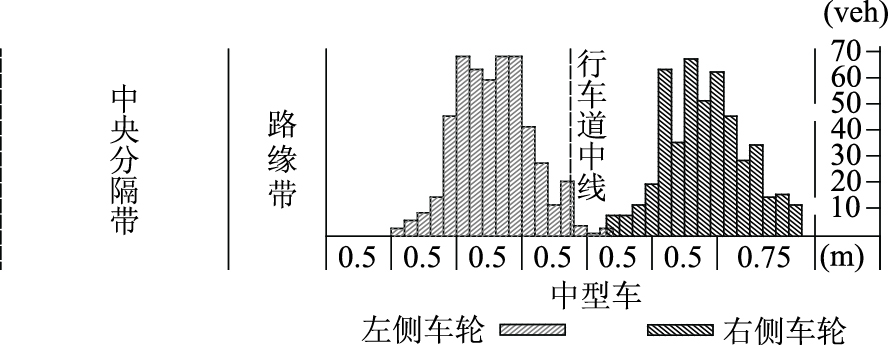

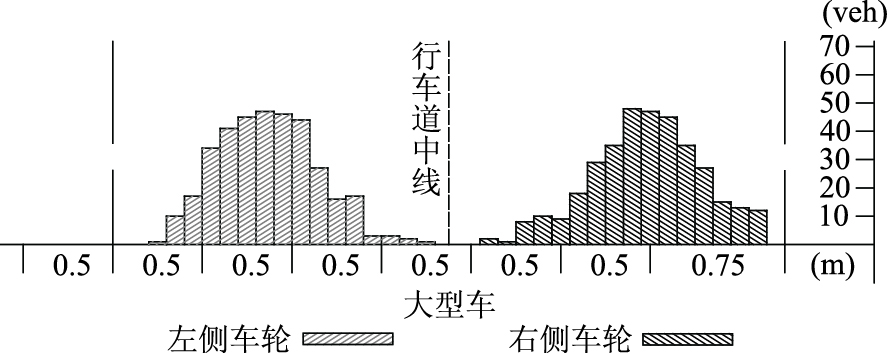

为了更直观和明了地观察车辆在第二车道各车型车辆的轮迹分布,将左右两个前轮的轮迹分布范围在车道图中对照绘出,见图 8~图 10。

|

| 图 8 第二车道小型车轮迹分布示意图 Fig. 8 Distribution of wheel tracks of small cars in 2nd lane |

|

| 图 9 第二车道中型车轮迹分布示意图 Fig. 9 Distribution of wheel tracks of medium vehicles in 2nd-lane |

|

| 图 10 第二车道大型车轮迹分布示意图 Fig. 10 Distribution of wheel tracks of large vehicles in 2nd lane |

对比3种类型车辆的轮迹分布,均呈现一定的规律性:

(1)第二车道小型车在正常行驶状态下,左右侧前轮轮迹的分布区间为从距左侧标线-6.3 cm到距右侧标线12.7 cm的范围内,总宽度为368.6 cm,95%置信区间范围的宽度为297.8 cm。这说明375 cm 的行车道宽度可以满足所有小型车的正常行驶需求,但是由于第二车道左右两侧的约束较小,在权衡两侧安全侧向余宽的情况下,并且相邻车道车辆较少时,少部分驾驶员会超过左侧标线少量距离行驶。

(2)第二车道中型车在正常行驶状态下,左右侧前轮轮迹的分布区间为从距左侧标线-5.1 cm到距右侧标线5.1 cm的范围内,总宽度为375.0 cm,95%置信区间范围的宽度为308.5 cm。这说明375 cm的行车道宽度可以满足所有中型车的正常行驶需求,但是同小型车情况类似,少部分驾驶员会压左侧标线行驶。

(3)第二车道大型车在正常行驶状态下,左右侧前轮轮迹的分布区间为从距左侧标线8.7 cm到右侧标线-7.5 cm的范围内,总宽度为373.8 cm,95%置信区间范围的宽度为321.4 cm。这说明375 cm 的行车道宽度可以满足所有大型车的自由行驶,但是考虑到自身车速较慢,左侧经常有车辆超车,少部分驾驶员会压右侧标线行驶。

综合3种类型车辆的轮迹分布平均值可以发现,第二车道小型车、中型车和大型车驾驶员所需左侧侧向安全宽度分别为96.1,90.5 cm和77.7 cm,所需右侧侧向安全宽度分别为114.4,101.1 cm和74.6 cm。通过对比证明,小型车和中型车驾驶员左侧所需侧向安全宽度小于右侧,车辆行驶轨迹会偏向车道左侧。这是因为我国驾驶员的位置都设置在驾驶室的左侧,驾驶员需要变道或者超车时想要看清前方的车辆状况并判断自身的距离,需要向左侧靠拢以获得更大的视野才能避开前方车辆的遮挡,从右侧获取视野需要的横向距离远比左侧大得多,所以在车道宽度固定的情况下,向左侧靠拢是比较安全的。大型车车身较宽、车速较慢,驾驶员的变道、超速行为较少,并考虑到为两侧相邻车道车辆超车提供侧向余宽,基本靠道路中间行驶。

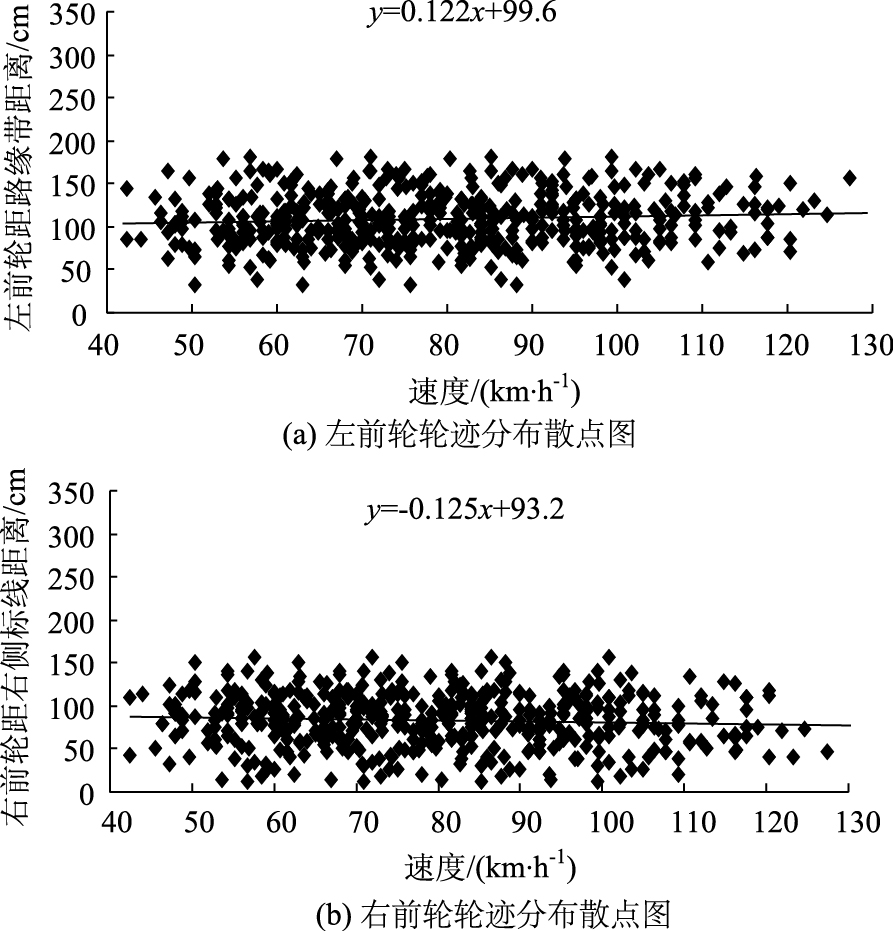

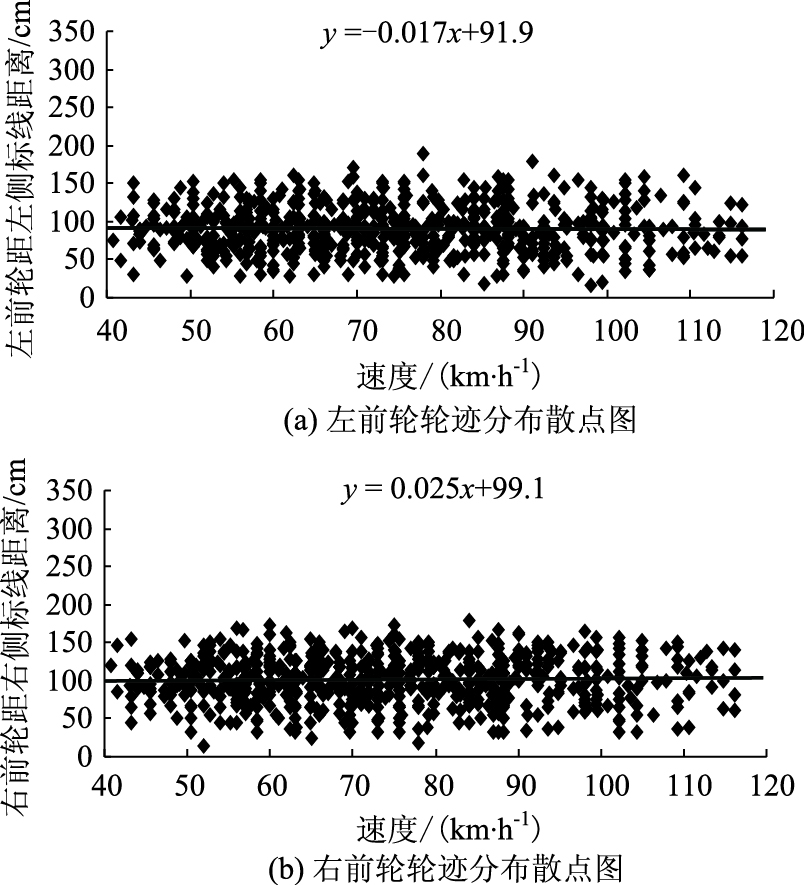

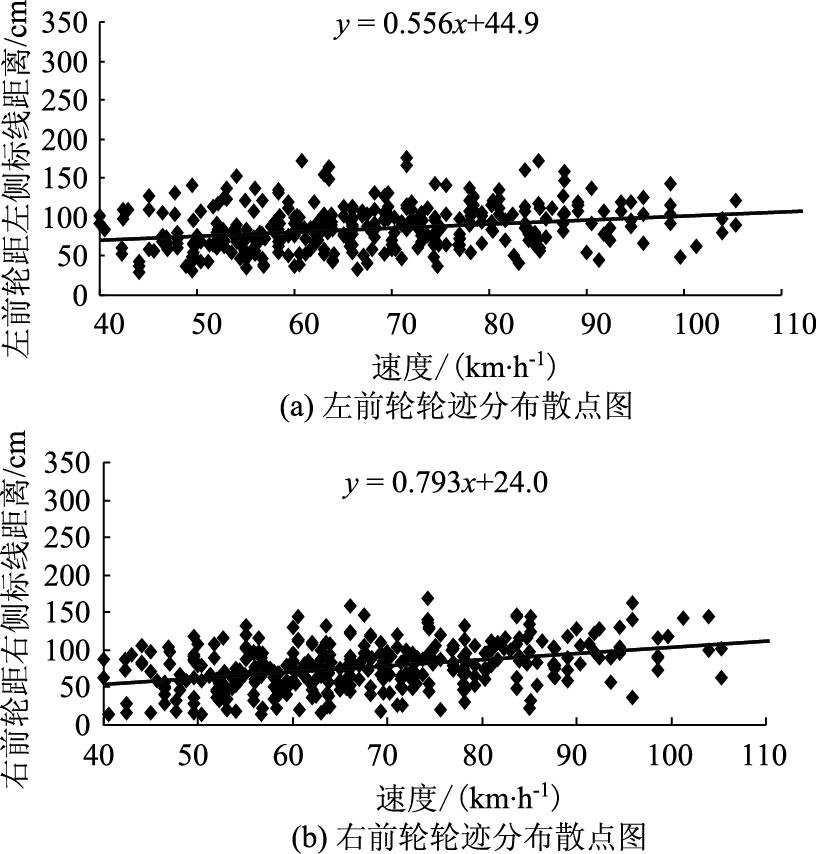

2.2.2 速度与感知距离关系将每辆车的轮迹分布与速度按车型分类整理,绘制试验路段上小型车、中型车和大型车的车速与轮迹分布关系的散点图,如图 11~图 13所示。

|

|

图 11 第二车道小型车车速与轮迹分布的关系

Fig. 11 Relationship between speed and wheel track distribution of small cars in 2nd lane |

|

| 图 12 第二车道中型车车速与轮迹分布的关系 Fig. 12 Relationship between speed and wheel track distribution of medium vehicles in 2nd lane |

|

| 图 13 第二车道大型车车速与轮迹分布的关系 Fig. 13 Relationship between speed and wheel track distribution of large vehicles in 2nd lane |

各车型车速与轮迹分布的关系整理见表 5。

| 车型 | 回归函数 | |

| 左侧 | 右侧 | |

| 小型车 | y=-0.159x+109.5 | y=0.162x+100.6 |

| 中型车 | y=-0.017x+91.9 | y=0.025x+99.1 |

| 大型车 | y=0.556x+44.9 | y=0.793x+24.0 |

从以上图表分析可以看出在第二车道上正常行驶的车辆有以下规律:

(1)各车型车速与轮迹分布成线性关系。

(2)第二车道小型车和中型车驾驶员左侧所需侧向安全宽度和速度的关系成正线性关系,而右侧所需侧向安全宽度和速度的关系成负线性关系。两个线性函数共同说明随着车速的不断增大,车辆轮迹越偏向车道的右侧。

(3)第二车道上正常行驶的大型车随行驶速度的不断增加,左右两侧的前轮距两侧标线的距离越远,说明驾驶员越趋近于道路中间行驶。

(4)从表 5回归公式的斜率可以看出,随着车速的增加,大型车的轮迹变化最快,小型车次之,中型车最慢。这说明大型车驾驶员对侧向安全宽度需求随速度变化最大,中型车驾驶员最小。

3 第一、第二车道对比分析对比两种车道车辆轮迹分布和运行速度的关系可以得到以下结论:

(1)由于第一车道和第二车道所处的道路环境不同,大部分驾驶员的行为有着较大的差异。

对于在第一车道上行驶的驾驶员,在高速行驶的过程中,如果操作不慎,车辆撞击中央分隔带会造成车辆剐蹭、反弹和跳跃,而且在反弹后很可能与相邻车道车辆产生碰撞造成二次伤害,极易造成人员伤亡。因此相对于右侧的道路标线,中央分隔带对驾驶员危险系数更高,因此驾驶员应时刻注意保持自身车辆与中央分隔带之间的侧向安全宽度。运行速度越高,驾驶员对路侧设施的横向感知侧向安全宽度需求越大,驾驶员越靠近车道的右侧。从表 3中左右两侧车辆轮迹线性回归函数可以看出,随着运行速度的增大左前轮距路缘带的宽度值越大,右前轮距右侧标线的宽度值越小,说明所有的车辆整体在向行车道的右侧偏移。

对于第二车道的小型车和中型车驾驶员,在高速行驶的过程中,只需遵循左右两侧的道路标线即可,影响驾驶员行为选择的左右两侧因素相同且危险系数较低,这时驾驶员对左右两侧侧向安全宽度的感知精确性起到决定性作用。通过表 5的回归函数可以得到,随着运行速度的不断增大,左前轮距左侧标线的宽度值越小,右前轮距右侧标线的宽度值越大,这说明所有的车辆整体在向行车道的左侧偏移,也说明驾驶员对左侧的横向感知误差比对右侧的横向感知误差小。

(2)大型车行驶轨迹分布特性相近,驾驶员行为选择相对一致。

所有大型车回归函数的渐变率都比较大,说明大型车车辆轮迹分布随着运行速度的不断增大,车辆位置距左侧标线越来越远。随着运行速度的增大,第一车道的车辆左前轮距路缘带的距离比第二车道车辆左前轮距左侧距离要小,这是因为中央分隔带存在一定的高度,驾驶员的横向感知侧向安全宽度和高度有一定的关系。由于大型车驾驶员的座位较高,导致驾驶员的视点位置升高,产生的视野盲区要比小型车驾驶员大得多,因此越高的道路设施距离驾驶员视点距离越短,产生视野盲区的可能性也越小,驾驶员的横向感知精确度越高。第一车道的驾驶员可以护栏为标准判断距离,而第二车道的驾驶员只能依靠标线,第二车道的驾驶员为了获得更广泛的视野必须向车道中间移动。另外,第一车道一般被赋予超车道或快车道的功能,因此第二车道的大型车驾驶员需要规避风险,主动为左侧车道车辆提供超车空间,因此向右移动。

4 结论(1)对于直线路段车辆轨迹的研究可以确定第一车道驾驶员视点位置,为视距安全评价中横净距的确定提供参考。

(2)交通荷载的重复作用是路面病害发生发展的主要原因,基于本研究可以确定路面横向荷载的分布规律,为路面养护和病害预防提供理论依据。

(3)课题组虽然对西安三环上5处路段进行了研究,这5处路段设计速度、驾驶员特性等因素都不相同,但也具有一定的局限性,在以后的研究中应对更多种类的路段进行调查和分析,以保证研究结论的普适性。

| [1] | 冯浩.山区双车道公路交通标志标线设置研究[D].长春:吉林大学,2007.FENG Hao.Research on Establishment of Traffic Signs and Marking in Two-lane Mountain Highway[D].Changchun:Jilin University,2007. |

| [2] | 杨轸,潘晓东,方守恩,等.基于道路特征信息变化率的公路线形质量评价[J].公路交通科技,2006,23(10):1-4,14.YANG Zhen,PAN Xiao-dong,FANG Shou-en,et al.Highway Alignment Evaluation Based on Road Characteristic Information Variation[J].Journal of Highway and Transportation Research and Development,2006,23(10):1-4,14. |

| [3] | 林雨,牛建峰,徐颖.双车道公路弯道行车轨迹特性研究[J].公路交通科技,2011,28(3):113-117.LIN Yu,NIU Jian-feng,XU Ying.Study on Characteristics of Vehicle Path in Curves on Two-lane Highways[J].Journal of Highway and Transportation Research and Development,2011,28(3):113-117. |

| [4] | 葛树玲.道路线形影响行驶轨迹偏差的动力学和控制机理[D].长春:吉林大学,2012.GE Shu-ling.Dynamics and Control Mechanism of Effect of Road Alignment on Path Deviation[D].Changchun:Jilin University,2012. |

| [5] | 陈金山.山区公路弯道路段车辆行驶特性及安全对策研究[D].重庆:重庆交通大学,2013.CHEN Jin-shan.Study of Vehicle Traffic Characteristics and Safety Countermeasures in Mountain Highway Curve Section[D].Chongqing:Chongqing Jiaotong University,2013. |

| [6] | 任园园.公路弯道路段行车危险区域及驾驶行为模型研究[D].长春:吉林大学,2011.REN Yuan-yuan.Research on Driving Dangerous Area and Model of Driving Behavior in Road Curved Section[D].Changchun:Jilin University,2011. |

| [7] | 高振海,管欣,郭孔辉.驾驶员轨迹决策行为影响因素的仿真研究[J].公路交通科技,2000,17(6):73-75.GAO Zhen-hai,GUAN Xin,GUO Kong-hui.Simulation of the Influence Factors on Driver Course Decision Behavior[J].Journal of Highway and Transportation Research and Development,2000,17(6):73-75. |

| [8] | 杨轸,潘晓东.考虑汽车动态响应的人-车-路闭环仿真模型[J].同济大学学报:自然科学版,2006,34(11):1479-1483.YANG Zhen,PAN Xiao-dong.Loop Simulation Model of Driver-vehicle-road System Considering Vehicle Dynamic Response[J].Journal of Tongji University:Natural Science Edition,2006,34(11):1479-1483. |

| [9] | IMRAN M,HASSAN Y,PATTERSON D.GPS-GIS-based Procedure for Tracking Vehicle Path on Horizontal Alignments[J].Computer-Aided Civil & Infrastructure Engineering,2006,21(5):383-394. |

| [10] | PERCOP,CRISMANB.Influence of Spiral Length on Path of Vehicle Entering a Curve[C]//Proceedings of 83rd Annual Meeting of Transportation Research Board.Washington,D.C.:Transportation Research Board,2004:1-21. |

| [11] | 徐进.用于道路几何线形质量评价的仿真模型和动力学指标[J].公路交通科技,2007,24(11):114-119.XU Jin.Estimate Index of Highway Alignment Design Quality Based on Road-vehicle Simulation System[J].Journal of Highway and Transportation Research and Development,2007,24(11):114-119. |

| [12] | 张荣洁,程建川,凌九忠.公路最小直线长度计算[J].公路交通科技,2012,29(3):39-44.ZHANG Rong-jie,CHENG Jian-chuan,LING Jiu-zhong.Calculation of Highway Minimum Tangent Length[J].Journal of Highway and Transportation Research and Development,2012,29(3):39-44. |

| [13] | 魏朗,周维新,李春明,等.驾驶员道路认知特性模型[J].交通运输工程学报,2005,5(4):116-120.WEI Lang,ZHOU Wei-xin,LI Chun-ming,et al.Driver Perception Model for Road Structure Parameters[J].Journal of Traffic and Transportation Engineering,2005,5(4):116-120. |

| [14] | 郭应时,付锐,袁伟,等.通道宽度对驾驶员动态视觉和操作行为的影响[J].中国公路学报,2006,19(5):83-87.GUO Ying-shi,FU Rui,YUAN Wei,et al.Influences of Passage Width on Driver's Dynamic Vision and Operation Behavior[J].China Journal of Highway and Transport,2006,19(5):83-87. |

| [15] | 肖润谋,运伟国,徐田兵.高原长平直线公路汽车行驶安全[J].长安大学学报:自然科学版,2007,27(3):76-79.XIAO Run-mou,YUN Wei-guo,XU Tian-bing.Driving Safety on Long-even-straight-line Road on Highland[J].Journal of Chang'an University:Natural Science Edition,2007,27(3):76-79. |

| [16] | 赵一飞,潘兵宏,王浩,等.高速公路中间带安全侧向净距值[J].长安大学学报:自然科学版,2008,28(1):46-50.ZHAO Yi-fei,PAN Bing-hong,WANG Hao,et al.Safety Lateral Clearance of Expressway Median[J].Journal of Chang'an University:Natural Science Edition,2008,28(1):46-50. |

| [17] | 王佐,潘兵宏,曾志刚,等.基于紧急停车功能的高速公路右侧硬路肩宽度研究[J].中外公路,2013,33(3):311-315.WANG Zuo,PAN Bing-hong,ZENG Zhi-gang,et al.Study of Right Harden Shoulder Width Based on Emergency Stopping Function on Expressway[J].Journal of China & Foreign Highway,2013(3):311-315 |

| [18] | 秦建军,杨运平,吴一鸣.我国城市道路、桥梁车道宽度标准研究[J].公路,2011(7):81-84.QIN Jian-jun,YANG Yun-ping,WU Yi-ming.Study of China's Urban Roads and Bridges Lane Width Standards[J].Highway,2011(7):81-84. |

| [19] | 赵一飞.高速公路交通安全若干问题研究[D].西安:长安大学,2009.ZHAO Yi-fei.Several Problems about Traffic Safety of Expressway[D].Xi'an:Chang'an University,2009. |

2016, Vol. 31

2016, Vol. 31