扩展功能

文章信息

- 杨俊, 邹林, 狄先均, 唐云伟, 黄家标

- YANG Jun, ZOU Lin, DI Xian-jun, TANG Yun-wei, HUANG Jia-biao

- 天然砂砾改良红黏土的力学指标试验及数学模型预估

- Experiment on Mechanical Indexes of Natural Gravel Improved Red Clay and Forecasting by Mathematical Model

- 公路交通科技, 2015, Vol. 32 (9): 41-48

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2015, Vol. 32 (9): 41-48

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2015.09.008

-

文章历史

- 收稿日期: 2014-06-12

2. 三峡大学 土木与建筑学院, 湖北 宜昌 443002;

3. 宜昌市三峡机场路建设指挥部, 湖北 宜昌 443002;

4. 宜昌市交通运输局, 湖北 宜昌 443002;

5. 宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司, 湖北 宜昌 443002

2. School of Civil and Architectural, China Three Gorges University, Yichang Hubei 443002, China;

3. Yichang Sanxia Airport Road Construction Headquarters, Yichang Hubei 443002, China;

4. Yichang Transport Bureau, Yichang Hubei 443002, China;

5. Yichang Hongyuan Highway Engineering Consulting Supervision Co., Ltd., Yichang Hubei 443002, China

红黏土是一种在我国南方地区广泛分布的高液限黏土,它表面易干裂,内部水分难以蒸发,天然含水率通常较高;红黏土空隙比大,密度小,天然状况下收缩明显,且土体内部强度不均匀,现场施工很难压实。因此,红黏土不宜直接用作路基填料,必须经过改良处理,才能用于公路路基施工。国内外许多学者针对红黏土问题已做出了大量的探究。叶琼瑶、陶海燕[1]通过掺入各种改良材料后对比发现:掺水泥也能很好地改善红黏土的性质,但是其具体施工拌和非常困难;陈开圣、胡鑫[2]认为红黏土的压缩变形与含水量、压实度都有密切的联系;杨庆、贺洁等[3]通过对非饱和红黏土和膨胀土抗剪强度的比较研究,发现红黏土与一般膨胀土的吸水膨胀规律完全相同。

目前对红黏土的改良,主要有物理方法和化学方法两大类。化学方法通常是在红黏土中掺入一定比例的石灰或水泥或粉煤灰等粉体材料[4, 5],通过一系列化学反应,吸收水分,生成胶凝物质,降低土体的含水率,使之易于压实并具有较高的强度。这类方法主要的不足体现在:粉末状的无机结合料很难在施工现场与高液限的红黏土拌和均匀,这就大大影响了改良的效果;再者,粉末状材料在施工过程中比较容易扬灰,污染环境并严重威胁施工人员的身体健康。物理改良方法[6, 7]常常是在红黏土中掺入碎石来改善红黏土的水理性质,并利用碎石的强度和产生的摩阻力提高红黏土的整体强度[8]。但是该物理方法有以下缺点:由于碎石吸水率很低,改善红黏土水理性质的效果不明显;并且其粒径较大,与红黏土很难碾压密实,从而导致路基整体强度的提高受到限制;同时碎石的成本较高,改良方案不经济。

在湖北省宜昌市三峡机场路建设过程中,出现了大量的红黏土路段,而在路线起点处有两座大型山包,其主要成分为天然砂砾,砂砾棱角光滑有色泽。本研究拟采用天然砂砾改良高液限红黏土,以达到就地取材、节约成本的目的。其原理依然属于物理改良,施工过程中无污染,绿色环保。砂粒的粒径较粉体材料大而较碎石小,容易与红黏土拌和均匀,碾压密实度好,施工后的路基透水性较好,整体强度高,能很好地克服上述通用方法的不足。

目前,采用天然砂砾改良红黏土的方法在工程实际中并不多见,对砂砾改良红黏土的各项力学指标[9, 10, 11, 12]开展系统的研究则更少。因此,本研究对工程实践中红黏土的改良处理具有重要的理论意义和实用价值。

1 试验材料 1.1 红黏土本试验所用土样取自宜昌市猇亭区机场路扩建工程K2+420处,取土深度为地面以下2~2.5 m。所取土样呈棕褐色,颗粒松散,天然含水率较大,见图 1所示。

|

| 图 1 试验用红黏土 Fig. 1 Red clay for experiment |

对土样进行基本物理性质测试,得到相应的物理指标见表 1所示。

| 各粒径(mm)粒组含量/% | 天然含水率/ % | 液限ωL/% | 塑限ωp/% | 塑性指数Ip | ||

| >0.075 | 0.075~0.005 | < 0.005 | ||||

| 13.30 | 76.40 | 10.30 | 21.90 | 52.40 | 21.00 | 31.40 |

从表 1可以看出WL=52.4%,Wp=21%,该红黏土属于高液限黏土,其塑性指数达到了31.4%。根据《公路路基设计规范》规定:液限大于50%,塑性指数大于26%的土不能直接用于路堤填料,故该红黏土必须经过改良处理才能用作路基填料。

1.2 天然砂砾试验所用的天然砂砾取自机场路K0+070~K0+150段附近的小山包。砂砾松散,呈灰色,颗粒较细且砾石棱角呈浑圆状,主要由河流冲积形成,见图 2。

|

| 图 2 试验用天然砂砾 Fig. 2 Natural gravel for experiment |

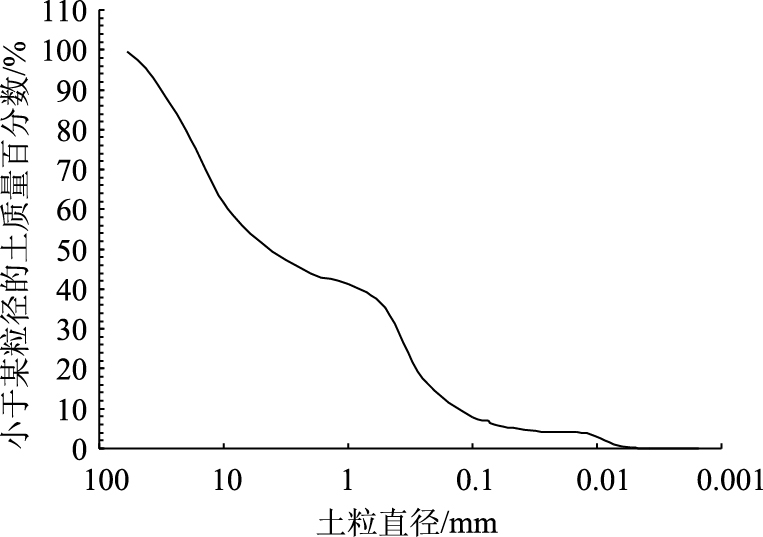

其相应的颗粒分析图与物理指标分别见表 2与图 3。

| 各粒径(mm)粒组含量/% | 天然含水率/ % | 液限ωL/% | 塑限ωp/% | 塑性指数Ip | ||

| >2 | 0.075~2 | < 0.075 | ||||

| 56.23 | 42.95 | 0.82 | 5.50 | 28.10 | 12.40 | 15.70 |

|

| 图 3 天然砂砾颗粒分析曲线 Fig. 3 Analytical curve of particles of natural gravel |

由上面的颗粒分析可以看出:该天然砂砾的不均匀系数Cu=67.7大于5,曲率系数为Cc=0.127,不在1~3之间,故该砂砾级配不良。

2 试验方案根据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)规定,将红黏土与天然砂砾分别过40 mm筛。将天然砂砾按0,10%,20%,30%,40%,50%的质量比,分别掺入到红黏土中,洒水闷料一昼夜(24 h)后,进行重型击实试验,得到每种掺量下混合料的最佳含水率和最大干密度,如表 3所示。

| 掺量/% | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

| 最大干密度/(g·cm-3) | 1.725 | 1.758 | 7.784 | 1.808 | 1.828 | 1.845 |

| 最佳含水率/% | 19.10 | 17.20 | 15.60 | 14.20 | 12.90 | 12.20 |

按照上述最佳含水率和最大干密度,分别配制试验土样,依据《公路土工试验规程》,进行CBR值、回弹模量、抗剪强度、无侧限抗压强度试验。

3 试验结果与分析 3.1 天然砂砾掺量对击实试验结果的影响从表 3中可以看出:不同的天然砂砾掺量对改良红黏土的最佳含水率和最大干密度有显著影响。随着天然砂砾掺量的增加,最佳含水率逐渐减小,最大干密度逐渐增大。这说明天然砂砾能较好地改善红黏土的亲水性,有利于红黏土路基的压实,对提高红黏土路基的强度和稳定性极为有利。

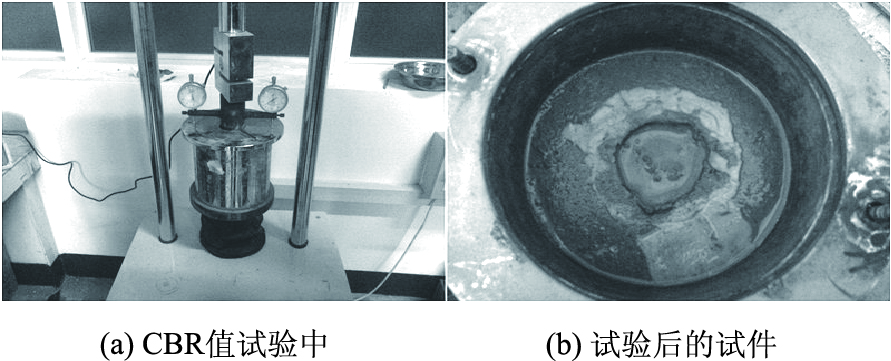

3.2 天然砂砾掺量对CBR值的影响采用MQS-2型路面材料强度试验仪,对不同天然砂砾改良红黏土的混合料试样进行CBR值试验,见图 4。

|

| 图 4 天然砂砾掺量对CBR值影响试验 Fig. 4 Test of influence of natural gravel content on CBR value |

测试结果如表 4所示。

| 掺量/% | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

| CBR值/% | 5.04 | 6.05 | 6.55 | 7.60 | 9.32 | 12.29 |

从表 4中可以看出,天然砂砾的掺入明显改善了红黏土的CBR值。随着天然砂砾掺量的增加,CBR值不断增大。 CBR值的增加开始比较缓慢,但是随着天然砂砾掺量的增大,CBR值增长的趋势也越来越明显。当天然砂砾掺量小于30%时,改良红黏土试样不能用作高速公路或一级公路的上路床,只有当掺量超过30%时,才可作为高等级公路的上路床填料。

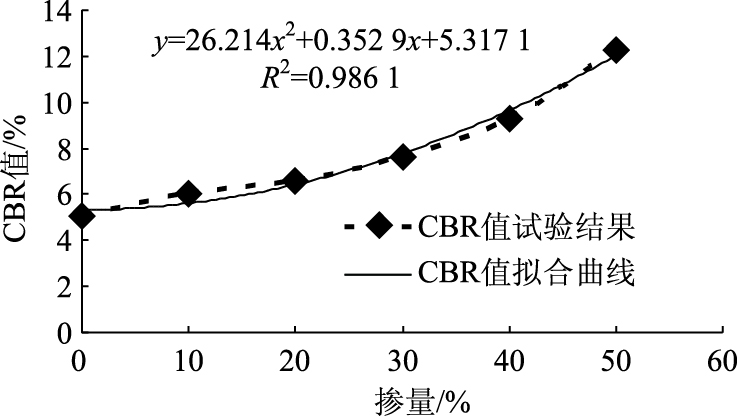

以天然砂砾掺量为横坐标,以CBR值为纵坐标,将表 4中的数据在坐标系中点绘出来,并进行曲线拟合,见图 5。

|

| 图 5 不同掺量天然砂砾与CBR值的曲线拟合 Fig. 5 Curve fitting between CBR value and different natural gravel contents |

通过图中的回归分析,得到砂砾掺量与CBR值的预估数学模型及相关系数:

y=26.214x2+0.352 9x+5.317 1,

R2=0.986 1,

从式中可以看出其相关性足够保证不同掺量下的CBR值在一个合理的回归附近变动。通过上述回归分析,建立起了天然砂砾掺量与CBR之间的函数关系,二者之间的相关系数比较接近1,这种现象只表明天然砂砾掺量与CBR之间具有良好的数学相关性,需要对上述预估模型进行补充试验,通过对比理论计算值与实验室实测值,验证预估数学模型的适应性。

为进一步验证预估模型,在室内进行补充试验,分别以掺砂比例5%,15%,25%,35%,45%掺入红黏土中,按文中所列方法,重新进行CBR指标试验,所得试验结果称为试验值,并且与预估数学模型在该掺量下计算所得的理论值进行比较,采用相对误差值作为评判标准。

设定相对误差为M,M=|理论值-试验值|/理论值。将补充试验的实测值与理论计算值及相对误差进行汇总,得到如表 5所示的结果。

| 强度指标 | 掺量/% | |||||

| 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | ||

| 试验值/% | 5.39 | 6.01 | 7.07 | 8.89 | 11.30 | |

| CBR值 | 理论值/% | 5.40 | 5.96 | 7.10 | 8.65 | 10.78 |

| 相对误差/% | 0.19 | 0.84 | 0.42 | 2.77 | 4.82 | |

从表 5中可以看出,采用模型计算出来的理论值与补充试验的实测值之间具有较好的吻合,相对误差最大值为4.82%,说明预估模型的正确性与精确度满足要求,上述建立起来的数学模型,能较好地定量描述掺砂量与CBR值之间的数学关系。

3.3 天然砂砾掺量对回弹模量的影响天然砂砾改良红黏土的室内回弹模量试验采用承载板法(见图 6)。通过试验得到不同掺量下的回弹模量值,如表 6所示。

|

| 图 6 天然砂砾掺量对抗压回弹模量值影响试验 Fig. 6 Test of influence of natural gravel content on compressive resilient modulus value |

| 掺量/% | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

| 回弹模量/MPa | 61.08 | 67.30 | 74.19 | 86.58 | 101.60 | 124.03 |

从表 6中可以看出,随着天然砂砾掺量的增加,抗压回弹模量逐渐增大,且随着天然砂砾掺量的增加,抗压回弹模量增大的幅度也越来越大。产生这一现象的主要原因是,当天然砂砾掺量较小时,未能在混合料中形成骨架,试样的回弹抗压主要依赖于红黏土颗粒间的胶结作用;当天然砂砾掺量继续增大时,土体内部结构逐渐向悬浮-密实发展,骨架慢慢成型,土体的强度增大趋势也就越发明显;若继续掺天然砂砾,混合料的土体结构变为密实-骨架状态,土体的抗变形能力增强,回弹模量变大,且增大趋势也相应变大。

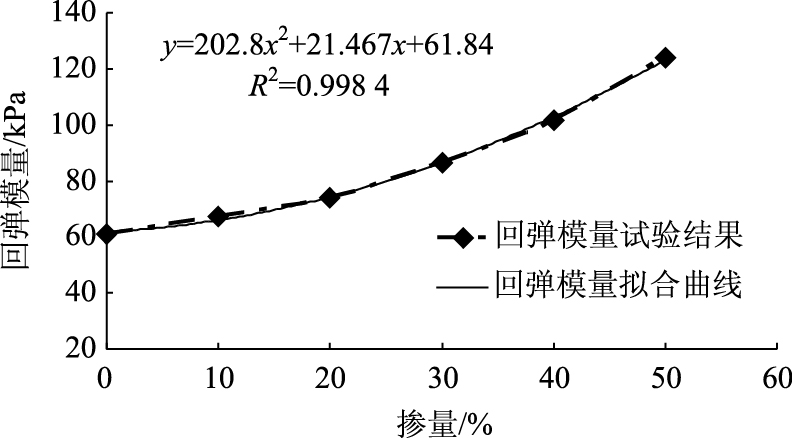

以天然砂砾掺量为横坐标,以回弹模量值为纵坐标,将表 6中的数据在坐标系中点绘出来,并进行曲线拟合,见图 7。

|

| 图 7 不同掺量天然砂砾与回弹模量的曲线拟合 Fig. 7 Curve fitting between resilient modulus and differentnatural gravel contents |

在拟合的过程中发现二次函数的相关性最高,其预估数学模型如下:

y=202.8x2+21.467x+61.84,R2=0.998 4。

为进一步验证预估模型,在室内进行补充试验,分别以掺砂比例5%,15%,25%,35%,45%掺入红黏土中,按文中所列方法,重新进行回弹模量试验,所得试验结果称为试验值,并且与预估数学模型在该掺量下计算所得的理论值进行比较,采用相对误差值作为评判标准,得到如表 7所示的结果。

| 强度指标 | 掺量/% | |||||

| 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | ||

| 试验值/% | 63.59 | 70.07 | 80.99 | 89.24 | 109.06 | |

| 回弹模量 | 理论值/% | 63.42 | 69.63 | 79.90 | 86.90 | 111.60 |

| 相对误差 M回弹模量/% |

0.27 | 0.63 | 1.36 | 2.69 | 2.27 | |

从表 7中可以看出,采用模型计算出来的理论值与补充试验的实测值之间具有较好的吻合,相对误差值最大为2.69%,说明预估模型的正确性与精确度满足要求,上述建立起来的数学模型,能较好地定量描述掺砂量与回弹模量指标之间的数学关系。

3.4 天然砂砾掺量对抗剪强度及其指标的影响当天然砂砾改良红黏土用在高填方路堤时,为保证路堤边坡稳定,材料必须要有足够的抗剪强度指标,因此采用四联直剪试验仪,对天然砂砾改良红黏土的抗剪强度指标进行测试,见图 8所示。

|

| 图 8 天然砂砾掺量对抗剪强度指标影响试验 Fig. 8 Test of influence of natural gravel content on shear strength indexes |

根据抗剪强度指标,依据库仑定理,可得出在不同垂直荷载等级作用下,天然砂砾掺量对改良红黏土抗剪强度的影响,见表 8。

| 掺量/% | 抗剪强度/kPa | |||

| 100 | 200 | 300 | 400 | |

| 0 | 215.08 | 267.60 | 311.04 | 371.09 |

| 10 | 216.98 | 275.45 | 332.16 | 393.81 |

| 20 | 220.79 | 279.23 | 355.20 | 418.43 |

| 30 | 222.69 | 286.77 | 359.04 | 461.97 |

| 40 | 209.37 | 283.00 | 355.20 | 461.97 |

| 50 | 192.24 | 273.57 | 345.60 | 450.61 |

从表 8的计算结果可以看出:在不同垂直荷载作用下,天然砂砾改良红黏土的抗剪强度均随着掺砂量的增加先增大后减小,并且在30%的掺砂量时,抗剪强度达到最大值。

不同掺量天然砂砾改良红黏土的抗剪强度指标c,φ值[13]试验结果见表 9所示。

| 掺量/% | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

| 内摩擦角/(°) | 28.07 | 30.42 | 33.78 | 38.31 | 39.69 | 40.27 |

| 黏聚力/kPa | 163.48 | 157.80 | 151.19 | 135.09 | 119.88 | 104.71 |

从表 9中可以看出,随着天然砂砾掺量的增加,内摩擦角不断增大,且增长的趋势先明显增大,当掺砂量达到30%以后,继续增大掺砂量,内摩擦角增长的幅度开始逐渐减小。这一现象产生的主要原因是:内摩擦角在天然砂砾掺量很小时,其大小取决于黏土颗粒之间的吸附力与颗粒间的滑动摩擦。当天然砂粒掺入后,由于砂粒有一定的棱角,能互相咬合,且掺入砂粒越多,这种咬合作用越明显,故内摩擦角会随着掺砂量增加而增大。在天然砂砾与红黏土的混合料中,当天然砂砾含量较少时,黏粒成分含量相对较多,此时的混合料结构主要是以黏粒包裹砂粒形式存在,每增大10%的掺砂量,都会很明显地改变这种包裹方式,故内摩擦角会明显增大;当砂粒掺量超过30%以后,混合料逐渐以砂粒包裹黏粒的形式存在,此时,混合料的内摩擦角已经相对较大了,继续增大天然砂砾含量,这种嵌挤咬合作用的增长就不再明显了。

随着天然砂砾掺量的增加,改良红黏土的黏聚力逐渐减小,且黏聚力减小的幅度先逐渐增大,在掺砂量达到30%时,降低幅度达到最大值,随后,继续增大天然砂砾掺量,黏聚力降低幅度又逐渐减小。这种现象产生的原因是因为红黏土本身具有很强的黏聚力,掺入天然砂砾后,一方面减少了黏粒的含量,另一方面会增大黏粒之间的距离,因此随着天然砂砾掺量的增加,改良红黏土的黏聚力会越来越小。在最开始往红黏土中掺天然砂砾时,混合料主要以黏粒包裹砂粒的形式存在,故黏聚力的减小开始会比较慢;当掺砂比例达到30%时,混合料结构变成了砂粒包裹黏粒形式存在,黏聚力减小幅度会急剧增大;此后,再掺入天然砂砾时,黏粒之间的距离会被加入的砂粒进一步分隔开,故黏聚力减小的幅度会逐渐减小。

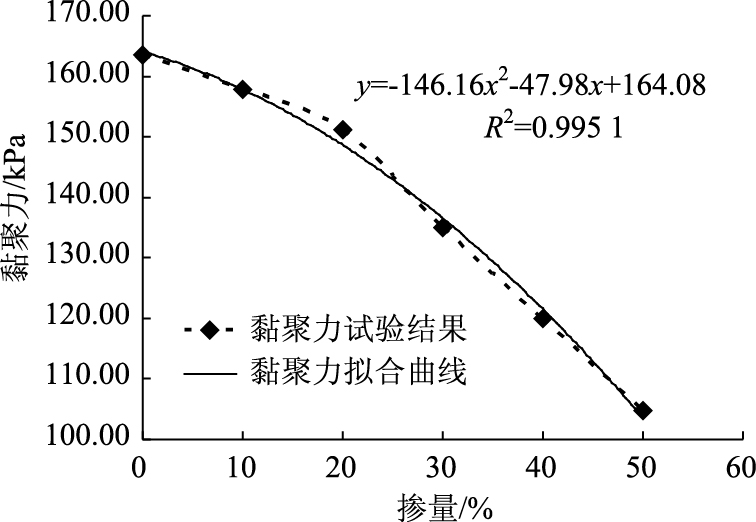

以天然砂砾掺量为横坐标,以黏聚力值为纵坐标,将表 9中的数据在坐标系中点绘出来,并进行曲线拟合,见图 9。

|

| 图 9 不同掺量天然砂砾与黏聚力的曲线拟合 Fig. 9 Curve fitting between cohesive force and differentnatural gravel contents |

其预估数学模型和相关系数如下:

y=-146.16x2-47.98x+164.08, R2=0.995 1。

图 9表明预估模型求得的二次函数精度非常高,其相关系数几乎能够保证室内试验的处理结果与土质本身黏聚力的同一性。

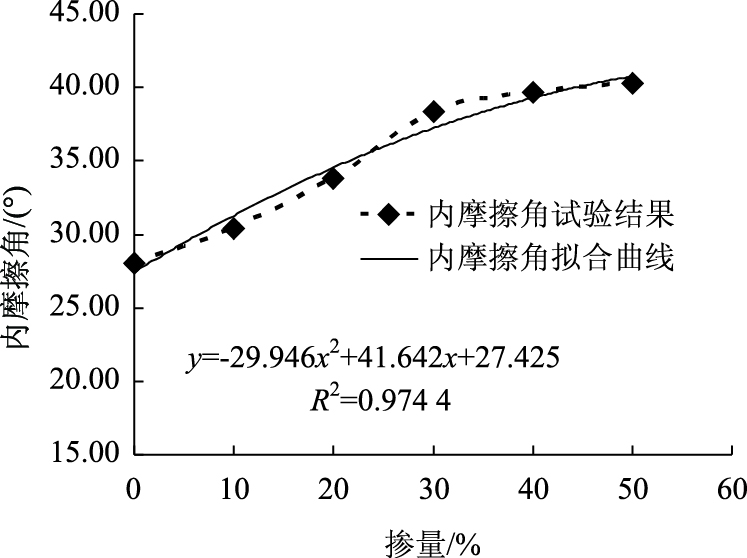

以砂砾的掺量为横坐标,内摩擦角为纵坐标,作掺量与内摩擦角的拟合曲线,如图 10所示,以此为基础求得预估数学模型及相关系数如下:

y=-29.946x2+41.642x+27.425, R2=0.974 4。

|

| 图 10 天然砂砾掺量对无侧限抗压强度影响试验 Fig. 10 Test of influence of natural gravel content on unconfined compressive strength |

从上述图形中发现,内摩擦角与掺量建立的二次函数,已经能够满足相关系数的精度要求。

分别以掺砂比例5%,15%,25%,35%,45%掺入红黏土中,按文中所列方法,重新进行直剪试验,所得试验结果称为试验值,并且与预估数学模型在该掺量下计算所得的理论值进行比较,采用相对误差值作为评判标准,得到如表 10所示的结果。

| 强度指标 | 掺量/% | |||||

| 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | ||

| 黏聚力 | 试验值/% | 159.96 | 156.85 | 146.46 | 131.28 | 115.12 |

| 理论值/% | 161.35 | 153.75 | 143.05 | 129.25 | 112.35 | |

| 相对误差 M黏聚力/% |

0.86 | 2.02 | 2.38 | 1.57 | 2.47 | |

| 内摩擦角 | 试验值/% | 28.67 | 30.96 | 35.54 | 38.84 | 39.75 |

| 理论值/% | 28.88 | 32.86 | 36.06 | 38.48 | 40.12 | |

| 相对误差 M内摩擦角/% |

0.74 | 5.78 | 1.43 | 0.94 | 0.93 | |

从表 10中可以看出,采用模型计算出来的理论值与补充试验的实测值之间具有较好的吻合,相对误差最大值为5.78%,其他基本都控制在5%以内,说明预估模型的正确性与精确度满足要求,上述建立起来的各数学模型,均能较好地定量描述掺砂量与各直剪指标之间的数学关系。

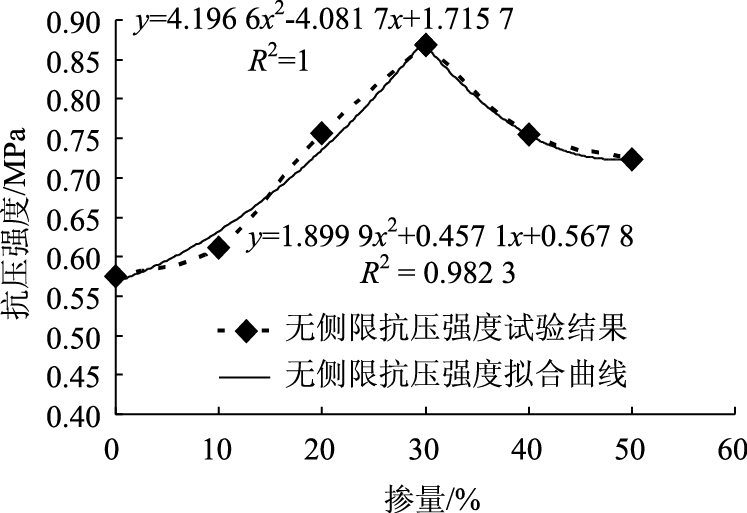

3.5 天然砂砾掺量对非饱和土样的无侧限抗压强度影响为了探究天然砂砾掺量对红黏土的无侧限抗压强度的影响,同时模拟施工现场的环境,不对土样进行饱水操作,只在各掺量的最佳含水率与最大干密度的条件下,采用万能试验机进行室内试验,见图 10。

通过室内试验,可以得出不同掺量天然砂砾改良红黏土无侧限抗压强度值,见表 11。

| 掺量/% | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

| 标准值/MPa | 0.575 | 0.612 | 0.756 | 0.869 | 0.755 | 0.724 |

从表 11可以看出:改良后红黏土的无侧限抗压强度随着天然砂砾掺量的增加先增大后减小,并且在30%掺量时,无侧限抗压强度值达到最大。产生这一现象的主要原因是,当往红黏土中掺入天然砂砾时,由于天然砂砾有棱角且具有较高的强度,在垂直压力作用下,颗粒之间会发生相对滑动,而砂粒的相互摩擦和咬合会随着天然砂粒掺量的增加而增大,故掺入后能在一定程度上提高无侧限抗压强度值。当天然砂粒的掺量达到30%时,混合料能形成较好的密实-骨架结构,无侧限抗压强度达到最大;继续掺入天然砂砾后,黏粒的成分减少而砂粒的成分增多,此时混合料中会出现较多的空隙,压实比较困难,故随着天然砂粒掺量的增加,无侧限抗压强度会逐渐减小。

土的无侧限抗压强度是在不对侧边施加限制条件下,得到的一种理论试验值。通过室内试验得到无侧限抗压强度与砂砾掺量的数据后,曲线拟合发现,多种线性条件下,其相关系数都低于0.9。为了保证工程实践运用的精确性,对其进行分段拟合。以掺砂量为横坐标,无侧限抗压强度值为纵坐标,建立曲线关系,见图 11。采取分段函数拟合,得到的数学模型与相关系数如下:

y=1.899 9x2+0.457 1x+0.567 8[0,30%], R2=0.982 3;

y=4.196 6x2-4.081 7x+1.715 7[30%,50%], R2=1。

|

| 图 11 不同掺量天然砂砾与无侧向抗压强度的曲线拟合 Fig. 11 Curve fitting between unconfined compressive strength and different natural gravel contents |

分别以掺砂比例5%,15%,25%,35%,45%掺入红黏土中,按文中所列方法,重新进行上述力学指标试验,所得试验结果称为试验值,并且与预估数学模型在该掺量下计算所得的理论值进行比较,采用相对误差值作为评判标准,得到如表 12所示的结果。

| 强度指标 | 掺量/% | |||||

| 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | ||

| 无侧限抗 压强度 |

试验值/% | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.74 | 0.70 |

| 理论值/% | 0.60 | 0.68 | 0.81 | 0.78 | 0.69 | |

| 相对误差 M无侧限抗压/% |

2.92 | 1.17 | 4.60 | 5.03 | 1.32 | |

从表 12中可以看出,采用模型计算出来的理论值与补充试验的实测值之间具有较好的吻合,相对误差最大值为5.03%,其他基本都控制在5%以内,说明预估模型的正确性与精确度满足要求,上述建立起来的数学模型,能较好地定量描述掺砂量与各无侧限抗压强度指标之间的数学关系。

4 结 论(1) 天然砂砾能显著改善红黏土的含水特性及力学特性,天然砂砾改良的红黏土各项指标均能达到公路路基规范值,能应用于红黏土路基改良当中。

(2) 随着天然砂砾掺量的增加,红黏土的最佳含水量呈递减趋势、最大干密度逐渐增加;CBR值与回弹模量值均随着掺砂量的增加逐渐增大;内摩擦角随着砂砾掺量的增加而增大,但黏聚力却随着掺砂量的增加而减小;在各级垂直荷载作用下,抗剪强度值均先增大后变小,当掺砂量达到30%时,抗剪强度值达到最大;无侧限抗压强度随着掺砂量增加亦是先增大后减小,且在掺砂量30%达到最大值。综合各项力学指标来看,天然砂砾改良红黏土的最佳掺量应该在30%左右,该结论只适用于宜昌机场路红黏土,其他地区可供参考。

(3) 以室内试验数据为基础,建立了天然砂砾掺量与各力学指标之间的预估数学模型,然后通过室内补充试验,验证了数学模型的准确性与精度;各项力学指标的相对误差M几乎都能够保证在5%以内,说明预估模型具有较好的适应性。

| [1] | 叶琼瑶, 陶海燕.高液限红粘土的改良试验研究[J].公路, 2007(1):148-151. YE Qiong-yao, TAO Hai-yan. Experimental Study on Improved High Liquid Limit Red Clay[J].Highway, 2007(1):148-151. |

| [2] | 陈开圣, 胡鑫.高液限红粘土变形特性研究[J].公路交通科技, 2010, 27(3):49-53. CHEN Kai-sheng, HU Xin. Study of Deformation Characteristic for High Liquid Limit Red Clay[J].Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27(3):49-53. |

| [3] | 杨庆, 贺洁, 栾茂田.非饱和红黏土与膨胀土抗剪强度的比较研究[J].岩土力学, 2003, 24(1):13-16. YANG Qing, HE Jie, LUAN Mao-tian.Comparative Study on Shear Strength of Unsaturated Red Clay and Expansive Soils[J].Rock and Soil Mechanics, 2003, 24(1):13-16. |

| [4] | 吴立坚, 钟发林, 吴昌兴, 等.高液限土的路用特性研究[J].岩土工程学报, 2003, 25(2):193-195. WU Li-jian, ZHONG Fa-lin, WU Chang-xing, et al. Study on Road Made by High Liquid Limit Soil[J].Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2003, 25(22):193-195. |

| [5] | 齐剑峰, 栾茂田, 聂影, 等.饱和粘土剪切变形与强度特性试验研究[J].大连理工大学学报, 2008, 48(4):551-556. QI Jian-feng, LUAN Mao-tian, NIE Ying, et al. Experimental Study of Shear and Strength Behavior of Saturated Clay[J].Journal of Dalian University of Technology, 2008, 48(4):551-556. |

| [6] | 程涛, 洪宝宁, 刘鑫, 等.高液限土最佳掺砂比的确定[J].西南交通大学学报, 2012, 47(4):580-585. CHENG Tao, HONG Bao-ning, LIU Xin, et al. Determination of Optimal Sand Content for Improving High Liquid Limit Soil[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2012, 47(4):580-585. |

| [7] | 莫百金, 李跃军.砂砾改良高液限红粘土的试验研究[J].公路, 2008(8):226-229. MO Bai-jin, LI Yue-jun. Test and Study on Improving High Liquid Limit Red Clay with Gravel[J]. Highway, 2008 (8):226-229. |

| [8] | 罗斌, 赵雄.碎石改良高液限红粘土的实验研究[J].公路工程, 2009, 34(2), 131-134. LUO Bin, ZHAO Xiong. Test Study on Improving High Liquid Limit Red Clay with Crushed Stone[J].Highway Engineering, 2009, 34(2):131-134. |

| [9] | 陈开圣, 殷源, 贵阳-清镇高速公路红粘土强度指标性能试验[J].公路交通科技, 2011, 28(3):61-66. CHEN Kai-sheng, YIN Yuan. Experimental Research of Strength Index of Red Clay for Guiyang-Qingzhen Expressway[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2011, 28(3):61-66. |

| [10] | 施灿海, 李猛, 王绍强, 等.改良云南红粘土强度特性研究[J].科学技术与工程, 2011, 11(9):2137-2140. SHI Can-hai, LI Meng, WANG Shao-qiang, et al. Improved Strength Characteristics of Yunnan Red Clay[J].Science Technology and Engineering, 2011, 11(9):2137-2140. |

| [11] | 郝孟辉, 郝培文.土石混填路基动态回弹模量与压实度的关系[J].南京林业大学学报:自然科学版, 2011, 35(1):87-90. HAO Meng-hui, HAO Pei-wen. Relationship between Dynamic Resilient Modulus and Compaction Degree of Soil-rock Embankment[J]. Journal of Nanjing Forestry University:Natural Science Edition, 2011, 35(1):87-90. |

| [12] | 屈晓华, 任毅, 秦敏, 等.击实红粘土的强度特征试验研究[J].湖南交通科技, 2008, 39(2):5-8. QU Xiao-hua, REN Yi, QIN Min, et al. Experimental Study on Strength Characteristics of Compacted Red Clay[J].Hunan Communications Science and Technology, 2008, 39(2):5-8. |

| [13] | 王亮亮, 杨果林.红黏土抗剪强度与影响因子作用机理分析[J].铁道科学与工程学报, 2009, 6(6):44-48. WANG Liang-liang, YANG Guo-lin. Effect Mechanism Analysis of Red Clay between Shear Strength and Influential Factors[J].Journal of Railway Science and Engineering, 2009, 6(6):44-48. |

2015, Vol. 32

2015, Vol. 32