扩展功能

文章信息

- 谢奔一, 蒋惠园

- XIE Ben-yi, JIANG Hui-yuan

- 基于路网饱和度的城市土地混合利用规划

- Urban Mixed-land-use Planning Based on Road Network Saturation

- 公路交通科技, 2015, Vol. 31 (5): 129-134

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2015, Vol. 31 (5): 129-134

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2015.05.021

-

文章历史

- 收稿日期:2014-03-25

城市交通与土地利用之间存在着非常复杂的关系。一方面,城市土地利用决定了城市交通生成和运行结构[1]。城市某一特定区域交通量的生成与运行由土地利用类型因子、可达性因子和经济聚集因子决定。另一方面,城市交通所具有的实际运行水平会对土地利用的3个影响因子产生巨大的反作用[2]。传统的城市交通规划和土地利用规划通常是分开的,即先土地利用规划后交通规划,这样导致了二者之间的反馈和互动难以完成[3, 4, 5, 6]。因此,本文试图探讨一种基于土地混合利用的城市交通规划方法。

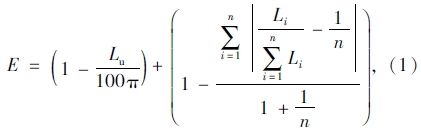

1 建立城市交通与土地混合利用之间的函数关系 1.1 土地混合度指标与路网饱和度指标土地混合利用是指在城市的某一个特定区域内居民用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、特殊用地、水域和其他用地等的合理布局[7]。大多数城市由于受传统因素的影响,少数区域土地混合程度很高,而大多数分区的土地混合程度低甚至很低,结果是跨区交通需求非常大,城市交通问题严重,特别是上下班拥堵严重。

土地混合度是指各种功能用地在城市特定区域所具有的均匀程度。本文对于土地混合度的计算用Rajamani[8]的土地混合度计算公式加入未建设用地指标修改而得。土地混合度指标取值范围为0~1,取值为0表示小区范围1 km之内只有1种土地;取值越接近1表示小区土地混合利用程度越高。加入未建设用地的概念,对样本小区周边土地混合比例不变的情况,未建设用地面积越大,土地混合度越小[9]。

土地混合度计算公式为:

道路交通运行水平度量指标比较多,但一般采用路网饱和度(Land Network Saturation,LNS)指标来度量。路网饱和度越大,运行水平就越低,饱和度越小,运行水平就相对越高[10]。

1.2 函数关系建立 1.2.1 函数假设(1)特定区域的道路交通运行水平和土地混合度都是有限的。

(2)现有的道路交通运行水平对未来运行水平变化产生一定影响作用。

(3)土地混合度制约道路交通运行水平。

(4)土地混合度越高,就地吸纳的交通量就越大,道路交通运行水平也就越高。

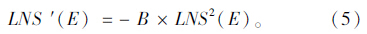

1.2.2 函数变量E为城市特定区域土地混合度。因为城市每个区域土地利用都有一定的混合度,设土地混合度最小值为x0(x0≤E≤X),其中X为该区域土地混合度的最大值。

LNS(E)为路网饱和度随土地混合度变化的函数。当道路交通运行水平达到最合理时,路网饱和度下降到相对最低水平y0(y0≤LNS),即路网的合理运行水平。

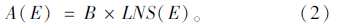

A(E)为不同土地混合度,即土地混合度的提高对路网饱和度的减少率。

B 为单位混合度的增加导致的路网饱和度固有的减少率。通过统计经验可以确定B值。

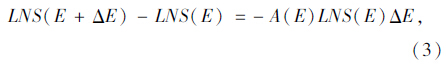

A(E)与B之间的函数关系为:

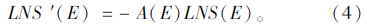

由于A(E)为土地混合度提高对路网饱和度的减少率,因此,当路网饱和度增加ΔE时,有:

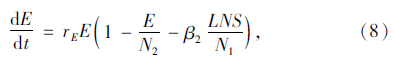

将式(6)代入式(8)得:

求解方程得:

f(x)的函数图像见图 1。

从图 1可以得到以下几个结论:(1)第Ⅰ阶段即区间(x0,13)属于跨区交通流的快速下降期,混合度和交通运行水平不够合理。在这一阶段路网饱和度快速下降,交通运输水平得到快速提高,即城市的某个特定区域随着土地混合度的提高,交通需求迅速减少,在一定程度上缓解了供需矛盾。(2)第Ⅱ阶段即区间(13,23)属于交通流结构转型期。该阶段转变成以本区内部交通流为主,跨区交通流为辅,交通系统运行压力明显降低。相对第Ⅰ阶段而言,第Ⅱ阶段是相对长期的过程。土地混合度进一步提高,路网饱和度也进一步下降,交通需求稳定减少。(3)第Ⅲ阶段即区间(23,E)属于稳定期。该阶段交通流结构转型基本完成,土地混合度和交通运行水平都处于稳定状态,交通系统运行效率较高。

|

| 图 1 路网饱和度变化趋势图 Fig. 1Road network saturation change trend |

从式(5)中可以看出,LNS(E)=0为理论上的最小值,此时E→+∞,对于实际上的土地规划,需要的是路网饱和度受到土地混合利用影响后的相对最低水平y0。

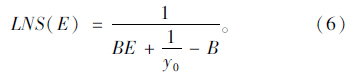

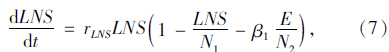

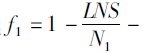

假设路网饱和度和土地混合度独立发展时服从Logistic扩散规律。此时有:

和

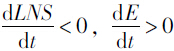

和 分别反映了单位土地混合度和单位路网饱和度对对方的抑制作用。

分别反映了单位土地混合度和单位路网饱和度对对方的抑制作用。

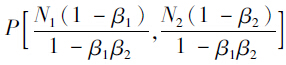

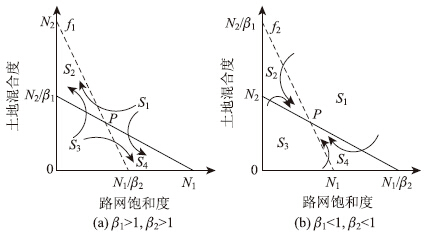

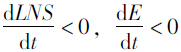

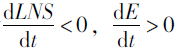

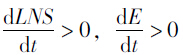

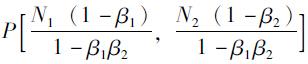

令式(7)和式(8)=0,求得平衡点 。 由于平衡点P值应大于0,所以β1<1,β2<1或β1>1,β2>1。

。 由于平衡点P值应大于0,所以β1<1,β2<1或β1>1,β2>1。

对平衡点进行稳定性分析。令直线

,直线f1,f将相平面(LNS≥0,E≥0)划分为S1,S2,S3,S4 共4个区域(见图 2)。

,直线f1,f将相平面(LNS≥0,E≥0)划分为S1,S2,S3,S4 共4个区域(见图 2)。

|

| 图 2 相轨线运动图 Fig. 2Movement of phase trajectory |

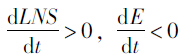

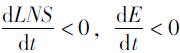

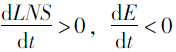

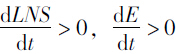

当β1>1,β2>1时,有S1为 ;S2为

;S2为 ;S3为

;S3为 ;S4为

;S4为 。

。

当β1<1,β2<1时,有S1为 ;S2为

;S2为 ;S3为

;S3为 ;S4为

;S4为 。

。

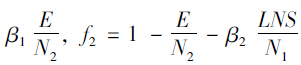

因此当β1>1,β2>1时,LNS和E处于相位S1平面时,随着t的增加会进入S2平面或S4平面;当LNS和E处于相位S3平面时,随着t的增加会进入S4平面或S2平面;当LNS和E处于S2平面时,随着t的增加会进入S1平面;当LNS和E处于相位S4平面时,随着t的增加会进入S1平面。

当β1<1,β2<1时,如果LNS和E处于相位S1平面,随着t的增加可能会进入S2平面或S4平面,或趋向于P点;如果LNS和E处于相位S2平面,随着t的增加可能会进入S4平面或趋向于P点;如果LNS和E处于相位S3平面,可能会进入S2,S1,S4平面,或者趋向于P点;如果LNS和E处于相位S4平面,随着t的增加可能会进入S2,S1,S4平面,或趋向于P点。

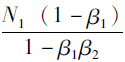

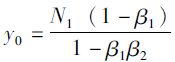

相轨线的轨迹如图 2所示。可以看出,当β1>1,β2>1时,LNS和E在t→∞时不能稳定于P点,是混乱无序的;而当β1<1,β2<1,t→∞时,LNS和E一定会稳定于点 。此时路网饱和度稳定于

。此时路网饱和度稳定于 ,小于其独立发展时会达到的值N1。因此得到路网饱和度受到土地混合利用影响的相对最低水平

,小于其独立发展时会达到的值N1。因此得到路网饱和度受到土地混合利用影响的相对最低水平 ,并且得出结论:土地利用的过度混合将导致城市交通的混乱无序发展,不利于城市公路交通规划。

,并且得出结论:土地利用的过度混合将导致城市交通的混乱无序发展,不利于城市公路交通规划。

2 基于土地混合利用的城市交通规划机理分析

英国米尔顿盖恩斯的新城建设是土地混合利用非常成功的一个典型例子[10]。其新城建设借用美国洛杉矶网格分区模式,每个分区内土地混合度比较合理,且对该区居民的交通需求就地吸纳率非常高,所以整个新城的跨区交通相对少,整个交通系统运行也相对高效。虽然米尔顿凯恩斯的新城是在一片新土地上面开发的,受到城市现有布局和传统城市规划的影响较小,但本文试图在城市现有布局的基础上将城市大致分区,在尊重传统和经济发展的前提下改善每个分区的土地混合度,使其达到合理化甚至最优化,尽可能减少不必要的跨区域交通需求,整体交通系统运行效率较高[11, 12, 13]。

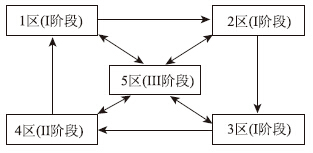

土地混合利用的基本思路: 分区-改善土地混合度-整体交通需求模式转型。

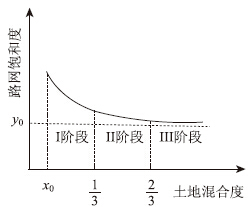

第1步为分区。由于受传统因素和城市现有布局的影响,每个区的土地混合度所处阶段也不一样。依据土地混合度公式计算出的每个分区土地混合度和路网饱和度指标度量的路网运行水平,将城市的某一较大区域分成如图 3所示的5个区。假设1区至3区都处在第Ⅰ阶段,4区处在第Ⅱ阶段,5区是中心区,其余4个是其辐射区,5区处在第Ⅲ阶段。

|

| 图 3 分区和混合度阶段图 Fig. 3Steps of partition and mixing |

首先,在尊重城市现有基本布局和传统因素的前提下,尽可能改善1区至3区的土地混合度,使其达到第Ⅱ阶段甚至第Ⅲ阶段的合理化水平。随着土地混合度的合理化,这3个区的交通需求就地吸纳率会明显上升,跨区交通需求大大减少,从某种程度上分担了5区和4区的交通压力,使整个交通系统更加平衡。其次,促使5区和4区的土地混合度更加合理化,同时引导其他3个区的发展,使整个交通系统达到运行更加高效和合理。

第3步为整体交通需求模式的转变。促使1区至4区的交通需求转变成以本区境内交通需求为主,跨区境外交通需求为辅的模式。整体交通系统运行压力明显降低,运行水平基本趋向于合理化。

通过分区,经过土地混合度合理化和整体交通需求模式转型,可以使城市土地混合度和交通运行水平相互协调发展,二者的互动规划与反馈更易完成。这对我国很多城市的交通和土地利用互动规划有较大参考意义。

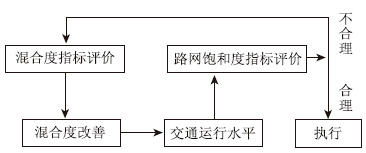

基于土地混合利用的城市交通规划流程见图 4。

|

| 图 4 基于土地混合利用的城市交通规划流程 Fig. 4Urban traffic planning process based on mixed land use |

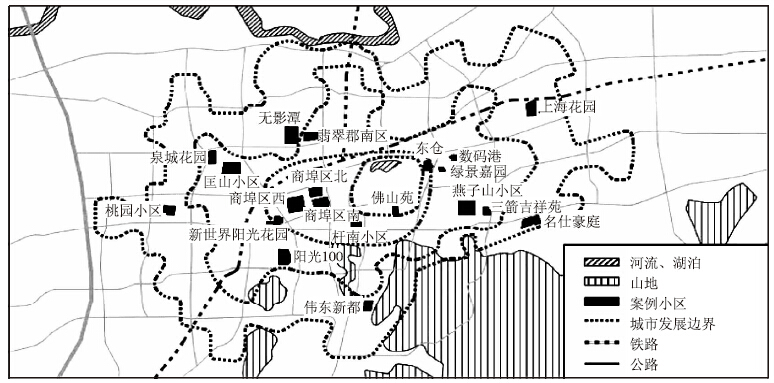

选取济南市不同区段的20个小区作为样本小区进行基于土地混合利用的交通规划分析。

小区分布如图 5所示。样本小区不同用途的用地种类总数n=3。L1为居住用地,L2为商业用地,L3为其他用地,Lu为未建设用地。根据式(1)得到20个小区的土地混合度E,结合上文研究中的小区阶段划分,得到小区土地混合度、路网饱和度及分区计算结果,见表 1。

|

| 图 5 小区分布情况 Fig. 5Distribution of district cells |

| 名称 |

居住用 地/m2 |

商业用 地/m2 |

其他用 地/m2 |

未建设 用地/m2 |

土地 混合度 |

路网 饱和度 |

小区分 区阶段 |

| 杆南区 | 113.5 | 23.6 | 133.1 | 44.0 | 0.54 | 0.58 | II |

| 桃园区 | 44.0 | 71.2 | 130.1 | 68.9 | 0.55 | 0.64 | II |

| 匡山区 | 120.4 | 65.0 | 86.3 | 42.5 | 0.72 | 0.60 | III |

| 东仓区 | 150.6 | 27.0 | 67.7 | 68.9 | 0.45 | 0.77 | II |

| 无影潭 | 145.5 | 14.0 | 111.3 | 43.4 | 0.50 | 0.79 | II |

| 燕子山 | 131.1 | 45.0 | 109.4 | 28.6 | 0.67 | 0.79 | III |

| 佛山苑 | 105.6 | 69.3 | 92.3 | 47.0 | 0.76 | 0.77 | III |

| 商埠区北 | 97.7 | 47.7 | 102.3 | 66.4 | 0.62 | 0.46 | II |

| 商埠区南 | 129.7 | 52.2 | 73.4 | 59.0 | 0.60 | 0.56 | II |

| 商埠区西 | 107.4 | 62.2 | 69.0 | 75.7 | 0.63 | 0.78 | II |

| 伟东新都 | 149.2 | 9.2 | 54.0 | 101.8 | 0.30 | 0.85 | I |

| 三箭吉祥 | 126.3 | 34.8 | 94.2 | 59.0 | 0.57 | 0.78 | II |

| 翡翠郡南 | 161.3 | 15.6 | 84.1 | 53.1 | 0.48 | 0.68 | II |

| 泉城花园 | 70.5 | 29.8 | 142.2 | 71.7 | 0.48 | 0.78 | II |

| 新世界阳光花园 | 121.1 | 48.2 | 52.3 | 92.5 | 0.48 | 0.81 | II |

| 名仕豪庭 | 141.7 | 8.7 | 8634 | 77.4 | 0.42 | 0.71 | II |

| 数码港 | 145.1 | 34.7 | 101.6 | 32.8 | 0.61 | 0.89 | II |

| 阳光 100 | 147.6 | 13.7 | 58.9 | 94.0 | 0.33 | 0.87 | I |

| 上海花园 | 84.5 | 21.8 | 138.8 | 69.1 | 0.49 | 0.89 | II |

| 绿景嘉园 | 136.5 | 43.6 | 85.3 | 48.8 | 0.62 | 0.58 | II |

结果显示,阳光100、伟东新都所在区域处于土地混合利用第I阶段,匡山区、燕子山、佛山苑所在区域处于土地混合利用第III阶段,其余小区均处于土地混和利用第II阶段。在20个小区中,路网饱和度大于0.8的有数码港、阳光100、上海花园、伟东新都这4个区域,其中阳光100和伟东新都处在第I阶段,在土地混合度提高后会有很大的下降空间,在交通规划中应作为重点;数码港和上海花园土地混合度处于第II阶段,随着土地混合使用的进一步合理化,路网饱和度也会有所下降。 4 结论

(1)建立了土地混合度与路网饱和度之间的函数关系。土地混合度的提高有助于缓解路网的交通压力,但过度的土地混合会导致交通的无序发展。

(2)通过建立的函数关系式来分析基于土地混合利用的城市交通规划机理。结果表明,在进行城市交通规划时按照土地混合度将交通小区基于土地混合度划分为3个阶段。在城市交通规划时,以第I阶段区域为重点,其次提高处于第II阶段的区域,可 以大大提高区域内的交通就地吸纳率,促进区域的交通需求模式转型。

(3)以济南市区的20个小区作为实例分析表明,阳光100和伟东新都两个区域的土地混合利用处于第I阶段,并且路网饱和度较高,在城市交通规划中应作为重点;数码港和上海花园土地混合属于第II阶段,在城市交通规划中进行土地混合利用的进一步合理化,路网交通压力也可得到一定的缓解。

| [1] | 栾义峰, 付鑫, 甘家华. 基于出行行为的中心城市周边交通网络系统优化[J]. 长安大学学报: 社会科学版, 2011, 13(1):38-41. LUAN Yi-feng, FU Xin, GAN Jia-hua. Discussion on the Traffic Network Systems Optimization around the Central City Based on Travel Behaviour[J].Journal of Chang'an University: Philosophy and Social Science Edition, 2011, 13(1):38-41. |

| [2] | 黄经南, 杜宁睿, 刘沛, 等.住家周边土地混合度与家庭日常交通出行碳排放影响研究: 以武汉市为例[J].国际城市规划, 2013, 28(2): 25-30. HUANG Jing-nan, DU Ning-rui, LIU Pei, et al. An Exploration of Land Use Mix Around Residence and Family Commuting Caused Carbon Emission: A Case Study of Wuhan City in China[J]. Urban Planning International, 2013, 28(2):25-30. |

| [3] | 钱寒峰, 杨涛, 杨明.城市交通规划与土地利用规划的互动[J]. 城市问题, 2010(11): 21-24. QIAN Han-feng, YANG Tao, YANG Ming. Interaction of Urban Transportation Planning and Land Use Planning [J]. Urban Problems, 2010(11): 21-24. |

| [4] | 陈仁春.交通导向型的城市土地开发[J].福建建筑, 2007(3): 67-70. CHEN Ren-chun. Transportation Oriented City Land Development [J]. Fujian Architecture & Construction, 2007(3):67-70. |

| [5] | 姜启源. 数学模型[M]. 北京:高等教育出版社, 1993. JIANG Qi-yuan. Mathematical Model[M]. Beijing:Higher Education Press, 1993. |

| [6] | 戴彦欣.平衡的交通和可持续发展的城镇化: 通过制度、需求管理及土地使用措施增强机动性和可达性[J].国外城市规划, 2005, 20(3):15-27. DAI Yan-xin. Balanced Transport and Sustainable Urbanism: Enhancing Mobility and Accessibility through Institutional, Demand Management, and Land-use Initiatives [J]. Urban Planning International, 2005, 20(3):15-27. |

| [7] | 徐永健.阎小培.西方国家城市交通系统与土地利用关系研究[J].城市规划, 1999, 23(11): 38-43. XU Yong-jian, YAN Xiao-pei. Study of Relationship between Urban Traffic System and Land Utilization in Western Countries [J].City Planning Review, 1999, 23(11): 38-43. |

| [8] | 刘金玲.城市轨道交通与土地利用协调发展的研究[D].北京: 北京交通大学, 2003:2-3. LIU Jin-ling. Research of City Rail Traffic and Land Use Coordinated Development [D].Beijing: Beijing University of Transportation, 2003:2-3. |

| [9] | 周素红, 阎小培.西方交通需求与土地利用关系相关模型[J].城市交通, 2005, 3(3):64-68. ZHOU Su-hong, YAN Xiao-pei. The Study on the Integrated Traffic Demand-land Use Models in Western Countries[J]. Urban Transport of China, 2005, 3(3):64-68. |

| [10] | 邵春福. 交通规划原理[M].北京:中国铁道出版社, 2004. SHAO Chun-fu. Traffic Planning [M]. Beijing: China Railway Publishing House, 2004. |

| [11] | 赵童. 国外城市土地使用: 交通系统一体化模型[J].经济地理, 2000, 20(6):79-84. ZHAO Tong. A Review of Integrated Land Use: Transportation Models Applied in Western Countries [J]. Economic Geography, 2000, 20(6):79-84. |

| [12] | 钱林波.城市土地利用混合程度与居民出行空间分布的关系研究: 以南京主城为例[J].城市交通, 2005 (3): 7-10. QIAN Lin-bo. Relation between Mixing Degree of City Land Utilization and Spatial Distribution of Resident Trips: Taking Nanjing City for Example[J]. Urban Transport of China, 2005 (3): 7-10. |

| [13] | 邵德华.土地利用与城市交通互动机制探析[J].北京规划建设, 2002 (3):32-35. SHAO De-hua. Analysis of Interaction Mechanism between Land Use and Urban Traffic[J]. Beijing Planning Review, 2002 (3): 32-35. |

| [14] | 杨励雅.城市交通与土地利用相互关系的基础理论与方法研究[D].北京: 北京交通大学, 2007. YANG Li-ya. Theory and Methodology of Relationship between Urban Transportation and Land Use[D].Beijing: Beijing University of Transportation, 2007. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31