扩展功能

文章信息

- 汪波, 王杰, 吴德兴, 徐建强, 赵玉东

- WANG Bo, WANG Jie, WU De-xing, XU Jian-qiang, ZHAO Yu-dong

- 让压支护技术在软岩大变形隧道中的应用探讨

- Discussion on Application of Yielding Supporting Technology in Large-deformation Tunnel in Soft Rock

- 公路交通科技, 2015, Vol. 31 (5): 115-122

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2015, Vol. 31 (5): 115-122

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2015.05.019

-

文章历史

- 收稿日期:2014-05-20

2. 浙江省抽水蓄能工程技术研究中心, 浙江 杭州 310014;

3. 杭州丰强土建工程研究院, 浙江 杭州 310008;

4. 浙江省交通规划设计研究院, 浙江 杭州 310006

2. Zhejiang Provincial Pumped Storage Engineering Center, Hangzhou Zhejiang 310014, China;

3. Hangzhou Fengqiang Civil Engineering Research Institute, Hangzhou Zhejiang 310008, China;

4. Zhejiang Provincial Institute of Communications Planning, Design & Research, Hangzhou Zhejiang 310006, China

随着近年来西部大开发的逐年深入及灾后重建项目的大量启动,穿越大范围软岩地层,尤其是穿越千枚岩地层的隧道工程逐年增多,如兰新铁路线上的乌鞘岭隧道[1],在建兰渝铁路线上的木寨岭隧道[2]、纸坊隧道,四川省境内318线上的鹧鸪山隧道[3]及5.12强震区内在建的广(元)甘(肃)、汶(川)马(尔康)等多条高速公路隧道等[4]。上述隧道穿越的千枚岩岩体具有强度低、性状差、遇水易软化等特点,加之近年来地下工程向长、大、深埋方向的发展,穿越高地应力区软岩隧道建设过程中大变形灾害问题凸显,严重危及了隧道施工及运营安全。

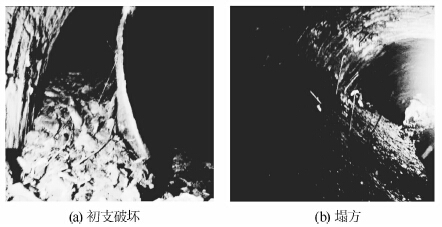

根据对已有大量软岩隧道的现场监测资料分析表明[5, 6]:该类隧道施工过程中,因围岩自承载能力弱,自稳时间短,导致开挖后应力调整阶段围岩变形速度快、变形量大、持续时间长等特点,导致最终的总变形量也较大,一般均大于200 mm,有的可达500 mm,甚至1 000 mm以上;而处于强震区的软岩隧道除受开挖后应力调整影响外,施工期的余震动力影响也可能进一步加大围岩-支护的变形量进而诱发风险,典型的案例如穿越5.12核心断裂带的广甘路杜家山隧道[7],在余震作用下围岩变形量突然增大进而诱发了新的塌方,见图 1。

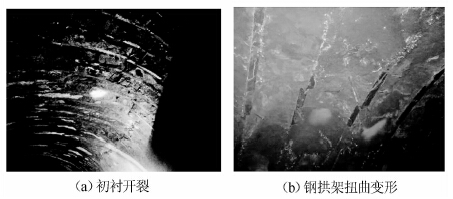

截至目前,针对铁路、公路工程中出现的大量软岩隧道大变形问题开展了众多相关研究,但并未形成一套行之有效的技术保障体系。而支护形式的选择受到诸多因素限制,长期以来大多采用强支护以达到抑制变形的目的,如表 1所示[8, 9, 10, 11, 12]。支护参数的设计往往突破了《铁路隧道设计规范》或《公路隧道设计规范》中推荐的上限值,如乌鞘岭隧道大变形段采用45 cm厚的初期支护,80 cm厚的二衬等大刚度支护措施[1, 12];广甘路上的软岩隧道,同样采用了刚性极强的支护参数[13, 14]。而支护方式及工艺材料方面大多采用常规的传统模式,即喷射混凝土+普通刚性锚杆+钢支撑联合支护。但软岩隧道随着开挖过程中应力的逐渐释放,岩体的持续流变以及遇水后表现出的膨胀等特性使得围岩形变荷载持续增加,支护体系的受力逐步增大,同时处于高烈度震区的软岩隧道围岩-结构体系还将可能受到地震等动力荷载的附加作用,采用的强支护措施往往难以抑制持续增长的形变压力及偶然发生的附加荷载,容易造成普通刚性锚杆因不能适应围岩的变形而被拉断失效,钢支撑因受荷过大而产生扭曲或剪断,喷射混凝土出现开裂等现象,见图 2。传统的支护方式及工艺在日益复杂多变的工程中受到了极大的挑战,基于支护材料及其工艺更新的新型支护体系亟待提出。

| 隧道名称 | 岩 性 | 大变形特征 | 支护措施 |

|

辛普伦I线 隧道 | 全风化石灰质云母片岩 | 在竣工若干年后,发生横通道边墙、拱部和隧底破裂、隆起 | 围岩压力大地段采用工字钢梁,并在钢梁空隙间回填速凝混凝土 |

| 阿尔贝格隧道 | 岩石主要为千枚岩、片麻石,局部为含糜棱岩的片岩、绿泥岩 | 最大埋深740 m,局部地段产生了20~35 cm 的支护位移,变形速度最大达11.5 cm/d | 设计初期支护为喷射混凝土厚20~25 cm,锚杆长13 m,同时安设可缩钢架 |

| 陶恩隧道 | 绿泥岩、千枚岩 | 施工中在千枚岩和绿泥岩地段发生了大变形,产生了50 cm(一般)及120 cm(最大)的位移,最大位移速度达20 cm/d | 初期采用4 m长锚杆,25 cm喷层,36 kg/m 的钢支撑;后期锚杆改为6 m,采用纵向伸缩缝,可缩钢支撑 |

| 中屋隧道(日本) | 膨胀性凝灰岩 | 拱顶下沉及净空位移达132 mm和215.3 mm,锚杆轴力达180 kN,部分锚杆被拉断,衬砌出现裂缝 | 加厚喷层,9 m长锚杆,底部和底脚打锚杆,增大锚杆密度 |

| 关角铁路隧道 | 通过大小断层17条,隧区沉积岩、岩浆岩、变质岩均有出露 | 最大变形达50 cm,喷射混凝土剥落掉块,拱架严重变形、扭曲 | 喷层25 cm,拱墙设φ8钢筋网,全断面设2榀/m的I16型钢钢架,每榀钢架底部设I16横撑 |

| 家竹箐隧道 | 泥质砂岩、页岩及煤层煤系地层 | 拱顶下沉240 cm,边墙内移160 cm,底鼓80~100 cm;钢拱架严重变形,喷层裂开剥落 | 喷层厚(250+150)mm,8 m长锚杆,可缩式钢架,(55+25)cm双层钢纤维混凝土 |

| 木寨岭公路隧道 | 炭质板岩夹泥岩,局部泥化软弱断层破碎带 | 埋深约120 m严重地段拱顶下沉量累计达155 cm,在部分地段初期支护进行了二次换拱,特殊地段换拱达4次 | 自进式锚杆长8~10 m,间距0.5 m×0.5 m,钢拱架采用I22b@0.5 m,喷混凝土厚度25 cm,设钢筋网,超前支护采用42小导管注浆@0.3 m;二衬采用60 cm钢筋混凝土。 |

| 乌鞘岭隧道 | 千枚岩 | 初支下沉量较大,日下沉量在20 mm以上,衬砌前的总下沉量在150 mm左右 | 正洞大变形段初期支护分两次施做厚度为(25+20) cm,二衬采用80 cm厚的钢筋混凝土结构,其余地段采用大刚度支护 |

| 凉风垭隧道 | 灰岩、沙页岩互层,高地应力 | 右洞左侧(靠左洞一侧)拱墙交接处出现了约40 cm的大变形。 | 喷层25 cm,锚杆注浆,施加-I20b钢拱架,间距40 cm,4~6 m长的自进式中空锚杆(0.8 m×0.8 m),55 cm厚的钢筋混凝土结构 |

| 杜家山隧道 | 千枚岩 | 最大变形量达50 cm,初衬喷射混凝土开裂、钢拱架扭曲、剪断现象严重,二衬开裂 | 喷层30 cm,I22 b钢架间距40 cm,二衬采用厚60 cm钢筋混凝土 |

|

| 图 2 杜家山隧道强支护后破坏图 Fig. 2Damage of Dujiashan tunnel after strong supporting |

因此,对于软岩大变形隧道应改变传统的强支护治理理念,不能一味地采用刚度大、强度高的支护手段以抑制围岩的变形[15],而应在施工过程中及时支护以控制围岩变形的同时适当释放围岩中的形变能,即要求支护体系除能及时提供较高的支护阻力外,还应具有一定的可让性以适应变形要求,而支护的可让性不能以削弱支护体系的承载能力为代价,应是支护体系在保持恒阻的条件下,通过设置特殊的装置来实现。考虑到锚杆在大变形隧道支护体系中的重要性且是易于破坏的承载单元,故本文以其为切入点,从对新型让压锚杆的基本原理分析入手,通过对软岩隧道大变形特征及现行支护体系特点的探讨,提出基于让压原理的新型支护体系及其设计方法,以期为我国大变形软岩隧道的支护设计开辟新的蹊径。 1 软岩隧道大变形特征及支护特点分析

根据对国内外大量软岩隧道的统计分析表明,软岩隧道大变形灾害存在如下特点:

1.1 大变形的基本特点(1)以挤压型变形为主,变形量大、持续时间长,如辛普伦I线隧道在竣工若干年后发生了变形破坏现象。

(2)灾害主要表现为初喷混凝土开裂、钢拱架扭曲乃至侵界,严重时伴有掌子面坍塌的发生(图 1、图 2),如表 1中例举的中屋隧道、关角隧道、家竹箐隧道等。

(3)隧道变形收敛速率高,来压快,且形变压力随时间增长持续增大,如陶恩隧道最大位移速度达20 cm/d。

1.2 支护特点分析在当前强支护、及时支护成为处置软岩大变形隧道主体思路下,软岩隧道大变形支护体系具有如下特征:

(1)支护体系刚度大、延展性差、抗震性能低,若遇超出承载能力的压力或偶然荷载(如地震、爆破荷载等)发生时极易产生破坏,如杜家山隧道软岩大变形段采用强支护方案后二衬在余震作用下而产生了开裂现象[7]见图 3;

|

| 图 3 杜家山隧道二衬开裂图 Fig. 3Second lining cracking in Dujiashan tunnel |

(2)及时支护的理念除尽早施做初期支护外,多数情况下要求二衬及时跟进。而我国隧道工程中二衬基本采用现场模注工艺,此种工艺下,及时支护将导致混凝土早期强度较低时,就需承受较大的形变压力,继而致使二衬产生开裂现象见图 3;

(3)部分隧道虽采用了可让性支护手段,但仅限于单个构件,如阿尔贝格隧道、陶恩隧道采用了可缩式钢拱架。由于支护是一含喷射混凝土+锚杆及钢拱架的复杂体系,变形过程中上述各部分是一相互协调的综合体。因此,仅设计单个构件产生可让性变形难以达到预期效果,支护体系变形量不协调时易出现锚杆拉断、初喷混凝土开裂、剥落掉块等现象,从而影响支护体系的总体承载力。因此,就需对支护系统尤其是初期支护体系中诸如锚杆、喷射混凝土等进行适当的改进,以便与可缩式钢支撑产生共同的协调变形,达到围岩-支护稳定与节约工程造价并举的目的。

2 让压支护技术在软岩隧道工程中的作用机理分析

依据前述分析可知,软岩隧道中通过强支护来阻止围岩变形(所谓抵抗原则),将会诱发围岩抵抗的真实压力,其量值将可能超出结构可控范围,进而诱发风险[16, 17]。因此,总结已有的工程经验,围岩大变形的隧道支护原则应在原有的强支护、及时支护的基础上增加了让压支护的理念,具体阐述如下:

(1)及时支护

为了保证围岩的承载能力,开挖后必须及时支护,尽快将围岩的松动圈转变为承载拱。

(2)强支护

由于软岩大变形隧道中应力水平较高,支护荷载很大,为维持围岩稳定,控制和限制洞室的变形,要求结构具有较高的支护强度。

(3)让压支护

所谓让压,即是在保持结构恒定承载能力及安全的条件下,允许其产生一定的位移量以释放部分围岩压力及动荷载作用时积累的能量,待设定的位移量释放完毕后,结构随变形的进一步加大而持续承载直至破坏。

因此,基于让压原理的支护技术在大变形软岩隧道或地震等动荷载作用下应满足两方面的要求:首先,要保障初支系统能提供恒定的高支护阻力抑制围岩变形而不致破坏,另一方面能实现让压以充分发挥围岩的自承载能力,即做到支中有让,让中有支,支、让联合,具体原理图见图 4。

|

| 图 4 让压支护原理图 Fig. 4Yielding supporting principle |

图中①为围岩特性曲线,②、③为不同支护体系的力学特性曲线,②或③与①的交点即为该类支护与围岩共同工作的节点。从图中可以看出,可供选择的支护途径有两种:一是如曲线②所示,加大支护刚度,提高支护阻力以减小软岩隧道的围岩变形,具体措施有采用重型密集的钢支撑、加厚喷层混凝土、加密锚杆间距和增大锚杆长度等;二是如曲线③所示,支护对围岩仍保持较高的工作阻力以阻止围岩的变形,同时支护本身又具有恒阻让压性,以适应围岩的变形。比较两种支护方式可以看出,由于第2种支护具有可让性,释放了一定量的位移,保持软岩大变形隧道围岩稳定所需支护阻力和刚度较第1种支护明显减弱,因而比较经济合理。

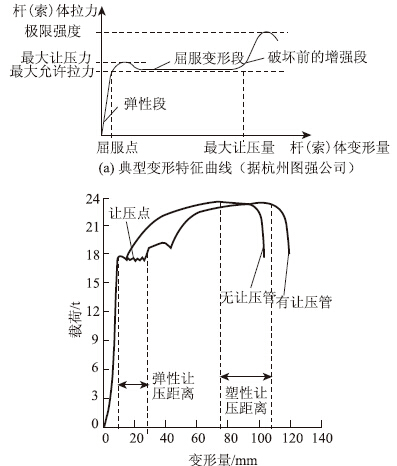

2.1 让压锚杆的力学特点及其应用现状让压锚杆受力变形的特点是当岩土体的变形量加大到使锚杆承受的拉力超过其设计的屈服力时,锚杆体会在保持拉力为定值不变的情况下通过设置的专门装置而自动伸长。此时,锚杆变形会随着岩土体变形持续增长而拉力值则维持固定不变,直到为锚杆设定的让压量耗尽,而拉力则尚在继续增加时才会导致最终拉断,见图 5[18]。因此,让压锚杆的让压变形具有调整围岩开挖后的应力重分布及更好地控制岩体大变形的作用,有利于岩体的长期持续稳定。让压变形有利于防止锚杆体过早地进入屈服阶段,对锚杆杆件具有保护作用,确保了锚杆体在支护持续期间不致过早失效或破坏。

|

| 图 5 让压锚杆的变形特征曲线 Fig. 5Curves of yielding bolt deformation characteristics |

让压锚杆对于震区隧道而言,其作用机理则是利用其柔性特点,当动荷载迫使岩土体产生位移时,让压锚杆在保持支护力不变的状态下允许岩土体位移,以此来削减动荷载的冲击,释放能量,降低震动作用,达到提高工程抗震的目的。

让压锚杆的出现最早始于我国的煤矿领域,因开采的矿井向深部延伸,出现了越来越多的埋藏深度大、地应力高及受回采动压影响的巷道,加之以煤层为主的岩体强度低、自稳时间短、能力差,巷道掘进过程中出现了大量的大变形问题,传统的支护方式难以控制巷道的稳定性,锚杆也常因不能适应巷道的围岩变形而出现拉断失效现象,其支护问题一直是我国煤炭行业的棘手难题,而让压锚杆的出现使得上述问题得到了根本性改观[18, 19]。

国内外对于让压锚杆的研究有近30年的历史,但最初让压大多借助于材料自身的性能或通过形状的改变来实现,如采用延伸率较大的材质或用杆体弯曲的波浪形、蛇形锚杆[20],但前者对材质要求较高,初锚力较低、变形参数难以控制;而后者让压量不甚合理、施工困难,难以保证整个支护系统的有效性。为此,美国捷马公司和国内图强公司结合已有让压锚杆的特点,研发了新型的可预先设计让压量的高预应力、高强度让压锚杆[21],并在我国煤矿系统中得到应用,取得了良好的支护效果,有效控制了巷道中的大变形问题[18, 19]。但由于其研发及应用的时间并不长,目前让压锚杆的应用主要集中在煤炭工程领域中,而在铁路、公路隧道中极为少见。究其原因主要有以下两点:一是交通领域中大变形问题并不像煤矿系统中那么突出,导致对于变形支护技术的重视程度及支护理论认识不够深入;二是两者之间的支护理念存在较大的差异,矿业系统中一般仅施做一次支护,即所谓的初次衬砌,且大多作为临时支护,使用周期较短,而交通隧道中现行的支护系统一般均采用初期支护和二衬共同作用的复合式衬砌,且初支作为最初的承载单元后期将作为永久支护的一部分。同时,要求结构的使用寿命一般在50~100 a间。因此,无论从结构体系的复杂性及使用功能方面都对基于让压锚杆的支护技术提出了更高的要求,让压支护技术在交通隧道领域中的广泛应用还有待于进一步研发改进。

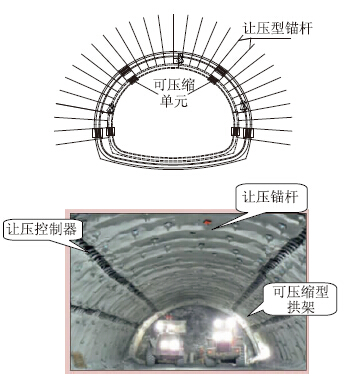

2.2 基于让压原理的支护体系设计及其关键技术问题的探讨 2.2.1 让压支护体系的基本组成正如前述,初期支护系统是含锚杆、拱架及喷射混凝土的综合体,在围岩大变形过程中,要求该体系能与围岩发生统一的协调变形,即要求整个初期支护系统中各部分产生的变形应形成径向和环向的协调同步,为实现此目的,设计了如图 6所示的支护体系。

|

| 图 6 基于让压原理的支护系统 Fig. 6Support system based on yielding principle |

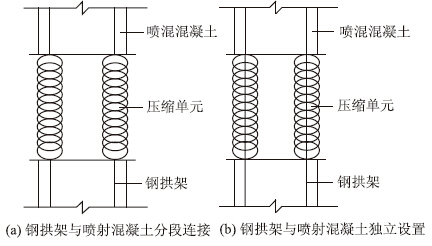

系统中锚杆采用让压型,钢支撑与喷层混凝土采用专门设计的让压控制器来实现让压变形。具体实施中有两种方式可实现:第一种为初支系统中钢拱架与喷射混凝土分段与让压控制器连接,二者统一协调变形,在此方式下,可缩让压组件根据实际需要并结合地质条件等设计为多个,待支护达到设计让压力时可按设计让压量进行压缩,此时锚杆、钢拱架及喷射混凝土将共同变形。若锚杆让压量设计为ΔR的话,则喷射混凝土及钢拱架可压缩装置的压缩总量为2πΔR=Δ1+Δ2+Δ3+Δ4(其中Δi为第i个让压控制器的压缩量)。让压控制器的设置部位应根据大变形和地应力分布情况(自重应力或构造应力)合理布设。第二种方式为钢拱架与喷射混凝土分开独立设置,此时钢拱架设计为可缩式钢架,而喷射混凝土则与前述的分段让压设置相似,具体如图 7所示,此时锚杆及钢拱架的让压量相同2πΔR,仅喷射混凝土可压缩装置的压缩总量为2πΔR=Δ1+Δ2+Δ3+Δ4。

|

| 图 7 让压装置的连接方式 Fig. 7Connections of yielding device |

从让压支护体系的组成可以看出,除让压锚杆外,体系中钢拱架及让压控制器的实现与否也是其关键所在,鉴于让压锚杆的使用相对广泛,故现对让压控制器及钢拱架重点分析如下。

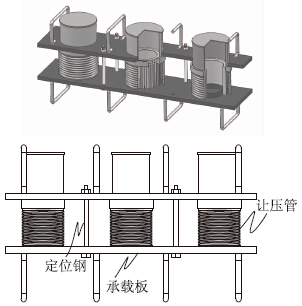

(1)让压控制器:让压控制器主要由定位钢、让压器、承载板组成,该装置为一个有一组让压管组成的盒子,见图 8,可分段与初支系统中的钢拱架及喷射混凝土连接,产生共同变形(图 6、图 7),也可安装在初期喷射混凝土层中和模筑混凝土层中,让压量及承载力的设计可根据现场需求制定。依据上述理念,杭州图强工程材料有限公司已研发出相应的产品系列,并进行了多组室内试验,研发的让压控制器实现了不同让压量与让压荷载的多重组合。

|

| 图 8 让压控制器 Fig. 8Yielding controller |

(2)钢拱架:钢拱架让压的实现一般可通过两种途径:第一为采用U形可缩型拱架来实现,见图 9,且使用较为广泛。其基本原理是靠钢架接头之间卡缆预紧力产生摩阻力来实现钢架的恒阻滑移,让压荷载及让压量的设置可通过设置卡缆的不同数量来实现;另外一种即为通过设置专门的让压控制器来实现,见图 7。

|

| 图 9 可缩型钢拱架 Fig. 9Retractable steel arch |

从前述分析可知,要充分发挥让压支护体系的支护与让压二者并举的目的,仍存在如下关键技术问题有待于进一步探讨。

(1)让压支护系统的变形协调及稳定性问题:支护系统是由让压锚杆、让压控制器、钢拱架及喷射混凝土组成的联合体,上述各构件如何实现变形协调统一是未来设计及施工中应重点解决的关键技术问题,尤其安装若干个让压控制器的支护系统在软岩大变形不均匀条件下能否保持稳定性也将是决定未来该系统广泛推广的关键技术之一。

(2)让压载荷的恒阻稳定性问题:在软岩大变形隧道中的让压支护系统应具有强支护、及时支护与让压支护联合作用的特点,让压时不能以削弱支护力为代价,而是要求让压与恒阻相结合,即一旦支护系统开始让压,各构件的载荷需保持基本稳定,因过大的载荷下降会导致支护效果不佳而诱发风险。因此,保持恒阻让压也将是决定让压支护系统成败的关键,同时也是各让压构件研发的重要方向 [21]。

(3)让压点的设计:即让压支护体系中的起始让压载荷,一般在大变形软岩隧道中,让压点的设计应保证其在各构件的实际屈服极限内,以确保让压系统中各构件在支护过程中不发生屈服破坏。尤其在有动荷载产生的地方,在考虑静力让压的基础上,应为动压变形留有充分余地。

(4)合理让压量的设计问题:从图 5中可以看出,隧道开挖后产生的位移量应由3部分组成:开挖之初的围岩自由变形量U1,初支施做后围岩-支护共同变形U2,达到一定支护阻力后的恒阻让压量U3,但如何合理设计上述3个变形量之间的关系,特别是让压量U3合理量值的设计是保证围岩变形稳定及支护结构合理性的关键指标。

3 结论

(1)目前,及时支护、强支护的设计施工理念在铁路、公路软岩大变形隧道中占主导地位,强支硬顶的支护手段在抑制围岩变形的同时诱发了极大的形变压力,导致隧道建成之初支护结构出现了诸如衬砌开裂、钢支撑扭曲、锚杆拉断等病害问题,常规的支护体系及工艺受到了极大的挑战。

(2)借鉴新型让压锚杆的研发及其在煤矿系统大变形巷道中成功应用的经验,提出了在交通隧道软岩大变形支护过程中应采用及时支护、强支护与让压支护三者相结合的基本原则,即保持一定支护阻力维持围岩稳定的同时,允许支护体系产生一定的位移,以达到支护、让压及卸载多重并举的功能,最终实现保障工程安全节约工程造价的目的。

(3)提出的让压支护体系是一复杂的综合系统,其主要构件由让压锚杆、喷射混凝土、让压控制器及钢拱架等组成,通过对各构件具体特点分析,提出了系统中构件间的组合方式,为支护体系设计提供了参考。

(4)通过对让压支护体系的分析,指出了今后需解决的关键技术问题及研究方向:如何保持让压支护系统变形协调性及稳定性;如何确定围岩自由变形量、围岩-支护共同变形量及恒阻让压量三者之间的关系;如何科学设定起始让压荷载及保持构件恒阻让压特性等。同时建议未来依托合适的工程背景开展让压支护系统的现场试验研究,进一步验证该系统的可靠性与适宜性。

| [1] | 李国良, 朱永全. 乌鞘岭隧道高地应力软弱围岩大变形控制技术[J].铁道工程学报, 2008, 3(114):54-59. LI Guo-liang, ZHU Yong-quan.Control Technology for Large Deformation of Highland Stressed Weak Rock in Wushaoling Tunnel[J]. Journal of Railway Engineering Society, 2008, 114(3):54-59. |

| [2] | 刘高, 张帆宇, 李新召, 等.木寨岭隧道大变形特征及机理分析[J].岩石力学与工程学报, 2005, 24(增2):5521-5526. LIU Gao, ZHANG Fan-yu, LI Xin-zhao, et al. Research on Large Deformation and Its Mechanism of Muzhailing Tunnel[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2005, 24(S2):5521-5526. |

| [3] | 李永林, 冯学钢, 姜云, 等.隧道工程围岩大变形及预测预报研究[J].现代隧道技术, 2005, 42(5):49-54, 62. LI Yong-lin, FENG Xue-gang, JIANG Yun, et al. Large Deformations Encountered in the Surrounding Rocks of Tunnels and Their Prediction[J]. Modern Tunnelling Technology, 2005, 42(5):49-54, 62. |

| [4] | 汪波, 李天斌, 何川, 等. 强震区软岩隧道大变形破坏特征及其成因机制分析[J].岩石力学与工程学报, 2012, 31(5):928-936. WANG Bo, LI Tian-bin, HE Chuan, et al. Analysis of Failure Properties and Formatting Mechanism of Soft Rock Tunnel in Meizoseismal Areas[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2012, 31(5):928-936. |

| [5] | 赵勇. 隧道软弱围岩变形机制与控制技术研究[D]. 北京:北京交通大学, 2012. ZHAO Yong. Study on Deformation Mechanism and Control Technology of Tunnel Weak Surrounding Rock [D]. Beijing :Beijing Jiaotong University, 2012. |

| [6] | 孙钧.地下工程设计理论与实践[M].上海:上海科学技术出版社, 1995. SUN Jun. Design Theory and Practice of Underground Engineering[M]. Shanghai:Shanghai Science and Technology Press, 1995. |

| [7] | 杜伟.震裂岩体公路隧道稳定性分析及处治措施研究[D]. 成都:西南交通大学, 2012. DU Wei. Study on Stabilization and Construction Method for Highway Tunnel in Shatter Rock[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2012. |

| [8] | 雷敏.软岩公路隧道支护结构体系研究[D]. 成都:西南交通大学, 2012. LEI Min. Study on Support Structure of Highway Tunnel in Soft Surrounding Rock[D]. Chengdu:Southwest Jiaotong University, 2012. |

| [9] | 田伟.三台阶七步法在铁路软弱围岩隧道浅埋段中的应用[J].铁道建筑技术, 2011(9):107-110. TIAN Wei. Application of Three-step Seven-step Method in Railway Shallow Buried Tunnel in SOFT Rock[J]. Railway Construction Technology, 2011(9):107-110. |

| [10] | 董淑练, 黄明琦, 丰传东.软弱地质条件下隧道开挖新方法探讨[J].隧道建设, 2009, 4(2):157-161. DONG Shu-lian, HUANG Ming-qi, FENG Chuan-dong. Discussion on New Tunnel Excavation Method Used in Soft Ground[J]. Tunne1 Construction, 2009, 4(2):157-161. |

| [11] | 徐勇, 刘仲仁, 王维高, 等.铁路双线软岩隧道控制大变形施工工法比选[J].隧道建设, 2010, 4(2):134-136. XU Yong, LIU Zhong-ren, WANG Wei-gao, et al. Comparison and Contrast among Different Construction Methods for Double-track Railway Tunnels in Soft Ground[J]. Tunnel Construction, 2010, 4(2):134-136. |

| [12] | 关宝树, 赵勇.软弱围岩隧道施工技术[M].北京:人民交通出版社, 2010. GUAN Bao-shu, ZHAO Yong. Construction Technique of Soft Rock Tunnel[M].Beijing:China Communications Press, 2010. |

| [13] | 周艺, 何川, 汪波, 等.基于支护参数优化的强震区软岩隧道变形控制技术研究[J].岩土力学, 2013, 34(4):1147-1155. ZHOU Yi, HE Chuan, WANG Bo, et al. Research on Deformation Control Technology for Tunnels in Soft Rocks and Meizoseismic Area Based on Supporting Parameters Optimization[J]. Rock and Soil Mechanics, 2013, 34(4):1147-1155. |

| [14] | 周艺, 何川, 邹育麟, 等.破碎千枚岩隧道施工工法比选试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(3):537-548. ZHOU Yi, HE Chuan, ZHOU Yu-lin, et al. Experimental Study of Comparison and Optimization of Tunneling Schemes in Crushing Phyllite[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(3):537-548. |

| [15] | GANTIENI L, ANAGNOSTON G. The Interaction between Yielding Supports and Squeezing Ground[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2009, 24(3): 309-322. |

| [16] | ANAGNOSTON G, GANTIENI L. Design and Analysis of Yielding Supports in Squeezing Ground[C] //11th Congress of the International Society for Rock Mechanics.Lisbon: ISRM, 2007:9-13. |

| [17] | 王建宇, 胡元芳, 刘志强. 高地应力软弱围岩隧道挤压型变形和可让压支护原理[J]. 现代隧道技术, 2012, 49(3):9-17. WANG Jian-yu, HU Yuan-fang, LIU Zhi-qiang. Tunneling in Squeezing Ground with Yielding Supports[J]. Modern Tunnelling Technology, 2012, 49(3):9-17. |

| [18] | 杨峰.高应力软岩巷道变形破坏特征及让压支护机理研究[D]. 徐州:中国矿业大学, 2009. YANG Feng. Research on Deformation and Failure Character and Yielding Support Mechanism of High Stress Soft Rock Tunnel[D]. Xuzhou:China University of Mining & Technology, 2009. |

| [19] | 何满潮, 冯吉利, 陈新.井下软岩巷道大变形塌方预防与治理方法:中国, CN101906977A [P].2010-12-08. HE Man-chao, FENG Ji-li, CHEN Xin. Prevention and Treatment Method of Large Deformation and Collapse of Soft Rock Tunnel :China, CN101906977A [P]. 2010-12-08. |

| [20] | 萨赫诺. 一种新型的让压锚杆[J]. 中州煤炭, 1987(5):42-43. SA He-nuo. A New Type Yielding Bolt[J]. Zhongzhou Coal, 1987 (5):42-43. |

| [21] | 连传杰, 徐卫亚, 王志华.一种新型让压管锚杆的变形特性及支护作用机制分析[J]. 防灾减灾工程学报, 2008, 28(2):242-247. LIAN Chuan-jie, XU Wei-ya, WANG Zhi-hua. Analysis of Deformation Characteristic and Supporting Mechanism of a New-typed Yielding Anchor Bolt [J]. Journal of Disaster Prevention and Mitigation Engineering, 2008, 28(2):242-247. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31