扩展功能

文章信息

- 王海君, 杨少伟

- WANG Hai-jun, YANG Shao-wei

- 高速公路互通式立交单车道减速车道长度研究

- Research of Length of Deceleration Lane at Expressway Interchange

- 公路交通科技, 2015, Vol. 31 (3): 124-128

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2015, Vol. 31 (3): 124-128

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2015.03.020

-

文章历史

- 收稿日期:2014-03-24

互通式立交减速车道设置在主线与出口匝道之间,是一段供驶出车辆完成减速过程的附加车道,驶出车辆的安全性、舒适性受减速车道长度的取值影响较大。我国《公路路线设计规范》(JTGD20—2006)[1] (以下简称《规范》)对不同主线设计速度对应的减速车道最小长度进行了规定,但未考虑匝道设计速度对车辆减速所需长度的影响[2],导致下面两种状况下存在不尽合理的情况:一是当主线和匝道二者的设计速度差值较小时,减速车道规定值将大于驶出车辆减速实际所需长度,这不仅不利于驶出车辆从主线快速分流,同时也造成投资的浪费;二是当二者的设计速度差值较大时,则会因减速车道长度取值不足,导致驶出车辆不能从容地完成减速或减速不充分,在分流鼻附近易引发侧翻的交通事故[3]。因此,有必要结合匝道设计速度及交通流特性对减速车道长度开展进一步研究。

1 研究现状在减速车道长度取值方面,日本的取值与我国的规定相似[4],而美国在《公路与城市道路几何设计》中规定的长度取值则分别考虑了主线设计速度和匝道设计速度[5]。国内目前相关研究[6, 7, 8]均是围绕已经废止的《路线设计规范》(JTJ011—94)中变速车道长度开展,研究结论缺乏调查数据的支持。

在减速车道长度计算模型方面,美国AASHTO通过试验研究提出了采用二次减速理论计算减速车道长度,并给出了基于主线和匝道设计速度的减速车道长度建议值[5]。日本道路协会采用的计算方法[4]与美国二次减速理论相似,区别在于对减速车道起点的选取不同;德国则通过在匝道上设置逐一递减的3级复合回旋线供车辆刹车减速[9]。

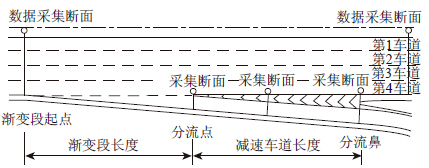

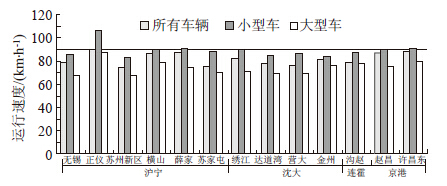

2 高速公路分流影响区交通流运行状态分析国内外的研究表明,高速公路分流影响区中,驶出车辆的运行特征是减速车道长度计算模型选择的依据。为此,本文选择设计速度120 km/h的几条高速公路进行了分流区车辆运行状态、分流行为及运行速度的数据采集,数据采集的断面布置情况如图 1所示。

|

| 图 1 分流影响区数据采集断面布置 Fig. 1 Layout of data acquisition sections in diverge influence area |

不同车型的分流点与驾驶员对减速车道起点的认知有关[10],实测的分流点位置分布情况如表 1所示。

| 渐变段起点至 分流点距离/m | 0~30 | 30~60 | 60~90 |

90~ 120 |

120~ 150 | 150 |

| 小型车分流比例/% | 17 | 25 | 31 | 11 | 12 | 4 |

| 大型车分流比例/% | 40 | 33 | 15 | 8 | 3 | 1 |

从表 1可以看出,小型车多数集中在距渐变段起点30~120 m的区间范围内与主线分离;少数小型车为了高速行驶,在距渐变段起点120~150 m的范围内才进入减速车道;极少数小型车在150 m之后才驶入减速车道。大型车则因行驶速度较低、驾驶人视线较高,对减速车道起点辨认度较好等原因,一般在距渐变段起点0~60 m区间范围内就与主线分流,并跟随减速车道上的车辆驶入出口匝道。

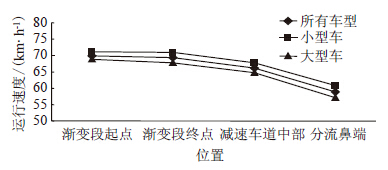

2.2 车辆减速过程的特性分析车辆的减速过程与减速车道长度有关,并由分流点初速度和分流鼻处的末速度决定。通过对实测运行速度分析,如图 2所示,减速过程可分为3个阶段:

(1)在渐变段内驶出车辆基本以分流点初速度匀速行驶。

(2)在减速车道前半段,因驾驶员没有摆脱高速行驶的惯性,一般会采取松开油门、用发动机和行驶阻力进行初步减速的驾驶方式。通过分析观测断面的距离和运行速度变化,计算出第1次减速的时间平均为3 s,其速度降低幅度较小,减速度也较小。

(3)在减速车道后半段,驾驶员在看清匝道线形、限制速度的情况下,为安全行驶的需要,会利用制动器进行强制减速,此时的减速度较大,车辆运行速度降低幅度也较大。

|

| 图 2 减速车道各断面平均速度统计曲线图 Fig. 2 Statistical curves of average vehicle speed in |

通过分析车辆在分流区内的速度变化调查结果可知,我国高速公路互通式立交范围内车辆的运行特征符合二次减速理论[11],采用二次减速理论计算高速公路互通式立交的减速车道长度是合适的。

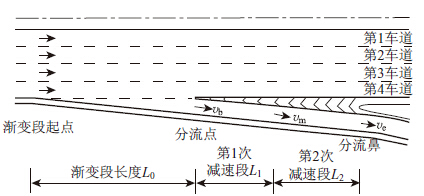

3 减速车道长度的计算模型按照二次减速理论,对应减速过程,可将减速车道长度分为3个部分(图 3):

(1)三角渐变段L0,驶出车辆以分流点初速度利用三角渐变段由外侧车道横移进入减速车道全宽断面。

(2)第1次减速段L1,驾驶员利用汽车发动机和行驶阻力进行减速,减速度为a1,减速时间为t1,该段时间平均为3 s。

(3)第2次减速段L2,驾驶员用主制动器以减速度a2减速至减速车道终点,并以分流鼻末速度驶入匝道。

|

| 图 3 减速车道长度计算示意图 Fig. 3 Schematic diagram of deceleration lane length calculation |

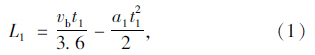

由于该段时间较短,可认为是均匀减速,第1次减速所需长度采用式(1)计算:

在进入第2次减速后,驾驶员通过控制主制动器将减速度控制在基本不变的范围内,最后,车辆在减速车道的末端(分流鼻)以减速车道的末端速度(分流鼻速度)驶离主线,进入匝道。第2次减速所需的长度采用式(2)计算:

我国互通式立交减速车道分为平行式减速车道和直接式减速车道[12],但是单车道匝道一般多采用直接式,其减速车道以1个安全流出角从主线分离,直到减速车道终点。从有利于行车安全的角度考虑,流出角不宜过大,因此,由式(1)~式(3)计算出减速车道长度后,再根据减速车道的分流点位置、分流鼻处的横向宽度(图 6)和算出的减速车道长度计算渐变段的渐变率(当计算的渐变率大于1/15时,取1/15)。最后,依据确定的渐变率和三角渐变段长度范围的渐变宽度计算L0。

4 减速车道长度计算模型中关键参数取值 4.1 分流点初速度vb取分流点处车辆运行速度为分流点初速度,实测数据如图 4所示。

|

| 图 4 分流点初速度分布图 Fig. 4 Distribution of initial velocities at diversion point |

分析可得,设计速度为120 km/h高速公路分流点的小型车运行速度一般均可达到90 km/h。对比美国和日本的研究成果,对于我国设计速度为120 km/h的高速公路,建议分流点初速度vb取90 km/h。

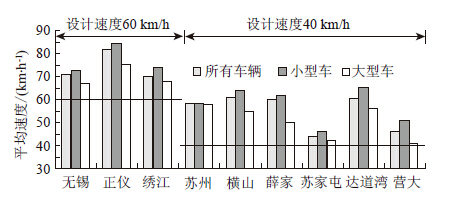

4.2 分流鼻速度ve实测得到车辆在分流鼻处的平均速度如图 5所示。

|

| 图 5 减速车道分流鼻处的平均速度 Fig. 5 Average speeds at diversion end of deceleration lane |

调查显示,设计速度为40 km/h和60 km/h的匝道,其分流鼻处车辆的平均速度均比设计速度高,有相当数量的车辆在分流鼻处存在超速行为。若ve取分流鼻处实测的平均值,则计算的减速车道的长度将变短,给车辆减速过程带来安全隐患。为了给驶出车辆提供较大的减速空间,利于驶出车辆从容减速,当匝道设计速度小于等于60 km/h时,建议采用匝道的设计速度作为分流鼻速度;对于大于60 km/h 的情况,则借鉴美国研究成果,ve的取值建议值如表 2所示。

| 匝道设计速度 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |

| 美国分流鼻末速度 | 70 | 63 | 51 | 42 | 35 | 32 | 28 |

| 建议值分流鼻末速度 | 70 | 63 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |

第1次减速时,为求舒适,驾驶人所采用的减速度一般较小,而我国汽车驾驶员手册对于舒适的减速度的建议值为1.0~1.5 m/s2。结合美国和日本研究成果,本文建议a1的取值如表 3所示。

| 分流初速度/(km·h-1) | 90 | 80 (美国85) | 70 | |

|

发动机减速度 a1/(m·s-2) | 美国 | 1 | 0.9 | 0.8 |

| 日本 | 0.782 | 0.698 | 0.619 | |

| 建议值 | 1 | 0.9 | 0.8 |

第2次减速时,所采用的减速度应满足基本舒适的要求,但是也要比第1次减速时的减速度a1大[13]。我国汽车驾驶员手册对于满足基本舒适的建议值为1.5~2.0 m/s2。结合美国和日本研究成果,建议a2的取值如表 4所示。

| 运行车速/(km·h-1) | 90 | 80 (美国85) | 70 | |

|

制动器减速度 a2/(m·s-2) | 美国 | 2 | 1.8 | 1.6 |

| 建议值 | 2 | 1.8 | 1.6 |

5.1 减速车道及三角渐变段宽度横移值

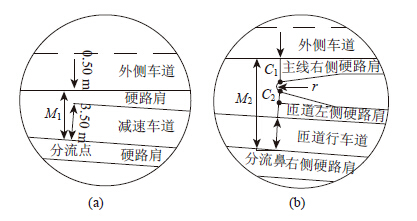

5.1 减速车道及三角渐变段宽度横移值 直接式单车道减速车道渐变段起点接线位置位于主线最外侧车道的中心线上,通过渐变段起点接线位置、分流点的位置及横断面组成(图 6(a))、分流鼻的位置及横断面组成(图 6(b))、可以得到减速车道分流点和分流鼻处的车道宽度相对于主线外侧车道外边缘的宽度横移值M1和M2(表 5)。其中分流鼻处横断面的组成包括主线硬路肩宽度(或其加宽后的宽度)C1,分流鼻端左侧硬路肩加宽值C2,匝道左侧硬路肩宽度Wz,分流鼻端半径为r。

|

| 图 6 减速车道分流点、分流鼻位置的大样图 Fig. 6 Detailed drawing of diversion point and end on deceleration lane |

|

主线设计速度/ (km·h-1) | C1/m | r/m | C2/m | Wz/m | M1/m | M2/m |

| 120 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 4.0 | 9.8 |

由式(1)~式(3)分别计算出L1和L2,二者相加得到减速车道长度(结果取为整5 m,见表 6)。然后依据减速车道长度和分流鼻处横移值M1,M2计算出减速车道的渐变率及L0(表 6)。

从表 6可以看出,主线设计速度为120 km/h时,《规范》规定值与本文提出的匝道设计速度为50 km/h时的建议值相同。这说明本文给出的减速车道长度与《规范》规定值具有一致性,《规范》规定值只是某种匝道设计速度情况下的减速车道长度取值,而对应不同的匝道设计速度,减速车道长度取同一值则不尽合理。

|

匝道设计速度/ (km·h-1) | 分流鼻速度/ (km·h-1) | 减速段/ m | 渐变率 | 渐变段/m |

| 80 | 70 | 100 | 1/17.5 | 70 |

| 70 | 63 | 115 | 1/20 | 80 |

| 60 | 60 | 125 | 1/21.5 | 86 |

| 50 | 50 | 145 | 1/25 | 100 |

| 40 | 40 | 160 | 1/27.5 | 110 |

| 35 | 35 | 170 | 1/29.5 | 118 |

| 30 | 30 | 175 | 1/30 | 120 |

| 注:表中主线设计速度为120 km/h,分流点初速度90 km/h,《规范》规定的减速车道长度取值为145 m。 | ||||

本文在对高速公路分流影响区驶出车辆的运行特征调查分析的基础上,采用二次减速理论得出了设计速度为120 km/h的高速公路互通式立交直接式单车道减速车道的长度,主要结论如下:

(1)减速车道长度的合理取值同时受主线设计速度和匝道设计速度的影响。

(2)计算结果表明,采用二次减速理论计算高速公路互通式立交的减速车道长度是合适的。

(3)现行《规范》对减速车道长度的取值只是对应某种匝道设计速度情况的一种,在主线设计速度确定的情况下,设计人员尚应针对不同的匝道设计速度,选取不同的减速车道长度。

(4)本文对设计速度为120 km/h的高速公路的减速车道长度取值及计算过程进行分析,为不同设计速度的高速公路减速车道长度的确定提供了一种切实可行的研究方法和计算模型,其进一步的调查和计算结果可以作为现行《规范》的补充。

| [1] | JTG D20—2006,公路路线设计规范[S]. JTG D20—2006,Design Specification for Highway Alignment[S]. |

| [2] | 苑中丹,薛岭,王维礼.高速公路枢纽互通式立交变速车道长度设计研究[J].重庆交通大学学报:自然科学版,2009,28(4):689-693. YUAN Zhong-dan,XUE Ling,WANG Wei-li. Length Design of Speed Change Lane at Interchanges of Expressway[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University:Natural Science Edition,2009,28(4):689-693. |

| [3] | 任春宁.高速公路互通式立交匝道通行能力研究[D].西安:长安大学,2013. REN Chun-ning. Study on Ramp Capacity of Expressway Interchange [D].Xi'an:Chang'an University,2013. |

| [4] | 日本道路公团著.日本高速公路设计要领[M]. 交通部工程管理司译制组,译.西安:陕西旅游出版社,1991. Japan Highway Public Corporation. Essentials of Japan Expressway Design[M]. Translation Group of Engineering Administration Division of Ministry of Transport,translated. Xi'an:Shaanxi Tourism Press,1991. |

| [5] | AASHTO. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets 2001 [M]. Washington,D.C.:AASHTO,2001. |

| [6] | 宣道光.高速公路变速车道长度计算[J].华东公路,1995,97(6):18-23. XUAN Dao-guang. Calculation of Length of Shift Lane of Expressway [J].East China Highway,1995,97(6):18-23. |

| [7] | 陈泰忠,吴九懿.互通式立交减速车道长度设计[J].中南公路工程,2003,28(3):56-58. CHEN Tai-zhong,WU Jiu-yi. Discussion on Length Design of Deceleration Lane at Interchanges[J]. Central South Highway Engineering, 2003,28(3):56-58. |

| [8] | 何雄君,梁会,王建平,等.我国互通式立交变速车道长度的确定方法研究[J].武汉理工大学学报:交通科学与工程版,2005,29(3):370-373. HE Xiong-jun,LIANG Hui,WANG Jian-ping,et al. A Study of Determination of Shift Lane Length for Interchanges [J]. Journal of Wuhan University of Technology:Transportation Science & Engineering,2005,29(3):370-373. |

| [9] | DUARTE W.联邦德国道路设计[M]. 景天然,译. 北京:人民交通出版社,1987. DUARTE W. Road Design in the Federal Republic of Germany[M]. JING Tian-ran,translated. Beijing:China Communications Press,1987. |

| [10] | 王晓.高速公路互通式立体交叉关键技术研究[D].西安:长安大学,2013. WANG Xiao. Research on Key Technology of Expressway Interchange [D].Xi'an:Chang'an University,2013. |

| [11] | 杨少伟.道路立体交叉规划与设计[M].北京:人民交通出版社, 2000. YANG Shao-wei. Road Interchange Planning and Design [M].Beijing:China Communications Press,2000. |

| [12] | 崔志伟,孙家驷,高辰生.互通式立交减速车道及分流点的探讨[J]. 重庆交通大学学报:自然科学版,2007,26(增1):82-85. CUI Zhi-wei,SUN Jia-si,GAO Chen-sheng. Discussion of Deceleration Lane and Diversion Point of Interchange[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University:Natural Science Edition,2007,26(S1):82-85. |

| [13] | 李铁柱,李文权,周荣贵,等.高速公路加减速车道合流分流特征分析[J].公路交通科技,2001,18(4):89-91. LI Tie-zhu,LI Wen-quan,ZHOU Rong-gui,et al. Traffic Characteristics Analysis for Merging and Diverging in Acceleration and Deceleration Lane of Expressway[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development,2001,18(4):89-91. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31