扩展功能

文章信息

- 王之怡, 郝培文, 柳浩, 王真

- WANG Zhi-yi, HAO Pei-wen, LIU Hao, WANG Zhen

- 乳化沥青冷再生混合料疲劳性能研究

- Study on Fatigue Performance of Emulsified Asphalt Cold Recycled Mixture

- 公路交通科技, 2015, Vol. 31 (2): 28-32

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2015, Vol. 31 (2): 28-32

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2015.02.005

-

文章历史

- 收稿日期:2013-09-09

2. 长安大学 道路结构与材料交通行业重点实验室, 陕西 西安 710064;

3. 北京市政路桥建材集团, 北京 102600

2. Key Laboratory for Road Structure and Material of Ministry of Transport, Chang'an University, Xi'an Shaanxi 710064, China;

3. Beijing Municipal Road & Bridge Building Material Group Co., Ltd., Beijing 102600, China

近年来随着人们环保意识的增强,冷再生材料越来越多地应用于我国路面结构层中,同时,我国原有的设计体系和设计指标逐渐体现出各种弊端,国外长寿命路面的设计理念日益被国内道路研究者所重视,如经典的shell设计法、AI设计法等,这些方法都是以控制沥青层底拉应变和土基顶面压应变为指标。国内外相关科研机构以及一些高校对于冷再生混合料疲劳性能的研究,大多针对我国现行规范的设计指标,采用控制应力的加载方式。长安大学徐金枝[1]、邢傲雪[2]采用间接拉伸试验分别研究了泡沫沥青和乳化沥青冷再生的疲劳性能,王宣懿对二者的试验数据进行总结,提出了关于沥青稳定类再生材料的抗拉强度结构系数Ks=0.15N0.19f/Ac[3]。东南大学朱洪洲、黄晓明[4]通过小梁弯曲试验证明,无论采用控制应力还是控制应变的加载模式,对沥青混合料造成的疲劳损伤规律是一致的。对于冷再生材料的应变控制指标目前尚处于空白阶段,为使冷再生材料更好地应用于柔性路面设计中,本文采用控制应变的加载方式研究乳化沥青冷再生混合料的疲劳性能,并进一步提出旧料掺量80%和100%的乳化沥青冷再生层底拉应变控制指标。

1 沥青混合料疲劳性能研究方法

沥青混合料疲劳性能的分析评价主要有现象学方法、断裂力学方法和能耗方法。后两种方法为混合料的疲劳性能研究提供了一定的理论依据。现象学法是传统的疲劳理论方法,主要通过室内小型试件的疲劳试验建立疲劳曲线表征材料的疲劳特性。室内小型试件的加载方式分为两种:控制应力和控制应变[5]。采用控制应力加载方式,试件处于二维应力状态,与路面实际受力差别较大,低估材料的疲劳寿命。而采用控制应变的加载方式,试验结果可直接用于道路结构设计。将反复加载的应变水平与相应的荷载作用次数点绘成曲线,即疲劳寿命曲线,用式(1)表示,该曲线简单明了,能直观反映出荷载作用次数与应变的关系,因此,本文采用式(1)作为冷再生材料的应变指标计算模型:

式中,ε为应变水平; N为试件破坏时的反复作用次数; A,b为曲线拟合后的相关参数。

2 材料组成设计

本研究所用乳化沥青冷再生混合料RAP掺量为80%和100%,试验所用旧料分为两档,即公称粒径大于12 mm和小于12 mm;新料为公称粒径10~30 mm 石灰岩;制备乳化沥青采用的基质沥青为山东中海70#,乳化剂型号为8005+w5;试验选用普通42.5硅酸盐水泥,用量为1.5%。

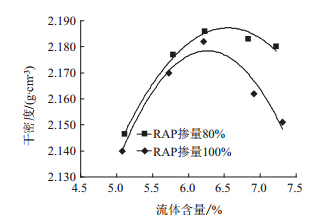

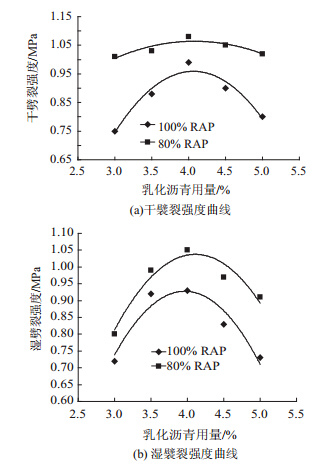

根据原材料筛分结果确定RAP掺量80%和100%这两种混合料的级配组成满足粗粒式级配范围[6],合成级配曲线如图 1所示;将乳化沥青和水按1∶1的比例组成流体,添加比例分别为5%,6%,7%,8%,9%,通过重型击实试验确定最佳流体含量,击实曲线如图 2;保持最佳流体含量不变,变化乳化沥青用量2.5%,3.0%,3.5%,4.0%,4.5%,成型马歇尔试件,通过干、湿劈裂强度(ITS)峰值确定最佳乳化沥青用量见图 3。

|

| 图 1 RAP不同掺量混合料级配曲线 Fig. 1 Gradation curves of mixture with different |

|

| 图 2 不同种混合料击实曲线 Fig. 2 Compaction curves of different mixtures |

|

| 图 3 干湿劈裂强度曲线 Fig. 3 Curves of dry and wet splitting strengths |

将配合比设计结果汇总于表 1。

| RAP 掺量/ % | 最大干 密度/ (g·cm-3) |

最佳流 体含量/ % | 最佳乳 化沥青 用量/% | 拌和用 水量/% | 干ITS/ MPa | 湿ITS/ MPa | 劈裂强度 比/% |

| 100 | 2.178 | 6.2 | 4.0 | 2.2 | 0.95 | 0.92 | 96.8 |

| 80 | 2.187 | 6.5 | 4.2 | 2.3 | 1.06 | 1.03 | 97.2 |

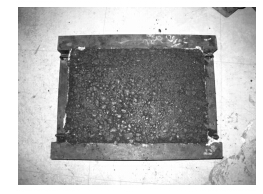

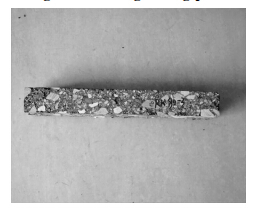

依据配合比设计结果成型450 mm×300 mm×80 mm 车辙板试件,见图 4;不脱模在60 ℃烘箱中养生40 h;将车辙板切割成长(380±5)mm,宽 (63.5±5)mm,高(50±5)mm小梁试件,见图 5;加载波形为半正弦波,频率10 Hz;试验温度15 ℃;以目前国际上普遍认可的材料劲度模量下降到初始劲度模量的50%作为试件破坏标准。

|

| 图 4 成型车辙板 Fig. 4 Moulding rutting plate |

|

| 图 5 小梁试件 Fig. 5 Small beam specimen |

通常普通热拌沥青混合料4点疲劳试验大多采用的应变水平为400,600 με和800 με,由于乳化沥青冷再生混合料进行这方面的试验较少,没有公认经验性的应变水平可以参考应用,南非EBELS[7] 将研究冷再生材料的最大应变水平定为300 με,最小定为120 με,参考Lucas-Jan研究成果,本文通过大量的试验性研究发现应变水平大于400 με时,试件达到破坏的荷载作用次数很少,且试验结果离散性较大,无法用于后期的疲劳方程拟合,所以本文将两种RAP掺量的乳化沥青冷再生疲劳试验的应变水平定为300,250,200 με和150 με,平行试件个数为4个。对于300,250 με和200 με这3个应变水平,以试件劲度模量降低到其初始值的50%时的荷载作用次数为疲劳寿命;对于150 με应变水平,2种混合料在有限的试验时间内劲度模量均没有衰减到50%,需根据已有的劲度模量和荷载作用次数拟合二者的关系曲线,并将50%初始劲度模量代入关系式,预估其疲劳寿命。根据徐欧明的研究成果[8],劲度模量随荷载作用次数的变化关系为:

式中,S为弯拉劲度模量; a为由试验获得的初始劲度模量; b,c为由疲劳试验决定的常量,采用origin软件对试验获得的弯拉劲度模量与荷载作用次数数据拟合得出。

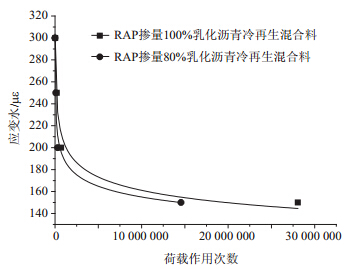

在150 με应变水平下,分别对RAP掺量80%和100%的两种乳化沥青冷再生小梁试件加载150万次,采用上述方法预估其疲劳寿命,表 2是用式(4)回归的试验结果。将4个应变水平下两种混合料的疲劳试验结果汇总于表 3,并将其绘制成疲劳曲线,见图 6。

|

| 图 6 疲劳寿命曲线 Fig. 6 Fatigue life curves |

| RAP掺量 | 应变水平/με | 回归方程 | R2 | 初始劲度模量/MPa | 疲劳寿命/次 |

| 80% | 150 | S=2 220.205 27-13.250 65N0.271 16 | 0.963 88 | 2 220 | 16 720 176 |

| S=2 212.205 27-11.188 26N0.283 28 | 0.958 20 | 2 212 | 14 543 773 | ||

| S=2 186.195 31-7.471 56N0.309 42 | 0.961 51 | 2 188 | 12 410 519 | ||

| S=2 318.146 22-6.697 41N0.312 17 | 0.971 25 | 2 330 | 14 544 196 | ||

| 100% | 150 | S=2 010.631 5-61.358 26N0.164 09 | 0.95 778 | 1 950 | 30 173 685 |

| S=2 103.776 66-52.98 441N0.175 74 | 0.956 85 | 2 060 | 27 276 629 | ||

| S=2 216.834 76-48.683 5N0.184 21 | 0.961 51 | 2 210 | 23 746 278 | ||

| S=1 988.321 16-70.667 9N0.153 28 | 0.921 77 | 1 988 | 31 013 625 |

|

应变水 平/με | 乳化沥青冷再生混合料中RAP掺量 | |||||

| 80% | 100% | |||||

|

荷载作用 次数/次 |

平均作用 次数/次 |

变异 系数 |

荷载作用 次数/次 |

平均作用 次数/次 |

变异 系数 | |

| 300 | 5 070 | 5 050 | 1.8 | 27 850 | 27 323 | 8.2 |

| 4 950 | 30 020 | |||||

| 5 170 | 27 610 | |||||

| 5 010 | 23 810 | |||||

| 250 | 89 030 | 88 140 | 0.8 | 168 910 | 199 290 | 10.1 |

| 88 100 | 210 140 | |||||

| 88 190 | 195 210 | |||||

| 87 240 | 222 900 | |||||

| 200 | 298 110 | 302 290 | 1.9 | 589 960 | 705 585 | 12.5 |

| 298 700 | 709 850 | |||||

| 306 760 | 836 950 | |||||

| 309 590 | 685 580 | |||||

| 150 | 16 720 176 | 14 554 666 | 12 | 30 173 685 | 28 052 554 | 10.2 |

| 14 543 773 | 27 276 629 | |||||

| 12 410 519 | 23 746 278 | |||||

| 14 544 196 | 31 013 625 | |||||

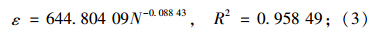

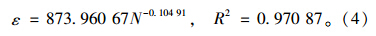

由图 6可以看出,在相同应变水平条件下,RAP掺量100%乳化沥青混合料能承受的荷载作用次数大于RAP掺量80%乳化沥青混合料,同时,在相同荷载作用次数条件下,RAP掺量100%乳化沥青混合料所能承受的应变水平大于RAP掺量80%乳化沥青混合料,由此可见,RAP掺量100%乳化沥青混合料的抗疲劳性能优于RAP掺量80%乳化沥青混合料,能够承受较大的拉伸变形,这与目前大多数科研机构和高校所采用的控制应力加载方式研究不同旧料掺量对乳化沥青冷再生疲劳性能影响得出的结论一致。分析其原因为:虽然RAP掺量100%乳化沥青混合料的最佳乳化沥青用量(4.0%)小于RAP掺量80%乳化沥青混合料(4.2%),但RAP掺量100%乳化沥青混合料中新旧沥青的总含量,要远大于RAP掺量80%乳化沥青混合料,在试件拌和、成型的过程中,部分旧沥青的性能得到恢复,沥青与沥青之间的结合效果一定要好于沥青与新集料之间的结合效果。对表 3中的数据按照式(1)进行拟合,得到如下关系式:

RAP掺量80%混合料

RAP掺量100%混合料

室内疲劳试验得出的结果与道路的实际状况存在一定差别,如加载间歇时间、轮迹横向分布、路面材料的受力状态等。受这些因素的影响,室内小梁试验会低估路面材料的疲劳寿命,世界各国的研究人员采用的修正系数差别很大。由于缺乏现场实际的验证资料,暂不对式(3)、式(4)进行修正。将《公路沥青路面设计规范》[9]中规定的不同交通等级所对应的标准轴载作用次数代入式(3)和式(4),得到RAP掺量80%和100%的乳化沥青冷再生混合料在不同交通等级下的应变控制指标,见表 4。

| 指标 | 重交通 | 中交通 | 轻交通 | |

| BZZ100作用次数/次 | 2.5×107 | 1.2×107 | 1.2×106 | |

| 再生层底拉 应变指标/με |

RAP掺量80%乳化 沥青 | 142 | 152 | 172 |

|

RAP掺量100%乳化 沥青 | 145 | 156 | 179 | |

(1)采用控制应变的加载方式研究乳化沥青冷再生混合料的疲劳性能,通过大量试验得出适宜乳化沥青冷再生混合料疲劳研究的应变水平,即300,250,200 με和150 με。

(2)通过对劲度模量-荷载作用次数关系曲线的拟合,预估两种RAP掺量的乳化沥青冷再生混合料在低应变水平下的荷载作用次数。

(3)在控制应变的加载模式条件下,RAP掺量100%乳化沥青冷再生混合料的疲劳寿命大于RAP掺量80%的混合料。

(4)对RAP掺量80%和100%乳化沥青冷再生混合料进行疲劳曲线拟合,提出在不同交通等级条件下的应变控制指标。

| [1] | 徐金枝.泡沫沥青及泡沫沥青冷再生混合料技术性能研究[D].西安:长安大学,2007. XU Jin-zhi. Technical Performance of Foamed Asphalt and Foamed Asphalt Cold Recycled Mixture [D]. Xi'an: Chang'an University,2007. |

| [2] | 邢傲雪.乳化(泡沫)沥青冷再生混合料技术性能深入研究[D].西安:长安大学,2010. XING Ao-xue. Study on Performance of Cold Recycled Mixture with Emulsified (Foamed) Asphalt [D]. Xi'an: Chang'an University,2010. |

| [3] | 王宣懿.沥青路面大中修工程结构转换及适用性研究[D].西安:长安大学,2011. WANG Xuan-yi. Study on Structural Conversion Method for the Asphalt Pavement Maintenance and the Practical Applicability [D]. Xi'an: Chang'an University,2011. |

| [4] | 朱洪洲,黄晓明. 一种新的沥青混合料疲劳性能评价方法[J].公路交通科技,2005,22(2):4-6. ZHU Hong-zhou, HUANG Xiao-ming. Fatigue Model of Asphalt Mixtures Based on Damage Theory[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2005,22(2):4-6. |

| [5] | 姚祖康.沥青路面结构设计[M].北京:人民交通出版社, 2011. YAO Zu-kang. Structural Design of Asphalt Pavements[M]. Beijing:China Communications Press,2011. |

| [6] | JTG F41—2008,公路沥青路面再生技术规范[S]. JTG F41—2008, Technical Specifications for Highway Asphalt Pavement Recycling[S]. |

| [7] | EBELS L J. Characterisation of Material Properties and Behaviour of Cold Bituminous Mixtures for Road Pavements[D]. Stellenbosch: Stellenbosch University, 2008. |

| [8] | 徐鸥明.长寿命沥青路面设计指标与设计方法研究[D].西安:长安大学,2007. XU Ou-ming. Study on the Design Index and Method of Long Life Asphalt Pavement[D]. Xi'an: Chang'an University,2007. |

| [9] | JTG D50—2006,公路沥青路面设计规范[S]. JTG D50—2006,Specifications for Design of Highway Asphalt Pavement[S]. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31