扩展功能

文章信息

- 高海鹏, 田波, 郝冠军, 侯子义

- GAO Hai-peng, TIAN Bo, HAO Guan-jun, HOU Zi-yi

- 新拌水泥混凝土均匀性评价方法

- Evaluation Method of Uniformity of New Cement Concrete Mixture

- 公路交通科技, 2014, Vol. 31 (12): 25-30

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2014, Vol. 31 (12): 25-30

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2014.12.005

-

文章历史

- 收稿日期:2013-10-16

2. 河北工业大学 土木工程学院, 天津 300401;

3. 重庆交通大学 交通运输学院, 重庆 400074

2. School of Civil Engineering, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China;

3. School of Transport, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China

混凝土的均匀性是指在新拌混凝土搅拌结束后,任意截面对称的区域中各档集料的颗粒数目相等。新拌水泥混凝土的均匀性直接关系到水泥混凝土的力学性能和使用寿命。在许多引起水泥混凝土破坏的潜在因素中,水泥混凝土的不均匀性是重要原因之一。

目前,国内外对水泥混凝土搅拌均匀性研究还较少,且研究方法大都是通过坍落度之间的波动性或混凝土试件的抗压强度值来进行评定。该类方法虽然较为简单,但主观经验判断较多,误差较大,只能在一定程度上反映一些实际情况。Menkhoff曾提出用γ射线测定粗集料分布是否均匀,将γ射线源置于混凝土试样的一侧,将闪烁记数器置于另一侧,通过测定射线源发射的光子数,计算该点的混凝土密度,从而判断混凝土是否均匀[1, 2]。该法虽易于实现,但结果离散性较大,且不易控制。

混凝土的拌和均匀性,不仅与自身级配、搅拌设备有关,而且与搅拌时间也有着很大关系。剔除由自身级配与搅拌设备所造成的不均匀性,研究搅拌时间对混凝土的拌和均匀性显得意义重大。

本文通过大量试验,根据拌和过程中粗集料的分布随搅拌时间的变化规律,提出表征新拌混凝土中粗集料均匀分布的参数——均匀度,并以此分析评价新拌混凝土中粗集料的均匀性,进而用以评价新拌混凝土的均匀性。 1 均匀度的定义

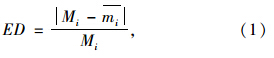

混凝土中粗集料占混凝土总体积的50%~70%,粗集料的分布情况对混凝土的性能有着很大的影响。因此,混凝土的拌和过程可以在一定程度上转化为粗集料颗粒的运动过程 [3]。当粗集料颗粒全部运动到均匀分布时,单位体积中各档粗集料的数目相等,即质量相等,该表述可作为粗集料均匀分布的直观解释。在不同的搅拌时间下,对单位体积中各档粗集料的质量进行统计与分析,是衡量其均匀性的重要手段,计算结果可以直接用以评价新拌水泥混凝土的均匀性。试验中从新拌混凝土中的不同位置先后取3份相同体积的混合料,并进行水洗,计算各档粗集料的质量。分别记第1份为m′a,m′b,m ′c;第2份为m″a,m″b,m″c;第3份为mam,mbm,mcm;记理论上单位体积各档粗集料的质量为Ma,Mb,Mc;记各档集料质量的均值为ma, mb,mc。其中a,b,c分别代表 4.75~9.5,9.5~19,19~31.5 mm的集料,则可以用式(1)来描述新拌混凝土中粗集料的均匀程度。

本文将其定义为均匀度,记为ED,ED值可以有效地反映新拌混凝土中粗集料的分布状况。若ED值等于0,混凝土完全搅拌均匀;否则,ED值越大,粗集料分布越不均匀,即新拌混凝土的不均匀度愈严重。

2 均匀度试验

为验证上述理论公式的可实施性,特设计均匀度评价试验,在不同搅拌时间下对新拌混凝土进行取样,经水洗确定单位体积中各档粗集料的质量,并分析不同搅拌时间新拌混凝土中粗集料的均匀度,进而评价新拌混凝土的均匀状况。

2.1 试验方法

按粗集料、细集料、水泥、水的加料顺序进行投料,并进行不同时间的拌和。在达到设定搅拌时间后,从搅拌筒的不同位置取样(取样后,将剩余拌和物进行成型,多余拌和物全部扔掉),将试样装入额定的容器中,捣实抹光后,将容器内的混凝土在4.75 mm筛上冲洗,筛去小于4.75 mm的颗粒。将筛余的集料分别用9.5 mm与19 mm的筛子进行筛分,从而确定各档粗集料的质量。通过运用水洗法计算出单位体积中各档粗集料的质量,最后统计各档粗集料的均值,从而计算其均匀度,并根据均匀度值定量地描述不同搅拌时间下新拌混凝土的均匀程度。

2.2 均匀度试验

为避免由集料自身级配不合理引起的不均匀性[4, 5, 6],试验选用级配良好的集料。试验根据JTG F30—2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》[7]中普通混凝土配合比方法的要求,采用表 1配合比进行,水灰比为0.47,砂率为36%。

| 水泥/kg | 水/kg | 砂/kg | 石子/kg | ||

| 4.75~9.5 mm | 9.5~19 mm | 19~31.5 mm | |||

| 420 | 197.40 | 641.70 | 228.18 | 570.45 | 342.27 |

为了得到不同均匀程度的新拌混凝土,也为了防止试验结果的离散性,在试验中运用双卧轴搅拌机[8, 9]与单卧轴搅拌机2种机型进行搅拌,且搅拌时间采用逐渐递增的方式进行拌和,拌和时间依次为10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,150,180,300 s,可得到2种机搅拌型下不同均匀度的新拌混凝土各15组。

在搅拌作用下,各档粒径的粗集料均达到稳定,单位体积中各档粒径的粗集料的质量应服从均匀分布。粗集料的均匀度在一定程度上趋向混凝土的均匀度,现用各档粗集料均匀度的均值来评价混凝土的均匀度,则式(1)可以转用以计算新拌混凝土的均匀度。

按照式(1)计算不同搅拌机型、不同搅拌时间下,新拌混凝土中各档粗集料的ED值,继而计算出新拌混凝土的ED值。ED值如表 2所示。其中S10代表由双卧轴搅拌机搅拌10 s所得的试样,D10代表由单卧轴搅拌机搅拌10 s所得的试样,其他编号的含义以此类推。

| 编号 | 粗集料ED | 新拌混凝土ED | ||

| 4.75~9.5 mm | 9.5~19 mm | 19~31.5 mm | ||

| D10 | 0.093 3 | 0.127 7 | 0.093 7 | 0.104 9 |

| D20 | 0.087 5 | 0.116 4 | 0.087 1 | 0.097 0 |

| D30 | 0.078 3 | 0.091 3 | 0.074 4 | 0.081 3 |

| D40 | 0.065 7 | 0.074 9 | 0.060 3 | 0.067 0 |

| D50 | 0.054 7 | 0.063 2 | 0.051 1 | 0.056 3 |

| D60 | 0.047 5 | 0.057 8 | 0.045 3 | 0.050 2 |

| D70 | 0.036 9 | 0.034 4 | 0.033 2 | 0.034 8 |

| D80 | 0.020 3 | 0.025 3 | 0.021 1 | 0.022 2 |

| D90 | 0.013 8 | 0.014 2 | 0.011 5 | 0.013 2 |

| D100 | 0.008 6 | 0.008 1 | 0.007 9 | 0.008 2 |

| D110 | 0.008 8 | 0.008 2 | 0.007 9 | 0.008 3 |

| D120 | 0.008 9 | 0.008 2 | 0.008 1 | 0.008 4 |

| D150 | 0.008 9 | 0.008 3 | 0.008 0 | 0.008 4 |

| D180 | 0.0090 | 0.008 5 | 0.008 3 | 0.008 6 |

| D300 | 0.008 9 | 0.008 6 | 0.008 2 | 0.008 6 |

| S10 | 0.093 1 | 0.118 4 | 0.093 4 | 0.101 6 |

| S20 | 0.077 8 | 0.093 6 | 0.075 1 | 0.082 2 |

| S30 | 0.058 3 | 0.074 1 | 0.052 4 | 0.061 6 |

| S40 | 0.026 8 | 0.045 3 | 0.022 4 | 0.031 5 |

| S50 | 0.008 7 | 0.010 2 | 0.007 3 | 0.008 7 |

| S60 | 0.005 5 | 0.007 2 | 0.004 7 | 0.005 8 |

| S70 | 0.005 6 | 0.007 2 | 0.004 8 | 0.005 9 |

| S80 | 0.005 5 | 0.007 4 | 0.004 8 | 0.005 9 |

| S90 | 0.0059 | 0.007 3 | 0.005 1 | 0.006 1 |

| S100 | 0.0061 | 0.007 4 | 0.005 5 | 0.006 3 |

| S110 | 0.0063 | 0.007 8 | 0.005 6 | 0.006 6 |

| S120 | 0.006 2 | 0.007 7 | 0.005 5 | 0.006 5 |

| S150 | 0.006 3 | 0.007 8 | 0.005 5 | 0.006 5 |

| S180 | 0.006 4 | 0.008 0 | 0.005 7 | 0.006 7 |

| S300 | 0.006 4 | 0.007 9 | 0.005 6 | 0.006 6 |

由表 2可以看出,随着搅拌时间的增加,各档粗集料与新拌混凝土的ED值呈现先降低,然后趋于稳定,最后再升高的趋势。这是由于在搅拌时间较短时,混合料内部各档粗集料没有完全拌和均匀,混凝土也未拌和均匀。随着搅拌时间的不断增长,混合料内部各档粗集料逐渐混合,直至混合均匀,与此同时,混合料也拌和均匀。当进一步增大搅拌时间时,混凝土中水化作用加剧,加上水分的蒸发,使得混凝土拌和离析,即ED值在最后出现升高的现象。

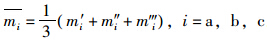

混凝土内部各档粗集料与新拌混凝土的均匀度随着搅拌时间的增长而随之改善,由图 1可以看出,在单卧轴搅拌机搅拌100 s与双卧轴搅拌机搅拌60 s时,各档粗集料的ED值达到最小,则可以判定混凝土中各档粗集料已分布均匀。而此时,新拌混凝土的ED值也达到最小,故可认为混凝土已拌和均匀。同时,可以得到混凝土的合理搅拌时间为:单卧轴搅拌机为90~100 s,双卧轴搅拌机为50~60 s。

|

| 图 1 均匀度变化图 Fig. 1 Curves of uniformity |

由表 2、图 1可知,运用水洗法筛分出各档粗集料,进而分析其质量随搅拌时间的变化情况,可在一定程度上得出各档粗集料以及新拌混凝土的均匀度,由此可知水洗筛分法可做为研究新拌混凝土均匀度的一种新方法。为了验证该方法的准确度,运用传统的研究方法,即通过混凝土抗压强度来对其进行校核,而混凝土强度可用数理统计的方法进行检验,一般而言,均匀性好是强度高的必要条件,但不是充分条件。因此,为了更加准确地验证水洗筛分法的准确度,不仅要从混凝土试件的抗压强度进行评定,还需增加试件强度的标准差、离差系数做为评价指标[9, 10]。这些指标反映了混凝土实际使用时的主要性能,而且在很大程度上反映新拌混凝土的波动性,有效地评价混凝土拌和的均匀度。

试验测得相同配合比、不同搅拌时间、不同搅拌机型下混凝土试件的标准抗压强度均值,如表 3所示。

| 搅拌时间/s | 抗压强度均值/MPa | 强度标准差 | 强度离差系数 |

| D10 | 31.90 | 1.178 9 | 0.091 3 |

| D20 | 32.30 | 0.800 2 | 0.087 5 |

| D30 | 32.45 | 0.781 4 | 0.083 2 |

| D40 | 32.90 | 0.710 8 | 0.078 4 |

| D50 | 33.40 | 0.680 5 | 0.065 8 |

| D60 | 34.10 | 0.600 4 | 0.058 2 |

| D70 | 34.90 | 0.513 4 | 0.036 3 |

| D80 | 35.63 | 0.401 7 | 0.021 5 |

| D90 | 36.83 | 0.365 8 | 0.011 8 |

| D100 | 37.03 | 0.223 7 | 0.009 4 |

| D110 | 36.85 | 0.226 5 | 0.009 5 |

| D120 | 35.90 | 0.226 4 | 0.009 5 |

| D150 | 33.70 | 0.226 7 | 0.009 7 |

| D180 | 33.31 | 0.226 5 | 0.009 5 |

| D300 | 31.10 | 0.226 6 | 0.009 6 |

| S10 | 32.16 | 1.165 6 | 0.062 6 |

| S20 | 33.53 | 0.777 8 | 0.033 9 |

| S30 | 34.84 | 0.680 6 | 0.024 2 |

| S40 | 35.61 | 0.507 3 | 0.020 3 |

| S50 | 37.04 | 0.264 6 | 0.008 7 |

| S60 | 37.78 | 0.200 1 | 0.007 2 |

| S70 | 36.15 | 0.200 5 | 0.007 2 |

| S80 | 36.88 | 0.200 4 | 0.007 3 |

| S90 | 36.12 | 0.200 5 | 0.007 5 |

| S100 | 35.04 | 0.200 3 | 0.007 4 |

| S110 | 34.25 | 0.200 6 | 0.007 8 |

| S120 | 33.58 | 0.200 4 | 0.007 5 |

| S150 | 32.87 | 0.200 5 | 0.007 4 |

| S180 | 31.62 | 0.200 3 | 0.007 6 |

| S300 | 31.04 | 0.200 4 | 0.007 3 |

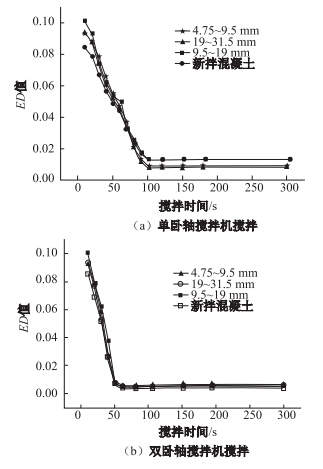

由表 3可以看到,在搅拌时间较短时,混凝土强度随搅拌时间的延长而提高,而强度标准差以及离差系数在逐渐降低。这是由于混凝土内部粗集料由不均匀分布逐渐变化到均匀分布,相应的混凝土的均匀度也在逐渐提高。随着搅拌时间的增长,当单卧轴搅拌机的搅拌时间达到100 s,双卧轴搅拌机的搅拌时间达到60 s时,混凝土试件的强度值达到最大,且强度标准差及离差系数均达到最小,这表明该时刻混凝土已完全拌和均匀。当进一步延长搅拌时间时,混凝土强度开始降低,强度标准差及离差系数出现升高。这是因为搅拌时间过长会使得水分蒸发,影响水泥的水化作用,导致混凝土发生离析现象,且一定程度上会使粗集料搅拌破碎,从而影响混凝土的强度。

图 2更加直观地显示出混凝土的强度、强度标准差以及强度离差系数随搅拌时间的变化情况。由表 3、图 2可看出,混凝土试件强度、强度标准差以及强度离差系数变化情况,恰与表 2、图 1所得新拌混凝土单位体积中各档粗集料的质量以及混凝土均匀度变化情况相吻合,这就在很大程度上验证了运用水洗筛分法评价新拌混凝土的均匀度是准确、可行的,同时也说明在同一试验条件下,水灰比为固定值时,粗集料在很大程度上影响着混凝土的强度[11]。当粗集料均匀分布,即单位体积中各档粗集料质量相等,ED值等于0时,混凝土强度较高,且强度标准差与强度离差系数偏小;反之,则否。

|

| 图 2 强度指标变化图 Fig. 2 Curves of intensity |

综合同一配合比、不同搅拌机机型、不同搅拌时间内新拌混凝土单位体积中各档粗集料质量的变化情况,对比混凝土试件抗压强度值、强度标准差以及强度离差系数,给出新拌混凝土ED值与均匀度的对照情况,如表 4所示。

| 搅拌机类型 | 均匀 | 轻度不均匀 | 中度不均匀 | 严重不均匀 |

| 单卧轴搅拌机 | <0.008 6 |

0.008 6~ 0.050 2 |

0.050 2~ 0.104 9 | ≥0.104 9 |

| 双卧轴搅拌机 | <0.006 7 |

0.006 7~ 0.031 5 |

0.031 5~ 0.101 6 | ≥0.101 6 |

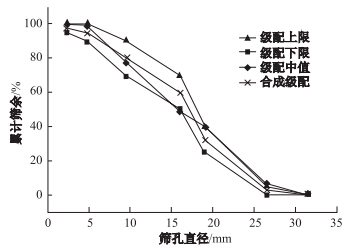

由于粗集料的级配各不相同,ED值的计算结果也有差异。因此,表 4更适用于最大粒径为31.5 mm,最小粒径为4.75 mm的粗集料所拌制混凝土的均匀性分析,粗集料级配如图 3所示。现场评价混凝土均匀性时,ED值依然有较为广泛的应用前景。在混凝土拌和站拌和结束后,可利用相似的处理方法得到新拌混凝土的ED值,并参照表 4判断其均匀性。

|

| 图 3 粗集料级配曲线图 Fig. 3 Gradation curves of coarse aggregate |

(1)根据搅拌过程集料变化规律,提出了混凝土中粗集料均匀分布的概念,并以此来分析混凝土中粗集料分布随搅拌时间的变化规律。

(2)基于新拌混凝土单位体积中粗集料的分布情况,建立了混凝土均匀性的评价指标——均匀度。

(3)根据评价混凝土均匀性的传统方法,即混凝土试件抗压强度值,新增混凝土试件强度的标准差、强度离差系数,一并对水洗筛分法确定的混凝土均匀性进行了验证,证明水洗筛分法评价新拌混凝土的均匀性是准确、可行的。

(4)根据实验室新拌混凝土单位体积中粗集料分布随搅拌时间的变化规律,应用混凝土试件强度值、强度标准差、强度离差系数进行验证,给出了评价实验室和现场拌和的混凝土均匀性的参考标准。

| [1] | SANDBERG U,EJSMONT J A. Texturing of Cement Concrete Pavements to Reduce Traffic Noise[C]//Preceedings of 77th TRB Annual Meeting. Washington,D.C.: Transportation Research Board,1998. |

| [2] | 张艳聪,王大鹏,田波,等.道路混凝土离析评价方法[J].公路交通科技,2012,29(1): 23-27.ZHANG Yan-zhong,WANG Da-peng,TIAN Bo,et al. Evaluation Method of Segregation of Road Concrete[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development,2012,29(1):23-27. |

| [3] | 广西交通科学研究院. 道路混凝土搅拌工艺及质量控制技术研究研究报告[R].南宁:广西交通科学研究院,2010:3-6.Guangxi Transportation Research Institute. Road Concrete Mixing Process and Quality Control Technology Research Report[R]. Nanning: Guangxi Transportation Research Institute,2010:3-6. |

| [4] | 冯乃谦.高性能混凝土[M].北京:中国建筑工业出版社,1996.FENG Nai-qian. High Performance Concrete[M]. Beijing: China Building Industry Press,1996. |

| [5] | 彭勇,孙立军.沥青混合料路面离析原因研究[J].公路交通科技,2007,24(5):67-70.PENG Yong,SUN Li-jun. Segregation Causes for Asphalt Pavements[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development[J]. 2007,24(5):67-70. |

| [6] | 吴慧敏.沥青混合料的离析原因及施工技巧浅析[J].科技信息:科学教研,2007,19(19):383-384. WU Hui-min. Reason of Asphalt Mixture Segregation and Analysis of Its Construction Skills[J]. Science and Technology Information,2007,19(19):383-384. |

| [7] | JTG F30—2003,公路水泥混凝土路面施工技术规范[S].JTG F30—2003,Technical Specifications for Construction of Highway Cement Concrete Pavement [S]. |

| [8] | 交通运输部公路科学研究院. 高速公路大厚度水泥混凝土路面铺筑技术研究报告[R].北京:交通运输部公路科学研究院,2013:19-20. Research Institute Highway of Ministry Transport. Large Thickness Cement Concrete Pavement Paving Technical Research Report[R]. Beijing: Research Institute Highway,Ministry of Transport,2013:19-20. |

| [9] | 冯忠绪.混凝土搅拌理论与设备[M].北京:人民交通出版社,2000:70-76.FENG Zhong-xu. Concrete Mixing Theory and Equipment[M]. Beijing: China Communications Press,2000:70-76. |

| [10] | 许安,崔建飞,江建卫,等.混凝土搅拌机性能评定指标的探讨[J].西安公路交通大学学报,1994(2):72-74.XU An,CUI Jian-fei,JIANG Jian-wei,et al. Discussion of the Evaluating Index of the Concrete Mixer Performance[J]. Journal of Xi'an Highway University,1994(2):72-74. |

| [11] | 小林一辅.混凝土实用手册[M]. 王晓云,邓利,译.北京:中国电力出版,2010.ISUKE K. Concrete Practical Manual[M]. WANG Xiao-Yun,DENG Li,translated .Beijing:China Electric Power Press,2010. |

2014, Vol. 31

2014, Vol. 31

,

,