扩展功能

文章信息

- 肖川, 邱延峻, 黄兵

- XIAO Chuan, QIU Yan-jun, HUANG Bing

- 基于车辆加载试验的沥青路面动力响应分析

- Analysis on Dynamic Response of Asphalt Pavement Based on Vehicle Loading Test

- 公路交通科技, 2014, Vol. 31 (12): 12-19

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2014, Vol. 31 (12): 12-19

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2014.12.003

-

文章历史

- 收稿日期:2013-09-09

2. 四川成德南高速公路有限责任公司, 四川 成都 610041;

3. 西南交通大学 道路工程四川省重点实验室, 四川 成都 610031

2. Sichuan Chengdu-Deyang-Nanchong Expressway Co., Ltd., Chengdu Sichuan 610041, China;

3. Key Laboratory of Road Engineering of Sichuan Province, Southwest Jiaotong University, Chengdu Sichuan 610031, China

高速公路在交通运输业中占有举足轻重的地位,截至2012年底,全国高速公路通车里程已达到9.56×104 km。然而,公路运输高速重载化需求的日益加剧与路面使用寿命严重不足两者间的矛盾,成为制约高速公路发展的难题[1]。其中的一个重要原因在于我国目前采用的静力学路面设计体系[2, 3]难以准确评价路面的实际受力状态[4, 5],自然无法合理解释并有效抑制路面的早期破坏。因此,研究沥青路面的动力响应规律,对探究路面损坏机理和提高路面使用寿命具有重要意义。

现场实测试验方法能克服理论分析的局限性,直观反映路面的实际响应,逐渐发展成为路面结构动力行为的重要研究手段。国际上对于这方面的研究开展较早,美国各州公路工作者协会(AASHO)道路试验[6]以及SHRP研究计划中的LTPP计划[7]分别对实际道路进行长期跟踪调查和试验测试,分析路面使用性能变化,并将研究成果应用于路面设计与维护管理之中。为提高路面结构内部动力响应的准确性与可靠性,路面应力、应变、位移、加速度等动力响应传感器在室内外加速加载试验场和实体工程试验路中得到了大量应用。其中,芬兰技术研究中心道路交通实验室在Virttaa试验场对沥青路面在车辆动态荷载作用下的应力进行了测量[8];由英国联邦公路管理机构资助的典型野外道路试验在FHWA试验路上进行,其测试对象为柔性路面结构的动态响应,主要测量车辆荷载引起的路面动态应变、应力和位移[9];美国国家沥青中心NCAT环道试验、明尼苏达州MnRoad试验路和宾夕法尼亚州SISSI项目等[10, 11, 12, 13]选取美国常用路面类型修筑试验路,进行路面结构内部的动力响应测试,为构建更加合理的沥青路面评价体系提供了支撑。但国外的路面结构类型、交通荷载及气候环境与我国差异较大,其结论在我国难以直接应用;此外从我国基本国情来看,大规模综合性路面动力试验研究在国内开展的难度较大。我国的路面动力性能试验主要是依靠落锤式弯沉仪进行路面整体刚度评价及模量反演[14, 15],其测试结果无法同路面损坏类型相关联,难以为设计提供直接依据。为研究车辆荷载下的路面实际动力响应,董忠红等[16]以面层底部动应变为评价参数,通过现场试验分析了半刚性路面的动态响应特性;董泽蛟等[17]基于光纤光栅测试技术进行了沥青路面三向动态应变响应的测试研究,但均仅考虑了轴载与车速的影响,路面结构类型方面也较为单一。

鉴于此,为深入了解沥青路面的动力力学行为,本研究结合国内重载交通沥青路面结构主导形式,以现场试验路段为载体,通过车辆轴型、轴重、车速和胎压的调整变化,研究不同沥青路面动态应变响应的变化规律,并基于实测应变水平开展路面疲劳寿命分析。

1 车辆加载试验概况 1.1现场试验路概况

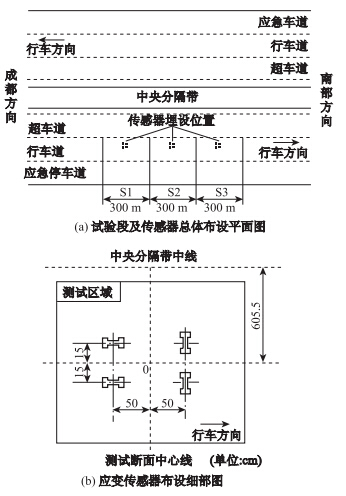

现场试验以四川省成德南高速公路为依托,选取路基条件相同、纵坡较小的直线填方路段,以半刚性基层沥青路面(S1结构)、倒装结构沥青路面(S2结构)和组合式沥青路面(S3结构)分别铺筑试验路。本试验路为双向4车道,路基宽度24.5 m,总长度900 m。3种沥青路面结构在试验段中连续布设,每段长300 m。试验路段路面结构形式及材料组成如表 1所示。

| 结构 层位 | 路面结构类型 | ||

| S1半刚性路面 | S2倒装式路面 | S3组合式路面 | |

| 上面层 | 4 cm SMA-13 | 4 cm SMA-13 | 4 cm SMA-13 |

| 中面层 | 6 cm AC-20 C | 6 cm AC-20 C | 6 cm AC-20 C |

| 下面层 | 8 cm AC-25 C | 8 cm AC-25 C | 8 cm AC-25 C |

| 基层 |

25 cm 水泥稳定碎石 (水泥剂量3.8%) |

10 cm ATB-25 +20 cm 级配碎石 | 20 cm ATB-25 |

| 底基层 |

25 cm 水泥稳定碎石 (水泥剂量3.0%) |

20 cm 水泥稳定碎石 (水泥剂量2.5%) |

30 cm 水泥稳定碎石 (水泥剂量2.5%) |

本研究以应变响应传感器的准确性、稳定性、实用性为评价标准对各类传感器进行比选分析,最终选定美国AGI公司生产的沥青应变计(Asphalt Strain Gauge,ASG)作为沥青路面动力响应现场测试元件。该应变计为电阻应变式传感器,其主要技术指标如表 2所示。

| 技术参数 | 具体指标 |

| 电桥电路 | 全桥惠斯通电路 |

| 电阻值/Ω | 350 |

| 量程/με | ±2 000 |

| 灵敏度(1 000με)/(mV·V-1) | 约1.3 |

| 激发电压/V | > 5.0 |

| 温度范围/℃ | -34~200 |

| 导线直径/mm | 0.511 |

| 导线规格 | 4相绞合屏蔽电缆 |

为测试沥青路面结构的纵、横向受力状态,分别沿车辆行驶方向和垂直于行车方向布设动态应变传感器。传感器的平面位置位于主行车道的左侧轮迹带,沿行车方向平行布设两排,如图 1所示。在路面深度方向,S1与S3的传感器分别布设在面层与基层层底;S2结构基层采用粒料类材料,基层底无弯拉应变响应,因此传感器仅布设在沥青混凝土面层层底。

|

| 图 1 动态应变传感器埋设方案 Fig. 1 Embedding scheme of dynamic strain sensors |

为分析相同气候条件下(现场实测路表温度13~15 ℃)沥青路面结构的真实受力状态,采用不同加载参数的试验车辆开展现场加载试验,借助高频数据采集系统分析路面结构在动载作用下的完整响应过程。为尽量减小加载轮迹相对传感器的位置偏移量对测试结果的影响,在同一工况下保证3次平行加载试验,提取最大响应值,即最不利荷载状态,作为该工况下路面结构的动力响应。

1.3.1 加载轴重

结合我国高速公路交通量调查过程中的车辆分类方法[18],以对路面结构损伤作用显著的大型货车做为现场加载设备,选取单后轴货车(二轴自卸汽车)和双后轴货车(三轴自卸汽车)两类典型的大型货车开展现场加载试验。在轴重设置过程中,采用后桥静态轴重进行装载质量标定,通过3级轴重变换反映正常轴载、超载以及严重超载工况。具体轴重设置为:单后轴车辆10,14,18 t;双后轴车辆18,26,34 t。轴重标定过程中的误差范围控制在±100 kg内。 1.3.2 加载车速

根据加载车型和轴重的不同,加载车速的具体设置方案为:(1)单后轴车轴重≤14 t时,车速选择静止,20,40,60,80 km/h;轴重>14 t时,车速为静止,20,30,40,60 km/h。(2)双后轴车轴重<26 t时,车速选择静止,20,40,60,80 km/h;轴重≥26 t时,车速选择静止,20,30,40,60 km/h。加载车速的误差范围控制在±3 km/h内。

1.3.3 车轮胎压

目前,0.7 MPa胎压为路面设计规范中指定的标准气压,也是大多数重载汽车轮胎的额定气压。然而实际交通运输中,重型车辆的常用胎压通常处于>1.1 MPa的高压工况,为对比常压和高压胎压条件下的路面动态响应,加载车辆的胎压设置为0.7 MPa(常压),1.3 MPa(高压)。

2 车辆荷载下的沥青路面响应 2.1 动态应变响应特征 2.1.1 应变信号时程曲线

不同路面结构在动力荷载下的应变大小不同,但其反映整个响应过程的应变输出信号具有许多共同特征。图 2为10 t单后轴车和18 t双后轴车均以60 km/h 速度行驶时,半刚性路面(S1结构)的层底应变响应波形。

|

| 图 2 应变信号时程曲线 Fig. 2 Time-history curves of strain signal |

从图 2可观察到:

(1)在行车荷载下,路面结构在面层与基层底主要呈现出拉应变受力状态。从应变信号时程曲线中可以清楚地区分加载车辆的轴型,每个波峰表征应变传感器在车辆每根车轴动力荷载下的最大响应值,从初始响应到应变峰值出现为车辆由远及近的加载过程;之后随荷载的逐渐离开,应变响应不断减小,在卸载过程出现应变时间推迟和残余应变,加、卸载过程的响应具有不对称性。

(2)单后轴车加载过程中,应变响应在前、后轴连续作用下未出现明显的干涉现象。而双后轴车由于两根后轴的间距小,荷载间隔时间短,在沥青材料的黏滞性作用影响下,面层底部出现应变响应叠加效应;基层底部的应变响应未出现类似叠加,其原因与S1结构的基层采用半刚性材料,且荷载作用经路面结构扩散至基层底部的传播路径较长有关。

(3)加载车辆产生的纵、横向应变大小不同,说明沥青路面为非均匀的黏弹性体,具有各向异性的性质,这与车辆荷载的行车方向、路面施工的碾压模式以及路面自身的材料属性、边界条件均有关。

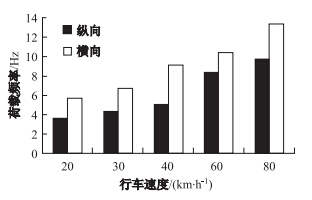

2.1.2 实测荷载脉冲时间和频率

荷载作用时间根据实测应变响应曲线确定,仅考虑弹性脉冲,忽略卸载过程的应变松弛时间,将加、卸载过程视为对称形式,即荷载脉冲时间为加载作用时间(从应变初始响应至应变峰值)的2倍,由实测荷载脉冲时间得到荷载频率f。实测结果表明,路面结构类型和车辆轴重对荷载脉冲频率的影响作用并不明显,其大小主要与行车荷载速度有关。图 3为单后轴车辆加载时荷载频率随行车速度的变化。可以看出,相同车速下横向荷载频率大于纵向荷载频率;纵、横向荷载频率大小随行车速度增加近似呈线性增大,当行车速度从20 km/h增加到80 km/h 时,纵向荷载频率增加到原来的2.7倍,横向荷载频率增加到2.4倍。

|

| 图 3 行车速度对荷载频率的影响 Fig. 3 Influence of vehicle speed on loading frequency |

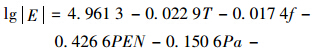

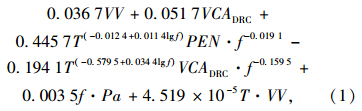

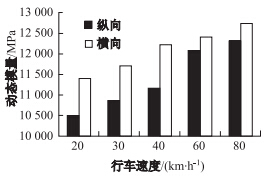

荷载频率的变化将直接影响路面沥青混合料的动态模量。本文参考式(1)所示的沥青混合料动态模量预估模型[19],计算出混合料动态压缩模量,其计算参数见表 3。再由弯曲模量与压缩模量之间的经验转换关系式[3]得到弯曲动态模量值,见式(2)。图 4为不同行车速度下的沥青混合料弯曲动态模量对比。

|

混合料 类型 |

温度/ °F |

沥青针入度/ (0.1 mm) |

沥青 用量/% |

沥青混合料 空隙率/% |

粗集料骨架 间隙率/% |

| AC-25C | 59 | 66.0 | 3.85 | 3.8 | 41.9 |

| 注:预估模型中不同车速下的荷载频率与图 3相对应;温度采用近似的实测路表温度15 ℃换算为公式中的温度单位即59 °F,其他参数通过室内物性参数试验获得。 | |||||

|

| 图 4 行车速度对沥青混合料弯曲动态模量的影响 Fig. 4 Influence of vehicle speed on bending dynamic modulus of asphalt mixture |

由图 4可知:

(1)与荷载频率的变化趋势相似,沥青混合料的弯曲动态模量随行车速度增加近似呈线性增大,这与沥青混合料的黏弹性特性有关。在车辆的加、卸载过程中,沥青混合料对荷载的响应存在滞后效应,混合料不会完全瞬时压缩或瞬时回弹,在动荷载的短时间作用过程中应变响应值较小,所以随着车速的增加,在力学性质上表现出强度与模量的增大。

(2)相同车速下,路面结构的横向动态弯拉模量大于纵向动态弯拉模量。随车速的增加,动力荷载在路面结构纵、横向上的差异性有逐渐减小的趋势。例如当车速为20 km/h时,纵向动态模量为横向动态模量的92.1%;当车速提高到60 km/h时,纵向动态模量为横向动态模量的97.3%。

2.2 不同轴重和车速的应变响应规律 2.2.1 面层底应变响应分析

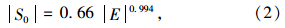

图 5(a)~(c)分别给出了单后轴车加载作用下,不同路面结构面层底应变响应随行车速度和轴重变化的规律。图 5(a)表明,对S1结构而言:

(1)车辆驻停时,静轴重引起的路面应变响应值明显大于动态行车荷载。以10 t轴重车为例,其在80 km/h速度下的横向最大拉应变仅为静止时的25.4%,纵向最大拉应变为静止时的20.0%,表明实际交通荷载下的应力应变状态与静荷载下状态的差异大,静态荷载模式无法反映实际交通状况。面层底纵、横向应变随车速变化的总体趋势为:随车速的提高,面层底部的最大纵、横向拉应变值均逐渐减小,当车速由静止增加至20 km/h时,应变响应值显著减小,而在车速大于20 km/h之后,应变值随车速增加而减小的趋势逐步放缓。例如在10 t轴重下,车速由静止增加到20 km/h时,层底横向应变减小了54.2%,之后车速以20 km/h为增幅逐步提高至80 km/h,其应变响应的减小趋势明显放缓,减小幅度处于17.0%~18.5%。

|

| 图 5 行车速度和轴重对面层底应变的影响 Fig. 5 Influence of vehicle speed and axle load on strain at bottom of surface course |

(2)在相同车速下,面层底最大纵向和横向拉应变随轴重的增加显著增大。以40 km/h速度为例,18 t轴重产生的纵、横向应变分别为10 t轴重的1.7倍与1.8倍。当车辆静止时,18 t轴重产生的纵、横向应变分别为10 t轴重的1.2倍与1.4倍;当行车速度为80 km/h时,18 t轴重产生的纵、横向应变增加至10 t轴重的2.2倍与1.7倍,表明动态荷载下轴重对于面层底应变响应的影响作用大于静态荷载。其原因是行车荷载由静态轴重与车辆振动冲击荷载共同组成,轮胎的刚度随轴重增加逐渐增大,不仅增大了车辆的静态接地应力,更增强了车轮与路面相互作用过程中的激振和瞬间冲击效应,从而使动荷载下轴重对应变响应产生更大的影响作用。

(3)面层底的横向应变小于纵向应变,这与纵、横向荷载的荷载频率和动态模量大小的研究结论相吻合。路面结构在纵向上的模量值小,因而在相同荷载条件下的纵向应变响应量大于横向。纵、横向应变的线性拟合关系为ε纵=1.103ε横+1.845。

结合图 5(b)~(c)可知,在S2和S3结构中,面层底应变响应随行车速度和轴重变化的总体规律与S1结构基本一致。在相同荷载和加载速度作用下,3种路面结构的面层底应变响应大小关系为:S1半刚性路面>S3组合式路面>S2倒装式路面。 2.2.2 基层底应变响应分析

图 6为单后轴车加载作用下,轴重和车速对路面基层底最大纵、横向拉应变值的影响作用。S1和S3基层底部的最大纵、横向应变均呈现出随轴重增加逐步提高而随车速增加逐渐减小的总体趋势。在相同轴载和行车速度下,两种路面结构的基层底应变响应大小相互接近,S1略大于S3。基层底部的纵、横向应变值大小虽存在差异性,但与面层底应变响应不同,两者间没有纵向应变大于横向应变的明确大小关系。由图 6(a)可知,在S1中,基层底应变响应随轴重的增加显著增大,而随行车速度的变化趋势并不明显。如以纵向应变为例,60 km/h车速下,当载重从10 t增加到18 t时,基层底应变峰值增大约105.3%,而18 t轴重下当车速从20 km/h增加到80 km/h时,基层底应变峰值仅减小约6.1%。由图 6(b)可知,在S3结构中,标准轴载(10 t)时,车速对基层底部应变响应的影响作用不显著;当轴重较大时(>10 t),应变响应值随车速增加而减小的趋势更加明显。

|

| 图 6 行车速度和轴重对基层底应变的影响 Fig. 6 Influence of vehicle speed and axle load on strain at bottom of base course |

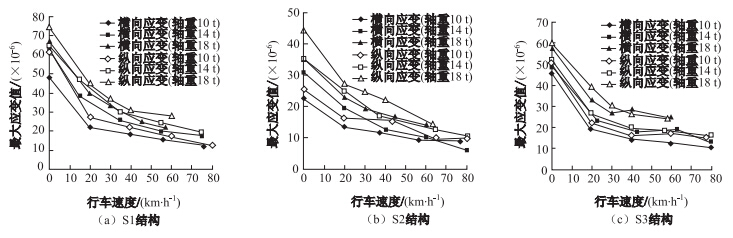

图 7为双后轴车进行加载试验时,S1结构在不同轴载和胎压工况下的动态应变响应对比情况。可以看出:

(1)当轮胎采用高压胎压时,不同行车速度下的层底应变响应值均大于常压工况。这与胎压增加提高了轮胎的自身刚度有关,刚度较大的车轮将对路面产生更大的接地应力和冲击荷载,从而影响动力响应的大小。

|

| 图 7 超载和超压对应变响应的影响 Fig. 7 Influence of overload and overpressure on strain response |

(2)当车辆以60 km/h行驶时,在1.3 MPa胎压下产生的面层底纵向应变与0.7 MPa胎压相比增大了21.3%,横向应变增大了19.3%;而车辆静止时,在1.3 MPa胎压下面层底纵向应变与0.7 MPa胎压相比仅增大了2.7%,横向应变增大了3.9%。这说明在车轮动态荷载作用下,胎压对应变响应的影响作用明显大于静态荷载模式。在动荷载条件下,应充分考虑胎压的影响作用。

(3)与常规轴载和额定胎压(轴重18 t,胎压0.7 MPa)相比,路面结构在超载-超压工况下(轴重34 t,胎压1.3 MPa)的层底应变响应显著增加。以60 km/h车速为例,超载-超压工况下的面层底纵向和横向应变分别增加了143.8%和200.4%,基层底纵向和横向应变分别增加了120.4%和137.8%。这说明行车荷载的超载与超压叠加效应对于路面结构极为不利,应予以严格控制。 3 沥青路面疲劳寿命分析 3.1 疲劳寿命预估模型

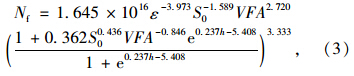

沥青路面的疲劳开裂由于重复荷载作用而从沥青层底部发起,与沥青层层底拉应变紧密相关。为开展沥青类结构层的疲劳分析,选取已标定和验证的沥青混合料疲劳寿命预估模型[5],进行车辆荷载作用下沥青类结构层的疲劳寿命计算。

通过与美国沥青协会AI法和美国沥青-经验法路面设计指南(MEPDG)的对比验证,本模型具有最高的预估精度[3],因此在进行不同路面结构使用寿命预估分析时,具有一定的代表性。

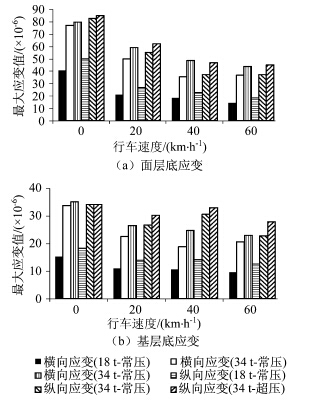

3.2 车辆荷载作用下的疲劳寿命分析

沥青路面面层底部的纵向拉应变大于横向应变,沥青层在纵向上更易发生疲劳破坏,因此选取实测纵向应变作为疲劳应变水平ε,开展疲劳寿命分析。其他计算参数分别为:考虑动态荷载频率对路面材料属性的影响,采用与行车速度所对应的动态弯曲模量作为弯曲劲度模量S0;下面层沥青混合料AC-25C的沥青饱和度VFA为66.9%;路面结构的沥青面层厚度h为18 cm。

图 8为轴重、车速和胎压对不同沥青路面疲劳寿命的影响。可以看出,3种路面结构中,S2结构的疲劳寿命最优。从不同因素的影响作用来看,沥青面层疲劳寿命随载重的增加显著降低,如以60 km/h速度为例,18 t轴重时的疲劳寿命分别为10 t时疲劳寿命的10.9%(S1),4.4%(S2),20.3%(S3),说明车辆超载行驶是造成路面早期破坏的重要原因。随着车速的提高,路面疲劳寿命呈现出逐渐增大的总体趋势,在18 t轴重下,20 km/h的疲劳寿命分别为60 km/h的18.6%(S1),9.7%(S2),18.3%(S3),表明车辆的低速行驶对路面使用寿命不利。增加行车速度虽有利于缓解疲劳破坏,但考虑到过高的车速会加剧车辆振动,增加行车危险性,并在制动和转弯过程中产生较大的水平推力,使路面产生推移、拥包和失稳型车辙,因此对行车速度应进行综合性的合理控制。车辆的超压胎压会降低面层疲劳寿命,但它对疲劳寿命的影响作用明显小于轴载与行车速度。

|

| 图 8 不同路面结构疲劳寿命对比 Fig. 8 Comparison of fatigue lives of different pavements |

(1)在车辆动力荷载作用下,路面结构在面层底和基层底主要呈现出拉应变受力状态。加载与卸载过程的应变响应波形具有不对称性,卸载过程表现出应变时间推迟,并存在残余应变;双后轴车进行高速加载时,两根后轴在面层底所引起的应变响应具有明显的干涉现象,这两方面均体现出沥青路面的黏弹性特征。

(2)3种路面结构面层底应变随车速和轴重变化的总体规律基本一致:面层底的横向应变小于纵向应变;随着车速的提高,面层底的最大纵、横向拉应变值均逐渐减小,当车速由静止增加至20 km/h时,应变响应值显著减小,而在车速大于20 km/h之后,应变值随车速增加而减小的趋势明显放缓;面层底纵、横向拉应变随轴重的增加显著增大,在动态荷载下,轴重对面层底应变响应的影响作用大于静态荷载。

(3)就基层应变响应而言,半刚性路面的基层底应变响应随轴重的增加显著增大,而随行车速度的变化趋势并不明显。轴重较小时,车速对组合式路面基层底应变响应的影响作用不显著;当轴重较大时,应变响应值体现出随车速的增加逐渐减小的整体趋势。

(4)当车胎的充气压力超压时,不同行车速度下的层底应变响应值均大于常压工况。在动态荷载作用下,应充分考虑胎压对路面动态响应的影响。同时,行车荷载的超载与车胎超压的叠加对于路面结构极为不利,道路运营过程中应对车辆轴载和车轮胎压均予以严格控制。

(5)随着载重的增加,面层疲劳寿命显著降低,车辆超载行驶是造成路面早期破坏的重要原因,路面的疲劳寿命呈现出随车速的增加而增大的总体趋势。通过三种路面结构的疲劳寿命对比发现,S2结构具有最优的疲劳寿命。

| [1] | 沈金安,李福普,陈景.高速公路沥青路面早期损坏分析与防治对策[M].北京:人民交通出版社,2004.SHEN Jin-an,LI Fu-pu,CHEN Jing. Premature Damage and Its Preservative Measure of Bituminous Pavement on Expressway[M]. Beijing: China Communications Press,2004. |

| [2] | JTG D50—2006,公路沥青路面设计规范[S].JTG D40—2006,Specifications for Design of Highway Asphalt Pavement[S]. |

| [3] | 姚祖康.沥青路面结构设计[M].北京:人民交通出版社,2011.YAO Zu-kang. Structural Design of Asphalt Pavements[M]. Beijing: China Communications Press,2011. |

| [4] | 吕彭民,董忠红.车辆-沥青路面系统力学分析[M]. 北京:人民交通出版社,2010.LÜ Peng-min,DONG Zhong-hong. Mechanical Analysis of Vehicle-asphalt Pavement System[M]. Beijing: China Communications Press,2010. |

| [5] | 姚祖康.对我国沥青路面现行设计指标的评述[J].公路,2003(2):43-49.YAO Zu-kang. A Review on Design Criteria of Asphalt Pavements[J]. Highway,2003 (2): 43-49. |

| [6] | HUANG Y H. Pavement Analysis and Design [M]. Upper Saddle River,NJ: Prentice Hall,1993. |

| [7] | 单丽岩,侯相深.LTPP的进展综述[J].中外公路,2005,25(5):49-53. SHAN Li-yan,HOU Xiang-shen. Summary of LTPP Progress [J]. Journal of China & Foreign Highway,2005,25(5): 49-53. |

| [8] | 吴明涛,梁锡三.各类卡车对道路路面的影响[J].广东公路交通,1998(1):48-52.WU Ming-tao,LIANG Xi-san. Effect of Different Trucks on Road Pavements[J]. Guangdong Highway Communications,1998 (1): 48-52. |

| [9] | SEABAALY P E,TABATABAEE N. Instrumentation for Flexible Pavement-Field Performance of Selected Sensors,Final Report No. FHWA-RD-91-094[R]. Washington,D. C.: Federal Highway Administration,1991. |

| [10] | BAKER H B,BUTH M R,VAN DEUSEN D A. Minnesota Road Research Project: Load Response Instrumentation Installation and Testing Procedures,Report No. MN/PR-94/01[R]. Maplewood: Minnesota Department of Transportation,1994: 1-34. |

| [11] | PRIEST A L,TIMM D H. A Full-Scale Pavement Structural Study for Mechanistic-empirical Pavement Design[J]. Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists,2005,74: 110-114. |

| [12] | JOUBET A,BARON E,GRUNBERG C,et al. The SISSI Project: An Intense Secondary Ion Source Using Superconducting Solenoid Lenses[C]//1991 IEEE Particle Accelerator Conference. Berlin: Institute of Electrical and Electronics Engineers,1992:594-5917. |

| [13] | AL-QADI I L,LOULIZI A,ELSEIFI M,et al. The Virginia Smart Road: The Impact of Pavement Instrumentation on Understanding Pavement Performance[J]. Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists,2004,73: 427-465. |

| [14] | 王旭东,沙爱民,许志鸿.沥青路面材料动力特性与动态参数[M] .北京:人民交通出版社,2002.WANG Xu-dong,SHA Ai-min,XU Zhi-hong. Dynamic Characteristics and Dynamic Parameters of Asphalt Pavement Materials[M]. Beijing: China Communications Press,2002. |

| [15] | 姬亦工,王复明,郭忠印.基于落锤式弯沉仪(FWD)动态数据的路面模量反演方法[J].土木工程学报,2002,35(3):31-35. JI Yi-gong,WANG Fu-ming,GUO Zhong-yin. Backca- lculation for Layer Moduli of Pavements Based on Falling Weight Deflectormeter Tests[J]. China Civil Engineering Journal,2002,35(3): 31-35. |

| [16] | 董忠红,吕彭民.轴载与速度对半刚性沥青路面动力响应的影响[J]. 长安大学学报:自然科学版,2008,28(1):32-36. DONG Zhong-hong,LÜ Peng-min. Influences of Axis's Load and Speed on Dynamic Response of Semi-rigid Base of Asphalt Pavement[J]. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition,2008,28(1): 32-36. |

| [17] | 董泽蛟,柳浩,谭忆秋,等.沥青路面三向应变响应现场实测研究[J]. 华南理工大学学报:自然科学版,2009,37(7):46-51.DONG Ze-jiao,LIU Hao,TAN Yi-qiu,et al. Field Measurement of Three-direction Strain Response of Asphalt Pavement[J]. Journal of South China University of Technology: Natural Science Edition,2009,37(7): 46-51. |

| [18] | 沙爱民.路基路面工程[M].北京:高等教育出版社,2011.SHA Ai-min. Road Subgrade and Pavement Engineering[M]. Beijing: Higher Education Press,2011. |

| [19] | 张肖宁,王绍怀,姚岢.沥青混合料动态模量研究[R].广州:华南理工大学,2007.ZHANG Xiao-ning,WANG Shao-huai,YAO Ke. Research on Dynamic Modulus of Asphalt Mixture[R]. Guangzhou: South China University of Technology,2007. |

2014, Vol. 31

2014, Vol. 31

,

,