扩展功能

文章信息

- 李晓军, 李来宾, 霍玉娴, 高磊, 梁路路

- LI Xiao-jun, LI Lai-bin, HUO Yu-xian, GAO Lei, LIANG Lu-lu

- 等粒径多孔水泥混凝土内部结构与破坏机理

- Internal Structure and Failure Mechanism of Porous Cement Concrete with Same Sized Aggregate

- 公路交通科技, 2014, Vol. 31 (11): 32-40

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2014, Vol. 31 (11): 32-40

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2014.11.006

-

文章历史

- 收稿日期:2013-10-10

2. 邢台路桥建设总公司, 河北 邢台 054001

2. Xingtai Highway and Bridge Construction Company, Xingtai Hebei 054001, China

多孔水泥混凝土是一种具有良好发展潜力和广阔应用前景的路面材料[1, 2, 3, 4, 5, 6],近年来,在公路建设中呈现出越来越明显的优势。多孔水泥混凝土不同于普通混凝土,需要具备一定的空隙率[7, 8]。空隙率的大小、骨料的用量和包裹骨料浆体的用量决定了多孔水泥混凝土独特的内部结构。空隙、骨料、浆体三者的质量关系和空间分布关系对多孔水泥混凝土物理、力学性能具有重要影响。研发空隙率大、抗压强度高且抵抗拉应变能力强的多孔混凝土对解决重载条件下,路面基层开裂具有重要意义。

以往的研究工作,更多的集中在多孔水泥混凝土路用性能的研究上,而对多孔混凝土内部结构,特别是内部结构与多孔水泥混凝土破坏机理的研究开展不多。本研究在回顾了前期多孔水泥混凝土内部结构认识的基础上,利用工业CT扫描与数值模拟技术分析了等粒径多孔水泥混凝土与传统多孔水泥混凝土组成和内部结构的区别,从微观角度,对比、探讨了等粒径多孔水泥混凝土的破坏机理,为其推广应用奠定了一定基础。

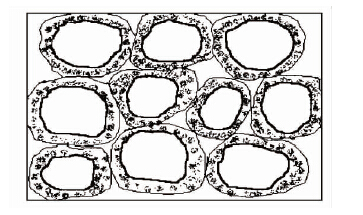

1 传统多孔水泥混凝土内部结构与破坏机理分析多孔水泥混凝土内部结构研究开展不多。清华大学土木学院2000年开展了关于多孔水泥混凝土内部结构和力学性能关系的研究[9]。其研究成果认为:(1)堆聚法是水泥混凝土材料产生气孔的方法之一。(2)认为多孔水泥混凝土结构模型如图 1所示。根据图 1,关于多孔水泥混凝土内部力的传递,清华大学的研究人员得出了如下结论:“多孔水泥混凝土受力时通过骨料之间的胶结点传递力的作用,由于骨料本身的强度较高,水泥凝胶层很薄,水泥凝胶体与粗骨料界面之间的胶结面积小,因此其破坏特征是骨料颗粒之间的连接点处破坏”,进而得出了在保证一定孔隙率的前提下,提高多孔水泥混凝土强度的方法:“增加胶结点的数量和面积、提高胶结层的强度是提高这种多孔水泥混凝土材料强度的关键”。“减小粗骨料粒径”是为了“增加胶结点的数量和面积”而采取具体措施,同时认为“骨料粒径越小,比表面积越大,所形成的结构骨架单位体积内骨料颗粒之间的接触点数量多,胶结面积越大,从而提高透水混凝土的整体强度”。

2003年南京工业大学[10]相关学者的研究工作认为增加了胶结点的数量和面积可以提高多孔水泥混凝土的力学特性,进而提出配合比设计的原则:“水泥的最佳用量以刚好能够完全包裹粗骨料的表面为适度,以最小水泥用量为原则”。

2004—2006年长安大学[11, 12, 13]对于多孔水泥混凝土排水基层开展了大量的研究工作。在其研究报告中,关于多孔水泥混凝土强度来源的问题依然采用的是和清华大学学者类似的观点,认为“多孔水泥混凝土的强度来源主要是水泥浆的黏结力和集料之间的嵌挤作用,水泥用量相对较少,集料级配的嵌挤作用相对较大”,同时认为“集料级配是决定多孔水泥混凝土强度和排水能力的重要因素”。对于级配设计,采用的是最大密度曲线理论中的Talbol提出的n法。

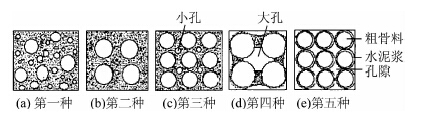

2007年中南大学[14]开展了相关的多孔水泥混凝土用于隧道内道路表面层铺装工作的研究,在其研究报告中,提出了如图 2所示的五种结构。

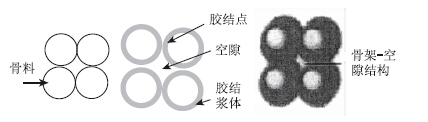

中南大学研究人员认为:图 2(e)所示对于多孔水泥混凝土是比较理想的状态,并且在报告中给出了多孔水泥混凝土理想的结构模型如图 3所示。

中南大学学者所提的这种结构模型与清华大学学者的模型有了一定的差别。在多孔水泥混凝土的破坏机理上与清华大学学者类似,认为多孔水泥混凝土受力时通过骨料之间的胶结点传递力的作用。由于骨料本身的强度较高,水泥胶结层较薄,两者之间的界面过渡区薄弱,受外力作用时胶结点处界面最容易破坏,与试验观查到的结果类似,但是也提出与清华大学学者不同的一些观点,比如胶结点黏结能力(即胶结层强度)以及界面过渡区状态也决定多孔水泥混凝土的力学性能。

2 等粒径多孔水泥混凝土2004年邢台路桥建设公司发明的新型路面结构获得了国家发明专利授权[15]。在这个专利中,很重要的一个创新点是路面排水基层所使用的基层材料,即等粒径集料多孔水泥混凝土,简称等粒径多孔水泥混凝土。

等粒径集料多孔水泥混凝土一个显著的特点是在试验和生产中不开展级配设计,根据具体需要,直接由水泥、等粒径集料、水和改性剂混合固结而成。其中,等粒径集料是指:参照现行试验规程标准筛孔尺寸,将集料分成六个粒径区间:10~15 mm,15~20 mm,20~25 mm,25~30 mm,30~35 mm和35~40 mm,将某一区间粒径的中值作为粒径的代表值,称为规格。集料粒径范围为代表值(±2.5)mm,这个范围内的集料称为等粒径集料。如 30~35 mm区间内的集料即规格为32.5 mm的等粒径集料。

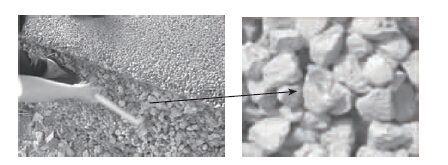

大量的试验结果显示:这种等粒径多孔水泥混凝土破坏形式与传统的多孔水泥混凝土破坏形式不同。破坏时,大部分的破坏表现为集料断裂,甚至在单独使用榔头敲击的情况下,破坏面都出现在集料上,而不是胶结点处界面(图 4)。因为不开展级配设计,且采用的是等粒径集料,传统的多孔水泥混凝土破坏机理无法充分分析和解释这种破坏现象。为了更好地分析等粒径多孔水泥混凝土内部结构与破坏机理的关系,利用BT500工业CT对这种等粒径混凝土试件进行了内部结构扫描,并利用图像处理技术进行了初步分析。

|

| 图 4 等粒径多孔水泥混凝土破坏断面 Fig. 4 Fracture section of porous cement concrete with same sized aggregate |

扫描条件如下:操作区直径600 mm,断层扫描厚度1 mm,X射线扫描电压500 kV,精度0.03 mm,如图 5所示。

|

| 图 5 工业CT装置 Fig. 5 Industrial computed tomography (CT) device |

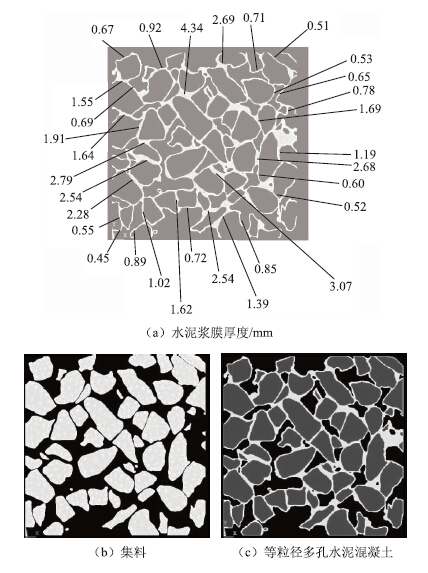

利用图像处理软件进行处理后的多孔水泥混凝土胶浆、颗粒分布如图 6所示。对比图 1和图 6,在图 6中可以清楚地观察到,等粒径多孔水泥混凝土颗粒和颗粒之间并不是点接触,占绝大多数的是面接触。扩展到三维角度,等粒径多孔水泥混凝土颗粒和颗粒之间是通过水泥浆形成的是一种不规则的体接触。对图 6中的水泥浆图片进行图像处理,分别量取各处水泥浆膜厚,从量取结果可看出,该多孔水泥混凝土中膜厚范围主要集中在0.5~4.5 mm,其中以0.5~2.5 mm范围的膜厚居多。

|

| 图 6 等粒径多孔水泥混凝土CT结构图 Fig. 6 CT structures of porous cement concrete with same sized aggregate |

传统的方法在解释多孔水泥混凝土破坏时,一个主要的观点是:水泥凝胶体与粗骨料界面之间的胶结面积小,水泥凝胶层很薄,从而导致破坏特征是骨料颗粒之间的连接点处破坏[9]。传统的多孔水泥混凝土受力时通过骨料之间的胶结点传递力的作用,由于骨料本身的强度较高,因此其破坏特征是骨料颗粒之间的连接点处破坏。但这种传统的解释方法不能完全解释等粒径多孔水泥混凝土在外力作用下,大部分是集料破坏的现象。清华大学后续的试验在降低骨料粒径,增加胶结点的数量和面积总体增加,而集灰比不变的情况下,混凝土的强度反而降低。这说明:(1)集料之间的嵌挤作用不是多孔水泥混凝土强度来源的主要因素。(2)单纯增加胶结点的数量会增大应力集中效应。实际上,考虑到纯水泥浆本身的强度,其与石料的强度应该是近似的。根据工业CT图像,考虑到同等质量集料在最大粒径相同的情况下,等粒径颗粒比表面积最小,如果采用同等质量的水泥浆裹覆,等粒径颗粒下水泥凝胶层最厚。水泥凝胶层厚度的增大,水泥凝胶体与粗骨料界面之间的胶结面积增大,同时,等粒径颗粒最大限度地减小了应力集中,从而导致破坏特征表现为集料断裂。因此,我们推测:增加胶结点的数量和总体面积不一定能提高多孔水泥混凝土强度;在相同集灰比条件下,减小比表面积,从而增加水泥浆的厚度,在不增大胶结点的数量的前提下提高接触面积,会增大水泥浆黏结力而提高多孔水泥混凝土的强度。

3.2 结构参数对比为了进一步对比分析等粒径多孔水泥混凝土内部结构与传统多孔水泥混凝土结构的区别,选取了文献[11]中多孔水泥混凝土的级配曲线。假定颗粒为理想球形,假设填充率为55%,空隙率为25%,在相同集灰比条件下,对不同级配多孔水泥混凝土的结构参数进行了计算对比。以150×150×150 mm3试模为例,表 1为等粒径多孔水泥混凝土结构参数,表 2为传统多孔水泥混凝土结构参数,表 3为级配分布。其中粒间平均距离与不均匀系数计算公式均取自文献[11]。

对比表 1与表 2,可以发现相同空隙率,相同充填体积的情况下,相比于传统多孔水泥混凝土,假定颗粒为理想球形时,等粒径多孔水泥混凝土的膜厚要高于传统多孔水泥混凝土0.7~1 mm左右。为了进一步分析膜厚对强度的影响,采用数值仿真技术进行了分析计算。

| 粒径规格/mm | 填充率/% | 空隙率/% | 比表面积/mm2 | 水泥浆 体积/mm3 | 粒间平均距离/mm | 膜厚/mm |

| 37.5 | 55 | 25 | 297 000 | 675 000 | 6.060 6 | 2.272 7 |

| 32.5 | 55 | 25 | 342 692 | 675 000 | 5.252 5 | 1.969 7 |

| 27.5 | 55 | 25 | 405 000 | 675 000 | 4.444 4 | 1.666 7 |

| 22.5 | 55 | 25 | 495 000 | 675 000 | 3.636 3 | 1.363 6 |

| 级配 | 填充率/% | 空隙率/% | 比表面积/mm2 | 水泥浆体积/mm3 | 粒间平均距离/mm | 膜厚/mm | 不均匀系数 |

| 级配1 | 55 | 25 | 532 975 | 637 500 | 3.752 5 | 1.266 4 | 1.551 |

| 级配2 | 55 | 25 | 841 009 | 637 500 | 2.140 3 | 0.802 6 | 1.636 |

| 级配3 | 55 | 25 | 761 607 | 637 500 | 2.363 4 | 0.886 3 | 2.360 |

| 级配4 | 55 | 25 | 557 522 | 637 500 | 3.228 6 | 1.210 7 | 3.139 |

| 筛孔尺寸/mm | 质量通过百分数/% | |||

| 级配1 | 级配2 | 级配3 | 级配4 | |

| 31.5 | 100 | 100 | — | — |

| 25 | — | — | 100 | 100 |

| 20 | 76~87 | 76~87 | 90~100 | — |

| 16 | — | — | — | 25-60 |

| 10 | 0~5 | 50~71 | 20~55 | — |

| 5 | — | 0~5 | 0~10 | 0~10 |

| 2.5 | — | — | 0~5 | 0~5 |

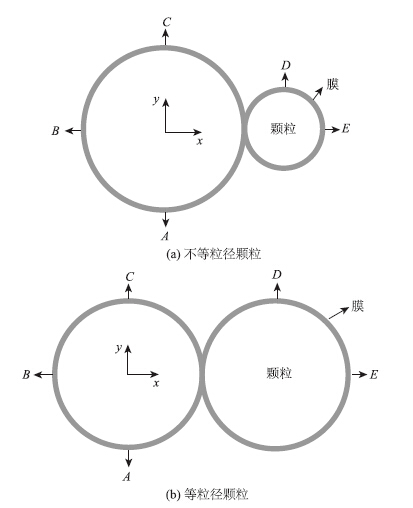

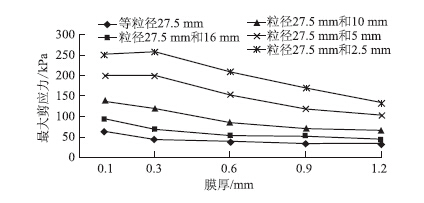

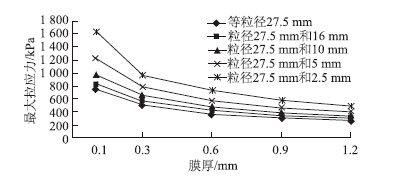

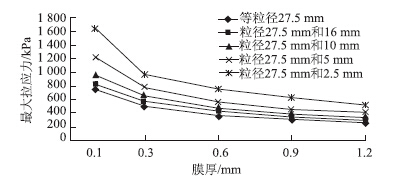

等粒径颗粒粒径为27.5 mm,不等粒径颗粒大颗粒粒径为27.5 mm,小颗粒粒径分别为16,10、5,2.5 mm,分别对比在0.1,0.3,0.6,0.9,1.2 mm 共五种不同膜厚的拉、压、剪三种理想应力条件下的等粒径和不等粒径两种情况下,不同膜厚的最大应力比值。两个颗粒之间的位置关系为膜简单相交,计算模型如图 7所示。

|

| 图 7 理想状态下膜厚对强度影响的几何模型 Fig. 7 Ideal geometric model of impact of film thickness on strength |

加载方式:剪切条件下,以图 7为例,在A,B,C点施加X,Y方向固定约束,在D点施加Y方向位移0.1 mm,观察膜和颗粒最大拉应力值并记录。拉条件下,在B点施加X,Y方向固定约束,在E点施加0.1 mm的水平拉位移,观察膜和颗粒最大拉应力值并记录;压条件下,在B点施加X,Y方向固定约束,在E点施加0.1 mm的水平压位移,观察膜和颗粒最大压应力值并记录。

参数选取:弹性模型,水泥浆模量Et=10 000 MPa,泊松比v1=0.25,骨料模量E2=100 000 MPa,泊松比 v2=0.15。

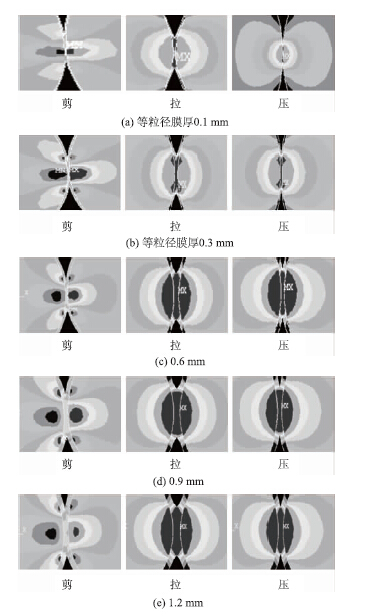

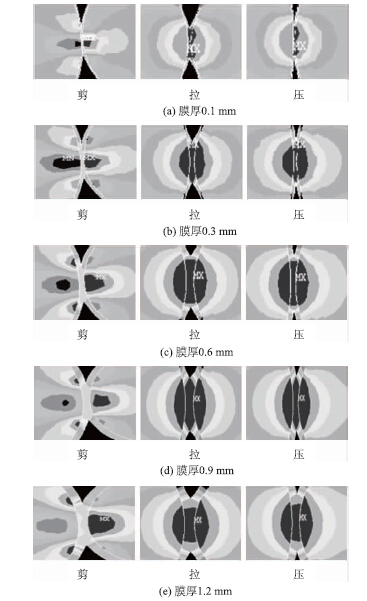

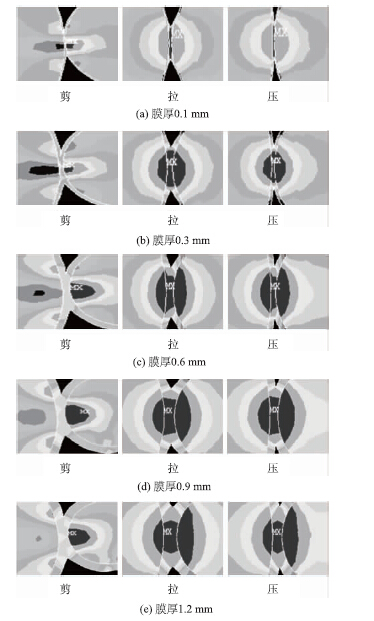

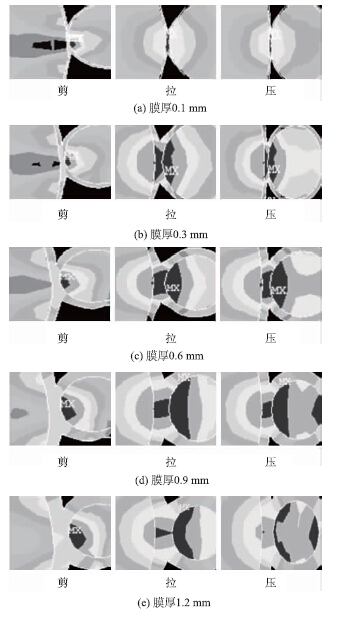

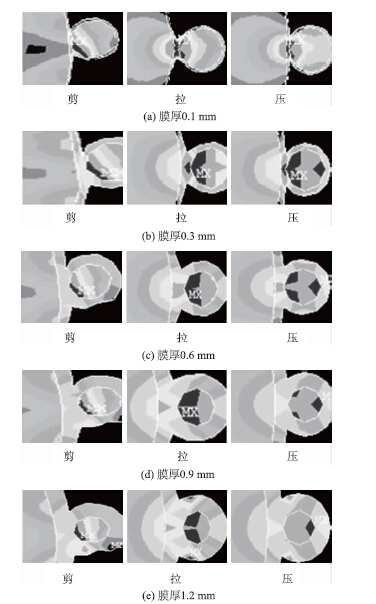

4.2 内部应力分布分析等粒径颗粒不同膜厚剪、拉、压状态下颗粒之间力的作用云图如图 8所示。27.5 mm和16 mm,27.5 mm和10 mm,27.5 mm和5 mm ,27.5 mm和2.5 mm 不同膜厚剪、拉、压状态下颗粒之间力的作用云图如图 9~图 12所示。等粒径与不等粒径颗粒不同膜厚下相互作用时,剪、拉、压状态下颗粒之间力的大小对比如图 13~图 15所示。

|

| 图 8 等粒径不同膜厚下剪、拉、压条件下应力云图 Fig. 8 Stress nephograms of same sized aggregate with different film thicknesses under shear,tensile andcompressive conditions |

|

| 图 9 不等粒径(27.5 mm和16 mm)不同膜厚下剪、拉、压条件下应力云图 Fig. 9 Stress nephograms of different sized aggregate (27.5 mm,16 mm) with different film thicknesses under shear,tensile and compressive conditions |

|

| 图 10 不等粒径(27.5 mm和10 mm)不同膜厚下剪、拉、压条件下应力云图 Fig. 10 Stress nephograms of different sized aggregate (27.5 mm,10 mm) with different film thicknesses under shear,tensile and compressive conditions |

|

| 图 11 不等粒径(27.5 mm和5 mm)不同膜厚下剪、拉、压条件下应力云图 Fig. 11 Stress nephograms of different sized aggregate(27.5 mm,5 mm) with different film thicknesses under shear,tensile and compressive conditions |

|

| 图 12 不等粒径(27.5 mm和2.5 mm)不同膜厚下剪、拉、压条件下应力云图 Fig. 12 Stress nephograms of different sized aggregate (27.5 mm,2.5 mm) with different film thicknesses under shear,tensile and compressive conditions |

|

| 图 13 不同膜厚下最大剪应力对比 Fig. 13 Contrast of maximum shear stresses in different film thicknesses |

|

| 图 14 不同膜厚下最大拉应力对比 Fig. 14 Contrast of maximum tensile stresses in different film thicknesses |

|

| 图 15 不同膜厚下最大压应力对比 Fig. 15 Contrast of maximum compressive stresses in different film thicknesses |

(1)应力集中出现的位置

对于等粒径和不等粒径颗粒在单独受拉和受压情况下,不同膜厚下应力集中出现的位置是相似的。膜厚0.1 mm时,最大拉应力和最大压应力作用的位置都是在膜,水泥浆上的应力集中现象很明显,见图 8。从0.3 mm以后,随着水泥浆膜的增厚,两个颗粒通过水泥浆黏结后的整体性逐渐增强,拉、压应力逐渐由颗粒承担,且承担的面积逐渐增大,表现为应力集中力逐渐进入颗粒内部,且作用面积越来越大,颗粒之间的一体性增强。对于等粒径颗粒应力集中同时作用于两个颗粒。而对于不等粒径颗粒,应力集中主要作用于小粒径颗粒。

对于等粒径和不等粒径颗粒在单独受剪切作用的情况下,不同膜厚下应力集中出现的位置有较大不同。

等粒径颗粒条件下,随着膜厚的增大,最大剪应力的位置,从集料和浆的接触面(膜厚0.1 mm)逐渐向集料内部偏移,到膜厚1.2 mm的时候,最大剪应力的位置已经处于集料内部了。

不等粒径颗粒条件下,随着膜厚的增大,最大剪应力的位置,对于大粒径颗粒,从集料和浆的接触面(膜厚0.1 mm)逐渐向集料内部偏移,到膜厚1.2 mm的时候,最大剪应力的位置处于集料内部。但是对于小粒径颗粒,随着膜厚的增大,剪应力应力集中点一直处于颗粒与膜的交界处,应力集中位置基本不变。

(2)应力集中大小的变化

等粒径应力集中现象明显小于各种不等粒径的情况。0.3 mm膜厚是个拐点,显示在0.3 mm后,水泥浆和集料在承受应力作用方面一体化的趋势增强。膜厚与多孔水泥混凝土强度有很大关系,存在一个强度突变膜厚,也就是最小膜厚。

4.3 等粒径多孔水泥混凝土内部结构与破坏机理分析通过有限元分析可以发现,集料之间的嵌挤作用不是决定等粒径多孔水泥混凝土强度的主要因素。在相同集灰比的条件下,减小比表面积,增加水泥浆的厚度,在不增大胶结点数量的前提下,提高接触面积会增大水泥浆黏结力,从而改变多孔水泥混凝土内部的受力状态,使得颗粒之间的胶结处不再成为多孔水泥混凝土内部最薄弱的环节,从而提高多孔水泥混凝土的强度。

等粒径多孔水泥混凝土内部结构与传统多孔水泥混凝土不同,忽略了集料级配的嵌挤作用,通过提高水泥膜的厚度来完成集料之间的堆积,提高多孔水泥混凝土的强度。

5 结论(1)等粒径多孔水泥混凝土破坏形式与传统的多孔水泥混凝土破坏形式不同,破坏时,大部分的破坏表现为集料断裂。

(2)在相同集灰比条件下,减小比表面积,从而增加水泥浆的厚度,在不增大胶结点的数量的前提下提高接触面积,会增大水泥浆黏结力而提高多孔水泥混凝土的强度。

(3)等粒径多孔水泥混凝土内部结构与传统多孔水泥混凝土不同,忽略了集料级配的嵌挤作用,通过提高水泥膜的厚度来完成集料之间的堆积,确保多孔水泥混凝土的强度。

(4)膜厚与多孔水泥混凝土强度有很大关系,存在一个强度突变膜厚,也就是最小膜厚。数值分析表明:在0.3 mm后,水泥浆和集料在承受应力作用方面一体化的趋势增强。

(5)等粒径多孔水泥混凝土独特的内部结构使得其可以在获得大空隙率的前提下,具有较大的抗压强度的能力。考虑到空隙率大既有利于排水,又有利于抵抗拉应变,等粒径多孔水泥混凝土的开发为解决高速公路重载条件下路面基层开裂奠定了基础。

| [1] | 郑木莲,王崇涛,王秉纲. 路用多孔混凝土排水性能.长安大学学报:自然科学版,2007,27(5):6-10. ZHENG Mu-lian,WANG Chong-tao,WANG Bing-gang.Drainage Ability of Porous Concrete in Road. Journal of Chang'an University:Natural Science Edition,2007,27(5):6-10. |

| [2] | 赵玉生.排水基层多孔混凝土强度发展规律研究.混凝土,2009(3):104-106. ZHAO Yu-sheng. Strength Development Law of Porous Concrete for Drainage Subbase Course. Concrete,2009(3):104-106. |

| [3] | 程波,赵永利,许涛,等.路面排水基层多孔混凝土性能试验研究.中外公路,2009,29(1):212-215. CHENG Bo,ZHAO Yong-li,XU Tao,et al. Experimental Study on Porous Concrete for Pavement Permeable Base. Journal of China & Foreign Highway,2009,29(1): 212-215. |

| [4] | 许燕莲,李荣炜,余其俊,等.多孔混凝土孔隙的表征及其与渗透性的关系研究.混凝土,2009(3):16-20. XU Yan-lian,LI Rong-wei,YU Qi-jun,et al. Pore Representation and the Relationship between Pore and Permeability of the Porous Concrete. Concrete,2009(3):16-20. |

| [5] | 袁剑波,侯锋锋,冯新军,等.多孔水泥混凝土有效空隙率影响因素研究.公路,2013(3):172-175. YUAN Jian-bo,HOU Feng-feng,FENG Xin-jun,et al.Research on the Influencing Factors in Effective Air Void of Porous Cement Concrete.Highway,2013(3):172-175. |

| [6] | 孙家伟,王崇涛,郑木莲,等.排水基层多孔混凝土的物理力学性质.公路,2006(增2):349-353. SUN Jia-wei,WANG Chong-tao,ZHENG Mu-lian,et al.Physical and Mechanical Performance of Porous Concrete for Drainage Base. Highway,2006(S2): 349-353. |

| [7] | 蒋明镜,周雅萍,陈贺.不同胶结厚度下粒间胶结力学特性的试验研究.岩土力学,2013,34(5):1264-1273. JIANG Ming-jing,ZHOU Ya-ping,CHEN He. Experimental Study of Mechanical Behaviors of Bonded Granules under Different Bond Thicknesses.Rock and Soil Mechanics,2013,34(5):1264-1273. |

| [8] | 田威,党发宁,陈厚群.基于细观损伤的混凝土破裂过程的三维数值模拟与CT试验验证.岩土力学,2010(增2):428-433. TIAN Wei,DANG Fa-ning,CHEN Hou-qun. 3D Numerical Simulation of Concrete Failure Process and CT Verification Based onMeso-damage. Rock and Soil Mechanics,2010(S2):428-433. |

| [9] | 杨静,蒋国梁.透水性混凝土路面材料强度的研究.混凝土,2000(10):27-28. YANG Jing,JIANG Guo-liang. A Study on Strength of Pervious Concrete as Pavement Material. Concrete,2000(10):27-28. |

| [10] | 奚新国.高孔隙率低碱度胶凝材料的研究[D].南京:南京工业大学,2003. XI Xin-guo. Study on the Cementitious Materials with High Porosity and Low Alkalinity[D]. Nanjing:Nanjing University of Technology,2003. |

| [11] | 郑木莲.多孔混凝土排水基层研究.西安:长安大学,2004. ZHENG Mu-lian. Study on Porous Concrete Permeable Base.Xi'an:Chang'an University,2004. |

| [12] | 郑木莲,陈拴发,王崇涛.多孔混凝土的强度特性.长安大学学报:自然科学版,2006,26(4):20-25. ZHENG Mu-lian,CHEN Shuan-fa,WANG Chong-tao. Strength Character of Porous Concrete. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition,2006,26(4):20-25. |

| [13] | 郑木莲,王秉纲,胡长顺.多孔混凝土疲劳性能的研究. 中国公路学报,2004,17(1):11-15. ZHENG Mu-lian,WANG Bing-gang,HU Chang-shun. Study of Fatigue Property of Porous Concrete.China Journal of Highway and Transport,2004,17(1):11-15. |

| [14] | 陈瑜.公路隧道高性能多孔水泥混凝土路面研究[D].长沙:中南大学,2007. CHEN Yu. Study on High-performance Porous Cement Concrete Pavement for Highway Tunnel[D]. Changsha: Central South University,2007. |

| [15] | 李来宾,霍玉娴,石文军,等.新型路面结构层:中国,CN200410056891.9[P].2005-03-02. LI Lai-bin,HUO Yu-xian,SHI Wen-jun,et al.New Pavement Structure Layer: China,CN200410056891.9[P]. 2005-03-02. |

2014, Vol. 31

2014, Vol. 31