扩展功能

文章信息

- 邹桂莲, 徐剑, 胡金龙

- ZOU Gui-lian, XU Jian, HU Jin-long

- 基于沥青胶浆试验研究低标号沥青混合料设计原则

- Design Principle of Low Grade Asphalt Mixture Based Asphalt Mortar Test

- 公路交通科技, 2014, 31(10): 21-25,44

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2014, 31(10): 21-25,44

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2014.10.004

-

文章历史

- 收稿日期:2013-8-16

2. 交通运输部公路科学研究院, 北京 100088

2. Research Institute of Highway, Ministry of Transport, Beijing 100088, China

沥青是决定沥青路面工程质量的最重要的工程材料之一,虽然沥青在路面材料中所占比例不大,但其全面而深刻地影响着沥青路面的使用性能。近些年,随着我国经济的高速发展,道路交通日益繁重,且重载交通比例大,超载超限情况严重,频频出现的极端高温天气加剧了沥青路面车辙病害的发生,甚至在我国的北方地区,车辙也是主要病害类型。为解决车辙问题,一些实体工程中,一方面使用更硬的低标号沥青,一方面强调在混合料设计过程中通过减少沥青用量的方法来防治车辙病害,低标号沥青混合料的油石比甚至低于3.5%,这是沥青混合料设计中存在的误区。文中以沥青胶浆试验为切入点,探讨低标号沥青混合料设计的基本原则。 1 原材料

研究采用市场占有率较高的、具有代表性的2个国产低标号石油沥青,一个是30#沥青、一个是50#沥青,沥青的主要性能指标如表 1所示。研究采用的矿质集料为石灰岩集料,规格分别为0~ 3 mm石屑,3~5 mm碎石,5~10 mm碎石和10~20 mm碎石,矿粉为石灰石矿粉,0.075 mm筛孔通过百分率为86.0%,所有集料的技术指标能够满足高等级公路使用的质量要求。

| 指标 | 30#沥青 | 50#沥青 | |

| 25 ℃针入度/(0.1 mm) | 37 | 56 | |

| 针入度指数 | 0.49 | -0.34 | |

| 软化点/℃ | 57.5 | 53 | |

| 延度/cm10 ℃15 ℃ | 10 ℃ | 6.0 | 21.9 |

| 15 ℃ | 26.7 | >100 | |

| 黏度(60 ℃)/(Pa·s) | 918 | 470 | |

| 质量变化 | -0.03 | -0.08 | |

| 残留针入度比 | 73.5 | 69.7 | |

| 延度 | 10 ℃ | 0.5 | 8.5 |

| (老化后)/cm | 5 ℃ | 7.0 | 21.3 |

沥青以及沥青胶浆是典型的流变材料,对它们流变特性的研究更能反映其力学特性的本质[1,2,3,4,5,6,7]。美国战略公路研究计划(SHRP)最引人注目的研究成果之一就是采用了流变学的研究方法,并引入流变学上的参数作为评价沥青路用性能的技术指标,例如车辙因子G*/ sinδ、疲劳因子G* sinδ、劲度模量(S)、蠕变速率(m)等,形成沥青路用性能规范。SHRP沥青路用性能规范采用动态剪切流变仪(DSR)、弯曲梁流变仪(Bending Beam Rheometer,简称BBR)等评价沥青的流变行为。邹桂莲等人最早借助于这类流变学仪器研究沥青胶浆的流变行为[8,9,10]。后来很多国内很多研究者采用此类的研究方法[11,12],但对沥青胶浆测试结果的解读,以及映射到沥青混合料配合比设计中的意义需要进一步探讨。 2.2 动态剪切流变试验结果与分析

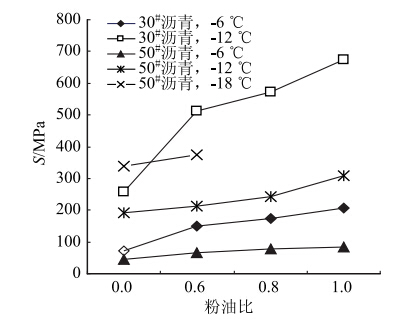

本研究采用AR-2000型动态剪切流变仪(见图 1)对沥青及沥青胶浆测试车辙因子,研究采用的粉油比(沥青胶浆中矿粉与沥青的质量比)为0.6,0.8,1.0,与通常沥青混合料中的粉油比变化范围一致。试验结果如图 2所示。

|

| 图 1 AR-2000型动态剪切流变仪 Fig. 1 AR2000 dynamic shear rheometer |

|

| 图 2 粉油比对车辙因子的影响 Fig. 2 Effect of filler-asphalt ratio on rut factor |

车辙因子G*/sinδ反比于黏性流动变形所耗散的能量,随着G*/sinδ增大,车辙抵抗能力越强。随着粉油比增加,沥青胶浆的车辙因子不断提高,且基本呈直线上升关系,说明粉油比增大,可提高沥青胶浆的抗车辙能力。相同粉油比、相同试验温度条件下,30#沥青胶浆的车辙因子高于50#沥青胶浆,但是30#沥青胶浆0.6粉油比条件下的车辙因子与50#沥青胶浆0.8~1.0粉油比条件下的车辙因子大致相当,说明提高粉油比与降低沥青标号对高温性能的贡献基本相当。

利用动态剪切流变仪可测定沥青或沥青胶浆试样在不同频率、不同温度条件下的力学响应,并以频率谱或者温度谱的形式表现其流变学特性,使得我们能够在较宽的频率范围或者温度范围了解材料的黏弹性力学行为,这样的测试分析方法通常称为动态力学性能谱(DMA),获得的流变指标曲线,称为主曲线。本研究以50#沥青为例,研究低温时沥青胶浆的损失模量主曲线,试验温度从-20~30 ℃变化,从主曲线形态可分析其重要的信息,试验结果如图 3所示。

|

| 图 3 粉油比对50#沥青胶浆的损失模量主曲线影响 Fig. 3 Effect of filler-asphalt ratio on loss modulus of master curves of No.50 asphalt mortar |

动态剪切试验结果中得到复数剪切模量G*,它可分解为储存剪切模量G′和损失剪切模量G″,储存模量G′代表沥青劲度的弹性部分;而损失模量G″代表沥青劲度的黏性部分,即变形中不可恢复的部分。图 4表明,相同温度条件下,随着粉油比增大沥青胶浆的损失模量增大,说明其变硬变脆,黏性流动能力降低,对低温性能不利。

|

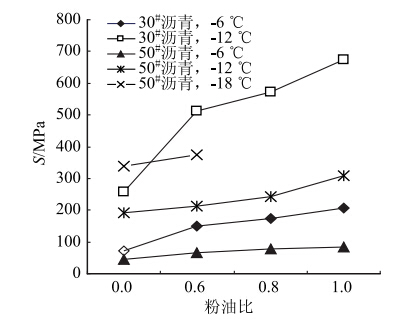

| 图 4 粉油比对劲度模量S的影响 Fig. 4 Effect of filler-asphalt ratio on stiffness modulus |

采用弯曲梁蠕变试验进行沥青结合料试验时,沥青小梁试样的尺寸为101.6 mm×12.7 mm×6.4 mm,进行沥青胶浆(沥青+矿粉)低温弯曲蠕变试验时采用的试件尺寸相同。制备沥青胶浆时注意沥青与矿粉需要充分混合均匀,浇模与试验都需要在尽可能短的时间内完成(48 h内),避免因矿粉沉降引起的试件内矿粉材料的不均匀分布。

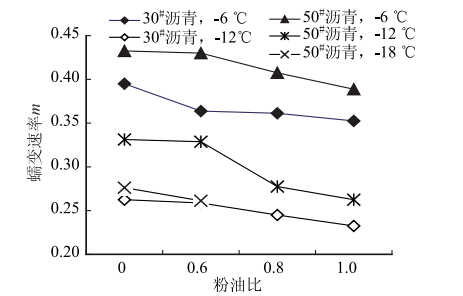

沥青胶浆低温小梁弯曲蠕变试验的试验结果如图 4、图 5所示。

|

| 图 5 粉油比对蠕变速率m的影响 Fig. 5 Effect of filler-asphalt ratio on creep rate |

试验结果表明,同一种沥青,在相同试验温度下,粉油比越大,沥青胶浆的低温劲度模量越大,蠕变速率m值越小,这说明粉油比对沥青胶浆的低温性能影响比较显著。30#沥青-6 ℃条件下粉油比1.0的沥青胶浆劲度模量与50#沥青-12 ℃条件下0.6粉油比沥青胶浆的劲度模量基本相当;30#沥青-12 ℃条件下粉油比0.6的沥青胶浆m值与50#沥青-12 ℃条件下1.0粉油比沥青胶浆的m值基本相当,也与50#沥青-18 ℃条件下粉油比0.6的沥青胶浆m值基本相当。这说明增大粉油比与降低沥青标号对沥青低温性能的影响在某一水平上大致相当,粉油比对沥青胶浆低温性能的影响是比较显著的。 2.4 沥青胶浆中粉油比对混合料性能的影响

沥青胶浆试验表明,随着粉油比的增加,反映高温性能的车辙因子不断提高,而反映低温性能的损失模量、低温劲度模量、蠕变速率等指标均随着粉油比增加沥青胶浆的低温性能变差。

沥青混合料可以看做三级分散体系,沥青胶浆是最细一级的分散体系,在这个分散系中,矿粉是唯一的矿质集料,因此,在胶浆体系中的粉油比也是石油比(集料与沥青的比例,油石比的倒数),是沥青用量的概念。如果这样解读粉油比对路用性能指标的影响,那么指导我们进行混合料设计的原则将发生改变。为了说明沥青胶浆试验的粉油比映射的是沥青混合料中的粉油比还是沥青混合料中的石油比,我们通过沥青混合料试验进行验证。 3 沥青混合料性能验证 3.1 沥青混合料基准配合比与试验设计

为了研究沥青用量(油石比)和粉油比对沥青混合料性能的影响,首先确定一个基准配合比,基准配合比采用某实体工程的AC-16C矿质集料配合比,如表 2所示。通过实验室内沥青混合料的目标配合比设计,基准配合比中的油石比为5.0%,此时的矿粉用量为6.4%。

| AC-16 | 通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分率/% | ||||||||||

| 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | |

| 级配上限 | 100 | 90 | 76 | 60 | 34 | 20 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 |

| 级配下限 | 100 | 100 | 92 | 80 | 62 | 48 | 36 | 26 | 18 | 14 | 8 |

| 级配中值 | 100 | 95 | 84 | 70 | 48 | 34 | 24.5 | 17.5 | 12.5 | 9.5 | 6 |

| 目标级配 | 100 | 99.4 | 87.5 | 65.7 | 38.3 | 28.2 | 20.2 | 14.3 | 10.7 | 8.0 | 6.4 |

为了区分油石比和粉油比对沥青混合料路用性能的贡献,第一组试验为基准配合比沥青混合料;第二组试验保持矿粉用量不变,矿质集料的级配组成不变,油石比提高0.3%;第三组试验保持粉油比不变,油石比提高0.3%的基础上,矿粉用量随之提高至6.8%。为了说明沥青标号对混合料性能的影响,试验用沥青采用30#沥青与50#沥青两种,因此,三组沥青混合料配合比因沥青种类不同,变成六组试验,然后对六组沥青混合料进行高温车辙试验与低温弯曲试验。 3.2 沥青混合料路用性能试验结果与分析

六组沥青混合料高温车辙试验与低温弯曲试验的试验结果如表 3所示。试验结果表明,沥青混合料配合比相同的情况下(矿料级配、沥青用量均相同),50#沥青混合料的低温性能优于30#沥青混合料的低温性能。但同时也表明,单一提高沥青用量0.3%,即可明显提高沥青混合料的低温性能,且30#沥青混合料的油石比提高0.3%之后(油石比5.3%),低温破坏应变与50#沥青基准配合比(油石比5.0%)的低温破坏应变基本相当,这说明提高油石比0.3%与降低沥青标号对低温性能影响的显著性大致相等。但是结合高温性能分析,单一提高油石比在提高低温性能的同时,混合料的车辙动稳定度明显下降,这说明高温抗车辙能力降低,因此考虑低温性能时必须考虑与之联动的高温性能。如果在提高油石比0.3%的同时,相应提高矿粉用量,维持粉油比不变,那么可以看出,低温性能同样得到改善。30#沥青混合料的低温极限破坏应变由1 792 με提高至1 910 με;50#沥青混合料的低温性同样能得到提高,提高幅度虽然略低于仅提高油石比的混合料,但是相差不多,且高温性能没有损失,车辙动稳定度没有减小。这说明单一提高油石比高温性能与低温性能是一对矛盾,但是如果保持粉油比不变,提高沥青胶浆的数量,低温性能得到提高的同时,高温性能基本不变。

| 沥青混合料类型 | 试验项目 | 基准配合比(油石比5.0%,矿粉6.4%) | 提高沥青用量(油石比5.3%,矿粉6.4%) | 提高胶浆用量,粉油比不变(油石比5.3%,矿粉6.8%) |

| 30#沥青混合料 | 低温极限破坏应变/με | 1 792 | 1 949 | 1 910 |

| 50#沥青混合料 | 低温极限破坏应变/με | 1 964 | 2 105 | 2 049 |

| 30#沥青混合料 | 60 ℃车辙动稳定度/(次·mm-1) | 2 288 | 1 857 | 2 316 |

| 50#沥青混合料 | 60 ℃车辙动稳定度/(次·mm-1) | 1 829 | 1 451 | 1 896 |

沥青配合比设计分为矿质集料级配组成设计与确定沥青最佳用量两个部分,矿质集料级配组成设计是为了获得集料最大的嵌挤作用,而最佳沥青用量的本质是最佳沥青膜厚度。沥青混合料的高温抵抗车辙的能力取决于抗剪强度,沥青混合料的抗剪强度取决于黏结力与内摩擦角。充分嵌挤的集料可获得大的内摩擦角,而沥青用量的影响比较复杂,随着沥青用量的增加,裹覆在集料表面的沥青膜厚度不断增厚,黏结力不断提高,但是沥青膜厚度增大到一定程度后,沥青混合料中自由沥青数量增多,相邻的沥青膜之间不以结构沥青相连接,黏结力下降,且随着沥青膜厚度的增加,混合料的内摩擦角不断减小。因此,对抗剪强度或沥青混合料的高温抗永久变形能力而言,存在最佳沥青用量(也就是最佳沥青膜厚度)。可以说,目前沥青混合料设计的本质是以首先保证高温性能为基础的。在沥青混合料中,矿粉的用量虽然仅占质量的6%左右,但是比表面积大约占矿料表面积的80%,因此沥青膜厚度主要取决于粉油比。

沥青混合料中抵抗开裂的是沥青胶浆,因此,沥青越多,沥青混合料抵抗开裂的能力越强。在混合料设计时不仅要保证粉油比较高(满足高温性能),同时要保证沥青用量(满足低温性能),可以将沥青路面对高温性能与低温性能的要求统一起来。

沥青胶浆试验中的粉油比可以有不同的解读,对高温性能而言,沥青胶浆车辙因子的发展规律可以映射到沥青混合料中,因为对高温性能,沥青膜厚度是决定因素,在矿质集料中,矿粉的表面积大,粉油比可以反映沥青混合料中沥青膜厚度的变化;但对于低温性能而言,沥青胶浆试验中的粉油比映射的是沥青混合料中石油比的概念,粉油比越大,沥青用量越少,因此,沥青胶浆的低温性能越差。沥青的标号越低,沥青胶浆及其混合料的低温性能越差,因此低标号沥青在混合料设计中对保证足够的沥青胶浆数量的要求更迫切。如果对沥青胶浆低温性能指标的研究,以这种解读方式去理解,那么文献中的一些研究结论能够得到更好的解释[11,12]。

沥青胶浆试验与沥青混合料的验证试验,指导我们在低标号沥青混合料设计中,应优先选用矿粉用量多的骨架密实结构的沥青混合料类型,这类沥青混合料不仅高温性能好,也能保证足够的低温抗裂性,其抵抗疲劳开裂的能力也强。目前在实体工程中,大规模选用ATB作为低标号沥青混合料的设计类型,技术风险很高。单纯强调减少沥青用量抵抗高温车辙的做法是不足取的,是沥青混合料设计的误区。

SHRP研究计划认为沥青对混合料低温性能的贡献率占87%,不应仅仅看作是沥青性能指标的贡献,也包括沥青用量的贡献。从本案例的数据中分析,提高油石比0.3%对低温性能数据改变的显著性与降低标号(50#变为30#)对低温性能数据改变的显著性基本一致。 4 结论

(1)沥青胶浆的高温性能试验中,粉油比增大,车辙因子不断提高,沥青针入度等级降低,车辙因子增大,这一试验规律可映射到沥青混合料试验中。因为对于高温性能,沥青膜厚度是决定因素,而矿粉的表面积占矿质集料表面积的80%左右,沥青混合料中粉油比与沥青胶浆粉油比反映的沥青膜厚度的变化具有一致性。

(2)对于低温性能而言,沥青胶浆试验中的粉油比映射的是沥青混合料中石油比(集料与沥青的比例)的概念,粉油比越大,沥青用量越少,因此,沥青胶浆的低温性能越差。

(3)为了在不损害高温性能的前提下提高混合料的低温性能,低标号沥青混合料的设计原则是:在保持较高的粉油比不变的条件下,提高混合料中的沥青及其沥青胶浆的用量,单纯强调减少沥青用量抵抗高温车辙的做法是不足取的,是沥青混合料设计的误区,建议在低标号沥青混合料配合比设计中限定最小沥青用量。

(4)SHRP研究计划认为沥青对混合料低温性能的贡献率占87%,不应仅仅看作是沥青性能指标的贡献,也应包括沥青用量的贡献。

| [1] | 张肖宁,沥青与沥青混合料的粘弹力学原理及其应用[M].北京:人民交通出版社,2006. ZHANG Xiao-ning. Viscoelastic Mechanics Principle of Asphalt and Asphalt Mixture and Their Application [M].Beijing:China Communications Press, 2006. |

| [2] | ZOU Gui-lian, ZHANG Xiao-ning, XU Jian,et al,Morphology of Asphalt Mixture Rheological Master Curve[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2010,22(8):806-810. |

| [3] | ZHANG Xiao-ning, ZOU Gui-lian, XU Jian. Measurement of Zero-shear Viscosity in Asphalt [J]. International Journal of Pavement Research and Technology, 2009, 2(1):33-36. |

| [4] | 谭忆秋, 邵显智, 张肖宁.基于低温流变特性的沥青低温性能评价方法研究[J] ,中国公路学报,2002,15(3):1-5.TAN Yi-qiu, SHAO Xian-zhi, ZHANG Xiao-ning. Research on Evaluations Approach to Low-temperature Performance of Asphalt Based on Rheology Characteristic of Low Temperature [J]. China Journal of Highway and Transport, 2002,15(3):1-5. |

| [5] | HAO Pei-wen, ZHANG Deng-liang, HU Xi-ning. Evaluation Method for Low Temperature Anticracking Performance of Asphalt Mixture[J]. Journal of Xi'an Highway University, 2000, 20(3):1-5. |

| [6] | HO C H, ROMERO P. Low Design Temperatures of Asphalt Pavements in Dry Freeze Regions: Predicting by Means of Solar Radiation, Transient Heat Transfer, and Finite Element Method[R]. Washington, D. C. : Transportation Research Record , 2009. |

| [7] | HO S, ZANZOTTO L. The Low Temperature Properties of Conventional and Modified Asphalt Binders Evaluated by the Failure Energy and Secant Modulus from Direct Tension Tests [J]. |

| [8] | 邹桂莲,袁燕,张肖宁. 填料对沥青胶浆路用性能的影响 [J]. 华南理工大学学报: 自然科学版, 2005, 33 (1) : 51-56. ZOU Gui-lian, YUAN Yan, ZHANG Xiao-ning. Effect of Fillers on the Pavement Performance of Asphalt Binder[J]. Journal of South China University of Technology: Natural Science Edition, 2005, 33 (1): 51-56. |

| [9] | 邹桂莲, 张肖宁, 袁燕. 应用流变学的方法研究填料对沥青胶浆高温性能的影响[J]. 公路,2004(3):94-97. ZOU Gui-lian, ZHANG Xiao-ning, YUAN Yan. Effects of Filler on High-temperature Performance of Asphalt Binder Based on Rheological Method [J]. Highway, 2004(3):94-97. |

| [10] | 尹应梅,张肖宁,邹桂莲. 基于玻璃化转变温度的沥青混合料低温性能研究[J].华南理工大学学报:自然科学版, 2010,38(10):89-93. YIN Ying-mei, ZHANG Xiao-ning, ZOU Gui-lian. Investigation into Low-temperature Performance of Asphalt Mixtures Based on Glass Transition Temperature[J]. Journal of South China University of Technology, 2010,38(10):89-93. |

| [11] | 张文献,田斌. 粉胶比对沥青混合料低温性能影响的试验研究[J]. 公路,2007(11):181-184. ZHANG Wen-xian, TIAN Bin. Experimental Research on Effect of Filler-binder Ratio on Low-temperature Performance of Asphalt Mixture [J]. Highway, 2007(11):181-184. |

| [12] | 张争奇,王永财. 沥青胶浆对沥青混合料高低温性能的影响[J].长安大学学报:自然科学版,2006,26(2):1-5. ZHANG Zheng-qi, WANG Yong-cai. Influence of Asphalt Mortar on Hot Mix Asphalt Performance at High and Low Temperature[J]. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition, 2006,26(2):1-5. |

2014, Vol. 31

2014, Vol. 31