扩展功能

文章信息

- 姚形傲, 徐慧宁, 谭忆秋, 张红

- YAO Xing-ao, XU Hui-ning, TAN Yi-qiu, ZHANG Hong

- 细集料形貌的分维数评价及沥青混合料性能试验

- Evaluation of Fractal Dimension for Topography of Fine Aggregate and Performance Test of Asphalt Mixture

- 公路交通科技, 2014, 31(10): 7-12,20

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2014, 31(10): 7-12,20

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2014.10.002

-

文章历史

- 收稿日期:2013-8-2

细集料作为沥青混凝土的主要组成原材料之一,比例可达40%~50%;另一方面,与粗集料相比,细集料比表面积大,可以吸附更多的沥青,因而在沥青混凝土中起着填隙、传荷和胶结等方面的作用。形貌特性(宏观、细观、微观等多尺度的几何特征)作为细集料不可忽视的特性之一,是目前国内外关注的热点。目前世界各国对细集料形貌特性的分析主要采用间接的表征与评价方法——我国《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)以流动时间和未压实间隙率等间接方法评定细集料表面纹理和棱角性,美国材料和试验协会(ASTM)给出了集料颗粒形状和表面纹理的测量方法[1],也属于间接的测量和评定方法。然而,韩海峰、Tamer M. Breakah等人的研究显示,基于间接方法的细集料评价指标无法显著区分细集料的形貌特征,与沥青混合料路用性能间缺乏必要的联系[2,3]。

近年来,随着分形理论的不断发展,运用分维数评价集料的颗粒物形貌特征逐渐引起道路工作者的关注——张冬冬通过研究发现集料表面具有分形特性,集料形貌的不同使得分形数显著不同[4];陈国明通过测量粗集料颗粒表面轮廓曲线,建立了表征粗集料表面纹理的分维数指标并研究了其与沥青混合料性能的关系[5];胡小芳分析了分维数与形状指数的关系,结果表明分维数可以作为颗粒物表面形貌的表征指标[6]。上述研究表明,运用分维数评价集料形貌特性并分析其对沥青混合料性能的影响是合理可行的。

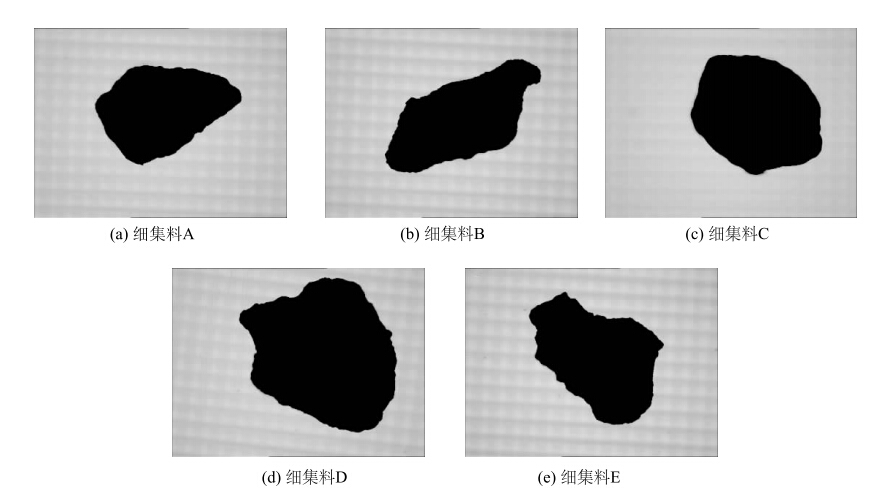

本文基于五种不同类型的细集料,采用体视显微镜与面光源结合的方法获取细集料颗粒的直接投影图像,运用颗粒分维模型得到的分维数来表征细集料的形貌特征,并分析分维数的分布规律,最后进行沥青混合料性能试验,考察细集料分维数对沥青混合料体积参数、高温稳定性、低温抗裂性和水稳定性的影响。 1 细集料形貌的测量 1.1 原材料性质

为分析细集料形貌对沥青混合料性能的影响,本文收集了来自于黑龙江、吉林等地的五种不同种类与生产工艺制得的细集料(2.36 mm以下),依据《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005),测试了每种细集料的物理性质,具体数据示于表 1。

| 细集料 | A | B | C | D | E |

| 种类 | 机制砂 | 石屑 | 天然砂 | 机制砂 | 机制砂 |

| 产地 | 吉林 | 吉林 | 黑龙江 | 黑龙江 | 黑龙江 |

| 加工工艺 | 除尘 | 除尘 | 除尘 | 未除尘 | 除尘 |

| 表观相对密度 | 2.755 | 2.747 | 2.618 | 2.780 | 2.820 |

| 形貌描述 | 近似立方体 表面较光滑 | 近似针状 表面较粗糙 | 近似球形 表面光滑 | 近似立方体 表面粗糙 | 近似立方体 表面粗糙 |

体视显微镜又称实体显微镜,是一种具有正像立体感的显微镜,被广泛地应用于材料表面观察、失效分析、断口分析等研究领域。使用具有高分辨率的体视显微镜可以保证所获图像的清晰性,同时为避免图像中背景与集料的难分辨性,采用小功率面光源作为背景光源。图像采集系统如图 1所示,图中1为准焦螺旋;2为物镜螺旋;3为载物台;4为面光源;5为体式显微镜;6为摄像机;7为电脑。

|

| 图1 细集料图像获取装置 Fig.1 Image acquisition device of fine aggregate |

不同类型细集料的级配存在差异,同种细集料不同粒径颗粒间形貌特性也有所不同,在研究细集料形貌特性的过程中,为消除集料级配与颗粒粒径的影响,Eyad Masad(2000)提出了基于0.6~1.18 mm 颗粒的细集料形貌特性分析方法[7,8],该方法认为同种细集料不同粒径间的形貌特征存在一定的相似性,而0.6~1.18 mm颗粒能较好地代表细集料总体的形貌特性。因此,本文借鉴该方法,采用体视显微镜与面光源结合的细集料几何形貌测量装置,获取了0.003 mm/pixel的分辨率下不同类型细集料的颗粒图像(0.6~1.18 mm,150 张/种集料),以分析细集料形貌特性,示于图 2中。

|

| 图 2 细集料颗粒图像 Fig. 2 Images of fine aggregate particles |

如图 2所示,细集料颗粒的投影轮廓能清晰地呈现于图像中,且不同细集料相差显著,这证明细集料的选取具有一定的代表性。2 细集料形貌的分维数评价 2.1 颗粒分维模型

分形理论的研究对象是自然界和非线性系统中出现的不光滑和不规则的几何形体,其数学基础是分形几何学。分形是指一类混乱但其局部与整体却具有相似结构的图案。换言之,分形对象具有标度不变性规律,即在度量尺度由ε变为λε之后,图形结构的细节特征保持不变[9,10,11,12,13,14,15,16]。

依据分形理论原理,颗粒形貌分维数由以下颗粒表面分维模型计算而得:对于一个不规则颗粒,当其重心处于最稳定状态时,随着测量显微镜或扫描电镜分辨率的提高,其精细结构不断出现,测定该颗粒投影轮廓的周长和由该投影轮廓所封闭的面积,二者的关系为:

。设斜率为k,则颗粒分维数为[6]:

。设斜率为k,则颗粒分维数为[6]:

由此可见,颗粒分维数是颗粒形貌状况的表征,分维数越小,细集料越接近球形,表面越光滑,凹凸程度也越小。

对获取的五种细集料0.6 mm颗粒图像,利用Image-Pro Plus(IPP)软件进行处理分析,获取单个颗粒的投影轮廓周长l和投影面积s,运用式(1)、(2)计算单颗粒的分维数。 2.2 细集料0.6 mm颗粒分维数的分布规律

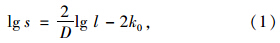

同一种类细集料的颗粒的生产和加工工艺相同,0.6 mm颗粒的尺寸也相近,但是不同颗粒的形状会有所差异,造成细集料不同颗粒的分维数大小呈现一定的随机性,并服从一定的分布规律。由分维数计算结果发现同一种细集料的分维数分布具有一定的集中性,因此本文采用三种常见的具有集中性的分布函数——正态分布、二参数威布尔分布及三参数威布尔分布分别对分维数D的试验数据进行拟合,并用残差平方和进行拟合优度检验,结果见表 2和图 3。

| 细集料 | 分布类型 | 形状参数 | 尺度参数 | 位置参数 | 残差平方和 |

| A | 正态 | — | 0.013 | 1.042 | 0.440 |

| 二参数威布尔 | 105.360 | 1.045 | — | 0.356 | |

| 三参数威布尔 | 1.816 | 0.023 | 1.021 | 0.019 | |

| B | 正态 | — | 0.010 | 1.038 | 0.142 |

| 二参数威布尔 | 122.155 | 1.041 | — | 0.196 | |

| 三参数威布尔 | 2.602 | 0.027 | 1.014 | 0.053 | |

| C | 正态 | — | 0.011 | 1.035 | 0.159 |

| 二参数威布尔 | 103.169 | 1.039 | — | 0.210 | |

| 三参数威布尔 | 2.181 | 0.027 | 1.012 | 0.058 | |

| D | 正态 | — | 0.012 | 1.043 | 0.192 |

| 二参数威布尔 | 99.025 | 1.047 | — | 0.266 | |

| 三参数威布尔 | 2.111 | 0.027 | 1.019 | 0.028 | |

| E | 正态 | — | 0.008 | 1.032 | 0.336 |

| 二参数威布尔 | 174.130 | 1.034 | — | 0.296 | |

| 三参数威布尔 | 2.287 | 0.016 | 1.017 | 0.055 |

|

| 图 3 细集料0.6 mm颗粒分维数的概率分布及拟合结果 Fig. 3 Probability distribution and fitting results of fractal dimension for 0.6 mm particles of fine aggregates |

从分布函数曲线可以看出,三参数威布尔分布能很好地拟合分维数分布的实测概率,正态分布和二参数威布尔分布的分布函数曲线与实测值存在一定的差距;从残差平方和来看,三参数威布尔分布的残差平方和均小于0.06,而正态分布和二参数威布尔分布的变化范围分别为0.14~0.44和 0.19~0.36。这说明与正态分布及二参数威布尔分布相比,三参数威布尔分布可以更好地描述分维数D的分布情况。 2.3 细集料分维数的计算结果

基于以上分析,依据统计学原理,以0.6 mm颗粒分维数的三参数威布尔分布概率密度峰值处的对应值,作为该细集料分维数的估计值,计算结果见表 3。

| 细集料 | A | B | C | D | E |

| 分维数 | 1.017 4 | 1.018 6 | 1.015 7 | 1.019 0 | 1.020 7 |

由表 3可见5种细集料分维数存在显著差异(该试验结果的误差为±0.000 1),且在1.015 7~1.020 7范围内波动,天然砂的分维数较低,机制砂和石屑相对较高。结合表 1中细集料形貌的描述及分维数的物理意义,可见细集料颗粒越接近球体、表面越光滑、凹凸度越小,则分维数越小;反之分维数越大。 3 沥青混合料性能试验 3.1 原材料与试验级配

沥青采用辽宁盘锦90#基质沥青,粗集料为黑龙江地产玄武岩,矿粉由石灰岩磨细制得(仅使用0.075 mm以下部分),细集料选用以上五种细集料。

试验配合比采用单档配料的方式,级配采用《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)规定的AC-13级配范围中值(表 4),对粗细集料筛分并回配。

| 筛孔尺寸/mm | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |

| 通过百分率/% | 100 | 95 | 76.5 | 53 | 37 | 26.5 | 19 | 13.5 | 10 | 6 |

不同的细集料对应的最佳油石比不同,然而针对每种细集料确定其最佳油石比无疑大大增加试验量,且在不同的油石比下难以研究不同细集料对应混合料的体积参数的差别。因此,本文为便于进行试验研究,采用上述五种不同的细集料,保持粗集料、沥青及矿粉的品种和用量不变,统一在4.3%的沥青用量下成型试件。按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG—E20 2011)分别进行车辙试验(T0719—2011)、小梁弯曲试验(T0715—2011)和冻融劈裂试验(T0729—2011),以考察不同细集料形貌对沥青混合料体积参数、高温稳定性、低温抗裂性和水稳定性的影响,试验结果汇总于表 5。

| 细集料种类 | 空隙率/% | 沥青饱和度/% | 动稳定度/(次 ·mm-1) | 极限弯拉应变εb/με | 冻融劈裂强度比TSR/% |

| A | 4.3 | 69.5 | 2 187 | 1 900 | 83.3 |

| B | 4.7 | 67.5 | 2 082 | 2 335 | 86.7 |

| C | 3.1 | 75.1 | 709 | 1 425 | 72.4 |

| D | 5.5 | 64.6 | 1 864 | 2 051 | 63.8 |

| E | 5.9 | 64.5 | 1 951 | 1 910 | 77.4 |

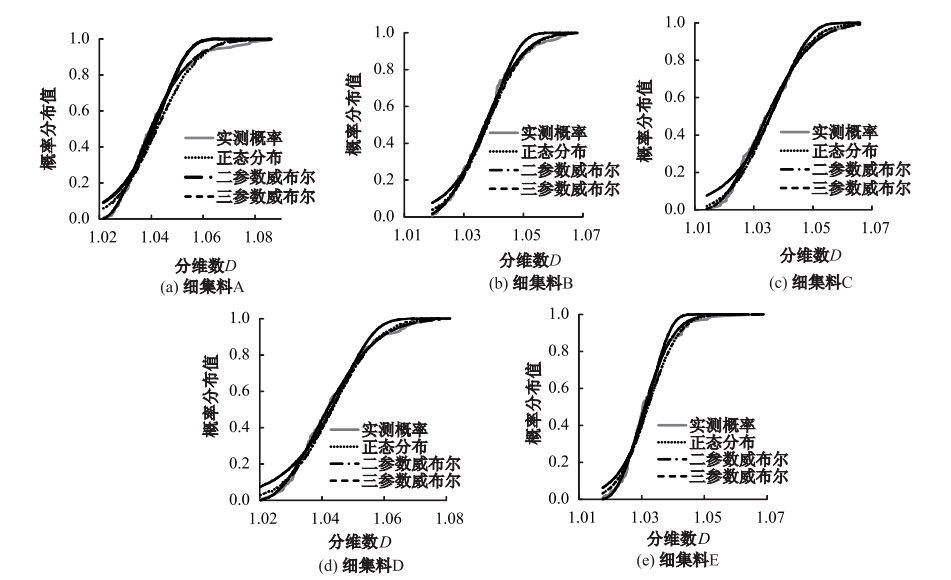

沥青混合料的空隙率和沥青饱和度随细集料分维数变化而波动的情况如图 4所示,可以看出随着细集料分维数的增加,沥青混合料的空隙率逐渐增大,沥青饱和度逐渐减小:当细集料分维数为1.015 7时,沥青混合料的空隙率为3.1%,沥青饱和度为75.1%;随着细集料分维数增加至1.020 7,沥青混合料的空隙率增大至5.9%,沥青饱和度相应地减小至64.5%。同时,试验结果显示,沥青混合料空隙率和沥青饱和度均与细集料的分维数表现出显著的线性相关关系,相关系数R2分别为0.95和0.89。上述研究结果表明细集料形貌对沥青混合料的体积参数影响显著,细集料越接近立方体,凹凸程度越大,表面越粗糙,在沥青混合料的压实过程中内摩阻力越大,压实就越困难,从而导致空隙率越大,沥青饱和度越小。

|

| 图 4 细集料分维数与沥青混合料体积参数的关系 Fig. 4 Relation between fractal dimension of fine aggregate and volumetric parameter of asphalt mixture |

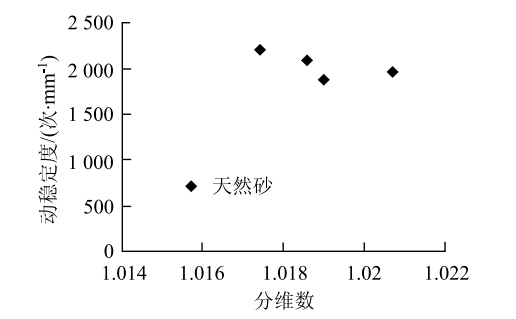

本文以动稳定度来评价沥青混合料的高温稳定性。如图 5所示,不同细集料形成的沥青混合料的动稳定度存在一定的差异,天然砂由于其棱角性差且岩性多为中性或酸性,从而导致颗粒与沥青的黏附性差,因此其所形成的沥青混合料的动稳定度很低。当不考虑天然砂时,沥青混合料的动稳定度与细集料的分维数未表现明显的变化趋势:随着分维数由1.017 4增加至1.020 7,沥青混凝土动稳定度从2 187 次/mm变化至1 864 次/mm,动稳定度虽然呈现了一定的下降趋势,但是变化并不显著。上述研究表明,在相同的沥青用量下,细集料形貌的差异对沥青混凝土高温稳定性的影响不显著。

|

| 图 5 细集料分维数与沥青混合料动稳定度的关系 Fig. 5 Relation between fractal dimension of fine aggregate and dynamic stability of asphalt mixture |

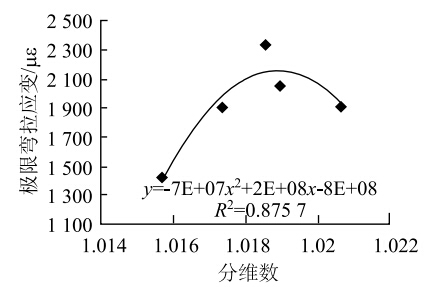

本文以极限弯拉应变来评价沥青混合料的低温抗裂性,如图 6所示,不同细集料形成的沥青混合料的极限弯拉应变存在显著的差异,随着细集料分维数的增大,沥青混合料的极限弯拉应变表现出先增大后减小的变化规律,且在分维数为1.018 8左右时,达到极大值。上述结果表明,在一定范围内,随着细集料颗粒形状趋近立方体,凹凸程度的增大,集料与沥青间的黏结性提高,沥青混合料的低温抗裂性增强。然而由于不同沥青混合料的沥青用量相同,当分维数超过该范围时,细集料颗粒凹凸程度的增加反而令集料表面吸附的沥青膜变薄,从而削弱了沥青混合料的低温抗裂性。

|

| 图 6 细集料分维数与混合料极限弯拉应变的关系 Fig. 6 Relation between fractal dimension of fine aggregate and ultimate flexural strain of asphalt mixture |

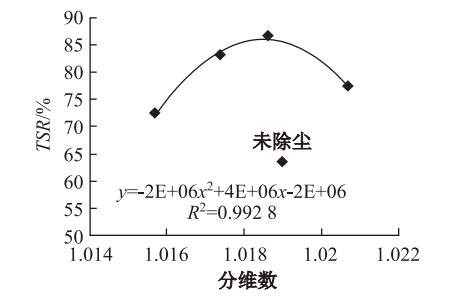

本文以冻融劈裂试验的劈裂强度比(TSR)来评价沥青混合料的水稳定性。为分析细集料形貌特性对沥青混合料水稳定性的影响,对除D类以外的其他四种除尘的细集料进行分析,以排除细集料洁净程度对沥青混合料水稳定性的干扰。如图 7所示,可以看出随着细集料分维数由1.015 7增大至1.020 7,沥青混合料的冻融劈裂强度比呈现了先增大后减小的规律,并在分维数为1.018 5左右处,达到最大值。产生上述结果的原因为:细集料形貌对沥青混合料水稳定性的影响主要是通过对混合料的压实性质和黏结性质的影响实现的。细集料形貌特性的不同,使混合料的和易性产生差异。混合料的空隙率等体积指标与细集料分维数有较好的线性关系,当空隙率在较小范围内时,空隙率的变化对混合料水稳定性的影响较小,此时细集料越接近立方体,凹凸程度越大,表面越粗糙,对沥青吸附作用越强,混合料的黏结力越大,水稳定性增强。当混合料空隙率超过一定范围时,空隙率的增加导致了TSR急剧下降。

|

| 图 7 细集料分维数与沥青混合料劈裂强度比的关系 Fig. 7 Relation between fractal dimension of fine aggregate and split strength ratio of asphalt mixture |

(1)本文采用体视显微镜与面光源结合的细集料形貌测量方法获取了0.003 mm/pixel分辨率下的0.6 mm颗粒图像,采用颗粒分维模型计算并分析了细集料分维数,结果表明细集料0.6 mm颗粒的分维数服从三参数威布尔分布,不同细集料的分维数具有显著差异。

(2)细集料分维数与沥青混合料的体积参数呈现出了显著的线性相关性。随着细集料分维数的增大,沥青混合料的空隙率增加,沥青饱和度减小。

(3)细集料分维数对沥青混合料的低温抗裂性和水稳定性影响较大, 而对混合料高温稳定性影响不明显。随着分维数的增大,混合料的极限弯拉应变和冻融劈裂强度比均是先增加后减小,在一定范围内存在最大值。

| [1] | ASTM-D3398-00, Standard Test Method for Index of Aggregate Particle Shape and Texture [S]. |

| [2] | 韩海峰,吕伟民.细集料棱角性对沥青混合料性能的影响 [J]. 同济大学学报:自然科学版, 2002, 30(3): 303-306. HAN Hai-feng, LV Wei-min. Effect of Fine Aggregate Angularity on Hot-mix Asphalt Properties [J]. Journal of Tongji University: Natural Science Edition, 2002, 30(3): 302-306. |

| [3] | BREAKAH T M, BAUSANO J P, WILLIAMS R C, et al. The Impact of Fine Aggregate Characteristics on Asphalt Concrete Pavement Design Life [J]. International Journal of Pavement Engineering, 2011, 2(12): 101-109. |

| [4] | 张冬冬. 沥青混合料集料几何特性研究 [D]. 西安: 长安大学, 2010. ZHANG Dong-dong. Study on Geometric Characteristics of Aggregates for Asphalt Mixture [D]. Xi'an: Chang'an University, 2010. |

| [5] | 陈国明,周纯秀,谭忆秋,等. 粗集料表面纹理的分形评定及沥青混合料性能试验 [J]. 交通运输工程学报, 2009,9(4): 1-5. CHEN Guo-ming, ZHOU Chun-xiu, TAN Yi-qiu, et al. Fractal Evaluation of Surface Texture for Coarse Aggregate and Performance Test of Asphalt Mixture [J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2009, 9(4): 1-5. |

| [6] | 胡小芳. 颗粒表面分维与其形状指数关系研究 [J]. 中国粉体技术, 2007(2): 14-17. HU Xiao-fang. Study on Relation Between Surface Fractal Dimension and It's Particle's Shape Index[J]. China Powder Science and Technology, 2007(2): 14-17. |

| [7] | MASAD E, BUTTON J W. Unified Imaging Approach for Measuring Aggregate Angularity and Texture [J]. |

| [8] | MASAD E, OLCOTT D, WHITE T, et al. Correlation of Fine Aggregate Imaging Shape Indices with Asphalt Mixture Performance [J]. |

| [9] | 杜白雨,王毅力,石宝友,等.不同尺度下颗粒活性炭表面分形特征的研究 [J]. 计算机与应用化学,2006, 23(12):1231-1238. DU Bai-yu, WANG Yi-li, SHI Bao-you, et al. Study on the Surface Fractal Properties of Granular Activated Charcoal on Different Scales [J]. Computers and Applied Chemistry,2006, 23(12):1231-1238. |

| [10] | 葛世荣.粗糙表面的分形特征与分形表达研究 [J]. 摩擦学学报,1997,17(1):73-80.GE Shi-rong. The Fractal Behavior and Fractal Characterization of Rough Surfaces [J]. Tribology, 1997,17(1):73-80. |

| [11] | 王建军,魏宗信.粗糙表面轮廓分形维数的计算方法 [J]. 工具技术,2006,40(8):73-75. WANG Jan-jun, WEI Zong-xin. Computation Method for Fractal Dimension of Rough Surface Profile [J]. Tool Engineering,2006,40(8):73-75. |

| [12] | 李毅,谢利利,王名福,等.粉体颗粒形貌特征的提取与识别技术 [J]. 重庆大学学报:自然科学版,2000, 23(5):67-69. LI Yi, XIE Li-li, WANG Ming-fu, et al. Study of Drawing and Recognizing Particle Appearance[J]. Journal of Chongqing University: Natural Science Edition ,2000, 23(5):67-69. |

| [13] | 周银军,陈立,刘欣桐,等.河床表面分形特征及其分形维数计算方法 [J]. 华东师范大学学报:自然科学版,2009(3):170-178. ZHOU Yin-jun, CHEN Li, LIU Xin-tong, et al. Study on Fractal Properties of a River Bed and the Calculation Method of Its Fractal Dimension [J]. Journal of East China Normal University: Natural Science Edition,2009(3):170-178. |

| [14] | 黄继承,黄澎. 沥青混合料集料分形和性状相关性研究 [J]. 同济大学学报:自然科学版,2006,34(12): 1633-1636. HUANG Ji-cheng, HUANG Peng. Relativity Study on Aggregates Fractal and Mechanics Indexes of Asphalt Mixture[J]. Journal of Tongji University: Natural Science Edition, 2006,34(12): 1633-1636. |

| [15] | 杨瑞华,许志鸿. 密级配沥青混合料集料分形分维与路用性能的关系 [J]. 土木工程学报,2007,40(3): 98-109. YANG Rui-hua, XU Zhi-hong. Relationship between Fractal Dimension and Road Performance of Dense-gradation Asphalt Mixture [J]. China Civil Engineering Journal, 2007,40(3): 98-109. |

| [16] | 陈国明,谭忆秋,王哲人,等. 沥青混合料级配曲线走向的分形研究 [J]. 公路交通科技,2005,22(1):1-4. CHEN Guo-ming, TAN Yi-qiu, WANG Zhe-ren, et al. Fractal Study of Grading Curve Trend of the Asphalt Mixtures [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2005,22(1):1-4. |

2014, Vol. 31

2014, Vol. 31