扩展功能

文章信息

- 王皓, 虞明远, 孙振填, 张学弛, 杨涵

- WANG Hao, YU Ming-yuan, SUN Zhen-tian, ZHANG Xue-chi, YANG Han

- 基于Agent的共享出行仿真: 一个系统的文献综述

- Agent-based Simulation on Shared Mobility: A Systematic Literature Review

- 公路交通科技, 2021, 38(12): 110-121

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(12): 110-121

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.12.013

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-09-28

近年来,随着移动互联技术发展,共享出行模式发展迅速。共享出行模式一方面满足了消费者“求而不得”的自驾需求;另一方面,避免了车辆闲置无法被有效利用带来的浪费,共享出行逐渐成为公众的出行选择。

我国从最初的预约出租车服务,通过不断融资和战略调整,延伸出专车服务、代驾服务、拼车出行等众多业务。共享出行企业与高德地图、携程旅行、微信等不同行业合作,持续扩大行业规模。然而,共享出行繁荣发展的背后,如何完善相关法律、提高监管力度,确定合理的共享规模等问题被广泛的讨论和研究。实施合理的管理措施来促进行业更好的发展成为各国普遍诉求。运用科学的方法,特别是低成本的仿真试验来获得具有参考价值的行业规制是学术界广泛探讨的重要领域。研究共享出行的交通系统是复杂的,需要系统地考虑人、车辆、道路网络和环境场景之间的相互作用。其中一种基于Agent的仿真方法能够满足模拟这种复杂系统的要求。

基于Agent模型(Agent-based Model,ABM)采用自下而上的方法使用自治代理来模拟复杂系统中的实体。它在灵活性、层次性和直观性上优于传统的模型和模拟方法,模型能够从个体到整体,从微观到宏观研究复杂系统。此外,与传统的仿真模型相比,基于Agent的建模还可以考虑代理(人、车)的有限理性和行为异质性,因此,在共享出行仿真系统中建立大规模的代理群体来满足其中复杂的系统关系是可行的。

国际上基于Agent的共享出行仿真研究较多,但当前缺乏对该领域最新发展和前沿研究进行综述的研究。本研究系统地总结、归纳、综合量化分析当前国际上基于Agent共享出行仿真最前沿研究,并对该方法的未来发展进行系统的评估。

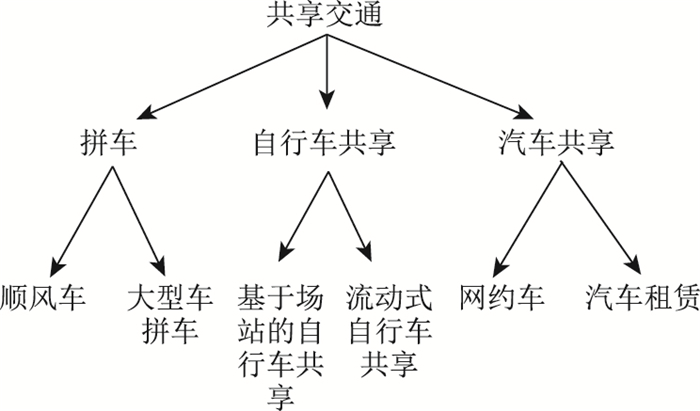

1 方法研究 1.1 共享出行分类共享出行通常是指人们通过新技术和新的组织供应商共享使用车辆、自行车等交通工具实现出行目的。随着科学技术的发展,共享出行出现了一些新的表现形式。旅行者可以: (1)通过应用程序(如滴滴、高德)预约司机和车辆;(2)短途旅行时租用共享汽车、共享自行车或共享踏板车(如国外的Zipcar、Lime);(3)私家车共享(如顺风车等);这些模式都运用具有互联功能的智能系统进行交互,这些移动服务也属于共享出行的范畴。作者根据Shaheen[1]分类理论,对共享出行的这些关键领域进行了简单分类(见图 1)。本研究按照拼车、自行车共享、汽车共享这3大类内容进行检索并综述。

|

| 图 1 共享出行的分类 Fig. 1 Types of shared mobility |

| |

1.2 检索策略和检索数据库

本研究于2020年7月通过标题和摘要中关键词检索了主要5个相关的数据库。论文的大部分主要来自Web of Science,SPRINGER LINK,IEEE Xplore,ELSEVIER。这些数据库包含基于Agent的共享出行建模相关文献。根据共享出行的相关研究领域进行分类,本研究将文献检索词分为6组,分别为:(1)agent-based modeling;(2)shared mobility;(3)bike sharing;(4)car pooling;(5)car sharing;(6)ride sharing。我们将第(1)组分别与(2)~(6)组合进行检索。在检索之后,我们消除了重复的论文,并对论文研究的领域和方向进行了分类。筛选论文的范围为:(1)英文撰写期刊论文;(2)属于交通领域和共享出行相关的论文;(3)论文研究方法使用基于Agent的方法。

1.3 文献处理本研究从每篇合格论文中提取的一般信息包含(作者、年份、期刊),文章的研究内容(案例研究、研究目的、决策对象、适应性、学习、感知、预测、交互、异质性、随机性)。通过系统分析所选文章,对文章的决策和代理行为进行了量化比较。

1.4 文献质量评估本研究通过所筛选的信息表来评估有效的论文质量。文章将根据多Agent仿真标准框架[2]从模型质量、代理行为质量和仿真描述和仿真结果质量3个方面对所选论文进行评价。为了评估基于Agent的模型的质量,我们通过以下7个方面对Agent行为进行了比较:(1)决策中的适应性;(2)学习;(3)感知;(4)预测;(5)相互作用;(6)异质性;(7)随机性。适应性是指Agent行为能够适应其他Agent或环境状态的变化。学习是指Agent随着时间的推移改变其决策规则,从而提高绩效。感知是指Agent可以感知其他Agent的特征、行为和动作,或者感知环境。预测性是指Agent能预测他们决策下的未来影响和结果。交互性是指Agent之间的交互以及Agent与实体之间的交互。异构性是指Agent的参数可能不同,在模拟开始时改变Agent会因异构性而改变模拟的输出。随机性则反映了模拟中的一些过程(包括初始化)是通过假设它们是随机的或部分随机的来建模的。

为了评估模拟细节和仿真输出的质量,评价要素包括(1)模拟实施细节,表明模拟中是否存在编程语言/模拟平台;(2)显示系统性能的仿真时长,采用5 min作为阈值,因为在所审查的论文中迭代次数多以5 min为界限。

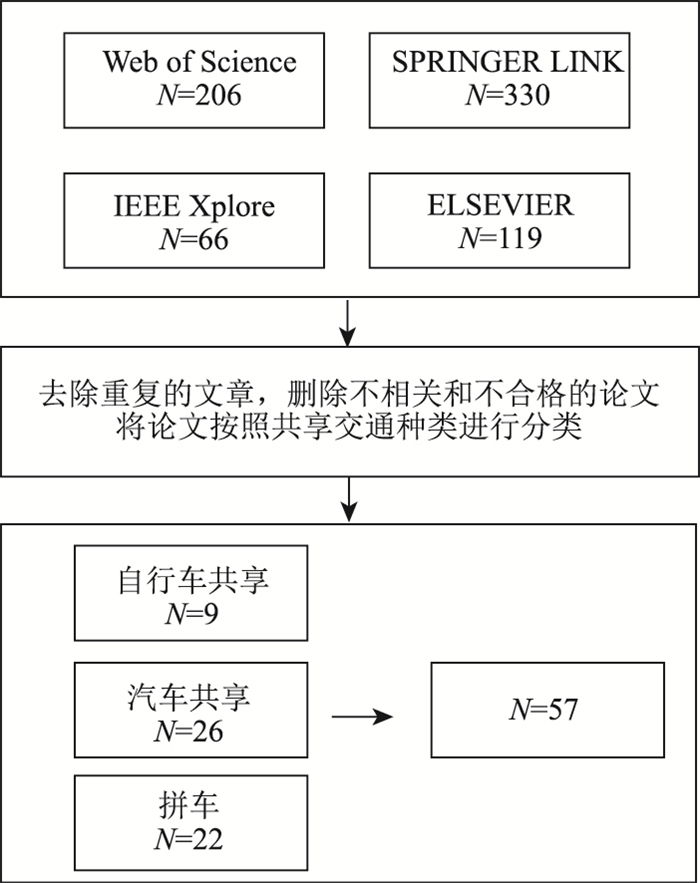

1.5 文献统计图 2显示了搜索和检索的过程。从上文提到的每个数据库检索到的文献数量分别为:206(Web of Science),330(SPRINGER LINK),61(IEEE Xplore),119(ELSEVIER)。对所获得的文章进行处理,去除重复的文章,删除不相关和不合格的论文。通过以上的筛选标准,本研究确定了符合要求的57篇已发表的文章。

|

| 图 2 合格文章筛选过程 Fig. 2 Flowchart of screening process of qualified papers |

| |

表 1为被审查论文的案例研究区域的地理分布与论文数量。其中欧洲地区的论文数量是最高的,亚洲地区较少,一个原因可能是所有被查看的论文都是用英语发表的。

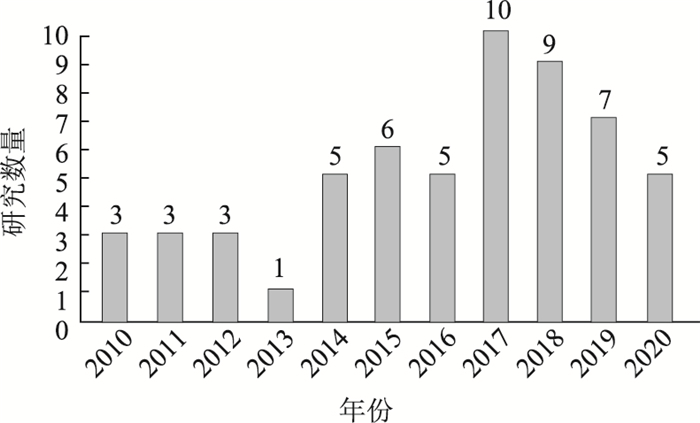

图 3描述了每年发表的基于Multi-Agent建模的论文数量,近年来论文的研究总量上呈现出上升趋势。

|

| 图 3 论文分年份数量分布图 Fig. 3 Distribution of number of papers by year |

| |

由表 2的对仿真平台统计表可知,基于Multi-Agent方法的建模文章多采用MATSim平台,其次Janus和Netlogo也是常用的仿真平台。

| 平台或框架 | 国家 | 计算机语言 | 所有权 | 参考文献 |

| MATSim | 德国 | JAVA | 开源 | [3][5][10][21][40][46][55][49][50][51][52][56][60][53][54][58] |

| Janus | — | — | — | [13][28][29][30][34][32] |

| Netlogo | 美国 | LOGO | 开源 | [9][38][39] |

| JAVA集成环境 | — | JAVA | — | [4][47] |

| FLAME | — | — | — | [43] |

| Python集成环境 | — | Python | — | [26] |

| C++集成环境 | — | C++ | — | [18] |

| JADE | 意大利 | JAVA | 开源 | [17] |

| Matlab | 美国 | C | 盈利性质 | [8] |

| GAMA | — | — | — | [7] |

我们对合格的论文进行系统审查,如表 3所示。60.6%的论文对仿真所用的数据标注了来源,未标注的论文多为未提及数据来源或者纯算法开发类型的论文。75.8%的论文采用网络环境模拟,这种模拟比较接近仿真的现实性。57.6%的论文涉及仿真平台。在Agent性能方面,77.3%的论文中Agent在决策中具有适应性,乘客能够依照自身共享倾向进行选择,车辆可以重新定位到低供应区来运送乘客。72.7%的论文中Agent有良好的学习表现,在搭建的智能仿真框架中,代理学习有很好的表现。值得注意的是,Agent的感知、预测和交互在筛选的论文中都有体现,这说明这3种性质对于Agent来说是重要不可忽视的。通常情况下,共享交通仿真论文涉及到3类Agent,即人类、车辆和平台。平台和人类通常能够感知车辆的位置,平台预测并协调人类和车辆的出行时间表。车辆和人类通常在平台协商后相互作用,发生租赁、拼车等行为。84.8%的论文提及Agent的异质性,这里异质性通常指的是人类的偏好、车辆不同的偏好或者性质设定。在初始化过程中,78.8%的文章考虑了Agent分布的随机性问题。大多数文章并没有提及迭代次数问题,由此推断基于Multi-Agent仿真迭代次数可能偏高,所以多数作者并未对此提及而是聚焦于结果的讨论。

| 评估内容 | 选项 | 分数评价 | 研究数量 | 占比/% | |

| 方法质量评价 | 数据来源 | 包括 | 1 | 40 | 60.6 |

| 不包括 | 0 | 26 | 39.4 | ||

| 交通网络 | 基于节点 | 1 | 16 | 24.2 | |

| 基于网格 | 0 | 50 | 75.8 | ||

| 模型Agent行为评估 | Agent分类 | 分类 | 1 | 64 | 97.0 |

| 不分类 | 0 | 2 | 3.0 | ||

| 初始规模设定 | 经验值 | 1 | 52 | 78.8 | |

| 实际值 | 0 | 14 | 21.2 | ||

| 适应性 | 设立 | 1 | 51 | 77.3 | |

| 未设立 | 0 | 15 | 22.7 | ||

| 学习性 | 是 | 1 | 48 | 72.7 | |

| 否 | 0 | 18 | 27.3 | ||

| 感知性 | 是 | 1 | 66 | 100 | |

| 否 | 0 | 0 | 0 | ||

| 预测性 | 是 | 1 | 66 | 100 | |

| 否 | 0 | 0 | 0 | ||

| 交互性 | 是 | 1 | 66 | 100 | |

| 否 | 0 | 0 | 0 | ||

| 异质性 | 是 | 1 | 56 | 84.8 | |

| 否 | 0 | 10 | 15.2 | ||

| 随机性 | 是 | 1 | 52 | 78.8 | |

| 否 | 0 | 14 | 21.2 | ||

| 仿真结果评价 | 是否提及仿真平台/语言? | 是 | 1 | 38 | 57.6 |

| 仿真迭代次数 | 否 | 0 | 28 | 42.4 | |

| 少于500次 | 2 | 6 | 9.1 | ||

| 多于500次 | 1 | 0 | 0 | ||

| 不确定 | 0 | 60 | 90.9 | ||

2 分类综述

本研究对共享出行模式中自行车共享、拼车和汽车共享进行分类统计综述,通过对3类进行统计分析,可以直观地看到基于Multi-Agent的方法在共享出行的方面的主要研究领域,并得到基于Multi-Agent的仿真模拟中高频的系统要素。

2.1 基于Agent的自行车共享研究 2.1.1 研究目的共享单车是共享经济的代表性产物,作为一种新型的出行方式和商业形态,共享单车正吸引着来自学术界的目光。国内的公共自行车历经了从“有桩公共自行车”到“无桩共享单车”的转变,当前的研究主要集中在发展现状及对策、盈利模式、法律制度、监管措施、出行影响等方面。由于“无桩共享单车”源于我国,且在国外刚刚兴起,因此国外大多数学者的研究还主要集中在对“无桩共享单车”的前身——“有桩公共自行车”的讨论上。

基于Multi-Agent仿真的研究方法主要涉及共享自行车的再分配策略模拟、系统设计与优化和决策支持与评估这3个方面。对于自行车的再分配策略模拟研究,Dubernet[3]提出一种动态方法来估计需求对重新定位策略变化的反应,并采用基于活动Agent的方法得以实现。Ban[4]提出了一种基于Agent的仿真来寻找一种能够模拟大量再平衡操作符的方法。

对于系统设计与优化研究,Hebenstreit[5]考虑到目前几乎没有任何交通模型在细节或者整体上考虑自行车共享,所以开发了基于Agent方法来模拟有桩和无桩共享单车两类新模块,用以详细描述站点选择、车辆租用和返还过程。Wang[6]提出了一种基于Agent的自行车共享系统的分布解决方案,方案中提出了一种乘客选择单车行为,该行为比自由选择行为有效,用户首先评估所有可能的自行车,然后出发选择合适的自行车。Lu[7]结合大数据和基于空间Agent的建模来了解利益相关者之间的相互作用,从而协助自行车共享系统的设计。Pérez[8]建立了一个基于Agent的仿真模型来模拟一个自行车共享系统,以优化主要的战略和战术系统变量,如自行车总数、重置设备数量、站点大小和重新定位后的占用率。Raimbault[9]提出了一个基于Agent的自行车共享系统短期演化模型,该模型关注两个策略参数,即用户在整个系统中拥有的信息量和用户在丢弃自行车后的行走倾向。

对于决策支持与评估方面,Ciari[10]使用了基于Agent的仿真MATSim深入了解未来可能的协作移动解决方案的最佳组合,仿真模拟两种极端情况下的初步结果。Lu[11]研究建立了一个基于空间Agent的模型,通过基于出行者异质模式选择行为分割模型来模拟台北市自行车共享服务和其他交通方式的使用。

2.1.2 自行车共享仿真关键要素从对自行车共享的文章整理来看,Multi-Agent技术多用于自行车共享的站点选择、需求估计,分配调度策略这几个方面。通过对文章中的关键要素梳理发现,模拟不同场景中考虑影响系统性能的关键变量是车队规模、策略、定价方案、停车区域、出行模式、车辆容量、服务区域、最大等待时间和巡航时间。

车队规模(N=10):共享自行车研究仿真中的一项重要参数,不同的车队规模将不可避免地影响系统的性能。值得注意的是在车队规模设定方面,通常分为理论值导入和实际值规模,大多数研究在车队规模设定上,运用理论值进行赋值,这样可能导致由于不具备真实仿真环境而对仿真结果造成一定误差影响。Lu[7],Ban[4]运用数据分析和统计方法,提供真实的车队规模数据给仿真系统,可以有效避免初始值赋值失真等问题。

策略(N=8):研究者在探索系统性能时需要设计策略,包括:调度策略,Hebenstreit[5],Wang[6]整体呼叫自行车,根据自身偏好和信任程度来进行选择;分配策略,Raimbault [9]随机进行最近车站选择;部署策略,Lu[11]以模拟台北市自行车共享服务及其他交通工具的使用提出了2种方案,评估了2种情况以及相应的环境和社会影响: (1)自行车基础设施扩展,(2)自行车共享激励;收费策略,Lu[7]采用一种激励策略,通过降低用户出行成本鼓励将自行车停在离地铁站步行距离可以接受的其他停车场;重新定位策略,Ban[4],Pérez [8]再平衡策略,开发了一种基于曲率的分布算法,允许对大量共享自行车调度和车站进行模拟。

定价方案(N=2):研究者通常采用定价方案来探讨自行车共享。Hebenstreit [5]采用一种基于基站的定价激励方案,Dubernet [3]系统地考虑共享出行票价问题,从而方便计算成本。

站点影响(N=3):车站配置通常分为2类: 停车站配置和收费站配置。Dubernet [3]考虑了车站地理位置,坡度对自行车共享的影响。Lu [7],Pérez [8]考虑的关键设计决策变量是系统中自行车停车场的位置和容量,以及停车场之间连接的自行车道,通过对变量进行横向对比,来判断自行车共享的影响因素。

出行模式(N=2):不同的行驶模式会影响系统的性能,因为不同类型的自动驾驶车辆具有异质性;Hebenstreit[5]采用自行车种类模块(传统、电动),通过与OD站点位置和距离信息结合,使用定义的概率公式进行模式确定。Ciari[10]采用两种极端的模式,通过仿真结果对比出两种仿真结合起来是否可行。

出行路径(N =1):在Agent出行路径设定方面Hebenstreit [5]通过将出行Agent赋值偏好值,从而获得每个Agent对于道路偏好权重。

信息量影响(N=2):Agent获得信息量的多少往往会影响Agent的出行行为和决策行为。Hebenstreit[5]设定信息量会影响Agent站点的选择行为,信息量越多,Agent站点选择的决策因素越多;Raimbault[9]则认为信息量的多少会影响出行半径的大小。

2.2 基于Agent的拼车模式研究 2.2.1 研究目的拼车,也即“合乘”、“共乘”,是指多位拥有不同起、终点位置的乘客经协商共同乘坐同一辆车并分担费用的共享出行模式。拼车因其社会和经济价值而得到了广泛应用,也逐渐由原先熟人间的小范围共乘变为如今市民间的大规模拼车。当下越来越多的共享出行平台推出拼车服务。

在拼车过程中,比较关键的部分就是出行Agent和车辆Agent之间的交互协商模块,该模块直接对仿真的真实性产生决定性影响。协商模块涉及到路径协商、乘客和机动车时间表协商以及通勤个体社会关系和信任度等方面的协商。如何将Agent之间的异质性和环境的客观性尽可能科学有效地定义和仿真,是如今众多学者研究和未来发展的主流方向。Cho[12]提出了一个基于Agent模型的概念设计,在Agent协商交互、影响因素和路由匹配等方面提出模型架构,具有一定的借鉴意义。Hussain[13]所构建的概念模型在Agent协商交互的基础上,还同时考虑了通勤者个体日常活动对拼车行为的影响,弥补了通勤者在异质性上的不足。同时在Agent环境信息细节方面,Bellemans[14]在基础框架上,依赖于从全球定位系统、全球移动通信系统和蓝牙等大数据源获得的综合信息,通过给定连续数据流作为支持,给仿真环境提供了切实可靠的数据保障。当然,仿真的最终目标不仅仅是达到一种预测评价的作用,而是通过不断的完善发展建立一个具有实时仿真能力的模拟环境。Sghaier[15]在拼车框架中,通过加入一种对用户提供查询即时反映的优化算法,来对查询行为进行优化。

在算法研究方面,研究者多对个体行为方面进行开发。对于机动车路径选择方面,基于Multi-Agent的建模多考虑最短路径原则,HAMMADI[16]在Dijkstra分布式动态分配算法的基础上结合具有更多优化标准的启发式算法,通过结合2种算法对拼车路径协商分配过程进行了优化。Farhan[17]提出了一个集成优化和离散事件仿真的框架来模拟自组织进化算法,算法包含了一种路由优化模型,并用搜索优化算法进行求解。

再分配是仿真建模细节中的重要一环,拼车再分配主要是指出行个体在进行拼车交互过程中如何协商合作确定共行订单或者在协商过程中订单产生变化后如何进行在协调等问题。研究者们通过提出匹配或划分的算法模型以及设定结构关系,使再分配这一部分更加真实化和详细化,从而减少该部分模块对仿真结果的影响。Keren[18]创新提出利用图论领域的工具来解决交通运输应用中基于Agent的模型中Agent群体的匹配和分配问题,图论工具可以简化匹配过程中的运算复杂性,并且具有科学的解释机制,并且通过模拟证明该方法在解决代理的匹配和划分是有可行性的。Nourinejad[19]在原一个驾驶员匹配多个乘客的匹配机制基础上,提出了一个基于代理的模型来解决动态网格划分问题,模型灵活地解决了允许一个或多个驾驶员与一个或多个乘客匹配的乘车方案。

影响因素研究也是基于Agent拼车仿真的重要领域,在研究层次上分为个体层面影响因素和环境层面影响因素,在个体层面,Beutel[20]在Multi-Agent建模中考虑出行Agent对激励的敏感程度相关问题,通过模拟来分析激励政策对拼车意愿的影响。Wang[21]在仿真过程中,考虑了Agent之间的社交关系,即考虑了具有不同社会接触的异质容忍和意愿,通过仿真模拟的方法揭示了社会网络的空间分布对出行的影响。Lokhandwala[22]考虑了由于共享而导致的可接受的出行偏差中的个体异质性,即在一个组中一起旅行的乘客数量和可用的车辆容量之间的差异性。在环境影响因素的层面,当下比较聚焦的影响因素主要为交通运营组织因素和社会行业业态组成等因素。Masoud[23]考虑了交通环境状况对Agent拼车的影响,模拟预测不同环境下对拼车需求的影响。Bilali[24]在仿真框架中考虑了服务质量参数对共享能力(如绕行时间、最大等待时间和上下车时间)产生的影响。Arian[25]在仿真中考虑目前社会共享市场新业态的变化对拼车的影响,通过增加或减少业态个数对具有不同社会网络结构的不同城市进行仿真观察。

2.2.2 拼车仿真关键要素体系结构(N=4):在构建框架之前,应当优先考虑仿真框架的体系结构。目前基于Agent仿真框架多采用分布式体系结构,Multi-Agent系统在分布式人工智能环境中十分有效。Hammadi[12, 26]将基于Multi-Agent系统与优化概念进行结合,提出了一种分布式体系结构来开发实时拼车系统,该系统优化了出行时间、出行成本和环境收益等指标。在此结构体系下,Hammadi [16]部署大量自治实体对拼车环境进行仿真,在此种设定之下有助于在已建立的区域上执行分散的并行过程,大大降低了复杂程度。

沟通协商(N=9):沟通协商是仿真研究的另一个关键要素,通常协商沟通发生在拼车者和司机自身之间的交互。Cho[12]作者考虑了拼车者之间的交互沟通行为,通过定义Agent之间的双向社会关系和拼车意向评估行为,对拼车过程和可能性进行了详细的建模。Hassain[27-31]在模拟长期的拼车行为过程中,重点关注沟通协商模块,在协商中考虑了出行时间、司机分配等要素。Khan[13]开发了一个基于Agent的长期拼车系统,用来模拟人们在合作决策时的行为。Knapen[32]通过建立拼车模型,将重新调度和路径选择两者结合起来进行综合考量,之后Knapen[33]使用一个简单的协商机制,旨在寻找代理之间可接受的协议拼车。

算法要素(N=9):Guo[34]引入了一种新的基于Multi-Agent的自适应遗传算法来求解线性规划问题。该方法已成功应用于解决长期拼车问题。Bilali[24]通过基于Multi-Agent的方法确定了对拼车影响最显著的指标。Keren [18]在基于Agent的拼车应用模型中使用图论工具来匹配和划分Agent的问题,该模型属于运输和交通建模领域。Sghaier[35]考虑到仿真系统冗长的计算和繁重的处理,作者引入优化实时拼车(ORTiC)的新优化方法,通过减低个体之间协商复杂程度,简化计算,优化了系统性能。Segui-Gasco[36]提出了一个新颖的模拟工具,可以模拟复杂的乘车共享服务。该工具由2个主要的基于代理的组件组成: 一个模型使用MATSim实现,以及一个车队模拟器IMSim。Cheikh[37]使用了一种多代理技术,处理动态拼车匹配问题。Naseri [38]使用NetLogo软件模拟旅行分享场景,考虑的3个参数是乘客数量、可接受的旅行共享半径和可接受的等待时间。Wang[21]提出了一种新的基于协作活动的拼车模型,不仅可以提高整体匹配率,还可以提高首选拼车伙伴之间的匹配率。Fagnant[39]这项工作描述了对现有的基于代理和网络的SAV模拟的改进,实现了动态乘车共享,将多个出发地、目的地和出发时间相似的旅客集中在同一辆车上,优化了车队规模。

拼车要素(N=6):Hussain [27]分析了在不同程度的活动约束下,对拼车成功率的影响。Beutel[20]通过基于Multi-Agent仿真,比较了不同激励下对拼车使用情况的影响。J. Farhan[17]提出了一个集成优化和离散事件仿真的框架来分析引入拼车服务后的好处。Masoud[23]利用基于Agent的仿真模型研究拼车车道的可用性和交通状况对拼车需求的影响。Chen[40]探讨动态拼车与公共交通之间的竞争机制。Bilali[24]提出了一个分析模型,模型研究了诸如绕行、最大等待时间和上车时间等服务质量参数对共享水平影响。

信息提取(N=3):Bellemans [14]提出一种概念模型,模型从大数据源获得的综合信息。大数据为大部分人口提供了确切的个人属性。Knapen [32]实际数据分析,提取出行时间、出行选择等个人属性信息,在提取的基础上Knapen[41]假设时间和路径(路线)相似性是谈判成功的相关因素。

方案和决策支持(N=6):Arian [25]引入了一个基于代理的模型,可以用来模拟通勤者和旅行者对引入创新的移动选项和商业模式的反应。Robert[42]运用Multi-Agent仿真对博弈激励政策进行了评估。Nourinejad [19]提出了一种基于Agent的模型来解决动态网格划分问题。模型灵活地解决了允许单个或多个驾驶员与单个或多个乘客匹配的乘车方案。Lokhandwala [22]使用基于代理的建模分析了出租车共享的潜在好处和缺点,评估使用传统出租车(轮班)和共享自主出租车的拼车优势和劣势。Farhan[43]通过实例仿真说明在自动电动汽车环境下,与叫车服务相比,乘坐共享的好处。Zhang [44]研究设计并应用了一个基于Agent的模型来模拟共享自驾汽车系统的性能并评估其潜在收益。

2.3 基于Agent的汽车共享研究 2.3.1 研究目的汽车共享是一种在生活工作区周边,以汽车使用权替代拥有权,满足居民短时用车需求的新型交通模式。当前汽车共享模式多为网约车模式和汽车租赁模式。

在基于Multi-Agent建模的汽车共享研究领域,学者们多聚焦于软件框架构建和建立共享模型。Laarabi[45]描述了一个新的基于代理的需求建模框架,该框架应用离散选择技术,通过考虑个人偏好、行为和生活方式对与每种交通方式相关的效用的影响来预测汽车共享需求。Klöppel[46]介绍了一个基于Agent的BeeZero汽车租赁服务仿真模型的开发和实现。该模型能够分析到达空车所需的步行距离。Hu[47]为线性运输系统开发了一个基于代理的仿真模型,以评估3种类型的车辆共享操作。Ciari[48-53]为了深入了解共享移动系统将大规模实现的未来可能场景,使用了基于代理的仿真MATSim建立一个预测性和政策敏感性模型,供从业者和政策制定者用来测试任何类型的汽车共享情景。

还有一部分学者聚焦于汽车共享需求预测和影响评估,Giorgione[54]提出了一个探索性的分析,基于可用性的动态定价方案如何影响需求和供应绩效。Heilig[55]将汽车共享在基于代理的旅行需求模型中集成。Jeribi[56]提出了一种基于Multi-Agent方法的进化优化,该方法考虑了所有可能的运输方式,包括车辆共享、换乘,以满足运输用户的出行需求。

2.3.2 汽车共享仿真关键要素影响因素(N=3):Klöppel [46]介绍了基于代理的beezero共享服务仿真模型的开发与实现。Schroder[57]考虑了个人心理因素影响。Balac[58]提出了一种使用代理的模拟来探讨不同停车价格对共享需求的影响。

模型和方案要素(N=7):Li[47]为线性运输系统开发了一个基于代理的仿真模型,以评估3种不同的车辆共享操作。Ciari[48-53]在现有的基于Agent的交通微观仿真工具MATSim-T的环境下,提出了一个用该方法对大规模车辆共享方案进行建模的框架。Heilig[55]建立了一种多天数仿真模型,可以分析关于一周中不同天的使用差异的问题。对这些差异进行建模,以了解汽车共享的使用情况。

定价方案(N=1):Giorgione [54]提出基于可用性的动态定价方案如何影响需求和供应绩效。

需求要素(N=1):Laarabi[59]描述了一个新的基于代理的需求建模框架,通过考虑个人偏好、行为和生活方式对与每种交通方式相关的效用的影响来预测共享需求。

3 讨论基于Multi-Agent的共享出行仿真是近年来比较热门的一个研究领域,我们选择使用Multi-Agent仿真方法,其优势在于仿真技术可以降低投资成本,获得大量的研究数据。在仿真过程中,我们可以加快仿真进程,并且可以自由调整仿真情景,从而保证试验的安全性。鉴于Multi-Agent的仿真方法在共享出行领域研究具有巨大潜力,本研究经过大量筛选选取了契合目标对象的经典论文进行系统综述。论文的第1部分介绍了文献的处理工作并对文章中相关的要素(论文质量、仿真平台、论文地区分布和数量)进行了统计;第2部分对3类共享模式进行了研究目的和关键要素的审查。

在研究目的和研究出发点方面,我们发现现存文章大致分为宏观和微观2个方向,在宏观上多讨论共享交通新增模式对现存交通模式和社会系统的影响问题,在微观层面上则多研究的是如何开发或者优化出更高效的算法和模型,从而提高模型运行效率并降低误差。

在模型质量审查方面,如表 3所示,我们分别从仿真方法、模型、结果3个方面进行了审查,统计结果中发现,所审查的论文都比较侧重Agent的细节设计,在Agent模型行为评估一项中,多数文章中考虑了个体的适应性、学习、感知、预测、交互、异质性和随机性。其中自适应性指模型中出行者Agent在等待过程中具有自适应行为,出行者可以通过调度平台Agent感知道路上的所有车辆,自行预测并且调整出行时间。交互性则表现在出行者对于环境和车辆变化时产生的反应机制。Agent的异质性通常表现在乘客偏好和车辆出行时间偏好等方面。随机性通常是指在模拟初始化过程中,Agent的分布和性质设定往往具有随机性。Agent学习性通常是指通过设定的最优化选择模式来改变当前的选择从而提高自身的性能。在仿真平台使用方面,57.6%的文章提及平台的使用情况(如表 3所示),其中多数论文使用MATSim作为仿真平台对共享交通模式进行模拟(如表 2所示)。MATSim作为Multi-Agent仿真软件,具有优秀的仿真和编译能力,MATSim拓展了遗传算法,代理之间可以通过协同进行集体学习和交互。MATSim可以在迭代中进行重新调度和路由选择,从而达到动态的用户平衡。

我们在第2部分对3种出行模式的审查后发现,目前拼车模式和汽车共享模式文章数量较多,自行车共享方向的数量较少,机动车共享模式仍然是研究热点,非机动车共享未来仍有较大研究潜力。在关键要素设计方面,当设计共享交通系统时,研究者需要考虑车辆和出行者设计细节,包括驾驶员偏好、出行者拼车偏好以及自身社会属性等相关因素。同时在环境和规则设计方面,建模过程中需要考虑系统运行的策略,包括调度策略、分配策略、运行策略、收费策略和重新定位策略等。系统的性能也是应当重视的要素,过长的等待时间或者过大的仿真范围往往都不利于仿真的实现,但目前审查的文章中对这一要素几乎没有进行着重介绍。作者认为存在以下2方面原因:(1)目前多数模型只是概念模型,并无实际数据投入仿真;(2)目前建模检验和评价缺乏统一标准,所以多数文章仅聚焦于模型创新,忽略了系统性能评估。在车辆个体建模方面,值得注意的是,除了个别考察共享车辆业态影响的论文外,很少有文章在整体系统中考虑私人车辆设计,而多数文章是对共享模式进行模拟,忽略了其他日常生活中的乘坐模式。这说明目前大多数研究者为了简化模拟过程,往往对现实社会中其他交通模式进行经验设计甚至进行忽略处理。对于需求设计方面,研究者对需求往往是静态设定的,并且很多异质性参数也是根据经验设计,不能表现真实世界动态的需求,并且基于Agent的环境网络结构往往缺少精度或者仅仅是概念线路,所得出的结论往往具有理论价值,但准确性有待于验证。本研究认为通过实际数据分析提取出特性仿真参数是十分必要的,这种做法能够大大提高系统的稳定性。并且在这一部分的审查过程中,我们发现大部分文章并没有对模型使用的数据和建模细节进行详细的介绍,这使得读者不能很好地理解模型的具体情况。因此,在相关的论文建模中,如果能够提供一套建模的规范标准,对于论文的阅读和比较会变得相对容易。

我们也对未来基于Multi-Agent的共享交通研究可能方向进行了一定的思考:

(1) 随着共享交通这种新业态的产生,多数研究聚焦于这种新业态进入社会后未来交通系统发展的性能变化问题。多数研究者目前可能只考察极为理想的情况,即完全共享交通模式情况下的状态研究,并且很大程度上对出行网络进行了简化处理。

(2) 多数研究采用对网络进行同向比较的方式以达到简化控制变量目的,从而忽略真实道路网络复杂性。如果在未来能够建立一种基于真实动态数据环境的模拟系统,系统中环境信息、Agent异质性都根据实际数据进行同步,这种系统将能够真实反映现实环境。在此情况下,表现Agent交互关系的博弈模型,Agent协商模型、收费以及策略模型、交通流量模型等都需要进行开发集成,具有一定难度和挑战。

(3) 从研究的目的性上看,目前的研究多考虑的是系统设计上的算法优劣比较或者某一影响因素对宏观参数的影响问题,如果我们能将这种方法运用于政策支持,并在与其他决策模型的比较中证明出本方法的优越性,这也是一种可行的研究方向。

(4) 从研究技术上看,将此技术与共享自动驾驶技术相结合,充分运用基于Agent模型的微观性提高自驾系统性能。或者通过创新算法模型,提高模拟效率,都是未来研究方向以及关键科学问题。

4 结论本研究对基于Agent的共享出行仿真研究进行了系统而全面的综述。我们对基于Multi-Agent建模仿真方法在共享出行的3个领域进行阶段性的总结。为研究者提供了具有参考和引导意义的综述信息。文章着重比较了建模中应考虑的因素,包括:仿真目的、仿真的主要参数、仿真平台、仿真结构等。通过统计结果发现,拼车领域使用Multi-Agent建模方法的文章较多,该建模方法在拼车研究中多用于提供匹配模拟和订单再分配等方面的支持。在研究的整体阶段上来看,基于Multi-Agent建模方法在共享出行方面的研究仍处于起始阶段,文献数量较少,研究者们多处于基础模型的构建和算法开发阶段。此阶段模型缺少实际数据的检验,仍存在不足和改进之处。在未来,基于Multi-Agent建模方法在动态仿真以及行为算法开发方向仍具有较大的挖掘潜力。

本研究弥补了基于Agent的共享出行仿真最新研究综述的空白,并对共享出行模式进行了分类,使得论文中所用的Multi-Agent仿真模型更具有明确的方向。此外,本研究采用系统综述方式,通过将模型间的对比聚焦到建模的各个环节,从而使得模型分析更加具有条理性,对于研究者来说便于理解。但本研究存在一定局限性,文献检索阶段主要通过4个主要数据库检索经典前沿国际论文,势必会有一些论文遗漏。下一步,我们将通过对照经典论文,开发相应仿真模型、算法和实例,探究共享出行的具体决策问题。

| [1] |

SHAHEEN S, COHEN A, CHAN N, et al. Transportation, Land Use, and Environmental Planning[M]. Deakin: Elsevier, 2020: 237-262.

|

| [2] |

MUELLER B, BOHN F, DRESSLER G, et al. Describing Human Decisions in Agent-based Models-ODD+D, an Extension of the ODD Protocol[J]. Environmental Modelling & Software, 2013, 48: 37-48. |

| [3] |

DUBERNET T J P, AXHAUSEN K W. A Multiagent Simulation Framework for Evaluating Bike Redistribution Systems in Bike Sharing Schemes[J]. Arbeitsberichte Verkehrs-und Raumplanung, 2014, 1010: 000086849. |

| [4] |

BAN S, HYUN K H. Curvature-based Distribution Algorithm: Rebalancing Bike Sharing System with Agent-based Simulation[J]. Journal of Visualization, 2019, 22(3): 587-607. |

| [5] |

HEBENSTREIT C, FELLENDORF M. A Dynamic Bike Sharing Module for Agent-based Transport Simulation, within Multimodal Context[J]. Procedia Computer Science, 2018, 130: 65-72. |

| [6] |

WANG N, ZGAYA H, MATHIEU P, et al. An Agent-based Distributed Approach for Bike Sharing Systems[J]. 18th International Conference on Computational Science (ICCS).[S. l.]: ICCS, 2018, 540-552. |

| [7] |

LU M, AN K, HSU S, et al. Considering User Behavior in Free-floating Bike Sharing System Design: A Data-informed Spatial Agent-based Model[J]. Sustainable Cities and Society, 2019, 49: 101567. |

| [8] |

PÉREZ V C. Simulation of a Public E-bike Sharing System[D]. Barcelona: Polytechnic University of Catalonia, 2016.

|

| [9] |

RAIMBAULT J. User-based Solutions for Increasing Level of Service in Bike-sharing Transportation Systems[C]//Proceedings of the Fifth International Conference on Complex Systems Design & Management CSD&M 2014. Cham: Springer, 2015: 31-44.

|

| [10] |

CIARI F, BECKER H. How Disruptive Can Shared Mobility Be? A Scenario-based Evaluation of Shared Mobility Systems Implemented at Large Scale[M]//MEYER G, SHAHEEN S. Disrupting Mobility: Impacts of Sharing Economy and Innovative Transportation on Cities, Cham: Springer, 2017: 51-63.

|

| [11] |

LU M, HSU S, CHEN P, et al. Improving the Sustainability of Integrated Transportation System with Bike-sharing: A Spatial Agent-based Approach[J]. Sustainable Cities and Society, 2018, 41: 44-51. |

| [12] |

CHO S, YASAR A, KNAPEN L, et al. A Conceptual Design of an Agent-based Interaction Model for the Carpooling Application[J]. Procedia Computer Science, 2012, 10: 801-807. |

| [13] |

HUSSAIN I, KHAN M A, BAQUERI S, et al. An Organizational-based Model and Agent-based Simulation for Co-traveling at an Aggregate Level[J]. Applied Sciences, 2017, 7(12): 7121221. |

| [14] |

BELLEMANS T, BOTHE S, CHO S, et al. An Agent-based Model to Evaluate Carpooling at Large Manufacturing Plants[J]. Procedia Computer Science, 2012, 10: 1221-1227. |

| [15] |

SGHAIER M, HAMMADI S, ZGAYA H, et al. An Optimized Dynamic Carpooling System Based on Communicating Agents Operating over a Distributed Architecture[C]//International Conference on Intelligent Systems Design & Applications. Cordoba: IEEE, 2011: 124-129.

|

| [16] |

HAMMADI S, ZANGAR N. Dynamic Car-pooling[M]. [S. l. ]: John Wiley & Sons, Ltd., 2014: 1-70.

|

| [17] |

FARHAN J, CHEN T D. Impact of Ridesharing on Operational Efficiency of Shared Autonomous Electric Vehicle Fleet[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2018, 93: 310-321. |

| [18] |

KEREN D, YASAR A, KNAPEN L, et al. Exploiting Graph-theoretic Tools for Matching and Partitioning of Agent Population in an Agent-based Model for Traffic and Transportation Applications[J]. Procedia Computer Science, 2012, 10: 833-839. |

| [19] |

NOURINEJAD M, ROORDA M J. Agent Based Model for Dynamic Ridesharing[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2016, 64: 117-132. |

| [20] |

BEUTEL M C, ADDICKS S, ZAUNBRECHER B S, et al. Agent-based Transportation Demand Management: Demand Effects of Reserved Parking Space and Priority Lanes in Comparison and Combination[C]//2015 International Conference on Smart Cities and Green ICT Systems (SMARTGREENS). Lisbon: IEEE, 2015: 317-323.

|

| [21] |

WANG Y, WINTER S, TOMKO M. Collaborative Activity-based Ridesharing[J]. Journal of Transport Geography, 2018, 72(10): 131-138. |

| [22] |

LOKHANDWALA M, CAI H. Dynamic Ride Sharing Using Traditional Taxis and Shared Autonomous Taxis: A Case Study of NYC[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2018, 97(12): 45-60. |

| [23] |

MASOUD S, SON Y, MASOUD N, et al. Impact of Traffic Conditions and Carpool Lane Availability on Peer-to-peer Ridesharing Demand[C]//Proceedings of the 2016 Industrial and Systems Engineering Research Conference, ISERC 2016. Anaheim, U. S. : Institute of Industrial Engineers, 2020: 2067-2072.

|

| [24] |

BILALI A, ENGELHARDT R, DANDL F, et al. Analytical and Agent-based Model to Evaluate Ride-pooling Impact Factors[J]. Transportation Research Record, 2020, 2674(6): 1-12. |

| [25] |

ARIAN A, CHIU Y C. Evaluating the Promotion of Innovative Mobility Options with an Agent-based Modeling and Simulation Approach[J]. Transportation Research Record, 2017, 2645: 176-183. |

| [26] |

CHEIKH S B, HAMMADI S. The Alliance between Optimization and Multi-agent System for the Management of the Dynamic Carpooling[C]//Agent and Multi-agent Systems: Technologies and Applications. Chania, Greece: Springer, 2014: 193-202.

|

| [27] |

HUSSAIN I, KNAPEN L, GALLAND S, et al. Agent-based Simulation Model for Long-term Carpooling: Effect of Activity Planning Constraints[J]. Procedia Computer Science, 2015, 52: 412-419. |

| [28] |

HUSSAIN I, KNAPEN L, BELLEMANS T, et al. An Agent-based Negotiation Model for Carpooling: A Case Study for Flanders (Belgium)[C]//Transportation Research Board 94th Annual Meeting. Washington, D.C. : TRB, 2015.

|

| [29] |

GALLAND S, KNAPEN L, YASAR A U H, et al. Multi-agent Simulation of Individual Mobility Behavior in Carpooling[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2014, 45(8): 83-98. |

| [30] |

HUSSAIN I, KNAPEN L. Negotiation and Coordination in Carpooling an Agent-based Simulation Model[C]//Future Generations Computer Systems, 2016, 64: 125-139.

|

| [31] |

HUSSAIN I, KNAPEN L, GALLAND S, et al. Organizational-based Model and Agent-based Simulation for Long-term Carpooling[J]. Future Generation Computer Systems, 2016, 64: 125-139. |

| [32] |

KNAPEN L, KEREN D, YASAR A, et al. Analysis of the Co-routing Problem in Agent-based Carpooling Simulation[J]. Procedia Computer Science, 2012, 10(1): 821-826. |

| [33] |

HUSSAIN I, KNAPEN L, GALLAND S, et al. Organizational and Agent-based Automated Negotiation Model for Carpooling[J]. Procedia Computer Science, 2014, 37: 396-403. |

| [34] |

GUO Y, GONCALVES G, HSU T. A Multi-agent Based Self-adaptive Genetic Algorithm for the Long-term Car Pooling Problem[J]. Journal of Mathematical Modelling and Algorithms in Operations Research, 2013, 12(1): 45-66. |

| [35] |

SGHAIER M, ZGAYA H, HAMMADI S, et al. ORTiC: A Novel Approach Towards Optimized Real Time Carpooling with an Advanced Network Representation Model on Siblings[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2010, 43(8): 367-375. |

| [36] |

SEGUI-GASCO P, BALLIS H, PARISI V, et al. Simulating a Rich Ride-share Mobility Service Using Agent-based Models[J]. Transportation, 2019, 46(6): 2041-2062. |

| [37] |

CHEIKH S B, HAMMADI S, TAHON C. Based-agent Distributed Architecture to Manage the Dynamic Multi-hop Ridesharing System[C]//2014 IEEE 13th International Symposium on Network Computing and Applications. Cambridge: IEEE, 2014: 101-104.

|

| [38] |

GORGOON M N, DAVOODI M, MOTIEYAN H, et al. An Agent-based Modelling for Ride Sharing Optimization Using a Algorithm and Clustering Approach[C]//International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences-ISPRS Archives. Karaj, Iran: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2019: 793-796.

|

| [39] |

FAGNANT D J, KOCKELMAN K M. Dynamic Ride-sharing and Optimal Fleet Sizing for a System of Shared Autonomous Vehicles[J]. Transportation, 2015, 45: 143-158. |

| [40] |

CHEN Z, LIU X C, WEI R. Agent-based Approach to Analyzing the Effects of Dynamic Ridesharing in a Multimodal Network[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2019, 74(3): 126-135. |

| [41] |

KNAPEN L, HARTMAN B A, KEREN D, et al. Scalability Issues in Optimal Assignment for Carpooling[J]. Journal of Computer and System Sciences, 2015, 81(3): 568-584. |

| [42] |

ROBERT O, PIOTR P, AGNIESZKA T. Solving "Smart City" Transport Problems by Designing Carpooling Gamification Schemes with Multi-agent Systems: The Case of the So-called "Mordor of Warsaw"[J]. Sensors, 2018, 18(1): 141. |

| [43] |

FARHAN J, CHEN T D. Impact of Ridesharing on Operational Efficiency of Shared Autonomous Electric Vehicle Fleet[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2018, 93: 310-321. |

| [44] |

ZHANG W, GUHATHAKURTA S, FANG J, et al. The Performance and Benefits of a Shared Autonomous Vehicles Based Dynamic Ridesharing System: An Agent-based Simulation Approach[C]//94th Annual Meeting. Washington D.C. : TRB, 2015.

|

| [45] |

LAARABI M H, BRUNO R. A Generic Software Framework for Carsharing Modelling Based on a Large-scale Multi-agent Traffic Simulation Platform[C]//International Workshop on Agent Based Modelling of Urban Systems. [S. l. ]: Springer, 2016: 88-111.

|

| [46] |

KLOEPPEL M, SCHMID W, LIENKAMP M. Agent-based Simulation of a Car-sharing System with Hydrogen-powered Vehicles[C]//2019 Fourteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER). Monaco: [s. n. ], 2019: 1-8.

|

| [47] |

HU M, CHEN Y, LI X, et al. An Agent-based Simulation Model for Distributed Vehicle Sharing Operations[C]//Winter Simulation Conference (WSC). Las Vegas: IEEE, 2017: 1336-1347.

|

| [48] |

CIARI F, BALMER M, AXHAUSEN K W. Concepts for a Large Scale Car-sharing System. Modelling and Evaluation with an Agent-based Approach[J]. Transportation Research Record, 2015, 2009: 1-23.

|

| [49] |

CIARI F, BALMER M, AXHAUSEN K W. Estimating the Potential of a Large Scale Car-sharing System with an Agent-based Microsimulation Approach[C]//12th World Conference on Transport Research (WCTR 2010). Zürich: ETH Zürich, 2010: 1-16.

|

| [50] |

CIARI F, SCHUESSLER N, AXHAUSEN K W. Estimation of Carsharing Demand Using an Activity-based Microsimulation Approach: Model Discussion and some Results[J]. International Journal of Sustainable Transportation, 2013, 7(1): 70-84. |

| [51] |

CIARI F, BECKER H. How Disruptive Can Shared Mobility Be? A Scenario-based Evaluation of Shared Mobility Systems Implemented at Large Scale[M]//MEYER G, SHAHEEN S. Disrupting Mobility: Impacts of Sharing Economy and Innovative Transportation on Cities, Cham: Springer, 2017: 51-63.

|

| [52] |

CIARI F, BALAC M, AXHAUSEN K W. Modeling Carsharing with the Agent-based Simulation MATSim: State of the Art, Applications, and Future Developments[J]. Transportation Research Record, 2016, 2564: 14-20. |

| [53] |

CIARI F, BOCK B, BALMER M. Modeling Station-based and Free-floating Carsharing Demand: Test Case Study for Berlin[J]. Transportation Research Record, 2014, 2416: 37-47. |

| [54] |

GIORGIONE G, CIARI F, VITI F. Availability-based Dynamic Pricing on a Round-trip Carsharing Service: an Explorative Analysis Using Agent-based Simulation[J]. Procedia Computer Science, 2019, 151: 248-255. |

| [55] |

HEILIG M, MALLIG N, SCHRÖDER O, et al. Implementation of Free-floating and Station-based Carsharing in an Agent-based Travel Demand Model[J]. Travel Behaviour and Society, 2018, 12: 151-158. |

| [56] |

KARAMA J, HINDA M, HAYFA Z, et al. Vehicle Sharing Services Optimization Based on Multi-agent Approach[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2011, 44(1): 13040-13045. |

| [57] |

SCHROEDER T, WOLF I. Modeling Multi-level Mechanisms of Environmental Attitudes and Behaviours: The Example of Carsharing in Berlin[J]. Journal of Environmental Psychology, 2017, 52(10): 136-148. |

| [58] |

BALAC M, CIARI F, AXHAUSEN K W. Modeling the Impact of Parking Price Policy on Free-floating Carsharing: Case Study for Zurich, Switzerland[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2017, 77(4): 207-225. |

| [59] |

LAARABI H, BOLDRINI C, BRUNO R, et al. Integration of Demand and Operational Models for an Agent-based Model of a Stackable Electric Vehicle[C]//Proceedings of the 6th Symposium of the European Association for Research in Transportation. Haifa, Israel: European Association for Research in Transportation, 2017.

|

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38