扩展功能

文章信息

- 游勇利, 刘辉

- YOU Yong-li, LIU Hui

- 支架现浇法塔梁同步施工独塔混凝土斜拉桥仿真分析

- Simulation Analysis on Single Pylon Concrete Cable-stayed Bridge by Synchronous Construction of Pylon Girder with Cast-in-place Support

- 公路交通科技, 2021, 38(12): 64-72

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(12): 64-72

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.12.008

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-05-17

2. 江西省交通工程集团有限公司, 江西 南昌 330038;

3. 武汉理工大学 交通与物流工程学院, 湖北 武汉 430063

2. Jiangxi Traffic Engineering Group Co., Ltd., Nanchang Jiangxi 330038, China;

3. School of Transportation and Logistics Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan Hubei 430063, China

随着城市的发展,越来越多的城市景观桥梁成为一座城市的标志,造型独特,体现当地历史文化特色的空间结构桥梁成为首选。斜拉桥因其结构新颖、美观、跨越能力大等特点,在现代桥梁桥型方案设计中具有较强竞争力。斜拉桥施工方法对成桥内力、变形影响较大,而桥梁施工控制是实现设计合理成桥状态的关键。根据国内外专家学者的研究成果,施工控制方法主要有无应力长度控制法、卡尔曼滤波法、最小二乘法、自适应控制法等方法[1]。独塔斜拉桥是高次超静定结构,结构构件受力复杂,为确保桥梁施工过程结构安全、设计的合理成桥状态在桥梁施工中得以顺利实现,需采用有限元软件建立空间模型进行计算分析,确定合理的施工状态,应用仿真分析结果,分析斜拉桥施工过程中的结构内力、应力、索力、变形等变化规律,指导施工,最终实现设计意图。因此,独塔斜拉桥对施工监控计算的要求更高,把握该类型桥梁结构监测与控制重点,才能保证施工安全及实现合理的成桥状态,指导现场施工。独塔斜拉桥主要有悬臂现浇或悬臂拼装施工法、预制安装法、转体施工法、顶推施工法、支架现浇法等施工方法,其中悬臂浇注和支架现浇法最为常用[2]。本研究以江西省某独塔混凝土斜拉桥为背景,采用MIDAS Civil建立整体模型进行施工全过程仿真计算,开展支架现浇法塔梁同步施工斜拉桥力学性能研究。针对该桥结构特点、受力模式,明确了支架现浇法施工主梁、塔梁同步施工、主梁竖向位移、人字塔中塔柱施工临时横撑千斤顶顶推力控制、塔梁固结处应力、拉索索力值及结构体系转换是控制的重点。计算结果表明,该桥主梁、主塔、斜拉索在各拟定施工阶段均满足控制要求,且具有一定安全储备, 施工方案切实可行,可为类似支架现浇法塔梁同步施工混凝土斜拉桥仿真计算分析提供借鉴参考。

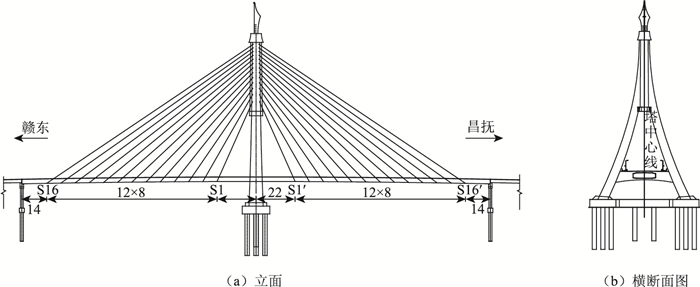

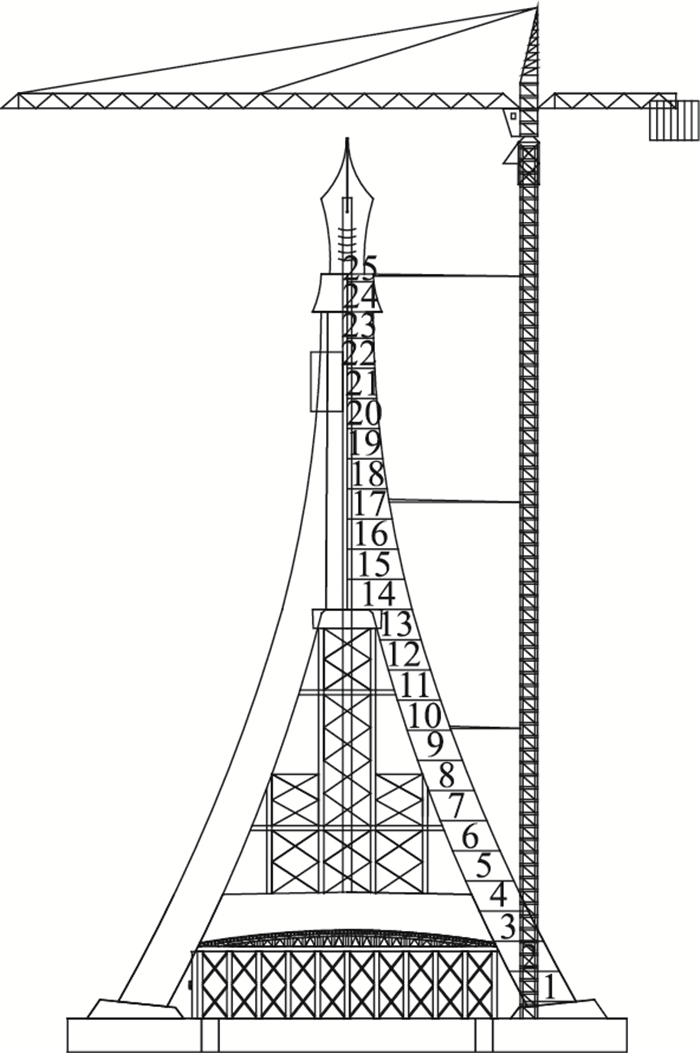

1 概况江西省境内某大桥跨越抚河,桥跨布置为4×35 m(预制小箱梁)+2×132 m(预应力混凝土斜拉桥)+4×35 m(预制小箱梁),桥梁全长560 m。其中主桥采用2跨132 m独塔预应力混凝土斜拉桥,桥梁结构为塔梁固结体系。主要设计技术标准: 一级公路兼顾城市道路功能,双向6车道,桥面宽度为28 m;设计荷载为公路-I级,人群3.5 kN/m2;设计洪水频率为1/100。

主梁采用双边肋板式断面(π形梁),中心梁高2.65 m,边肋板梁高2.5 m。主梁顶宽为26.5 m。主梁0号块总长30 m,其余纵向分段长度8 m,分为13对梁段。主塔采用人字形塔身,主塔下塔柱高度为16.46 m, 中塔柱高为37.81 m, 上塔柱高44.5 m, 自承台顶起塔柱高98.77 m。下横梁与主梁固结,采用横、竖双向预应力体系, 箱形截面。斜拉索采用平行钢丝拉索体系,全桥共设26对斜拉索。两塔柱底承台平面尺寸分别为15.5 m×15.5 m,厚4.5 m,承台系梁高4.5 m,宽6 m。为抵抗塔柱传递下来的较大水平力,在承台及系梁内横桥向布置预应力钢束。每个承台下设9根ϕ2.5 m的钻孔灌注桩,系梁下设2根ϕ2.5 m的钻孔灌注桩[3]。桥型布置图如图 1所示。

|

| 图 1 桥型布置图 Fig. 1 Bridge layout |

| |

针对此类独塔斜拉桥结构特点,结合桥位区地势平坦,河床地形平缓、水位较浅、桥下净空较低等现场条件,主桥采用的施工方法主要有:0#段采用托架上现浇施工,两侧主梁采用少支架现浇法同时对称施工;主梁合龙段采用吊架现浇施工,现浇段在墩旁支架上现浇施工;主塔基础位于浅水区,采用筑岛围堰施工。主塔塔柱采用爬模法施工。拟定施工方案后,进行施工阶段内力分析,了解桥梁结构构件在各施工阶段下内力状态。

2 施工阶段分析根据本桥的结构特点(人字塔、主塔刚度较大,主梁刚度较小),结合桥位区河道现状未通航,河床平缓、水位较浅、桥下净空较低等特点,考虑到施工难易程度、造价、工期等多方面因素,综合考虑确定本桥采用现浇支架法分节段施工预应力混凝土主梁,即塔梁同步施工方法,主要施工流程见表 1。首先主塔桩基、承台、系梁等下部结构施工;其次采取爬模施工中下塔柱,同时配置一台塔吊辅助施工,中塔柱施工时设横、竖向支撑钢管,同时在爬模施工人字塔中塔柱时须分批预顶横向支撑钢管。完成中塔柱合龙后施工主梁0#块,上塔柱与主梁分节段同步施工。A1~A13范围主梁采用8 m一段满堂支架逐段现浇施工,并设置临时支撑钢管,临时支撑钢管间距8 m,在斜拉索终张拉完成后拆除临时支撑钢管。斜拉索的两端均采用张拉端锚具,施工时在主塔内张拉。

| 施工流程 | 说明 |

|

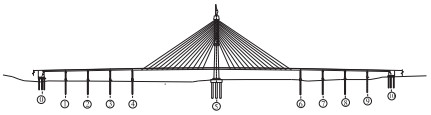

(a) 主塔下塔柱、中塔柱采用爬模施工,主塔下横梁、主梁0#段支架施工 |

|

(b) 主梁0#段混凝土浇注,上塔柱P0段施工, 并张拉主梁0#段预应力钢束 |

|

(c) A1号斜拉索挂索并初张拉,搭设主梁2#段现浇支架,浇注主梁2#段混凝土,并张拉2#块预应力钢束,上塔柱P2段施工 |

|

(d) A13号斜拉索挂索并初张拉,搭设主梁13#段支架,浇注主梁13#段混凝土,并张拉13#段预应力钢束,同步施工上塔柱P13段;然后拆除12#支架(保留支撑点) |

|

(e) 主桥合龙段施工 |

|

(f) 调整斜拉索索力至成桥索力,桥梁建成通车 |

根据该桥结构受力特点,塔梁同步施工,主梁采用支架法施工,主塔采用爬模法施工,根据拟定的施工专项方案,将有限元计算模型划分为24个施工阶段(表 2)。

| 施工阶段 | 施工内容 |

| CS1 | 桥墩桩基、承台、墩身及主塔下塔柱拱座等下部结构施工 |

| CS2 | 主塔下塔柱、中塔柱爬模施工,支架现浇主塔下横梁,并搭设主梁0#段现浇支架 |

| CS3 | 主梁0#段混凝土浇注,上塔柱P0段施工, 并张拉主梁0#段预应力钢束 |

| CS4 | 搭设主梁1#段支架,并浇注主梁1#段混凝土,并张拉1#块钢束,施工上塔柱P1段 |

| CS5 | A1号斜拉索挂索并初张拉,搭设主梁2#段现浇支架,浇注主梁2#段混凝土,并张拉2#块预应力钢束,同步施工上塔柱P2段 |

| CS6 | A2号斜拉索挂索并初张拉,搭设主梁3#段现浇支架,浇注主梁3#段混凝土,并张拉3#段预应力钢束,同步施工上塔柱P3段;然后拆除1#支架(保留支撑点) |

| ⋮ | ⋮ |

| CS17 | A13号斜拉索挂索并初张拉,搭设主梁13#段支架,浇注主梁13#段混凝土,并张拉13#段预应力钢束,同步施工上塔柱P13段;然后拆除12#支架(保留支撑点) |

| CS18 | 第2次调索,依次调整A2~A13号斜拉索索力,并依次拆除主梁2#~11#段钢管支撑点 |

| CS19 | 主桥边跨现浇段施工,同步施工上塔柱剩余部分 |

| CS20 | 主梁合龙段合龙施工,并张拉合龙段预应力钢束 |

| CS21 | 第3次调索,依次调整A1~A13号拉索索力 |

| CS22 | 施工桥面系 |

| CS23 | 第4次调索,调整至成桥设计索力 |

| CS24 | 成桥状态运营10 a |

3 有限元模型 3.1 结构受力模式分析

斜拉桥由主梁、主塔、拉索等3种基本构件组合构成,主梁受力类似于多跨弹性支撑连续梁,斜拉索与主梁锚固处可看做一个多点的弹性支承,使得主梁弯矩大大减小[4-5]。在恒载作用下,斜拉索张拉力使得塔梁处于合理的受力状态下;其他附加荷载和活载的共同作用下,斜拉索发挥力的传递和弹性支承作用[5-7]。一般情况下,塔柱和主梁处于偏心受压受力状态,并且斜拉索索力具有可调性,在恒载的作用下,可通过调整斜拉索的索力来改变主梁的弯曲内力[5, 8]。因此,拉索承受拉力,主塔、主梁承受较大压力。

3.2 有限元模型斜拉桥计算模型,按主梁的模拟情况,可分为Ⅱ形模型、三主梁模型、双主梁模型和单主梁模型;按斜拉索的模拟情况,可分为曲线索单元法、等效弹性模量法和多段直杆法[6, 9-10]。本研究中斜拉桥主塔、主梁均采用单梁模型模拟。

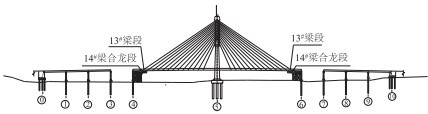

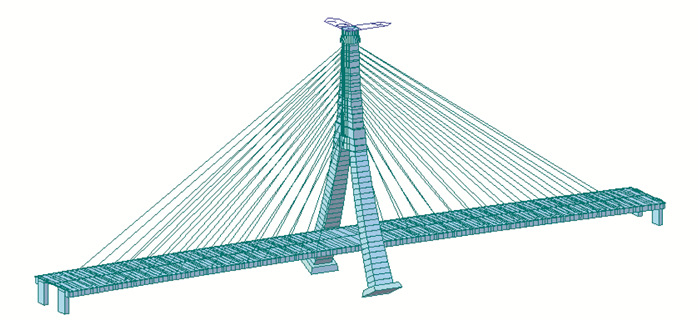

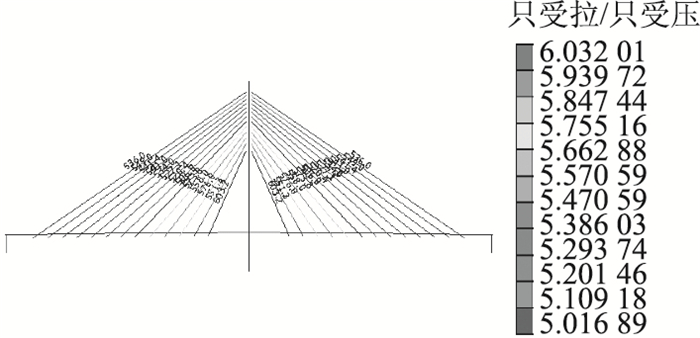

采用桥梁结构分析软件MIDAS Civil建立空间有限元分析模型(见图 2)。全桥共离散为391个节点,322个单元,其中采用只受拉桁架单元模拟斜拉索,其余构件均采用梁单元进行模拟, 塔梁固结(主梁与主塔横梁固结)采用刚性连接模拟,现浇支架采用只受压弹性连接模拟[11]。根据施工阶段划分(表 2),模型共划分为24个施工阶段。通过理论计算得出施工过程中的最不利施工工况及结构最不利受力位置,使成桥后的索力、内力和线形既满足施工过程中的结构安全要求又能达到理论的设计状态。

|

| 图 2 有限元仿真模型 Fig. 2 Finite element simulation model |

| |

4 仿真计算重点

支架现浇法塔梁同步施工独塔斜拉桥,建立有限元仿真模型进行计算分析,研究关键施工阶段主塔、主梁、斜拉索等主要构件的应力、挠度(偏位)以及稳定性情况,特别是主梁合龙前最大单悬臂状态下的稳定性。针对索塔锚固区、塔梁固结处等局部受力复杂构件,需要进一步建立实体模型进行局部分析研究,本研究不做阐述。其中支架现浇法施工主梁、塔梁同步施工、中塔柱施工临时横撑千斤顶顶推力控制、主梁竖向位移、塔梁固结处应力、拉索索力值及结构体系转换是施工控制计算的重点。

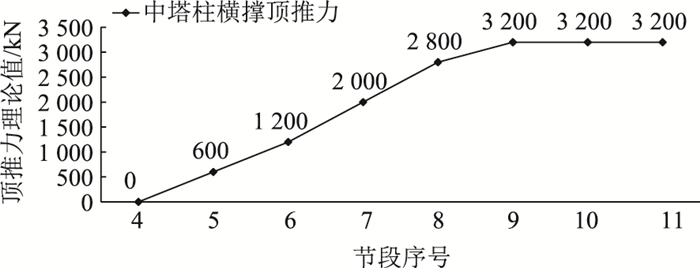

(1) 主塔施工过程及成桥后水平位移控制。由于该桥主塔为人字形塔、塔高近99 m,其中中塔柱高为37.81 m,中塔柱各节段施工采用旋臂架爬模施工工艺。人字塔倾斜中塔柱在施工阶段,随着各节段塔柱施工,自重作用下产生的倾覆力矩越来越大,同时爬模及风荷载作用下,塔柱根部产生较大的应力[12]。首先,施工中塔柱时,中塔柱处于单悬臂状态,应合理设置临时横撑设计,在水平临时横撑钢管内设置千斤顶,并根据中塔柱节段施工情况,调整临时横撑千斤顶顶推力,严格控制中塔柱底截面应力、塔顶位移,保证主塔施工安全,如图 3所示。

|

| 图 3 主塔施工示意图 Fig. 3 Schematic diagram of main pylon construction |

| |

(2) 主梁应力及变形。主桥主梁施工采用搭设支架现浇,为严格控制主梁线形,浇注混凝土前必须进行压载试验,以检验现浇施工平台系统各构件、验证关键点的受力情况、消除非弹性变形。仿真计算首先根据总体施工方案拟定的施工顺序进行模拟,并在施工过程中严格按照现场实际的施工顺序、施工参数对计算模型进行修正,重点对各施工阶段主梁应力、位移进行控制,特别是拆除节段支架、调索、合龙阶段,同时根据计算结果提供各节段主梁预抛高理论值。

(3) 结构体系转换控制。拆除主梁节段支点支架时,主塔两侧应同时一起卸架,达到同步、均衡的要求,严格控制主塔水平位移情况。落架是一次重要的体系转换过程,应重点计算各节段落架前后的主塔、主梁位移、拉索索力变化情况,以保证结构安全稳定。主塔偏位和主梁线形均应控制在允许范围以内。

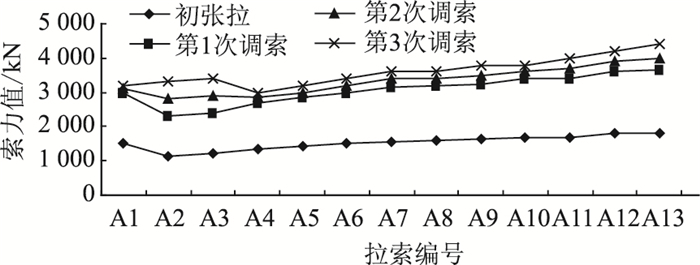

(4) 斜拉索索力控制。对于斜拉桥结构,斜拉索是整个结构体系中最为关键的一个构件,拉索索力值对主梁、主塔受力状态产生较大影响。通过理论计算得出拉索初张拉及调索索力值是施工监控计算中的重中之重。根据施工方案,确定斜拉索进行3次调索。斜拉索:①第1次调索:各拉索挂索初张拉;②第2次调索:主梁合龙,体系转换,拆除主梁支架;③第3次调索:桥面系施工后,调索至成桥设计索力值。

(5) 主梁行车舒适性。结合本桥的结构特点,主梁主要承受轴向压力,主梁有索区弯矩应尽可能均匀分布,同时应避免主梁无索区出现过大的变形挠度和较大的弯矩,尽量使主梁受力合理,线形满足行车舒适性要求[13]。

5 塔梁同步施工仿真分析成果斜拉桥是高次超静定结构, 结构受力复杂,拉索索力对结构的内力影响显著, 尤其是对于主梁刚度较小的独塔斜拉桥, 由于其主梁截面面积小、自重小、刚度小等特点, 斜拉索的张拉力对主梁的线形和内力影响很大, 因此, 预应力混凝土斜拉桥合理成桥状态和合理施工状态的确定在结构分析理论中尤为关键[14]。

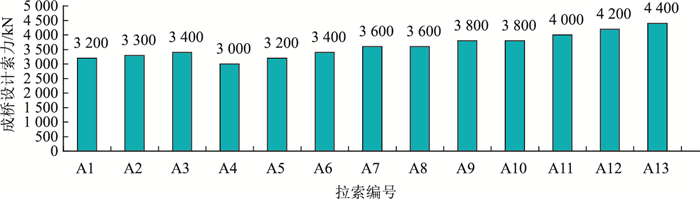

5.1 设计合理成桥状态根据本桥的结构设计特点(主梁刚度较柔,主塔刚度较大),拟定合理成桥状态而确定拉索成桥索力,使主塔、主梁应力及位移均满足规范要求。所谓合理成桥状态是指斜拉桥在施工完成后在所有恒载作用下受力满足某种理想状态[15],如梁、塔中弯曲应变能最小。在斜拉桥成桥状态的确定时只考虑结构自重、预应力等恒载,而拟定设计合理成桥状态。合理成桥状态下成桥索力设计值如图 4所示。

|

| 图 4 合理成桥状态下索力设计值 Fig. 4 Design cable force values under reasonable bridge completion state |

| |

5.2 成桥状态下主梁、主塔、斜拉索计算结果

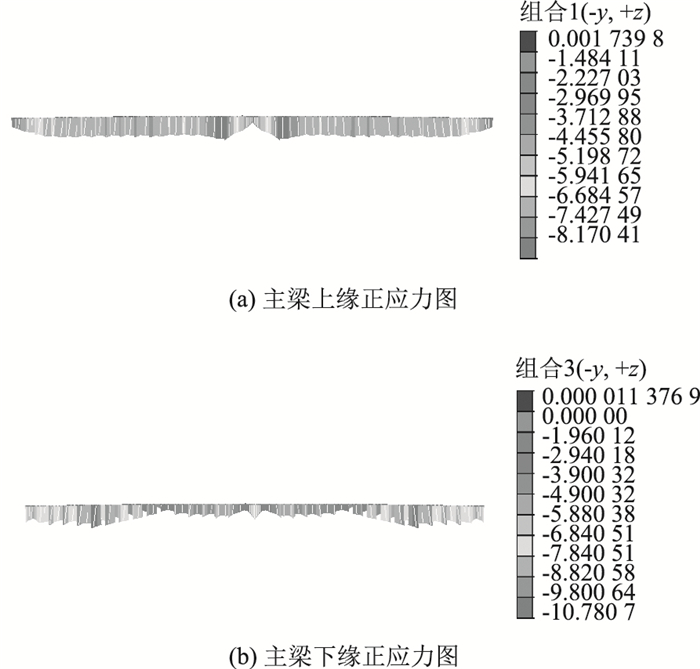

(1) 主梁。成桥状态下, 主梁截面上下缘均受压,主梁混凝土上缘最大压应力-8.2 MPa,下缘最大压应力-10.8 MPa,满足规范要求,主梁上下缘应力图如图 5所示。

|

| 图 5 成桥状态下主梁正应力(单位: MPa) Fig. 5 Normal stresses of main girder under bridge completion state(unit: MPa) |

| |

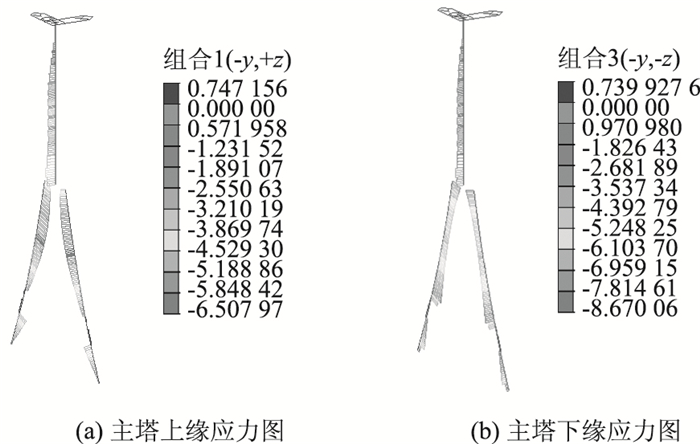

(2) 主塔。成桥状态下, 主塔截面上下缘基本处受压状态,主梁混凝土上缘最大压应力-6.5 MPa,下缘最大压应力-8.7 MPa,满足规范要求,主梁上下缘应力图如图 6所示。从主塔应力图中可知,塔梁固结处局部出现较小的拉应力(0.74 MPa),分析其原因为,主塔、主梁均采用单梁模型模拟,塔梁固结处通过刚性连接进行处理,产生一定偏差。可进一步对塔梁固结处建立实体模型进行局部分析,求出精确解。

|

| 图 6 成桥状态下主塔正应力(单位: MPa) Fig. 6 Normal stresses of main pylon under bridge completion state(unit: MPa) |

| |

(3) 斜拉索。斜拉桥成桥索力及成桥应力如图 7所示,成桥状态下斜拉索应力在520~603 MPa之间。斜拉索的安全系数不应小于2.5[16],即[σ]≤0.4fpk= 0.4×1 670=668 MPa,满足规范要求。

|

| 图 7 成桥状态下斜拉索应力(单位:×102 MPa) Fig. 7 Stress of cable under bridge completion state (unit: ×102 MPa) |

| |

(4) 行车舒适性。在公路-I级和人群荷载作用下,主梁跨中最大挠度为48 mm,远小于规范要求的桥梁跨径的1/500,说明主梁行车舒适性很好。但施工过程中还应注意浇注主梁混凝土前应进行支架预压,预压重为1.2倍主梁节段自重。

5.3 施工阶段计算结果可使用MIDAS Civil程序中未知荷载系数功能做斜拉桥的正装分析,通过设定目标函数值而计算出各施工阶段较为理想的索力,可避免较为繁琐的试算工作[17-18]。

施工控制可采用以标高(位移)、拉索张拉力控制相结合方法。塔柱、主梁、拉索同步施工,应重点解决好塔梁相互影响,同时在主塔施工过程中保护好斜拉索索体。当现场调整施工工序时,需重新划分施工阶段,优化计算模型,得出拉索施工索力值[19]。

根据拟定的施工工况,对桥梁结构进行有限元分析,调整拉索索力、临时横撑千斤顶顶推力等方式,并经多次修正计算,使各施工阶段桥梁构件(主塔、主梁、拉索)内力、位移及应力值均在控制目标范围内,确保结构构件施工安全。结果证明,各构件应力值均符合各施工阶段的控制要求,且具有一定安全系数。

(1) 合理施工索力理论值。根据施工方案,拟定4次调索工况:①第1次调索:各拉索初张拉;②第2次调索:拆除各节段支撑点钢管支撑;③第3次调索:主梁合龙,体系转换;④第4次调索:桥面系施工后,调索至成桥设计索力值。各施工工况索力理论值如图 8所示。

|

| 图 8 各工况施工索力理论值 Fig. 8 Theoretical values of cable force under different construction conditions |

| |

(2) 施工中塔柱横撑千斤顶顶推力。中塔柱施工,采用旋臂架爬模施工,模板高4.3 m,每次最大施工阶段为4 m,共分11次浇注。在中塔柱中间位置设置水平临时横撑,在水平临时钢管内设置千斤顶,中塔柱施工临时横撑千斤顶顶推力理论值如图 9所示。

|

| 图 9 中塔柱施工临时横撑千斤顶顶推力 Fig. 9 Temporary lateral jack thrusts on middle pylon column during construction |

| |

(3) 主塔。主塔混凝土最大压应力为-7.8 MPa,小于容许压应力值[σ]=32.4×0.5=16.2 MPa, 表明主塔主要呈受压状态。各施工阶段,塔顶水平位移最大值为27.1 mm (→),小于H/300=99/300=0.33 m且不大于30 mm, 满足设计要求。

(4) 主梁。各施工阶段主梁上下缘应力均为压应力,主梁轴力分布较均匀。主梁上缘最大压应力为-12.6 MPa,下缘最大压应力为-9.4 MPa,均小于容许压应力值[σ]=35.5×0.5=17.75 MPa。这表明主梁为全预应力混凝土构件。

(5) 斜拉索。成桥状态下,斜拉索最大拉应力为621.8 MPa,最小拉应力为534.6 MPa,均小于容许应力值[σ]=1 670 MPa/2.5=668 MPa,满足规范要求。结果表明斜拉索未出现松弛现象,拉索应力分布较均匀,斜拉索安全系数均大于2.68。

6 结论通过对支架现浇法塔梁同步施工独塔混凝土斜拉桥进行施工全过程仿真分析,验证了采用的施工方案是否可行,并得出结构最不利受力位置和最不利施工工况,从而确定下一步现场施工重点监测断面及控制目标值。同时可以得出以下结论:

(1) 主梁、主塔、斜拉索在各拟定施工阶段均满足控制要求,主梁有支架施工数值模型中模拟方法有效,塔梁同步施工仿真分析方法合理可行。明确了支架现浇法施工主梁、塔梁同步施工、中塔柱施工临时横撑千斤顶顶推力控制、主梁竖向位移、塔梁固结处应力、拉索索力值及结构体系转换是控制的重点。

(2) 通过对独塔斜拉桥施工阶段仿真计算,可得出斜拉索施工阶段张拉索力值;并根据中塔柱节段划分,控制中塔柱底截面应力及塔顶水平位移为目标函数,确定临时横撑千斤顶顶推力理论值。

(3) 基于此类型桥梁结构特点(主塔的刚度较大,主梁刚度较小),计算时应重点关注支架拆除、调整索力、体系转换等关键阶段,主梁竖向位移变化幅度。

(4) 主塔塔顶偏位和塔身局部应力控制。由于主塔为变截面人型塔,塔柱空间受力复杂,调整索力对主塔内力影响较大,特别是主塔固结点(塔底、塔梁固结处,上塔柱与中塔柱分叉点)受力变化较大,塔身局部应力有可能超限。因此,应重点关注主塔3个固结点的局部应力,如有必要,拟采用ANSYS有限元分析软件建立局部分析模型,进行局部应力验算。

| [1] |

岳东杰, 郑德华. 现代大型斜拉桥塔梁施工测控技术[M]. 北京: 科学出版社, 2012. YUE Dong-jie, ZHENG De-hua. Measurement and Control Technology for Construction of Pylon Beam of Modern Large Cable-stayed Bridges[M]. Beijing: Science Press, 2012. |

| [2] |

李智. 基于不同施工方案的独塔混凝土斜拉桥力学性能研究[D]. 西安: 长安大学, 2012. LI Zhi. Study on Mechanical Properties of Single-pylon Concrete Cable-stayed Bridge Based on Different Construction Schemes[D]. Xi'an: Chang'an University, 2012. |

| [3] |

刘钟仁. 赣东大桥总体设计[J]. 山东交通科技, 2011(5): 22-25. LIU Zhong-ren. Overall Design of the Gandong Bridge[J]. Shandong Transport Technology, 2011(5): 22-25. |

| [4] |

康晋. PC斜拉桥合理恒载索力及施工索力的确定[D]. 西安: 长安大学, 2004. KANG Jin. Determination of Reasonable Dead Load Cable Force and Construction Cable Force of PC Cable-stayed Bridge[D]. Xi'an: Chang'an University, 2004. |

| [5] |

叶晓宇. 预应力混凝土斜拉桥施工仿真分析[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2017. YE Xiao-yu. Simulation Analysis on Construction of Prestressed Concrete Cable-stayed Bridge[D]. Lanzhou: Lanzhou Jiaotong University, 2017. |

| [6] |

周学雷. 四线铁路钢桁架斜拉桥结构分析[D]. 成都: 西南交通大学, 2011. ZHOU Xue-lei. Structural Analysis of Steel Truss Cable-stayed Bridge for Four-line Railway[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2011. |

| [7] |

杜光乾. 斜拉桥理想成桥受力状态的研究[D]. 石家庄: 石家庄铁道学院, 2005. DU Guang-qian. Study on Ideal Stress State of Cable-stayed Bridge[D]. Shijiazhuang: Shijiazhuang Tiedao University, 2005. |

| [8] |

刘士林, 梁智涛, 孟凡超, 等. 斜拉桥[M]. 北京: 人民交通出版杜, 2002. LIU Shi-lin, LIANG Zhi-tao, MENG Fan-chao, et al. Cable-stayed Bridge[M]. Beijing: China Communications Press, 2002. |

| [9] |

邱清永. 斜拉桥成桥状态及施工过程的力学仿真分析[D]. 西安: 长安大学, 2015. QIU Qing-yong. Mechanical Simulation Analysis of Completion State and Construction Process of Cable-stayed Bridges[D]. Xi'an: Chang'an University, 2015. |

| [10] |

李传习, 夏桂云. 大跨度桥梁结构计算理论[M]. 北京: 人民交通出版社, 2002. LI Chuan-xi, XIA Gui-yun. Computational Theory of Long Span Bridge Structure[M]. Beijing: China Communications Press, 2002. |

| [11] |

郭棋武. 斜拉桥施工过程中的受力分析及成桥索力的合理确定[D]. 长沙: 湖南大学, 1999. GUO Qi-wu. Stress Analysis and Determination of Reasonable Cable Force of Cable-stayed Bridge during Construction[D]. Changsha: Hunan University, 1999. |

| [12] |

中交第二航务工程局有限公司. 公路桥梁施工系列手册.斜拉桥[M]. 北京: 人民交通出版社, 2014. CCCC Second Harbor Engineering Co., Ltd. Serial Handbooks of Highway-bridge Construction: Cable-stayed Bridge[M]. Beijing: China Communications Press, 2014. |

| [13] |

郑平伟, 陈金州, 于德伟. 独塔四索面空间异型斜拉桥的施工监控计算[J]. 桥梁建设, 2011(2): 66-70. ZHENG Ping-wei, CHEN Jin-zhou, YU De-wei. Calculation of Construction Monitoring and Control of a Spatial Irregular Shape Cable-stayed Bridge with a Single Pylon and Four Cable Planes[J]. Bridge Construction, 2011(2): 66-70. |

| [14] |

孟安鑫. π型梁斜拉桥合理成桥状态与合理施工状态的研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2016. MENG AN-xin. Study on Reasonable Completion State and Reasonable Construction State of π-girder Cable-stayed Bridge[D]. Harbin: Northeast Forestry University, 2016. |

| [15] |

辛克贵, 冯仲. 大跨度斜拉桥的施工非线性倒拆分析[J]. 工程力学, 2004, 21(5): 31-35. XIN Ke-gui, FENG Zhong. Nonlinear Static Reverse Analysis of Long-span Cable-stayed Bridges during Construction[J]. Engineering Mechanics, 2004, 21(5): 31-35. |

| [16] |

JTG/T D65-01—2007, 公路斜拉桥设计细则[S]. JTG/T D65-01—2007, Guidelines for Design of Highway Cable-stayed Bridge[S]. |

| [17] |

刘辉, 胡玉婷, 胡玉芬. 斜塔斜拉梁拱组合桥施工监控计算分析[J]. 江西公路科技, 2014, 51(4): 7-10. LIU Hui, HU Yu-ting, HU Yu-fen. Construction Monitoring Calculation and Analysis on Inclined Pylon and Cable-stayed Beam Arch Composite Bridge[J]. Jiangxi Highway Science and Technology, 2014, 51(4): 7-10. |

| [18] |

王俊. 独塔斜拉桥初始索力研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2012. WANG Jun. Research on Initial Cable Tension for Cable-stayed Bridge with Single Pylon[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2012. |

| [19] |

刘辉, 曹秀英, 胡玉芬. 独塔四索面斜拉桥施工索力控制[J]. 华东公路, 2016, 217(1): 11-13. LIU Hui, CAO Xiu-ying, HU Yu-fen. Control of Cable Force of Single-pylon Four-cable-plane Cable-stayed Bridge during Construction[J]. East China Highway, 2016, 217(1): 11-13. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38