扩展功能

文章信息

- 富志鹏, 林宣财, 任春宁, 王旭鹏, 白浩晨

- FU Zhi-peng, LIN Xuan-cai, REN Chun-ning, WANG Xu-peng, BAI Hao-chen

- 高速公路中间带宽度变化过渡段过渡方式的研究

- Study on Transition Mode of Width Change Section of Median of Expressway

- 公路交通科技, 2021, 38(12): 28-36

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(12): 28-36

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.12.004

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-04-26

依据我国现行《公路路线设计规范》(JTG D20—2017)(以下简称《规范》[1])规定,高速公路中间带宽度增宽或减窄时应采用左右分幅线形设计,条件受限制时可采用渐变过渡。因渐变过渡如何设置《规范》缺乏具体规定,可参考的研究成果非常少,所以较多设计者从设计难度和减小工程规模考虑仍然采用线性过渡。

现行《规范》[1]中9.4.3条规定“整体式路基的中间带宽度宜保持等值。当中间带的宽度根据需要增宽或减窄时,应采用左右分幅线形设计。条件受限制,且中间带宽度变化小于3.0 m时,可采用渐变过渡,过渡段的渐变率不应大于1/100”。《公路路线设计规范》(JTJ 011—94)[2]中6.3.3条对分离式断面中间带宽度宜大于4.5 m的规定,与现行《规范》[3]规定左右分幅线形设计相一致;对中间带宽度变化值≤4.5 m时,过渡段以设在回旋线范围为宜,且长度应与回旋线长度相等的规定较为合理;《公路路线设计规范》(JTG D20—2006)[3]增加了“条件受限制时,过渡段的渐变率不应大于1/100”的规定,使其在直线段或圆曲线路段采用线性渐变过渡被普遍认可;现行《规范》[1]没有强调在缓和曲线路段渐变过渡。所以已建和在建高速公路中间带宽度变化较少在缓和曲线范围渐变过渡有着客观原因。现行《规范》[1]规定应采用左右分幅线形设计,显然在强调采用左右分幅线形设计是为了保证行车道线形符合规范有关圆曲线、缓和曲线和小偏角转角线形等规定要求,是为了保证行车道线形不发生“突变”现象;保留“条件受限制”的规定,并将过渡段规范用词改为“渐变过渡”,一方面留有灵活余地,另一方面不局限于线性渐变,但渐变过渡宽度变化值限制在3.0 m内。

国外高速公路中间带宽度变化如何过渡研究资料非常少,美国《A Policy on Geometric Design of Highway and Streets》[4]和日本《高速公路设计要领》[5]没有这方面的内容。缓和曲线作为构成公路平面线形基本要素的重要组成部分,一方面有效模拟了车辆转弯时的行驶轨迹,使车辆从直线向圆曲线或圆曲线向直线过渡时离心力逐渐变化,有助于车辆匀速行驶;另一方面缓和曲线的设置提供曲线加宽及超高过渡有利条件,对改善路容,避免圆曲线起终点处线形明显转折具有显著效果。国内对缓和曲线及超高过渡方式、方法的研究较多,对缓和曲线本身的研究较少。杨轸等[6-7]建立了隧道洞口附近缓和曲线的计算模型,并结合车辆偏移阈值,根据几何关系确定隧道最小缓和曲线参数。曹友露[8]通过采用相关性分析方法,研究了交通事故与平曲线和缓和曲线组合之间的关系。范爽[9]以事故资料为依据, 全面分析了公路平面设计中各元素之间组合关系的安全性, 并提出了基于交通安全的高速公路平面设计指标及其组合。有部分学者通过研究驾驶人在不同平面线形情况下的驾驶身、心理特征去探究线形指标与事故率之间的关系[10-12]。郭应时等[13-15]从交通事故率角度研究了平面几何线形。程国柱等[16]基于仿真试验,针对道路几何指标,根据影响路侧安全程度进行排序,并分析了不同车型在平曲线路段的速度特性。涂圣文[17]等将平面线形与纵面线形进行组合,分析不同组合条件下的道路运行安全,得到易发生交通事故的平纵线形组合情况。张玥等[18-20]结合设计速度、圆曲线半径、横向力系数、超高值及过渡段的关系进行深入研究。

本研究根据中间带宽度增宽或减窄的类型,从符合左右分幅线形设计的理想过渡线形为切入点,通过分析研究中间带宽度变化所处各种条件,并提出中间带宽度变化渐变过渡方式,符合现行《规范》规定的左右分幅线形设计要求,提出采用三次抛物线替代线性渐变过渡,和在缓和曲线上采用线性渐变过渡安全性优化设计的建议,本研究渐变过渡方式可供同行设计时参考。

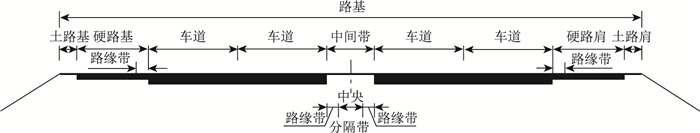

1 现状调研分析与评价 1.1 高速公路中间带宽度发生变化的类型 1.1.1 前后路段设计标准不同引起的变化《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)(以下简称现行《标准》[21])规定高速公路整体式断面必须设置中间带。中间带由中央分隔带和左侧路缘带组成,如图 1所示。

|

| 图 1 高速公路整体式路基一般断面形式 Fig. 1 General section form of expressway integral subgrade |

| |

根据现行《标准》规定,高速公路中间带宽度依据中央分隔带功能确定,没有具体宽度的规定,行业认可的取值原则为:设计速度120 km/h中央分隔带采用3 m或2.5 m,设计速度100,80,60 km/h时采用2 m;设计速度120,100 km/h时左侧路缘带采用0.75 m,设计速度80,60 km/h时采用0.5 m;对应设计速度120,100,80,60 km/h时中间带宽度一般为4.5,4.0,3.5,3 m这4种,即中间带宽度变化范围为1.5,1.0 m和0.5 m这3种。所以,不同的设计标准相衔接时应根据前后路段的平面线形设计过渡段。

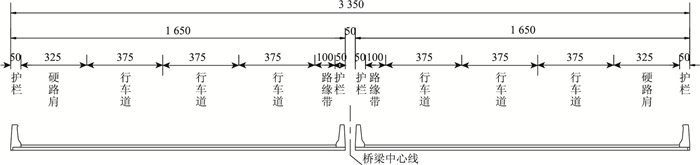

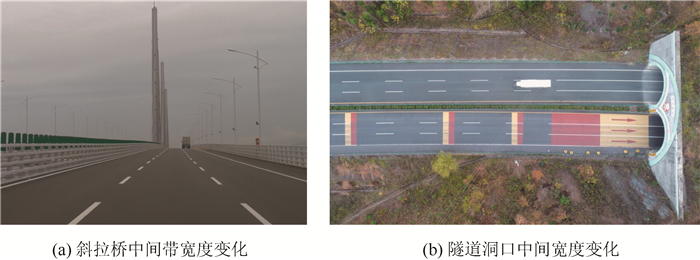

1.1.2 斜拉桥桥面中间设墩引起的变化斜拉桥由于桥墩设置在桥面中间,桥墩断面宽度一般大于4.0 m,同时为了降低桥梁工程造价,引桥路段中间带宽度往往采用1.5 m,使前后路段中间带宽度变化值大于2.5 m。如某特大桥标准段左右幅桥梁中间净距为1.5 m,见图 2,主跨路段左右幅桥梁中间设墩,净距达5.2 m,变化值3.7 m,如图 3所示。

|

| 图 2 桥梁横断面设计图(标准段)(单位: cm) Fig. 2 Design drawing of bridge cross-section (standard section)(unit: cm) |

| |

|

| 图 3 桥梁横断面设计图(左右幅中间设墩段)(单位:cm) Fig. 3 Design drawing of bridge cross-section (with pier section in middle of left and right sides) (unit: cm) |

| |

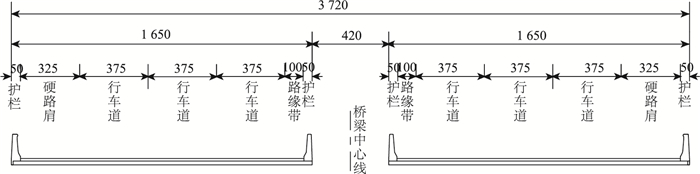

1.1.3 隧道断面结构需要引起的变化

隧道工程分为分离式断面和整体式断面,整体式主要有连拱隧道、小间距隧道、明挖暗埋隧道、沉管隧道等形式。隧道断面形式不同,中间带宽度不同,一般为2.0~7.65 m,如图 4为明挖隧道断面,中间带宽度达4.58 m,比整体式路基标准断面的中间带宽度约宽1.0~5.65 m。

|

| 图 4 某项目整体式断面隧道建筑限界(单位: cm) Fig. 4 Construction clearance of integral section tunnel of a project(unit: cm) |

| |

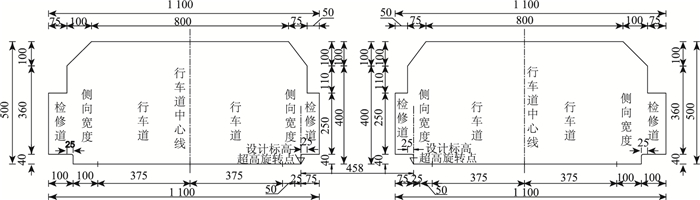

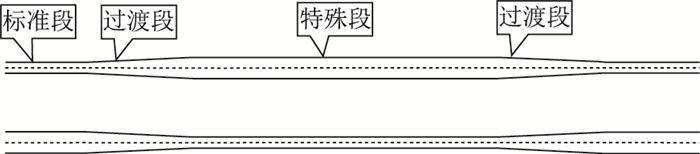

1.2 高速公路中间带宽度变化采用线性过渡存在的主要问题

现行《规范》)中第9.4.3条规定“整体式路基的中间带宽度宜保持等值。当中间带的宽度根据需要增宽或减窄时,应采用左右分幅线形设计。条件受限制,且中间带宽度变化小于3.0 m时,可采用渐变过渡,过渡段的渐变率不应大于1/100”。渐变过渡可理解为线性过渡或多次抛物线过渡;如果在直线路段上采用线性渐变过渡,当宽度增宽或减窄值较小时,渐变起终点折线之间存在极角变化,按《规范》规定的渐变率1/100计算极角变化值仅为0.57°;当宽度增宽或减窄值较大时,中间带内外缘的行车道平面轨迹线在外观视觉上将出现较为明显的突变点,如图 5所示。如果在圆曲线路段采用线性渐变过渡,中间带内外缘的行车道平面轨迹线在外观视觉上内侧突变点感觉不明显,外侧相对较为明显。

|

| 图 5 中间带宽度变化在直线路段采用线性渐变过渡示意图 Fig. 5 Schematic diagram of change of median width adopts linear gradual transition in straight section |

| |

高速公路中间带宽度增宽或减窄采用线性渐变过渡虽然符合现行规范中条件受限制时的规定,但由于采用渐变过渡与现行《规范》中其他规定发生了冲突,产生规范规定一致性问题。采用渐变过渡与现行《规范》规定不一致的主要内容如下。

(1) 不满足现行《规范》第7.3.1条“各级公路平面不论转角大小,均应设置圆曲线”的规定。

(2) 不满足现行《规范》第7.4.1条“直线同小于表 7.4.1不设超高的圆曲线最小半径径向相连处,应设置回旋线”的规定。

(3) 设置一处渐变段相当于在局部路段设置的2处小偏角,难以满足现行《规范》第7.8.2条“当路线转角小于或等于7°时,应设置较长的平曲线,其长度应大于表 7.8.2中规定的“一般值”的规定。

(4) 当中间带宽度变化较大时,采用线性渐变过渡方式时,行车道中心线线形不够圆滑,路容较差。

1.3 高速公路中间带宽度变化采用渐变过渡安全性调查由于采用渐变过渡与现行《规范》中其他规定不一致,因此多年来在行业内对采用渐变过渡是否存在安全隐患成为关注的焦点问题。本研究针对行业内专家与学者争论的问题开展调研。通过调查没有发现中间带宽度增宽或减窄采用渐变过渡出现交通事故明显高于其他路段的情况;根据现场实车观察,只要过渡段渐变率符合规范规定要求,即小于1/100,驾驶员在高速行驶过程中较难发觉宽度变化点的“突变”现象,所以对交通安全影响较小,如图 6所示。国内外对中间带宽度变化过渡方法的研究较少,调查发现有些高速公路项目已提出安全性优化设计方案,如为了使突变点附近平面线形圆滑,避免视觉突变点采用三次抛物线渐变过渡替代线性渐变过渡,但中间带宽度变化大于3.0 m以上时不符合现行《规范》规定要求。尽管高速公路中间带宽度变化采用线性渐变过渡没有发现交通事故率明显高于一般路段,但从规范规定一致性考虑,应采用左右分幅线形设计,不得已时采用渐变过渡。

|

| 图 6 斜拉桥和连供隧道洞口中间带宽度变化实景图 Fig. 6 Real views of width change of median in cable stayed bridge and multi-arch tunnel |

| |

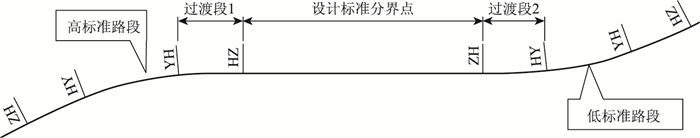

2 过渡方式研究 2.1 符合左右分幅线形设计的过渡方式研究 2.1.1 调整一端缓和曲线参数

设计标准不同引起增宽或减窄,其变化值为0.5,1.0 m和1.5 m这3种;由于变化值较小,可考虑在平曲线的缓和曲线一端通过调整设计中心线的缓和曲线长度,使中间带内外缘敷设的缓和曲线参数满足规范要求的左右分幅线形设计的规定要求。

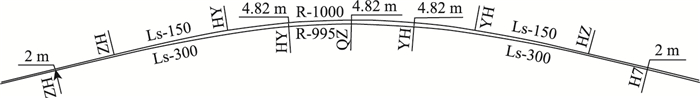

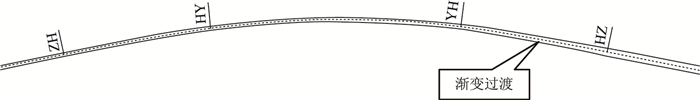

(1) 为减少占地,过渡段宜设置在高标准路段平曲线末端的缓和曲线范围内,如图 7所示的过渡段1位置。

|

| 图 7 中间带宽度变化调整一端过渡方式示意图 Fig. 7 Schematic diagram of transition mode of median width change by adjusting one end |

| |

(2) 当分界点为互通立交,主线中间带内需设墩时,过渡段宜设置在低标准路段平曲线起点段的缓和曲线范围内,如图 7所示的过渡段2位置。

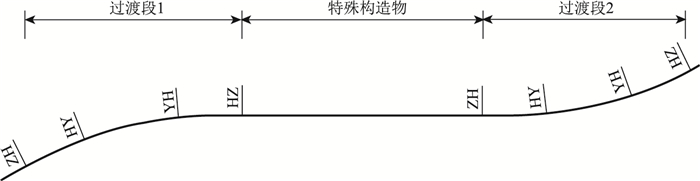

2.1.2 调整两端平曲线设计参数斜拉桥桥面中间设墩引起增宽,宽度变化一般大于3.0 m,由于斜拉桥路段平面线形基本上为直线,斜拉桥之外的引桥为曲线,通过调整缓和曲线参数难以实现左右分幅线形设计的过渡,需通过调整引桥上平曲线设计参数,实现符合左右分幅线形设计的要求,该方法影响长度较长,工程规模较大,如图 8所示。

|

| 图 8 中间带宽度变化调整两端过渡方式示意图 Fig. 8 Schematic diagram of transition mode of median width change by adjusting both ends |

| |

2.1.3 调整内侧半幅两端缓和曲线参数

因隧道断面结构需要引起增宽,与整体式路基标准断面的中间带宽度比较约增宽2~5.65 m。当宽度变化值小于1.5 m时,除了可通过调整缓和曲线参数以实现左右分幅线形设计外,也可通过调整平曲线内侧半幅两端的缓和曲线参数实现(图 9)。

|

| 图 9 中间带宽度变化调整内侧半幅过渡方式示意图 Fig. 9 Schematic diagram of transition mode of median width change by adjusting inner half side |

| |

2.1.4 调整平曲线设计参数

当中间带宽度增宽值较大,仅通过缓和曲线参数调整无法实现左右分幅线形设计时,需通过整个平曲线设计参数的调整实现符合左右分幅线形设计的要求(图 10)。

|

| 图 10 中中间带宽度变化调整平曲线设计参数过渡方式示意图 Fig. 10 Schematic diagram of transition mode of median width change by adjusting horizontal curve design parameters |

| |

利用平曲线全段进行左右分幅线形设计,较采用缓和曲线范围渐变过渡在工程规模上的增加主要体现在占地上,如表 1所示,中间带宽度增宽值大于1.5 m时,增加占地面积约大于630 m2,方案比选时应重点考虑占地的影响。

| 中间带变化宽度/m | 左右分幅线形设计 | 渐变过渡 | |||

| 长度/m | 增加面积/m2 | 长度/m | 增加面积/m2 | ||

| 0.5 | 1 000 | 247 | 160 | 40 | |

| 1.0 | 1 000 | 500 | 160 | 80 | |

| 1.5 | 1 000 | 747 | 160 | 120 | |

| 2.0 | 1 000 | 1 000 | 160 | 160 | |

| 2.5 | 1 000 | 1 247 | 160 | 200 | |

| 3.0 | 1 000 | 1 500 | 160 | 240 | |

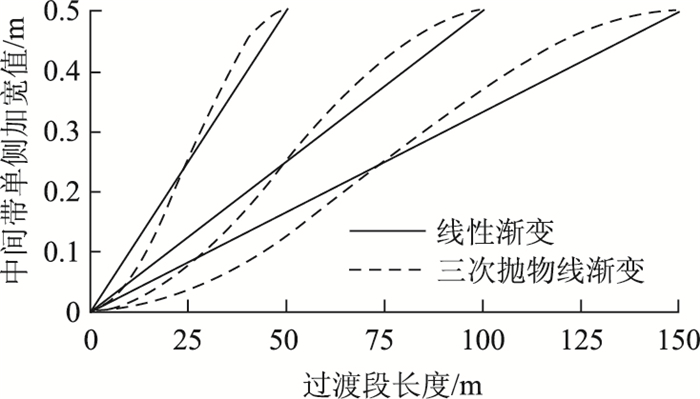

2.2 采用渐变过渡的过渡方式研究 2.2.1 直线路段采用三次抛物线与线性渐变过渡的区别

现行《规范》对高速公路中间带宽度变化明确规定可采用渐变过渡,渐变过渡方式主要有线性渐变、三次抛物线渐变等。其中,线性渐变过渡方式简单易作,但过渡段起终点出现折线点,不够圆滑;三次抛物线宽度渐变过渡中间带外缘较圆滑、美观。建议采用三次抛物线渐变过渡方式作为传统的线性渐变过渡方式的优化设计方案。线性渐变与三次抛物线渐变合理性分析如下。

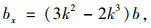

过渡路段上任意一点的加宽值计算公式分别为:

线性渐变:

|

(1) |

三次抛物线渐变:

|

(2) |

式中,bx为加宽过渡段上任一点的中间带宽度单侧加宽值;b为中间带宽度单侧加宽值;k=Lx/L,Lx为加宽过渡段上任一点至起点的距离,L为加宽过渡段全长,k为加宽过渡段上任一点至起点距离与加宽过渡段全长比。

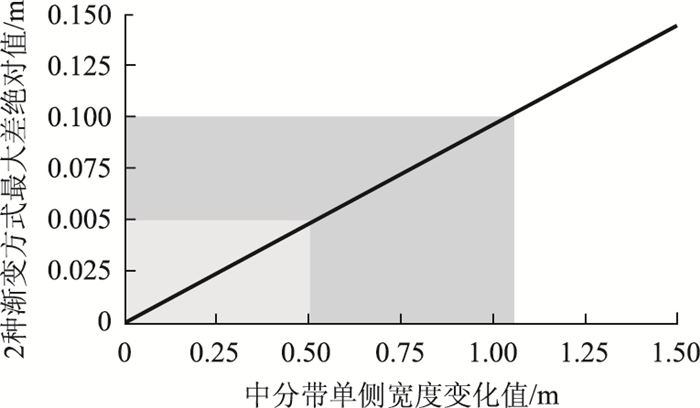

以单侧加宽值0.5 m为例,加宽过渡段长度分别为50,100,150 m时两种渐变过渡方式的差异变化分析如图 11所示。

|

| 图 11 不同渐变过渡方式的宽度变化示意图 Fig. 11 Schematic diagram of width changes using different gradual transition modes |

| |

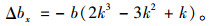

由式(1)、(2)可得两种宽度渐变过渡方式任意一点的加宽差值:

|

(3) |

经计算,当

|

| 图 12 两种宽度渐变方式最大差值绝对值 Fig. 12 Absolute values of maximum difference between 2 width gradual transition modes |

| |

|

| 图 13 两种宽度渐变方式任意一点的加宽差值 Fig. 13 Widening difference at any point between 2 width gradual transition modes |

| |

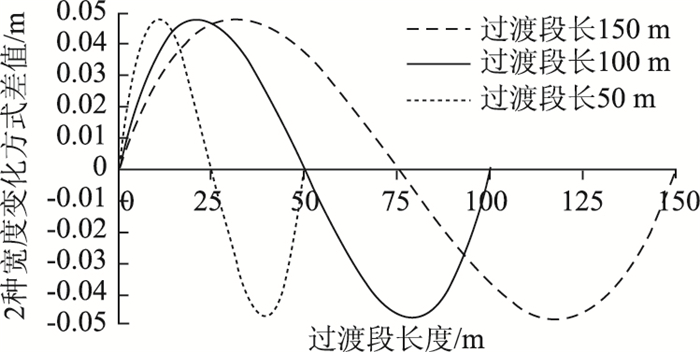

2.2.2 在缓和曲线路段采用线性渐变过渡

当中间带单侧宽度变化值较大,在缓和曲线线长度范围通过调整缓和曲线参数难以满足左右分幅线形的路线相关规定要求时,考虑缓和曲线任意一点的曲率是变化的,可在缓和曲线全段采用线性渐变方式渐变过渡,过渡段渐变率应不大于1/100,如图 14所示。

|

| 图 14 中间带宽度在缓和曲线上线性渐变过渡示意图(单位: m) Fig. 14 Schematic diagram of linear gradual transition of median width on transition curve (unit: m) |

| |

路线平面线形主要由直线、圆曲线和缓和曲线组成分析,其中直线、圆曲线路段曲率相同,中间带宽度变化在直线或圆曲线上渐变过渡,必然产生较短路段范围内曲率不连续及行车轨迹发生改变的现象;采用线性渐变过渡时,为避免中间带宽度变化引起直线、圆曲线路段出现小偏角及原单曲线拆分零散化,应首选在缓和曲线路段范围内渐变过渡,因为缓和曲线上任意一点的曲率本身是变化的,在缓和曲线上渐变过渡避免了平曲线出现小偏角或原单圆曲线被拆分零散化,使路线线形保持连续性,有利于交通安全。

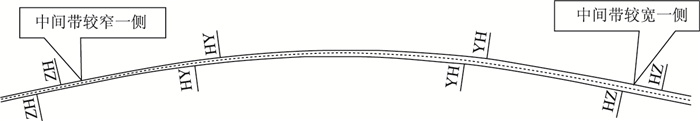

2.2.3 在平曲线内侧一端的缓和曲线上渐变过渡(1) 当调整缓和曲线参数时,如果出现缓和曲线长度过长,圆曲线长度过短,宜改为渐变过渡方式,利用原缓和曲线的全段进行渐变过渡,渐变率应不大于1/100。

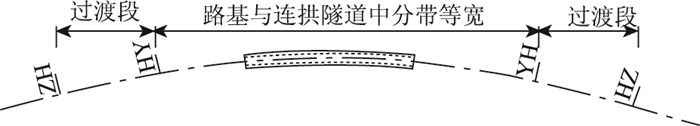

(2) 当中间带宽度变化小于0.5 m时,宜优先通过缓和曲线参数的调整来满足左右分幅线形设计要求;当中间带变化大于0.5 m,小于3.0 m时,可保持曲线外侧设计线不变,在曲线内侧一端的缓和曲线上进行渐变过渡,如图 15所示。

|

| 图 15 在内侧缓和曲线范围渐变过渡示意图 Fig. 15 Schematic diagram of gradual transition in inner transition curve range |

| |

2.2.4 应避免在圆曲线上渐变过渡

为避免中间带宽度变化引起圆曲线路段出现小偏角及原单曲线拆分零散化,应避免在圆曲线上采用线性渐变过渡,即使在隧道洞口外侧3 s行程范围之外。

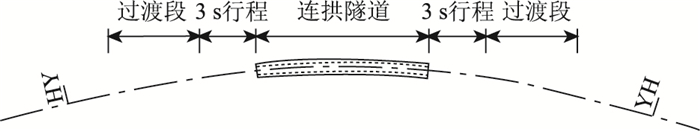

以在圆曲线上的连拱隧道为例,如图 16所示,中间带宽度约为4.5 m,较一般路段约增宽2.5 m,由于连拱隧道一般较短,为了保持中间带宽度等宽,应在两端缓和曲线范围内按左右分幅线形过渡设计,如图 17所示的过渡段位置。

|

| 图 16 连拱隧道在圆曲线上示意图 Fig. 16 Schematic diagram of multi-arch tunnel on circular curve |

| |

|

| 图 17 在缓和曲线上渐变过渡示意图 Fig. 17 Schematic diagram of gradual transition on transition curve |

| |

3 结论

在直线或圆曲线上采用线性渐变过渡,外观“突变”点可能对驾驶员的视觉有影响。但根据调研发现,只要渐变率符合规范规定要求,驾驶员在高速行驶过程中较难发觉宽度变化点的外观“突变”现象,所以对交通安全影响较小。尽管如此,从执行规范的严肃性和提升交通安全性考虑,中间带宽度变化不宜采用线性渐变过渡。国内外对高速公路中间带宽度变化如何渐变过渡研究较少,本研究通过系统的分析研究提出调整缓和曲线参数或平曲线设计参数实现左右分幅线形设计的过渡方式,并对线性渐变过渡方式提出了安全性优化设计的建议意见。主要研究结论如下。

(1) 高速公路中间带宽度变化主要有3种类型:①前后路段不同标准引起的变化,其变化值最小,一般在1.5 m内;②斜拉桥桥面中间设墩引起的宽度变化,其变化值较大,一般在2.5~3.7 m左右;③隧道结构需要引起的宽度变化,其变化值范围较大,一般为1.0~5.65 m范围。根据现行规范规定,中间带宽度变化值大于3.0 m时应采用左右分幅线形设计。

(2) 高速公路中间带宽度变化渐变过渡符合左右分幅线形设计的过渡方式主要有4种,在缓和曲线一端通过调整缓和曲线参数实现左右分幅线形设计对工程规模影响最小,影响长度也最短;通过调整两端平曲线设计参数实现左右分幅线形设计时对工程规模影响最大,影响长度也最长。中间带宽度变化渐变过渡应结合所处位置的平曲线要素及宽度变化值研究确定渐变过渡方式。

(3) 高速公路中间带宽度变化采用左右分幅线形设计,相对于高速公路项目而言增加的工程规模及占地占比非常小;从保证行车道线形连续性及符合现行《规范》相关规定等因素综合考虑,新建高速公路不论增宽或减窄值大小,均宜采用左右分幅线形设计;高速公路改扩建工程、新建斜拉桥等重大工程,在不得已时可按《规范》中“条件受限制”规定采用线性渐变过渡,但宜在缓和曲线上过渡,应避免在圆曲线上过渡。

(4) 不得已要在直线段上渐变过渡时的设置原则:①当单侧中间带宽度变化值不大于0.5 m时,可采用线性渐变,渐变率不应大于1/100;②当单侧中间带宽度变化值为0.5~1 m时,宜采用三次抛物线渐变,如果采用线形渐变渐变率不应大于1/150;③当单侧中间带宽度变化值为1.0~1.5 m时,应采用三次抛物线渐变,渐变率不应大于1/120。

| [1] |

JTG D20—2017, 公路路线设计规范[S]. JTG D20—2017, Design Specifications for Highway Alignment[S]. |

| [2] |

JTJ 011—94, 公路路线设计规范[S]. JTJ 011—94, Design Specifications for Highway Alignment[S]. |

| [3] |

JTG D20—2006, 公路路线设计规范[S]. JTG D20—2006, Design Specifications for Highway Alignment[S]. |

| [4] |

AASHTO. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets[M]. Washington, D.C.: American Association of State Highway and Transportation Officials, 2011.

|

| [5] |

日本道路公团. 日本高速公路设计要领[M]. 西安: 陕西省旅游出版社, 1991. Japan Road Corporation. Essentials of Japanese Highway Design[M]. Xi'an: Shaanxi Tourism Publishing House, 1991. |

| [6] |

杨轸, 唐莹, 唐磊. 隧道出入口平面线形一致性[J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2012, 40(4): 553-558. YANG Zhen, TANG Ying, TANG Lei. Consistency of Horizontal Alignment at Tunnel Entrance and Exit Zone[J]. Journal of Tongji University: Natural Science Edition, 2012, 40(4): 553-558. |

| [7] |

杨少伟, 洪玉川, 潘兵宏. 基于车辆偏移阈值的隧道洞口缓和曲线参数研究[J]. 中外公路, 2017, 37(8): 4-7. YANG Shao-wei, HONG Yu-chuan, PAN Bing-hong. Study on Transition Curve Parameters of Tunnel Portal Based on Vehicle Offset Threshold[J]. China and Foreign Highway, 2017, 37(8): 4-7. |

| [8] |

曹友露, 高建平. 圆曲线与缓和曲线组合对高速公路运营安全的影响[J]. 中外公路, 2016, 36(6): 300-305. CAO You-lu, GAO Jian-ping. Influence of Circular Curve and Transition Curve Combination on Expressway Operation Safety[J]. China and Foreign Highway, 2016, 36(6): 300-305. |

| [9] |

范爽. 高速公路平面线形指标及其组合安全性研究[D]. 西安: 长安大学, 2019. FAN Shuang. Study on Safety of Expressway Horizontal Alignment Indicators and Its Combination[D]. Xi'an: Chang'an University, 2019. |

| [10] |

张捷, 任作武, 朱守林. 草原公路直线段长度对驾驶员心率变异性的影响研究[J]. 科学技术与工程, 2014, 14(18): 135-139. ZHANG Jie, REN Zuo-wu, ZHU Shou-lin. Research on the Effect of Prairie Road Straight Line Length on Drivers' HRV[J]. Science Technology and Engineering, 2014, 14(18): 135-139. |

| [11] |

田林, 许金良, 贾兴利. 高海拔地区驾驶员心率-反向曲线间直线长度-车速关系分析[J]. 公路交通科技, 2015, 32(11): 138-142. TIAN Lin, XU Jin-liang, JIA Xing-li. Analysis of Relationship of Driver's Heart Rate with Straight Length in Reverse Curve and Vehicle Speed in High Altitude Area[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32(11): 138-142. |

| [12] |

武士钥, 朱守林, 戚春华, 等. 基于驾驶员视觉特性的草原公路直线长度研究[J]. 内蒙古农业大学学报: 自然科学版, 2013, 34(6): 142-147. WU Shi-yue, ZHU Shou-lin, QI Chun-hua, et al. Study on Straight Line Length of Grassland Highway Based on Driver's Visual Characteristics[J]. Journal of Inner Mongolia Agricultural University: Natural Science Edition, 2013, 34(6): 142-147. |

| [13] |

郭应时, 付锐, 袁伟, 等. 山区公路事故率与平面线形的关系[J]. 交通运输工程学报, 2012, 12(1): 63-71. GUO Ying-shi, FU Rui, YUAN Wei, et al. Relation between Accident Rate and Horizontal Alignment for Mountain Highway[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2012, 12(1): 63-71. |

| [14] |

路宁. 道路线形与交通事故关系分析[J]. 交通标准化, 2012, 4(8): 120-122. LU Ning. Relationship between Road Alignment and Traffic Accident[J]. Transportation Standardization, 2012, 4(8): 120-122. |

| [15] |

王浩, 孟祥海, 关志强. 山区高速公路几何线形与事故率关系研究[J]. 公路工程, 2011, 36(4): 89-92. WANG Hao, MENG Xiang-hai, GUAN Zhi-qiang. Research on Relationship between Traffic Accident Rate and Geometric Alignment for Mountainous Freeway[J]. Highway Engineering, 2011, 36(4): 89-92. |

| [16] |

程国柱, 程瑞, 徐亮. 基于路侧事故判别的公路平曲线车速限制研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2020, 20(1): 222-227, 240. CHENG Guo-zhu, CHENG Rui, XU Liang. Speed Limit in Curving Sections of Highway Based on Roadside Accidents Discriminant Analysis[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2020, 20(1): 222-227, 240. |

| [17] |

涂圣文, 王冰, 邓梦雪, 等. 考虑平纵组合的事故预测模型在双车道公路线形安全分析中的应用[J]. 公路, 2019, 64(7): 196-203. TU Sheng-wen, WANG Bing, DENG Meng-xue, et al. Application of Accident Prediction Model in Safety Analysis of Two-lane Highway Aligmnent Considering Horizontal and Vertical Combination[J]. Highway, 2019, 64(7): 196-203. |

| [18] |

张玥. 基于横向力系数的公路平曲线半径及超高取值方法研究[J]. 中外公路, 2015, 35(2): 5-9. ZHANG Yue. Research on Valuing Method of Highway Horizontal Curve Radius and Superelevation Based on Transverse Force Coefficient[J]. Journal of China & Foreign Highway, 2015, 35(2): 5-9. |

| [19] |

涂文靖. 曲线超高计算的优化方法及应用[J]. 铁道建筑, 2019, 59(2): 120-125. TU Wen-jing. Optimization Method and Application of Curve Superelevation Calculation[J]. Railway Engineering, 2019, 59(2): 120-125. |

| [20] |

潘兵宏, 周海宇, 刘斌, 等. 基于CarSim仿真的超高过渡起点位置对比研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2018, 15(3): 637-644. PAN Bing-hong, ZHOU Hai-yu, LIU Bin, et al. Comparative Study of Superelevation Starting Position Based on CarSimsimulation Model[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2018, 15(3): 637-644. |

| [21] |

JTG B01—2014, 公路工程技术标准[S]. JTG B01—2014, Technical Standard of Highway Engineering[S]. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38