扩展功能

文章信息

- 汪成, 宋志

- WANG Cheng, SONG Zhi

- 乳胶水泥砂浆灌入式沥青混凝土路用性能与力学响应研究

- Study on Road Performance and Mechanical Response of Latex Cement Mortar Grouted Asphalt Concrete

- 公路交通科技, 2021, 38(12): 19-27

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(12): 19-27

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.12.003

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-07-23

2. 山东高速股份有限公司, 山东 济南 250000

2. Shandong Hi-speed Co., Ltd., Jinan Shandong 250000, China

我国《公路沥青路面设计规范》(JTG D50—2017)中规定,高速公路路面结构设计年限为15 a,而实际情况下,沥青路面在运营2~3 a后就开始出现早期病害,大部分路面在5~8 a时开始进入大面积维修阶段。高温永久变形和车辙是沥青路面在重载和高温条件下最易产生的病害[1-4]。利用水泥混凝土路面刚度大的特性可有效改善路面车辙问题,但其本身存在的接缝复杂、养生时间长等缺点同样难以克服[5-6]。

灌入式路面是结合水泥混凝土和沥青混凝土两种路面特点博采众长而形成的一种新型路面结构型式,混合料中骨架比例因水泥砂浆存在而增大[7],通过耦合集料间嵌挤作用和水泥凝结硬化形成的强度来提升结构层抵御荷载的能力,使灌入式路面具备“刚柔并济”的特性,同时水泥砂浆的加入相对而言减少了沥青的相对比例,从而降低混合料的温度敏感性[8-9]。法国在20世纪50年代开始研究半柔性路面,因其耐热性良好,主要应用于飞机跑道[10]。20世纪90年代,美国在混合料中引入了3%的波特兰水泥,提升了材料的各项性能,并广泛应用于各类型道路上[11]。国内对水泥砂浆灌入式复合路面研究较晚,主要还是在针对某一性能进行研究,缺乏基于实体工程的深入研究[12]。填充在基体混合料中的水泥砂浆充分水化后可提升路面的抗滑、抗裂和抗车辙性能[13-14],但发现灌入式路面仍存在易开裂、飞散的缺陷。目前国内仅江苏、河南、陕西等地开展了水泥砂浆灌入式半柔性路面小面积试验段铺筑,尚未达到大面积应用阶段[15-18]。

为提升灌入式路面综合服役性能,本研究引入乳胶改性剂,利用乳胶水泥砂浆灌入开级配沥青混合料制备乳胶水泥砂浆灌入式复合路面混合料,使路面同时具备高强、高温抗车辙、抗剪等特性。

1 原材料性能采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥、特细砂和乳胶粉复配得到灌入效果好、高温抗变形及界面性能优异的乳胶水泥砂浆,水泥、特细砂、乳胶粉基本性能如表 1~3所示。

| 项目 | 试验结果 | 技术要求 |

| 3 d抗压强度/MPa | 20.2 | ≥17.0 |

| 3 d抗折强度/MPa | 5.1 | ≥3.5 |

| 28 d抗压强度/MPa | 47.2 | ≥42.5 |

| 28 d抗折强度/MPa | 9.8 | ≥6.5 |

| 初凝时间/min | 107 | ≥45 |

| 项目 | 试验结果 | 技术要求 |

| 细度模数 | 1.28 | 0.7~1.5 |

| 含泥量/% | 1.4 | ≤3 |

| 硫化物及硫酸含量/% | 0.4 | ≤1 |

| 云母含量/% | 0.8 | ≤2 |

| 项目 | 试验结果 | 技术要求 |

| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |

| 挥发物含量/% | 0.8 | ≤2.0 |

| 表观密度/(g·cm-3) | 0.49 | 0.43~0.63 |

使用满足技术规范要求的SBS改性沥青和集料,相关技术指标如表 4所示。

| 项目 | 试验结果 | 技术要求 | |

| 针入度(25 ℃,100 g,5 s)/(0.1 mm) | 57 | 40-60 | |

| 5 ℃延度/cm | 34 | ≥30 | |

| 软化点(环球法)/℃ | 76 | ≥55 | |

| 弹性恢复(25 ℃)/% | 71 | ≥65 | |

| 溶解度/% | 99.8 | ≥99 | |

| 闪点/℃ | 295 | ≥230 | |

| 贮存稳定性/℃ | 1.5 | ≤2.5 | |

| RTFOT薄膜加热试验残留物 | 质量变化率/% | 0.1 | -1.0~+1.0 |

| 25 ℃针入度比/% | 71.4 | ≥60 | |

| 5 ℃残留延度/cm | 24.3 | ≥20 | |

2 乳胶水泥砂浆配比优化研究

水灰比、细料和矿料的用量会影响到水泥砂浆的工作性和强度,从而影响后续水泥砂浆的灌入效果,为保证砂浆兼具性能和灌入度要求,在已有研究成果的基础上,通过不同配比水泥砂浆下的流动度、7 d抗折和7 d抗压强度指标确定乳胶水泥砂浆的最优配比,试验结果如表 5所示。

| 质量配合比(水∶水泥∶细砂∶矿粉∶乳胶粉) | 流动度/s | 7 d抗折强度/MPa | 7 d抗压强度/MPa |

| 720∶1 000∶497∶249∶0 | 12.1 | 1.65 | 23.5 |

| 720∶1 000∶497∶249∶30 | 12.8 | 2.81 | 24.1 |

| 720∶1 000∶497∶249∶60 | 27.2 | 3.54 | 21.6 |

| 630∶1 000∶466∶233∶0 | 34.5 | 2.65 | 23.5 |

| 性能目标值 | 10~14 | ≥1.5 | 15~25 |

试验结果表明,较大的水灰比有利于砂浆流动性的提高,但是会使得砂浆的抗折和抗压强度有一定损失。拌和水泥砂浆过程中加入乳胶粉,拌和物流动性有所降低,但硬化后会提升砂浆的7 d抗折强度,同时,水泥砂浆的离析现象也因加入乳胶粉得到有效缓解。因此,确定水∶水泥∶细砂∶矿粉∶乳胶粉=720∶ 1 000∶ 497∶ 249∶ 30的比例作为灌入基体沥青混合料的水泥砂浆质量配比。

3 开级配沥青混凝土设计前期研究表明,现有排水沥青路面的大孔隙沥青混合料级配不适合进行水泥砂浆的灌入,为提升砂浆灌入效果,本研究在借鉴具有30多年成功经验的日本半柔性路面级配组成设计经验的基础上,设计了适合于水泥砂浆灌入要求的GOAC-13和GOAC-16级配。

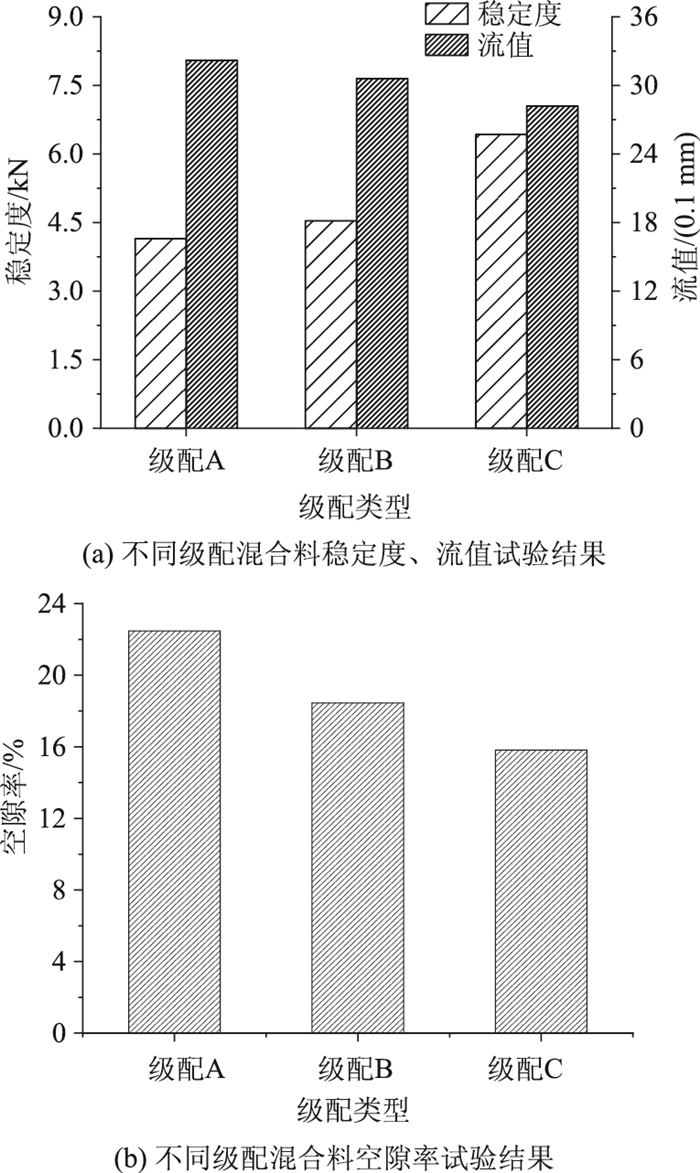

3.1 GOAC-13配合比设计参考GOAC-13级配设计范围设计粗、中、细3种级配A,B,C级配设计组成结果如表 6所示。以3.4%为初始油石比制备不同级配下的马歇尔试件,通过测试3种混合料的马歇尔稳定度、流值和空隙率确定设计级配,稳定度要求>3.5 kN,流值要求范围为20~40(0.1 mm),空隙率要求为20%~28%,试验结果如图 1所示。

| 级配类型 | 不同筛孔尺寸(mm)通过百分率/% | |||||||||

| 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | |

| 级配A | 100.0 | 96.7 | 85.0 | 18.9 | 10.2 | 7.1 | 5.7 | 4.3 | 3.6 | 2.4 |

| 级配B | 100.0 | 97.6 | 88.3 | 22.4 | 13.7 | 9.7 | 7.9 | 6.1 | 5.2 | 3.6 |

| 级配C | 100.0 | 97.6 | 88.4 | 27.3 | 18.6 | 13.8 | 11.5 | 9.1 | 8.0 | 5.7 |

| 级配上限 | 100 | 100 | — | 30 | 22 | — | 15 | 12 | — | 6 |

| 级配下限 | 100 | 90 | — | 12 | 10 | — | 4 | 3 | — | 1 |

|

| 图 1 级配A,B,C的马歇尔试验结果 Fig. 1 Marshall test results of Grade A, Grade B and Grade C |

| |

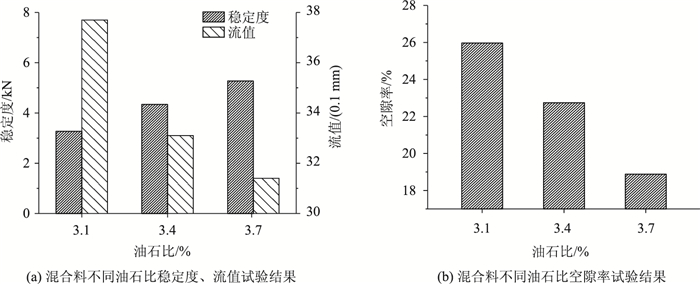

图 1表明,级配A,B,C下制备马歇尔试件均满足稳定度和流值要求,而B,C不满足空隙率在20%~28%的范围要求,故以级配A作为GOAC-13混合料设计级配。采用3.4%为基础油石比,0.3%为步长成型马歇尔试件,以马歇尔稳定度、流值和空隙率确定级配A的最佳油石比,试验结果如图 2所示,确定GOAC-13混合料的最佳油石比为3.4%。

|

| 图 2 马歇尔试验结果 Fig. 2 Marshall test result |

| |

3.2 GOAC-16配合比设计

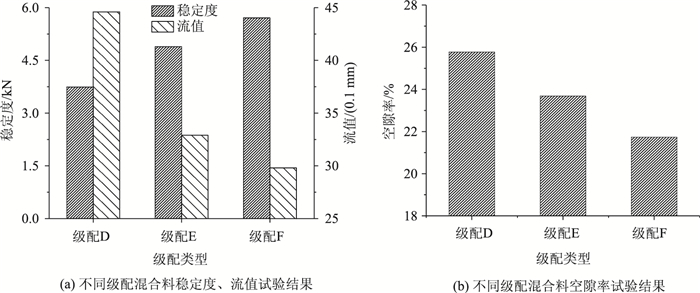

参考GOAC-16级配设计范围设计粗、中、细3种级配D,E,F级配设计组成结果如表 7所示。以3.2%为初始油石比制备不同级配的马歇尔试件,通过测试3种混合料马歇尔稳定度、流值和空隙率确定设计级配,稳定度要求>3.5 kN,流值要求为20~40(0.1 mm),空隙率要求为20%~28%,为后续基体混合料与乳胶水泥砂浆复配做准备,马歇尔试验结果如图 3所示。

| 级配类型 | 不同筛孔尺寸(mm)通过百分率/% | ||||||||||

| 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | |

| 级配D | 100.0 | 82.3 | 56.5 | 18.1 | 15.4 | 7.6 | 5.2 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 1.7 |

| 级配E | 100.0 | 82.5 | 57.0 | 19.1 | 16.5 | 12.4 | 9.1 | 7.6 | 6.0 | 5.3 | 3.8 |

| 级配F | 100.0 | 84.0 | 60.8 | 26.3 | 23.9 | 18.9 | 14.0 | 11.7 | 9.2 | 8.0 | 5.8 |

| 级配上限 | 100 | — | 70 | — | 30 | 20 | — | 15 | 12 | — | 6 |

| 级配下限 | 100 | — | 35 | — | 7 | 5 | — | 4 | 3 | — | 1 |

|

| 图 3 级配D,E,F马歇尔试验结果 Fig. 3 Marshall test result of Grade D, Grade E and Grade F |

| |

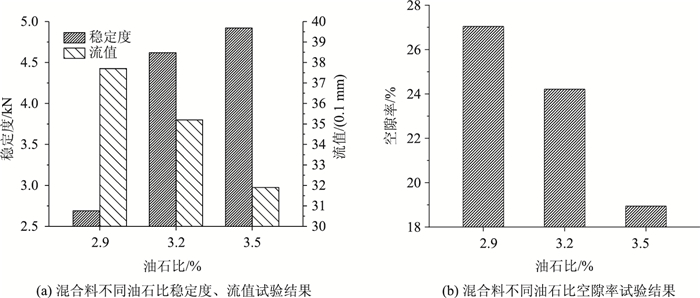

图 3表明,级配D的稳定度和流值均不满足GOAC-16技术要求,故并排除。级配D和级配E在满足稳定度和流值的前提下,后者空隙率更大,更适合作为水泥砂浆灌入材料的基体材料,因而选用级配E作为GOAC-16混合料的设计级配。以3.2%为基础油石比,步长0.3%制备马歇尔试件,养护后通过马歇尔稳定度、流值和空隙率确定GOAC- 16混合料的最佳油石比为3.2%,结果见图 4。

|

| 图 4 马歇尔试验结果 Fig. 4 Marshall test result |

| |

4 灌入式复合路面混合料路用性能研究

成型好的乳胶水泥砂浆灌入式沥青混合料试件,采用温度为(20±1) ℃,湿度为90%的条件进行养护,7 d后脱模进行水稳定性能、高温性能、低温抗裂性、抗剪和疲劳性能等路用性能试验,与AC-13和AC-16级配的SBS改性沥青混合料进行对比,评价乳胶水泥砂浆灌入式复合路面混合料的路用性能。为减小乳胶水泥砂浆的灌入效果对混合料性能的影响,以灌浆饱和度作为评价指标,在不同级配的最佳灌浆饱和度下进行后续性能试验。

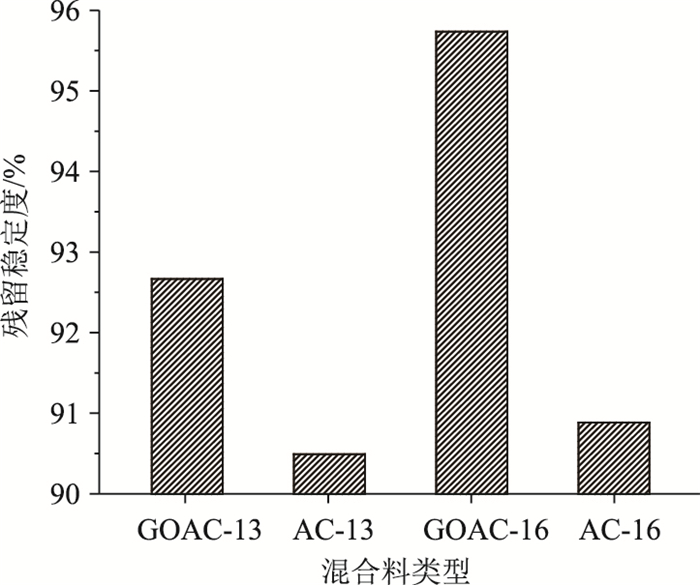

4.1 水稳定性能以残留稳定度和劈裂强度比作为评价指标,试验结果如图 5和图 6所示。

|

| 图 5 残留稳定度试验结果 Fig. 5 Test result of residual stability 注:GOAC-13的灌浆饱和度均值为97.2%,GOAC-16的灌浆饱和度均值为96.7%。 |

| |

|

| 图 6 冻融劈裂试验结果 Fig. 6 Test result of freeze-thaw splitting 注:GOAC-13的灌浆饱和度均值为95.9%,GOAC-16的灌浆饱和度均值为96.5%。 |

| |

经过图 5和图 6的试验结果分析可知,乳胶水泥砂浆灌入式沥青混合料的浸水残留稳定度和冻融劈裂残留强度比都保持在较高水准,整体表现出较好的水稳定性能。乳胶水泥砂浆灌入式沥青混合料的残留稳定度高于SBS改性沥青混合料,而劈裂强度比则呈现相反的规律。分析可知,水泥为水硬性胶凝材料,即使在高温和高湿环境下也可水化形成强度,灌入材料强度的增长可弥补基体混合料因温度上升导致的界面黏结力下降,使得乳胶砂浆灌入式复合路面混合料较SBS改性沥青混合料相比强度损失较小,表现为水稳定性较好。而在冻融劈裂试验中,试件需在-18 ℃环境条件下静置16 h,低温下水泥水化进程停止,水泥砂浆强度无法形成,且已形成的水化产物在低温和外力作用下呈现易脆裂的特性,造成混合料内部结构破坏,导致乳胶水泥砂浆灌入式沥青混合料强度大幅降低,其冻融劈裂结果较SBS改性沥青混合料劈裂强度比相比更低。因而,乳胶水泥砂浆灌入式沥青混合料更适合在南方高温地区应用,避免因冻融循环导致混合料水稳定性劣化。

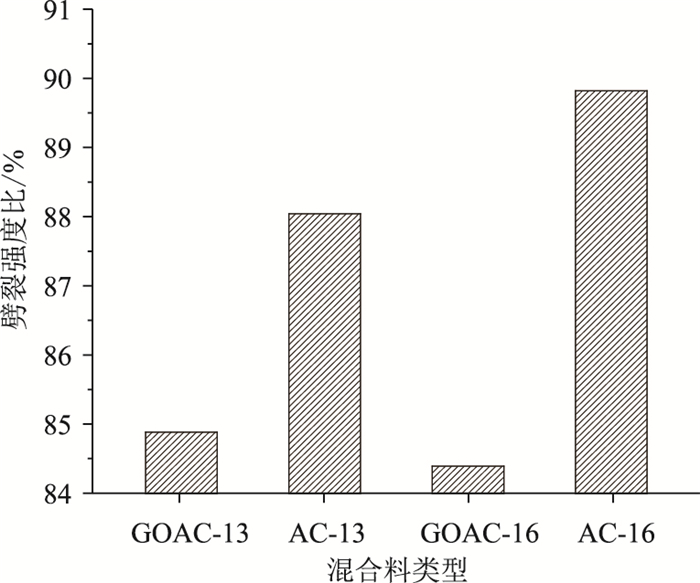

4.2 高温性能以车辙试验的动稳定度作为评价指标,对不同混合料类型和不同级配下的车辙试件进行试验。试验结果如图 7所示。

|

| 图 7 混合料动稳定度试验结果 Fig. 7 Test result of dynamic stability of mixture 注:GOAC-13的灌浆饱和度均值为96.6%,GOAC-16的灌浆饱和度均值为96.8%。 |

| |

由图 7可知,沥青作为典型的黏弹性材料,高温时会产生流变特性,而水泥砂浆作为刚性材料,温度敏感性较差,水泥水化完全后在混合料内部形成三维网状结构,形成骨架作用的同时限制沥青流动,从而改善混合料的高温性能。在灌浆饱满度相近的情况下,经过多次试验发现GOAC-13混合料的高温性能优于GOAC-16,不同于以往AC-16混合料高温性能优于AC-13的认知,说明细料更容易被水泥砂浆裹附形成强度,混合料整体刚度增大,表现为动稳定度增大,混合料的高温性能优异。

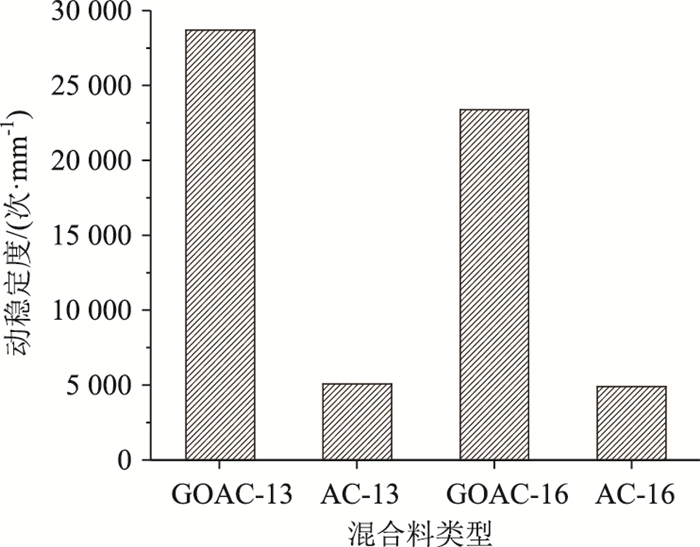

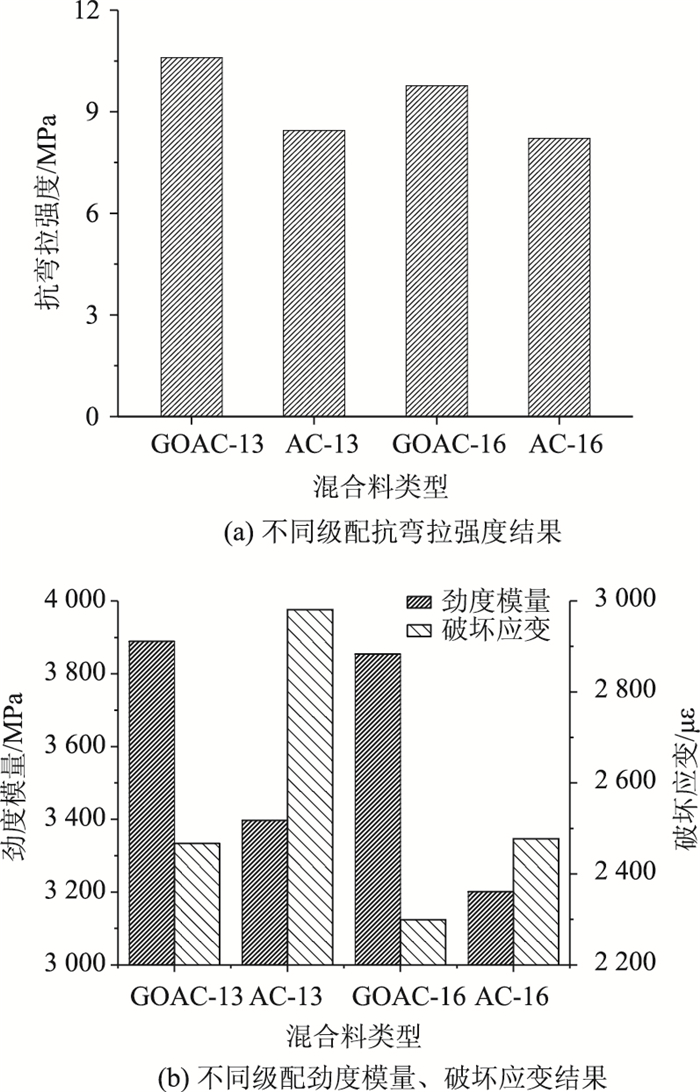

4.3 低温抗裂性以-10 ℃低温小梁弯曲试验的破坏弯拉应变作为评价指标,对不同混合料类型和级配下的小梁试件进行试验。结果如图 8所示。

|

| 图 8 混合料小梁弯曲试验结果 Fig. 8 Trabecula bending test result of mixture 注:GOAC-13的灌浆饱和度均值为96.9%,GOAC-16的灌浆饱和度均值为96.0%。 |

| |

由图 8分析可知,GOAC-13的抗弯拉强度最高,GOAC-16次之,而AC-13和AC-16相差无几,强度最低。劲度模量与抗弯拉强度的趋势一致,而破坏应变则相反。分析可知,水泥砂浆凝结硬化后刚度大,模量大,低温环境下收外力作用容易开裂,混合料产生脆裂现象。而SBS改性剂所具备的三维网络结构可有效提升混合料的低温抗裂性能,一定程度上弥补了强度的损失,混合料的低温抗裂性能虽有降低,但仍满足现行规范要求。

4.4 抗剪性能为评价乳胶水泥砂浆灌入式沥青混合料的抗剪性能,采用万能试验机以直接剪切试验的最大剪切力作为评价指标,对不同混合料类型和级配下的试件进行试验。试验结果如表 8所示。

| 混合料类型 | 灌浆饱满度/ % | 20 ℃混合料最大剪切力代表值/kN | 灌浆饱满度/% | 60 ℃混合料最大剪切力代表值/kN |

| GOAC-13 | 96.6 | 21.1 | 97.1 | 18.9 |

| AC-13 | — | 10.9 | — | 5.5 |

| GOAC-16 | 96.1 | 19.0 | 96.5 | 16.8 |

| AC-16 | — | 10.4 | — | 4.1 |

由表 8分析可知,灌入乳胶水泥砂浆可显著提升混合料20 ℃和60 ℃下的抗剪切能力,尤其是在60 ℃下的改善效果更为显著。沥青作为典型的黏弹性材料,随着温度升高其流变特性更加明显,而水泥水化产物和乳胶形成的三维网络结构可以限制沥青的流动,从而在荷载作用下提升混合料的抗变形能力。同时,高温可以促进水泥水化产物的生成,使混合料结构更加稳固,大大提升混合料的抗变形能力。

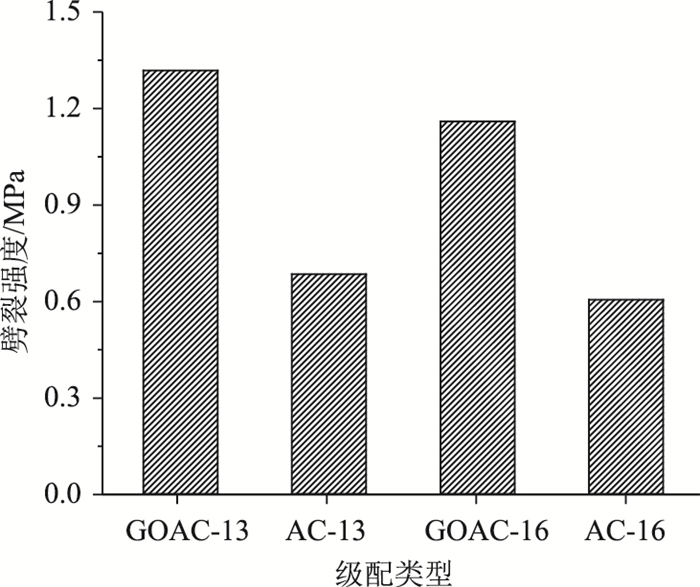

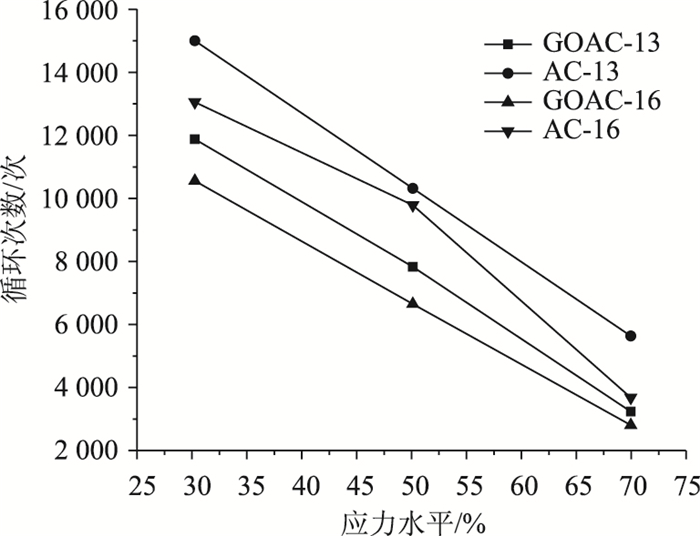

4.5 疲劳性能采用UTM试验机开展疲劳性能试验,以疲劳寿命作为评价指标,对不同混合料类型和级配下的试件进行试验。试验采用应力控制的方式,预压力为10 kPa,预压时间为1 min。施加的荷载为正弦脉冲荷载,荷载为混合料劈裂强度的30%,50%,70%;脉冲时间0.1 s,间隔0.9 s,试验温度为20 ℃。试验结果如图 9~图 10所示。

|

| 图 9 混合料劈裂强度结果 Fig. 9 Splitting test result of mixture |

| |

|

| 图 10 混合料疲劳试验结果 Fig. 10 Fatigue test result of mixture |

| |

由图 9和图 10数据可知,混合料级配对劈裂强度的影响较小,累计变形也相差不大。加入乳胶水泥砂浆可以显著提升混合料的劈裂强度,减小同种应力水平下的累计变形,但却降低了材料的循环次数,即疲劳寿命。分析可知,水泥砂浆硬化后是一种刚性材料,模量大,硬度高,但易产生裂缝。虽与柔性材料复合,界面连接处裂缝风险仍旧较高,易破坏结构完整性。为了降低水泥砂浆对灌入式路面混合料抗疲劳性能的影响,在实际工程中,应选用黏结效果更好的胶结料,提高水泥砂浆对沥青混合料界面的黏附性能,以避免混合料出现界面破坏和内部裂缝,造成疲劳性能的降低。

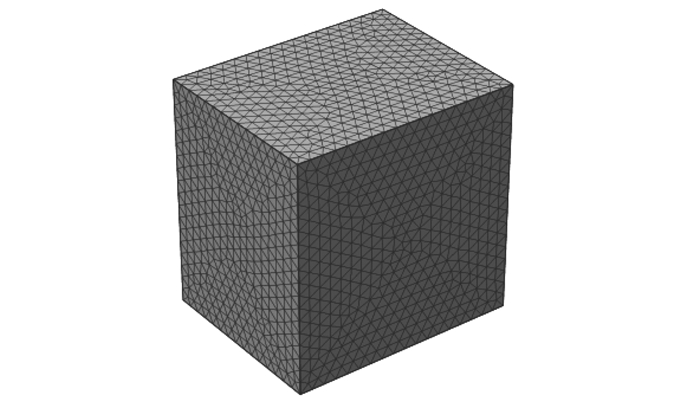

5 灌入式路面力学特性模拟研究本研究采用ABAQUS有限元软件的力学分析部分深入了解灌入式复合路面结构这种新型路面的力学特性。

5.1 有限元模型针对我国现行规范中对高速公路路面厚度的设计规范,上面层采用4 cm,下面层采用8 cm,水稳基层厚度为40 cm,土基厚度为500 cm。设计3种路面混合料方案,设计方案如下。

(1) 双层改性沥青:上、下面层均采用SBS改性沥青混合料。

(2) 单层灌入式复合路面:上面层采用细粒式SBS改性沥青混合料,下面层采用乳胶水泥砂浆灌入式复合混合料。

(3) 双层灌入式复合路面:上、下面层均采用乳胶水泥砂浆灌入式复合混合料。

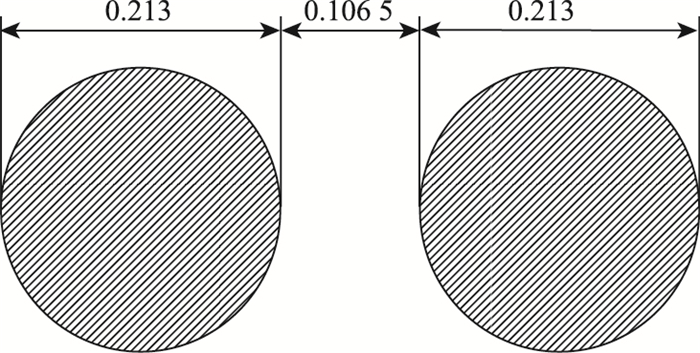

为更好模拟路面受力情况,采用长5 m,宽4 m的平面模拟路面面层,扩大尺寸反映半无限大空间基础特性。有限元模型如图 11所示。荷载模型如图 12所示。

|

| 图 11 三维有限元模型 Fig. 11 Three-dimensional finite element model |

| |

|

| 图 12 双圆均布荷载(单位:MPa) Fig. 12 Double-circle uniform load(unit: MPa) |

| |

5.2 力学性能数值模拟结果分析

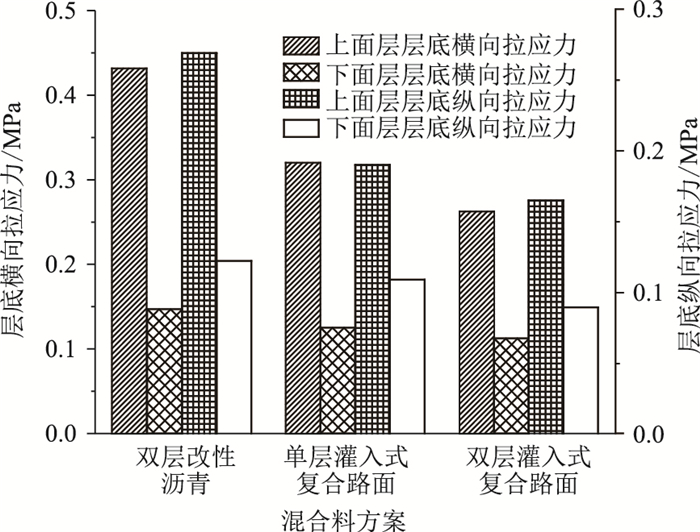

通过模拟得到双层改性沥青路面、单层灌入式复合路面、双层灌入式复合路面在不同结构层厚度下各层层底横向和纵向拉应力及顶面最大位移,结果如图 13所示。

|

| 图 13 不同路面混合料层底应力 Fig. 13 Bottom stresses of different pavement mixtures |

| |

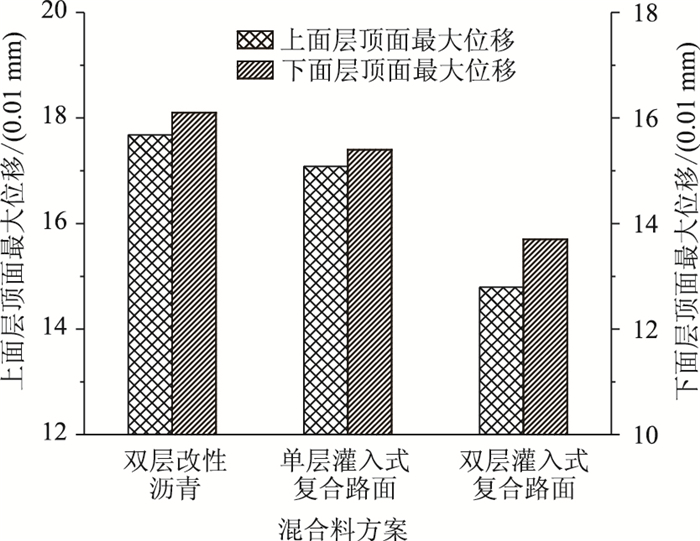

由图 13层底横向拉应力和纵向拉应力可知,水泥砂浆可有效降低路面的层底拉应力,保证路面结构安全,且乳胶改性砂浆复合路面的对纵向拉应力的贡献更为显著,且单、双层灌入式应力值差别较小。由图 14顶面最大位移可知,乳胶水泥砂浆灌入式沥青路面的位移较小,水泥砂浆作为刚性材料,可有效抵抗路面变形,证明其可以应用于公路各结构层中。

|

| 图 14 不同路面混合料顶面位移 Fig. 14 Top surface displacements of different pavement mixtures |

| |

6 结论

本研究通过大量的室内试验及数值仿真,对乳胶水泥砂浆灌入式复合路面进行了较为深入的研究,主要结论如下。

(1) 乳胶水泥砂浆灌入式沥青路面中乳胶水泥砂浆最优质量配比为水∶水泥∶细砂∶矿粉∶乳胶粉=720∶ 1 000∶ 497∶ 249∶ 30。

(2) 设计出适合于乳胶水泥砂浆灌入要求的GOAC-13和GOAC-16混合料,确定了两种混合料的最佳油石比分别为3.4%和3.2%,且两种级配下的大孔隙沥青混合料的灌浆饱和度均在96%以上,实现水泥砂浆的饱满灌入。

(3) 以动稳定度、残留稳定度、劈裂强度比、破坏弯拉应变、最大剪应力和循环次数分别评价混合料的高温、抗水损害、低温、抗剪和疲劳性能。结果表明,加入乳胶水泥砂浆可明显改善混合料的高温稳定性和抗剪性能,水稳定性需要结合实际情况做出适当调整,低温性能虽略有降低,仍可满足规范最低要求。混合料的疲劳寿命一定程度上有所降低。

(4) 对SBS改性沥青面层、单层和双层灌入式复合路面结构的路面弯沉、弯拉应力/应变、剪应力/应变等进行分析,发现灌入式复合路面各层层底应力、荷载作用下最大位移更小,表明该种结构具有更好的抗变形能力。

(5) 下一步研究方向:进一步研究乳胶水泥砂浆基体沥青混合料配合比设计理论和方法;乳胶水泥砂浆包含水、水泥、矿粉、细砂、乳胶粉、改性剂,需进一步研究水胶比、砂种类、砂胶比等对乳胶水泥砂浆性能的影响,研究乳胶水泥砂浆配合比设计方法;进一步研究龄期、水胶比、砂胶比、沥青胶结料、乳胶等的加入对乳胶水泥砂浆灌入式沥青路面路用性能的影响。

| [1] |

WANG Y J, GUO C Y, TIAN Y F, et al. Design of Mix Proportion of Cement Mortar with High-performance Composite Semi-flexible Pavement[J]. Advanced Materials Research, 2013, 641/642: 342-345. |

| [2] |

ZHANG J, CAI J, PEI J, et al. Formulation and Performance Comparison of Grouting Materials for Semi-flexible Pavement[J]. Construction & Building Materials, 2016, 115: 582-592. |

| [3] |

KOTING S, KARIM M R, MAHMUD H B, et al. Mechanical Properties of Cement-bitumen Composite for Semi-flexible Pavement Surfacing[J]. Baltic Journal of Road & Bridge Engineering, 2014, 9(2): 191-199. |

| [4] |

凌天清, 周杰, 赵之杰. 灌入式半柔性路面用聚合物改性水泥砂浆的优选研究[J]. 公路交通科技, 2009, 26(6): 24-28, 39. LING Tian-qing, ZHOU Jie, ZHAO Zhi-jie. Study on Optimization of Polymer Modified Cement Slurry for Poured Semi-flexible Pavement[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2009, 26(6): 24-28, 39. |

| [5] |

衡艳阳, 赵文杰. 聚合物改性水泥基材料的研究进展[J]. 硅酸盐通报, 2014, 33(2): 365-371. HENG Yan-yang, ZHAO Wen-jie. Research Development of Polymer Modified Cement Based Materials[J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2014, 33(2): 365-371. |

| [6] |

钟科, 刘国强, 魏小皓, 等. 乳胶水泥砂浆灌入式沥青混合料性能试验研究[J]. 公路交通科技, 2017, 34(10): 1-5, 50. ZHONG Ke, LIU Guo-qiang, WEI Xiao-hao, et al. Experimental Study on Asphalt Mixture with Latex Modified Cement Mortar[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(10): 1-5, 50. |

| [7] |

潘武清. 浅谈半柔性路面的性能特点及发展概况[J]. 山西建筑, 2009, 35(12): 291-292. PAN Wu-qing. Discussion on Performance Characteristics and Development of Semi Flexible Pavement[J]. Shanxi Architecture, 2009, 35(12): 291-292. |

| [8] |

高伟. 水泥灌浆沥青混凝土路面[J]. 中外公路, 1991(5): 40-43. GAO Wei. Cement-grouted Asphalt Concrete Pavement[J]. Journal of China & Foreign Highway, 1991(5): 40-43. |

| [9] |

王盛邦. 沥青混合料基半柔性路面复合材料力学性能及水稳定性研究[D]. 柳州: 广西科技大学, 2013. WANG Sheng-bang. Study on Mechanical Properties and Water Stability of Asphalt Mixture Based Semi-flexible Pavement Composites[D]. Liuzhou: Guangxi University of Science and Technology, 2013. |

| [10] |

张荣鹍. 高性能灌注式半柔性路面材料的研究与应用[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2009. ZHANG Rong-kun. Research and Application of High-performance Perfusion Semi-flexible Pavement Materials[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2009. |

| [11] |

SCHMIDT R J, SANTUCCI LE, CONGE L D, et al. Performance Characteristics of Cement Modified Asphalt Emulsion Mixes[C]// Proceedings of Association of Asphalt Paving Technologists, Houston: Association of Asphalt Paving Technologists, 1973.

|

| [12] |

徐业庄. 灌入式复合路面应用技术研究[D]. 南京: 东南大学, 2016. XU Ye-zhuang. Research on Application Technology of Injected Composite Pavement[D]. Nanjing: Southeast University, 2016. |

| [13] |

张恺. 沥青混合料基半刚性路面复合材料温度稳定性研究[D]. 柳州: 广西工学院, 2012. ZHANG Kai. Study on Temperature Stability of Semi-rigid Pavement Composites Based on Asphalt Mixture[D]. Liuzhou: Guangxi Institute of Technology, 2012. |

| [14] |

吴浩, 张久鹏, 王秉纲. 多孔沥青混合料空隙特征与路用性能关系[J]. 交通运输工程学报, 2010, 10(1): 1-5. WU Hao, ZHANG Jiu-peng, WANG Bing-gang. Relationship between Characteristic of Void and Road Performance of Porous Asphalt Mixture[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2010, 10(1): 1-5. |

| [15] |

郭金敏, 曹恒慧. 可再分散性乳胶粉水泥砂浆力学性能的试验研究[J]. 公路, 2008(1): 160-165. GUO Jin-min, CAO Heng-hui. Experiment and Study on Mechanical Properties of Re-disperse Emulsion Powder Mortar[J]. Highway, 2008(1): 160-165. |

| [16] |

孙雅珍, 程圆圆, 丁敏, 等. 半柔性路面材料配合比设计及性能研究[J]. 混凝土, 2019(9): 124-131. SUN Ya-zhen, CHENG Yuan-yuan, DING Min, et al. Research on Mix Design and Performance of Semi-flexible Pavement Materials[J]. Concrete, 2019(9): 124-131. |

| [17] |

覃峰. 半柔性路面灌注复合砂浆性能研究[J]. 混凝土, 2016(6): 97-102. QIN Feng. Research on Perfusion Composite Mortar of Cement Grouting Semi-flexible Pavement Mixtures[J]. Concrete, 2016(6): 97-102. |

| [18] |

王巍, 黄会明, 魏如喜, 等. 半柔性路面用灌注式水泥胶浆的配比优化设计原则[J]. 公路交通科技, 2017, 34(5): 35-41. WANG Wei, HUANG Hui-ming, WEI Ru-xi, et al. Optimization Design Principle of Poured Cement Slurry Ratio for Semi-flexible Pavement[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2017, 34(5): 35-41. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38