扩展功能

文章信息

- 杨雷

- YANG Lei

- 不同加载阶段的AC-13沥青混合料高温指标对比研究

- Comparative Study on High Temperature Indicators of AC-13 Asphalt Mixture at Different Loading Stages

- 公路交通科技, 2021, 38(12): 12-18

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(12): 12-18

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.12.002

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-03-22

沥青混合料属于黏弹性材料,故其各项指标的测试结果均会受到所处温度的影响[1-2]。沥青路面在太阳的辐射下积聚能量,温度不断上升,在我国南方地区的夏季尤为显著,路面温度常可高达60~70 ℃,加之重载车辆的反复碾压作用下,常会导致不同程度的车辙类病害,对行车的舒适性和出行人员的安全形成较严重的威胁[3-4]。

我国现行规范主要采用动稳定度指标对设计的混合料进行抗车辙变形能力验证[5]。一方面,以往采用的动稳定度指标表示碾压作用45~60 min时的车辙变形速率,即传统车辙试验仅关注车辙变化达到稳定时的变形情况,却忽略了车辙发展过程中的变形速率,不能代表整个变形过程[6-8];另一方面,众多研究学者认为采用车辙变形量、车辙变形曲线累积面积可以更好地表征沥青混合料的高温性能[9],但各指标间的相关关系研究较少。

三轴蠕变试验的试件力学状况与路面实体工程的力学状况最为相似[10-11],采用该试验方法测得的蠕变应变、劲度模量、累积应变面积等几项主要评价参数,可以较好地判断沥青混合料在高温环境下的抗车辙水平[12-13],得到研究学者的广泛认可,但是由于该试验对操作人员以及试验设备的要求较高,极大限制了其大范围的推广应用[14]。

为对比沥青混合料不同使用阶段的高温性能差异,优化高温性能评价方法和指标,现基于AC-13沥青混合料开展车辙试验和三轴蠕变试验,并进行全过程试验数据采集,将获得的试验曲线划分为4个加载区间,分别计算和分析各加载阶段的高温性能测试结果,选取与三轴蠕变试验所测得结果相关性最好的车辙试验指标,将其作为推荐为备选方案,以便为实际工程应用提供参考。

1 原材料与级配粗集料采用变质砂岩碎石,沥青采用壳牌SBS改性沥青,主要技术指标见表 1和表 2。细集料选取石灰石机制砂,矿粉由石灰岩研磨而成,其各项物理化学指标均符合相关规范要求[15]。

| 技术指标 | 试验结果 | 技术要求 |

| 压碎值/% | 11.2 | ≤26 |

| 磨耗值/% | 10.3 | ≤28 |

| 磨光值(PSV) | 45 | ≥42 |

| 试验项目 | 试验结果 | 技术要求 |

| 针入度(25 ℃,100 g,5 s)/(0.1 mm) | 54 | 40~60 |

| 延度/cm | 33.2 | ≥20 |

| 软化点/℃ | 87.5 | ≥60 |

根据现行施工技术规范中给出的级配范围,采用单一粒径配料的方式,设计粗、中、细3种级配的AC-13沥青混合料,级配曲线见表 3。

| 级配 | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率/% | |||||||||

| 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | |

| 级配上限 | 100 | 100 | 85 | 68 | 50 | 38 | 28 | 20 | 15 | 8 |

| 级配1(细) | 100 | 97.8 | 78.7 | 53.7 | 33.2 | 24.4 | 18.5 | 13.4 | 9.0 | 6.1 |

| 级配2(中) | 100 | 97.3 | 73.7 | 45.0 | 31.0 | 23.0 | 17.6 | 12.9 | 8.8 | 6.2 |

| 级配3(粗) | 100 | 96.6 | 67.2 | 34 | 21.9 | 16.8 | 13.4 | 10.4 | 7.8 | 6.1 |

| 级配下限 | 100 | 90 | 68 | 38 | 24 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 |

2 试验方案

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》规定,单轴压缩试验所用试件可采用静压法、轮碾成型试件钻取芯样的方式获取,也可采用振动压实或搓揉法成型。已有研究表明,采用搓揉法(GTM)成型的沥青混合料试件与实际路面工程成型模式更为吻合[16-17],故本研究中的三轴蠕变试验采取旋转压实的模式制备沥青混合料试件。但考虑到车辙试验的应用情况,其试件成型方式仍采用广泛采用的轮碾成型方式。

2.1 车辙试验(1) 按照设计好的3种级配分别成型300 mm×300 mm×50 mm的试件,混合料油石比均为4.5%。

(2) 将板状试件置于60 ℃环境中5 h后,采用车辙试验机对其进行车辙试验并记录变形曲线。试验轮与试件的接触压强设置为(0.7±0.05) MPa。

(3) 根据车辙变形曲线,提取相应评价指标:车辙变形量、动稳定度(车辙变形速率)、车辙变形曲线累积面积等。

2.2 三轴蠕变试验三轴蠕变试验与单轴蠕变试验的主要区别在于是否存在围压。为更好地模拟路面实际受压状态,本研究将试件采用橡胶膜包裹后,通过持续抽真空使试件承受固定围压作用,再通过轴向施加垂直压力的方式进行三轴蠕变试验。

(1) 按照设计好的3种级配,采用GTM试验机成型Φ=101.6 mm、h=101.6 mm的试件,混合料油石比均为4.5%。GTM试验机的参数设置:油压法,旋转压实角为0.8°,竖向压力为0.8 MPa,成型控制为极限平衡状态。

(2) 将试件置于60 ℃环境中3 h后,采用橡胶膜密封,并留小孔与真空抽气装置相接,设置负压为0.1 MPa,并开启抽真空模式。

(3) 将试件放在Cooper试验机上,顶面放置圆形钢板保证试件均匀受压,开启加载卸载模式(加载0.2 s、卸载0.8 s为一个周期),竖向压强设置为0.7 MPa,记录蠕变曲线。其中,试验温度60 ℃;加载次数设置为600次。

(4) 根据蠕变曲线,提取相应评价指标:蠕变应变、累积应变面积、曲线斜率、劲度模量等。

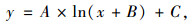

3 试验结果与分析 3.1 车辙试验结果分析现对3种不同级配的AC-13沥青混合料开展60 ℃车辙试验,并采用式(1)中给出的对数模型对变形量随碾压时间的变化进行拟合,测试及拟合结果见图 1。

|

(1) |

|

| 图 1 车辙变形曲线 Fig. 1 Rutting deformation curves |

| |

式中,y为变形量;x为碾压时间;A,B,C为拟合参数。

根据图 1的车辙变形曲线拟合结果,将碾压过程分为4个阶段(0~15 min,15~30 min,30~45 min,45~60 min),分别代表实际路面的4个不同应用时期;对不同碾压阶段的车辙变形量、动稳定度(车辙变形速率)、车辙变形曲线累积面积等指标进行计算,结果见表 4。其中,车辙变形量是将碾压时间代入拟合公式计算得到;动稳定度(车辙变形速率)的计算是通过公式:动稳定度DS=[(最终时间-起始时间)×碾压速度]/(最终变形-起始变形)=630/ (最终变形-起始变形)计算得到;车辙变形曲线累积面积通过车辙变形量对时间进行积分的方式计算得到。

| 级配 | 级配1(细) | 级配2(中) | 级配3(粗) | |

| 拟合曲线 | y=0.340×ln(x-0.132)-0.084 | y=0.354×ln(x+11.990)-0.746 | y=0.279×ln(x+7.878)-0.605 | |

| 车辙变形量/mm | 15 min | 2.23 | 1.67 | 1.30 |

| 30 min | 2.46 | 1.91 | 1.49 | |

| 45 min | 2.60 | 2.05 | 1.60 | |

| 60 min | 2.70 | 2.15 | 1.68 | |

| 车辙变形曲线累积面积/(mm·s) | 0~15 min | 1 104 | 635 | 282 |

| 15~30 min | 1 529 | 1 048 | 615 | |

| 30~45 min | 1 690 | 1 215 | 746 | |

| 45~60 min | 1 794 | 1 324 | 832 | |

| 动稳定度/(次·mm-1) | 0~15 min | 283 | 378 | 486 |

| 15~30 min | 2 673 | 2 592 | 3 267 | |

| 30~45 min | 4 570 | 4 413 | 5 570 | |

| 45~60 min | 6 441 | 6 210 | 7 842 | |

(1) 采用对数模型可以较好地模拟AC-13沥青混合料在车辙试验过程中的车辙变形随加载时间的变化规律,拟合系数均可达到0.99以上。

(2) 随着碾压时间的增长,车辙变形量和车辙曲线累积面积均逐渐增大、增长速率逐渐减小,动稳定度计算值逐渐增大,这是由于试样被不断挤密所致。基于此,建议采取不同加载阶段的车辙试验计算结果对不同变形阶段的高温性能进行区分评价,以便对整个变形过程开展综合评价。

(3) 随着级配由细变粗,车辙变形量和车辙变形曲线累积面积逐渐减小;动稳定度出现较轻微的波动,这可能是由于沥青混合料试件具有变异性所致,但其总体呈增大趋势。

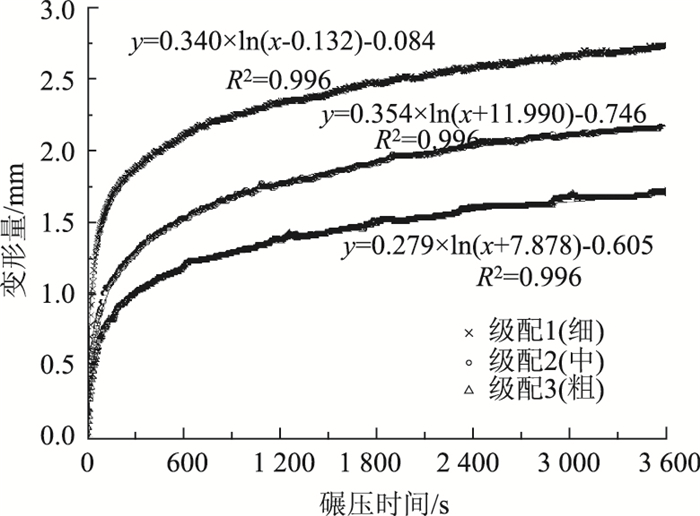

3.2 三轴蠕变试验结果分析现对3种不同级配的AC-13沥青混合料开展60 ℃三轴蠕变试验,并采用式(1)中给出的对数模型对应变随加载时间的变化进行拟合,测试及拟合结果见图 2。

|

| 图 2 蠕变曲线 Fig. 2 Creep curves |

| |

根据图 2的蠕变曲线拟合结果,将加载过程分为4个阶段(0~150 s,150~300 s,300~450 s,450~600 s),分别代表实际路面的4个不同应用时期;对不同加载阶段的蠕变应变、累积应变面积、曲线斜率、劲度模量等指标进行计算,结果见表 5。其中,蠕变应变的计算通过将加载时间代入拟合曲线的方式计算得到;累积应变面积通过应变对时间进行积分的方式计算得到;曲线斜率为某时间段内应变值变化速率的平均值;劲度模量采用加载采用的垂直压应力与应变的比值计算得到。由图 2和表 5可以看出:

| 级配 | 级配1(细) | 级配2(中) | 级配3(粗) | |

| 拟合曲线 | y=1 625.68×ln(x)+834.85 | y=1 467.75×ln(x-0.98)+1 095.39 | y=972.34×ln(x)+1 732.87 | |

| 蠕变应变/με | 150 s | 8 980.5 | 8 440.1 | 6 604.9 |

| 300 s | 10 107.4 | 9 462.3 | 7 278.9 | |

| 450 s | 10 766.5 | 10 059.0 | 7 673.1 | |

| 600 s | 11 234.2 | 10 482.1 | 7 952.9 | |

| 蠕变累积应变面积/(με·s) | 0~150 s | 1 340 488.5 | 1 158 948.0 | 616 686.1 |

| 150~300 s | 1 678 543.3 | 1 464 158.0 | 818 870.2 | |

| 300~450 s | 1 806 140.0 | 1 579 357.6 | 895 183.3 | |

| 450~600 s | 1 889 001.4 | 1 654 168.4 | 944 741.2 | |

| 蠕变曲线斜率/(με·s-1) | 0~150 s | 59.9 | 56.3 | 44.0 |

| 150~300 s | 7.5 | 6.8 | 4.5 | |

| 300~450 s | 4.4 | 4.0 | 2.6 | |

| 450~600 s | 3.1 | 2.8 | 1.9 | |

| 蠕变劲度模量/MPa | 0~150 s | 89.1 | 94.8 | 121.1 |

| 150~300 s | 79.2 | 84.5 | 109.9 | |

| 300~450 s | 74.3 | 79.5 | 104.3 | |

| 450~600 s | 71.2 | 76.3 | 100.6 | |

(1) 采用对数模型可以较好地模拟AC-13沥青混合料的蠕变应变随加载时间的变化过程,拟合系数均可达到0.99以上。

(2) 随着加载时间的增长,蠕变应变和累积应变面积逐渐增大,曲线斜率和劲度模量逐渐减小,变化速率均逐渐变缓,这主要是由于试样被逐渐挤密所致。基于此,建议采取不同加载阶段的三轴蠕变试验计算结果对不同变形阶段的高温性能进行区分评价,以便对整个变形过程开展综合评价。

(3) 随着级配由细变粗,AC-13沥青混合料的最终蠕变应变、累积应变面积、曲线斜率均逐渐减小,蠕变末期劲度模量逐渐增大。蠕变应变、累积应变面积、曲线斜率越小,蠕变末期劲度模量越大,则沥青混合料的高温性能越好;反之,高温性能越差。随着级配由细变粗,AC-13沥青混合料的高温性能逐渐提高,试验结果与理论相吻合,表明三轴蠕变试验可以较真实地反映沥青混合料的高温性能。

3.3 高温评价指标相关性分析(1) 三轴蠕变试验指标间的相关性分析

由于3种级配的AC-13沥青混合料的蠕变应变、累积应变面积、曲线斜率、劲度模量4个指标间具有较好的一致性,为便于开展对比分析,本研究对4个指标的相关系数进行计算,结果见表 6~表 9。

| 相关系数 | 蠕变应变/με | 蠕变累积应变面积/(με·s) | 蠕变曲线斜率 | 蠕变劲度模量/MPa |

| 蠕变应变/με | 1.000 00 | 0.999 69 | 1.000 00 | -0.998 70 |

| 蠕变累积应变面积/(με·s) | 0.999 69 | 1.000 00 | 0.999 69 | -0.997 13 |

| 蠕变曲线斜率 | 1.000 00 | 0.999 69 | 1.000 00 | -0.998 70 |

| 蠕变劲度模量/MPa | -0.998 70 | -0.997 13 | -0.998 70 | 1.000 00 |

| 相关系数 | 蠕变应变/με | 蠕变累积应变面积/(με·s) | 蠕变曲线斜率 | 蠕变劲度模量/MPa |

| 蠕变应变/με | 1.000 00 | 0.999 75 | 0.999 99 | -0.998 53 |

| 蠕变累积应变面积/(με·s) | 0.999 75 | 1.000 00 | 0.999 81 | -0.997 05 |

| 蠕变曲线斜率 | 0.999 99 | 0.999 81 | 1.000 00 | -0.998 35 |

| 蠕变劲度模量/MPa | -0.998 53 | -0.997 05 | -0.998 35 | 1.000 00 |

| 相关系数 | 蠕变应变/με | 蠕变累积应变面积/(με·s) | 蠕变曲线斜率 | 蠕变劲度模量/MPa |

| 蠕变应变/με | 1.000 00 | 0.999 77 | 0.999 97 | -0.998 43 |

| 蠕变累积应变面积/(με·s) | 0.999 77 | 1.000 00 | 0.999 90 | -0.997 01 |

| 蠕变曲线斜率 | 0.999 97 | 0.999 90 | 1.000 00 | -0.998 00 |

| 蠕变劲度模量/MPa | -0.998 43 | -0.997 01 | -0.998 00 | 1.000 00 |

| 相关系数 | 蠕变应变/με | 蠕变累积应变面积/(με·s) | 蠕变曲线斜率 | 蠕变劲度模量/MPa |

| 蠕变应变/με | 1.000 00 | 0.999 79 | 0.999 96 | -0.998 37 |

| 蠕变累积应变面积/(με·s) | 0.999 79 | 1.000 00 | 0.999 93 | -0.996 98 |

| 蠕变曲线斜率 | 0.999 96 | 0.999 93 | 1.000 00 | -0.997 84 |

| 蠕变劲度模量/MPa | -0.998 37 | -0.996 98 | -0.997 84 | 1.000 00 |

在不同的加载阶段,三轴蠕变试验的各指标间具有良好的线性相关关系,相关系数绝对值均达到0.99以上,即蠕变应变、累积应变面积、曲线斜率、劲度模量均可作为沥青混合料高温性能的有效评价指标。其中,蠕变劲度模量的定义明确,且众多研究学者认为其与路面抗车辙能力具有良好的相关关系[18]。因此,本研究将蠕变劲度模量作为高温评价的代表性指标,即:蠕变劲度模量越大,表示混合料的高温性能越好。

(2) 三轴蠕变试验与车辙试验指标的相关性分析

虽然三轴蠕变试验可以较好地判断沥青混合料在高温环境下的抗车辙水平,但是由于其对操作人员、仪器设备等要求严格,不便于进行推广应用,导致其应用受限。而车辙试验虽然有一定弊端,但是其操作简单,应用范围极为广泛。基于此,本研究对三轴蠕变试验结果与车辙试验结果进行相关关系分析,提取出合适的车辙试验评价指标。

车辙试验总加载时间为60 min,每次碾压距离为230 mm,轮胎0.7 MPa下与试件的接触长度约为20 mm,将其作为加载单元,则在试验过程中,该加载单元的受压时间约为60 min× (20 mm/230 mm)=5.2 min。三轴蠕变试验总加载时间为600 s (即加载卸载600次),加载卸载过程为:0.2 s加载、0.8 s卸载,其受压时间为600次×0.2 s/次=120 s=2 min。因此,以三轴蠕变试验600 s分成的4个阶段为依据,对应将相同加载时间(即加载时间分别为0.5,1,1.5,2 min,试验时间分别为5.8,11.5,17.3,23 min)的车辙试验数据提取出来,以便进行对比分析,具体结果见表 10。

| 级配 | 级配1(细) | 级配2(中) | 级配3(粗) | |

| 车辙变形量/mm | 5.8 min | 1.91 | 1.34 | 1.03 |

| 11.5 min | 2.14 | 1.57 | 1.22 | |

| 17.3 min | 2.28 | 1.72 | 1.34 | |

| 23 min | 2.37 | 1.82 | 1.41 | |

| 车辙变形曲线累积面积(mm·s) | 0~5.8min | 314 | 145 | 25 |

| 5.8~11.5 min | 470 | 283 | 143 | |

| 11.5~17.3 min | 540 | 352 | 196 | |

| 17.3~23 min | 570 | 387 | 225 | |

| 动稳定度/(次·mm-1) | 0~5.8 min | 331 | 471 | 609 |

| 5.8~11.5 min | 2 706 | 2 665 | 3 343 | |

| 11.5~17.3 min | 4 537 | 4 420 | 5 563 | |

| 17.3~23 min | 6 506 | 6 312 | 7 954 | |

对4个加载阶段的蠕变劲度模量指标和车辙变形量、动稳定度(车辙变形速率)、车辙变形曲线累积面积3个高温性能评价指标进行相关系数计算,结果见表 11。

| 三轴蠕变试验指标车辙试验指标 | 车辙变形量/mm | 车辙变形曲线累积面积/(mm·s-1) | 动稳定度/(次·mm-1) | |

| 蠕变劲度模量/MPa | 150 s | -0.863 15 | -0.899 23 | 0.935 80 |

| 300 s | -0.882 66 | -0.905 43 | 0.975 39 | |

| 450 s | -0.893 46 | -0.917 05 | 0.966 27 | |

| 600 s | -0.900 56 | -0.924 14 | 0.962 21 | |

由表 11可见:

在不同的加载阶段,AC-13沥青混合料的蠕变劲度模量与车辙试验测得的车辙变形量、车辙变形速率、车辙变形曲线累积面积均具有较好的相关性,相关系数绝对值达0.86以上。其中,动稳定度(车辙变形速率)与蠕变劲度模量的相关性最好,其次为车辙变形曲线累积面积,最后为车辙变形量。因此,在不具备开展三轴蠕变试验的条件时,采用车辙试验的动稳定度指标进行沥青混合料高温性能评价为最优选择。

此外,虽然车辙试件和三轴蠕变试验试件采用不同的成型方式,但是2种方法测得的沥青混合料的高温评价指标仍具有较好的相关性,说明2种方式制备的沥青混合料试件均形成了较好的密实结构,其高温性能均较优。

4 结论(1) 采用对数模型可以较好地模拟AC-13沥青混合料车辙变形和蠕变应变随加载时间的变化规律,拟合系数均可达到0.99以上。

(2) 蠕变应变、累积应变面积、曲线斜率及劲度模量间存在良好的线性相关关系,均可作为沥青混合料高温性能的有效评价指标;动稳定度与蠕变劲度模量间存在良好的线性相关关系,在不具备开展三轴蠕变试验的条件时,采用车辙试验的动稳定度指标进行沥青混合料高温性能评价为最优选择。

(3) 为体现沥青混合料整个变形过程,建议采用不同加载阶段的三轴蠕变试验指标或动稳定度指标进行高温性能综合评价,但具体指标要求需通过进一步试验研究和工程实践确定。

| [1] |

鹿婧. 沥青混合料粘弹性参数模型与低温评价指标[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2015. LU Jing. Viscoelastic Parametric Model and Low Temperature Evaluation Indicator for Asphalt Mixtures[D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2015. |

| [2] |

彭东黎, 张家生, 龙尧. 不同工况下沥青混合料黏弹性参数研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2016, 13(4): 689-696. PENG Dong-li, ZHANG Jia-sheng, LONG Yao. Research on Asphalt Mixture Viscoelastic Parameters under Different Conditions[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2016, 13(4): 689-696. |

| [3] |

涂义鹏. 考虑温度场的沥青路面车辙变化特征分析研究[D]. 长沙: 长沙理工大学, 2014. TU Yi-peng. Analysis of Rutting Variation of Asphalt Pavement Considering Temperature Field[D]. Changsha: Changsha University of Science & Technology, 2014. |

| [4] |

郜玉兰, 赵队家, 韩萍, 等. 重载交通下山区高速公路车辙病害原因分析及对策[J]. 公路, 2011, 56(1): 114-118. GAO Yu-lan, ZHAO Dui-jia, HAN Ping, et al. Causes and Countermeasures of Rutting Disease of Expressway in Mountainous Area under Heavy Traffic[J]. Highway, 2011, 56(1): 114-118. |

| [5] |

JTG E20—2011, 公路工程沥青及沥青混合料试验规程[S]. JTG E20—2011, Standard Test Methods of Bitumen and Bituminous Mixtures for Highway Engineering[S]. |

| [6] |

杜顺成, 戴经梁. 沥青混合料永久变形评价指标[J]. 中国公路学报, 2006, 19(5): 18-22. DU Shun-cheng, DAI Jing-liang. Permanent Deformation Evaluation Index of Asphalt Mixture[J]. Chinese Journal of Highway and Transport, 2006, 19(5): 18-22. |

| [7] |

赵彬强, 李俊. 大粒径沥青混合料高温性能对比分析[J]. 公路, 2018, 63(9): 28-32. ZHAO Bin-qiang, LI Jun. Comparative Analysis of High Temperature Performance for Large Stone Asphalt Mixture[J]. Highway, 2018, 63(9): 28-32. |

| [8] |

杨银培. 沥青混合料高温稳定性评价指标研究[J]. 公路与汽运, 2012(1): 95-98. YANG Yin-pei. Study on Evaluation Indicator of High Temperature Stability of Asphalt Mixture[J]. Highway & Automotive Applications, 2012(1): 95-98. |

| [9] |

向晋源, 孙杰. 沥青混合料车辙试验评价指标研究[J]. 石油沥青, 2009, 23(4): 9-13. XIANG Jin-yuan, SUN Jie. Research of Evaluation Indexes for Asphalt Mixtures' Wheel Tracking Test[J]. Petroleum Asphalt, 2009, 23(4): 9-13. |

| [10] |

樊统江, 何兆益. 沥青混合料蠕变劲度模量的静态和动态响应[J]. 建筑材料学报, 2008, 11(6): 736-740. FAN Tong-jiang, HE Zhao-yi. Static and Dynamic Response of Creep Stiffness Modulus of Asphalt Mixtures[J]. Journal of Building Materials, 2008, 11(6): 736-740. |

| [11] |

张裕卿, 黄晓明. 高温重载下沥青混合料变形特性三轴重复荷载蠕变试验研究[J]. 公路, 2006, 51(12): 151-156. ZHANG Yu-qing, HUANG Xiao-ming. Triaxial Repeated Load Creep Tests and Research on Deformation Property of Asphalt Mixture at High Temperature and Heavy Load[J]. Highway, 2006, 51(12): 151-156. |

| [12] |

郭建, 肖振纲. 基于GTM的AC-20沥青混合料高温性能试验研究[J]. 路基工程, 2016(5): 109-113. GUO Jian, XIAO Zhen-gang. GTM-based Experimental Study on High Temperature Performance of AC-20 Asphalt Mixture[J]. Subgrade Engineering, 2016(5): 109-113. |

| [13] |

祁峰. 基于重复加载蠕变试验的沥青混合料高温稳定性能研究[J]. 交通标准化, 2014, 42(3): 82-85, 88. QI Feng. High Temperature Stability of Asphalt Mixture Based on Repeated Loading Creep Test[J]. Transportation Standardization, 2014, 42(3): 82-85, 88. |

| [14] |

王锦河. 沥青混合料高温蠕变试验方法研究[J]. 重庆交通大学学报: 自然科学版, 2009, 28(1): 60-62. WANG Jin-he. Research on High Temperature Creep Test of Asphalt Mixture[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University: Natural Science Edition, 2009, 28(1): 60-62. |

| [15] |

JTG F40—2004, 公路沥青路面施工技术规范[S]. JTG F40—2004, Technical Specifications for Construction of Highway Asphalt Pavements[S]. |

| [16] |

张周平, 李聚立, 宋继增. 沥青混合料GTM设计方法及工程质量研究[J]. 黑龙江工程学院学报, 2008(1): 37-40. ZHANG Zhou-ping, LI Ju-li, SONG Ji-zeng. GTM Design Method and Engineering Quality of Asphalt Mixture[J]. Journal of Heilongjiang Institution of Technology, 2008(1): 37-40. |

| [17] |

吴传海. 基于GTM试验的沥青混合料高温性能评价指标[J]. 科学技术与工程, 2011, 11(6): 1264-1268. WU Chuan-hai. New Indexes for High-temperature Performance Evaluating of Asphalt Mixture[J]. Science Technology and Engineering, 2011, 11(6): 1264-1268. |

| [18] |

杨博. 基于GTM旋转压实参数的AC-13高温性能评价指标研究[J]. 湖南交通科技, 2017, 43(2): 68-71, 171. YANG Bo. Study on Evaluation Indicator of AC-13 High Temperature Performance Based on GTM Rotating Compaction Parameters[J]. Hunan Communications Science and Technology, 2017, 43(2): 68-71, 171. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38