扩展功能

文章信息

- 李国良, 王磊, 杨晓严, 李玉龙, 刘宇

- LI Guo-liang, WANG Lei, YANG Xiao-yan, LI Yu-long, LIU Yu

- 我国交通基础设施发展水平比较研究

- Comparative Study on Development Level of Transport Infrastructure in China

- 公路交通科技, 2021, 38(11): 97-105

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(11): 97-105

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.11.012

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-10-10

2. 中央财经大学 管理科学与工程学院, 北京 100081;

3. 云南省交通科学研究院, 云南 昆明 650000

2. School of Management Science and Engineering, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China;

3. Yunnan Institute of Transportation Sciences, Kunming Yunnan 650000, China

2019年9月印发实施的《交通强国建设纲要》指出:要大力推进边疆地区、贫困地区交通发展,实现以交通便利带动脱贫减贫。交通基础设施建设作为一项基础性的系统工程,是支撑和保障区域经济、新型城镇化发展的重要基础。但我国西、中、东部地区交通基础设施发展差异较大,且内部发展不平衡,如何科学地分析其差异性,发现存在的发展性问题是目前亟需解决的一个重要难题。

回顾国内有关交通发展的研究,从交通的范围来看,大致可以分为交通线路[1]、交通线网[2]、交通网络[3]、交通基础设施4个层次。国内对交通基础设施进行评价的研究较少,虽已有学者从不同的视角出发,取得了一定的研究成果,但在评价指标体系以及指标赋权方面还有待进一步探索和研究。

在评价指标体系方面,部分学者仅对公路交通基础设施的发展能力或者仅对包含铁路、公路、民航等类别的交通基础设施进行评价,缺少了较为重要的水路交通基础设施,且没有反映出交通基础设施运输水平和安全保障方面的指标,从而不能全面评价区域交通基础设施发展水平。如徐海成等[4]基于因子分析视角,建立了由融资类、建设类、运营类、维修养护类和可持续性类5个准则层和14个指标层构成的公路交通基础设施发展能力评价指标体系;郝京京等[5]建立了由发展规模、产业效应、发展需求和增长潜力4个准则层和10个指标层构成的交通基础设施(包含铁路、公路、民航)发展水平评价指标体系。另外,部分学者在选取铁路营业里程、内河航道里程、机场数量、交通运输行业就业人员数量、私人汽车拥有量、公路通车里程等作为评价指标时,没有综合考虑我国区域面积和人口分布以及公路等级里程等存在较大差异的客观因素。

在指标赋权方面,常用的赋权方法主要有熵值法[6]、变异系数法[7]、层次分析法[8-9]、专家调查法[10]等,单独使用这些方法难以达到最佳研究效果,但这些方法具有明显的互补性。马静等[11]将层次分析法与熵值法组合,构建了交通组织方案评价模型。相比层次分析法,G1法具有计算量小、不需要构造判断矩阵和不需要进行一致性检验的优点[12],但G1法常采用专家组的几何平均值或算术平均值作为综合权重,容易丢失有效信息、放大无效信息。相比熵值法,反熵权法具有对指标差异度敏感性小、能够避免出现极值的优点[13]。在确定二者的组合系数时,部分学者常根据主观经验给定,缺乏客观依据。

综上所述,本研究在参考已有评价指标体系的基础上,对部分评价指标进行改进,提出了新指标,并从发展规模、运输水平、产业效益、增长潜力、安全保障等5方面重构包含铁路、公路、水路、民航的交通基础设施发展水平评价指标体系;针对指标赋权方面存在的问题,采用基于一致性检验的群决策赋权法改进G1法,并采用基于最大离差的最优组合赋权法客观地确定综合权重;最后对我国西、中、东部地区交通基础设施发展水平进行实证分析。

1 交通基础设施发展水平评价指标体系建立在确定指标层时,既要遵循指标的选取原则,又要保证数据的可获得性。在借鉴和参考已有研究成果的基础上,主要从发展规模、运输水平、产业效益、增长潜力和安全保障5个方面确定指标层。

(1) 发展规模类指标

发展规模是指已建成并投入使用的交通基础设施,用于衡量交通基础设施现有规模水平。郝京京等[5]将公路通车里程、铁路营业里程等作为发展规模类指标;莫杨辉等[14]将内河航道密度、民用机场密度作为交通规模类指标。可见已有研究均将发展规模类指标选取为正向指标,而在交通基础设施投资建设的同时,还应当综合考虑土地等资源的约束,否则将导致交通基础设施无限且无序发展。基于此,本研究综合考虑区域面积差异、公路等级差异以及交通运输集约化用地等因素,最终确定铁路营业里程密度、公路加权通车里程密度、内河航道通航里程密度、通航民用机场密度以及单位里程交通运输用地5个指标。

(2) 运输水平类指标

运输水平指交通基础设施承载下的运输能力和运输效率。徐海成等[4]以人均营运汽车占有量、货运量与工业增加值比2个指标作为运营类指标;赫京京等[5]以货物运输量表征交通基础设施的发展实力;郭广珍等[15]则认为交通基础设施发展直接影响居民的消费行为,能够促进私家车消费。本研究在综合考虑指标数据的可获得性的基础上,主要从运输工具拥有量和客、货运量方面选取表征交通基础设施运输水平的指标,最终确定每公里公路营运汽车拥有量、每公里内河航道民用船舶拥有量、私人汽车拥有量增长率以及每公里铁路、公路、水路客运量以及每公里铁路、公路、水路货运量5个指标。

(3) 产业效益类指标

产业效益指交通基础设施行业在投资建设、运营维护过程中产生的多种效益。交通运输、仓储和邮政业是第三产业的重要组成部分,是经济发展的基础和先导。赫京京等[5]以交通运输、仓储产值表征产业效应;孙湘湘等[16]认为交通基础设施发展与经济增长存在显著的“倒U型”关系;张景波[17]认为交通基础设施建设有利于产业结构向更高级的形式转移。因此,可采用交通运输、仓储和邮政业增加值表征交通基础设施的产业效益,但受各地区资源禀赋、经济结构和产业特征等的影响,导致地区的第三产业发展差异较大,故选用交通运输、仓储和邮政业增加值占地区GDP比重及其经济密度表征交通基础设施的产业效益。另外,李斌等[18]认为交通基础设施建设能够促进农村剩余劳动力转移和就业人数增长, 说明交通运输行业就业人员数量同样能够表征其产业效益。为反映产业效益的投入以及转化效率,以约束产业效益无序增长,利用交通基础设施行业的投入与产出关系,选用每公里交通运输、仓储和邮政业投资额表征其产业效益的投入。综上所述,最终选取交通运输、仓储和邮政业增加值占地区GDP比重、每公里交通运输、仓储和邮政业增加值、每万人交通运输行业就业人员数以及单位里程交通运输、仓储和邮政业投资额4个指标。

(4) 增长潜力类指标

由于投资会滞后于经济增长,增长潜力则代表交通投资转化为固定资产以及带动经济增长的能力。徐海成等[4]以交通运输、仓储和邮政业投资占GDP比重作为可持续性类指标;赫京京等[5]以交通固定资产投资作为增长潜力类指标。为了反映交通基础设施的可持续增长能力以及增长潜力,本研究从交通运输、仓储和邮政业投资转化以及公路、水路固定资产投资力度方面选取指标,主要有公路交通固定资产投资完成额、水路交通固定资产投资完成额和交通运输、仓储和邮政业投资额占地区GDP比重3个指标。

(5) 安全保障类指标

安全保障主要是指交通基础设施的质量、结构、管理等多方面能够减少交通事故发生数以及所造成的损失的能力,主要包括在创造效益的同时发生事故的多少,以及造成的直接财产损失和人员伤亡。最终选取每亿元交通运输、仓储和邮政业增加值事故发生数和每起交通事故直接财产损失及每起交通事故伤亡人数3个指标。

综上所述,本研究建立了包含发展规模、运输水平、产业效益、增长潜力和安全保障5个准则层和20个指标层的交通基础设施发展水平评价指标体系,如表 1所示。

| 目标层 | 准则层 | 指标层 | 指标处理方法 | 指标属性 |

| 交通基础设施发展水平 | 发展规模 | 铁路营业里程密度 | (铁路营业里程数/区域国土面积)×100 | 正向 |

| 公路加权通车里程密度 | (A/区域国土面积)×100 | 正向 | ||

| 内河航道通航里程密度 | (内河航道通航里程数/区域国土面积)×100 | 正向 | ||

| 通航民用机场密度 | (通航民用机场数/区域国土面积)×100 000 | 正向 | ||

| 单位里程交通运输用地 | (交通运输用地×1 000)/B | 负向 | ||

| 运输水平 | 每公里公路营运汽车拥有量 | 公路营运汽车拥有量/(高速公路、一级公路、二级公路和等外公路总里程数) | 正向 | |

| 每公里内河航道民用船舶拥有量 | 民用船舶拥有量/内河航道通航里程数 | 正向 | ||

| 私人汽车拥有量增长率 | (年私人汽车拥有量-上一年私人汽车拥有量)/上一年私人汽车拥有量×100% | 正向 | ||

| 每公里铁路、公路、水路客运量 | 铁路、公路、水路总客运量/B | 正向 | ||

| 每公里铁路、公路、水路货运量 | 铁路、公路、水路总货运量/B | 正向 | ||

| 产业效益 | 交通运输、仓储和邮政业增加值占地区GDP比重 | 交通运输、仓储和邮政业增加值/地区GDP总产值 | 正向 | |

| 每公里交通运输、仓储和邮政业增加值 | 交通运输、仓储、邮政业增加值×10 000/B | 正向 | ||

| 每万人交通运输行业就业人员数量 | 铁路、公路、水路、民航运输行业就业人员数/区域年末总人口数 | 正向 | ||

| 单位里程交通运输、仓储和邮政业投资额 | (交通运输、仓储和邮政业投资额×10 000)/B | 负向 | ||

| 增长潜力 | 公路交通固定资产完成投资额 | 公路交通固定资产投资完成额 | 正向 | |

| 水路交通固定资产完成投资额 | 水路交通固定资产投资完成额 | 正向 | ||

| 交通运输、仓储和邮政业投资额占地区GDP比重 | 交通运输、仓储和邮政业投资额/地区GDP总产值 | 正向 | ||

| 交通安全 | 每亿元交通运输、仓储、邮政业增加值事故发生数 | 交通事故发生数/交通运输、仓储和邮政业增加值 | 负向 | |

| 每起交通事故伤亡人数 | 交通事故伤亡人数/交通事故发生数 | 负向 | ||

| 每起交通事故直接财产损失 | 交通事故直接财产损失/交通事故发生数 | 负向 | ||

| 注:A表示公路加权通车里程数,按照对应公路的平均设计时速进行加权,其中高速公路为100 km/h,一级公路为80 km/h,二级公路为60 km/h,等外公路为30 km/h;B表示铁路营业里程数、公路通车里程数(包含高速公路、一级公路、二级公路和等外公路)、内河航道通航里程数总和;由于西藏、新疆地区缺少水路基础数据,考虑可比性原则,故西部地区将不包含西藏、新疆等地区;公路、内河交通固定资产投资完成额指相应年份前11个月完成的数额;部分指标缺值采用线性插值法进行插值。 | ||||

2 评价模型构建 2.1 构建方法及步骤

本研究采用比较简单、直观的加权和法来构建交通基础设施发展水平评价模型,具体构建步骤如下:

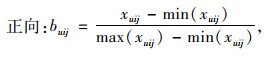

(1) 评价指标的标准化。设t为年份,m为省份的个数,n为评价指标个数,指标集为X={X1, X2, …, Xn},xuij为第u年第i个省份的第j项指标值。由于指标的量纲和单位不一样,则采用极值处理法进行标准化处理,公式如下:

|

(1) |

|

(2) |

式中, max{xuij}、min(xuij)分别为第j项指标原始值的最大值、最小值; buij为指标标准化值。

(2) 确定各评价指标的综合权重

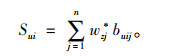

(3) 令第u年第i个省份的交通基础设施发展水平综合指数Sui为:

|

(3) |

在所构建的评价模型中,关键问题是如何确定评价指标的综合权重,本研究将采用改进G1法和反熵权法确定主客观权重,并采用最优组合赋权法确定综合权重。

2.2.1 改进G1法确定主观权重G1法通过专家的主观经验来确定指标权重,能够避免重要指标被赋予较小的权重[12]。如果仅邀请一位专家确定指标权重,权重的合理性将过于依赖专家的专业性,容易出现偏差,往往需要邀请多位专家一同确定评价指标权重。传统G1法常采用几何平均值或算术平均值来综合专家组的意见,但该方法明显会使得到的评价指标权重过高或过低,从而增大评价指标权重的偏差。因此,本研究将采用一种基于一致性检验的群决策赋权法来综合专家组的意见,以改进G1法。相对于传统G1法,改进G1能够较好地保留专家组的一致性信息(有效信息),避免其中的差异信息(无效信息)被放大。改进G1法与传统G1的区别在于,改进G1法是通过检验专家组各自给出的权重的差异性,剔除差异较大的权重值,更多的去信任一致性高的评价指标权重信息,而传统G1法是综合所有专家组的权重信息,其中可能包含了许多无效信息,传统G1法在去除一部分无效信息的同时也去除了一部分有效信息,使得最后得到的权重值仍存在较大偏差。

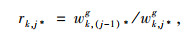

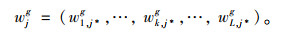

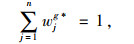

设

|

(4) |

式中,

| rj*赋值 | 赋值说明 |

| 1.0 | X(j-1)*与Xj*同样重要 |

| 1.1 | X(j-1)*与Xj*之比介于同样重要和稍微重要之间 |

| 1.2 | X(j-1)*比Xj*稍微重要 |

| 1.3 | X(j-1)*与Xj*之比介于稍微重要和明显重要之间 |

| 1.4 | X(j-1)*比Xj*明显重要 |

| 1.5 | X(j-1)*与Xj*之比介于明显重要和强烈重要之间 |

| 1.6 | X(j-1)*比Xj* < 强烈重要 |

| 1.7 | X(j-1)*与Xj*之比介于强烈重要和极端重要之间 |

| 1.8 | X(j-1)*比Xj*极端重要 |

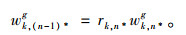

根据

|

(5) |

根据

|

(6) |

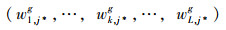

L位专家都分别给出了第j项指标唯一确定的指标权重,则有:

|

(7) |

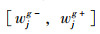

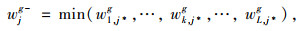

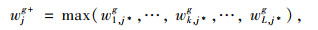

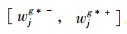

基于一致性检验的群决策赋权法[19]综合专家组意见的方法如下:

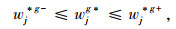

首先,确定指标权重的取值范围,对第j项指标而言,L位专家都认同该项指标权重的取值范围为

|

(8) |

|

(9) |

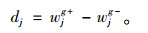

设第j项指标权重的区间的长度dj为专家意见的一致性大小,则有:

|

(10) |

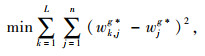

然后,检验

最后,用最终权重与通过一致性检验的专家给出的权重的最小偏差作为目标函数来建立最终权重的优化模型,则目标函数及约束条件如下:

|

(11) |

|

(12) |

|

(13) |

式中,

熵值法生成的权重对指标差异度敏感性较大,在权重分配时可能会出现个别权重过大或过小的极端情况,导致部分指标的信息被淹没[13],反熵权法不仅可以有效地避免上述极端情况,还可以解决熵值法与极值处理法不适用的问题。

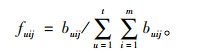

指标标准化值的规范化公式如下

|

(14) |

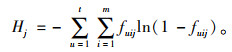

计算第j项指标的反熵值Hj,公式如下:

|

(15) |

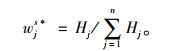

计算第j项指标的客观权重

|

(16) |

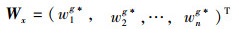

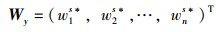

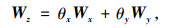

设改进G1法得到的主观权向量为

|

(17) |

式中,

|

(18) |

式中

本研究实证数据来源于《中国统计年鉴》;各省市区统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报;交通运输部统计数据;相关官方网站公布数据。

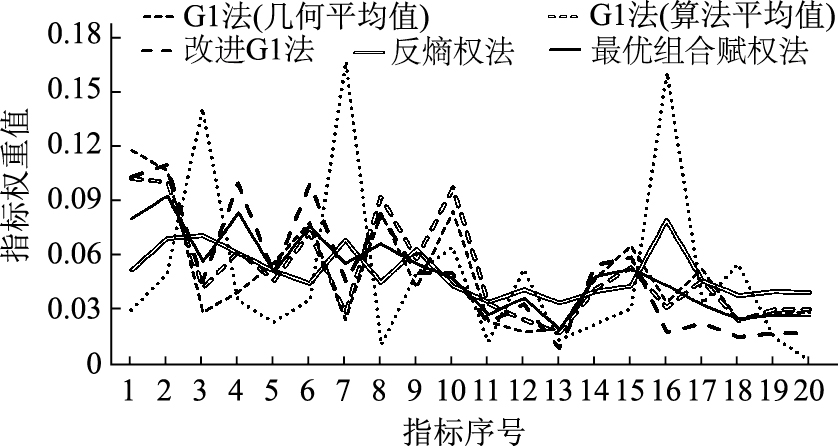

3.2 不同赋权方法的比较分析同时邀请5名专家分别对指标集进行排序,并参考表 2给出指标与后一项指标的重要程度比值,根据式(4)~ (13)计算G1法(几何平均值、算术平均值)、改进G1法确定的权重;根据式(14)~ (16)计算反熵权法确定的权重,并根据熵值法公式计算熵值法确定的权重,根据式(17)、(18)计算最优组合赋权法确定的最终权重,结果如图 1所示。

|

| 图 1 不同赋权方法的比较分析 Fig. 1 Comparative analysis of different weighting methods |

| |

从图 1可以看出,改进G1法与传统G1法在趋势上存在不一致,究其原因,以指标X2的权重值为例,5位专家给出的权重分别为0.135 0,0.139 0,0.102 7,0.017 9,0.108 6,一致性检验后,0.017 9为奇异点,若采用几何平均值或算术平均值作为G1法的综合权重,需考虑0.017 9,但该权重值与其他专家给出的权重差异较大,会明显降低该指标的综合权重值,可见改进G1法可以更好地综合专家组的一致性信息,避免丢失专家组的有效信息、放大其无效信息;熵值法与反熵权法的变化趋势基本一致,但熵值法的峰值明显突出,如X3,X5,X7,X9,X16,说明反熵权法对指标差异度敏感性小、能够避免出现极值;在确定某一指标权重时,G1法(几何平均值和算术平均值)出现波谷,而熵值法和反熵权法却是波峰,说明主、客观赋权之间存在较大差异,单独采用主观赋权法或客观赋权法难以达到最佳研究效果;最优组合赋权法能够较好地融合改进G1法、反熵权法的权重差异,说明其能很好地综合主、客观因素,使得最终权重更加科学、准确。

3.3 西部与中、东部地区的差异分析为更好地分析西部地区与中、东部地区之间的差异性,借鉴文献[14],分别选取中部的安徽省、河南省和湖北省,东部的浙江省、山东省和广东省与西部的10省区进行测算,评价结果如表 3所示。

| 地区 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 年均增长率/% |

| 内蒙古 | 0.263 1 | 0.237 2 | 0.248 8 | 0.252 5 | 0.235 4 | -2.55 |

| 广西 | 0.360 9 | 0.347 3 | 0.356 1 | 0.361 5 | 0.338 1 | -1.55 |

| 重庆 | 0.498 4 | 0.478 7 | 0.482 4 | 0.480 0 | 0.477 5 | -1.05 |

| 四川 | 0.335 5 | 0.335 2 | 0.345 3 | 0.341 2 | 0.327 3 | -0.59 |

| 贵州 | 0.443 6 | 0.449 1 | 0.466 0 | 0.456 5 | 0.434 5 | -0.47 |

| 云南 | 0.269 6 | 0.279 3 | 0.308 1 | 0.313 1 | 0.307 4 | 3.43 |

| 陕西 | 0.361 6 | 0.353 3 | 0.345 5 | 0.341 8 | 0.350 5 | -0.76 |

| 甘肃 | 0.272 6 | 0.268 7 | 0.276 9 | 0.273 7 | 0.261 5 | -0.99 |

| 青海 | 0.191 9 | 0.195 1 | 0.191 7 | 0.196 5 | 0.189 9 | -0.23 |

| 宁夏 | 0.394 0 | 0.371 9 | 0.371 7 | 0.353 8 | 0.342 9 | -3.39 |

| 浙江 | 0.566 9 | 0.550 1 | 0.547 0 | 0.563 8 | 0.578 1 | 0.52 |

| 山东 | 0.497 7 | 0.496 4 | 0.515 7 | 0.521 0 | 0.542 7 | 2.21 |

| 广东 | 0.548 5 | 0.534 0 | 0.556 7 | 0.561 3 | 0.567 8 | 0.90 |

| 安徽 | 0.552 6 | 0.523 9 | 0.520 6 | 0.516 6 | 0.530 3 | -0.98 |

| 河南 | 0.493 2 | 0.420 9 | 0.443 4 | 0.438 4 | 0.432 5 | -2.95 |

| 湖北 | 0.488 2 | 0.480 6 | 0.480 3 | 0.458 5 | 0.455 6 | -1.70 |

| 西部年均值 | 0.339 4 | 0.331 8 | 0.339 5 | 0.337 2 | 0.326 7 | -0.92 |

| 东部年均值 | 0.537 4 | 0.526 5 | 0.539 5 | 0.548 4 | 0.562 5 | 1.17 |

| 中部年均值 | 0.511 6 | 0.475 4 | 0.481 5 | 0.471 3 | 0.472 8 | -1.89 |

由表 3可知,在总体发展趋势上,东部地区交通基础设施发展水平综合指数明显高于中、西部地区,呈现出东高西低的空间格局,说明地区间发展不平衡;东、中、西部地区交通基础设施发展水平综合指数不断提高,东部的年均增长率为1.17%,中部为-1.89%,西部为-0.92%,东部地区增长最快,而中、西部地区发展较慢,表明地区间的不平衡性仍在明显加剧。2014—2018年,浙江、山东、广东、云南等省份发展较好,呈正增长,其中云南发展最快,增长了14.04%,主要受益于云南在“一带一路”倡议中所处的战略地位,投资额大幅度增长,以及安全保障的提升;其余地区发展相对较差,呈负增长,其中宁夏发展最慢,下降了12.97%,主要是因为运输工具减少,运输水平降低,产业效益有所降低。

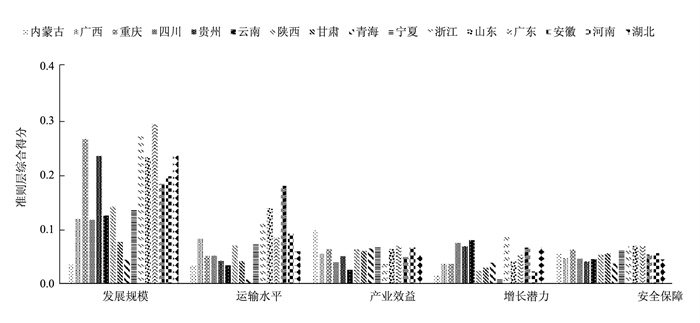

结合2018年交通基础设施发展水平评价指标体系各准则层的综合指数(如图 2所示),进一步分析东、中、西部地区交通基础设施的发展特征和差异。

|

| 图 2 2018年各准则层综合指数 Fig. 2 Comprehensive index of each criterion layer in 2018 |

| |

由图 2可以看出,各地区发展规模、运输水平、增长潜力存在较大差异,而产业效益、安全保障差异较小;东部地区的交通基础设施发展规模明显大于中、西部地区,而西部地区的情况为:重庆、贵州的发展规模明显高于其他省份,达到中、东部地区水平,说明西、中、东部地区之间及西部各省份之间的发展规模差异大,发展不平衡;东、中部地区的运输水平总体高于西部地区,且东部地区的增长潜力总体高于中、西部地区,说明地区间交通基础设施发展的不平衡性主要表现为发展规模、运输水平、增长潜力方面的差异。

4 结论本研究在参考和借鉴已有评价指标体系的基础上,重构了交通基础设施发展水平评价指标体系,构建了加权和法的评价模型,并采用改进G1法、反熵权法和最优组合赋权法确定指标权重,最后对我国中、东、西部地区进行了实证分析,得到了以下主要结论及启示:

(1) 从发展规模、运输水平、产业效益、增长潜力、安全保障5个方面重构了包含铁路、公路、水路、民航的评价指标体系,采用基于一致性检验的群决策赋权法改进的G1法和反熵权法分别确定指标的主客观权重,并运用最优组合赋权法确定综合权重。

(2) 比较了几种不同的赋权方法,验证了反熵权法相比于熵值法对指标的差异度敏感性更小,能够避免出现极值;相比于传统G1法,基于一致性检验的群决策赋权法改进的G1法能够较好地避免丢失有效信息及无放大无效信息;主客观赋权法得到的结果可能存在相异性,单独采用主观赋权法或客观赋权法不能保证评价结果的合理性等。

(3) 我国东部地区交通基础设施发展水平综合指数明显高于中、西部地区,呈现出东高西低的空间格局;西、中、东部地区交通基础设施发展水平综合指数不断升高,东部地区年均增长率大于西部地区大于中部地区,东部地区增长较快,而西、中部地区发展动力不足,导致交通基础设施发展不平衡,且不平衡性在逐步加剧;西部地区与中、东部的不平衡性主要表现为发展规模、运输水平、增长潜力方面的差异。

| [1] |

李伟. 基于复杂网络指标的轨道线网线路评价[J]. 都市快轨交通, 2013, 26(6): 48-51. LI Wei. Evaluation of Rail Network and Lines Based on Complex Network Indexes[J]. Urban Rapid Rail Transit, 2013, 26(6): 48-51. |

| [2] |

张云娇. 玉溪市旅游轨道交通线网规划研究[J]. 铁道工程学报, 2019, 36(5): 52-58. ZHANG Yun-jiao. Research on the Tourism Rail Transit Network Planning in Yuxi City[J]. Journal of Railway Engineering Society, 2019, 36(5): 52-58. |

| [3] |

胡列格, 曾玲燕. 城市群客运一体化交通网络评价指标体系[J]. 长沙理工大学学报: 自然科学版, 2008, 5(1): 16-20, 43. HU Lie-ge, ZENG Ling-yan. Evaluation Indicators of Passenger Transportation Integration Network for Urban Aggolemeration[J]. Journal of Changsha University of Science & Technology: Natural Science Edition, 2008, 5(1): 16-20, 43. |

| [4] |

徐海成, 周凯, 杜学峰. 区域公路交通基础设施发展能力综合评价: 基于因子分析视角[J]. 经济问题, 2010(2): 121-124. XU Hai-cheng, ZHOU Kai, DU Xue-feng. Comprehensive Evaluation on Development Capability of Regional Highway Traffic Based on Factor Analysis Method[J]. On Economic Problems, 2010(2): 121-124. |

| [5] |

郝京京, 张玲, 戢晓峰, 等. 交通基础设施空间特征参数的多维估计方法[J]. 交通运输系统工程与信息, 2018, 18(3): 15-21. HAO Jing-jing, ZHANG Ling, JI Xiao-feng, et al. Multi-dimensional Estimation Method of Spatial Characteristic Parameters of Transportation Infrastructure[J]. Journal of Transportation Systems Engineering & Information Technology, 2018, 18(3): 15-21. |

| [6] |

樊祥喜, 周子楚, 孟凌霄, 等. 基于信息熵的改扩建路网运营状态评价方法[J]. 公路交通科技, 2020, 37(4): 140-147, 158. FAN Xiang-xi, ZHOU Zi-chu, MENG Ling-xiao, et al. An Evaluation Method of Operational State of Reconstructed and Expanded Road Network Based on Information Entropy[J]. Journal of Highway & Transportation Research & Development, 2020, 37(4): 140-147, 158. |

| [7] |

郭延永, 刘攀, 吴瑶, 等. 城市轨道交通单线服务水平评价方法与应用[J]. 合肥工业大学学报: 自然科学版, 2017, 40(3): 384-389. GUO Yan-yong, LIU Pan, WU Yao, et al. Evaluation Method for Service Level of Urban Rail Transit and Its Application[J]. Journal of Hefei University of Technology: Natural Science Edition, 2017, 40(3): 384-389. |

| [8] |

王生昌, 陈娟娟, 田晓雪, 等. 基于层次分析法的汽车制动性能主观评价指标权重研究[J]. 公路交通科技, 2015, 32(8): 138-142. WANG Sheng-Chang, CHEN Juan-juan, TIAN Xiao-xue, et al. Research on Weights of Subjective Evaluation of Automobile Braking Performance Based on AHP[J]. Journal of Highway & Transportation Research & Development, 2015, 32(8): 138-142. |

| [9] |

纪嘉伦, 李福志. 城市轨道交通线网规划方案综合评价指标体系研究[J]. 系统工程理论与实践, 2004, 24(3): 129-133. JI Jia-lun, LI Fu-zhi. A Study on the Synthetic Evaluation Index System of Urban Rail Transit Line Network Planning Scheme[J]. Systems Engineering—Theory & Practice, 2004, 24(3): 129-133. |

| [10] |

毕继鑫, 田林亚, 张洋, 等. 地铁盾构法隧道贯通测量风险分析与控制[J]. 都市快轨交通, 2019, 32(5): 102-108. BI Ji-xin, TIAN Lin-ya, ZHANG Yang, et al. Risk Analysis and Control of Shield Subway Tunnel Breakthrough[J]. Urban Rapid Rail Transit, 2019, 32(5): 102-108. |

| [11] |

马静, 戴维佳. 基于AHP-信息熵决策的城市轨道建设期交通组织方案评价[J]. 长安大学学报: 自然科学版, 2020, 40(4): 101-108. MA Jing, DAI Wei-jia. Evaluating on Traffic Management During Traffic Construction of Urban Rail Based on AHP-Information Entropy[J]. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition, 2020, 40(4): 101-108. |

| [12] |

王学军, 郭亚军, 赵礼强. 一种动态组合评价方法及其在供应商选择中的应用[J]. 管理评论, 2005(12): 40-43, 64. WANG Xue-jun, GUO Ya-jun, ZHAO Li-qiang. The Method of Dynamic Constitution Evaluation and Its application in Supplier Selection[J]. Management Review, 2005(12): 40-43, 64. |

| [13] |

张海瑞, 韩冬, 刘玉娇, 等. 基于反熵权法的智能电网评价[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(11): 24-29. ZHANG Hai-rui, HAN Dong, LIU Yu-jiao, et al. Smart Grid Evaluation Based on Anti-entropy Weight Method[J]. Power System Protection & Control, 2012, 40(11): 24-29. |

| [14] |

莫杨辉, 张培林, 谢羽盟. 新型城镇化与综合交通发展的互动关系计量研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2019, 19(5): 13-19. MO Yang-hui, ZHANG Pei-lin, XIE Yu-meng. Quantitative Study on Interaction Between New Urbanization and Integrated Transportation Development[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2019, 19(5): 13-19. |

| [15] |

郭广珍, 刘瑞国, 黄宗晔. 交通基础设施影响消费的经济增长模型[J]. 经济研究, 2019, 54(3): 166-180. GUO Guang-zhen, LIU Rui-guo, HUANG Zong-ye. Cars on the Road: An Economic Growth Model of Road Infrastructure's Effect on Consumption and Economic Growth[J]. Economic Research Journal, 2019, 54(3): 166-180. |

| [16] |

孙湘湘, 周小亮. 交通基础设施投资、要素市场扭曲和经济增长[J]. 交通运输系统工程与信息, 2019, 19(1): 13-18. SUN Xiang-xiang, ZHOU Xiao-liang. Transportation Infrastructure Investment, Factor Market Distortion and Economic Growth[J]. Journal of Transportation Systems Engineering & Information Technology, 2019, 19(1): 13-18. |

| [17] |

张景波. 交通基础设施建设对产业结构转型的影响研究[J]. 云南财经大学学报, 2018, 34(11): 35-46. ZHANG Jing-bo. Research on the Impact of Transportation Infrastructure Construction on Industrial Structure Transformation[J]. Journal of Yunnan University of Finance & Economics, 2018, 34(11): 35-46. |

| [18] |

李斌, 尤笠, 李拓. 交通基础设施、FDI与农村剩余劳动力转移[J]. 首都经济贸易大学学报, 2019, 21(1): 69-77. LI Bin, YOU Li, LI Tuo. Transportation Infrastructure, FDI and the Transfer of Rural Surplus Labor Force[J]. Journal of Capital University of Economics and Busineess, 2019, 21(1): 69-77. |

| [19] |

王斌, 李刚, 曹勇, 等. 基于指标权重分配的群决策赋权方法研究[J]. 运筹与管理, 2018, 27(11): 22-25. WANG Bin, LI Gang, CAO Yong, et al. Research on the Weighting Method for Group Decision Based on the Weighting of the Indices[J]. Operations Research and Management Science, 2018, 27(11): 22-25. |

| [20] |

陈伟, 夏建华. 综合主、客观权重信息的最优组合赋权方法[J]. 数学的实践与认识, 2007(1): 17-22. CHEN Wei, XIA Jian-hua. An Optimal Weights Combination Method Considering both Subjective and Objective Weight Information[J]. Mathematics in Practice & Theory, 2007(1): 17-22. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38