扩展功能

文章信息

- 杨秋侠, 严苗瑜

- YANG Qiu-xia, YAN Miao-yu

- 透水沥青路面的湿物理性能研究

- Study on Wet Physical Properties of Permeable Asphalt Pavement

- 公路交通科技, 2021, 38(11): 10-18

- Journal of Highway and Transportation Research and Denelopment, 2021, 38(11): 10-18

- 10.3969/j.issn.1002-0268.2021.11.002

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-03-22

透水沥青路面相比较于传统不透水路面,由于其多孔的物理结构,使其对雨水具有特殊的保存、渗透和蒸发等特性。这些和水有关的湿物理性能使得透水沥青路面在改善城市雨水排水方式和室外热环境等方面发挥重要的作用。

透水沥青路面的渗透性能,不但考虑透水路面自身资料构成,也需要考虑不同降雨强度对其的影响。已有的研究,主要利用路面渗透速度、孔隙率、结构层厚度等参数,建立透水沥青路面的储水-渗透模型,并对其储水、渗透功能进行预估和评价[1-2]。这些研究将透水路面渗透性能的评价重点都集中在透水路面自身资料构成的单一维度。但是,路面雨水渗透是路面与降雨水相配合的渗透系统。渗透能力不仅受路面材料和路面结构层的影响,还受到降雨强度的影响。不同降雨强度会产生不同的渗透效果。所以,现阶段对透水沥青路面渗透性能的评价缺乏第二维度考虑,即不同降雨强度对其渗透性能的影响。

透水沥青路面的湿物理性能研究应该是多角度的连续过程性研究。现阶段研究除了透水沥青路面对雨水渗透功能以外,研究者研究了透水性能和保水性能之间的关系,结果表明透水路面不仅具有足够的透水能力,还有较高的保水能力来满足海绵城市蓄水方面的要求[3]。透水沥青路面因为有保水性能,其保留的雨水在蒸发作用下对热环境的影响也有一些研究。研究发现透水沥青路面可以利用水分蒸发降温,降低人工下垫面温度,进而降低城市热岛效应[4-7]。同时也有学者探讨了孔隙率、材质对透水地砖蒸发强度及表面温度的影响[8]。而对于透水沥青路面的保水及蒸发失水过程的研究仅为阶段研究,缺乏保水与蒸发失水这一过程研究。同时,在研究透水路面蒸发失水对室外热环境的影响时,仅用路面温度等单一指标来评价蒸发效果。实际上,透水路面的保水和蒸发效果是一个连续不间断发生的过程。尤其是透水路面在蒸发过程中对于热环境的影响是持续动态变化的。同时,其对室外热环境的影响评价不但要观察温度变化,还需要观察相对湿度的变化。

现有对透水路面的研究多为室外实测研究,试验结果受外部气候变化的影响较大。另外, 透水路面渗透性能的研究为点的研究,试验仅选取某几个时间点来观测透水路面的渗透量,不能实时观测到降雨过程中透水路面的透水量变化。透水路面蒸发降温的研究仅观测不同材质、不同孔隙率的透水路面蒸发过程中温度的变化,没有对透水路面蒸发降温时路面的含水量变化、温度以及相对湿度的变化进行全方面研究。

所以,本研究自主设计了试验方案,并在实验室进行相关试验来收集稳定的试验数据。主要目的是研究透水沥青路面在不同降雨强度下雨水渗透随时间的变化,通过最早下渗时间及雨水渗透率等参数综合评价不同降雨强度下透水沥青路面雨水渗透的能力。同时,通过试验模拟透水沥青路面保水与蒸发这一连续过程。记录了路面温度、路面上方的温度与湿度等数据,并计算保水率等参数,研究蒸发过程中路面温度、路面上方的温度与湿度的变化规律。研究了路面含水量与路面上方温度、湿度的关系,分析了透水沥青路面降温与增湿的最佳时间段,为透水沥青路面的热湿传递及其蒸发降温效果的量化评价提供试验依据。

1 透水路面试件 1.1 透水路面试件的材料本研究主要研究全透型透水沥青路面的湿物理性能,即材料的热湿性能,分析了透水沥青路面的透水性、保水性及蒸发失水性能。

根据《透水沥青路面技术规程》可知,全透型沥青路面面层由上层磨耗层和底层组成,上层磨耗层遵循标准OGFC-10,底层遵循标准ATPB-25。基于上述标准制作本次试验的透水沥青试件,选取空隙率为20%的透水沥青混合料级配,透水沥青混合料的各项参数,如表 1、表 2所示。

| 基质沥青 | B级沥青加入TPS改性 TPS∶沥青=12∶88 |

| 粗集料 | 分为两档为9.5~16,4.75~9.5 mm的压碎值较低的碎石 |

| 细集料 | 0~3 mm的机制砂 |

| 矿粉 | 石灰岩磨细得到的材料 |

| 消石灰质量 | 提高沥青与石料的黏附性 |

| 矿料配比 | 粗集料(9.5~16 mm)∶粗集料(4.75~9.5 mm)∶机制砂∶矿粉∶消石灰粉=53∶30∶12∶3.5∶1.5 |

| 最佳油石比 | 5.0% |

| 基质沥青 | B级沥青 |

| 碎石 | 分为3档:22~30,11~22,6~11 mm |

| 石屑 | 0~6 mm |

| 矿粉 | 石灰岩磨细得到的材料 |

| 消石灰质量 | 提高沥青与石料的黏附性 |

| 矿料配比 | 22~30 mm碎石∶11~22 mm碎石∶6~11 mm碎石∶ 0~6 mm石屑∶矿粉∶消石灰=22∶32∶29∶14∶1.5∶1.5 |

| 最佳油石比 | 3.0% |

本研究试验采用的透水沥青试件由振动压路机压实。透水沥青面层碾压成型时共有初压、复压和终压3个阶段。初压是压实路面的基础,主要是为了整平和稳定沥青混合料,给复压创造良好的压实条件,压实的平整性主要取决于这一工序;复压时采用重型以上的压路机使混合料密实、稳定、成型,混合料的密实程度主要取决于这一工序;终压时不宜采用过重的压路机进行碾压,这是为了消除轮迹,最后形成平整的压实面[9]。在碾压成型的过程中,沥青路面碾压要按照高频、低幅、匀速的原则进行碾压作业,各个压实阶段采用规定的碾压速度进行碾压,碾压过程中压路机的档位不能发生改变且压路机的油门在碾压过程中也不能发生变化。

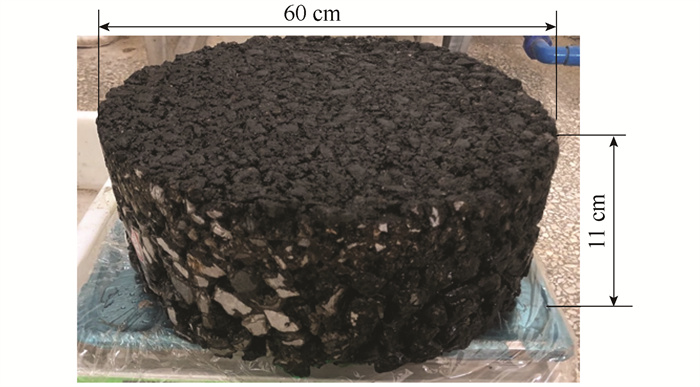

1.2 透水沥青路面试件的尺寸双面层的透水沥青路面更有利于排水,这类透水沥青路面适用于市政道路。透水路面面层设计为双层透水时,其结构是由上、下两层大空隙透水沥青混合料铺筑而成,且上层的厚度应小于下层的厚度,本研究全透型沥青路面面层的湿物理性能,根据《透水沥青路面技术规程》可知,上层磨耗层采用OGFC-10的结构形式,其厚度为40 mm,下层采用ATPB-25的结构形式,其厚度为60~80 mm。本试验下层厚度取中间值70 mm,故该试验所用的透水沥青试件为11 cm厚。

本研究所有试验均采用11 cm厚,半径为30 cm的圆形透水沥青试件,如图 1所示。

|

| 图 1 透水沥青试件 Fig. 1 Permeable asphalt specimen |

| |

2 透水沥青路面透水试验 2.1 透水试验的目的

透水试验的目的是通过人工模拟降雨装置,探究不同降雨强度下全透水沥青试件透水量的变化[10]。

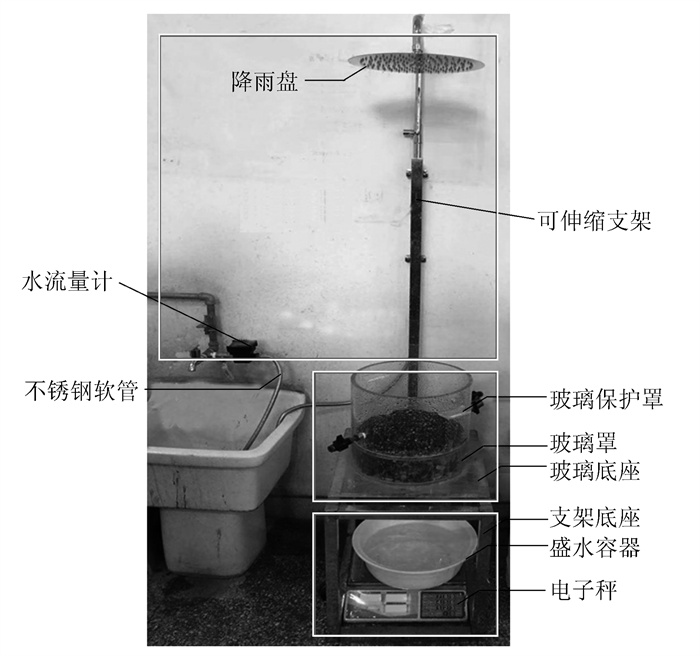

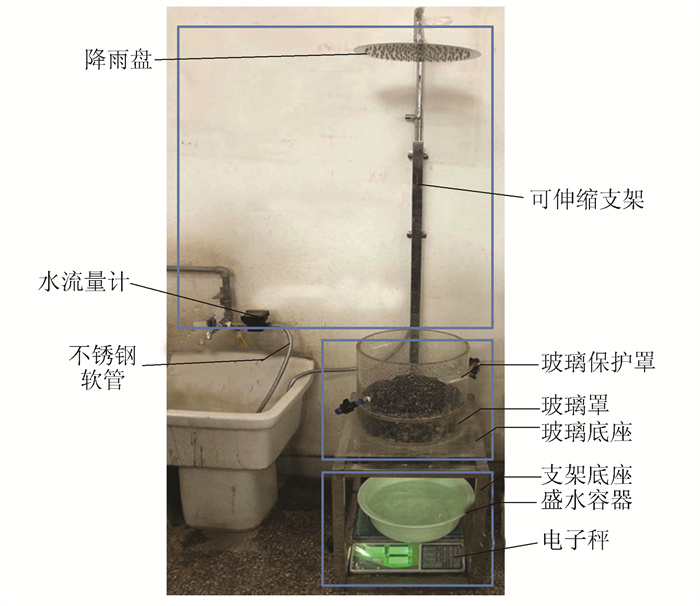

2.2 透水试验的装置自主的设计透水试验装置由3个部分组成,如图 2所示。(1)人工模拟降雨装置,主要由降雨盘、可伸缩支架、不锈钢软管以及水流量计等装置组成。试验时通过使用降雨盘来模拟降雨,试验选用的降雨盘是半径为15 cm的圆形不锈钢盘,且上面均匀分布有120个大小相同的硅胶出水口,这些出水口可保证落下均匀的雨滴,所以降雨盘可以用来模拟雨水的降落。降雨盘通过可伸缩支架固定在支架底座上,通过可伸缩支架里的不锈钢软管与入水开关、水流量计连接。试验时通过水流量计控制入水量的大小来模拟不同强度的降雨量,保障降雨的均匀性和降雨强度切换的灵活性。

|

| 图 2 透水试验装置 Fig. 2 Device for permeable experiment |

| |

(2) 试件支撑装置,由玻璃底座和玻璃保护罩组成,其材质均为有机玻璃。玻璃底座是由尺寸为40 cm× 50 cm的透水隔板与半径为30 cm、高为10 cm的玻璃罩连接组成,透水隔板上有分布均匀的半径为1 cm的孔洞。玻璃保护罩的半径为30 cm, 高为20 cm,试验时放置在玻璃底座上。

(3) 渗水称量装置,由电子秤和盛水容器组成。试验时在支架底座下方放置电子秤,电子秤上放置半径为40 cm的盛水容器,电子秤可实时称量降雨时透水沥青试件渗出的水量。

2.3 透水试验的试验过程透水试验的第1步是将干燥的透水沥青试件的圆周侧面用保鲜膜包裹。然后,用胶带将保鲜膜的接口粘结来完成封面处理,试件的上下两个面不需要包裹。第2步,将封面处理过的透水沥青试件放入装置的玻璃底座内,套上玻璃保护罩。玻璃底座与玻璃保护罩连接处用生料带封护。然后,用蜡油将透水沥青试件与玻璃保护罩内壁连接处封护,以此保证降雨时雨水不能通过试件与玻璃保护罩内壁的缝隙流出。第3步是调节降雨盘的高度,使降雨盘与透水沥青试件上表面距离达到1 m。最后,打开入水阀门,通过水流量计调节入水量的大小来模拟不同降雨强度。试验时,以0.050,0.14,0.26 L/min 3种不同的雨量进行试验,测量并记录最早开始下渗时间和每隔1 min透过试件的雨水的质量。采用3个不同的透水沥青样品重复上述试验得到最终的数据。

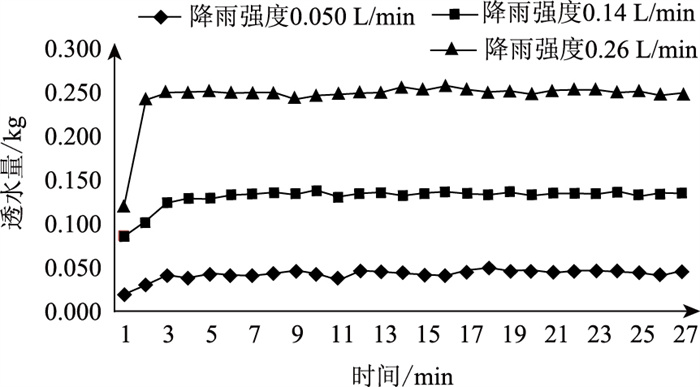

2.4 透水试验的试验数据及分析结果 2.4.1 透水沥青试件在不同降雨强度下透水量的变化采用3个试件试验数据的平均值绘制了透水沥青试件在不同降雨强度下透水量的变化图,如图 3所示。

|

| 图 3 透水沥青试件在不同降雨强度下透水量的变化 Fig. 3 Changes of permeable amount of permeable asphalt specimen under different rainfall intensities |

| |

2.4.2 透水沥青试件的雨水渗透率和最早下渗时间

在持续降雨的动态过程中,透水沥青路面的渗透性能可用雨水透过试件的最早时刻、雨水渗透率来评价。雨水渗透率是指每分钟雨水透过透水沥青路面的渗水量,用L/min表示。试件的最早下渗时间和雨水渗透率的数据见表 3。

| 雨量 | 小雨 | 中雨 | 大雨 |

| 最早下渗时间/min | 00:26.10 | 00:20.12 | 00:18.90 |

| 雨水渗透率/(L·min-1) | 0.050 | 0.138 | 0.255 |

2.4.3 透水试验数据的分析及结论

图 3表明,在降雨开始3 min内,降雨强度越大,渗透过试件的水量就越大。而且,降雨强度越大,水渗透的速度也越大。这说明降雨强度越大,雨滴就越大,雨水降落的压强越大,降落的速率越快,雨水透过试件的时间就越短[11-12]。在降雨开始3 min后,从透水沥青试件透过的水量就与降雨量相同,即降雨可全部透过透水沥青试件。这是因为在降雨刚开始的3 min内,试件还处于干燥状态,降落的雨水在透水沥青材料和试件的半连通孔隙中储存[13]。而3 min后,随着降雨时间的延长,透水沥青试件的半连通孔隙逐渐被雨水占满,此时其余的雨水就通过全连通孔隙渗透出去。

3 透水沥青路面保水与蒸发试验 3.1 保水与蒸发试验的目的本次试验的目的是探究全透水沥青路面的含水量、路面表面和路面的上方温度及湿度在透水沥青保水和蒸发失水这一连续变化过程中的变化。

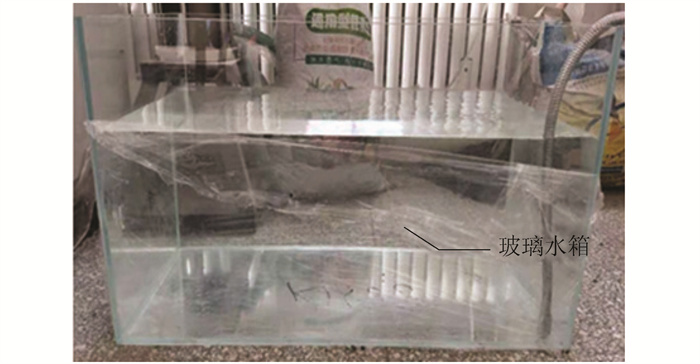

3.2 保水与蒸发试验的装置保水试验采用的装置是尺寸为80 cm× 40 cm× 50 cm的玻璃水箱(如图 4所示)和量程为30 kg的电子秤。

|

| 图 4 玻璃水箱 Fig. 4 Glass water tank |

| |

蒸发试验的试验装置为自主设计的装置,分为两个部分,如图 5所示。第1部分是阳光模拟装置,用太阳光模拟灯来模拟一定程度的太阳辐射。该太阳模拟灯功率为300 W, 以石英放电管和钨丝混合辐射,光谱分布与自然阳光分布的拟合率可以达到70%。它的测试结果表明,辐射强度可以达到西安夏季室外晴天平均的辐射强度。第2部分为试验样品支撑装置,由玻璃底座和玻璃保护罩组成,其材质均为有机玻璃。玻璃底座是由尺寸为40 cm× 50 cm的玻璃隔板与半径为30 cm,高为10 cm的玻璃罩连接组成。玻璃保护罩的半径为30 cm,高为20 cm,并放置在玻璃底座上。在玻璃保护罩上方15 cm处安装一个平台,用来放置测量试件上方的温度和湿度的仪器,即温度和湿度仪,将温、湿度仪的探头部分伸出平台。同时,试验过程中使用红外测温枪来测量试件表面的温度。

|

| 图 5 蒸发试验装置 Fig. 5 Device for evaporation experiment |

| |

3.3 保水与蒸发试验的试验过程

首先,进行保水试验,第1步是将透水沥青试件放置在干燥通风的地方晾干水分。每隔20 min称量透水沥青试件的质量。当质量不再变化时,表明试件已经处于完全干燥状态,记录此时透水沥青试件的质量;第2步是往玻璃水箱内加水,直至水面距玻璃容器底部35 cm,这是为了保证透水沥青试件放入水中所有面均被浸泡;第3步把干燥的透水沥青试件竖立起来快速放入盛好水的玻璃水箱内。预试验的结果表明保水试验时透水沥青试件质量的增长速率为先快后慢。为了观察试件质量的变化,所以试验的前5 min测量两次试件质量。然后,5~30 min这一时间段每隔5 min测量试件质量,30 min以后每隔10 min测量试件质量,直至试件质量不再发生变化时停止试验,此时透水沥青试件达到饱和。测量保水试验时透水沥青试件的质量,应先把试件从玻璃水箱内快速打捞出来,静置1 min后用湿抹布擦干试件表面的水分后再称量试件的质量。

然后进行蒸发试验,蒸发试验的第1步是将保水试验中已经饱和的透水沥青试件放到图 5所示的玻璃底座内,再将玻璃保护罩放在玻璃底座上,防止太阳辐射向装置周围环境扩散影响试验精度。第2步将太阳光模拟灯悬挂在试验装置的正上方且灯底部距离试件上表面的高度为30 cm,并测量此时透水沥青试件表面的温度与试件上表面上方15 cm处温度及相对湿度。第3步打开太阳光模拟灯来模拟太阳辐射进行蒸发试验,经过20,40,60,80,100,120,140,160,180,200,220,260,320,380,440,680 min分别测量试件表面中心温度、试件表面周围温度、试件上表面上方15 cm处温度、相对湿度,然后再称量试件质量,并记录相关数据。采用3个不同的透水沥青试件重复上述的试验得到3组试验数据。

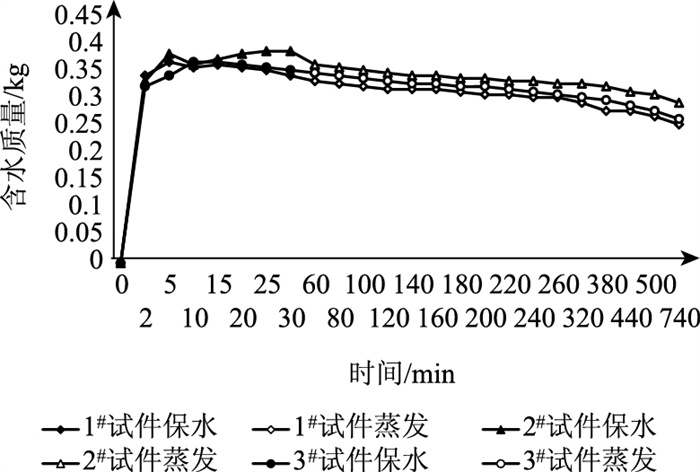

3.4 保水与蒸发试验的数据分析及结论 3.4.1 透水沥青保水与蒸发试验中试件质量的变化采用3个试件的试验数据绘制了透水沥青保水与蒸发试验中试件含水质量变化的曲线图,如图 6所示。

|

| 图 6 透水沥青保水与蒸发试验中试件含水质量的变化 Fig. 6 Changes in water mass of permeable asphalt specimens in water retention and evaporation test |

| |

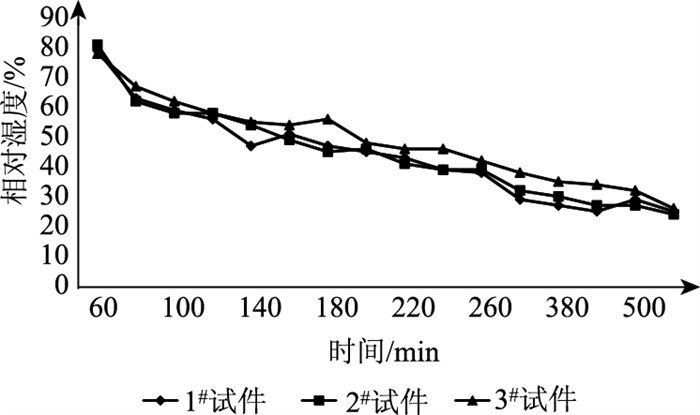

3.4.2 透水沥青蒸发试验试件上表面上方15 cm处相对湿度的变化

采用3个试件的试验数据绘制了透水沥青试件上表面上方15 cm处相对湿度变化的曲线图,如图 7所示。

|

| 图 7 透水沥青试件上表面上方15 cm处相对湿度变化 Fig. 7 Changes of relative humidity at 15 cm above upper surface of permeable asphalt specimens |

| |

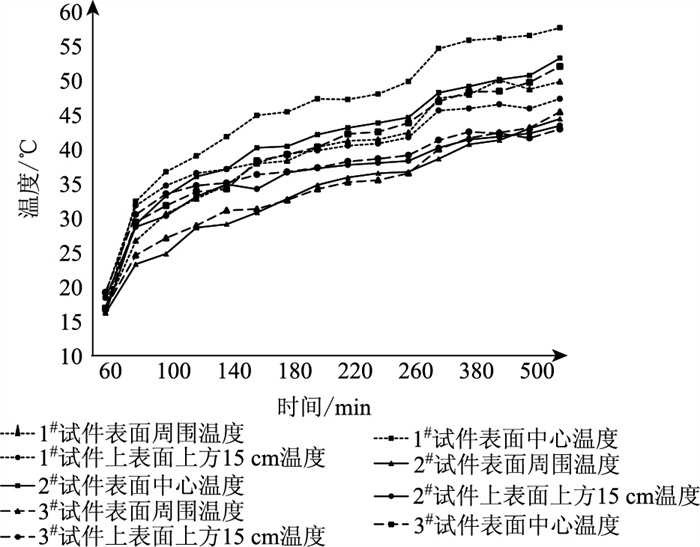

3.4.3 透水沥青蒸发试验试件表面温度、中心温度、试件上表面上方15 cm处温度的变化

采用3个试件的试验数据绘制了透水沥青蒸发试验表面温度、中心温度、试件上表面上方15 cm处温度变化的曲线图,如图 8所示。

|

| 图 8 透水沥青蒸发试验相关温度的变化 Fig. 8 Changes of relevant temperature of permeable asphalt during evaporation experiment |

| |

3.4.4 保水与蒸发试验的分析及结论

图 6可知,保水试验开始的2 min内,试件大量吸水,2~15 min内试件含水质量缓慢增加;15 min后,试件含水质量小幅度减小直至试件达到饱和。这是由于材料的吸水性、透水沥青试件中存在的半联通孔隙。前2 min内,透水沥青试件接触水时,水分子可以迅速扩散到透水沥青材料以及半联通孔隙中去,这使得试件含水质量迅速增大。但随着试验的进行,在2~15 min时间段内,透水沥青试件中半连通孔隙几乎被充满,有一部分水分因毛细力的作用进入毛细小孔中[14]。这个时间段里试件含水质量缓慢增加。15 min后,随着透水沥青试件的半连通孔隙吸水饱和且连通孔隙表面附着的水分子的扩散,试件含水质量小幅度地减少,直至透水沥青试件达到饱和。

图 6表明,在蒸发试验中,透水沥青试件含水质量会随着时间的增长而下降。但是,在试验时间达到60~120 min时,试件含水质量快速减小;试验时间达到120~160 min内试件含水质量缓慢减小;160 min后试件含水质量以较大的速度减小。这是因为60~120 min内属于蒸发试验开始阶段。透水沥青试件上部的半联通孔隙与外部环境接触紧密,这些孔隙被热空气所占据。它们内部的水分会首先蒸发,变为水蒸汽排出,使得试件含水质量快速减小。试验时间达到120~160 min时,由于试件内部孔隙分布复杂,试件内的热空气向试件下部分的半连通孔隙扩散的速度较慢。这使得下部的半连通孔隙内水分不能有效地蒸发成水蒸汽排出。故该时间段试件含水质量缓慢减小。试验时间达到160 min后,热空气可快速扩散至试件内的各个联通和半联通孔隙[15]。这使得材料内的水分可以有效地蒸发形成水蒸汽从联通孔隙中排出,此时,试件含水质量以较快的速度减小。但是,试验时间达到740 min后,试件内还有一部分的水分没有蒸发。这是因为在重力的影响下试件内的部分水通过联通孔隙流到装置的底部。由于装置四周都为密封状态,模拟的太阳光不能照射到装置底部,导致装置底部温度不够高[16]。所以,装置底部的水分不能蒸发排出。

图 7表明,在整个蒸发试验阶段,透水沥青试件上表面上方15 cm处相对湿度会随着时间的增长而下降。但是,在160~200 min时间段内相对湿度会出现小幅度上涨的情况,之后相对湿度持续下降。这是因为试验开始后,在太阳光模拟灯的照射下,透水沥青试件上方的温度急剧升高。透水沥青试件上部距离太阳光模拟灯较近,其蒸发的水蒸汽经过试件表面扩散到空气中。此时,试件内水分的蒸发速度小于空气中水蒸汽的扩散速度,所以相对湿度会随着时间的增长而下降。但160~200 min这个时间段,随着太阳光模拟灯的持续照射,试件温度也在持续升高。试件内水分的蒸发速度显著提高,大量的水蒸汽扩散至试件外。此时,试件内水分的蒸发速度大于空气中水蒸汽的扩散速度,所以,会出现相对湿度小幅度上升的情况。随着蒸发试验的持续进行,试件中大孔隙内的水分已完全蒸发,而吸附在孔壁中水分的蒸发由于毛细效应而需要更高的蒸发温度[17]。此外,水蒸汽在小孔内的扩散速率也因为孔壁的物理阻碍作用而降低。此时,试件内水分的蒸发速度又小于空气中水蒸气的扩散速度。这使得透水沥青试件上表面上方15 cm处相对湿度随时间的增长而降低。

图 8可知,在蒸发试验的整个过程中,试件表面中心、试件表面周围、试件上表面上方15 cm处温度均在快速增长。而且,试件表面中心的温度一直高于试件表面周围和试件上表面上方15 cm处温度。这是因为蒸发试验开始后,模拟太阳光向外辐射能量,并传递到透水沥青试件表面。试件表面中心接受的是太阳光的直射,其四周接受的是太阳光斜射。所以,传递到试件表面中心的热量高于试件表面周围的热量。由于模拟太阳光的照射,空气中形成一定的温度差,这使得热量向温度低的方向传递,并且空气的导热系数小于透水沥青的导热系数,透水沥青的导热性能比空气好[18]。所以,距试件15 cm处的热量低于试件表面中心吸收的热量。因此,试件表面中心的温度一直高于试件表面周围和试件上表面上方15 cm处的温度。试件表面周围温度和试件上表面上方15 cm处温度变化关系如下。在蒸发试验的前半部分,试件上表面上方15 cm处温度高于试件表面周围温度,随着试验的进行,在蒸发试验的后半部分,试件表面周围温度逐渐高于试件上表面上方15 cm处温度。在蒸发试验的前半部分,由于试件上表面上方15 cm处的测试点距离太阳光模拟灯很近,传递到该处的热量大于传递到试件表面周围的热量。所以,试件上表面上方15 cm处温度高于试件表面周围温度。在蒸发试验的后半部分,随着试验的持续进行,传递到试件表面周围的热量不断增多。由于透水沥青的导热性能比空气好,所以试件表面周围温度逐渐高于试件上表面上方15 cm处温度。

3.4.5 透水沥青试件的保水率的计算保水试验是为了测得透水沥青持有水的特性。首先,测量试件尺寸得到体积V。再将试件放在通风处晾干,干燥的试件质量记为m1。然后,将试件完全浸泡于水中。每隔规定的时间取出试件用湿抹布擦干试件表面的水分后进行称重。观察保水试验中透水沥青试件吸水的变化过程。当试验时试件质量不再变化时停止试验。此刻试件的质量记为m2,计算出该试件的保水率。

|

(1) |

式中,m1为干燥的试件质量;m2为试件完全吸水饱和时的质量;V为试件的体积。

采用3个试件保水率的平均值作为标准透水沥青试件的保水率,透水沥青保水试验保水率的相关数据如表 4所示。透水沥青试件的保水率为45.036 kg/m3。

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 平均 |

| 干重/kg | 14.790 | 14.655 | 14.915 | 14.787 |

| 湿重/kg | 15.125 | 15.020 | 15.265 | 15.137 |

| 保水质量/kg | 0.335 | 0.365 | 0.350 | 0.350 |

| 保水率/(kg·m-3) | 43.106 | 46.967 | 45.036 | 45.036 |

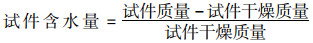

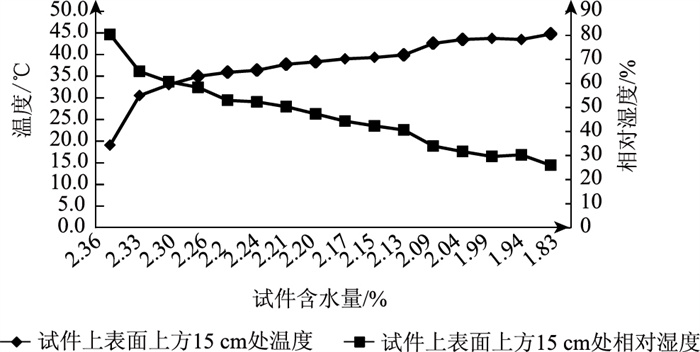

3.4.6 透水沥青试件含水量与试件上表面上方15 cm处温度、相对湿度的关系

根据蒸发过程中3个试件质量的平均值,计算随时间变化的试件含水量的大小。试件含水量用试件中所含水分重量占试件干燥质量的百分数表示, 计算公式如下:

|

| 图 9 蒸发试验中试件含水量与试件上表面上方15 cm处温度、相对湿度的关系 Fig. 9 Relationships of water content of specimen with temperature and relative humidity at 15 cm above upper surface of specimens |

| |

根据图 9可知,随着试件含水量的逐渐降低,试件上表面上方15 cm处温度逐渐升高,试件上表面上方15 cm处相对湿度逐渐降低。含水量为2.33%左右时,是温度和相对湿度变化比较明显的节点,即温度在此节点之前快速上升,在此节点之后缓慢上升,而相对湿度在此节点之前处于快速下降阶段,在此节点之后处于缓慢下降阶段。

4 结论(1) 透水沥青路面透水试验中,3种不同降雨强度下透水沥青路面的透水稳定时间约为5 min。在透水量稳定的情况下,透水沥青路面的平均透水率为98%。并且,降雨强度越大,透水沥青路面的最早下渗时间就越短。

(2) 透水沥青路面保水与蒸发试验中,平均空隙率为20%的沥青透水路面面层的饱和保水率为45.036 kg/m3。保水与蒸发试验中保水开始2 min后,透水沥青路面的水量达到饱和情况下的99.9%。透水沥青路面在蒸发时,它的保水质量是逐渐下降的。60~120 min这一时间段保水质量下降速率最快,随后保水质量下降速率降低。

(3) 在保水与蒸发试验结束时,透水沥青路面的蒸发量约为饱和吸水量的21.57%。如果透水沥青路面孔隙内储存的水分要被完全蒸发,需要大于上述试验很长的时间。

(4) 透水沥青路面在整个蒸发试验期间,试件上表面上方15 cm处的相对湿度逐渐下降,但在160~200 min期间相对湿度会出现小幅度上涨。试件的3个部位温度逐渐升高。试件表面中心温度增长速率大于试件表面周围温度的增长速率,试件表面周围温度的增长速率大于试件上表面上方15 cm处温度的增长速率。这表明透水沥青路面蒸发对周围热环境的温度和相对湿度有一定的改变作用。

(5) 路面含水量为2.33%时,是透水沥青路面上方温度和相对湿度变化比较明显的节点。

(6) 由于透水沥青路面试验面积比较小,为了减少实验室内空气温度、湿度等对试验结果的影响,试件上方放置圆形保护罩阻止了试件表面及上方空气的对流换热,使得试验结果比实际情况略有不同。

| [1] |

曾哲, 刘星, 罗蓉, 等. 空隙率对透水沥青混合料路用性能的影响[J]. 中外公路, 2019, 39(6): 220-224. ZENG Zhe, LIU Xing, LUO Rong, et al. Effect of Air Voids on Road Performance of Permeable Asphalt Mixture[J]. Journal of China and Foreign Highway, 2019, 39(6): 220-224. |

| [2] |

蒋玮, 沙爱民, 肖晶晶, 等. 透水沥青路面的储水渗透模型与效能[J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2013, 41(1): 72-77. JIANG Wei, SHA Ai-min, XIAO Jing-jing, et al. Water Storage-infiltration Model for Permeable Asphalt Pavement and Its Efficiency[J]. Journal of Tongji University: Natural Science Edition, 2013, 41(1): 72-77. |

| [3] |

唐江昱, 李振, 岳燕飞, 等. 水泥基透水路面制品的透水与保水性研究[J]. 混凝土与水泥制品, 2019(1): 31-35. TANG Jiang-yu, LI Zhen, YUE Yan-fei, et al. Research on Permeability and Water Retention of Cement-based Permeable Pavement Products[J]. China Concrete and Cement Products, 2019(1): 31-35. |

| [4] |

汪俊松, 张玉, 孟庆林, 等. 透水路面蒸发降温效应研究综述[J]. 建筑科学, 2017, 33(4): 142-149. WANG Jun-song, ZHANG Yu, MENG Qing-lin, et al. Review on the Evaporative Cooling Effect of Permeable Pavements[J]. Building Science, 2017, 33(4): 142-149. |

| [5] |

梁凯云. 透水路面渗透及降温效果研究进展[J]. 绿色科技, 2019(24): 225-226. LIANG Kai-yun. Research Progress on Permeability and Cooling Effect of Permeable Pavement[J]. Journal of Green Science and Technology, 2019(24): 225-226. |

| [6] |

刘晓晖. 透水砖地面对居住小区热环境影响的研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2012. LIU Xiao-hui. Research on Impact of Permeable Brick Ground on Thermal Environment of Residential Quarters[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2012. |

| [7] |

刘庆开. 透水性敷设材料对室外热环境的影响研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2012. LIU Qing-kai. Research on Influence of Water-permeable Laying Materials on Outdoor Thermal Environment[D]. Chongqing: Chongqing University, 2012. |

| [8] |

王波, 霍亮, 高建明. 透水性地砖蒸发试验研究[J]. 四川建筑科学研究, 2004, 30(3): 102-104. WANG Bo, HUO Liang, GAO Jian-ming. Evaporating Test Researches of Porous Brick[J]. Sichuan Building Science, 2004, 30(3): 102-104. |

| [9] |

王宏旭, 鄂宇辉, 王威. 沥青路面振动碾压参数的分析与控制[J]. 北方交通, 2007(5): 28-31. WANG Hong-xu, E Yu-hui, WANG Wei. Analysis and Control of Parameters for Compaction by Vibrating Roller on Asphalt Pavement[J]. Northern Communications, 2007(5): 28-31. |

| [10] |

严军, 叶奋, 黄彭, 等. 排水沥青混合料透水性能的评价研究[J]. 公路交通科技, 2002(6): 35-37, 40. YAN Jun, YE Fen, HUANG Peng, et al. Evaluation on Permeability of Porous Asphalt Mixture[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2002(6): 35-37, 40. |

| [11] |

高岩, 郑丹丹, 朱坤佳, 等. 透水性沥青路面路用性能研究综述[J]. 公路工程, 2013, 38(4): 29-33. GAO Yan, ZHENG Dan-dan, ZHU Kun-jia, et al. Performance Review of Permeable Asphalt Pavement[J]. Highway Engineering, 2013, 38(4): 29-33. |

| [12] |

王聪, 马飞. 不同空气压力下沥青混凝土的透水性能[J]. 公路交通科技, 2014, 31(4): 52-56. WANG Cong, MA Fei. Research on Permeability Performance of Asphalt Concrete under Different Air Pressures[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2014, 31(4): 52-56. |

| [13] |

崔飞涛. 透水性沥青路面透水机理研究[J]. 山西建筑, 2010, 36(17): 276-278. CUI Fei-tao. A Research about Non-watertight Mechanism of Water Permeability Asphalt Road[J]. Shanxi Architecture, 2010, 36(17): 276-278. |

| [14] |

张冬梅. 保水性路面组成设计与性能评价[D]. 西安: 长安大学, 2011. ZHANG Dong-mei. Composition Design and Performance Evaluation of Water-retaining Pavement[D]. Xi'an: Chang'an University, 2011. |

| [15] |

张新. 大孔隙透水沥青路面对城市热岛效应的影响分析[D]. 北京: 北京交通大学, 2006. ZHANG Xin. Analysis of Impact of Macroporous Permeable Asphalt Pavement on Urban Heat Island Effect[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2006. |

| [16] |

魏建军, 关彦斌, 张新, 等. 透水性沥青路面降低路表温度的研究与分析[J]. 交通科技与经济, 2007, 9(5): 1-2, 15. WEI Jian-jun, GUAN Yan-bin, ZHANG Xin, et al. Analysis of Permeable Asphalt Pavement Applied to Reducing the Temperature of Road Surface[J]. Technology & Economy in Areas of Communications, 2007, 9(5): 1-2, 15. |

| [17] |

陈伟娇, 楼胜芳. 保水性铺装材料表面蒸发冷却效果的室内实验研究[J]. 建筑科学, 2011, 27(6): 56-60. CHEN Wei-jiao, LOU Sheng-fang. Indoor Experiments on Surface Evaporation Cooling Effect of Water Retention Pavement Material[J]. Building Science, 2011, 27(6): 56-60. |

| [18] |

张睿. 保水路面蒸发降温模型与实验研究[D]. 武汉: 中国地质大学, 2019. ZHANG Rui. Model of Evaporation and Cooling of Water-preserving Pavement and Experimental Study[D]. Wuhan: China University of Geosciences, 2019. |

2021, Vol. 38

2021, Vol. 38